О превратностях литературных репутаций. Почему одни писатели получают посмертную славу, а других мы забываем

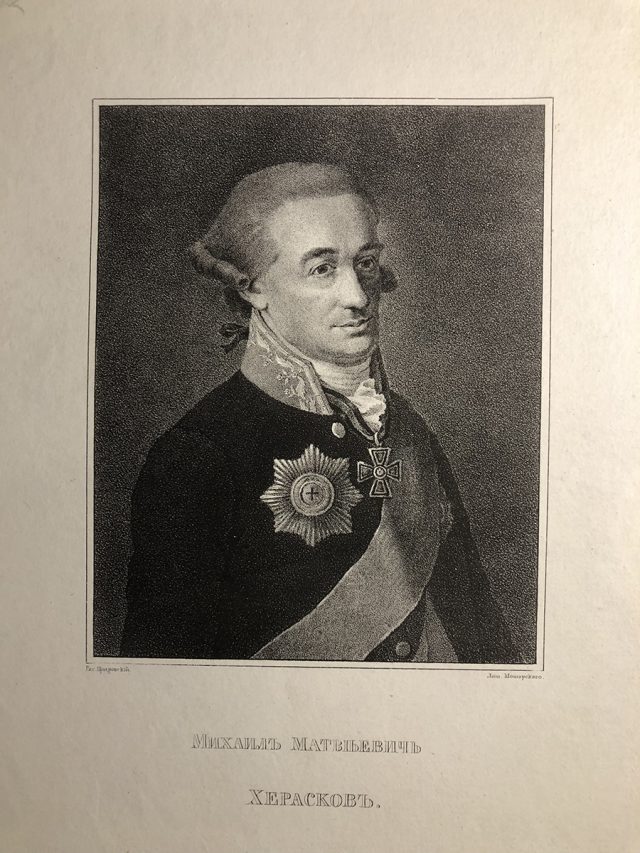

Литературная репутация — явление труднообъяснимое. Сегодня Шекспира мы считаем величайшим гением всех времен и народов, тогда как в XVIII веке Вольтер говорил, что «Гамлет» — грубая и варварская пьеса, которую не потерпела бы самая подлая чернь, а Фридрих II называл «отвратительные пьесы Шекспира» достойными разве что «дикарей Канады». Бывают случаи и противоположные: так, при жизни Хераскова считали великим русским поэтом, сегодня же о нем мало кто помнит. Филолог Алексей Любжин — о том, как складывается репутация литераторов.

Фундаментальное противоречие

Прежде чем обратиться к теме репутации авторов и их сочинений — теме весьма сложной, которую по праву можно отнести к «воздушной филологии», — имеет смысл обратить внимание на одно фундаментальное противоречие, разрешить которое филологическими средствами мы не можем: с одной стороны, мы чувствуем, что Пушкин и, скажем, Евтушенко — в разную цену и что это не наше субъективное суждение, но так есть и на самом деле; с другой — мы знаем, что ничье суждение о цене не может быть стопроцентно авторитетным и окончательным, ошибаться свойственно всем — людям, странам, эпохам. Есть, стало быть, некоторый объективный вкус, не покрываемый никаким множеством субъективных вкусов. Нет и доказательного, научного способа определить эстетическую ценность книги; если бы такой был, очевидно, у нас была бы надежная технология создания шедевров, чего не наблюдается. Филологи — специалисты по изящной словесности — находятся в данном отношении в таком же положении, как и простой народ: у них больше опыт, они не увидят оригинальности там, где ее нет, но их суждение, как и суждение доярки или курьера, будет суждением субъективного вкуса. Однако все мы с детства знаем, что Пушкин — гениальный поэт, а граф Хвостов — бездарный графоман (которому посчастливилось хотя бы в этом качестве остаться в памяти позднейших поколений), и в любом случае интересно посмотреть, откуда мы это знаем и насколько авторитетны источники нашего знания.

«Книги похожи на людей: покровительство часто заменяет им заслуги; никогда заслуги не могут обойтись без покровительства. Тысяча обстоятельств, совершенно посторонних по отношению к достоинству книги, создают ее репутацию. Если произведение, напр., льстит гордыне великой нации; если оно нападает на могущественных людей; если у великих страстей обнаруживается интерес хвалить его, то единодушие множества голосов вознесет его до небес; среди гула аплодисментов протесты не слышны, а когда их начинают выслушивать, время уже прошло, поскольку есть срок давности на сей предмет, как и на другие, более важные», — писал знаменитый мыслитель-реакционер Жозеф де Местр.

Мы оставим в стороне в дальнейших рассуждениях некоторые обстоятельства из числа этих посторонних. Для прочной славы выигрышный ход — попасть на виселицу (кто сейчас помнил бы К. Ф. Рылеева, если бы не его биография?) или хотя бы в ссылку (исток известности «Путешествия» Радищева). Но не всегда превратности судьбы помогают: казненный революцией Андре Шенье — поэт, безусловно, гениальный, хотя читать его никто сейчас не будет. Самое выгодное, конечно, — когда истечет срок давности, чтобы тебя перестали читать и тем самым исчез соблазн пересматривать высокую оценку. Поскольку производительность республики письмен растет так же быстро, как и производительность труда во всех остальных областях, а массовое человеческое любопытство и проблемы с меняющимся и устаревающим языком заставляют предпочитать недавнее, из старого в списке чтения «для всех» остается очень немногое, и выпасть из него автору очень легко.

Отметим на полях одну подробность. Понятно, что французу (до XVIII–XIX вв. включительно, а сейчас англичанину) пробиться наверх проще, чем греку или чеху. Иногда автору помогает высокочтимый друг, имеющий выход к более широкой аудитории; так, К. Кавафису помогли переводы Э. М. Форстера и Т. С. Элиота. Возможно ли получить репутацию за пределами своей деревни без такого покровительства?

Несколько слов о Шекспире

Начнем разговор о репутационных превратностях с Шекспира — в основном для иллюстрации. Для современного (или по крайней мере недавнего) человечества он — величайший гений, и протест Л. Н. Толстого представляется милым чудачеством другого величайшего гения; но вот что писал о Шекспире Вольтер, который считается его поклонником и, по всеобщему мнению, прививал к нему вкус во Франции:

«Разумеется, я весьма далек от того, чтобы во всем оправдывать трагедию „Гамлет“: это грубая и варварская пьеса, которую не потерпела бы самая подлая чернь Франции и Италии… Можно было бы подумать, что это произведение — плод воображения пьяного дикаря. Но среди грубых неправильностей, которые и сейчас делают английский театр столь нелепым и варварским, можно найти в „Гамлете“, по еще большей причудливости, возвышенные черты, достойные величайших гениев. Кажется, природе было угодно собрать в шекспировской голове все, что можно вообразить самого сильного и великого, вместе с тем, что лишенная остроумия грубость может иметь низкого и презренного» («Рассуждение о трагедии», предпосланное «Семирамиде»).

Но друг Вольтера Фридрих II более неумолим и задевает носком августейшего ботфорта не только лучшего поэта Англии, но и лучшего поэта Германии:

«Чтобы убедиться, какая безвкусица в наши дни царит в Германии, Вам довольно отправиться на публичные зрелища. Вы увидите, как представляют отвратительные пьесы Шекспира, переведенные на наш язык, и публика была вне себя от восторга, внимая этим нелепым фарсам, достойным дикарей Канады. Я называю их таковыми, поскольку они грешат против всех театральных правил. Эти правила — не плод произвола; вы найдете их в „Поэтике“ Аристотеля, где единство места, единство времени и единство интереса предписаны как единственное средство сделать трагедии интересными — вместо того чтобы, как в этих английских пьесах, действие длилось в течение нескольких лет. Где правдоподобие? Вот появляются крючники и могильщики и ведут достойные своего ремесла разговоры; затем выходят государи и королевы.

Как эта нелепая смесь низости и величия, балаганного и трагического может трогать и нравиться?

Можно простить Шекспиру эти причудливые скачки; ведь рождение искусств никогда не бывает точкой их наивысшей зрелости. Но вот еще на сцене является Гётц фон Берлихинген, презренное подражание этим скверным английским пьесам; и партер рукоплещет и воодушевленно требует повторения этой плоской безвкусицы. Знаю, что не следует спорить о вкусах; позвольте, однако же, сказать Вам, что те, кто получает столько же удовольствия от канатных плясунов и марионеток, сколько от трагедий Расина, желают лишь убить время. Они предпочитают то, что обращается к их глазам, тому, что обращается к их разуму, и то, что представляет собой всего лишь зрелище, — тому, что трогает сердце» (из эссе «О немецкой литературе, о недостатках, в которых ее можно упрекнуть, о том, каковы их причины и какими средствами их можно исправить»).

Захлебываться от восторга при имени Шекспира и считать его, наравне с Гомером, величайшим литературным гением Европы публику убедили братья Шлегели — ведущие действующие лица германского мятежа против римско-французского засилья.

А как же сам Вольтер? Его помнят и до сих пор читают; но помнят и читают не так, как современники, и не так, возможно, как хотелось бы ему самому. В недавнем издании его стихотворений в знаменитом издательстве Les Belles Lettres, в издании, которое, по-видимому, было попыткой поэтической реабилитации, Гвенаэль Буше пишет:

«Конечно, литературная критика вынесла формальный вердикт и сочла его достаточно обоснованным: антипоэт или не-поэт, Вольтер — поэт несуществующий. Между тем точнее было бы сказать „более не существующий“. На самом же деле — в полную противоположность этому всеобщему обвинению — в глазах XVIII века Вольтер пользовался прежде всего поэтической славой, и даже славой первого поэта своей эпохи».

Далее Буше цитирует Гюстава Лансона: «Вплоть до публикации „Века Людовика XIV“ (1751) Вольтер для публики прежде всего поэт: в этом его неоспоримая слава. Его научные и философские предприятия производят впечатление забав, едва ли не дерзостей, по меньшей мере — прихотей изящного ума, соблазненного стремлением к универсальности. Но ему не отказывают в совершенном вкусе, в поэтическом и трагическом гении».

Вольтер выплыл — если брать литературный, а не общественный аспект, — как прозаик, автор философских романов.

(«Кандид» наряду с пушкинской прозой занимает первую строчку в моем личном рейтинге прозы fiction послеантичной эпохи, но мой личный рейтинг, безусловно, ни для кого не обязателен; впрочем, «официальная» оценка «Кандида» заслуженно высока). В скобках заметим, что восстановление репутации в принципе возможно. «Плеяда» пострадала от Буало, но ей пришел на помощь Сент-Бёв. Впрочем, автору этих строк неизвестно, насколько читаемыми авторами остаются сейчас Ронсар и дю Белле.

Если обратиться к более древним временам, то — рассматривая предмет моего пристального внимания, римскую литературу, на отечественной почве, — можно констатировать, что всеобщим любимцем во все времена был только Тацит. Даже у таких великих, как Цицерон, Вергилий и Гораций, было достаточно влиятельных недоброжелателей. А благодарных читателей — меньше, чем хотелось бы, и меньше, чем нужно для здорового развития русской культуры.

Русская почва

Обратимся к отечественной почве. Автору известна только одна книга, специально посвященная данному вопросу, — «Литературные репутации» И. Н. Розанова. Он рассматривает несколько случаев — славы постоянной (Пушкин), мимолетной (Бенедиктов) и запоздалой (Тютчев). В статье «Канонизация классиков» он определяет как ведущие инструменты создания репутации критику и школу, с коррекцией со стороны времени, и добавляет (в статье «Ритм эпох»):

«Закономерность в литературных движениях гораздо более обусловливается отталкиванием, чем притяжением. Важно то, что здесь мы не выходим за пределы родной литературы. Отталкиваться от литературных явлений на чужих языках не имело бы ни малейшего смысла. Можно бороться лишь с их отображением в родной литературе. Русский символизм в его главных чертах непременно возник бы и без влияний Бодлера и Верлена», etc.

Все эти соображения, сколь они ни кажутся самоочевидными, представляются нам противоположными истине.

Критика и школа не всесильны, скорее даже почти бессильны; отталкивание хорошо на малых промежутках, но для таких фигур, как Гораций и Петрарка, оно уже не работает; европейская литература едина в своей основе, и если вы рассматриваете русскую словесность как нечто изолированное, вы совершаете большую ошибку. Чтобы проиллюстрировать эти положения, обратимся к самой масштабной репутационной катастрофе в истории русской литературы — к истории общественной оценки крупнейшего русского поэта второй половины XVIII в., М. М. Хераскова. При жизни и несколько лет после смерти († 1807 г.) никто не сомневался в его величии; в 30-х гг. с тем, что он добрый человек, но бесталанный графоман, уже не спорили.

Сделаем две оговорки. Первая заключается в том, что сейчас официальная точка зрения на Хераскова активно пересматривается. Появляется много публикаций, вполне сочувственных к нему как к поэту; недавняя книга Д. П. Ивинского (М. М. Херасков и русская литература XVIII — начала XIX веков. М., 2018), не затрагивая собственно оценку его литературного вклада, восстанавливает его ведущее место в литературной жизни первопрестольной столицы и страны в целом в последней трети XVIII в. Так что слово, сказанное противниками поэта, не последнее. И еще одно. Позволю себе одно биографическое воспоминание. Когда примерно двадцать лет тому назад я сидел в читальном зале библиотеки МГУ и листал номера «Вестника Европы», где публиковались поздние стихи Хераскова, я думал — с грустью понимая, сколько лет до меня туда никто не заглядывал, — что не был графоманом человек, написавший эти строки:

Которое всегда парило,

Не отдыхая вдаль текло,

Здесь время крылья отложило

И в недрах вечности легло.

Как в море возвращенны реки,

Исчезли в ней летящи веки,

Или как в воздухе слова;

Вкушают души жизни росу,

И смерть, свою отвергнув косу,

Лежит сама во тме мертва.

Или это, более раннее (1791 г., уже не из «Вестника Европы»):

Покрыты лаврами дороги,

Моих следы где видны сил;

Не люди, мнится, полубоги

Попрали гордый Измаил.

Своей энергией эти стихи напоминают Пушкина, писавшего через сорок лет после Хераскова:

Кто покорил вершины Тавра,

Пред кем смирилась Эривань,

Кому суворовского лавра

Венок сплела тройная брань.

При жизни на Хераскова мало кто осмеливался напасть, по крайней мере открыто. Желавший быть революционером в литературе точно так же, как в политике, А. Н. Радищев сетовал, что Херасков писал эпопею александрийскими стихами, а не гекзаметрами; но его голос был заглушен властной рукой Екатерины II (которую, думаю, метрические споры волновали меньше всего — просто так получилось). Есть недоброжелательный отклик, принадлежащий рано умершему Андрею Ивановичу Тургеневу — человеку, который, проживи он дольше, мог направить развитие русской поэзии в формальном отношении по иному пути. Впрочем, и он задевает скорее прозу, чем «Россиаду». Отметим, забегая вперед; на рубеже веков в Москве сложился дружеский триумвират, который состоял из него (претендующего на то, чтобы стать первым поэтом эпохи), В. А. Жуковского (претендующего на то, чтобы стать вторым поэтом эпохи) и А. Ф. Мерзлякова (претендующего на то, чтобы стать первым литературным критиком эпохи). М. А. Дмитриев свидетельствует:

«Когда Херасков написал „Россиаду“, несколько петербургских литераторов и любителей литературы собирались несколько вечеров сряду у Н. И. Новикова, чтобы обдумать и написать разбор поэмы; но не могли: тогда еще было не по силам обнять столь большое произведение поэзии! <…> Пусть судят по этому, насколько выше был Херасков тогдашних литераторов!».

Его дядя, один из виднейших поэтов эпохи, сформулировал общее отношение в знаменитом четверостишии:

Пускай от зависти сердца в зоилах ноют;

Хераскову они вреда не нанесут:

Владимир, Иоанн щитом его покроют

И в храм бессмертья проведут.

Но храм бессмертья был разрушен очень скоро.

Руины храма бессмертия. История официальная и реальная

В 1815 году были опубликованы две статьи, дававшие отрицательную оценку творчеству Хераскова; традиционно считается, что именно они подорвали его репутацию. Одна из них — «Россияда, Поэма Эпическая Гна Хераскова (Письмо к другу)» — принадлежит перу уже упомянутого нами А. Ф. Мерзлякова, занявшего прочное положение на профессорской кафедре Императорского Московского университета и ставшего действительно одним из самых влиятельных и интересных критиков эпохи; вторая — «Письма о русской словесности. О Россияде, поэме Г. Хераскова. (Письмо к девице Д.)» была написана П. М. Строевым и опубликована в журнале «Современный наблюдатель российской словесности». В обоих случаях авторы статей были и издателями журналов — вполне по тем временам маргинальных и недолговечных. Мерзлякова ждет недолгая жизнь и ранняя смерть, вероятно, вызванная чрезмерным пристрастием к горячительным напиткам; Строеву предстоит много потрудиться и постранствовать, оказать бесценные услуги русской палеографии и умереть в преклонном возрасте, но тогда к нему были вполне применимы слова, которыми позднее характеризовали Белинского, — «недоучившийся студент». Статья Мерзлякова была умеренной и вежливой по тону, строевская — дерзкой и грубой.

Давайте осуществим проекцию тогдашней ситуации на сегодняшний день.

Представим себе, что самый влиятельный критик — пусть это будет, скажем, г—жа Юзефович, и для полноты картины вообразим, что ее назначили заведовать кафедрой современного литературного процесса (не знаю, есть ли такая) в МГУ, — представим себе, повторю, что г—жа Юзефович помещает в каком-нибудь не самом важном журнале статью, призванную дискредитировать литературные заслуги недавно умершего Лимонова (который на самом деле гораздо меньше, чем тогда был Херасков). В дополнение к ее усилиям представим себе, что несколько студентов-блоггеров опубликуют в тик-токе или в телеграме статьи того же содержания. Большинству публики нет дела ни до Лимонова, ни до Юзефович, ни до наших гипотетических студентов, но, полагаю, если мы зададимся вопросом, пострадает ли от такой атаки репутация Лимонова, нам придется дать на этот вопрос честный отрицательный ответ. Не так давно, если мне не изменяет память, Д. Е. Галковский очень убедительно доказал, что Захар Прилепин не только не является крупным писателем, но и элементарно не владеет пером, — но, при всей популярности Галковского (в котором умер превосходный литературный критик, и, право, лучше бы он занимался этим ремеслом и оставил Англию в покое), при всей его правоте и основательности в данном случае репутация Прилепина от этого не пострадала.

Вернемся обратно. Мерзляков пытался подорвать репутацию Жуковского — когда-то товарища по триумвирату. М. П. Погодин припоминает одну из его лекций:

«„Вышла, господа, новая поэма, молодого нынешнего поэта, Лорда Байрона Шильонский узник, переведенная по-русски Жуковским. Мы займемся ее разбором в следующий раз“. Весь Университет взволновался и, считая минуты, ожидал этого следующего раза. Лишь только кончилась лекция, предшествовавшая Мерзлякову, в 5 часов, и вышел профессор из аудитории, как студенты со всех сторон бросились туда, точно на приступ, спеша занять места. Медики, математики, о словесниках и говорить нечего, юристы, кандидаты, жившие в Университете, все явились в аудиторию, которая наполнилась в минуту народом сверху донизу, по окошкам, даже под верхними лавками амфитеатра. Мерзляков должен был продираться через толпу. Какое молчание воцарилось, когда он сел наконец на кафедру! Все дрожали, сердце билось, слух был напряжен, и он начал:

„Что это за лице рассказывает о своем положении! Каких слушателей у него должны мы себе представить? Почему предполагает он их участие? Что за странность рассказывать без всякого вступления или предупреждения? Что за выражение: тюрьма разрушила? Как она разрушила, если он еще может говорить: разрушить можно здание, но человек разрушен быть не может. Вот эти модные поэты! Не спрашивайте у них логики! Они пренебрегают языком“».

Но репутацию Жуковского (это была не единственная попытка) Мерзлякову подорвать не удалось, хотя его критику — по крайней мере по отношению к слову «разрушила» — следует признать основательной.

В. Г. Белинский позднее вспоминал в шестой статье своего пушкинского цикла: «Мы сами слышали однажды, как глава классических критиков, почтенный, умный и даровитый Мерзляков, сказал с кафедры: „Пушкин пишет хорошо, но, Бога ради, не называйте его сочинений поэмами!“ Под словом поэма классики привыкли видеть что-то чрезвычайно важное». Но ни с Жуковским, ни с Пушкиным ничего у него не вышло. Ничего не вышло и с собственной репутацией — кто сейчас помнит Мерзлякова как поэта и критика? И вот только с Херасковым — единственный в своем роде и необъяснимый успех. Прав был Пушкин, который писал: «У нас есть критика, а нет литературы. Где же ты это нашел? именно критики у нас и недостает. Отселе репутации Ломоносова и Хераскова, и если последний упал в общем мнении, то верно уж не от критики Мерзлякова». Возможно, его пером водило раздражение, Мерзлякова он откровенно не любил; это дает возможное объяснение его взгляду, но не опровергает его.

Следующим врагом Хераскова был известный журналист, критик романтического направления Н. А. Полевой. Это был человек, весьма авторитетный среди прогрессивной молодежи. Его отзывы о Хераскове резкостью не уступают Строеву, но отличаются безапелляционным тоном — дело давно решенное:

«Теперь только оценяем мы вполне величие Державина, определяем заслугу Карамзина, отдаем честь забытому Хемницеру, видим великие достоинства Крылова, чувствуем силу гения Ломоносова, когда громады томов Сумарокова и Хераскова остаются у нас только для литтературных справок о том периоде литтературной истории, в котором они оба жили, который так хорошо выражали они своими творениями…».

С Херасковым было легко, но не так легко было с Гоголем, который решительно не понравился критику. Его статьи о «Ревизоре» и «Мертвых душах» были генеральным сражением. «Крез, Галис перейдя, разрушит великое царство» — так говорил оракул лидийскому царю, и оракул не лгал. Но он умолчал, чье именно царство погибнет при решительном столкновении.

Мы сейчас это знаем. Прогрессивная молодежь не простила.

Белинский, естественно, тоже относится к числу врагов Хераскова, но ему в еще большей степени, чем Полевому, дело кажется вполне очевидным. Он с готовностью признает человеческие достоинства поэта и даже его заслуги в области образованности, расширения читательского круга. Но относительно Белинского… Я честно признаюсь, что сейчас не могу хотя бы приблизительно оценить его влияние на наши представления о русской литературе. Он влиял по большей части косвенно, через школьные хрестоматии своего ученика и поклонника А. Д. Галахова. Один пример позволю себе привести. Он подорвал славу В. Г. Бенедиктова — это считается одним из его заметных критических достижений. Но и музу Баратынского он называл «светской» и «паркетной». Мы сейчас не очень высокого мнения о Бенедиктове, а творчество Баратынского люди, хоть сколько-нибудь разбирающиеся в русской поэзии, считают одним из ее вершинных достижений. Стихи того и другого перед нами: мы думаем о Бенедиктове то, что думаем, не потому, что на нас влияет авторитет Белинского, а потому, что мы внутренне согласны с ним, и где этого согласия нет, авторитет мгновенно улетучивается. Но, конечно, Белинский был умнее Полевого и предпочел прицепить свой вагончик к гоголевскому локомотиву.

Выводы

…По поводу лидеров общественного мнения мне представляются весьма разумными и очень точными слова голландского консервативного мыслителя Груна ван Принстерера, высказанные по другому поводу в книге «Неверие и революция»:

«С величайшей готовностью обвиняют революционных литераторов и вожаков революции, Монтескье, Вольтера и Руссо — в усилении духа безбожия и мятежа, Робеспьера и Наполеона — в ужасах анархии и деспотизма; разумеется, до определенной степени это справедливо, потому что они — словом и делом — взвалили на себя большую часть ответственности; но в то же время они были орудиями духа времени. Писатели высказывали словами то, что уже было у всех на уме: они были скорее выразителями, чем руководителями общественного мнения; или, если их можно назвать руководителями, они были теми, кто делал еще один шаг по пути рассуждений, где и без того невозможно было остановиться. Так было и с революционными власть имеющими. Ведомые духом века, подчиняясь его направлению, они ничего не могли сделать вопреки революционным представлениям. Они шли впереди, потому что раньше других увидели, сильнее других обработали то, что соответствовало потребностям момента; их можно назвать скорее идущими впереди, чем ведущими за собой; во всяком случае, ведущими за собой в том направлении, которому все следовали по собственной инициативе и побуждению; ведущими за собой, которых самих вели и подталкивали массы, толпящиеся за ними».

Прогрессивный юноша мог искать у Мерзлякова-Полевого-Белинского санкции и аргументации для того, что он ощущал и сам; если приходил другой и гладил его против шерстки, того он не слушал.

Одно слово и о школе. Она — наша и на нашей памяти — утверждала величие Пушкина, и поступала в этом правильно и успешно, но представители моего поколения (и даже люди моложе, кому сейчас около пятидесяти) помнят, что входил в школьную программу такой Н. Г. Чернышевский. И создать ему репутацию крупного писателя никакая школа была не в состоянии.

Что же произошло с Херасковым? Он попал в мельницу общеевропейского процесса — восстания англо-германских бунтовщиков против франко-латинского засилья и всей воплощаемой им традиции. Не только он — и Вергилий стал жертвой этого переворота, произошедшего на рубеже XVIII–XIX веков и самого значительного во всей истории европейской литературы. Поколение, которое дало ему самых благодарных читателей — это поколение литературных аутсайдеров, рожденных в третьей четверти XVIII в.; напротив, младшее — начиная с кн. П. А. Вяземского и дальше — было провозвестником новых вкусов и ценностей. Но у Вергилия и Вольтера были дополнительные козыри, которые дали им никогда окончательно не исчезать со сцены и всегда сохранять возможность триумфального возвращения; у Хераскова таких не было. Даже и перед лицом любителей архаики он попал в ловушку: он один из создателей языка пушкинской эпохи с его «гармонической точностью», и если искать кряжистого, посконного, древнего, то лучше сразу обратиться не к нему, а, скажем, к В. К. Тредиаковскому или В. П. Петрову.

…Мы даже и близко не подступились к пониманию «духа времени» и руководящих им механизмов.

Можно только предположительно утверждать, что изменения литературных вкусов связаны с изменениями вкусов политических, а литературная революция — с политической. Человек меняется, так сказать, во всей своей полноте. Но справедлива ли эта мысль? Одно возражение приходит в голову сразу: в политической революции Франция была безусловным лидером, а в литературной — сопротивлялась упорнее всех и уступила меньше всех. Это, впрочем, и неудивительно: для немцев и англичан сбросить иго Вергилия и Расина было актом национального освобождения, а для французов — отцеубийством.

Единственное, что мы можем сделать сейчас, — не принимать колыхание деревьев за причину ветра, суждения критиков и суетливую школьную возню — за кузницу литературных репутаций. Хотел написать — чтобы сыграть в эту игру, автор должен хоть что-то представлять из себя на весах вечности. Но если игра рассчитана не на вечность, а на время (в том числе, бывает, и на довольно долгое время), то при стечении обстоятельств и интересов, о которых писал процитированный в начале Жозеф де Местр, даже это не обязательно.

А что было дальше и будет с Херасковым? На рубеже XIX–XX вв., когда символисты пересматривали оставшуюся от прогрессивной интеллигенции историю русской литературы и расчищали завалы суеверий и предрассудков, восходящих к Белинскому и его интеллектуальным наследникам, была возможна и реабилитация Хераскова. По-видимому, ее планировал В. Я. Брюсов, который мог проецировать на взаимоотношения Хераскова и Державина свои собственные с Бальмонтом: с одной стороны — стихийный гений, чуждый правил искусства, возносящийся высоко и тут же падающий на землю; с другой — менее талантливый поэт, маэстро, способный выжать все из своих технических данных. Но подготовленные им материалы остались неопубликованными. Сейчас, по-видимому, заметная группа лиц (безусловно, подозрительных, — вспомним, что Херасков был масоном) составила заговор с целью переоценить его роль и признать его высокие поэтические дарования. Для такой переоценки есть и общественная почва: никакого единства нет, а в пестроте и при великом многолюдстве и для него найдется некоторое число читателей, переоценивать же в положительную сторону тем легче, что народ, ничем не интересующийся, испытывает все же удовольствие и удовлетворение, сознавая себя обладателем дополнительных художественных сокровищ. Массового читателя Херасков не найдет, в школу не проникнет, но официально, скорее всего, он станет считаться крупным поэтом, и на существование круга поклонников можно также смотреть с умеренным оптимизмом.