Решительное экзистирование Мартина Хайдеггера: как перестать беспокоиться и начать умирать?

Хайдеггер — непролазно «темный» мыслитель и «нацист»? Нет, князь философов, который учил нас жить, ежедневно бросая вызов экзистенциальным границам, а заодно и правильно умирать. Продолжаем разбираться в его философии с Нестором Пилявским.

Влияние Хайдеггера можно обнаружить едва ли ни у большей части ведущих европейских философов XX века. Без Хайдеггера нельзя представить себе экзистенциализм, феноменологию, герменевтику. Его философские концепты вдохновили новые течения не только в философии, но и в литературе, психоанализе, антропологии. Хайдеггера любят или ненавидят, а иногда делают это одновременно. Его называют князем философов, и сам этот князь утверждал, что завершил всю мировую философию, открыв новые вехи для человеческого мышления. Хайдеггер предал своего учителя Гуссерля. Перед Хайдеггером преклонялось немецкое студенчество. Он презирал «биологизаторский расизм», но был членом нацистской партии. Своеобразный философский антисемитизм Хайдеггера позволял ему иметь любовницу-еврейку (Ханну Арендт), а затем участвовать в очищении немецкой профессуры от «врагов Рейха». Среди хайдеггерианцев есть христиане и язычники, мистики и атеисты, правые и левые; существуют даже хайдеггерианцы-марксисты. Хайдеггер утверждал, что его труды поймут только люди будущего — последние годы эти труды и впрямь обсуждаются едва ли ни более активно, чем при жизни философа.

Магия решимости

Один из наиболее видных критиков Хайдеггера, французский социолог Пьер Бурдье обвиняет немецкого философа в том, что тот привнес в академическую философию «магический и пророческий стиль», нечто «сектантское», близкое к фанатизму.

Хайдеггер — это вызов скучной и правильной кафедре, вызов добропорядочной гуманитарной процедуре, ее философскому мейнстриму — марксизму и посткантианству, как это определяет сам Бурдье.

Он пишет, что в философии Хайдеггер противостоял «университетски приемлемому мышлению» так же, как в политике консервативные революционеры (включая нацистов) противостояли социалистам и либералам. И это не случайные параллели, а коренным образом связанные явления, поскольку Хайдеггер — не просто попутчик консервативной революции, но ее преданный боец. Бурдье иллюстрирует свое утверждение при помощи хайдеггеровского концепта решимости (Entschlossenheit):

«Свободного и будто бы отчаянного вызова экзистенциальным границам, который столь же отчетливо противопоставлен рациональному размышлению, как и диалектическому снятию».

О какой решимости идет речь и почему Бурдье видит в ней доказательство того, что Хайдеггер не мог не стать национал-социалистом? А как быть с теми, кто разделяет экзистенциалистские идеи, — ведь большинство из них совершенно далеки от нацизма? Чтобы разобраться в этом, необходимо обратиться к общим очертаниям хайдеггеровской философской антропологии.

Ее нельзя упрощенно объяснить на пальцах, тем более что хайдеггеровская философия не аналитична и не диалектична по своей сути, но формат статьи диктует необходимость пойти на рискованное и весьма условное упрощение.

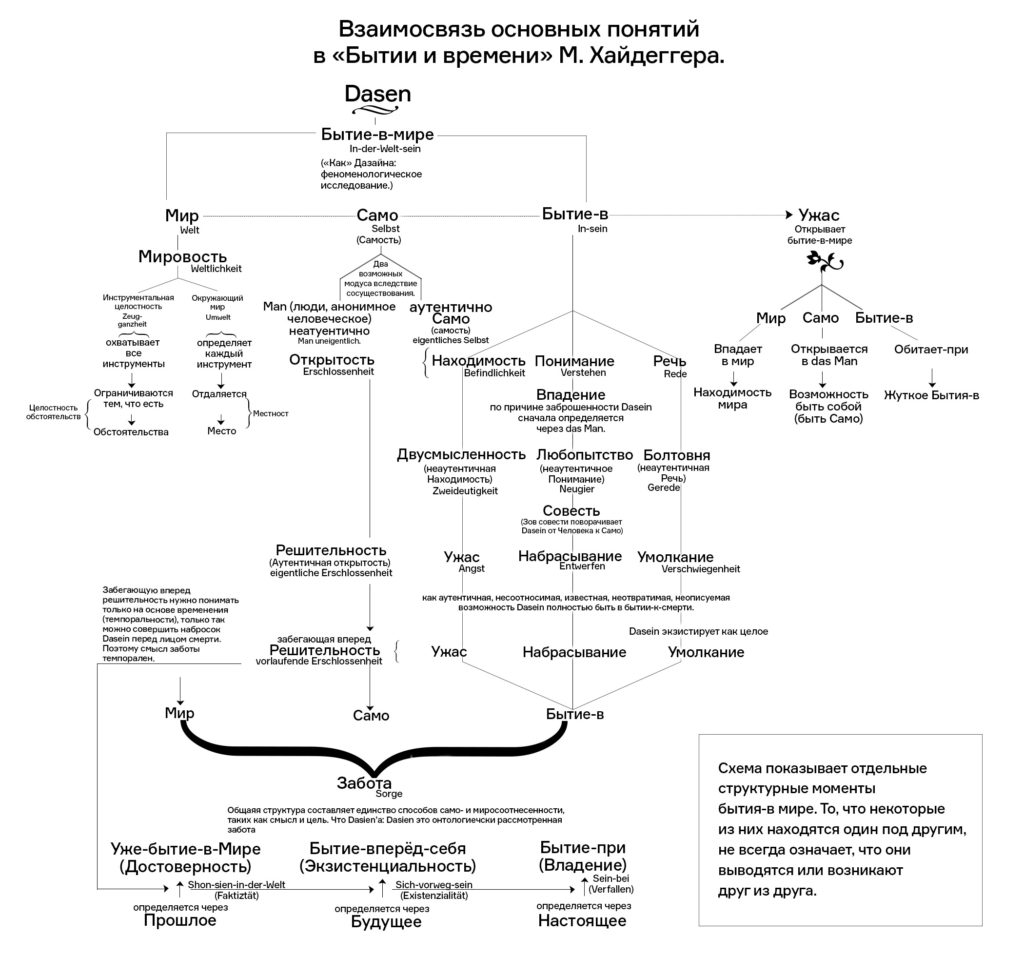

В фундаментальном труде «Бытие и Время» (Sein und Zeit, 1927) Хайдеггер говорит об экзистенциальной паре Erschlossenheit — Entschlossenheit (открытость — решимость).

Человек, не проявляющий решимости, обречен существовать неаутентично или несобственно (uneigene); он не принадлежит сам себе, выпадает из живой подлинности экзистирования. Вне решимости дазайн (Dasein, вот-бытие, бытийно-антропологическая реальность, о которой будет сказано ниже) функционирует в областях несобственного, не находит открытости бытия, не пробивается к самому есть в существовании человека. Если в собственном, аутентичном (eigene) режиме экзистирования само (или самость, Selbst) ориентировано на бытие-к-смерти (Sein-zum-Tode), конечную реальность всякого смертного, то в неаутентичном — напротив, человеческое существо стремится спрятаться в некоем нагораживаемом мире вещей и категорий, бежит в ложную укрытость. А вследствие этого такие экзистенциалы, как находимость (Befindlichkeit), понимание (Verstehen) и речь (Rede), впадают в двусмысленность (Zweideutlichkeit), любопытство (Neugier) и болтовню (Gerede).

Что такое экзистенциалы?

Что такое экзистенциал? Это нечто, заменявшее у раннего Хайдеггера привычную для классических философов «категорию». Экзистенциалы можно понять как основные модусы бытия в его неразрывной связанности с человеком.

Термин экзистенциал был введен Хайдеггером, чтобы избежать привычного и философски исчерпавшего себя разделения сущего на субъект и объект. Решимость, о которой идет речь, равно как находимость, заброшенность, ужас, забота и так далее, — всё это экзистенциалы, которые в «Бытии и Времени» образуют сложную, но стройную систему постигаемого человеком существования. Понятийная реконструкция экзистенциалов порождает второй уровень хайдеггеровской терминологии — конструкции вроде бытие-в-мире или бытие-вперед-себя.

Хайдеггер изобретает собственный язык, и это необходимо ему, поскольку конвенциональный язык не способен выйти за пределы метафизического мышления, коим был порожден. Именно поэтому переводы Хайдеггера — вещь сложная и зачастую спорная.

Онтическая сфера существования (или онтика) определяется открытостью. В онтичном вещи обращены к человеку, пока еще не ищущему в них сути. Это первичное столкновение человека с вещью. Второй ступенью становится онтология: вещи постигаются как сущее, возникают вопросы о существовании и смысле. Взаимодействуя с миром и собой (то есть вследствие сосуществования или бытия-с, Mitsein), человек проваливается в несобственное, но в качестве аутентичной открытости он может обрести себя и мир через обращенность к смерти и фундаменталь-онтологическое (собственно хайдеггерианское) осмысление, через работу таких экзистенциалов, как ужас (Angst), набрасывание (набросок бытия-к-смерти, Entwerfen) и умолкание (Verschwiegenheit).

Ужас очень важен для Хайдеггера. Это не просто страх как страх чего-либо, это экзистенциальный ужас, обнаруживающий всё жуткое, что есть в бытии-в-мире: бытие всегда есть бытие в чем-либо (бытие-в), оно обитает при чем-то, где-то; в этом его обитании есть ужас, равно как он есть в восставании вопрошающего само в человеке, которое терзается вопросами о возможности быть самим собой, равно как в незначительности мира, его неуютности и сомнительности. Все эти структуры вовсе не отделены от человеческого рассудка, напротив, работу разума нужно рассматривать через экзистенциалы.

Ужас открывает человеку мир как бытие-в-мире. Мир в своей мировости также дан как некая предметность или целостная инструментальность (Zeug-ganzheit). Нацеленный на подручное, человек видит вещь как предмет или инструмент (zeug). Будучи ограниченным имеющимся и отдаляясь в какое-либо место, инструменты составляют местность.

Инструментальность Хайдеггер объясняет на примере молотка: забивая им гвозди, мы не смотрим на молоток с целью его рассмотреть как вещь, а орудуем инструментом. Если мы будем усердно размышлять о молотке как таковом или мыслить его посреди бытия-в-мире, едва ли мы эффективно выполним свой труд. Если он, к примеру, сломается, человек может увидеть в молотке нечто, кроме его подручности (Zuhandenheit). Вся практическая жизнь человека обусловлена подручностью, и это касается далеко не только средств труда: человек мало-помалу делает подручным весь мир, приспосабливает к своему существованию все его части. Подручность инструментализированного мира соотносится с наличностью (Vorhandenheit) объективированного мира. Человек склонен воспринимать отдаляющиеся от его руки предметы как объекты, отдельные друг от друга и от человека.

Повседневность человека, обставленная мировостью мира, существует по тем же закономерностям, что и глобальная история. Экзистенциалы составляют не только картину работы человеческого рассудка, но и некий срез исторического развития мысли (которая драматизирована в разные эпохи и в разных культурах по-разному понимаемым зазором между бытием и сущим): человек у Хайдеггера вообще всегда историчен и политичен, через него говорит посыл бытия — это ни в коем случае не промысел божий, не абсолютный дух Гегеля, не общественные отношения Маркса, не бессознательное Фрейда, а нечто гораздо более фундаментальное, исходящее из самого простого и одновременно из самого трудно схватываемого — из есть человека.

Первоначально человек не особенно вычленяет себя из окружающего мира. Он пребывает в сфере некоего «первосознания», или, говоря по-хайдеггеровски, внутри открытости, разомкнутости (Erschlossenheit). Сам этот термин характеризует детство мира и детство человека, когда, до становления философии, происходит схватывание разомкнутой и готовой истины сущего. Но было бы слишком просто понимать разомкнутость мирового сущего как стадию познания; нет, она коренится в разомкнутости человеческой экзистенции вообще. Разомкнутость сущего и разомкнутость бытия-в-мире в своей взаимности обусловливают просвет бытия, указание сущего на бытие.

Хайдеггер призывает пройти через осмысление онтического и онтологического и выйти на другой, новый уровень мышления. Через поворот вот-бытия (дазайна) к самому себе, к самости — находимость, понимание и речь из ужаса, набрасывания и умолкания входят в решимость (Entschlossenheit) перед лицом ни с чем не соотносимой, никак неотвратимой, неопределяемой, но известной и суверенной, только самой себе принадлежащей смерти.

Совесть и болтовня

От бытия-к-смерти и его осмысления человек, предпочитающий отвлекаться в испуге, а не экзистировать в ужасе, стремится укрыться внутри анонимного человеческого начала, которое в хайдеггеровской философии называется das Man. Оно работает как в рамках многочисленных нигилистических концептов и направлений, так и в быту, где у него еще больше средств: общий «шум» суетливой повседневности стремится к тому, чтобы представлять смерть как всегда смерть других, отстраняться от смерти, размывая рассудок и отдаляя его от аутентичного ощущения бытия. Бессодержательный бубнеж, суетливое снование, беспокойные, нерешительные и тщетные метания, любопытство, занятое поиском нового ради нового, неоднозначность речи и мысли, бесконечное производство всевозможных, отдаляющих от ясности бытия форм — всё это может быть прекращено только благодаря совести (Gewissen), которая у Хайдеггера является не столько моральной категорией, сколько экзистенциально окрашенным онтологическим феноменом, и которая призвана возвращать человеку самость — или, скорее, возвращать человека самости — выводить его из потерянности в анонимном, поточном, суетном существовании.

Совесть есть зов бытия, говорит Хайдеггер. Будучи вестью бытия, со-весть (Gewissen) извещает о смерти, и в этом смысле смерть человеку из-вестна (gewisse): известна, но неописуема (unbestimmte).

Das Man работает как в частном, так и в общем порядке. К примеру, коммерчески подстегиваемый и беспокойно-любопытствующий туризм, расцветший в XX веке, это — самый что ни на есть das Man: слоняясь по планете и лихорадочно фотографируя поток достопримечательностей, человек заслоняется от бытия, он отчуждается, но отчуждается не в производстве, как это видят марксисты, и не просто от неких материальных или общественных благ, а отчуждается по существу, как экзистенция, он отчуждается от самого себя, от самости и проявляемого через эту самость бытия. То же происходит в бездумном листании френдленты: рассеивание себя в шумовом потоке, льющемся из гаджета, — это один из способов несобственного экзистирования, болтовня (Gerede), осыпание своего сущностного внимания в безличном das Man.

Описываемые феномены нельзя рассматривать исключительно как психологические или культурные, они также экономические и политические, а главное — бытийные: бытие как бытие-с по существу проблематизирует отношения индивидуального и общего.

Безличное, анонимное людское (das Man) само себя подгоняет в подручном, объективируемом мире, в технизирующемся обществе. Отрыв от укорененности делает делячество (Machenschaft) особенно агрессивным и алчным. Делячество и техника обретают у Хайдеггера онтологическое измерение и онтологическое объяснение. Тревога по отношению к технике, характерная для представителей консервативного лагеря, у Хайдеггера находит наиглубочайшее объяснение: он говорит о риске, имманентном человеку и человеческому рассудку, о риске по существу, объясняя, что «атомная бомба начала взрываться уже в поэме Парменида». Это не просто эпистемология или археология знания, как у Мишеля Фуко (признавшего, кстати, колоссальное влияние Хайдеггера), это особое, бытийно-историческое видение, в котором человеческое мышление, развитие философии, науки и техники получают ясное и связное прояснение через самое начальное и основное, через бытие и его базовые структуры.

Когда работа совести ладится, тогда человеческое существо становится перед миром и перед смертью. Человек обнаруживает бытие-к-смерти, которое приводит к решительности забежать вперед себя (vorlaufende Entschlossenheit). Почему человек вообще стоит перед [чем-либо]? Такова судьба, таков характер человека по существу. Уже в режиме онтического человек погружен в открытость (разомкнутость), чего не бывает с другими существами: животные и растения не стоят перед миром, который может быть для них открыт или закрыт, отомкнут или разомкнут. Они существуют в «неявном напоре сущего», их жизнь не представлена постижению смерти и возможности экзистенциального набрасывания (жизненного проекта), поэтому их язык — сущностно иной. Существо, не ведающее о конечности жизни, не имеет и свободы чреватого событиями будущего, оно не обращается к нему с набрасыванием, а значит, не совершая операции с потенциальным и виртуальным, не прибегает к обозначению возможного через имеющееся, то есть, собственно, не включается в онтологию языка. Язык (речь), экзистенция как проект заботы, направленный в будущее, человеческая смертность — всё это разные стороны одного — дазайна, бытия как возможности, можествования, могущества-быть.

В этом смысле Хайдеггер «антропоцентричен»: человек в его философии — особенное сущее. Но нельзя назвать человека главной или центральной фигурой хайдеггеровского мышления. На первом месте стоит вовсе не человек, а бытие, и чистота в постижении бытия важнее всех человеческих проблем.

Человек по отношению к бытию у Хайдеггера центробежен, обречен постепенно исключаться из бытия-в-мире, обречен противопоставляться миру через совершенствование техники и производства.

Антропологическое, половинчатое прочтение Хайдеггера породило экзистенциализм Сартра, гораздо более легкоусвояемый для масс, но поверхностный в сравнении с фундаменталь-онтологией. Формула Сартра «экзистенциализм — это гуманизм» самоочевидна, но можем ли мы назвать гуманистом Хайдеггера? С одной стороны, да, ведь именно человек у него находится в особых отношениях с бытием. С другой стороны, Хайдеггера совсем не страшит перспектива самоуничтожения человечества и всей планеты. В одном пассаже из «Черных тетрадей», еще до возникновения ядерного оружия, он говорит о возможности взрыва, от которого «нынешнее человечество» исчезнет, даже с некоторым восторгом: это «не будет несчастьем, но станет первым очищением бытия (Reinigung des Seins) от его глубочайшего уродования (Verunstaltung) из-за господствующего положения сущего». Впрочем, разве гуманизм и мизантропия всегда несовместимы? Возможно, второе — есть только конечный вывод первого.

Человек — особенное сущее, не похожее на других по существу, бытийно. Человек враждебен и разрушителен в отношении к другим сущим, он не может не быть захватчиком и эксплуататором сущего и, возможно, не может не быть тем, кто предает бытие забвению. Человек, стоящий перед сущим, претерпевая метаморфозы своей самости, ставит перед собой бесконечное нагромождение предметов, а потом и «муляжей жизни» (симулякров, если пользоваться постмодернистским термином). Человек загромождает мир вещами и идеями, отгораживаясь от смерти и бытия. Такой процесс Хайдеггер называет «опредмечивающим самонавязыванием». В этом кроется ключ к глубинному пониманию интеллектуального и технического развития человечества. Развивая хайдеггеровскую мысль, можно утверждать: та экологическая повестка, которая ориентируется на инструментальное регулирование мироустройства ради «блага человека», лежит в экзистенциальной области несобственного и только усугубляет разрушительное, техногенное противостояние человека и природы. Аутентичной, продуманной в связи с бытием будет такая экологическая повестка, которая зрит в корень технического начала и в ту угрозу, которую исторически, рассудочно и бытийно заданная деятельность человека представляет по существу, а не в рамках наивных формул о градусах глобального потепления.

Между бытием и сущим

Феноменология дазайна, история человеческой мысли и всемирная история сущностно взаимосвязаны или даже представляют собой нечто бытийно-исторически (Seynsgeschichte) единое. В сердцевине этой связанности находится главная хайдеггеровская проблема — зазор между бытием и сущим и отношение (bezug) человека к этому зазору. Хайдеггер, опередив в этом различных философов-постмодернистов, утверждает неконсистентность человека: человек проблематично соотнесен с самим собой, не равен самому себе, и такому антропологическому расколу соответствует зазор в самом бытии сущего. Рассматривать политику, религию, историю, искусство, все общие или частные вещи, имея в виду этот зазор, — значит указывать на присутствие бытия, значит — пойти дальше онтического и онтологического, подняться до фундаменталь-онтологического, то есть подключиться своим мышлением к самым базовым, изначальным структурам существования.

У Хайдеггера бытие не является ни неким общим или особенным сущим, ни сутью сущего, притом что бытие всегда есть бытие сущего. Про бытие едва ли уместно спрашивать «что это такое», поскольку что — значит нечто, а нечто — это сущее. Но о бытии можно и нужно спрашивать: вся философия есть вопрошание о нем, явное или нет. На бытие можно указывать. Собственно указанием на бытие (вот-бытием) или присутствием бытия и является дазайн. Дазайн — это особое сущее, которое указывает на бытие и отношения с ним, проясняет бытие в горизонте времени. Осознавая свою смертность, временность своего существования, человек высвечивает бытие, экзистирует. Дазайн — это ни в коем случае не душа и не сознание, индивидуальное либо коллективное, дазайн — не идея и не субъект. Дазайн есть здесь и сейчас, дазайн не просто есть, но, если угодно, разворачивается к факту своего бытия. Дазайн существует вовлечено в мир, бытийствует. Едва ли стоит переводить дазайн как «человеческую реальность» или «человеческое существование». Хотя именно в человеке разворачивается дазайн, человек распахивает себя навстречу бездне, безосновности (Abgrund) мира:

«Мир как бездонное дно и основание безосновности. Dasein бесчеловечно — как брошенное вторжение, которое ссорится с — сущим (расщепление)».

М. Хайдеггер. Размышления II–IV (Черные тетради 1931–1938)

Человек как человек есть нечто смертное, поставленное перед ничто. Без смерти нет человека. Загораживая себя от смерти, человек забывает о бытии, теряет за произвольными смыслами ясность своего есть. Забвение бытия (Seinsvergessenheit) — это посыл человеческой истории, двигатель технического и политического. В забвении бытия человек приближается к сумеркам человечества, к скудным временам, может быть, к исчезновению человеческого. Человек не станет бессмертным, а трансгуманистический проект бессмертного неорганического существа, которое должно прийти на смену биологическому организму, проект перевода жизни из органической сферы в цифровую, разумеется, может быть не продолжением человеческого развития, а только его концом, утратой человеческого в машинном.

Попытки укрыться от смерти напрасны и безответственны, они отворачивают человека от самости и бытия.

Дазайн можно понимать не только антропологически и онтологически, как присутствие бытия у человека (В. В. Бибихин переводит дазайн как присутствие), но и гносеологически — как концептуальный итог развития человеческого мышления и мировой философии. Дазайн — это всё, что нам осталось, это всё, к чему мы пришли. Дазайн — нечто обнаруженное на месте субъекта и объекта, нечто, что может и должна помыслить мысль после завершения философии, развитие которой было историей забвения бытия, имело свое начало в Древней Греции и свой конец у Фридриха Ницше. Хайдеггер призывает идти навстречу новому началу, новой мысли, которая должна мыслить дазайн.

«Конец философии имеет двоякий смысл. С одной стороны, он означает завершение определенного типа мышления, а именно философского, которому присущее открывается как воспроизводимость. С другой стороны, как раз сама форма присутствования содержит в себе самой указание на ту силу, чье предназначение требует другого мышления, для которого присутствование оказывается под вопросом, так как оно привносит нечто такое, что ранее не мыслилось, что ускользает от философского мышления».

М. Хайдеггер. К вопросу о назначении дела мышления

Тайная Германия

Человек забывает бытие, забывает свое есть, забывает самое простое и важное, однако не разлучается с бытием окончательно: он не просто представлен как сущее, которое всегда есть сущее бытия, но находится в просвете, через который заметно это бытие. В этом просвете, утверждает Хайдеггер, оказывается всякий человек. Но особым образом, исторически и философски, через развитие эллинской мысли, немецкой классической философии и ницшеанского нигилизма, в этом просвете оказывается немец. Немецкий народ носит в себе особую философскую и мироупорядочивающую задачу. Высвечивать бытие и упорядочивать через это высвечивание мир — таков завет немецкого начала (Deutschtum). Разумеется, сам он, Мартин Хайдеггер, тот немец, который наиболее чутко настроен к пульсации бытия. Поэтому князь философов на голубом глазу планирует использовать пробуждающие немецкость силы национал-социализма для заботы о бытии и даже влиять на фюрера с тем, чтобы корректировать бытийно-политический путь Рейха.

Никто в Германии не мог руководить Гитлером, и меньше всего ректор Фрайбургского университета. По мере разрастания европейского кризиса Хайдеггер начинает сомневаться (и фиксирует это в «Черных тетрадях»), не утратило ли немецкое начало своей укорененности, не стало ли оно уже жертвой и одновременно орудием всемирного делячества (Machenschaft)?

Хайдеггер предчувствует, что итоги войны могут послужить вовсе не бытийному упорядочиванию мира, а расширению тех форм господства, которые окончательно ввергнут человечество во власть безродного и алчного, технически ангажированного космополитизма.

В его философской оптике (и это созвучно более простой политической оптике гитлеровского Mein Kampf) либеральный капитализм и марксизм едины в своей основе: во главу угла и марксисты, и капиталисты ставят экономические отношения, заслоняя делячеством подлинное содержание человека и естественное назначение государства; национал-социализм же мыслит экономику не «базисом», а «надстройкой» над идеей, в которой реализуется воля укорененного в своей культуре и собранного в своем единстве народа. Но что это за идея, каковы ее конкретные очертания?.. Всё больше отходя от «официальной линии партии», Хайдеггер уповает на «скрытую немецкость» (die verborgene Deutschheit) и сам «отправляется» в Тайную Германию — внутреннюю, вечную, секретную, философскую страну, до которой никогда не дотянутся лапы беспринципных дельцов и которая не может быть смята опрометчивыми поступками вождей, путающих бытийный посыл с историческим расчетом.

Принадлежать бытию

Но вернемся к открытости существования, которая соответствует человеческой решимости. Что делает существование открытым? Его временность — «экстатическая временность существования». Это не просто темпоральность или последовательность разворачивания материи в пространстве. Хайдеггеровская временность экзистенциальна, она находится в феноменологическом единстве прошлого, настоящего и будущего, которые суть онтологическая структура дазайна: уже-бытие-в-мире (это модус прошедшего); бытие-при (бытие при чем-то, при сущем, и это модус настоящего) и бытие-вперед-себя (устремленность, и это модус будущего). Прошлое определяется через достоверность, которая отвечает уже-бытию-в-мире; настоящее определяется через впадение, которое отвечает бытию-при (экзистенциалы впадают — впадение, и находятся — находимость); будущее определяется через экзистенциальность и интенциональность (направленность, устремленность), которая отвечает бытию-вперед-себя. Все три исступления (или экстаза) времени представляют собой дазайн как заботу. Время в философии Хайдеггера, пожалуй, не менее значимо, чем бытие. Впрочем, вот так просто разделять бытие и время не следует: время бытийствует, бытие временит. В годы Третьего рейха Хайдеггера раздражали инспирируемые сверху «исследования жизненного пространства». Почему только пространство, почему бы не заняться исследованиями времени, хотя бы вот этого времени, времени, которым мы все озабочены, спрашивал философ.

Фундаментальная структура заботы — хайдеггеровское развитие концепта направленности или интенциональности человеческого экзистирования, ранее озвученного феноменологами. Интенциональность — это нанесение предварительной разметки (совершение наброска) на встречные вещи. Она обеспечивает человеку истолкование их предметного бытия, но у Хайдеггера, в отличие от его учителя Эдмунда Гуссерля, она лишена субъективистской окрашенности. Гуссерль толковал бытие через рассчитывающую рациональность, а Хайдеггер, который видит в такой рациональности, во-первых, следствие европейского нигилизма, технократии и забвения бытия, а во-вторых, проявление озабоченного подсчетами, исторически лишенного своей укорененности «еврейского начала», толкует интенциональность качественно иным образом — через сопряженность человека и бытия, на языке мышления, которое он противопоставляет калькуляции. Интенциональность у Хайдеггера характеризует бытие как бытие-в-мире. Калькуляция и рассчитывающая рациональность, будучи проявлением загораживания человека от бытия и смерти, само собой, не могут пробиться к истине бытия. Наоборот, счетно-расчетливая рациональность предает бытие забвению. Хайдеггер же возвращает языку его статус «дома бытия».

«В жилище языка обитает человек», — пишет он. А хранят это жилище мыслители и поэты.

Итак, решимость (Entschlossenheit) у Мартина Хайдеггера — это модус существования, который позволяет человеку принадлежать самому себе, экзистировать собственно (или аутентично), не превращать ни себя, ни другого человека в средство для расчета внутри всемирного делячества (Machenschaft) и анонимной обывательщины (das Man). Решимость противоположна расчетливым, сиюминутным колебаниям, исходящим из предметной картины мира. Она проистекает из экзистенциально принятого жизненного проекта, а не из ситуативного расчета. Решимость отвергает болтовню и приводит к действию. Разумеется, решимость ближе герою, чем биржевику. И у отважного воина решимости больше, чем у писателя или философа.

В концепте решимости можно распознать характер и волю, понятия, коренные для публицистики раннего Эрнста Юнгера, наиважнейшие для фразеологии ницшеанства. Пребывая в решимости, человек строит свою жизнь со страстной и ясной непреклонностью, и важнее для него не то, исполнены или не исполнены конкретные цели, а то, насколько верным самому себе и своему жизненному выбору остается человек — насколько глубока его жизненность, насколько чиста и ясна его захваченность бытием. Добродетель решительного есть верность.

Решительный человек верен своему выбору и через это принадлежит бытию.

О чистоте и действительности бытия рассуждали Гегель и Фихте. Ницше проверял интенсивность бытия через самоощущение в вечном возвращении. Для любого подлинного философского беспокойства необходима решимость, в решимости человеку открывается его бытие.

В ранних трудах Хайдеггер вводит решимость в качестве одной из базовых структур дазайна, а позже он требует от людей быть не просто решительными, но даже наирешительнейшими. Стать таковыми можно — осознав, что бытие дается нам как забота и как бытие-к-смерти. На что же нужно решиться? Философ не дает конкретных инструкций. И те студенты Хайдеггера, что были понасмешливее, пародировали его в шутке «Я уже решился, да только не знаю, на что именно». Многие из них, подобно своему преподавателю, решились на национал-социализм, сначала принесший Германии стремительное экономическое возрождение и господство над континентом, а затем спровоцировавший еще более стремительный политический крах. Хайдеггер опознал в национал-социализме не очередную партийную идеологию, а явление бытийного порядка. И хотя всё пошло совсем не так, как планировали нацисты, Германия действительно подвела мир к переучреждению политического и мировоззренческого устройства. Все мы признаем, что после Второй мировой войны человечество вступило в новый период существования: провалилась решительная попытка отвергнуть материальную нацеленность либерализма и социализма и обратиться к идеальному в его новой трактовке, — а такую идеологию, говоря обобщенно, исповедовали режимы оси; технический прогресс и наука обнажили всю глубину своей дегуманизации; национализм, этот старинный почвеннический проект романтиков и неоромантиков, был скомпрометирован машинерией смерти; «искусство после Освенцима» отказалось от больших нарративов; ну а начавшее свою работу в поэме Парменида атомное оружие, наконец, реализовалось, воцарившись с тех пор как единственный полновесный гарант международного политического процесса. Третий рейх пал под музыку Вагнера и Брукнера, поглощенный своим темным трагическим и героическим мифом. Но Тайная Германия не исчезла — именно с ней мы имеем дело, когда обсуждаем «Черные тетради», эти тяжелые и мрачные, но вместе с тем совершенно ясные и прозрачные откровения Мартина Хайдеггера, сделанные им наедине, в тени от суеты и общества.