Одиночество бегуна на длинные дистанции: о потерянных, брошенных и несогласных героях документальных лент Вернера Херцога

Вернер Херцог (р. 1942) — немецкий кинорежиссер, автор более 60 фильмов, 12 книг, постановщик многочисленных опер. До сих пор активен и регулярно выпускает документальные ленты, посвященные самым разным темам: от интервью с Михаилом Горбачевым до работы антарктических ученых, быта сибирских охотников и нейротехнологий. В «Путеводителе растерянных» Херцог признавался, что все его документальные ленты — в действительности самые художественные в его творчестве. Кинокритик Анастасия Алешковская рассказывает о том, какие отношения связывают режиссера с его отчаянными героями, жестокой природой и Правдой с большой буквы.

Чего нельзя помыслить, того не может быть.

Вернер Херцог, «Сумерки мира»

На записи встречи Вернера Херцога со зрителями в Миннеаполисе в 1999 году после очередной волны громких оваций и одобрительного смеха, вызванного зачитыванием Миннесотской декларации (о ней чуть позже), режиссер в легком смущении признается, что всю жизнь не знал, каково это — иметь большинство на своей стороне. В словах Херцога нет ни капли лукавства — только правда. А с ней у режиссера, не подозревавшего о существовании кино до 11 лет и выпустившего дебют уже в 19, выстроены уникальные отношения.

Миннесотская декларация представляет собой красноречивый манифест, написанный в лучшем стиле Херцога по итогам 30 лет беспрерывного творчества. 12 пунктов декларации категорично и дерзко не провозглашают будущее, но констатируют трезвое настоящее. Правде факта — «правде бухгалтеров» — автор предпочитает правду «экстатическую»; документальному невмешательству — истинную поэзию жизни. «Мухи на стене» — ярые приверженцы cinema vérité (правдивого кино) — злейшие враги в остальном дружелюбного Херцога: «Я заявляю, что в так называемом cinema vérité нет ничего vérité».

Уже вне декларации он будет призывать кинематографистов отказаться от унизительного образа мух в пользу «шершней, которые жалят».

По Херцогу, правда рождается из поэзии, снов и мечтаний, общих для всех людей — и для него в том числе. Уязвимые перед любым проблеском реальности, хрупкие сновидения тают, стоит лишь подумать о них всерьез. Словно опасаясь растерять по дороге самое важное, почти каждая картина Херцога начинается с описания сна героя как самой большой драгоценности и створки в его внутренний мир, «внутренний ландшафт».

В «Эхе темной империи» (1990) путешествие британского журналиста Майкла Голдсмита по местам и страницам его прошлого (включающим пребывание в заключении по личному указу Жана Беделя Бокассы в Центральноафриканской Республике) предваряется его сном: клацающим морем оранжевых крабов, покрывающих в несколько слоев весь земной шар. Образы крабов больше не появятся в фильме, повествование перейдет к тирану, самопровозглашенному императору Бокассе. Но ощущение гипнотического страха, заданное вначале, сохранится — и во многом объяснит манию Голдсмита, спустя годы увлеченного личностью своего мучителя.

Поэзия Херцога строится на простоте и ясности художественных образов, сперва неприметных, замаскированных повседневностью. Как пишет он в мемуарах «Каждый за себя, а Бог против всех», «снова и снова, вновь и вновь значение мира выводится из самого малого, из того, чего обычно не замечаешь». Так, для истории Дитера Денглера, главного героя «Маленькому Дитеру нужно летать» (1997), в качестве ключевого образа Херцог избрал дверь. Простой бытовой предмет после трагического опыта вьетнамского плена приобретает для Дитера особую ценность, обозначая защищенной территории, где никто не причинит ему вреда. Приезжая домой, Дитер несколько раз подряд открывает и закрывает то дверцу машины, то входную дверь дома. Стена его гостиной оформлена серией картин с изображением открытых дверей. А центральная для фильма линия с пленом и побегом из Вьетконга начинается с описания фантасмагорического видения: посреди удушающего безрассудства джунглей, сквозь внезапно возникшие гигантские двери бегут табуны лошадей. Дитер только и добавляет:

«То была не смерть, то были ангелы. Я чувствовал, что это моя судьба».

То же иррациональное отсутствие страха характеризует повторяющийся сон Юлианы Кёпке из «Крыльев надежды» (1998). Героине постоянно приходят образы расколотых, изуродованных человеческих лиц, иллюстрацией которых становятся выгоревшие на солнце, разбитые, наспех перемотанные скотчем, но по-прежнему улыбающиеся физиономии уличных манекенов на базаре в Перу.

Заключение в плен для Майкла Голдсмита и Дитера Денглера, немыслимое выживание в перуанских джунглях семнадцатилетней Юлианы Кёпке (единственной из 106 пассажиров уцелевшей в авиакатастрофе) — эти возвращения в ситуации катастрофического прошлого, в места роковых событий затрагивают не только героев, но и самого Херцога, чья жизнь порой напрямую связана с рассказанными историями. Он не раз попадал в застенки африканских тюрем, а в Рождество 1971-го был в числе пассажиров самолета Юлианы, но не попал на рейс по несчастливой (как он тогда посчитал) случайности. Поэтому возникающие во снах изувеченные лица, скачущие лошади, открытые двери или несметные лавины крабов — хоть и не фактические, но предельно чистые образы, которые рассказывают о героях Херцога намного больше, чем те могли бы отважиться поведать о себе сами. Дитер Денглер не испытывал необходимости повторно открывать и закрывать двери, но ценил сцены с этим ясным образом своей безопасности.

В «Кочевнике: По следам Брюса Чатвина» (2019), фильме-посвящении памяти близкого друга, Херцог говорит, что наиболее педантичные из рецензентов книг Чатвина обвиняли его в том, что он все выдумывает. Конечно, объясняет Херцог, они ошибались: «Ведь Брюс изменял факты таким образом, что они были больше похожи на правду, чем на реальность». На что биограф Чатвина, Николас Шекспир, отвечает лаконичной и точной формулой, применимой и к Херцогу: «Брюс не говорил полуправду — он говорил полторы правды. Он приукрашал то, что было, чтобы сделать это еще правдивее».

В этом и состоит главный интерес Херцога — истинная, экстатическая правда о человеке.

В ней не может быть шаблонности и одномерности. Она противоречива, непоследовательна, дисгармонична. К слову, гармонии в системе ценностей Херцога тоже нет места. В «Бремени мечты» (Лес Бланк, 1982) изможденный непрекращающимся потоком на редкость изощренных бедствий, мешающих съемкам «Фицкарральдо», Херцог непримирим:

«И мы по отношению к этой ярко выраженной мерзости, низменности и бесстыдству джунглей, по сравнению со всем этим звучащим чудовищным диссонансом, мы звучим как невнятные, обрывочные предложения из глупого провинциального романа. Дешевого романа. <...> Во вселенной нет никакой гармонии. Нам надо принять эту мысль, что никакой гармонии на самом деле не существует. Мы сами придумали ее».

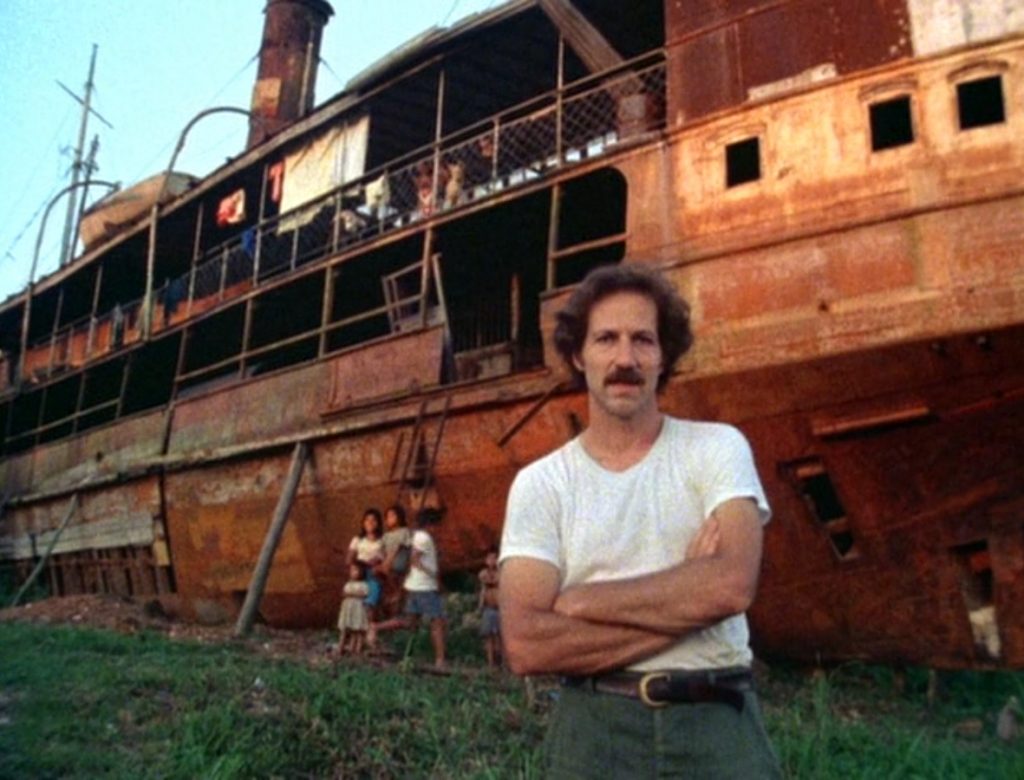

Умозрительные категории не представляют для Херцога никакой ценности. Они всегда безоговорочно проигрывают эмпирике. Жизнь не может быть познана на словах — лишь на опыте. Для съемок долгожданного «Фицкарральдо» 320 тонн реального — не бутафорского — парохода были перенесены через гору в джунглях Амазонки. Это реально как для персонажа Херцога Фицкарральдо, так и для него самого. Никто до и после подобное не совершал, но Херцог показал, что это возможно.

Свою реальность, как и свои мечты, он конструирует и переносит через горы сам.

В том же «Бремени мечты» он обреченно произносит: «Если я оставлю этот проект, то стану человеком без мечты. А так жить я не хочу». Герои Херцога так же беспомощны перед своими мечтами. В «Белом бриллианте» (2004) доктор Грэм Доррингтон, инженер и автор того самого «бриллианта», дирижабля для полета над водопадом в Гайане, вспоминая о гибели своего друга при испытаниях прототипа аппарата, горестно признает: «В несчастном случае я не виноват. Но если бы у меня не было этой мечты...»

Во «Встречах на краю света» (2007), показывающих сообщество ученых в Антарктике, один из персонажей, Стефан Пашов, философ и по совместительству водитель погрузчика, рассуждает, что «есть много способов улучшить реальность. И мечтания — один из них». Начинается же фильм закадровыми вопросами Херцога: «Что это за люди, встречи с которыми мне предстоят в Антарктике, на самом краю света? Что им снится?»

Обманчивая двусмысленность английского «dream» хорошо отражает полярность сна и мечты в творчестве Херцога. Значения понятий сплетаются и тянут за собой трактовку образов. Писатель Роберт Вальзер, с которым Херцога роднит не только страстная любовь к пешим прогулкам и записям микроскопическим почерком, но и страстное пренебрежение общепринятыми понятиями «успеха» и «реальности», писал:

«Ведь реальность надо понимать не только так, как ее представляет себе заурядный ум. В область реального я включаю нереальное как важный, а в каком-то отношении даже решающий фактор, ибо нереальное — это дополнение реального. При свете солнца, например, можно не замечать тени».

Как говорит режиссер в сборнике интервью «Знакомьтесь, Вернер Херцог», его персонажи «не отбрасывают тени, у них нет прошлого, они возникают из мрака». При знакомстве с ними объективная реальность пасует, и вот уже зритель внимает «подводной записи крика тюленей», лежа вместе с экологами на искрящейся под солнцем ледяной поверхности Южного океана («Встречи на краю света»); или наблюдает за ползающими «паломниками», которые прислушиваются через тонкий озерный лед к утонувшему Китеж-граду, дивно «звенящему колоколами» («Колокола из глубины. Вера и суеверие в России», 1993). Херцог доказывает, что эти мечтания и сновидения — тюленьи голоса, «похожие на Pink Floyd», пение древнего подводного хора — «улучшают реальность». Деревенские мужики ползали по льду за купленный им алкоголь (один уснул в кадре), но рассказывающая на их фоне о «встрече с неземными существами» деревенская жительница Марья Павловна осмеливается на кроткое признание без режиссерской установки: «Во мне такая радость поднялась, и я подумала: „Значит, я не совсем одна?“» Тем ее слова ценнее.

Одиночество — верный спутник всех героев Херцога. Оно объединяет их в большую и разношерстную семью родственных душ.

Это одиночество не романтично и отнюдь не благостно: Херцог, вопреки повторяющимся попыткам отнести его к неоромантикам, далек от романтизации чего бы то ни было. Борясь с фактической достоверностью, он выстраивает поэтическую трактовку реальных событий, будь то опасные горные восхождения («Гашербрум — сверкающая гора», 1984) или быт сибирских охотников («Счастливые люди: год в тайге», 2010).

В «Счастливых людях» Херцог, сознавая все лишения и трудности, через которые проходят охотники, без праздного очарования, но с твердой уверенностью называет их счастливыми людьми. Важнее самого определения — момент, когда Херцог его произносит: мужчины покидают свои дома, семьи и на несколько месяцев направляются через Енисей в дикую тайгу — каждый к своим участкам леса.

«Оставшись в одиночестве, охотники обретают свою сущность. Становятся счастливыми людьми. В сопровождении лишь собак они сами добывают себе пропитание. Абсолютная самодостаточность. И абсолютная свобода. Нет ни правил, ни налогов, ни властей, ни законов, ни бюрократии, ни телефонов, ни радио — только личные ценности и нормы поведения».

Уверенность, что в жизни есть нечто намного большее, чем социальные условности — дом, работа, статус — как тонкая, но прочная леска держит на себе все тяжелые сюжетные кольца историй героев Херцога. Существеннее рассуждений об абсолютной свободе для них — лишь страх ее не получить. Борьбе с этим страхом, а также его верному напарнику одиночеству посвящен портрет молодого лыжника Вальтера Штайнера «Великий экстаз резчика по дереву Штайнера» (1976). Его прыжки с трамплина напоминают полеты — долгие, опасно превосходящие установленную норму. Рассказ о его страсти обрести тотальный покой, возможный лишь в моменты парения над трибунами ошеломленных зрителей, завершается адаптированной цитатой из финала короткого рассказа Роберта Вальзера «История Хельблинга» (1913):

«Вот бы остаться совершенно одному на этом свете, только я, Штайнер, и больше ни одного живого существа. Ни солнца, ни цивилизации, только я, нагой, на высокой скале, ни ветра, ни даже волны по воде, ни самой воды, ни ветра, ни улиц, ни банков, ни денег, ни времени, ни дыхания. Тогда, по крайней мере, не будет страха».

Отрешенный полет — символ вселяющего надежду освобождения — частый и очень личный мотив в кино и литературе Херцога (как он признается в мемуарах, «с самого раннего детства мне хотелось летать»). Предшественник «Штайнера», один из самых лиричных, при этом социально ангажированных фильмов Херцога, «Земля молчания и тьмы» (1971), начинается воспоминанием главной героини (и, скорее всего, самого Херцога) о полетах лыжников:

«Люди, парящие в воздухе. Я смотрела на их лица. Я хотела бы, чтобы вы это видели».

Фини Штраубингер потеряла зрение и слух в сознательном возрасте, навсегда оказавшись в краю «ужасающего одиночества», где нет ничего — даже безусловной тишины и темноты. По словам Фини, слепоглухие живут в постоянном шуме, начинающимся с легкого жужжания и переходящим через отдельные потрескивания в непрерывный гул, «что хуже всего. И ты не знаешь, что с этим делать». Отчаянное стремление к контакту с внешним миром сталкивается с обрывками шумов вместо хрустальной тишины и беспокойством ярких вспышек вместо черной пустоты: серый, белый, синий, зеленый, желтый...

В системе оборванной коммуникации, непроницаемости внешнего мира герои Херцога идут на радикальные меры тотального отказа. Гимном этого стала «Фата-моргана» (1970) — реквием по измученной, загубленной Земле, затерянной в пустынных миражах. Как и герой-человек, пейзаж Херцога находит в одиночестве спасение, подпуская к себе лишь фата-моргану — имитацию жизни взамен ее жестокой реальности. Миражи в пустыне, те самые «редакторы» объективной правды, ожившие галлюцинации не в силах причинить Земле боль, на какую обрек ее человек.

«И было первое свидетельство, первое слово. Не было ни человека, ни зверя, ни птицы, ни рыбы, ни гада морского, ни древа, ни камня, ни пещеры, ни расщелины, ни пустыни, ни куста — лишь небеса были. Земля была незрима ликом. Не было ничего. Ничего, имеющего очертания или звук. Ни движения, ни ручейка, ни бега под твердью. Лишь великое ничто».

В контексте «безродного» послевоенного поколения немецких кинематографистов, потерявших связь если не с «дедами» (поколением 1920-х), но точно — с «отцами», чье становление было полностью раздавлено нацистским режимом, «великое ничто» звучит обнадеживающе. Неслучайно эту притчу о сотворении мира зачитывает Лотте Айснер — «совесть нового немецкого кино», как называл ее Херцог. Историк кино, свидетельница не только самых достойных побед, но и ничтожных падений немецкой культуры, Айснер вдохновляла молодых авторов 1970-х вести поиски нового на «выжженной» историей земле.

Свое новое Херцог встретил, следуя за «беспорядочными исканиями диких персонажей, странных мечтателей и больших идей о природе человеческого существования» («Кочевник: По следам Брюса Чатвина»). Его подход объединил пытливость ученого с всеведением колдуна. За кадром в фильме «В самое пекло» (2016), показывающем «странное и удивительное племя вулканологов», предмет их страсти, чарующе губительные вулканы, и местные общины, оберегающие таинство сил природы, Херцог невозмутимо признается:

«Разумеется, у нашего путешествия была научная сторона. Но к чему мы на самом деле стремились — это мистика. Демоны, новые боги. Такую дорожную карту мы себе наметили, и неважно, насколько странным все окажется в конце концов».

Один из возникающих в кадре ученых, эфиопский археолог Йонатан Сале, объясняя любовь к своей профессии, высказывает универсальный для произведений Херцога тезис:

«Я хотел выяснить, что же на самом деле делает нас людьми. Мы взаимодействуем, сотрудничаем, кооперируемся и изменяем окружающую среду. Но в то же время мы воюем и разрушаем, даже представляем опасность для других видов на планете и самой планеты».

Идейный центр работ Херцога формируют противоречия в отношениях человека и окружающего его мира. На них держится пара неприветливого, опасного, брошенного ландшафта и смиренно ищущего в нем пристанища человека. Наслаждающиеся своим одиночеством земли не соглашаются на диалог с человеком, сколь бы одинок он ни был. Интровертная природа согласна лишь на малое — изредка терпеть незваных попутчиков. О ее одухотворенном единстве с человеком, воспетом романтизмом, не может быть и речи.

Это не значит, что природа бесчувственна — совсем наоборот. Однако она равнодушна к человеку.

В «Огне внутри: Реквиеме по Кате и Морису Крафтам» (2022) — повести о жизни и смерти семьи вулканологов — Херцог говорит, что «каждый вулкан, который снимали Крафты, знает, что такое разбитое сердце». Однако в финале «Человека-гризли» (2005), всматриваясь в крупный план медведя, предположительно убившего и съевшего главного героя, неудержимого натуралиста-любителя Тимоти Тредуэлла, и его девушку, Херцог мрачно констатирует безусловное безразличие природы. Во взгляде медведей, запечатленных Тредуэллом, он не видит «ни родства, ни понимания, ни милосердия». Отрекшийся от социума Тредуэлл, чересчур мятежный для мира людей, не принят и миром дикой природы. Романтический герой терпит фиаско.

По словам Херцога, презирающего стилевые границы (потому что слишком уважает своих героев), он «никогда не смог бы снимать кино о человеке, который не вызывает у меня благожелательного любопытства». Если и признавать «романтизм» в методе Херцога, то только такой, о котором писал Владимир Вейдле: «Романтизм есть одиночество, все равно бунтующее или примиренное; романтизм есть утрата стиля. Романтизм жив и сейчас и не может умереть, пока не умерло искусство и не исцелено одиночество творящей личности».

Одиночество творца — долгий путь, преодоление которого и есть процесс творения. Его совершает не только Херцог — первый одиночка в собранной им многоликой семье — но и все его герои. Творение никогда не может быть завершено: ему нет конца, как нет и финишной черты у самой длинной дистанции, которую раз за разом отваживаются преодолевать герои Херцога. Они неизменно движутся: пешком — по завету самого Херцога, убежденного, что кино — это в первую очередь физическое переживание («Мои фильмы всегда идут пешком»), или бегом, подобно неистово несущемуся Колину Смиту, герою рассказа (1959) Аллана Силлитоу «Одиночество бегуна на длинные дистанции» и его экранизации (1962) Тони Ричардсона. Одиночество Смита, «рассерженное» на однообразие и безразличие окружающего мира, созвучно брошенным на обочину судьбы персонажам Херцога.

Они бегут не от своего одиночества, но ему навстречу.

В «Гашербрум — сияющей горе» (1984) Райнхольд Месснер, величайший альпинист своего времени, после восхождения сразу на два восьмитысячника в Каракоруме (позже он покорит все 14 мировых вершин) говорит, что вообще-то никогда не стремился вверх и не может ответить на вопрос, зачем он это делает: «Так же, как и на вопрос, почему я живу. Наверху этого вопроса нет, потому что я всем своим существом являюсь ответом на него». Месснер мечтает лишь о том, чтобы просто идти вперед:

«Через пустыни, через леса, никуда не приходя. Не оглядываясь назад, не загадывая вперед. Просто иду, пока не кончится мир. Или пока не потеряются все дороги. Интересно, что я постоянно представляю себе в последние годы все чаще и чаще, что моя жизнь достигнет точки, когда я перестану оглядываться назад. Позади у меня ничего нет, мне ничего не нужно. Я иду в никуда, у меня нет цели. При этом мир я представляю себе и не круглым, и не плоским. Для меня мир бескрайний, и в один прекрасный момент наступает конец. Или кончается моя жизнь, или мир. Вероятно, одновременно с моей жизнью кончается и мир».

Эта связь с мирозданием упомянута здесь вовсе не для красоты слога. В словах Месснера, несмотря на многолетнюю практику интервью и рассказов о своих подвигах, нет пафоса. Хотя бы потому, что произнесенную правду о своей мечте он делит с Херцогом, чей голос внезапно врывается в кадр из-за камеры с признанием, что ровно о том же бесконечном и «бессмысленном» движении грезит он сам. Довольный Месснер заключает, что тогда они могут идти друг за другом.

Пока способен идти человек — продолжается жизнь. Его собственная, его близких, всего мира. Херцог, чуждый пустых обещаний, не раз доказывал это на деле, спасая жизни людей и целые страны. В 1974 году, с 23 ноября по 14 декабря, он совершил пешее путешествие из Мюнхена в Париж, направленное против болезни дорогой Лотте Айснер. Никакого колдовства — лишь вера в то, что каждый шаг, приближающий его к Лотте, отдаляет ее от смерти. Как говорил одиозный телепроповедник Джин Скотт, главный герой «Веры и валюты» (1981), «что такое вера, как не упорство в достижении невозможного?»

В 1982 году в разгар споров о будущем его родины Херцог отправился в новое паломничество — ради объединения Германии.

Он обошел страну кругом, стараясь «собственноручно обхватить ее как единое целое, словно бы невидимым ремнем». Он был убежден, что только поэты могут сохранить страну, когда от политики нет толку. Свои походы он совершал, боясь не смерти, но ее несвоевременности: «Айснерша не имеет права умереть, она не умрет, я не позволю. Она не умрет, нет. Не теперь, сейчас нельзя. <...> Потом, наверное, когда-нибудь, когда мы разрешим». Ни он, ни его герои не страшатся смерти («которая только одна и составляет наше прочное знание»), даже проявляют к ней должное почтение. Стоя на краю пропасти, они знают цену жизни и уважают ее право на достойный конец.

Вспоминая о своем побеге, Дитер Денглер видел иронию в том, что у него «остался один друг, и это была смерть». Той же горькой иронией пронизан побег негласного центрального персонажа «Встреч на краю света». Пообещав (самому себе) не снимать «очередной фильм о пингвинчиках в Антарктике», Херцог встретил пингвина не менее отчаянного, чем его герои-бунтари. Сцена безмолвного и стремительного бегства маленькой птичьей фигурки — прочь от своей колонии, идущей в противоположную сторону, — поистине драматична. Ученые, мимо которых уверенно шагает пингвин, говорят Херцогу, что все живущие на станции знают правило — не останавливать и не удерживать дезориентированную птицу. Нужно позволить идущему закончить свой путь — пусть даже смертью.

Уважение воли несогласного — одно и важнейших положений Херцога. Воля к смерти — не исключение. «Ла-Суфриер: Ожидание одной неизбежной катастрофы» (1977) — фильм о несостоявшемся извержении вулкана Суфриер на острове Гваделупа — был задуман Херцогом лишь ради встречи с единственным островитянином, отказавшимся покидать свой дом у самого подножия вулкана. Вместе с операторами Йоргом Шмидтом-Райтвайном и Эдвардом Лэкменом Херцог находит этого бедняка мирно спящим на пару с котом у дерева, недалеко от хижины. Разбуженный чужеземцами с кинокамерой, он принимается неспешно завязывать свои кеды, а на просьбу Херцога рассказать о своей жизни, исполненный достоинства произносит:

«Я живу в мире с собой, с тем, что внутри меня. У меня ничего нет, совсем ничего. И я жду смерти».

В этот раз она не пришла — Херцог, сам того не зная, делал фильм о неминуемой катастрофе, которая так и не состоялась. Тщетное ожидание конца дистанции, сколь бы долгой она ни была, граничит с малодушием, которое Херцогу и его героям неведомо. Путь продолжается, и поступь идущего тверда.

«Хорошо ли одиночество? Да, хорошо. Только драматические перспективы впереди».