«В сложный исторический момент культура вновь обращается к шуткам про члены»: краткая история юмора в искусстве

Что общего у итальянской комедии масок и российских комедийных шоу нулевых? Почему некоторые «серьезные» картины прошлых веков сегодня кажутся смешными? Как в историю комического вписывается метаирония 2020-х годов? Чем ютуб-блогеры похожи на трагиков и как тик-ток связан с глубинным архаическим мышлением? Объясняет искусствовед и автор телеграм-канала «Банное барокко» Анастасия Семенович.

Европейскую историю смеха традиционно начинают с греческой комедии, хотя смеялся человек задолго до того, как оставил первые свидетельства о театре, а комедия по сей день считается самым «народным» жанром. На этом основании у всего комического зачастую невысокий статус: разница примерно как между стендап-комиками и Константином Хабенским, которого считают «серьезным» артистом, фильмом «Горько» и драмами Андрея Звягинцева. И пусть мемы нравятся всем, но если так характеризуют что-то, претендующее на культурную значимость, это звучит скорее уничижительно. Между тем природа комического не так проста, а чрезмерная серьезность социума и культуры всегда обращается в свою противоположность.

Греческие комедии V века до н. э., ругающие и высмеивающие политику, философию, общественные институты и само общество, росли из древнего, сохранившегося у многих народов представления, что хвалить — не к добру, а ругать — всё равно что желать удачи и процветания. В Афинах постановка комедии на городских праздниках считалась делом почетным; тот, кто ее финансировал, пользовался уважением. Комедии Аристофана смотрели по десять-двадцать тысяч человек (современные театральные залы рассчитаны примерно на тысячу зрителей). В них высмеивали политиков, жрецов и богов, суды, греческих философов, самих афинских граждан. По современным законам такие шутки попадают под законы об оскорблении монарха и чувств верующих, клевете или проявлении неуважения к представителям власти, которые есть во многих странах, включая европейские (Нидерланды, Испания, Дания). Сложно поверить, что публиковать карикатуры на монарха в Великобритании запретили только в конце XVIII века, после Французской революции, а до этого стать персонажем карикатур было честью, их собирал и король Георг III. А в случае с греческой комедией всеобщий смех вовсе не означал, что публика не любит тех, кого поносят со сцены — представители власти сами смотрели эти представления, а порой и финансировали их.

Комедии Аристофана — как по большому счету и любой театр — привязаны к повестке, они были частью жизни античного города. Города и жизнь с тех пор изменились, но описания костюмов комических актеров поразительно напоминают современные. Участники постановок носили маски зверей — можно вспомнить «звериный» мотив в фильмах и книгах, когда автор хочет вызвать у читателя смех и снизить образ героя. Например, как в «Гарри Поттере» Дадли Дурсль приравнивается к поросенку, причем буквально — в первой же книге Хагрид наколдовал ему хвост. И комическое, и магическое в этой ситуации работает на восстановление справедливости по отношению к главному герою, над которым Дадли издевался.

Также античные костюмы включали гипертрофированно большие половые органы. Шуток и комичных эпизодов про большие члены, жопы и сиськи в кино не счесть, часто они пересекаются именно с «серьезными» темами. Можно вспомнить знаменитый эпизод с часами из «Криминального чтива» или комедию «Не шутите с Зоханом» про израильского спецназовца. Сюжет на фоне сложных арабо-израильских отношений изобилует панчами про член героя и задницы его пассий. Сегодня это воспринимается как «низкий» и тупой юмор.

Но вообще-то Зевс, бог-громовержец, которого мы привыкли видеть брутальным персонажем классицистической живописи, в греческих комедиях представал с непропорционально большим членом — это был символ плодородия, возрождения и обновления.

Так что в определенном контексте «тупые» шутки становятся в искусстве способом утвердить жизнь и выразить любовь к ней; порой они более всего подходят для разговора в сложных условиях и на «серьезные» темы. Не случайно шаблонные «тупые» комедии часто заканчиваются свадьбой — также утверждением жизни и плодородия.

Чем более серьезную тему, чем выше и важнее предмет мы возьмем, тем более глубокую и основательную традицию осмеяния этой темы или этого предмета мы обнаружим, ведь это осмеяние на протяжении веков работало как социальный амортизатор. Греческая комедия не была зрелищем для узкого круга элит, а позднее в Европе придворный и общедоступный театры будут сильно отличаться, и драматурги будут ругать «тупую» толпу, но тем не менее писать для нее пьесы — ведь нужно на что-то жить. Аристофан прославил политика своего времени Клеона — актеры со сцены клеймили его взяточником и вором. Клеон, который представление тоже смотрел, подал на комедиографа в суд, но проиграл.

Предварительно обобщая, можно сказать, что суть комического заключается в преувеличении, несоответствии, абсурде. В актуальности, ругани и постоянном взаимодействии с публикой. Это делает комедию подвижной и зависимой от времени и зрителя — как, например, демонстрирует фильм «Евротур», культовый для одного поколения россиян. И сегодня комедию всё еще часто считают «низким» и «простым» жанром. Но даже про античную комедию, где вас ждал Зевс с большим членом, доктор филологических наук и филолог-классик Николай Гринцер говорит:

«Комедия в конечном счете стала еще и первым жанром, который понимал себя как литературный жанр. Будучи событием повседневной жизни города, она одновременно говорила и об интеллектуальной жизни, о литературе, и прежде всего о своем партнере — трагедии. То есть античная комедия — это рефлексивный жанр, она говорит о современном состоянии мысли и литературы».

Традиционное вовлечение публики в процесс тоже показывает, что комедия предполагает в зрителе партнера, а не просто внимающего проповедям слушателя.

Может показаться, что комическое и трагическое — вечная дихотомия. На самом деле, истоки комического — глубоко фольклорные, и «народная» комедия традиционно подпитывала «ученую» (рассчитанную как раз на рафинированную публику, которая осознанно потребляет «высокие» и «низкие» жанры). А фольклорность корнями уходит в архаическое сознание, про которое театровед Марина Давыдова в контексте итальянской комедии дель арте пишет так:

«Архаический (или примитивный) тип мышления отличает органически целостное восприятие жизни в целокупном единстве верха и низа, смерти и воскрешения. Время для архаического сознания движется не линейно, а по кругу, как смена времен года (это циклическое время мифа, а не истории)».

То есть отчасти можно сказать, что комическое самодостаточно, оно не зависит от предмета пародирования, и эта живучесть и обособленность растет из фольклорной «целостности».

Линейное время, как и деление жанров на «высокие» и «низкие», — изобретения человеческого разума и европейской христианской культуры.

Но даже средневековые мистерии — многодневные представления на библейские и евангельские сюжеты — содержали фарсовые вставки. Причем комическая составляющая постепенно побеждала религиозную — в итоге во Франции в XVI веке мистерии запретили из-за того, что в них было слишком много смеха и критики (можно сказать, закон об оскорблении чувств верующих в действии).

Постепенно в мистериях даже святых стали трактовать в бытовом ключе, превращая их в актуальные типажи.

Важным аспектом театра — что античного, что XVI–XVII веков — был визуально-пластический язык. Современные школьники проходят пьесы Шекспира как литературные произведения, но театр не равен литературе, более того, у текста в начале Нового времени была не главная роль. Позднее, с распространением текстовой культуры в XVIII веке Джонатан Свифт будет высмеивать псевдохудожество и псевдоученость — то есть отвечать сатирой на целый массив текстов. Но начало Нового времени, включая XVII век — всё еще эпоха искусства изобразительного (и пластического).

С пластическим началом тесно связана комедия дель арте — итальянская профессиональная комедия масок. Маска — это образ, типичный для своей эпохи, а не предмет, надетый на лицо. Этот театр возник из ренессансных городских карнавалов, традиция которых уходит в языческие времена. Были в Италии и площадные религиозные драмы, в которых, как и во Франции, появлялось всё больше шутовских масок. Исследовательница Майя Молодцова в книге «Комедия дель арте. Движение во времени» пишет, что поначалу, в XVI и раннем XVII веке, главными были «благородные», патетические маски: Тираны, ученые Доктора, Купцы. Но постепенно на первый план вышли буффонные типажи слуг — и, если мы суммируем этот опыт и опыт религиозных представлений, то увидим, что комическое начало выдавливает патетику из любого зрелища, и поддерживать серьезность в таком случае можно разве что искусственно.

Но не стоит думать, что комедия — это лишь вульгарное дрыгание конечностями в костюмах, имитирующих огромные члены. У комедии дель арте не было готового текста, как у «высоких» комедий Мольера. Учился Мольер, к слову, у Тиберио Фьорилли (1608–1694), знаменитого актера, выступавшего под маской Скарамуша (Скарамучча — тот самый персонаж, который упоминается в Bohemian Rapsody Queen). Саму маску Фьорилли не носил — он использовал грим и блестяще владел мимикой.

Актеры комедии дель арте потому и назывались профессионалами, что не декламировали выученный текст, как любители, а импровизировали, что требовало большего мастерства. Французских актеров итальянцы презрительно сравнивали с попугаями, повторяющими текст.

Вот как об этом пишет Марина Давыдова:

«Итальянский актер был актером синтетическим, то есть он умел не только импровизировать, но и петь, плясать и даже выполнять акробатические трюки. Дело в том, что представление комедии дель арте было многосоставным действом. Основному сюжету предшествовал пролог, в котором два актера с трубой и барабаном зазывали зрителей, рекламируя труппу. Затем появлялся актер, в стихах излагающий суть представления. Затем высыпали все актеры и начиналось „шари-вари“, во время которого актеры демонстрировали свое мастерство кто во что горазд: „Вот что мы умеем, а мы умеем всё“. После этого актер и актриса пели и плясали. И только потом начинали разыгрывать сюжет».

Комическим пиком комедии дель арте были лации, буффонные трюки, не имеющие к действию никакого отношения и разыгрываемые слугами-дзанни. Затем актеры прощались с публикой — танцами и песнями. Один из актеров писал тогда, что счастливы мертвые, лежащие под землей, на которой царит горе и смерть, «но у нас нет сил печалиться нашим печалям, давайте смеяться над ними». Существом комедии дель арте была l’anima allegre — «радостная душа».

Важность трюков, танцев и пластики подчеркивает история, которую в книге «Пульчинелла, или Развлечения для детей» рассказывает итальянский философ Джорджо Агамбен:

«Однажды учитель Мольера Скарамуш не произнес за целых пятнадцать минут на сцене ни единого слова и смешил публику лишь жестами и телодвижениями. „Всё в нем говорило: ноги, руки и голова, каждое малейшее движение было продумано“. И точно так же Гаррик (английский драматург, актер и поэт XVIII века. — Прим. ред.) утверждал, что спина комического актера гораздо выразительнее, чем лицо любого серьезного актера».

Агамбен приводит сравнение: если трагик — это человек, который скован по рукам и ногам, будто привязан к столбу, и может только говорить, то комик двигается свободно, но не говорит.

Сотворчество импровизационной комедии с текстовой культурой (литературой) пришлось на эпоху барокко, на XVI–XVII века. В последующие эпохи мастерство театральной импровизации уже не достигало таких высот. Что понятно — все-таки текст занял высшее место в европейской культуре, и только сейчас, кажется, уступает его. И, кстати, одним из аспектов комизма в речи были итальянские диалекты — примерно как в российских ТВ-шоу высмеиваются акценты мигрантов, а до этого в советском кино элементом комедии был кавказский акцент.

Гордая демонстрация себя, комедия как синтетическое явление и сочетание комического с сатирическим нашло отражение в живописи и графике Нового времени. На севере Европы юмор процветал в работах нидерландских художников. В протестантских северных Нидерландах «малые голландцы» пишут бытовые сценки, в том числе драки в тавернах, а мастер бытового жанра Ян Стен изображает себя с женой в кабаке в образе пьяниц.

Рембрандт, которого в России принято считать «серьезным» художником и мастером психологического реализма, пишет автопортрет с супругой Саскией в образе куртизанки и называет полотно «Блудный сын в таверне» (1635).

Южные Нидерланды, оставшиеся под испанским протекторатом, не отстают — и там в силу католической традиций «мужицкий» нидерландский разгул не лишен черт карнавала.

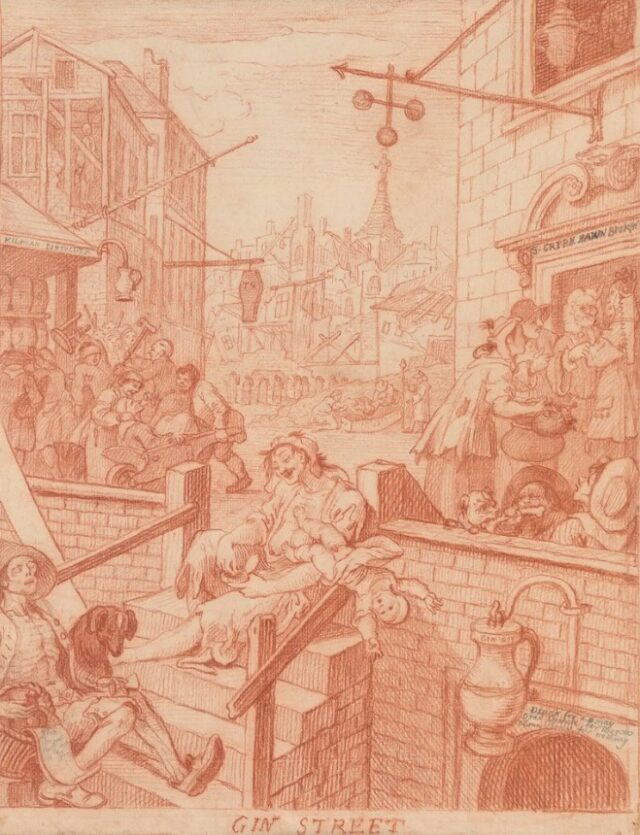

С утверждением классицизма и идей Просвещения большее распространение получает ученость и «ученый» театр, а в живописи всё очевиднее начинает доминировать академическое начало. Над цветущей сложностью характеров начала Нового времени теперь довлеет идеал. Юмор, конечно, тоже есть, но он скорее служит разуму, воспитанию и исходит не от «радостной души». Как, например, британский художник Уильям Хогарт (1697–1764) обличал пьянство, супружескую неверность и прочие аморальные вещи.

Ни про Яна Стена, ни про Рембрандта нельзя сказать, что они обличают пьянство, диктуют зрителю определенное отношение к своим нетрезвым героям. Тем более что это автопортреты. Хогарт же делал серии картин и гравюр, показывая развитие сюжета и иллюстрируя, что в пьянстве, неверности или проституции нет ничего хорошего.

Такая морализаторская позиция далека от партнерского, дружеского, даже панибратского отношения к зрителю в площадном театре или у Яна Стена.

Известным карикатуристом был французский художник Оноре Домье (1808–1879). В его карикатурах, как и в древнегреческих комедиях, зачастую нет положительных героев. Острота Домье — не односторонняя. Во Франции с ее богатой революционной традицией работы Домье и его товарища, издателя Шарля Филипона (1800–1862) занимали ту же нишу, что политическая сатира в Древней Греции. Высмеивали, например, короля Луи-Филиппа. На одной из карикатур Домье король был показан в образе обжоры Гаргантюа (персонажа романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»), которому французские бедняки несут последние деньги. Политическая острота не прошла незамеченной — за эту работу художник провел полгода в тюрьме. Шарля Филипона не раз судили за аналогичные проступки, однажды он прямо в суде создал мем: нарисовал, как постепенно изображение короля превращается в грушу. Этим он хотел доказать суду, что в чем угодно можно увидеть образ Луи-Филиппа и через это оскорбиться. Суд Филипон проиграл, а груша стала мемом, который с тех пор регулярно встречался в карикатурах и тогдашнем стрит-арте.

Потребность в осмыслении настоящего или недавнего прошлого через смех рождает занятые прецеденты. Обычно всплеск комического случается после периодов подчеркнуто «серьезной» культуры — европейского романтизма или Викторианской эпохи в Англии. Так, образы из романтической живописи высмеивались, тиражировались в карикатурах и превращались в мемы. Здесь можно вспомнить «Последний день Помпеи» (1833) Карла Брюллова (1799–1852), масштабную академическую работу, полную патетики, на трагическую тему — и то, как ее до сих пор охотно переделывают во что-то смешное.

Читайте также

Исторические полотна вообще являются частым предметом для карикатур — и на современных картинках мы видим, как Иван Грозный с картины Ильи Репина то обнимает собаку, то сжигает родную хату, то требует с умирающего сына отчет за декабрь (а он просит «дай мне умереть»). В сети есть даже альтернативный дизайн пачки сигарет с репинской работой и подписью «Иван Грозный убивает». Всё это — компенсация серьезности русской исторической и жанровой живописи, народное начало, которое выражается стихийно. Профессиональное искусство в России себя позиционирует подчеркнуто как «высокое» и серьезное — в отличие от итальянского сценического искусства XVII века.

Между тем смеяться над скрепами принято во многих культурах, особенно в период исторических потрясений.

В Британии после Первой мировой войны было целое поколение «непочтительной молодежи», смеявшейся над ценностями «старой доброй Англии». Молодежь противостояла «тупым старикам», а в «старики» тогда записали и святая святых — Уильяма Шекспира.

Сейчас сложно такое представить, но сто лет назад Шекспира в Англии ставили нечасто — просто потому, что он не собирал публику. Театровед и историк театра Алексей Бартошевич так пишет о восприятии Шекспира в 1920-е годы:

«Война, принесшая крушение викторианского мира, оставила Шекспира по ту сторону пропасти, которая разверзлась между „старой доброй Англией“ и новым веком „непочтительной молодежи“. Шекспир был ham (фальшивый, напыщенный) — самое страшное бранное слово 1920-х. Между Шекспиром и помпезной поздневикторианской его трактовкой не видели различий».

Викторианский театр, рассказывает Бартошевич, проводил прямую линию преемственности между елизаветинской Англией и викторианской, на свой манер присваивая Шекспира и утягивая его за собой. Популярностью в эпоху интербеллума пользовались разве что пародии на классика, которые трактовали шекспировские трагедии по Фрейду: сводили, например, метания Гамлета к подавленным сексуальным желаниям. Как видим, в сложный исторический момент культура вновь обращается к шуткам про члены. Когда в 1926 году сгорело здание Мемориального театра в Стратфорде, англичане радовались, саркастически замечая, что сжечь шекспировский театр мог «благонамеренный поджигатель». Злая насмешка над такой скрепой, как Шекспир, и масса фрейдистских пародий на классика — конечно, маркер переломной эпохи.

Сегодня мы имеем дело с развитой традицией порнопародий на фильмы, сериалы и игры: порноверсии есть даже у фильмов вроде «Эдвард руки-ножницы» («Эдвард руки-пенисы»), не говоря про «Звездные войны», «Властелина колец» и прочее. Производители оригиналов с создателями пародий судятся реже, чем может показаться — жанр защищен законодательно.

Если выйти из порнотюба в обычный ютуб и вернуться к более общему представлению о комическом, замешанном не только на членах и порно, то можно обнаружить занятную закономерность. Противопоставление статики и движения как серьезного и комического легко накладывается на современные соцсети.

Если трагедия — это неподвижный человек, который что-то говорит, то большинство ютуберов именно что играют трагедию, образуя мир серьезных экспертных разговоров на важные темы. Другую вселенную представляет тик-ток с короткими вирусными видео со смешными танцами.

Забавные ритмичные движения в коротких роликах обществом считываются как «несерьезные». Но именно они и привлекают аудиторию — как когда-то фарсовые пьески в религиозных средневековых мистериях. Еще больше эти короткие ролики напоминают бессюжетные комические сценки — лации и трюкачество «народного» театра эпохи барокко.

С тех времен театр как искусство забронзовел — сегодня это по умолчанию «серьезный» досуг, недешевое интеллектуальное времяпрепровождение. В широкий кинопрокат выходят показательно политкорректные высокобюджетные студийные фильмы. Комическое начало ныне живет в тик-токе, мемах и метаиронии, причем в последних двух случаях смех работает нелинейно: смешно адресату, если он понял шутку, и смешно всем, если кто-то не понял юмора. Свежий мем или метаироничная шутка работает как проявитель «тупых стариков», зачастую пародируя их. Тик-ток же скорее продолжает вековую традицию общепонятной комедии. Потомкам, вероятно, непросто будет разобрать наши шутки — большой объем информации, много контекстов. Но логика комического, его интуитивное жизнеутверждение и «радостная душа», вероятно, не изменятся и через тысячу лет.