Слизь, призрак и гриб. Зачем современная философия обращается к хоррору

Философской школе спекулятивного реализма всего чуть больше десяти лет. Неудивительно, что она не просто любит хорроры, страшные комиксы и мрачные графические романы — но и призывает читать их философский трактат. Изучаем, зачем в философии используют образы слизи, вируса и призраков — и как читать современный биопанк, киберготику и джихадистский хоррор.

Начало спекулятивному реализму в 2006 году положила книга французского философа Квентина Мейясу «После конечности». Через год великая четверка спекулятивных реалистов (сам Мейясу, Рэй Брассье, Иэн Хамильтон Грант и Грэм Харман) собралась в Голдсмитском колледже в Лондоне, где было впервые озвучено название новой философской школы.

Несмотря на отличающиеся друг от друга концепции и направленности вроде объектно-ориентированной философии Хармана или темной экологии Тимоти Мортона, общие для всех тезисы таковы:

- философия антинаучна и антиреалистична;

- если реальность и познана, то только посредством нашего антропоцентричного и ограниченного сознания;

- новейшие открытия ученых всё чаще низводит человека до статуса просто умного безволосого примата, а безразличный мир не остановится после вымирания нас как вида.

Почему философия становится ужасной

Это трагическое осознание становятся поводом переосмысления возможности и потенции философии и тем, что спекреалист Юджин Такер называет миром-без-нас. Именно трилогия «Ужас философии» Такера послужила мостиком между ужасом (и его воплощением в литературе и кинематографе хоррора) и философией.

В первой части трилогии «В пыли этой планеты» Такер спрашивает, как помыслить мир без человека посредством человеческой мысли, которую этот мир-без-нас исключает? Следовательно, мир-без-нас немыслим. Отсюда и происходит то, что Юджин Такер назвал «ужасом философии».

Таким образом философия испытывает ужас от собственной изоляции в пределах человеческого. Спекулятивные реалисты обнаружили, что привычные и обследованные объекты вокруг нас вроде ландшафта наделяются странной и пугающей аурой. Поэтому у философии, как выразились издатели Такера Яна Цырлина и Дмитрий Вяткин «возникает потребность помыслить запретную, внушающую ей ужас территорию, но для этого нужно как-то избежать постоянно возникающего субъективного остатка, то есть помыслить немыслимое так, чтобы не запятнать его мыслью».

Кроме того, спекулятивные реалисты утверждают, что сама личина ужаса лишена субъективности или, по крайней мере человеческого измерения.

В данном случае ужас — не только эмоция или чувство панического страха, которое мы можем испытать в лесу или в заболоченных топях, но сам недоступный человеческому восприятию исток всей жизни, некая досубъектная непознаваемая сила.

Так, тьма, неподконтрольность и ускользание от определения становятся чертами реальности. Тогда возникает вопрос: как развернуть эту идею и как ухватить ужас в философских терминах? Спекулятивные реалисты отвечают: при помощи не-философских текстов, открытых возможностям воображения.

Философия становится всё свирепее, полнится дремучими терминами и концепциями, для понимания которых в голову неподготовленного читателя должна быть встроена александрийская библиотека. Но вместе с тем не только спекреализм, но и вся философия, если так можно сказать, стала веселее и увлекательнее: она оперирует хоррор-литературой, weird/bizarre fiction, комиксами и мангой, видеоиграми и фильмами ужасов категории «В». Словом, теми феноменами культуры, что выходят за пределы описания человеческого, и устремляются на территорию тьмы.

Кроме того, мы наблюдаем не только академический интерес философского трактата к хоррору, но само смешение этих двух жанров. Всё чаще диссертации современных философов превращаются в нечто среднее между увлекательным романом ужасов, гримуаром демонологии и новыми теоретическими концепциями.

Так, философ и кибер-исследователь Ник Лэнд написал экспериментальный хоррор «Фил-Унду», а другой исследователь кибер-культуры Марк Дери всерьез взялся за изучение творчества иллюстратора готических и хоррор-романов Эдварда Гори.

Бен Вудард и темный витализм

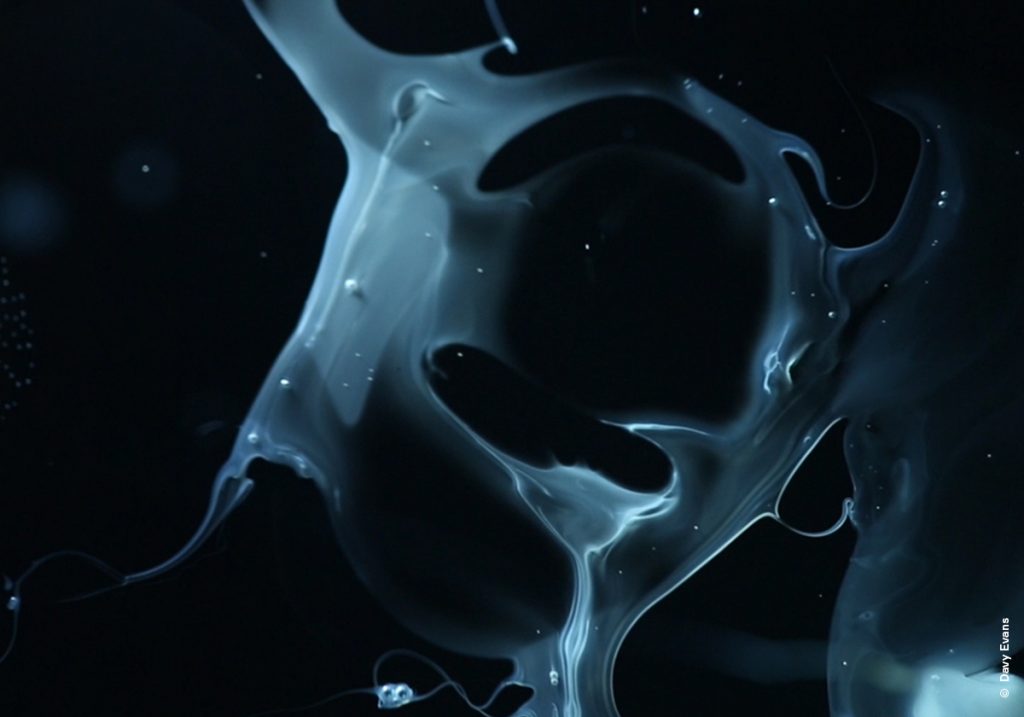

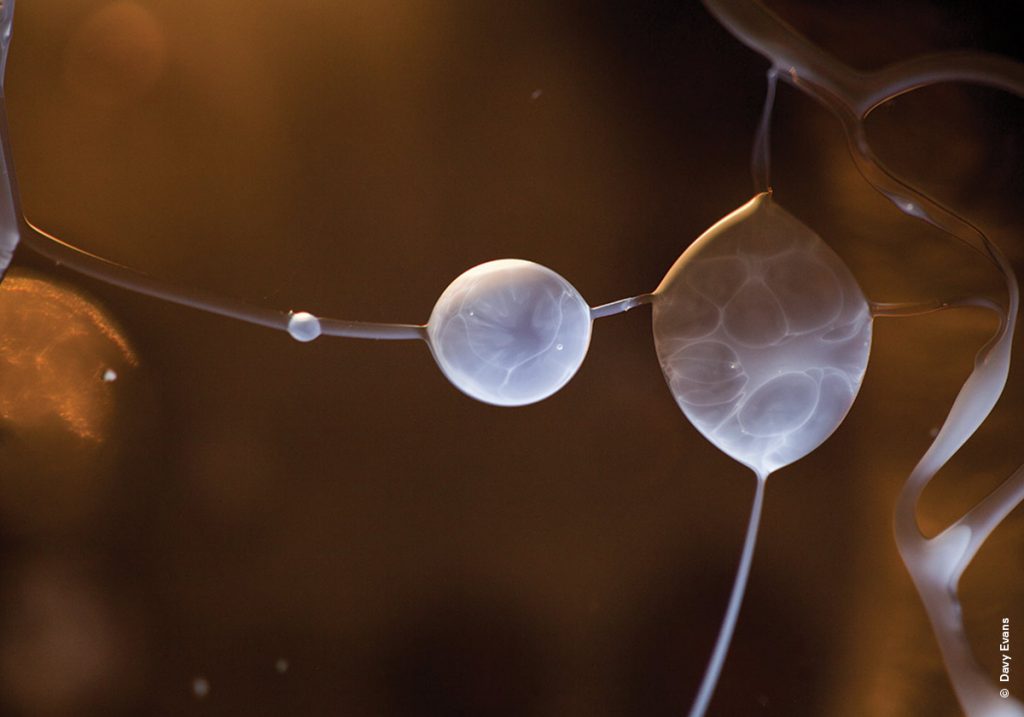

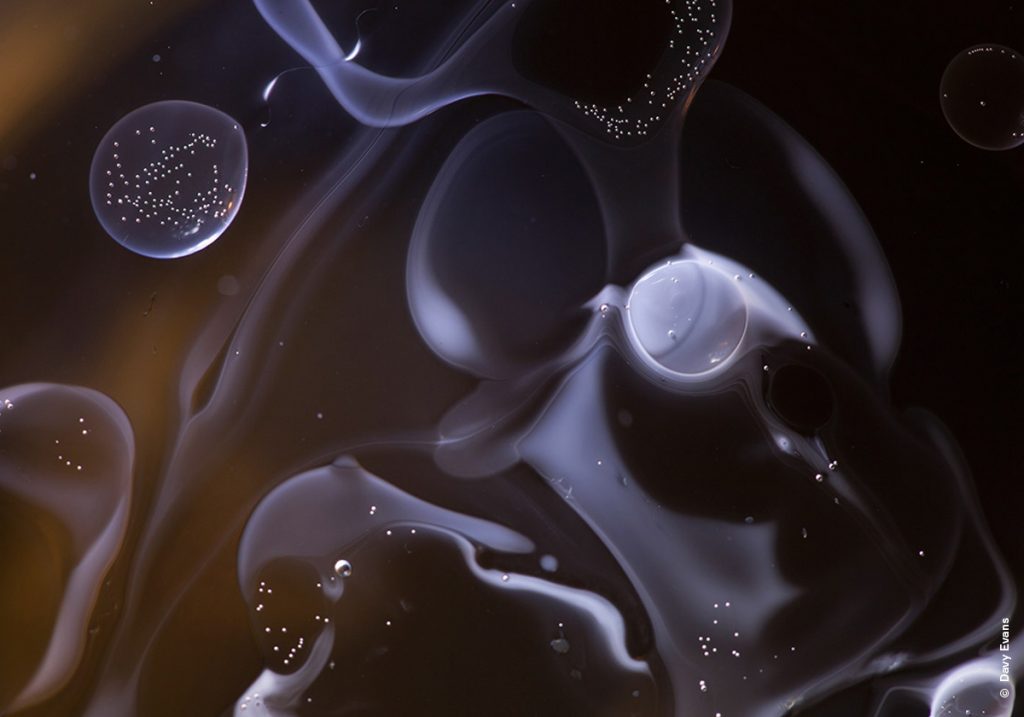

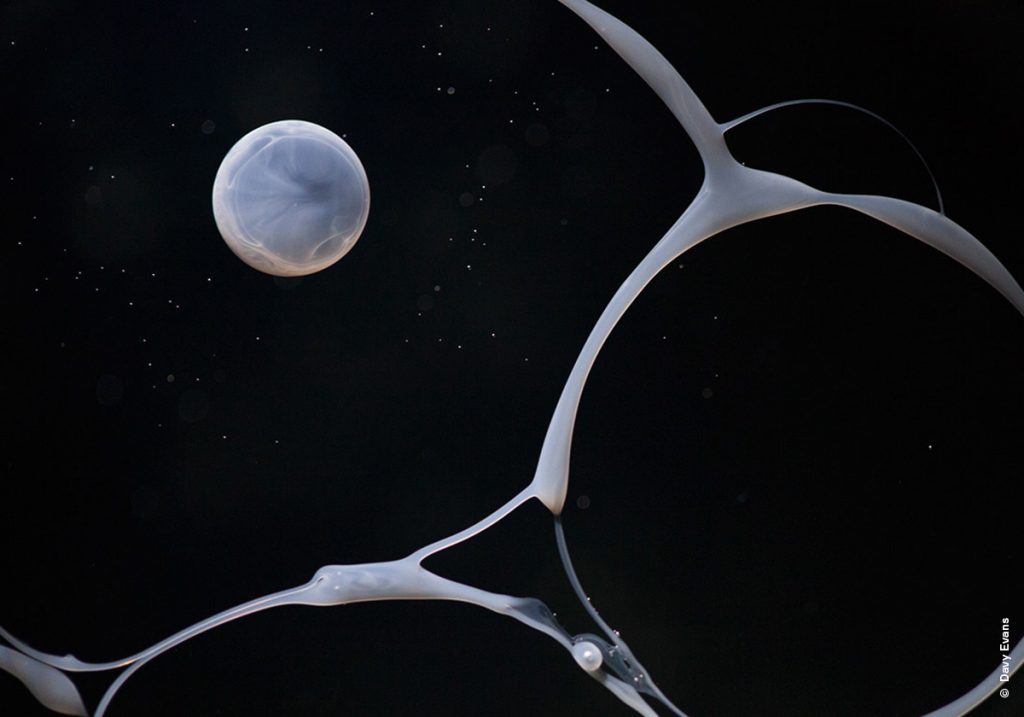

Молодой философ Бен Вудард — представитель второй волны спекреализма. В книге «Динамика слизи» он рассматривает слизь, царство грибов, плесени, вирусов и прочих малоприятных материй как всё порождающие субстанции и как воплощения отвратительности самой жизни.

Слизь не только стирает границу между органическим и неорганическим, гниением и торжеством жизни, но и, по мнению философа, является созидательной для человека.

Опираясь (и тем самым провозглашая научность новой философии) на исследования современных биологов, когнитивистов, эволюционистов и натурфилософов XIX века Вудард заявляет, что человеческое мышление — не предел совершенствования эволюции, но лишь продукт случайных и удачных совпадений, сделавших нас просто умными.

Куда красноречивее положение человеческой мысли описывают строки самого Вударда: «… разум всего лишь одно из свойств посреди когтистого и клыкастого бестиария природы».

Вудард предлагает взять за точку порождения материи понятие Единое, а импульсом, вдыхающим в органическое и неорганическое жизнь — концепцию темного витализма. Тьма такого витализма заключается в осознании безразличия Вселенной, смирении с тем, что человек — лишь один из видов. В этом подходе — страх и вместе с тем пиетет перед собственным истоком, упругим, тягучим сгущением одушевленной слизи, порождающей затвердевающую плоть и при смерти ее размягчающую.

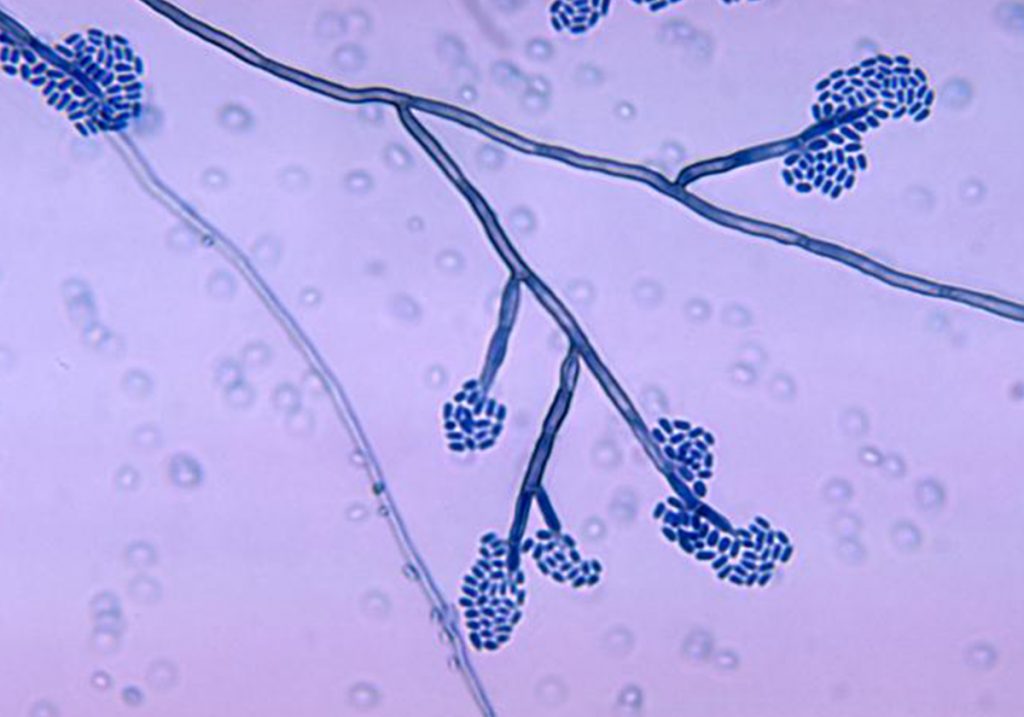

Иными словами, породившая человека и его мысль и до сих пор в изобилии пребывающая в мире, пастозная субстанция от мокроты до миксомицеты (которая может вести себя и как растение и как гриб), с одной стороны, составляет саму сущность жизни, с другой, паразитируют на других телах и становится представителем смерти.

Вирус и паразит как образ жизни

Помимо прочего Вударда интересует интериорность — то есть вложенность во что-то. Например, вложенный в человека вирус или бактерия, обрекающая тело на затяжное умирание.

Первое художественным воплощение интериорности — графический роман Хидаэки Сэны «Паразит Ева». Митохондрии, составляющие часть клеток организма оперной певицы Евы, образует автономную от нее сущность. Дело в том, что ее митохондрии способны воздействовать на митохондрии других организмов, тем самым вызывая мутацию у животных и людей, превращая их разлагающихся монстров.

Кроме того, Вудард подчеркивает обыгрываемую Сэной эндо-симбиотическую теорию, согласно которой предки митохондрий были отдельными вирусными организмами, которые позже инкорпорировались в клетки, из которых мы теперь состоим.

Это осознание становится ужасом перед вирусом как истоком существования, от которого мы и без этой теории брезгливо съеживались.

После Вудард пишет об эпидемической открытости — «обнаженности и вывернутости к кишащей извращенности смерти». Пример рассмотрения философии заражения — survival-horror «Dead Space». На космический корабль проникают паразиты некроморфы, овладевающие мертвыми тканями и на молекулярном уровне деформирующие их.

Паразит с точки зрения человека становится орудием смерти, но с точки зрения самого некроморфа — он, наоборот, прародитель жизни. Именно о «взгляде» самих вирусов пишет Вудард.

В этом смысле эти крошечные создания становятся проявлением силы темного витализма, приходящей из самых недр того, что нами понимается как природа.

Грибы-завоеватели и смирение перед неизбежной смертью

В противовес интериорной жизни вирусов и бактерий, Вудард перемещается к «внешней жизни» грибов, плесени и слизи. Они не только увязывают в себе гниение и распад с производством жизни, но и завоевывают пространство, размножаясь и протягивая свои тела по поверхности Земли.

Тут Вудард с упоением вставляет целые пассажи из рассказов мастеров хоррора о грибно-слизистом покушении на человеческую территорию. Так, в «Северини» Томаса Лиготти повествуется о странном художнике и его последователях, обитающих среди булькающего, гнилостного произрастания.

Они мечтают о возведении храма, где «из стен, мягких от плесени, сочится слизь», а еще о благоухании среди распада тканей всего сущего и уязвимости человека перед «сочащейся жизнью» этих студенистых и полутвердых материй.

Другие цитируемые Вудардом рассказы — «Планета-паразит» и «Лотофаги» фантаста Стенли Вайнбаума — также пропитаны грибовидно-слизевой логикой. В мире Вайнбаума всё кишит миллионами «спор агрессивной венерианской плесени», а главный герой сталкивается с тестотелом — хищным протоплазменным сгустком, поглощающим всё живое.

Биологический пантеон Древних Лавкрафта, к которому Вудард (как и все спекреалисты) небезразличен, также изобилует обмякшими грибами или слизью вроде богов Ньярлатхотепа и Шоггота. При этом удивительно, что Вудард не полез в графический роман Алеша Кота «Зеро», где сюжет одного из выпусков опирается на теорию о том, что человечество произошло от фаллических грибов.

Темный витализм предлагает взглянуть на кишащую и извивающуюся вокруг и внутри нас жизнь и смириться, что однажды наши трупы покроет сеточка из слизи.

Основываясь на классике хоррора, он пытается осмыслить диапазон пространственного и временного простирания слизи, грибов и бактерий, и что будет, когда они получат права триумфатора на этой планете. Но если спросить Вударда, каким же было их господство в прошлом, то ответ будет таким: «в конце концов, слизь — это и доказательство всеобщей связи, и намек на ее разрушение, свидетельство того, что случилось нечто весьма отвратительное, — гадкая штука под названием «жизнь».

Юджин Такер и космический пессимизм

«Мир. Он всё более и более непостижим. Ныне это мир планетарных катастроф, эпидемологических вспышек, тектонических сдвигов, аномальной погоды, залитых нефтью морей и нависшей угрозы вымирания» — начинает Юджин Такер в «Пыли этой планеты».

Капитализм обезбожил природу и «овеществил» ее до статуса мертвой материи, познаваемой и порабощаемой техникой. Над таким миром давно не властвует Бог и «после смерти Бога остается скрытый оккультный мир», «то, что предыдущая эпоха описывала темным языком мистицизма или негативной теологии, современная эпоха мыслит в терминах сверхъестественного ужаса».

По Такеру на смену теологическому мистицизму приходит климатологический, обращенный к разрыву между человеком и миром, в ядре которого бурлит зловещая материя.

Такой мистицизм оборачивается природой ужаса и ужасом природы, который, по мнению Такера существует в точке пересечения таких разнообразных феноменов как демонология, биопанк и биохоррор, блэк-метал и спекулятивный реализм.

Такер видит мир трояким:

- мир-для-нас (его видение человеком или попросту Мир),

- мир-в-себе (Земля),

- мир-без-нас (Планета, очищенный от homo sapiens шар).

Особенно он тяготеет к последнему.

«В пыли этой планеты» осуждает замкнутость в первом мире как последнее убежище от радикального реализма, который видит реальность как она есть, очищенную от наносных человеческих смыслов.

Конструирование такого реализма оказывается доступным только при полном исчезновении человека. Причем Такер пишет, что такое исчезновение становится возможно не только при смерти индивидуума, но при вымирании целого вида.

Можно даже сказать, что в чем-то философия Такера сходна с эстетикой фолк-хоррора, где сам ландшафт не сулит человеку ничего хорошего. Как и Вудард, он манифестирует ничтожность человеческого разума, не способного помыслить материальный хаос природы, который в книге воплощается в образе монстра (или по Такеру — «абберации (или абоминации) природы»).

Погода как Другой

На протяжении первой части трилогии «Ужас философии» Такера особенно интересует размытие границ между естественным и сверхъестественным, порождающее разлад в повседневной жизни и аномальные явления в погоде. Иллюстрацией такого размытия становится манга Ито Дзюндзи «Изумаки» (в русском переводе «Спираль»). В которой не поддающиеся пониманию и противные человеческому сознанию странные события — например, проклятие, закручивающее в спираль растения, водоемы и людей — становятся знаком климатологического апокалипсиса в японском городке Курозу.

Разумеется, Такер не смог пройти мимо фильмов и книг, в которых маргинальные явления природы вроде тумана, мглы и столь любимой Вудардом слизи оборачиваются материальной угрозой для человеческого мира.

Так, Такер анализирует роман Мэтью Фипса Шила «Фиолетовое облако», в котором газ, появившийся на Северном полюсе, убивает всё живое. Или же упоминает знаменитый «Туман» Джона Карпентера, к которому также обращался создатель не/человеческой феноменологии Дилан Тригг, и указывает на свойственную картине «субъективно-объективную инверсию»: природа наделяется субъективностью и «более не зависит от человеческого взгляда».

А еще в заключительной главе «В пыли этой планеты» под названием «Унтерновый шорох черных щупальцеобразных пустот» Такер, как и многие спекреалисты вроде Вударда и Дилана Тригга, преклоняется перед экстремофилами — организмами, способными выживать в местах с экстремальными показателями радиации, температуры или глубины вроде гриба, запертого в саркофаге Чернобыля или бактерий «черных курильщиков», живущих в жерле вулкана.

Читай как философ

Другая его книга, «Звездно-спекулятивный труп» предлагает причудливую и оригинальную технику прочтения неудобоваримых философских трактатов как художественное произведение вроде «Некрономикона» Лавкрафта или любого текста Чайны Мьевиля.

В следующем труде «Щупальца длиннее ночи» Такер призывает к обратному: читать литературу ужасов как философскую диссертацию. В общем, он показывает, что каждый уважающий себя философ новой школы должен породнить жанр хоррора — и предпочтительнее Лавкрафта — с какой-нибудь концепцией.

Вместе с тем, Такер — не только идеолог ужаса философии, но и вдохновитель биопанка. В тексте «Девять диспутаций ужаса» он изучает «корпрореализацию» — «отелеснивание», переход от распыленного состояния реальности вируса к телесному воплощению этой реальности в теле зараженного человека. Там он в большей степени размышляет именно о микроорганизмах, а не об инфицированном теле.

Кроме того, Такер поглощен исследованием заболевания как последствия биологического оружия и искусственным и природным происхождением инфекций, что отсылает к другому его увлечению — постапокалиптическим антиутопиям, био- и эко-хоррору и фильмам и играм вроде «Обитель зла».

Реза Негарестани и джихадистский хоррор

ХХ и ХХІ век — эпоха затворничества и конспирологических заговоров, окольцевавших фигуру Томаса Пинчона и после — Пелевина. Многие считают этих авторов коллективным проектом или вовсе другими известными писателями, скрывающимися под псевдонимом. То же самое — с философом иранского происхождения Резой Негарестани.

Его считали аватаром другого философа, Ника Лэнда, а у персонажа философского романа Негарестани «Циклонопедия» археолога Хамида Парсани даже брал интервью реальный академик (кто притворялся Парсани — неизвестно). Всё это только прибавило зыбкости его персоне.

В чем точно не сомневаются ни последователи спекреализма, ни ценители хоррора, так это в беспрецедентности его текста «Циклонопедия». Большинство читателей на GoodReads или Amazon пишут, что это Лавкрафт, декодированный согласно ориентирам спекулятивной философии.

Представитель новой странной фантастики Джефф Вандермеер назвал Негарестани продолжателем Берроуза и Борхеса.

У философов касательно труда Негарестани рецензии были куда более дремучие. Вот, например:

«Геофизиологическое переосмысление энергетических моделей психологии, гипотетическая философская линия с чудовищными интерполированными особенностями … ослепительная энергетическая модель Фрейда бессознательной и нервной системы».

Или:

«Именно в том, чтобы дать энергетическим моделям психики геофизиологический поворот, „Циклонопедия“ отходит от делезо-гваттарианской геофизиологии и, следовательно, размышляет о другой модели военной машины, земли, капитализма, монотеизма, человека и космоса».

Если проще, то «Циклонопедия» — это способ говорить о философии позднего капитализма на Ближнем Востоке.

Сам автор характеризует свой роман как «декаданс против декалога (десяти заповедей)».

В странном мире Негарестани некий Солнечный капитализм противостоит Земному ядру — демоническим сущностям и носителям эпидемий. Первые — это глобальный капитализм, а вторые — исламские джихадисты.

Солнечный капитализм — неустанно расширяющаяся система, ускоряющая технологические и социальные процессы, которые становятся настолько быстрыми и сложными, что перестают поддаваться человеческому пониманию. Что касается Ближнего востока, то у Негарестани это чувствующее существо, основой которого является гниение.

Еще он формулирует понятие «открытости» — приверженности всепроникающему вторжению, порче, гниению и смерти, которому и поддалась политическая система Востока.

Чтобы немного передохнуть, здесь есть месопотамский некрополь, трупы древних богов, сонм демонов и нефтяные контрабандисты.

Чтобы вновь загрузиться, — концепция «ктулхоидной этики», которая призвана подорвать существующие планетарные политико-экономические и религиозные системы с целью приближения радикального Внешнего (Абсолюта, где нам нет места).

Марк Фишер и киберготика

Не совсем спекулятивный реалист, но культурный теоретик Марк Фишер вслед за Жилем Делезом, Феликсом Гваттари и Вильгельмом Воррингером под готическим понимал «оживление того, что мертво» либо же то, что, будучи неорганическим, становится почти органическим.

Также Фишер обращается к тезису философа Норберта Винера о том, что суть кибернетики лежит в изучении контроля извне над чем-либо (будь то тело или некий феномен).

Фишер переплетает мотив оживленной плоти монстров с контролем сумасшедших изобретателей и некромантов как ключ к современному прочтению капитализма. Так рождается киберготика.

Марк Фишер обращается к канону готического романа. Например, к мертвой сшитой из множества частей туше чудовища Франкенштейна, под чутким присмотром профессора возвращающейся к жизни. Или же к «Голему» Густава Майринка.

А еще исследователь предлагает прочитывать «Капитал» Маркса как готический роман, где рабочий подобен живому мертвецу, а капиталист — вампиру. Здесь Фишер сходится с Такером и Ником Лэндом, для которых капитализм также становится рассадником темной и мертвой материи.

Вместе с тем Фишер, отталкиваясь от замечания философа Донны Харауэй о том, что машина капитализма тревожна оживлена, а мы сами пугающе мертвы, разрабатывает конструкт под названием «готический материализм». Он выражается в том, что достигший своего логического предела капитализм иссушает само естество жизни, переводя его в измерение мертвых, но так что мертвое никогда не мертво до конца, а служит ему сырьем.

Здесь Фишер помимо марксисткой критики обращается еще и хонтологии — термину Жака Деррида, означающему парадоксальное состояние одновременно живого и мертвого призрака (он придумал его во время написания труда о Марксе и капитализме). Говоря о капитализме, нельзя не говорить о хонтологии, ведь суть этой дисциплины не только в изучении репрезентации прошлого в настоящем, но и в ностальгии по утопическому будущему, которое отняло у нас то прошлое, в котором зародился капитализм.

Именно капитализм становится конвейером по порождению полумертвой-полуживой материи, напоминающей неупокоенных готических призраков.

С рождения вовлеченные в капиталистические отношения, по Фишеру, мы уже рождаемся мертвыми. Поддавшись техногенному рывку, по Харауэй, мы всё более походим на ходячих мертвецов.

Производитель и потребитель способствуют разрастанию суммарной массы мертвой плоти. Если слегка перефразировать слоган одного островного клана, то киберготика думает о капитализме так: «то, что мертво, но умереть не может».