Художник, закрывший небо одной фразой: путь Эрика Булатова

9 ноября ушел из жизни Эрик Булатов — знаковый автор для современного российского искусства, основатель направления соц-арт. О значении Булатова и о своем опыте общения с ним рассказывает Лиза Хосуева — PR-менеджер галереи pop/off/art и главный редактор телеграм-канала «Деньги в искусство». Галерея работала с художником с момента основания, здесь же в 2024 году состоялась одна из последних его персональных выставок.

Из сказок — в темноту

Про Эрика Булатова написано множество текстов — признание заслуженно и справедливо сопутствовало мастеру на протяжении долгих лет жизни. Один из лучших студентов-рисовальщиков Института имени Сурикова, последователь Роберта Фалька и Владимира Фаворского, которые расширили его представления о живописи и направили на мысль о том, что картина — это живой организм, молодой Эрик Булатов сумел выйти к пониманию собственной линии довольно рано. Вместе с художниками Ильей Кабаковым и Олегом Васильевым, а также поэтом Всеволодом Некрасовым Булатов стремительно стал классиком неофициальной сцены, сформулировав понятие «московский концептуализм». При всей своей ориентированности на текст искусство Булатова не старалось переубедить или повлиять на зрителя.

В бесконечном ряду подборок, заметок и воспоминаний, опубликованных за прошедшие сутки, чаще всего можно увидеть фразу «Эта потеря воспринимается как личная». В случае с Булатовым это совсем не пафосная, а очень точная и обоснованная формулировка. В 1960-е он работал над иллюстрациями к детским книгам в соавторстве с Олегом Васильевым — для многих советских и российских людей именно эти иллюстрации стали первым опытом контакта с современным искусством. В 2010-е работы Булатова погрузились во тьму. Так художник завершал процесс смены эпох и словно подглядывал в дверной проем за тем, что уже рвалось к нам из нового времени.

Из плаката — в пейзаж

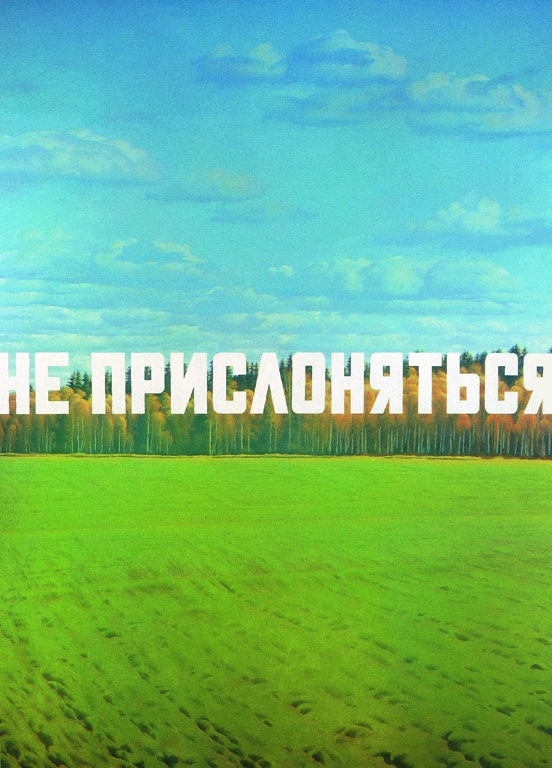

Свои знаменитые картины-конструкции, в которых узнаваемые элементы плаката помещались в природные пейзажи, художник начал создавать в 1970-х. С тех пор одним из ключевых слов в понимании практики Эрика Булатова стало «пространство». Его метод во многом строился на исследовании отношений пространства искусства и социального. Так мастер показывал, что «социальное пространство, каким бы значительным и агрессивным оно ни выглядело, на самом деле не безгранично». Возможно, именно из-за глубокого понимания этой проблематики его работы часто использовались в качестве обложек для различных изданий. Об этом феномене тиражируемости собственного искусства Булатов был прекрасно осведомлен. Вот что он писал в статье для каталога выставки 2006 года в Третьяковке: «Конечно, мои картины похожи на масс-медиальные прототипы. Они прикидываются полухудожественной анонимной продукцией, но всегда оказываются картинами в самом классическом смысле этого слова».

Картинами они оставались на обложке Vogue 2020 года, где Булатов, по словам бывшего главного редактора журнала Марии Федоровой, запечатлел «надежду, витающую в облаках», ставшую для нас универсальным символом. И на обложке выпуска «РБК Стиль» 2024 года, посвященного Москве и москвичам, — с графическими работами «Московское окно» и «Вопрос-восклицание. Черное на красном», благодаря которым читатель видел город и слышал его. Наверняка то же случится и с ожидаемой всеми обложкой журнала «Третьяковская галерея», над которой мастер работал последние месяцы.

Кажется, что мы считываем его искусство интуитивно, цепляясь за собственные ассоциативные ряды вслед за уплывающими в небо словами — то ли лозунгами, то ли заголовками, то ли просто мыслями вслух. Даже мифотворчество вокруг Булатова кажется почти невозможным: о какой загадке может идти речь, когда работы настолько тиражируемы, а фигура настолько узнаваема и велика. Сейчас становится очевидным, что то самое «пространство», которое проблематизировал в своем искусстве художник, немыслимо без него — он стал героем не просто отдельных направлений в искусстве, но эпохи.

Из Москвы — в Париж

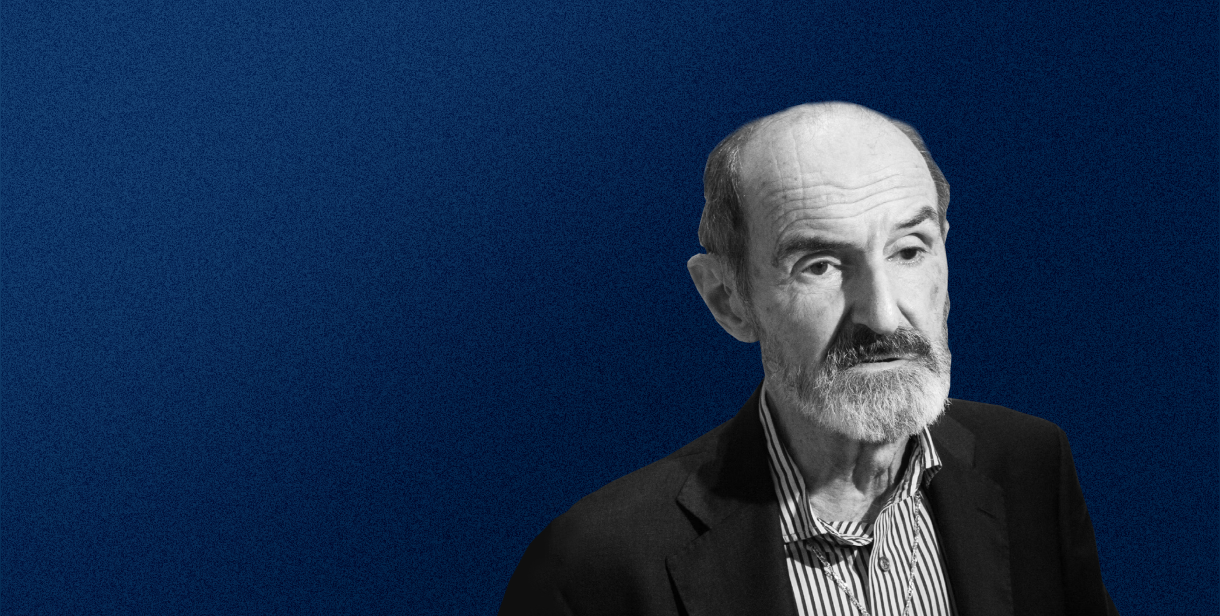

Я говорила с Эриком Владимировичем три раза — это было три небольших интервью о его практике, парижском быте, наблюдениях сегодняшнего дня и воспоминаниях из прошлого. Первое случилось год назад, последнее — в августе. Свою статью для каталога к выставке Булатова в 2006 году в Третьяковке Бертран Лоркен начинал так: «Обычно, когда гости приходят к Эрику Булатову в его парижскую квартиру, часть которой служит мастерской, дверь открывает его жена Наташа». Так же начинался и каждый телефонный звонок: пока Наталья поднималась на второй этаж, чтобы передать трубку, мы успевали обсудить дела, здоровье и ближайшие планы. Когда я слышала голос Булатова, то не сразу осознавала, что говорю с ним: в галерее pop/off/art находишься в ежедневном взаимодействии с его работами, с текстами о нем, поэтому резкое переключение с исследовательского контакта на личный каждый раз немного сбивало с толку. Сбивало и то, как Булатов формулировал свои мысли, рассказывая даже о самых простых вещах — каждый раз со своей особенной перспективы. Эту манеру можно уловить и в его интервью.

В нашем последнем разговоре мы много говорили о Париже.

Эрик Владимирович рассказывал о том, как ему важно ощущение принятия этим городом: «Я никогда не чувствовал себя здесь посторонним. Мы приехали сюда из Нью-Йорка, где я ощущал себя инородным, хотя и был там востребован: мои работы выставлялись, была активная деятельность. Все было хорошо, но я был чужим. Дело было даже не в атмосфере, а в собственном осознании. Во Францию всегда стремились и стремятся разные художники со всего мира. Тот, кто тут оказывается, имеет возможность ощутить себя "одним из". Это профессиональное объединение представляется мне неким братством, которое мне очень дорого». Булатов всегда мыслил себя участником процесса, некого контекстуального поля, но сейчас особенно важно позиционировать его как автора, который это пространство формировал и разграничивал.

Булатов и сейчас остается в Париже, которым восхищался, который считал и самым красивым, и самым живым. Но так много «его» остается в Москве: Чистопрудный бульвар, из окон которого проглядываются виды с его полотен, Лялин переулок — тихий островок-крепость у края Садового кольца, Третьяковка в Лаврушинском и отзвуки его голоса в зале с Ивановым, наша галерея на «Винзаводе», где ближайшую неделю можно почтить память мастера и поделиться своей историей, связанной с ним. Потому что она есть у каждого.