Поэтический авангард и мусор мистического Нью-Йорка, или Как подружиться с панк-миром Генриха Худякова

Генрих Худяков умер в январе 2019 года, а до этого 60 лет без перерыва работал над изобретениями новых форм существования поэзии и визуальных искусств. Сегодня мы можем познакомиться с некоторыми из его опытов.

1

В Московском музее современного искусства под кураторством Виталия Пацюкова и при содействии фонда Марины Длуги и Романа Табакмана Emerging Arts Foundation открылась выставка художника и поэта Генриха Худякова (1930–2019). О нем очень многие узнали — точнее, вспомнили — только в январе этого года, когда Худякова не стало, хотя недостатка в информации о художнике не было: выходили научные и публицистические статьи, довольно информативна и его страница на сайте «Самиздат века». Худяков — достаточно сложный для экспозиции и требовательный к кураторам художник. Именно поэтому его персональные выставки можно перечислить по пальцам одной руки: в 1982 году его выставку в Сохо делала Маргарита Тупицына, в том же году его работы представлял известный куратор Нортон Додж, в 1996 году персональную выставку Худякова организовал в своей галерее в Хадсоне Роман Табакман.

Почти 70-летняя творческая карьера Генриха Худякова меньше всего располагает к стенаниям по поводу непризнанности, забвения и так далее. Худяков еще в юности понял, чем хочет заниматься, ради расширения творческого и жизненного диапазона уехал в другую страну и был готов терпеть любые лишения на пути полного осуществления своих многочисленных замыслов (например, выставлял на свои работы космические цены, распугивая ориентированных на скорую прибыль арт-дельцов).

Как и в советском неподцензурном сообществе, в американской художественной среде Худяков держался наособицу, продолжая другими средствами разрабатывать круг проблем, которыми, прямо скажем, был одержим.

Эта одержимость бесконечно отдаляла его как от звериной серьезности подпольного советского модернизма, так и от ироничной дистанции концептуального искусства, к которому Худяков относился более чем прохладно. Скорее, его коллегами по искусству были Ив Кляйн, Йозеф Бойс, Марсель Бротарс, которые почувствовали «конец искусства» на собственной шкуре и первыми занесли ногу над пропастью, отделявшей модернистское искусство от новых форм художественного опыта. Или, уже на следующем этапе, Майк Келли и Пол Маккарти, для которых искусство было способом справиться с кошмаром, в который поместили себя люди ХХ века, жители постиндустриального мира. Впрочем, среди любимых авторов Худяков чаще называл Бориса Пастернака, Марину Цветаеву и Эмили Дикинсон.

Генрих Худяков родился в 1930 году. В 1954-м он окончил переводческий факультет Ленинградского государственного университета и переехал в Москву, где устроился в один из НИИ. Здесь он какое-то время проработал переводчиком с английского и чешского языков (кажется, это было единственное в его жизни официальное место работы). В начале 1960-х он начинает активно создавать поэтические тексты, особое внимание уделяя расположению текста на странице. В 1968 году тексты складываются в книгу, названную по авангардной традиции смещения привычных смыслов «Кацавейки».

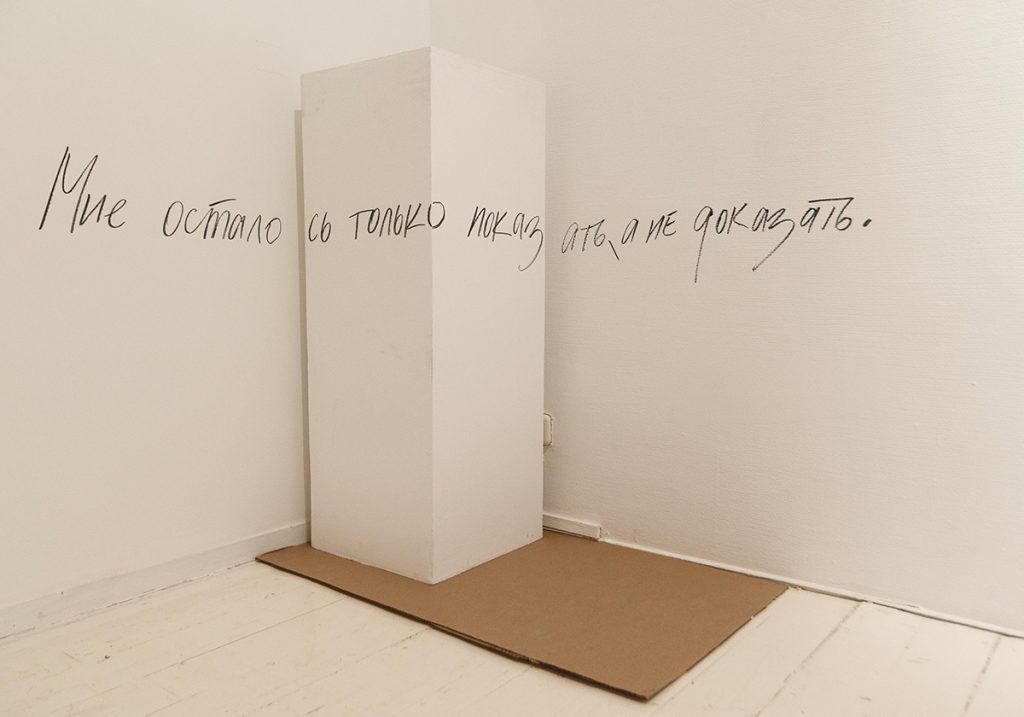

Поэтические тексты занимают первый зал выставки Худякова, в котором они наконец-то представлены так, как этого хотел сам художник: развешанные на прищепах, словно фотографии в мастерской, испещренные текстом листы.

Некоторые произведения написаны чернилами от руки, некоторые напечатаны на машинке, причем в тот период (конец 1950-х — начало 1960-х годов) у Худякова еще не было личной печатной машинки и быстро печатать на ней он не умел.

Поэтому, по словам Риммы Герловиной, свой «нео-морфологический текст Генриху пришлось выстукивать на пишущей машинке буквально одним пальцем, на что ушло 6 месяцев кропотливого труда на глазах загипнотизированных его невиданной наглостью сотрудников».

На данный момент его ранние поэтические тексты должным образом не опубликованы и тем более не получили серьезной исследовательской оценки. Между тем эстетический разброс его стихотворений 1960–1970-х годов поражает воображение. Мало того, что они находятся на острие поисков мировой поставангардной поэзии (среди близких ему авторов Генрих Сапгир, Всеволод Некрасов, Михаил Соковнин, Михаил Еремин, отчасти Павел Улитин и Елизавета Мнацаканова — и это только советские неподцензурные авторы), они представляют пути развития, ставшие возможными в литературе 1990–2010-е годы.

Здесь можно найти и тонкие верлибры, развивающие мандельштамовскую цитату, и стихи на английском языке, что было довольно непривычно для неподцензурных авторов, и примеры звуковой поэзии, и эксперименты со шрифтами и языками, и поэтизацию математических формул, и парадоксальную фрагментарную малую прозу, которая достигнет своего расцвета только в 2000-е, и, наконец, отчетливо экспрессионистские вещи.

Кроме того, в его творчестве есть нежно-брутальные пастиши пастернаковских стихов, которые Худяков продолжал сочинять до глубокой старости. Вот характерный пример, опубликованный в журнале «Новая кожа» в 2005 году:

Февраль чернилами заляпать

Тащится черновик навзрыд

Пока ручьев весёлых слякоть

Корыт вдоль улиц не струитЗа злой «пролёткой» «за шесть гривен»

Под благовест промеж колёс

Туда где световой их ливень

Родоночальником сих грёзГде как обугленные души

Со звонниц сонмища ворон

Вас оглоушат и обрушат

Сугроб как гроб в день похоронПод ним проталин плеши млеют

Как если б приняли на грудь

Дремотно день деньской мелеет

Звёзд в небе высыпала ртуть.

Здесь великий первоисточник, в каком-то смысле открывающий поэзию русского модернизма для самых маленьких, проведен через бешеный темперамент поэта, ушибленного нью-йоркскими ритмами, гитарными риффами, хип-хопом и бог знает чем еще — Худяков был неразговорчив и не особенно распространялся о том, что влияло на него.

2

Хорошо знавший Генриха Худякова в 1970-е годы критик и куратор Виктор Агамов-Тупицын пишет, что «за два года до эмиграции я [то есть Худяков. — Прим. авт.] почувствовал себя выдохшимся. Случайности обходили стороной. Случайность — спичка, брошенная на творческий темперамент, как на стог сена, а мое сено было к тому времени скормлено».

По словам коллекционера Романа Табакмана, в США Генрих Худяков стал в первую очередь художником, мастером визуального искусства, перестав быть поэтом. Так утверждал и сам Худяков, но в этом была доля лукавства. Возможно, он понимал, что достиг в поэзии определенного максимума, выше которого не прыгнешь, а может быть, и наоборот, разочаровался в поэзии как средстве эстетического выражения. В этом он, кстати, вновь оказывается близок Марселю Бротарсу. Но в жизни Генриха Худякова был еще Нью-Йорк, неповторимый Нью-Йорк 1970-х, от которого у русско-советского неподцензурного поэта, фигурально выражаясь, снесло крышу.

Худяков перестал обращаться к сочинению поэтических текстов, сделал поэтическим свое повседневное существование.

В 1974 году исполнилась главная мечта Германа Худякова: он оказался в Соединенных Штатах Америки. В отличие от многих своих сограждан, Худяков знал, куда и зачем ехал: он не собирался вливаться в ряды VIP, символически важных персон, как Иосиф Бродский, но и трудности получателя пособия по безработице, которые опоэтизировал Эдуард Лимонов, его не пугали. Собственно, Лимонов написал американский портрет Худякова, назвав его в своем рассказе The King of Fools Вильямом Казаковым. Перед нами предстает нелюдимый, одинокий и несколько отчужденный от своих соседей человек. Но весь неблагополучный социальной контекст, который, судя по всему, долго сопутствовал жизни Худякова, отступает в рассказе Лимонова, когда-то умевшего поймать центральную суть человеческого характера своих персонажей.

Худяков (он же Казаков) оказывается индийским богом, живущим «в напряженном мире, пронизанном пересекающимися и взаимовраждебными силовыми линиями и полями. Камень мостовой влияет на подошву мистера Казакова, запыленное дерево в Централ-Парке источает едкие слабо-зеленые биоволны и может дурно повлиять на голову мистера Казакова, если мистер задержится под его листвой».

Но не только связь Всего со Всем обнаруживает в Нью-Йорке Худяков. Ошарашенный, как Шарль Бодлер Парижем XIX века, он стремится увидеть город во всей его целостности, стремясь не упустить ни одной детали. Несколько лет он не знает, в какую сторону ему двигаться, как и с какими материалами работать. Только через два года появляются его первые коллажи, при составлении которых вспоминается ранняя неоэкспрессионистская поэзия Худякова. Перед нами невероятно интенсивное переживание пространства Манхэттена и других знаковых американских мест силы, увиденных существом, обладающим невероятно острым зрением птицы и техническими характеристиками дельтаплана.

«Существо» здесь не намек на расчеловечивание, которого бы Худяков не потерпел: прирожденный мистик, он знал цену и себе, принимающему потусторонний сигнал, который порождает искусство.

Композиция худяковских коллажей продиктована своего рода «неуступчивостью» материала, который не желает поддаваться художнику, сопротивляется гармонизации замысла. За 10–15 лет до этого так же не шли на компромисс с Худяковым-поэтом слова, не желавшие разделяться на равные слоги, но разбиваемые на какие-то неделимые сегменты вроде «СМ/ЕНИ/ТЕ// ВО/ЗД/УХ!..».

При этом все визуальные коллажи Худякова, над которыми он работал десятилетиями, доводя кураторов и коллекционеров до исступления, выполнены из материала, найденного на ближайшей помойке.

Это было не только концептуальным жестом: мусор в его руках приобретал сакральное значение, а сам он производил с пространством только ему понятные мистические операции.

Внимательный читатель Сведенборга, повседневный мистик Худяков никогда бы не согласился с концептуалистской трактовкой мусора, предложенной Ильей Кабаковым и его последователями.

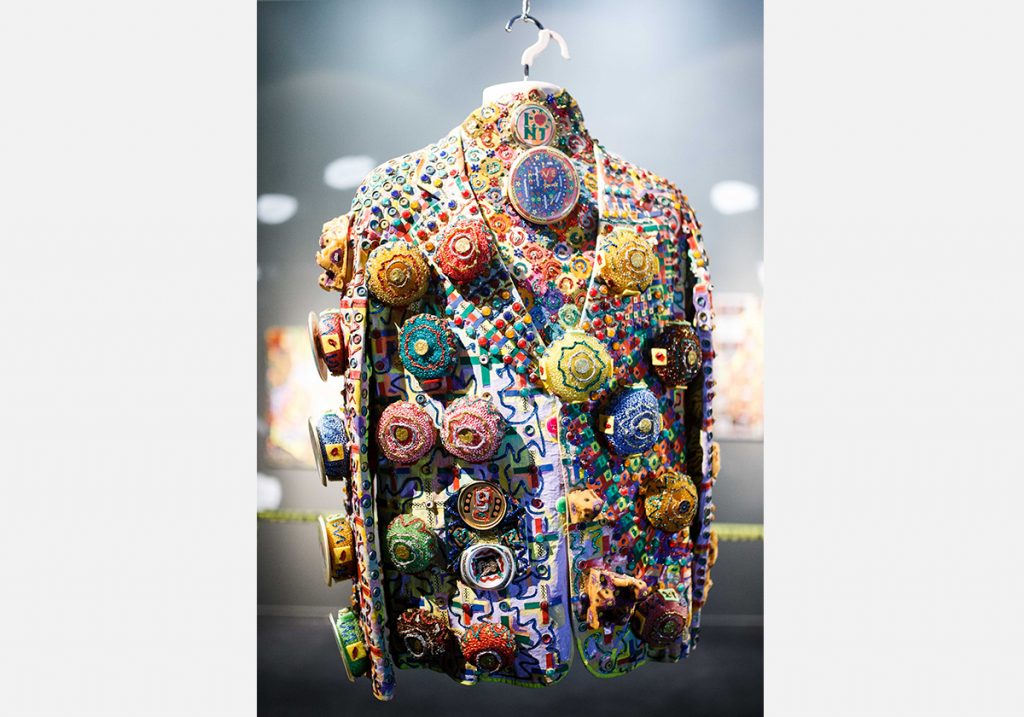

Отдельно стоит сказать о пиджаках, которые для многих зрителей стали чуть ли не центром всей экспозиции. Как и положено джентльмену от метафизики, Худяков почти всегда ходил в костюме и галстуке. Именно эти предметы туалета, по сути, репрезентанты человека, он решил сделать частями своего первого проекта, который мог бы заинтересовать американских галеристов в 1970-е годы и безмерно обогатить своего создателя. Галеристы не заинтересовались, художник не обогатился, но продолжил делать свои бесконечные пиджаки, подбирая к ним всё более и более яркие и необычные цвета.

Но за эксцентричным исполнением виделось нечто более глубокое.

Худяков стремился найти всё более древние обоснования человечности, то есть того, что делает нас человеком и в то же время позволяет увидеть в нас другого.

Первую попытку на этом поприще он предпринял в написанной незадолго до эмиграции драматической поэме о Гамлете. У англофила Худякова он представал Хамлетом, в котором анаграмматически обнаруживался и Телемах. Так же, как и его вымышленный Гамлет, сам художник нашел себе собрата и альтер эго — им стал разодетый в пиджаки манекен по имени Эль Галахад (так звали одного из самых достойных рыцарей Круглого стола). Он не отступал от художника ни на шаг, сохраняя его душу и защищая от духов арт-чистогана. После смерти хозяина Галахад постепенно превращается в среднестатистический экспонат выставки, но знавшие Худякова помнят, что он в себе таит.

Очевидно, что Генрих Худяков — значимое явление в советской неподцензурной литературе. (Пере)открытие его «кацавеек» сродни публикации таких авторов, как Евгений Харитонов и Владимир Казаков. И это при том, что они работали уже совершенно осознанно, а у Худякова, писавшего в 1950-е годы, гораздо больше отвязности, чуть ли не панковской, от неожиданного обретения языка. Но особенно важен вклад Худякова в современное искусство, в ту его область, к которой сегодня прикован интерес исследователей, галеристов и художников, стремящихся выйти из тупика концептуальной инерции.