«Самые соблазнительные женские ягодицы в Эрмитаже»: чем западная культура обязана фантазийному Востоку

Романтическая эпоха подарила европейцам ориентализм — мечту о фантастическом Востоке, полном приключений и экзотических удовольствий. Увлеченные ориенталистскими фантазиями, европейские художники и писатели совершали паломничества в Египет, Сирию, Турцию, Ливан, Алжир, Марокко. И хотя действительность редко соответствовала их мечтам, реальный Восток в итоге повлиял на западное искусство не меньше, чем Восток воображаемый. Впрочем, мечтать о Востоке от этого не перестали, и ориентализм до сих пор продолжает влиять на культуру. О том, зачем художники писали обнаженных одалисок в гареме и почему вампиры из фильма Джима Джармуша путешествуют по древнему Танжеру, рассказывает искусствовед и автор телеграм-канала «бесполезный гуманитарий» Анастасия Семенович.

Как культурное явление ориентализм во многом — продукт романтизма. Романтическая мятущаяся душа, полная страстей, отторгала утвержденное европейским просвещением главенство разума и искала иного. Так ориентальный Восток стал конструктом, манящей фантазией. Сперва он выступал как фон для внутренних переживаний героя: эдакая экзотическая декорация, рядом с которой рефлексирует богатый европеец. К пониманию реальной фактуры стран Востока это не приближало. Сегодня такой подход вызывает брезгливость, но уже в XIX веке благодаря ориентальной моде стали появляться не только произведения искусства, но и пробудился интерес к реальному, не выдуманному Востоку. Конечно, были в ту пору и путешественники-исследователи, которые описывали флору и фауну, но моду на «волшебный Восток» ввели все-таки романтики.

Свое «Путешествие на Восток» написал Альфонс Мари Луи де Прат де Ламартин (1790–1869), поэт-романтик и государственный деятель, сторонник республики. Он был очень впечатлен Ливаном. Ездили на Восток и писали о нем Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848), Теофиль Готье (1811–1872), Эжен Фромантен (1820–1876) и многие другие. Предлагаем остановиться на «Путешествии на Восток» Жерара де Нерваля (1808–1855). В его книге немного (по меркам романтизма) эмоций и страстей, зато описана разница между ожиданиями и реальностью — между придуманным Востоком и реальным Каиром и Константинополем. А еще Нерваль хорошо подмечает детали, и у него есть чувство юмора. За счет этих качеств его книгу читать легче, чем совсем уж романтические вещи.

К тому же Нерваль не был богатым человеком, поэтому в его заметках нет описаний недоступной роскоши, наоборот, скорее он располагает к себе стремлением сэкономить (и порой попадает из-за этого в комичные ситуации, чего уж).

Начинается путешествие Нерваля в Каире, который разочаровывает его тем, что оказывается не похож на город из сказок.

«Вечером по приезде я почувствовал страшное разочарование и впал в уныние. — Писал Нерваль. — За несколько часов прогулки верхом на осле в сопровождении драгомана (посредника, переводчика. — Прим. авт.) я сумел убедить себя, что мне предстоит провести здесь скучнейшие полгода в моей жизни. <...> Неужели это город „Тысячи и одной ночи“, столица халифов и суданов? — вопрошал я себя... И я углубился в переплетение узких, грязных улочек, пробираясь сквозь толпу в лохмотьях, своры собак, минуя верблюдов и ослов; был предвечерний час, здесь темнеет очень быстро из-за тусклого от пыли неба и высоких домов. Чего можно ждать от этого мрачного лабиринта, не уступающего, наверное, по величине Парижу и Риму? От этих бесчисленных дворцов и мечетей? Без сомнения, когда-то всё это выглядело ослепительным и прекрасным, но с той поры здесь уже сменилось тридцать поколений; повсюду крошится камень и гниет дерево».

Нерваля, как многих и сегодня, интересовали гаремы. В Каире в обществе французского консула он общался с местным арабским шейхом и выяснял, насколько соответствуют реальности его фантазии о гаремах. Мы помним картины французских художников с голыми женщинами, нежащимися среди причудливых тканей — наверное, об этом фантазировал и Нерваль. На деле же оказалось, что жены и одалиски спят одетыми и отдельно от мужчин. Нерваля это удивило, он уточнил у шейха про одежду и услышал следующее:

«Непременно. Но в самой простой одежде: в шароварах, блузке, платье. По закону как мужчинам, так и женщинам запрещено обнажаться друг перед другом. Исключение делается для лица. Привилегия мужа заключается в том, что он может видеть лица своих жен. Если же любопытство увлечет его дальше, да будут прокляты его глаза! Именно так, слово в слово!»

Насколько строго соблюдались нормы, описанные шейхом, оставим на его совести, однако тут можно вспомнить полуголую диснеевскую принцессу Жасмин — без претензий по поводу «недостоверности», но как иллюстрацию продолжения европейской ориентальной традиции.

Затем автор предположил, что муж спит в своей комнате с «двумя или тремя женщинами». На что шейх возмутился:

«Так могут поступать лишь шакалы! О Аллах! Разве найдется хотя бы одна женщина, даже не мусульманка, которая согласилась бы разделить с другой постель своего мужа? Неужели так заведено в Европе?»

Шейх предположил, что если бы мужчина так себя вел, жены развелись бы с ним, а рабыни ушли бы из дома. Нерваль пояснил, что в Европе именно так представляют мусульман.

«Для нас жизнь турок — воплощение власти и наслаждений».

Затем Нерваль переосмысляет свои представления и прощается с ориентальными мечтами:

«Наслаждения гаремной жизни, всевластие мужа и господина, прелестные жены, которые сообща стараются доставить удовольствие одному-единственному мужчине — всё это, увы, очередная иллюзия, с которой приходится расстаться. Религия и мораль полностью разрушают этот идеал, столь соблазнительный для европейца».

Упоминает Нерваль и соотечественников, которые «ради удовольствий» принимали ислам, но позже возвращались или в католическую церковь, или к привычной моногамии.

В поездке разрушились многие стереотипы Нерваля. Он увидел турецкого султана — меланхоличного человека с узким бледным лицом и «доброжелательными глазами в обрамлении густых ресниц» и выяснил, что его власть ограничена больше, чем у европейских монархов. В Египте Нерваля, христианина, поразила простота, с которой можно заключить брак и развестись. А в Константинополе его поразил космополитизм: в черте турецкого города стояли греческие церкви, рядом жили турки, армяне, греки, евреи. Читая Нерваля сейчас, понимаешь, что стереотипы про Восток почти за двести лет практически не изменились, хотя путешествовать стало гораздо проще (во всяком случае, в Турцию).

Если говорить не только о журналистских, но и поэтических опытах, то в России «восточный» жанр наглядно представлен в творчестве Михаила Лермонтова (1814–1841). Пламенный романтик, он часто использовал «восточные» образы. Подзаголовок его «Демона» — «Восточная повесть», а самые яркие метафоры так и пышут экзотикой:

Гарема брызжущий фонтан

Ни разу жаркою порою

Своей жемчужною росою

Не омывал подобный стан.

Для русских поэтов и писателей роль экзотического Востока играл Кавказ. Причем Кавказская губерния была частью Российской империи, но в стихотворении «Я не унижусь пред тобою...» лирический герой Лермонтова обещает визави удалиться «к чужим горам, под небо юга». Возможно, это интуитивная романтическая экзотизация своей же страны, жажда иного («чужого»). Сейчас Лермонтову, пожалуй, можно поставить в укор колониальное мышление, но с романтической точки зрения всё выглядит несколько иначе. Байроновский Чайльд-Гарольд путешествовал и рефлексировал — сегодня сказали бы, что он вышел из зоны комфорта, но тогда герою дома комфортно не было. Наоборот, он заявлял, что дом постыл и кажется «могилой» (то ли дело красоты Средиземноморья).

Романтический герой постигал себя, уезжая подальше от дома, и загадочный Восток в этой перспективе был противовесом рассудочному, лишенному страстей Западу. В искусстве это выражалось в противостоянии романтизма классицизму в частности и культуре Просвещения в целом.

Но если мода на романтизм в определенный момент прошла, то интерес к «другому» трансформировался и подарил нам много первоклассных картин и текстов. Гюстав Флобер (1821–1880) называл стихи романтиков (он имел в виду Ламартина) «чахоточной лирикой», однако путешествовал по тем же местам, что и «чахоточные» авторы. Его роман «Саламбо», действие которого происходит в Карфагене, полон экзотических деталей и вполне вписывается в «восточную» традицию.

«Пирамиды плодов валились на медовые пироги. Было, конечно, и жаркое из маленьких собачек с толстыми животами и розовой шерстью, которых откармливали выжимками из маслин, — карфагенское блюдо, вызывавшее отвращение у других народов. Неожиданность новых яств возбуждала жадность пирующих. Галлы с длинными волосами, собранными на макушке кверху, вырывали друг у друга из рук арбузы и лимоны и съедали их с коркой. Негры, никогда не видавшие лангуст, раздирали себе лица об их красные колючки. <...> Продолговатые отсветы пламени дрожали на медных панцирях. Блюда с инкрустацией из драгоценных камней искрились разноцветными огнями. Чаши с краями из выпуклых зеркал умножали увеличенные образы предметов. Толпясь вокруг, солдаты изумленно в них гляделись и гримасничали, чтобы посмеяться. Они бросали друг в друга через столы табуреты из слоновой кости и золотые лопатки».

В этом отрывке есть и экзотика, и роскошь и «восточный» антураж, при этом он написан с чисто флоберовским реализмом-натурализмом. Тяга к «исторической» реальности и «Востоку», может, и досталась Флоберу по наследству от романтиков, но он переработал эти мотивы по-своему.

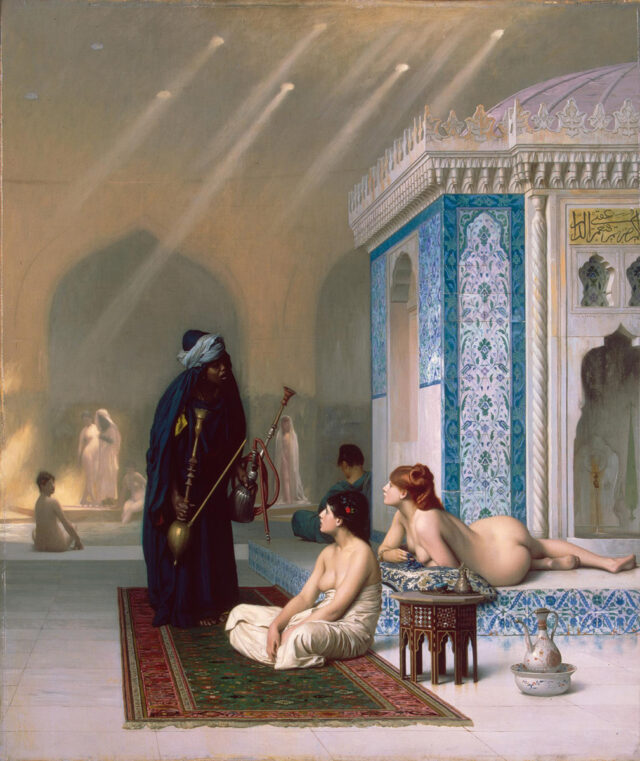

В живописи ориентализм был условностью, которая позволяла показывать то, что без нее считалось неприличным. Например, художники писали голых женщин в экзотических декорациях и называли их одалисками.

В западной трактовке это слово означало наложницу, то есть показывать ее голой в серале было логично. Но это была не конкретная голая женщина, а фантазийная, из ориентальных мечтаний — к такому мораль XIX века относилась нормально.

Как и в литературе, в живописи Восток изображали по-разному. Певцом ориентального жанра стал академист Жан-Леон Жером (1824–1904): он писал прекрасных рабынь и наложниц на невольничьих рынках и в гареме. Сочная по цветам, лоснящаяся, его живопись иллюстрирует именно фантазии о Востоке.

В 2011 году Кира Долинина по случаю выставки Жерома в Эрмитаже писала о «Бассейне в гареме» (картину в 2001 году украли из Эрмитажа, а нашли лишь спустя пять лет в Москве, после чего долго реставрировали):

«На этом полотне едва ли не самые соблазнительные женские ягодицы во всем Эрмитаже, воров можно понять».

Жерома считают косным салонным художником — действительно, он пишет Восток из европейских фантазий. Но мы не собираемся очередной раз его ругать, сегодня это уже бессмысленно. Он важен как часть «ориентального» ландшафта, моды, вышедшей далеко за пределы романтизма.

Иначе работает с «восточным» романтик Эжен Делакруа (1798–1863). Он, как и многие писатели и художники своего времени, ездил на Восток и оставил об этом записи. В «Дневнике» за 1832 год он пишет о Марокко. В отличие от записок Нерваля главное место у Делакруа занимают визуальные впечатления. Он делал записи, словно пытаясь как можно скорее зафиксировать то, что увидел глазами. Наверное, если бы в XIX веке были смартфоны, он бы просто сделал тысячи снимков.

«Чудный вид со спуска, вдоль насыпи. Вдали море. Огромные кактусы и алоэ. Изгородь из тростника; пятна коричневой травы на желтом песке. На обратном пути контраст между желтыми, сухими тростниками и зеленью всего остального. Более близкие горы зелено-коричневого цвета, испещренные почти черными карликовыми кустами. Хижины. <...> Рисовал еврейку Дитицию в костюме алжирских женщин. Затем был в саду датского консульства. Очаровательная дорога. Могилы среди алоэ и египетских ирисов. <...> Выходя, — черные и желтые апельсинные деревья в отверстия двери маленького двора. Уходя, — маленький белый домик в тени, среди темной апельсинной рощи».

Даже когда Делакруа встречается с очевидной экзотической фактурой — «различными племенами» — его интересует именно живописная составляющая. Свет, природа Марокко и цвета сильно впечатлили художника. Это вовсе не про женские ягодицы в гареме, а про работу в новых условиях и про чисто художнические открытия. Сегодня его графика на «восточную» тему смотрится актуальнее, чем его живопись. В живописных работах («Еврейская свадьба в Марокко» (1839), «Фантазия, или военные упражнения марокканцев» (1847)) у Делакруа перегружена композиция и очевиден романтический пафос.

Парадоксальным образом эти картины лишены той ясности, которая радует в дневниковых записях художника.

То, что сегодня смущает в ориентальной живописи, в том числе у Делакруа, метко описал искусствовед Лионелло Вентури в книге «Художники нового времени». Вентури пишет о том, как на Делакруа повлияло путешествие в Марокко:

«Перед ним открылся новый мир. „У этих людей нет ничего, кроме покрывала... а вид у них столь же довольный, как у Цицерона, довольного своим курульным креслом... Античность не знала ничего более прекрасного... Вот они, настоящие греки и римляне. Я очень смеялся над греками Давида“. Знакомство с Марокко совершенно изменило весь стиль творчества Делакруа. Выражение энергии и человеческого достоинства на лицах арабов помогло художнику разработать более глубокую трактовку темы. Гениальной была мысль перенести античный идеал в повседневную действительность, даже если действительность была экзотической. Однако в этом открытии таилась опасность слишком большого совпадения живописи с „живописностью“. И действительно, Делакруа временами недостаточно претворял природу в единый живописный стиль. Даже в тех случаях, когда он писал классические сюжеты, то классическое достоинство, которое он увидел в Марокко, выражалось у него обилием живописных деталей, ненужных, а потому и вредных».

Можно сказать, каждый видит то, что хочет увидеть: романтик Делакруа, учившийся у академического мастера, искал идеал, каким для академической системы была Античность, и нашел его в Марокко. Но это лишь самый верхний слой: одного взгляда на «восточные» работы Делакруа и Жерома достаточно, чтобы понять, насколько глубже первый работал с темой. Тут можно вспомнить работы (в том числе тексты) Эжена Фромантена, который осенью 1852 года в своей книге «Один год в Сахеле» так писал про Алжир:

«Я хочу почувствовать себя дома на этой чужой земле, где до сих пор был лишь путником, который останавливался на постоялых дворах, в караван-сарая или в палатке, постоянно менял пристанище или бивуак; я приходил и уходил, позволяя себе лишь мимолетную передышку, словно вечный странник. На сей раз я хочу здесь обжиться».

Как видно, на намерения художника уже серьезнее и конкретнее, чем сбежать от романтической тоски «к чужим горам, под небо юга».

Чтобы закончить разговор про Северную Африку, вспомним работы Анри Матисса (1869–1954) — то, как он пишет свет и цвет, очень похоже на описания в дневнике Эжена Делакруа.

В фильме Джима Джармуша «Выживут только любовники» (2013) вампиры Адам и Ева, гуляя по марокканскому Танжеру, несомненно, следуют романтическо-ориентальному канону. При этом Адам романтик в буквальном смысле — он родом из эпохи романтизма. А кадры с Тильдой Суинтон, разговаривающей с Томом Хиддлстоном в «восточных» декорациях, напоминает живопись ориенталистов.

Продолжая разговор об экзотике, проложившей путь к открытию и принятию чего-то нового, можно вспомнить фурор, который произвел павильон Японии на Всемирной выставке в Париже в 1867 году. Европейские женщины надевали кимоно, художники увлеклись японской культурой. Историк искусства Филипп Даверио в книге «Искусство. История. Жизнь. Калейдоскоп событий» пишет об этом так:

«Знакомство с японской культурой вдохновит художников, которые выйдут за пределы разработанной и преобразованной материи, техники покрытия картин лаком и кьяроскуро и откроют для себя очарование плоскостной живописи. Европейская визуальная доктрина в своей попытке представить мир в той степени подражания, которую оценил бы Аристотель, прошла длинный путь, начиная с византийской живописи и заканчивая тысячами ухищрений перспективы. Отныне с этим будет покончено».

Япония стала не просто модной темой — методы японского искусства проникли в искусство европейское, достаточно взглянуть на работы Винсента Ван Гога. Это уже не ориентализм, а синтез — занятно, что Даверио описывает японское влияние как нечто, что вот-вот сокрушит европейскую традицию. Возможно, изнутри это так и ощущалось, но на деле реальный, невыдуманный Восток дал европейскому модернизму очень, очень много.

Так можно сказать и про Поля Гогена (1848–1903) и его работу на Таити. Фабульно отъезд Гогена на далекий остров похож на романтическое бегство, но в его живописи нет места праздному любопытству и фантазиям, вместо них — работа с новым контекстом и поиск иного живописного языка.

Таким образом романтическая тяга к «волшебному Востоку» дала неожиданные всходы: увлекаясь японской гравюрой, африканскими масками, художники перерабатывали творческий метод и двигали искусство вперед. А началось всё с полотен с фантазийными гаремами. Не так уж плохо.

Жанр «путешествия на Восток» неожиданно расцвел в СССР: главная редакция восточной литературы издательства «Наука» публиковала очерки советских востоковедов и журналистов-международников об арабском Ближнем Востоке и Турции. Там же вышла книга Жерара де Нерваля и много других изданий по теме. Отметим «Мост через Босфор» журналиста Алексея Васильева, который несколько лет работал корреспондентом «Правды» в Турции: больше десяти лет назад автор этого текста нашла издание книги Васильева в букинистическом магазине, полюбила и дала почитать друзьям. И книга так им понравилось, что они предложили всем вместе съездить в Стамбул.

Сегодня само обобщение «Восточный» (Oriental) уже не считается корректным. В Москве есть Музей Востока, и эта формулировка никого не смущает, возможно, потому, что в русском языке Восток и восток — это не Orient и East. Книги Ламартина и Нерваля называются Voyage en Orient, «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи — это Murder on the Orient Express. В русском языке «восток» один. И в первую очередь это слово означает сторону света, а всё остальное, в том числе романтические фантазии, можно подразумевать лишь в меру собственной испорченности.