Звуки Кейджа, призраки Маля. История авангарда глазами индолога

В Древней Индии была создана универсальная система классификации эмоций — рас. Столетиями она усложнялась. Но Ананда К. Кумарасвами попытался упростить ее так, чтобы в ней смог разобраться европеец. И одним из самых благодарных его последователей оказался Джон Кейдж. О том, как расы проявились в его музыке и какова связь между Рамаяной и войной полов, рассказывает сотрудник Ассоциации искусствоведов и кафедры Индийского космоса Московского института космических аномалий Лиза Кузина.

Сегодня становится всё более очевидно, что европейский авангард подпитывался Востоком. Музейщики активно пересматривают архивы, организуются выставки, появляются книги на эту тему. Оказывается, авангардное искусство было очень восприимчивым к инаковым культурам и без каких-либо костылей постколониальной теории, возникших гораздо позже, впустило в себя Другого, инициировав неожиданные диалоги.

Так, ключевые векторы авангарда определил взгляд художников на Восток. Тезис, конечно, радикальный. А может, «очень варварский, но верный»? Чтобы выяснить это, стоит рассмотреть несколько примеров взаимодействия европейцев с представителями восточной, а в нашем случае — индийской, культуры в пространстве искусства (живопись, кино, музыка etc.). Причем хотелось бы поговорить о ключевых для XX века фигурах, которые преобразили облик всего современного искусства и поэтому остались актуальными и сегодня.

От исторического авангарда к послевоенному

Процесс «разэкзотизации» и «разгерметизации» Востока начинается со второй половины XIX века, когда Восток становится своего рода спасательным кругом в океане мрачных настроений эпохи fin de siècle. Пресловутые спиритические кружки — лаборатории сверхчувственного познания, соединяли медиумические практики с различными восточными учениями. Мысль о возможности научного постижения духовного измерения привела некоторых художников к поиску совершенно новых выразительных средств. Возникло абстрактное искусство. Его целью было зафиксировать невидимые связи мира.

Первой абстрактной работой долгое время считалась картина В. Кандинского 1911 года, хотя незадолго до этого, в 1906-м, уже вовсю создавала абстракции шведская художница-теософка Хильма аф Клинт.

Да, теософы Елена Блаватская, Анни Безант, антропософ Рудольф Штайнер, Георий Гурджиев и другие новые мистики вроде основательницы Ауровилля — Матери (художницы-символистки Мирры Альфассы) соединяли философию и практики различных религий, но больше всего они полюбили индийский контекст. Чем и подогрели интерес западной публики, подготовив ее к принятию той Индии, которую сами знали, — Индии духа. И, конечно, затмили достижения ученых, исследователей и переводчиков, которые реализовали поворот к Индии на более глубоком, герменевтическом уровне (Макс Мюллер, Генрих Циммер, Джон Вудрофф и многие другие).

Так или иначе, тот непосредственный религиозный опыт, который люди получали в рамках мистических обществ, со временем соединился с разработками новых методологий.

Всё это и поставило под вопрос привычный ориентализм XIX столетия, поставило под угрозу безопасное употребление инаковой культуры. Результат налицо: индийская культура — часть нашей современности. Согласитесь, она так плотно вошла в нашу повседневность, в том числе язык, что уже и не скажешь, что она совсем другая, или чужая. Кроме того, кругом процветает всякий нью-эйдж: йога, медитация, тантра, лила и т. п.

Цвета вед

В это время индийская культура начала глубоко проникать в европейскую. Вот самые скромные примеры авангардистов, впечатлившихся Индией. Это швейцарский художник круга Баухауса Йоханнес Иттен, создавший свою цветовую теорию на основе сакральных традиционных текстов — Вед. Он рассказывал своим веймарским студентам об индийской эстетике и ритме в искусстве. Или Василий Кандинский — о его симпатии к теософии всем хорошо известно. Или даже поздний Огюст Роден, восхищавшийся образом танцующего Шивы, вершиной искусства южноиндийской династии Чолов. Великий скульптор написал поэтическую оду этой средневековой скульптуре, хотя и не видел ее вживую — только на фотографиях своего друга коллекционера Виктора Голубева, привезенных им из Индии. Реплика этой скульптуры сегодня украшает территорию ЦЕРНа (также ее копию можно увидеть в постоянной экспозиции Государственного музея Востока).

Среди российских авангардистов — это Наталья Гончарова. Она совместно с родоначальником лучизма Михаилом Ларионовым собирала калигхат — народные картинки, создававшиеся на гхатах, то есть ступенях храма, посвященного богине Кали, паломнического центра Калькутты. Эту индийскую коллекцию Гончаровой и Ларионова хранит теперь Третьяковская галерея.

Художница переосмыслила собственный художественный метод в наблюдении за индийским искусством. В отличие от своего мужа и соратника, кажется, лишь вскользь упоминувшего в манифесте лучизма об индийских миниатюрах и их влиянии на новых европейских художников типа Анри Руссо, Гончарова более последовательно анализировала индийское искусство, как и восточное в целом, и сделала вывод об общности для «славянина» и «индуса» главного принципа в искусстве — принципа воссоздания природы:

«русские каменные бабы и индусские скульптуры, все эти произведения до японских гравюр включительно, не копируют природу, не улучшают ее, а возсоздают; следствием этого возсоздания является изумительная монументальность, в явление самых главных деталей, жизненности».

Гончарова Н. Индусскiй и персидскiй лубокъ. В: Выставка иконописныхъ подлинниковъ и лубковъ организованная М. Ф. Ларiоновымъ. Москва, 1913. С. 11–12

Калигхат настолько органично вошел в ее живопись, что можно и не заметить. Однако если знать заранее, то становится очевидно, что черты калигхата «просвечивают» сквозь христианские и прочие сюжеты ее графических серий.

Даже в эскизах к балету «Литургия», показанных на недавней выставке «Дягилев», это видно. И цветовая палитра (сочетания активных розового и желтого), и компоновка на листе (яркое цветовое пятно фигуры на нетронутом белом фоне), а также аппликация серебристыми накладками — всё свидетельствует об исключительном воздействии калигхата на эстетику художницы (об этом можно прочитать в статье искусствоведа Марины Бессоновой «У истоков лаборатории авангарда: от лубка к „великим наивам“» 1999 года).

Конечно, невозможно исключить из списка почитателей Индии Николая Рериха, которого там просто-напросто считают своим, родоначальником новой местной традиции в искусстве — традиции мистического пейзажа. И правда, у Рериха были последователи среди индийских художников, самый яркий из них — калькуттский художник Бирешвар Сен (в Государственном музее Востока на Никитском бульваре есть три его работы, одна из них — «Волшебный пруд» 1951 года).

Но и работы более поздних индийских абстракционистов, например автора концепции метапейзажа Акбара Падамси, демонстрируют эстетическую взаимосвязь с оптикой русского художника.

Авангардисты спровоцировали в начале XX века коммуникацию с индийской культурой, причем впервые — не ориенталистски — как диалог на равных. Многих мы здесь не упомянули. Этот полифонический диалог перелился в неоавангард и определил траектории послевоенного искусства Европы и Америки, да и самой Индии. К нему мы и присмотримся более пристально.

Отпустить контроль: Ананда К. Кумарасвами и Джон Кейдж

Метафизический диалог Джона Кейджа с Анандой Кумарасвами — превосходный пример медиации между индийской культурой и западным неоавангардом.

Кейдж — авангардный композитор-концептуалист; Кумарасвами — философ-неотрадиционалист (более серьезный, но не менее авангардный), один из блестящих интеллектуалов индийского антиколониального движения начала XX века.

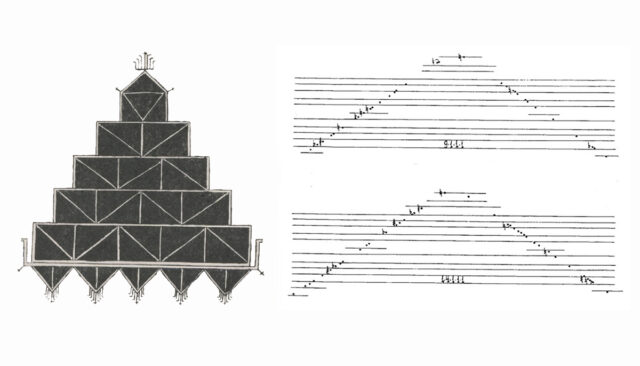

Они не были знакомы лично, хотя в теории Кейдж мог бы стать его последователем. Кумарасвами переезжает в Нью-Йорк уже в 1917 году, вливается в местное арт-комьюнити и распространяет свои идеи. Правда, без претензии на роль гуру. Да и Кейдж считает себя учеником знаменитого доктора Дайсэцу Тэйтаро Судзуки — толкователя дзен-буддизма для европейцев. Тем не менее близкий друг, религиовед Джозеф Кэмпбелл, советует почитать пару книжек индийского философа. И тот действительно производит на композитора большое впечатление и не оставляет в покое. Он то и дело вспоминает и цитирует его, обсуждает с друзьями. Постепенно новые идеи усваиваются и приводят Кейджа к творческому прорыву — он создает несколько ключевых произведений. Это в первую очередь «Сонаты и интерлюдии» (1946–1948), затем балет «Времена года» (The Seasons, 1947) и, наконец, «Струнный квартет в четырех частях» (String Quartet in Four Parts, 1950). В 1970 году Кейдж снова возвращается к традиционной форме индийской музыки — раге — и пишет, точнее рисует, партитуры 18 микротональных раг в составе «Соло для голоса 58» в «Книгах песен» (Solo for Voice 58, Song Books).

Кумарасвами стал одной из точек отсчета в мире Кейджа. Они оба стремились к одному — к тождеству жизнь = искусство, хотя и пришли к несколько разным решениям.

«Отпустить контроль для того, чтобы звуки могли быть звуками».

Cage J. Silence: Lectures and Writings. — Hanover: Wesleyan University Press, 1961

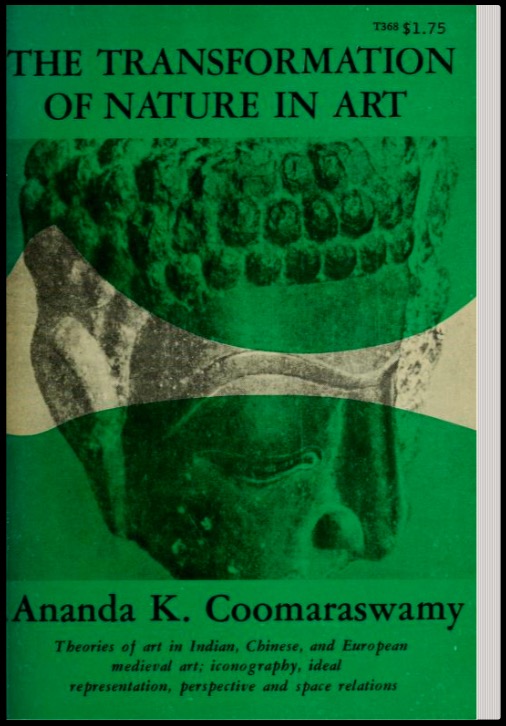

Идея автономии звука, ключевая для Кейджа, сложилась как благодаря дзен-буддизму, так и благодаря чтению известной книги Кумарасвами 1934 года — «Трансформация природы в искусстве». Индийский мыслитель декларирует, что «искусство — это подражание природе в манере действовать». Этот тезис Кейдж постоянно обдумывает, часто его повторяя. Кумарасвами приправляет его различными анархическими заявлениями в духе того, что «художник — это не особый вид человека, но каждый человек — это особый вид художника».

Ссылаясь на старые индийские трактаты по искусству, Кумарасвами далее объясняет, что искусство в Индии было внекастовым пространством и объединяло людей из самых разных социальных слоев! А корень зла — в современной западной культуре. В том, что постренессансное искусство отделило человека от жизни как таковой.

Это великое невежество привело к разделению «высокого» и «низкого» искусства, что отразилось и на индийской культуре. Он пишет:

«Все одинаково потеряли, — в том, что искусство теперь стало роскошью, а не нормальным видом деятельности, все люди вынуждены жить в нищете и беспорядке и настолько привыкли, что не замечают этого».

Coomaraswamy A. The Transformation of Nature in Art [1934]. — New York: Dover Publications, 1956

Нужно что-то с этим делать! Границы искусства надо преодолеть или отказаться от него вовсе — ведь жизнь неотделима от искусства! С точки зрения Кумарасвами, она сама по себе является эстетическим опытом. И, конечно, именно индийская традиция обладает той силой, которая может победить стереотипы и сблизить высокое с низким, жизнь с искусством.

Отрезвить и успокоить ум

Мысль Кумарасвами, выдающая его приверженность к адвайта-веданте (учение о недвойственности), убедила Кейджа. Он впечатлен и погружается в исследование индийской традиции. Словно Вергилий Данте, Кумарасвами сопровождает Кейджа в путешествии по спирали индийского мира и в итоге приводит к центральной трансформационной точке. Он посвящает его в теорию рас.

Раса — это эссенция искусства, расы во множественном числе — это спектр психоэмоциональных состояний, составляющих матрицу индийской эстетики.

Похоже, именно это и было нужно, чтобы спасти Кейджа от затянувшегося творческого кризиса: в начале 1940-х он был в депрессии в связи с разочарованием в современном искусстве. А в 1946 году он встретил музыканта Гиту Сарабхаи, которая вдохнула в теорию Кумарасвами жизнь.

«Я не мог принять идею, распространенную в академическом мире, что музыка — это коммуникация. Я принял решение прекратить писать музыку, пока не найду лучшую причину для этого <...>. Я нашел ответ благодаря Гите Сарабхаи, индийской певице и мастеру игры на табле: цель музыки в том, чтобы отрезвить и успокоить ум, тем самым она делает его восприимчивым к божественным влияниям. Я также нашел в трудах Ананды К. Кумарасвами, что обязанность художника в том, чтобы подражать природе в ее манере действовать. Так я перестал тревожиться и вернулся к работе».

Джон Кейдж. Cuni A. Chance Generated Ragas in Solo for Voice 58: A Dhrupad Singer Performs John Cage // Journal of Indian Musicological Society. 2011–2012. Vol. 41. P. 127–154

С чем же начал работать Кейдж? Раса переводится с санскрита как «сок, чувство, эмоция, состояние, вкус», другими словами, это эмоции, которые создают настроение перформанса или образа. Расы определяют тональность индийской раги, театрального перформанса, цвета и иконографию живописных миниатюр традиции рагамала.

На этой системе рас держится вся музыкальная и визуальная культура Индии. Выделяют восемь основных рас, девятая же считается расой покоя. Она должна возникнуть как абсолютное блаженство и умиротворение, своего рода катарсис, освобождение от порой тяжелого испытания чувствами. Как указывает коллега-индолог Александр Бабин, в древнем трактате о театральном искусстве «Натьяшастра» расы соответствуют бхавам — определенным состояниям души человека — и перечислены в следующем порядке:

- шрингара (соответствует состоянию рати-бхава — «радость»),

- хасья (хаса-бхава — «смех»),

- каруна (шока-бхава — «скорбь»),

- раудра (кродха-бхава — «гнев»),

- вира (утсаха-бхава — «отвага»),

- бхаянака (бхая-бхава — «страх»),

- бибхатса (югупса-бхава — «отвращение»),

- адбхута (висмайя-бхава — «удивление»).

Однако со временем эта система неумолимо усложнялась. Кумарасвами же стремится к тому, чтобы быть понятным читателю-европейцу. Он переводит расы на английский как permanent emotions, «постоянные эмоции». Кейдж позже признает, что «Сонаты и интерлюдии» «были написаны, когда я... впервые всерьез познакомился с восточной философией. Прочитав работы Ананды К. Кумарасвами, я решил попробовать выразить в музыке „постоянные эмоции“ индийской традиции: героические, эротические, удивительные, веселые, печаль, страх, гнев, одиозность, и их общую тенденцию к умиротворению. Эти произведения стали первым результатом этой попытки...».

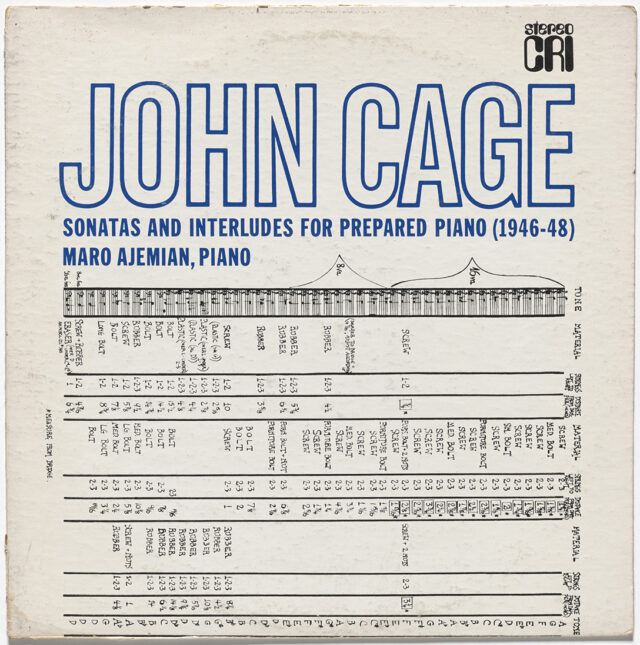

«Сонаты и интерлюдии» — это цикл из 16 сонат и четырех интерлюдий для препарированного/подготовленного фортепиано. Кстати, препарированное фортепиано также считается изобретением Кейджа. Имеется в виду, что инструмент «подготавливают», вставляя внутрь, между струн, гвозди, бумагу и разные другие предметы, чтобы они могли резонировать и создавать призвуки, передающие фактуру самых разных музыкальных инструментов. Так вот, именно в «Сонатах и интерлюдиях» возможности такого инструмента были реализованы сполна. Это произведение привело Кейджа к успеху и до сих пор считается одним из главных его достижений.

Любопытна числовая характеристика: сонат 16, а интерлюдий — четыре. Случайность ли это? Всё, что делится на четыре, в индийской традиции — благое, у лотосов в индийских янтрах и мандалах часто по 16 лепестков. Четыре — сакральное число, оно указывает на четыре стороны света и четыре времени года, поэтому служит основой любой такой мандалы. Каждое время года связывается с той или иной расой. Поэтому Кейдж прерывается в написании «Сонат и интерлюдий» и создает музыку к одноактовому балету «Времена года», состоящему из девяти частей, которые попеременно выражают состояния весны, лета, осени и зимы. Девять — указание на девять рас (помните, их всего восемь, а девятая возникает от их смешения, поэтому девятка — совершенное число).

Однако если послушать «Сонаты и интерлюдии», то можно вообще не понять, чему именно Кейдж научился у индианки Гиты Сарабхаи. Это не похоже на рагу. Хотя рага основана как раз на системе рас. По сравнению с Кейджем рага кажется более доступной, понятной. В хорошем исполнении она, как правило, вызывает непосредственный отклик, или эмпатию, даже у непосвященного слушателя. В этом смысле произведения Кейджа как будто требуют какой-то подготовки. Сперва они кажутся холодными, математическими, отстраненными. Мое первое впечатление от «Сонат» было именно таким. Тогда я подумала, что Кейдж в расах ничего не понял и это лишь игры разума. Ведь такая музыка не может тронуть сердце... А именно это по идее и должно происходить, если произведение искусства «выжимает» эссенцию, достигает совпадения с расой. Но, кажется, я ошибалась. Не стоило начинать с отдельных сонат! Лучше прослушать всё произведение целиком, только тогда можно заметить, что структурно оно на рагу действительно похоже.

Развитие медленное, циклическое, и кульминация достигается где-то в середине. Однако не посредством усиления насыщенности и достижения выразительной полноты музыкального узора, как в исполнении раги, а каким-то более хитрым образом. Она рассеивается вуалью из звуков и пауз, обрамляя чистое, незамутненное эмоциями мышление.

Рага постепенно развертывает избранное эмоциональное состояние, часто сложное, соединяющее элементы нескольких рас. За счет цикличности в разворачивании возможностей звукоряда, а также единообразия тональности, способной раскрыть потенциал того или иного чувства, исполнение раги может ввести слушателя в определенное состояние: меланхолии, созерцательности, страсти, грусти, радости. При этом чувства часто находятся в каком-то тревожном смешении. Кейдж избегает подобного единообразия, он не связывает ни одну из 20 частей «Сонат» с определенной расой или набором рас. Скорее изображает ландшафт всех возможных рас, которые попеременно окрашивают сознание человека в течение дня, часа, а может, и минуты. Музыкальные фразы Кейджа всегда не закончены, обрываются как бы на полуслове, как мысли человека. Предпочтение отдается отдельным звукам и паузам. В этом контексте Кейдж «реалист». Он использует весь эмоциональный набор для того, чтобы запечатлеть отрезок времени, его субъективную длительность, последовательность состояний. Это портрет сознания человека, фреймированного временем медитации (в целом все сонаты можно послушать за один час). Возникает определенный рисунок, как и в исполнении раги, хотя он совсем другой, воздушный, так как соткан не только при помощи звуков и ритма, но и при помощи пауз, пустот. За счет того, что расы собраны здесь все вместе, произведение проникает к девятой расе — расе покоя и чистоты ума (шанта-расе). Это состояние неизбежно настигнет любого внимательного слушателя. Кстати, цифра 9 также присутствует в композиции «Сонат», так как три сонаты из 16 решены в трехчастной форме, остальные — в двухчастной или свободной. Цифра 9 возникает и в балете «Времена года», который Кейдж пишет одновременно с «Сонатами».

Кейдж, безусловно, наслаждается математической эстетикой классификации рас, создавая ее музыкальный образ словно мандалу, ведь «Сонаты и интерлюдии» — это его наиболее сложное с точки зрения пропорциональных расчетов произведение: каждая соната имеет свою структуру, которая задается последовательностью натуральных чисел и дробей. Он работает над красотой и точностью формулы. Раскладывает «постоянные эмоции» на множества, именно поэтому пребывает как бы над чувственным опытом. Это не совпадает с интенцией традиционной раги, которая предлагает испить чашу до дна. Хотя звуковая фактура раг здесь всё же ощущается: отдельные фрагменты напоминают специфические интонационные переливы. Есть и чисто внешние подражания ритму и инструментам. Кейдж подтверждает:

«Части со звуками, напоминающими колокольчики, обозначают Европу, а другие — с призвуками барабанчиков — Восток».

Открывает цикл соната со звучанием колокола, а табла с особой отчетливостью слышится уже в первой интерлюдии и пятой сонате.

Итак. Уже теплее! Направление движения найдено. Но для самого Кейджа ожидаемого прорыва как будто не происходит. Разгадать загадку формулы жизнь = искусство всё еще не удалось. Он понял Кумарасвами, но, кажется, опять сочинил «произведение искусства»! Всё еще далекое от жизни.

Вероятно, по ходу дела он ощутил чуждость индийской непосредственности, глубокого проживания эмоций, этого бесконечно приторного саспенса.

Ему больше интересна схема, концепция, коан — звеняще холодный дзенский концептуализм, способный разбить иллюзию искусства. Он обдумывает проблему, сформулированную Кумарасвами, и пишет:

«Искусство скрыло разницу между искусством и жизнью. Так пусть теперь жизнь скроет разницу между жизнью и искусством!»

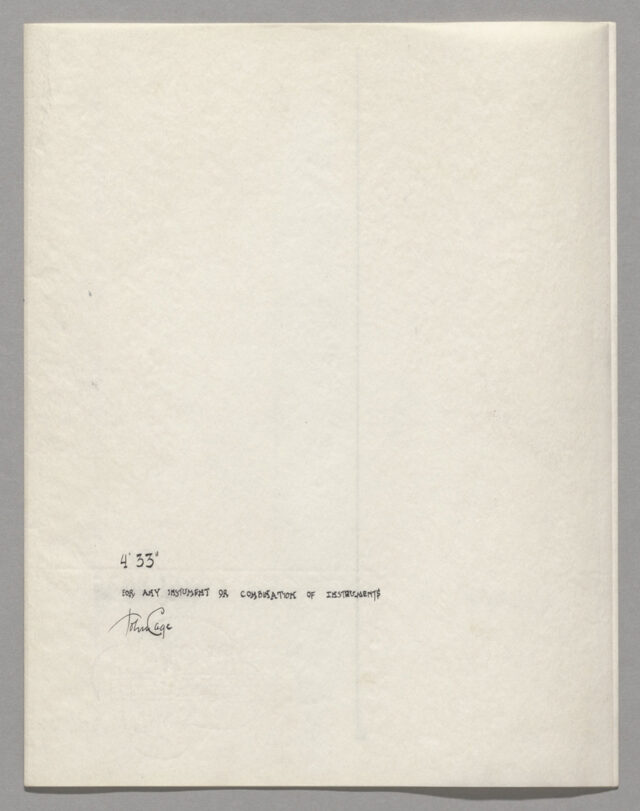

Горячо. Решение приходит в 1952 году. Отмечая середину XX века, словно «пустой» центр индийской мандалы, хранящий девятую шанта-расу, он создает «пустую» композицию «4’33’’», поставив дюшановскую точку в новой академической музыке, да и вообще в современном искусстве. Как известно, эта композиция намеренно не исполняется перформером и представляет собой временной отрезок длиной 4 минуты и 33 секунды. Она предполагает включение шумов из зала, превращаясь в нечто вроде «контейнера» для произвольных звуков, что делает каждое ее исполнение уникальным.

«Я люблю звуки такими, какими они являются сами по себе, просто звуки, мне не нужно, чтобы они были большим, чем они есть».

Так говорил Кейдж в одном из интервью. Музыкальное произведение в этом случае указывает на предельное измерение звука — тишину как невозможность, ноль. Это созерцательная концепция потенциальной способности сознания вместить в себя всё (например, все восемь эмоций). Отказ от звучания музыкального инструмента, но не от временной заданности композиции — это то же желание ограничить, фреймировать присутствие, что было и в «Сонатах». Только с помощью высвобождения случайных звуков можно добиться еще более глубокого проживания настоящего момента. Конечно, всё это говорит о регулярной медитативной практике Кейджа, которую он выносит в поле искусства. Но главное здесь — это стирание границы между искусством и жизнью, искомый знак равенства между ними.

Высвободить случайность

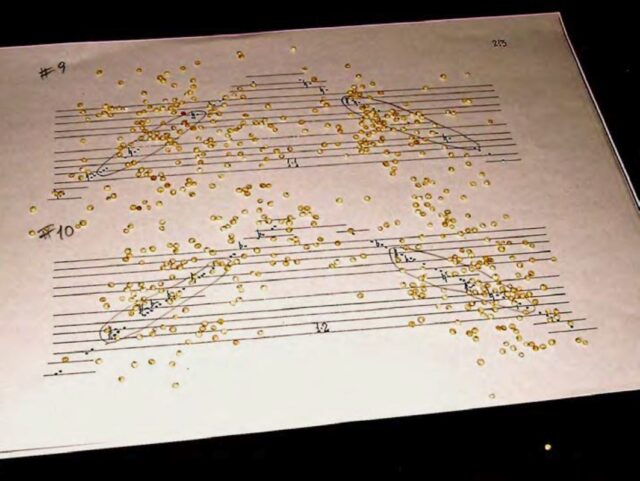

В 1970 году Кейдж напишет цикл микротональных раг «Соло для голоса 58» в составе сборника «Книги песен» (Song books), в котором он воплотил в полной мере ту идею Кумарасвами, которую я упомянула в начале: «Каждый человек — это особый вид художника». Так, исполнители произведений Кейджа теперь обладают еще большей свободой, они становятся художниками, соавторами. Если в «Сонатах и интерлюдиях» музыкант лишь настраивал инструмент в соответствии со своими предпочтениями, оставаясь в заданных рамках композиции, то теперь партитуры и инструкции Кейджа предельно абстрактны и предполагают индивидуальное, уникальное прочтение каждым конкретным музыкантом. В этом смысле мера ответственности исполнителя повышается, что подтверждает профессиональная вокалистка стиля дхрупад Амелия Куни, исполнившая этот цикл раг:

«Я считаю, что, стремясь „позволить звукам быть самими собой“, Кейдж призывает исполнителей расширить кругозор и взять на себя ответственность за свой выбор. Креативности и антиконформизма самих по себе недостаточно, чтобы превратить набор инструкций (часто преднамеренно расплывчатых) в убедительное произведение искусства».

Cuni A. Chance Generated Ragas in Solo for Voice 58: A Dhrupad Singer Performs John Cage // Journal of Indian Musicological Society. 2011–2012. Vol. 41. P. 127–154. Пер. И. Миронова

В этот период Кейдж возвращается к любви своей молодости — рисунку и живописи, поэтому его партитуры становятся визуальными. Это еще больше сближает их с индийской тантрической идеей о синестезии. Источник всех форм, будь то звуки или цвета, — единый и пустой. Определенные сакральные звуки (биджа-мантры) порождают геометрические цветовые формы.

Изображенная Кейджем партитура раги не может не напомнить объемные пирамиды или сакральные треугольники, которые в разных исполнениях переполняют различные индийские религиозные традиции.

Вне диалога: Раджа Рави Варма и Луи Маль

Индийский художник Раджа Рави Варма и французский режиссер новой волны Луи Маль — неожиданная компания! Стоило подождать 80 лет, чтобы европейский режиссер проникся творчеством индийца и процитировал его в своем фильме.

В одной из самых нетипичных картин Маля, сновидческой «Черной луне» 1975 года, появляется репродукция работы Раджи Рави Вармы «Равана, Джатаю и Сита» (1895) — это сцена трагической смерти ястреба Джатаю из Рамаяны: Джатаю пытался спасти Ситу из плена. Индийский художник схватывает фантастический момент, когда ланкийский царь Равана в полете отрубает крыло птицы, удерживая при этом похищенную чужую жену. Эта композиция театральна, вычурна, пафосна. Она цепляет и запоминается. Думаю, всё это и привлекло Маля. В итоге картина становится загадочной точкой притяжения в сумеречной атмосфере особняка, где разворачивается действие фильма.

Это своего рода портал, вход в новую сцену: девушка по имени Лили, главная героиня, вглядывается в картину, когда сам ее сюжет начинает происходить в комнате, словно во сне.

Подобный прием с картиной-порталом напоминает о традиционной французской пантомиме tableau vivant («живые картины»), в которой модели воспроизводят пластику, как правило, многофигурных живописных композиций. Похоже, что Маль в «Черной луне» неоднократно использует эту находку. Еще в одной сцене юная и невинная Лили кормит грудью старуху. Здесь Маль разыграл сюжет «Римское милосердие», в котором юная дочь кормит свою же мать/отца, заточенного в темнице, это отражено и в живописи, и в литературе (например, у Боккаччо).

Вернемся к сцене с картиной. Медленный наезд камеры на картину, затем ястреб, как бы двойник живописного образа, влетает через окно в комнату, за окном — предрассветная дымка, комната освещена теплым светом. У молодого блондина, главного мужского персонажа, в руках меч, он разгневан, будто превратился в свирепого Равану. Отталкивает сестру, которая безуспешно пытается его остановить, завязывается драка. Непродолжительная погоня за птицей, схватка — он всё-таки отрубает ей голову. Лили кричит и закрывает лицо — она становится Ситой. Сестра молодого человека, обмакнув пальцы в кровь птицы, делает отпечаток на лице убийцы.

Язык «Черной луны» действительно нетипичен для Маля. Если в других его фильмах диалоги занимают большое место, то здесь герои не разговаривают друг с другом. Появляются отдельные речевые ситуации — отрывистые фразы, невнятные требования старухи, ее безумные отчеты о действиях Лили по радио («Я не спускаю с нее глаз, она беспокойна. Подождите, подождите минуточку... [шепчет])». Лили бесконечно задает вопросы остальным персонажам (из серии «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?»), но всё будто повисает в воздухе. Они просто игнорируют Лили, иногда отвечают не словами, а загадочными, но эмоционально насыщенными взглядами — это передается в крупных планах. Молодой человек (Равана) отвечает или прикосновениями, или мимикой. Он часто улыбается, смотрит на Лили с теплом, в то время как его сестра смотрит холодно, безучастно. Единственный персонаж, с кем Лили удалось поговорить, — единорог, которого играет пони. И то этот диалог скорее серия взаимных упреков:

Лили: Не хочу показаться невежливой, но, по-моему, вам далеко до идеала. В моих книгах единороги утонченные и белые.

Единорог: Как сказал Фрэнсис Бэкон, «самые прекрасные вещи на свете чаще всего не нужные, например павлины и лилии» [ехидно смеется].

«Павлины или лилии» — единорог намекает на бесполезность прекрасной Лили, укол, описывающий характер происходящего: девушка не может найти себе применение, так как-никак не может понять, как работает система отношений в особняке, она не вписывается в нее.

Лили: Знаете, та женщина наверху в кровати не хотела, чтобы я вас видела.

Единорог: Вы говорите о той старой шизофреничке, которая бредит, разговаривая с радиоприемником? Не обращайте на нее внимания — она не существует.

Старуха, которую они обсуждают, важный персонаж — она генератор хаоса. Всё время лежит в кровати, ворчит и ругается по-немецки, требует налить ей коньяка, вокруг нее клубится бессмыслица. Однако она генерирует и тепло, и любовь: периодически возникают сцены объятий со старухой, одной из которых является упомянутая сцена кормления грудью.

В силу того, что главная героиня говорит только с единорогом, можно сделать вывод о том, что она девственница, а сцена с птицей, ее убийством и отрубанием крыла — это, возможно, символическое лишение героини невинности?

Освободить эмоции

В любом случае отказ Маля от диалогов не случаен — режиссер концентрируется на невербальной экспрессии. Каждый из героев обладает определенным спектром эмоций; зритель наблюдает их смену — гнев, радость, веселье, грусть, сладостное умиротворение, наслаждение, безудержный смех, раздражение. Упомянутая сестра находится в «несостоянии», в нулевой эмоции, служит точкой отсчета для остальных. Без диалогов, вне нарративности, в произвольном порядке разрывая линейность всплесками рас, Маль словно пишет авангардное музыкальное произведение и так же, как и Кейдж, отказывается от традиционного, повествовательного компонирования. Только Кейдж больше заинтересован в формальном высвобождении звуков для достижения эффекта умиротворения, тогда как Маль остается более страстным, чувственным, несмотря на прохладность интонаций и ту же кейджевскую фрагментарность.

Но, скажете вы, одна индийская цитата в фильме еще ничего не значит. Точно ли это те самые расы? Да, они самые. И фильм оказывается связан не столько с tableau vivant, сколько с индийской театральной традицией пантомимы — театра Катхакали, или Кудияттам, или даже с сакральным танцем Бхаратанатьям, близкими и Варме! Ведь Варма маслом стремился передать расы, именно поэтому его работы производят такое странное, «мажущее» впечатление. Индийское тело, облаченное в западную форму, — вот что создает причудливый эффект. Но даже не в этом дело, ведь через одну работу познать всю теорию рас всё равно невозможно.

Так в чем же дело? А дело в том, что само появление Рави Вармы в фильме уже является результатом некоей предшествующей работы режиссера. Вряд ли, конечно, Маль читал о теории рас (об этом, по крайней мере, мне ничего не известно), однако незадолго до съемок «Черной луны» он пробыл в Индии в течение полугода и неоднократно подвергался непосредственному и прекрасному воздействию местного театра. Теория вошла в него, возможно, более глубоко, нежели опосредованное чтение каких-либо текстов. Вспомним, что и Кейдж должен был прозаниматься ежедневно с Гитой Сарабхаи также в течение полугода.

Мы были ворами

В 1969 году Маль выпускает масштабный документальный проект об Индии — семь часовых серий L’Inde fantôme («Индия-призрак») и полуторачасовой фильм «Калькутта» — он ныряет в этот мир со своей командой, примерно так же, как они это делали вместе с Кусто на его корабле в более раннем документальном фильме «Одиссея Жака Кусто: Мир тишины» (1956). Помимо съемок религиозных фестивалей и повседневной жизни различных индийских сообществ, особое внимание Маль уделяет искусству. Как режиссер, он становится его соучастником.

Во второй серии он показывает опытных танцоров Катхакали и танцовщиц храмового танца Бхаратанатьям — учеников академии Калакшетра в Ченнаи (танцевальная школа, которая раньше была частью теософского общества в Мадрасе). Хотя в разных сериях Маль смотрит как зритель «готовые» танцевальные представления, совершенно очевидно, что больший интерес у него вызывает «сырой» материал, сама жизнь традиции — упражнения, тренировки, — подготовка к перформансу в камерной атмосфере танцевального класса. Он и его съемочная группа пристально наблюдают за репетициями. Маль обнажает взгляд профессионала, желающего освоить нечто совершенно иное по сравнению с тем, что он когда-либо видел и знал. Учащаются крупные планы лиц танцовщиц, глаз, рук, оператор зумирует, запечатлевая фрагменты движений. Маль изучает канон эмоций — восемь рас в действии, с хирургической тщательностью разбирая увиденное. Хотя на словах он отказывает себе, европейскому человеку, варвару, в возможности понять подлинный смысл происходящего. Он комментирует:

«Бхаратанатьям — это код, зашифрованный язык, который должна знать не только танцовщица, но и зрители, иначе они не смогут понять историю. Представители Запада, которые присутствуют при этом танце, не способны понять, не способны участвовать. Мы судим со стороны его эстетические качества, наблюдаем это зрелище, которое на самом деле является настоящей церемонией».

Однако на деле видно, как усиливается ритмическая структура кинополотна, учащаются прыжки камеры, следующей за ритмом танца и музыки, — Маль и его съемочная группа поддаются непосредственному, невербальному воздействию этого искусства, впадают в какой-то транс. Множатся крупные кадры жестов рук, ступней, переливов выразительных глаз танцоров, проживающих ту или иную бхаву-состояние, ведь лицо в индийском танце наравне со всеми прочими частями тела участвует в образе.

«В общей сложности мы снимали их несколько дней, словно эти танцовщицы были мимолетными видениями, которые вот-вот исчезнут. Что-то неопределенное, нереальное в воздухе разрывало на части наши сердца.

<...>

Мы продолжаем снимать, смотрим на них не отрывая глаз. Время остановилось. Мы не хотим уходить. Мы не можем оторваться от зрелища. Нас уже выпроваживают за двери школы, как непрошенных гостей, рискующих нарушить этот идеальный порядок. <...> Сейчас, когда я вспоминаю все это, мне кажется, они поступили правильно. Правда, мы были ворами, вторгающимися в другой мир, к которому мы не принадлежим».

«Мы были ворами», — Маль признается в краже. «Черная луна» в зашифрованном виде обнародовала украденное. Поэтика этого фильма очевидно вытекает из индийской поэтики, из диалога с иной культурой, с которой можно общаться только языком тела и эмоций, только посредством искусства.

Структурно «Черная луна» вполне может быть прочитана сквозь призму расической концепции, именно поэтому режиссеру не нужны диалоги. Ведь традиционный индийский театр рассказывает историю через жесты и смену бхав-состояний героев, которые обладают определенным «вкусом»:

«она [раса] возникает (подобно тому, „как от соединения разных приправ, трав и продуктов возникает вкус“) и воспринимается (благомысленные зрители вкушают эмоции, „воплощенные в речи, теле и естестве [актера]“ подобно тому, как „вкушают разные вкусы, когда едят рис, приготовленный с разными приправами, и при этом испытывают радость и прочее“)».

Бабин А. Концепция расы в индийской художественной культуре. На примере традиции рагамалы // Художественная культура. 2019. № 4 (31). С. 138–157

Межполовая война

Самое интересно, что, по Луи Малю, диалог невозможен прежде всего между женщиной и мужчиной — по сюжету фильма идет межполовая гражданская война. Мужчины воюют с женщинами, а особняк служит укрытием, хотя то и дело в саду появляются тела убитых. Герои молча хоронят их.

В этой связи важно понимать, что и избранный режиссером для сцены с картиной Рави Вармы сюжет Рамаяны заканчивается трагедией. В итоге 14-летнего похода и войны Рамы с ланкийским царем Сита была спасена из его плена, однако так и не нашла прощения и не смогла обрести покой и воссоединиться со своим возлюбленным Рамой, который сам изгоняет ее из дворца.

Картина была снята в 1975 году, во время, когда демонстрации 1968 года уже были позади, хотя очевидно, что они и вдохновили Маля. Примечательно в этой связи, что индийский опыт существенным образом повлиял на его восприятие 1968 года во Франции. Он вспоминает:

«Полгода я провел в Индии и вернулся 3 мая 1968-го. Причем твердил себе, что не хочу возвращаться, что там скука смертная. Я жил тогда на площади Одеон, где уже больше месяца проходили демонстрации, а я в Индии ничего и не знал. И вдруг я почувствовал себя как рыба в воде на парижских улицах. Я полностью сжился с этими событиями».

В 1990 году Маль возвращается к теме особняка и одновременно к теме вероятности гражданской войны — он снимает «Милу в мае». Это уже ироническая картина о жизни буржуазного дома за городом во время протестов, и она, конечно, чем-то напоминает «Черную луну». Только это что-то вроде оборотной, солярной, освещенной Логосом стороны «луны». «Милу в мае» действительно солнечный, логичный и перенасыщен диалогами. Правда, эти диалоги демонстрируют скорее бессмысленность жизни героев и происходящего в целом. Слова — это лишь слова. В «Черной луне», в многочисленных сценах без слов, напротив, сокрыт глубокий смысл. И Маль указывает на то, что он не может быть высказан иначе, чем с помощью образов, которые связывают настоящее и вечное.