Прикладная механика мясных машин. «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса как антиутопия о людях без внутренней жизни

В середине декабря после бесчисленных задержек, проволочек и сдвигов планов на русском языке вышел один из последних Больших Романов ХХ века — «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса. Перевод более чем 1000-страничного произведения, впервые вышедшего на английском языке в 1996 году, занял у Алексея Поляринова и Сергея Карпова около 7 лет.

«Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса — одна из тех книг, начав читать которые, очень сложно это чтение закончить. Даже будущему ее переводчику Алексею Поляринову удалось прочитать ее не менее чем с пятой попытки, — и то вооружившись парой профессиональных путеводителей по тексту. Впрочем, забыть «Бесконечную шутку» еще труднее, чем внимательно прочесть ее от начала и до конца.

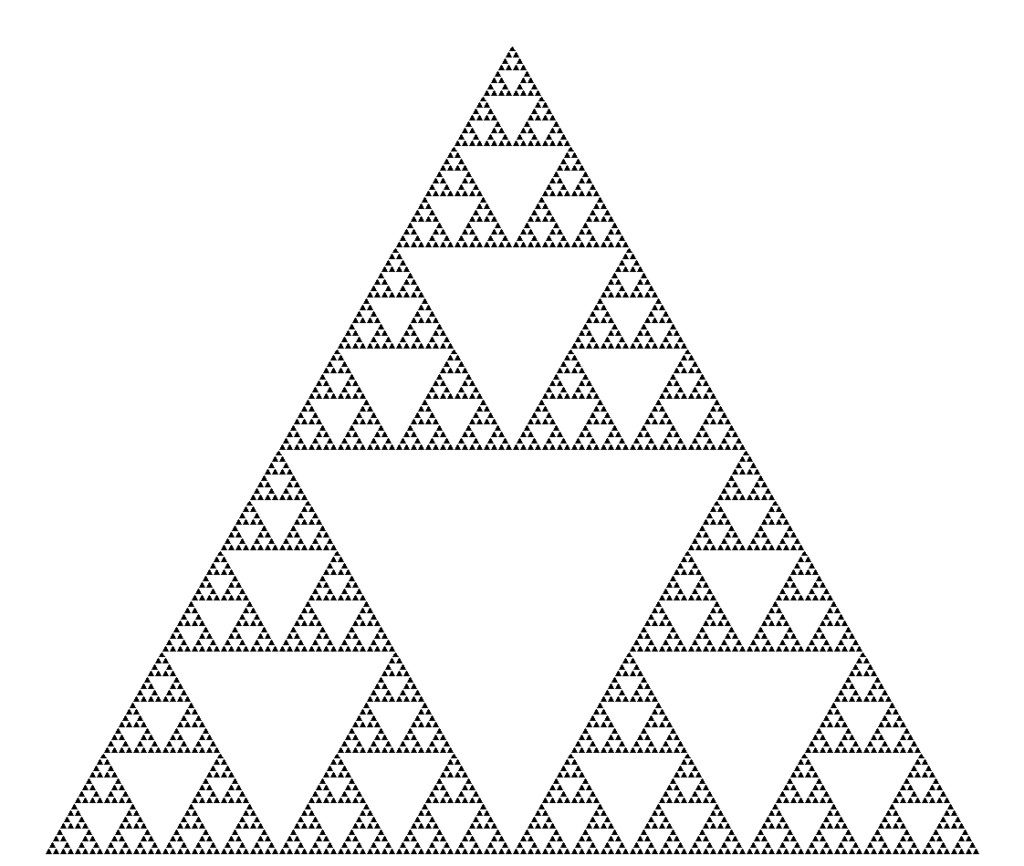

Повествование депрессивного американского прозаика (писатель страдал этим заболеванием на протяжении более чем 20 лет) организовано в виде грандиозной мозаики микросюжетов, структурированной, по словам автора и исследователей, по модели одного из простейших фракталов — треугольника Серпинского.

Каждый из фрагментов текста представляет собой предельно детализированное описание действий одного из героев или же поток связной речи, выражающей его мысли. Персонажи разнятся по психотипу, социальному положению (и связанному с ним сленгу), модели восприятия окружающего мира: друг друга сменяют школьники и ученые, врачи и наркопотребители с социального дна, политические террористы и сотрудники американских спецслужб.

Однако есть нечто, всех их объединяющее. Мышление обитателей мира «Бесконечной шутки» является полностью языковым и полностью практическим: оно всегда направлено либо на совершение определенного действия, либо на размышления о том, как оно могло бы быть совершено.

Сложные рассуждения, неясные ассоциации, образное восприятие, тонкости ощущений — всё, составляющее внутреннюю жизнь человека, оказывается в лучшем случае задвинуто в дальний, вспомогательный угол или же попросту отсутствует. Навязчиво повторяющиеся, уходящие и возвращающиеся потоки действий — и слов о них — уничтожают любой возможный намек не только на фундаментальную неполноту языка, но даже на возможность существования чего-либо невысказываемого или неосознаваемого.

Микромеханике слова и действия вторит механистичность телесности.

Она пронизывает собой всё повествование: медицинские описания болезней носоглотки, обсуждение способов приема и действия реальных и вымышленных психоактивных веществ, глубокая концентрация на движениях и методиках тренировок игроков в теннис (одна из центральных сюжетных линий романа посвящена жизни учеников школы-интерната для молодых теннисистов).

Кажущиеся бесконечными описания до боли знакомой повседневности время от времени разрываются неожиданными вторжениями внешнего — видениями киберпанковской действительности воображаемой Северной Америки конца 2000-х: Мексика, CША и Канада объединились в ней в страну ОНАН, часть территории которой превращена в гигантскую свалку, «Великую Впадину».

Самым ужасным в дилаудиде Гейтли казался перенос гидроморфона через гематоэнцефалический барьер, погружавший его в пятисекундную мнемоническую галлюцинацию, где он был гаргантюанским младенцем в колыбельке «Фишер-Прайс XXL» на песчаном поле под затянутым тучами небом, которое вздувалось и улегалось, как огромное серое легкое. Факельман ослаблял ремень, отходил и смотрел, как у Гейтли закатываются глаза, он покрывается малярийным потом и таращится на респирирующее небо из галлюцинации, хватая перед собой огромными руками воздух, прямо как младенец трясет прутья детской кроватки. Затем секунд через пять с чем-то дилаудид проходил и торкал, и небо переставало дышать и голубело. Под дилаудидом Гейтли на три часа становился молчаливым и осоловелым.

Впрочем, это уже и не 2000-е, а годы шоколадного батончика Dove, впитывающего белья для взрослых Depend, молочных продуктов из Сердца Америки — календарь альтернативной реальности выстроен вокруг рекламных кампаний различных брендов.

Макет текущего рекламируемого товара заменяет собой факел статуи Свободы. Лицами рекламных кампаний стремятся стать и школьники-теннисисты: ведь именно реклама станет основным способом капитализации карьеры для тех немногих, кто сможет попасть в Шоу большого спорта.

Регулярность восприятия, отказ от образного мышления, погруженность в действие превращает «треугольник Уоллеса — Серпинского» в конгломерат движущихся шестеренок, эсхатологическую трагикомедию абсурда, где функциональность потерявшего глубину языка заменила собой смыслы и ощущения, а значит, и содержательную коммуникацию как таковую. Ведь настоящий диалог и настоящая мысль возможны лишь там, где слова растворяются в множественности своих значений, где идея представляет собой трудное в выражении, отягощенное бесконечными ассоциациями единство, а молчание и паузы бывают не менее наполненными содержанием, чем самая насыщенная речь.

Там. А здесь главный герой книги Хэл Инканденца постигает науки, заучивая Оксфордский словарь английского языка; система образования одержима грамматиками — прескриптивной, описательной и связанной со значением, в близлежащем же Массачусетском технологическом институте происходят языковые бунты, подстрекаемые организацией «Боевых филологов».

Сюрреалистическая ирония полной победы корпоративного капитализма оказывается лишь вишенкой на торте — предельно логичной внешней сборкой картины мира.

Школьники чувствуют всё безумие происходящего. Их главная — проходящая по крайне запутанным правилам — игра представляет собой имитацию мировой ядерной войны. Ее название — «Эсхатон» («последняя вещь» на греческом или же второе пришествие в христианской теологии) — говорит само за себя.

Жесткое соответствие между языком, сознанием и действием имеет у автора ясную философскую подоплеку.

Если первое крупное произведение Уоллеса «Метла системы» основывается на философии Людвига Витгенштейна, то «Бесконечная шутка» показывает нам мир, определенный идеями его друга — британского бихевиориста Гилберта Райла, заложившего в конце 1940-х основы современной аналитической философии сознания.

Последний отрицал картезианский дуализм «телесного» и «духовного» и был сторонником описания всей интеллектуальной деятельности человека через его поведение. Райл отрицал важность понимания внутренних состояний и для литературного творчества.

Явно представленные разумные действия не служат лишь ключом к работе сознания, они сами являются этой работой. Босуэлл описал сознание Джонсона, изобразив, как он говорил, ел, сочинял, нервничал, злился. Конечно, его описание было неполным, ибо существовало еще несколько мыслей, которые Джонсон тщательно хранил при себе. Должны были также существовать сны, фантазии и бормотания, которые мог бы проконтролировать только сам Джонсон и которые только Джеймс Джойс посоветовал бы ему записать.

Прямые и косвенные ссылки на философию Райла не раз встречаются в «Бесконечной шутке»: Райла косвенно цитирует дед главного героя, давая первые уроки тенниса своему 10-летнему сыну, его именем назван джаз-клуб в Бостоне, где собирается ряд героев книги, а государственные чиновники при принятии решений руководствуются бихевиористскими установками.

Разрыв между сознанием и языком приоткрывается в начальной сцене книги: монолог главного героя Хэла Инканденца превращается для слушающей его университетской приемной комиссии в рев безумца.

Я прочитал всё, что прочли вы. Можете мне поверить. Я проглатываю целые библиотеки. Я зачитываю книги до дыр. Я загоняю дисководы до смерти. Я могу сесть в такси и сказать: «В библиотеку, и поднажми!» И уж точно мои инстинкты синтаксиса и механики предложений гораздо острее ваших, при всем уважении.

Но я выхожу за рамки механики. Я не машина. Я чувствую и верю. У меня есть своя точка зрения. Иногда весьма интересная. Если бы вы мне позволили, я бы говорил без умолку. Давайте поговорим о чем угодно. Я думаю, влияние Кьеркегора на творчество Камю недооценивают. Я думаю, Денеш Габор вполне мог быть Антихристом. Я верю, что Гоббс — лишь отражение Руссо в темном зеркале. Я, как и Гегель, верю, что трансцендентность — это поглощение. Я могу заговорить вас до умопомрачения, — продолжаю я. — Я не просто дрессированный creātus, выведенный ради одной функции.

<…>

— Но он издавал такие звуки.

— Неописуемо.

— Как животное.

— Какой-то полуживотный рев.

— И давайте не будем забывать о жестах.

— Вы не думали, что ему нужна помощь, доктор Тэвис?

— Как животное, у которого что-то застряло в глотке.

— У мальчишки проблемы с головой.

— Словно молотком по пачке масла.

— Корчащийся зверь с ножом в глазу.

— И о чем вы вообще думали, зачислить такого…

— И его руки.

— Вы не видели, Тэвис. Его руки…

— Они дергались. Содрогались, тянулись, барабанили. Тряслись, — все ненадолго оглянулись на кого-то вне моего поля зрения, человек явно пытался что-то продемонстрировать.

— Словно ускоренная съемка, как трепыхается какое-то ужасное… растение.

— Больше всего похоже на тонущую козу. Козу, тонущую в чем-то липком и вязком.

— Придушенное блеянье и…

— Как же они тряслись.

Но всепоглощающая склейка мира, языка и действия не может не порваться и более радикальным образом. И рвется она именно там, где тонко: внутри одного из главных языков масскульта.

Особой точкой оказываются движущиеся картинки, визуальность абстрактного кино, в своем пределе явленная в «Бесконечной шутке» — фильме, созданном отцом главного героя, авангардным кинорежиссером Джеймсом Орином Инканденца. Люди, увидевшие «Бесконечную шутку», уже не могут оторваться от экрана и оказываются навсегда потеряны для всего внешнего мира.

К полудню 2 апреля ГВБВД: ближневосточный атташе по медицине; его преданная жена; личный ассистент личного врача саудовского принца К——, которого послали проверить, почему атташе по медицине с утра не появился в «Бэк-Бэй Хилтон» и не отвечает на пейджер; сам личный врач, который приехал проверить, почему не вернулся его личный ассистент; два охранника с табельным оружием из посольства, которых отрядил кандидозный и откровенно взбешенный принц К——; и два опрятных Адвентиста седьмого дня с памфлетами, которые заметили головы в окне гостиной и обнаружили, что передняя дверь не заперта, и вошли с благими духовными намерениями, — все они смотрели рекурсивную петлю на экране телепьютера, которую атташе по медицине установил прошлым вечером, смотрели сидя и стоя, глядя неподвижно и внимательно, не проявляя ни малейших признаков тревоги или недовольства, хотя в комнате, разумеется, очень дурно пахло.

<…>

— До двадцати человек, Реми. Вышли из строя к чертовой матери. Атташе и его жена, жена — гражданин Саудовской Аравии. Еще четыре чурки, все с документами посольства. Пара соседей, кажется. Остальные — в основном полицейские, пока до них не дошло отрубить энергию перед тем, как заходить.

— Местные полицейские силы. Жандармерия.

Исходом из мира, в котором субъект определяется его поведением, выраженным на языке, становится вызванный погружением в невербальное отказ от какого бы то ни было поведения. Cам же способ исхода оказывается не только революционным, по своей сути, оружием, но и орудием революционеров — за ним охотится квебекская террористическая организация «Воины инвалидных колясок», которой противостоит Агентство неопределенных служб США.

Впрочем, для себя Д. О. Инканденца выбирает куда более непосредственный выход в сторону разрыва между телом и разумом. «Тело» — символ действия — остается на месте, а голову режиссер взрывает, погружая ее во включенную микроволновку.

Самоубийство Инканденца-старшего отнесено в романе на одно из 1 апреля середины 2000-х годов. Немногими годами позже своего вымышленного героя кончает с собой и реальный писатель. 12 сентября 2008 года Дэвид Фостер Уоллес вешается во дворе собственного дома, покидая мир навязанного отчуждения и бессмысленных действий. Миру он оставляет более 1000 страниц набросков своего последнего, оставшегося неоконченным, романа «Бледный Король».