Кто владеет Манхэттеном? Институциональная критика в искусстве от войны во Вьетнаме до фестиваля в «Мутаборе»

Могут ли публичные конфликты и скандалы быть полезными? Исследовательница Сара Ахмед предлагала «прочитать» боль, которая в них скрыта, и «перевести» эмоции на язык социальных отношений: такой «перевод» помогает увидеть расстановку сил в обществе — кто действительно имеет власть над ситуацией и какие мотивы лежат за пределами «поля боя». Дарья Юрийчук, соосновательница медиаактивистского объединения «Кафе-мороженое», рассматривает недавние конфликты в современном искусстве и ищет подходящую оптику для их анализа.

«[Д]орогие художники <...> были разные богатые люди — мы не касаемся вопросов того, как они делали свой бизнес. Их коллекции позволили искусству стать искусством. Если вы хотите думать о будущем, а будущее — это ваши имена в истории искусства, то не плюйте в колодец», — сказала Анна Гор на круглом столе, наделавшем много шума в прошлом году.

Феноменальная по накалу дискуссия вокруг проекта NEMOSKVA, которая состоялась в Пушкинском музее, обнаружила разлом: сторонники институциональной лояльности призывали к деликатному умолчанию касательно того, откуда в искусстве берутся деньги и кто ими распоряжается. Другая сторона, представленная по большей части независимыми художниками и кураторами из разных городов, настаивала на необходимости прозрачности не только в коммуникации (одним из поводов для конфликта было недопонимание, получат ли финалисты бюджет на реализацию своих проектов), но и в распределении ресурсов. Они выступили с коллективным письмом, в котором предложили создать именно такую системную поддержку современного искусства, которая нужна самим культурным работникам и работницам в городах России, а не вершителям их судеб «наверху». Авторы письма также призывали переосмыслить идею больших проектов, ради которых и организаторы, и участники часто идут на большие риски и компромиссы с грантодателями.

Трансляция круглого стола «Бегущий по лезвию: к лучшему пониманию между художниками и институциями» — в рамках проекта NEMOSKVA. 3 сентября 2020 года

Открытое письмо художников перформанса, написанное в ответ на опенкол с приглашением поработать за идею (и воду) в перформансе режиссера Максима Диденко для фестиваля Outline в «Мутаборе», тоже проблематизировало проектную гигантоманию: вместо того чтобы придумать проект, который организаторы могут себе позволить, они экономят на труде, нанимая волонтеров для вполне профессиональной работы (выступления всю ночь и 25 часов репетиций). В этих примерах, как и многих других, участники художественного процесса начинают задавать вопросы устройству системы в целом и отказываются сотрудничать на тех неприглядных условиях, которые им предлагаются по умолчанию. За этими условиями обнаруживается масса проблем. И говорить о них стоит не только потому, что художники не получают денег, но и потому, что они структурные и касаются всех.

Столкновения, которые сегодня происходят на территории искусства и культуры, защитники статуса-кво часто списывают либо на разницу поколений, либо на «новомодные западные веяния». Так, Милена Орлова, главный редактор The Art Newspaper Russia и модератор дискуссии в Пушкинском о «Немоскве», иронично вписывает ее в контекст пресловутой «новой этики»:

«Сейчас невероятная в мире волна — сбрасывают памятники героям, всех упрекают в колониализме, расизме, сексизме, примитивизме и бог знает еще в каких грехах».

После конфликта с художни_ком Мариной Шамовой ярмарка молодого современного искусства blazar даже организовала дискуссию, которая называлась «Новая трудовая этика». Оттенок драматичной разницы поколений, которые никак не могут найти общий язык, заметен и в обсуждениях ситуации с Максимом Диденко.

Письмо против эксплуатации перформеров встретило непонимание со стороны организаторов фестиваля, для которых оказалось сюрпризом, что «новое этическое поколение» почему-то стало просить оплату за работу, которую раньше было принято считать чем-то вроде неоплачиваемой стажировки (что само по себе сомнительное явление).

Видео «Извините, но я вынуждена вас прервать» медиаактивистского объединения «Кафе-мороженое», созданное для выставки Conflict Check (ММОМА). 2021

Ничего нового

Но в критике институций, как и в том, что зовется «новой этикой», нет ничего нового. Элла Россман в своей статье блестяще показывает, как «новая этика» в русскоязычном пространстве оказалась «соломенным чучелом» — словом-зонтиком, под которым скрываются все страхи интеллектуалов (по большей части консервативного толка): новая волна российского феминизма, культура отмены, борьба с харассментом и домогательствами, «чувствительность» молодежи, обсуждение личных границ и травм, инклюзивность в разных организациях, квотирование, политика идентичности, новые формы романтических отношений и партнерства, протесты против расизма и т. д. Процессы, стоящие за институциональными конфликтами в поле искусства, как и то, что понимают под «новой этикой», включают целый ряд проблем: от недофинансированности государственных культурных учреждений до мифа, что искусство — это служение, а не труд. Те, кто обладают большей властью, предпочитают закрывать на них глаза, выставляя всех несогласных маргиналами. Многие из этих проблем были подняты и разрешены самой историей искусства: например, в 1874-м импрессионисты, не принятые официальным парижским Салоном, устроили собственную выставку и этим изменили представления о том, каким может быть искусство. Многие историки и теоретики именно с этого события начинают отсчет того искусства, каким мы знаем его сегодня, — оно как поле, которое бесконечно проблематизирует себя и выходит за собственные пределы.

Акция Алены Левиной «Доступное_искусство». 17 июня 2021 года

Отвергнутые часто ставят самые острые вопросы. Ворвавшийся в ЦДХ в 1994-м с криками «Почему меня не взяли на эту выставку?!» художник Александр Бренер, на которого Милена Орлова ссылается как на анекдот («всегда найдутся люди, которые чем-то недовольны»), эксплицитно и аргументированно обозначал свою критическую позицию по отношению к институту современного искусства. Его акция — не обида, а манифест о необходимости вести войну с системой во имя новых отношений в культуре: «недискриминационных, неподчиненных, нерепрезентируемых в понятиях фрустрации, конкуренции и гегемонии». В 2015-м художница Светлана Спирина, которую не взяли в программу 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, десять минут провела вниз головой на альпинистском тросе, свесившись из окна девятого этажа гостиницы «Исеть», и после акции призвала всех «отвергнутых» художников размещать свои произведения на выставке без согласования с организаторами. Ее интервенция «Посторонний» ставила под вопрос необходимость властного опосредования институции во взаимодействии художника и публики.

Недавняя акция Алены Левиной «Доступное искусство», прошедшая 17 июня 2021 года в день вернисажа «Винзавод. OPEN», хотя и не была запланирована как акция «отвергнутой художницы» (Алена выступала в качестве выпускницы одной из программ институции), стала ею в процессе. На протяжении четырех часов Алена с подругами планировала петь во дворике Центра современного искусства хиты радио «Дача» и «Милицейской волны», чтобы собрать деньги на создание доступной среды на «Винзаводе»: Алена — активистка объединения женщин* с инвалидностью Invagirls. Но эта ироничная критика немедленно встретила сопротивление:

«Мужчины в серых костюмах окружили меня. Один из них сказал, чтобы я прекращала петь. Он не представился, подошел к колонке и выдернул шнур микрофона, выкрутил звук колонки до нуля. Я стала петь а капелла. Пригрозил вызвать полицию, если мы не уйдем».

Алена продолжила акцию за пределами «Винзавода» и собрала достаточно денег для покупки пандуса.

Как и бесконечная конкуренция, в которую погружают институции художников, трудовые права культурных работников были предметом дискуссий еще десять лет назад. Например, в 2010-м активно обсуждался вопрос, нужно ли деятелям культуры создавать профсоюз, а в 2011-м прошел Первый майский конгресс творческих работников — 48-часовое беспрерывное обсуждение, с общими для всех сном, едой и выходом на демонстрацию, посвященное проблемам трансформации труда, культурного производства и повседневной жизни творческих работников. Через год, в рамках Второго первомайского конгресса, участники выпустили методическое пособие по правовым аспектам труда творческих работников, чтобы решать проблемы не только в дискурсивной, но и в юридической плоскости.

Новизна сегодняшних споров заключается, возможно, лишь в том, что очередной волне «недовольных» есть на что опереться: благодаря практикам институциональной критики и гражданского активизма культурным работникам удается найти способы вывести на поверхность и заострить проблемы таким образом, что они доходят до своих адресатов. Так, дебаты, разгоревшиеся вокруг новости о том, что 6-я Уральская индустриальная биеннале выбрала Екатеринбургский цирк одной из площадок для своего основного проекта, проблематизируют не только внутрицеховые отношения, но и множественные связи и взаимовлияния искусства и «внешнего мира». Волну подняла художница Алиса Горшенина. В знак протеста против сотрудничества с цирком она отказалась участвовать в биеннале: хотя во время фестиваля сам цирк работать не будет — в нем покажут работу румынской художницы Александры Пиричи, — в остальное время в цирке выступают дикие животные.

Цирки по всему миру отказываются от представлений с дикими животными, и это приводит к полному переосмыслению их деятельности. Но «Росгосцирка», к которому относится екатеринбургский филиал, «революция зрелищных искусств, которая проходит сегодня в мире, никак не коснулась», пишет Ника Пархомовская, ссылаясь на бывшего руководителя «Росгосцирка» Александра Калмыкова: «Номера с животными занимают в ней мощный процент и являются безусловной основой цирковой экономики». Благодаря поддержке экоактивисток протест художниц прозвучал громче, хотя за ним последовало довольно невнятное оправдание кураторов биеннале. Еще одна тема, которой Алиса коснулась вскользь, — финансовая поддержка другой площадки биеннале предприятием Evraz, которое уничтожает экологию Нижнего Тагила (Росприроднадзор недавно выписал предприятию штрафы на сумму 1,1 млн рублей за загрязнение рек и воздуха), — тесно связана с кейсом цирка: обе подразумевают циничную эксплуатацию животных и земель.

Институциональная критика — самый прямой ответ на структурные проблемы искусства и одна из возможных оптик для этих конфликтов, которая может помочь увидеть, с какими проблемами сталкивается этот процесс.

С чего всё началось

«А ты знаешь, на кого работаешь? Точно? ТОЧНО?» — спрашивает киллерша Вилланель агента Еву Поластри, которая расследует ее убийства в сериале «Убивая Еву». Таким же вопросом задались художники в начале 1970-х. Как и за Вилланель — за игроками в мире искусства стоят невидимые силы со своими интересами, искусство — далеко не автономная территория прекрасного. Правда, художники не первые заметили, что они не одни на этом поле. В 1964 году американский арт-критик Артур Данто ломал голову над работой Энди Уорхола с коробками «Брилло»: как и многим, ему не давал покоя вопрос — почему это вообще считается искусством. В своем легендарном тексте «Мир искусства» Данто приходит к выводу, что само искусство и его границы определяются институционально — то есть благодаря художественной теории и сообществу арт-профессионалов, которые ее создают. Размышления Данто социологи и философы развили в институциональную теорию искусств, которая пыталась обнаружить связь между социальными практиками и художественными артефактами.

Говард Беккер, например, заметил, что никто из участников художественного поля не может считаться единоличным «производителем» искусства: «миры искусства» рождаются благодаря комплексу факторов. Чуть позже социолог Пьер Бурдье обнаружит, что символическое значение искусства нельзя отделить от его политико-экономического функционирования.

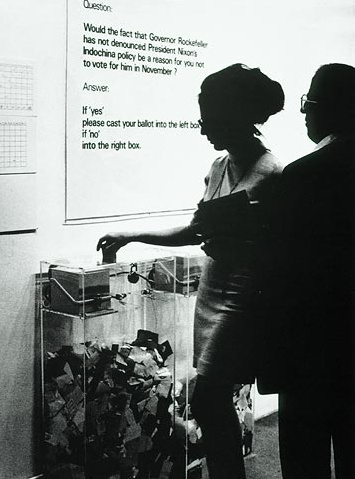

Но вернемся к художникам. Ханс Хааке, например, не постеснялся спросить, кто входит в попечительский совет Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA), куда его пригласили в качестве одного из участников выставки «Информация» в 1970-м. Его работа MoMA Poll представляла собой два ящика для голосования и над ними вопрос «Станет ли тот факт, что губернатор Рокфеллер не осуждает политику президента Никсона в отношении Индокитая, причиной того, что вы не проголосуете за него на выборах в ноябре?». Губернатор Рокфеллер входил тогда в состав попечительского совета MoMA, так что жест Хааке выглядел очень дерзко.

В 1974-м художника пригласили поучаствовать в выставке «Проект-74» в Музее Вальрафа — Рихарца у него на родине, в Кельне. Хааке предложил серию из десяти стендов с анализом провенанса, истории владения, картины Эдуарда Мане «Пучок спаржи» (1880), которая была подарена музею Обществом друзей Музея Вальрафа — Рихарца. Последний стенд представлял анализ деятельности председателя общества — Германа Йозефа Абса. С 1933-го по 1945 год Абс был крупнейшим банкиром и финансовым советником Гитлера, а после войны с легкостью вернул себе прежнее положение, влияние и власть и сохранял их на протяжении 1960-х годов. Работа Хааке, вскрывающая его нацистское прошлое, показывала, как легко позиция мецената позволяет человеку отбелить его более чем сомнительную биографию. Проект Хааке выбрали кураторы, но отклонила администрация музея. Доброе имя мецената оказалось под надежной защитой культурной институции.

Для Хааке сталкиваться с отказами было не впервой: в 1971 году его персональную выставку «Ханс Хааке: Системы» в Музее Гуггенхайма отменили из-за требования директора музея Томаса Мессера убрать из экспозиции две работы. Хааке и куратор выставки Эдвард Фрай отказались. Причиной конфликта послужила серия фотографий фасадов недвижимости Манхэттена с информацией о том, кто ими владеет, под названием «Шапольски и другие владельцы недвижимости Манхэттена». Используя данные из открытых источников, Хааке проследил связи и отношения между собственниками и выявил структуру целой империи недвижимости в разных частях Нью-Йорка, которой владеют всего несколько семей. В письме об отмене выставки Мессер среди причин отказа назвал опасность, что застройщики подадут на музей в суд за клевету. Однако, посоветовавшись с юристами, Хааке пришел к выводу, что причины отказа были не юридическими.

Чтобы разобраться в конфликте, стоит тщательнее присмотреться к ранним работам Хааке. Прежде чем заняться критикой институций, Хааке интересовался системами: в 1963-м, например, он представляет на выставке пустую коробку с конденсатом, чтобы обратить внимание зрителей на то, как система отвечает на изменения среды. Затем от физических систем он переходит к, как он их называет, социальным системам в реальном времени (real-time social systems). Художники, подобно воде в экосистеме, оперируют в определенной социополитической среде, которая включает не только художника с его работами и культурные институции, но и всех тех, кто финансирует их деятельность, их косвенные интересы, а также последствия. Хааке действует, держа в голове весь этот масштабный контекст своей работы. Но тут он встречает сопротивление: выступая против включения работы в экспозицию, помимо доводов о клевете, Мессер аргументировал свою позицию тем, что работа Хааке «нарушает нейтральность произведения искусства и потому не заслуживает покровительства со стороны музея». Музей в представлении Мессера — нейтральное пространство, и эффекты работы художника не должны выплескиваться за его нейтральные пределы. Согласно Мессеру, аккумуляция большого капитала должна оставаться окутанной завесой тайны и не может быть предметом общественного изучения. Хааке пишет, что если бы работа была вырвана из контекста, стала неким герметичным кодом без разгадки — она бы не вызвала нареканий: сам принцип реал-тайм-системы был расценен институцией как яд.

Как только искусство может повлиять на что-то за его пределами — оно отторгается системой. Но и сам отказ директора музея, и бойкот 130 художников, отказавшихся работать с Гуггенхаймом, можно считать эффектом работы Хааке, который подтверждает, что искусство не автономно, а музей вовсе не нейтральное и непроблематичное пространство, невовлеченное в политические и экономические интересы.

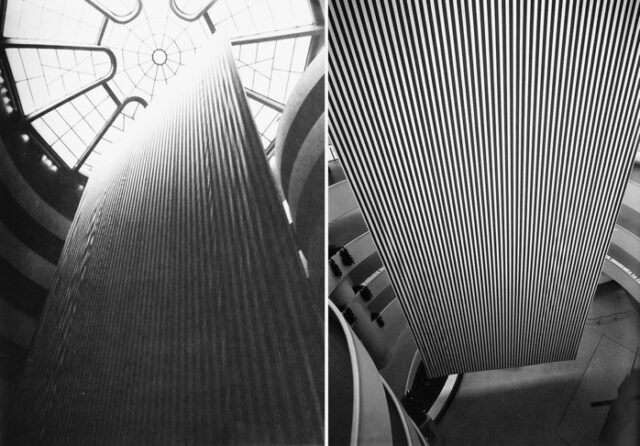

Еще один скандал в Гуггенхайме развенчал нейтральность музейного пространства, на этот раз более привычным для искусства, художественным способом. Во время Шестой международной выставки Даниель Бюрен подвесил свою работу — огромное полосатое полотно — к потолку цилиндрического атриума музея, таким образом разделив пространство на две половины. Против работы высказались художники-минималисты, художественная практика которых исходит из представления о том, что феноменологическое пространство, где зритель взаимодействует с произведением, нейтрально. Они пожаловались, что работа Бюрена загораживает инсталляции других участников.

Стоит упомянуть, что само здание Фрэнка Ллойда Райта с его спиральными пандусами сложно назвать нейтральным — работа Бюрена лишь подчеркнула это его качество. Вера в существование нейтральной музейной архитектурной среды выглядела наивной благодаря такому соседству. Задачей Бюрена было не только показать эстетические качества среды, но и наглядно воплотить метафору институциональной пристрастности: экономические и идеологические интересы контекстуализируют любой художественной объект, музей неизбежно навязывает принципы собственного пространства. В текстах Бюрен анализирует то, как музей натурализирует свое содержимое: факты, представленные в нем, становятся историей, а объекты — образчиками правды и красоты.

«Разного рода опорные элементы работы (каркас, место, подставка, рама, оборотная сторона, цена и т. д.) остаются для нас невидимыми или необозначенными/скрытыми — это факт вовсе не „естественный“ и случайный, как нас хотели бы заставить думать, а тщательно замаскированная буржуазная идеология, на службе у которой — сами художники. Это камуфляж, „посредством которого буржуазия превращает реальный мир в образ мира, Историю в Природу“».

Даниель Бюрен. «Функция музея», 1971

Музей как публичный институт появляется в XVIII веке — до этого искусство существовало в частных собраниях богачей — простые люди не могли проснуться утром и сходить посмотреть Тициана. Но несмотря на такое демократическое новшество, музеи с самого начала не были невинным изобретением: возникновение музеев — это начало культурной политики, желания управлять массами через конструирование общей (национальной) истории и идеологии. Тем более что предметы, составляющие ядро музейных коллекций, по большей части — колониальные трофеи. В музеях Бельгии выставлены предметы, которые король Леопольд II вывез во время колонизации земель современного Конго, в Британском музее и Музее Бостона хранится бенинская бронза, захваченная британскими военными в ходе карательной экспедиции, — таких случаев не счесть. Один из самых громких примеров — мраморные скульптуры Парфенона. Британский лорд Элгин выкупил их у турецких захватчиков и отвез к себе на виллу в Англию, а затем продал Британскому музею, чтобы расплатиться с долгами. В насмешку над имперской сущностью музеев Марсель Бротарс создает проект «Музей современного искусства. Отдел орлов». Он собирает коллекцию изображений орлов — символа империализма — самого разного толка: от помпезных скульптур до почтовых марок. Его коллекция — пародия на благородный порядок старого доброго музея.

Музей, притворяясь невинным, обладает властью представлять свой взгляд как нейтральный. Колониальная логика музея тесно связана с проблемой репрезентации — ведь большинство так называемых перемещенных ценностей всегда хранилось там под вывеской «примитивное искусство».

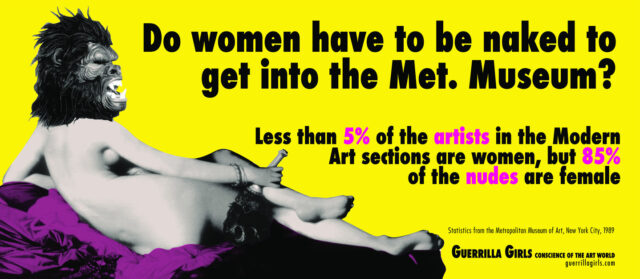

Гендерный аспект репрезентации проблематизировала группировка Guerrilla Girls. «Должна ли женщина раздеться, чтобы попасть в Метрополитен-музей? — спрашивают они. — Менее 5% работ в разделе современного искусства создано женщинами, более 85% — изображения обнаженных женщин». В 1971-м Линда Нохлин пишет знаменитую статью «Почему не было великих женщин-художниц?», указывая на социальные предубеждения и ограничения в образовании: благодаря многоуровневому и невидимому механизму фильтров система искусства функционировала таким образом, что женщины в нее не допускались.

Марта Рослер расширяет повестку и подчеркивает классовую составляющую музея. Ценность и стоимость искусства покоятся на представлениях о вкусе и разнице между высокой и низкой культурой. Представления о хорошем вкусе ставят во главу угла формальные качества произведения и сосредотачиваются на романтической одинокой фигуре художника и пассивном зрителе. Добавим сюда тот факт, что дорогие арт-школы и полубесплатный труд художника могут позволить себе в основном дети достаточно богатых родителей — наблюдение Эдриан Пайпер, — и узнаем, к какому классу принадлежит право определять, что является хорошим вкусом, а что нет. В результате статус-кво воспроизводится с помощью искусства.

Этот статус-кво, как отмечает Хулио Ле Парк, еще один представитель институциональной критики, поддерживается мифами об уникальном объекте и его создателе. Без возможности бросить вызов тем условиям, которые нам предлагает мир искусства, поставить под вопрос ценности, которые его формируют, художник бездумно поддерживает систему и не может живо реагировать на социальные проблемы. Он призывает художников задавать вопросы себе, тому, что делаешь и своему месту в обществе, указывать на противоречия арт-мира, пользуясь любой возможностью для проблематизации системы.

Проблемы второй волны

В 1975 году термин «институциональная критика» впервые (согласно Александру Альберро) появляется в печатном тексте — в статье Мела Рамсдена «О практике». В нем Рамсден, участник группы Art & Language, критикует инструментализацию искусства и гегемонию нью-йоркской арт-сцены. Рамсден анализирует достижения первой волны критики институций и отмечает, что, несмотря на продуктивность и определенные успехи конца 1960-х — начала 1970-х, все действия были либо направленными на улучшение существующей системы (и тем самым косвенно ее поддерживали), либо оппортунистскими — такими, которые позволили себе быть кооптированными системой ради коммерческого успеха. По его мнению, капиталистическая структура арт-рынка полностью интернализована всеми его участниками. Вторая волна, 1980–1990-х, столкнулась с тем, что институциональная критика оказалась встроенной в историю искусства самими институциями и, таким образом, растеряла свой критический пафос. Музеи стали чем-то вроде отделов по связям с общественностью своих корпоративных спонсоров.

На протяжении последующих лет кооптация только продолжалась. Как замечает Андреа Фрейзер в статье 2005 года «От критики институций к институту критики», спустя 40 лет после своего возникновения институциональная критика сама институциализировалась окончательно:

«Даниель Бюрен вернулся в Музей Гуггенхайма (откуда, как известно, его работы, так же как и работы Ханса Хааке, были убраны в 1971 году по цензурным соображениям) с большой инсталляцией; вместе с Олафуром Элиассоном он же обсудил на этих страницах проблему „институции“; LACMA провел конференцию под названием „Институциональная критика и после нее“; симпозиумы, планирующиеся в Музее Гетти, ежегодная конференция Ассоциации художественных колледжей, а также специальный выпуск Texte zur Kunst — всё это свидетельствует о том, что скоро институциональную критику для удобства будут называть просто ИК. Как будто кто-то икнул!»

Фрейзер фокусируется на самом методе, который используется для критики институций, и справедливо замечает, что «институциональной критике выказывается бесспорное уважение, как правило, характерное для художественных явлений, которые уже приобрели определенный исторический статус. Однако это признание быстро становится поводом отвергнуть критические претензии». Искусство — даже критическое — очень быстро абсорбируется и рынком, и миром искусства и меняет свой смысл. Как любая другая тема, институциональная критика становится контентом, но не меняет принципы функционирования системы в целом. Хито Штейерль пишет:

«Если современное искусство — это ответ, то вопрос: „Как сделать капитализм красивее?“ <...> Сегодня музеи деконструктивистского современного искусства появляются в любой уважающей себя автократии. В стране нарушаются права человека? — Пусть Гери сделает там галерею».

Саймон Шейх настроен менее пессимистично: он предлагает рассматривать институциональную критику не как жанр современного искусства, а «как аналитический инструмент, метод критики политики и самовыражения, который может быть применим не только к миру искусства, но и к дисциплинарным пространствам и институциям в целом».

Подводя итоги институциональной критики, Фрейзер замечает, что само слово «институциональная» создает путаницу — как будто речь идет лишь о критике замкнутого мира различных площадок производства, представления и распределения искусства. Но как мы видим в самых ранних примерах — работах Хааке, — интенция была прямо противоположная. Чтобы избежать этой путаницы, Марина Вишмидт предлагает говорить не об институциональной, а об инфраструктурной критике — для обозначения взгляда на художественное учреждение как на место ресурсов — материальных и символических. По ее мнению, это позволит подсветить связь между материальными и идеологическими условиями их функционирования.

Такой подход помогает, например, обратить внимание на то, что фасады биеннале в городе Сатка, спонсирующегося компанией «Магнезит», прикрывают загрязнения бассейна реки Волги. Или обнаружить, что одна компания может взять под контроль практически все сферы жизни населения моногородов Крайнего Севера — от экономики и общественной жизни («Норильский никель» в городе Заполярном Мурманской области не только дает рабочие места, но и поддерживает социальное предпринимательство) до жизненных перспектив школьников (а также школы и все другие виды производства знания в городе). Или, как это делает художник Стас Шарифуллин в критической работе о Богучанской ГЭС, задать вопросы: «Можно ли эксплуатировать ресурсы, контекст, людей „разумно“ или „гуманно“ и где пролегают границы между эксплуатацией и сотрудничеством?» — относящиеся одновременно к строительству гидроэлектростанции и к организации выставки современного искусства.

Сегодня, кажется, институциональная критика не потеряла актуальности. Российские культурные деятели высказываются точь-в-точь как директор Гуггенхайма, а вопрос «чьи интересы обслуживает эта структура» актуален далеко за пределами мира искусства.