Как интеллигенция и народ находят общий язык

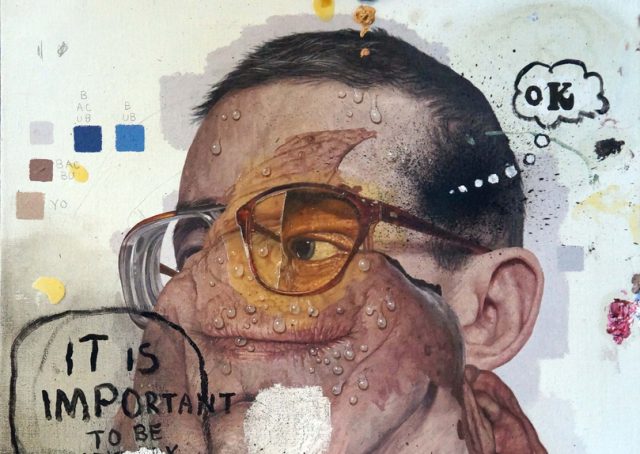

В школе у меня было погоняло «Умный». Там, в деревне, откуда я родом, я носил неправильно подобранные очки с толстыми стеклами, нелепый широкий свитер, делавший мне женские бедра, участвовал в олимпиадах, и меня не любили пацаны.

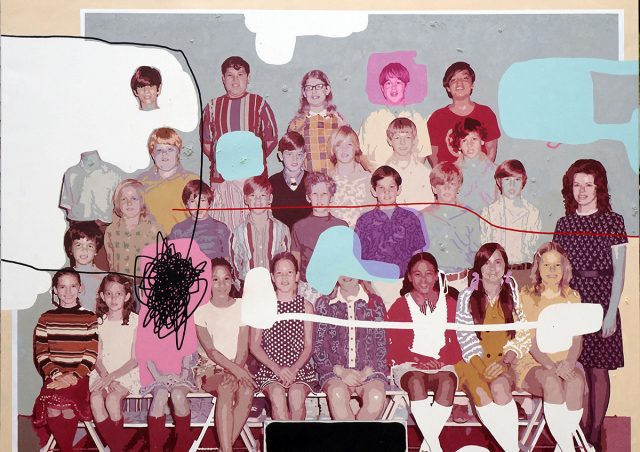

Не любили всю нашу компанию хороших домашних мальчиков. Так, одного из нас, Саню, мы звали «Саша», и нас за это считали геями (называли, понятное дело, по-другому).

Прежде чем рассказать веселую историю, хочется очертить предмет этого рассуждения.

Поколения русских интеллигентов пытались определить, что же такое, собственно, интеллигент.

Последовательно отвергали образование, профессию, культурный уровень, моральный кодекс, социальную роль и материальное положение — и приходили к таким сложным и зыбким дефинициям, понять которые не поможет и полный курс лекций академика Лихачева. Сохранилось ли сейчас противопоставление «интеллигенция — народ», и если да, то в каких формах? По моим наблюдениям, сохранялось какое-то время еще лет десять назад, в скрытых, иногда карикатурных, но отчетливых формах. А потом сошло на нет, и вот как мне это запомнилось.

Короче, с одним пацаном, который особенно усердствовал в дискриминации нашей компании по признаку (мнимой) сексуальной ориентации, мы пошли за школу драться, и я его почти «размотал». Конечно, я не был крутым бойцом. Просто я так испугался, что изо всей силы махал руками перед его лицом, и несколько раз он пропустил.

Победителей, как известно, не судят, и шаблон у «реальных пацанов» был порван. Разрыв увеличился, когда мы, ботаны и задроты, начали курить, а потом пошли в качалку и на вольную борьбу.

Мы не стали «своими», и уважать нас не начали: мы просто привлекали больше удивленного внимания. Его природу легко представить, отзеркалив сюжет: как бы выглядел реальный пацан, начни он побеждать в олимпиадах по литературе? Только позже я понял, что если бы мы хотели влиться в коллектив, надо было не меняться по существу, а мимикрировать эстетически. То есть снять очки, свитер и перестать называть Саню Сашей.

Я рассказываю школьные истории не для того, чтобы развлечь читателя, у всех подобных историй полно. Просто моя биография и моя география хорошо укладываются в понятийный футляр «интеллигенция — народ», который прикрывается сверху второй важной дихотомией «город — деревня».

Почувствовав тогда, что дело в эстетике, я стал совершенствовать ее главный инструмент — язык, и, имея к этому некоторые природные склонности, научился разговаривать с пацанами, гладко стилизуясь под них и для достоверности допуская ошибки.

К сожалению, примеры этой речи трудно процитировать, так как она основана на окказиональных формах мата, но хорошо помню, что высшие степени и восторга, и огорчения в тех деревенских компаниях принято было выражать конструкцией, подразумевающей пенетрацию собственного же члена. Сначала (2003 год) я поступил в лицей и уехал в город, и, приезжая в деревню на выходные, я непринужденно бухал с пацанами у магазина, главного тусовочного места, где можно было за вечер встретить всех, и за догоном идти было совсем близко.

— Ооо, Умный приехал! Ну че как там, рассказывай. Стоит город?

— Да [пенетрация собственного члена], нормально все! Стоит город...

Потом я поступил на филфак МГУ и уехал в Москву. И, впервые приехав на лето в деревню (2006 год), с удивлением и даже гордостью обнаружил, что могу так же прилично разговаривать на этом языке (возможно, тогда я впервые серьезно задумался о литературной карьере).

— Ооо, Умный приехал!!! Ну че, рассказывай. Стоит Москва? Путина видел?

— Да хули Москва, стоит, куда она денется. Вот в универе у нас там, реально, такие телки [пенетрация собственного члена]...

Но эстетикой, языком отношения интеллигенции (меня) и народа (пацанов), конечно, не исчерпывались.

Старая парадигма реализовывалась и в части ожиданий народа от интеллигенции. Будучи по-прежнему убежденным в том, что интеллигент — чмо, задрот и говорящая обезьянка, народ тем не менее хотел, чтобы тот ему объяснил, Почему Все Так.

— Не, ну ты нормально мне объясни, без этих вот ваших. Умными словами мне не надо по ушам ездить. Давай, Умный, ты же умный, как пацан пацану мне объясни, почему в телеке говорят, как хорошо мы стали жить, а я как сидел тут в говне, так и сижу? А Путина видел? Если увидишь, скажи, что, короче, все не так ему докладывают. Че хлебало завалил? Че молчишь? Ссышь?

Оскорбляться на такие разговоры было бессмысленно, потому что в них не было попытки оскорбления. Это был не наезд, а стиль. И я, забыв все, что читал об общественной и литературной полемике второй половины XIX века, неосознанно, опять же на уровне языковой интуиции, пытался с народом слиться.

— А я откуда знаю, Почему Все Так? Мне кто-то че-то объясняет? ОНИ сидят там, делают че хотят, а нас за терпил держат. А мы не терпилы...

— Не терпилы!!!

Третья, самая насыщенная и динамичная итерация этих отношений началась, когда я, уже отучившись в университете и поработав в Москве, приехал к себе в деревню снова и по делам, связанным со здоровьем и военкоматом, полгода прожил там. Я работал корреспондентом в общественно-политической районной газете «Сельская правда» («22 февраля в п. Бохан в ночное время неустановленное лицо мешало работе магазина „Березка“»). Под впечатлением от этой работы я написал потом одноименную повесть, которая вошла в мою первую книгу. И тут опять дело было в эстетике и языке: корреспондентом я был фактически, а в трудовой у меня записано «заведующий отделом сельского хозяйства». Интеллигента нужно юзать по назначению, и если где-то происходит какая-то культурка, отправлять туда нужно, конечно, меня. Но! На посевную еду тоже я.

— N. N. (редактор), но я ведь в этом ничего не понимаю. Я не смогу сформулировать дельные вопросы.

— Но ты же в МГУ учился. Филфак. Сообразишь, поди; не маленький.

И я ехал освещать посевную и, сидя в бытовках, где возле железных печек обязательно грелась кошка, общался с трактористами и агрономами, тщательно подавляя книжные обороты речи и пытаясь вспомнить «народный» язык.

Но то ли я слишком рад был отдохнуть от Москвы и проблем в этих утренних, словно написанных маслом, выпуклых, жирных и ярких полевых пейзажах, то ли «народ», в нулевые пожив хорошо, поработав и попотребляв, стал говорить по-другому, — но зазора между нами, в который можно было с позором провалиться, я уже не чувствовал.

В бытовках, на досках с опилками, яичной скорлупой и непременной кошкой меня принимали фермеры в телогрейках в основном в русских и бурятских деревнях. В польской же (единственной в наших краях) деревне с деревянным костелом, в котором все еще слышно далекое готическое эхо, агроном в пиджаке вел меня в офис. И удивительно — все они говорили одинаково. Стиль исчез, остались факты, бизнес.

— Значит, пиши. Горюче-смазочные материалы в размере 20 т закуплены через «Иркутскнефтепродукт». Планируем засеять зерновых 1750 га, в том числе пшеницы 1350 га, овса... Записал? Овса 400 га, кормовых 600 га.

Если попробовать обобщить, то получается, что еще недавно можно было говорить о противопоставлении интеллигенции и народа, и то только в связке с другой оппозицией, которую я уже упоминал, города и деревни. Сейчас, имея для сравнения всего два примера, Москву и Иркутскую область, я этой связки больше не вижу.

В сытых ли нулевых дело, в повсеместном распространении интернета, в неясных глубинных культурно-генетических процессах, не знаю, но все и всё незаметно уравнивается. Деревенский «народ» и городская «интеллигенция» примерно одинаково оделись, накупили вещей и поездили по миру и теперь и живут, и говорят тоже почти одинаково.

И смешным анахронизмом стал мем «Москва жирует», так как все теперь понимают относительную ценность рубля. Наша школьная компания разъехалась по разным городам и занимается похожей офисно-менеджерской работой, а деревенские пацаны заработали денег и купили хорошие машины, и если я сейчас приеду в гости в деревню, говорить мы будем на примерно одинаковом стертом, ориентированном на передачу фактов языке.

То, что раньше было модусом существования, стало способом зарабатывания денег, и теперь интеллигентность хорошего мальчика и крутизна реального пацана измеряется не тем, что он делает, а тем, сколько он за это получает, — в автосервисе ли и грузоперевозках или в университете и редакциях.

Когда я в последний раз видел Саню, он был мент-ФСИНовец, циничный и веселый. Тем приятнее было положить ему руку на плечо и тихо сказать: «Саша».