История в кадрах: кто и зачем делает фотозины в России

Фотографические зины — это малотиражные издания в мягком переплете с преимущественно визуальным повествованием. Сегодня в России у этого медиа настоящий бум. Роман Волынский приехал в библиотеку Музея современного искусства «Гараж», чтобы пообщаться с Виталием Сидоровым — куратором коллекции зинов, отобрать для вас наиболее любопытные работы и понять, кому подходит такое творчество и как им можно заняться.

Расскажи, что нужно знать про фотозины, для тех, кто вообще не в теме.

Виталий: Изначально зины начали делать люди, которые не находили репрезентации своих интересов, образа жизни или культуры в массовых СМИ. Поэтому они открывали собственные небольшие журналы — платформы для сборки сообществ, аккумуляции ресурсов, знаний. Кроме того, для документирования внутренней, бытовой жизни. Зин функционировал как атрибут сообщества, который помогал ему, с одной стороны, обретать субъектность, а с другой — выходить в некоторую публичность, в том числе в более широких кругах.

Когда в России сформировалось сообщество?

Виталий: Можно, конечно, попытаться рассматривать зин как нечто преемственное по отношению к советскому самиздату, но это как минимум открытый вопрос.

Я бы начал отсчет с середины десятых годов, когда художники или просто творческие люди начали активно разрабатывать собственные зины. В 2017 году галерея «Граунд Солянка» начала регулярно проводить «Граунд Зин Фест». На мой взгляд, после этого практика начала развиваться активно: в независимых книжных магазинах появились зины, запустились еще фестивали. На сегодняшний день это уже часть культурного поля.

А если говорить об экспонировании — да, есть фестивали, есть магазины, которые, если готовы, принимают зины на реализацию. Но есть что-то еще?

Виталий: Для меня лично большим событием стал Telegram-канал «дзинь». Его ведет художница Лера Круглова из Ростова-на-Дону — она же с 2022 года организует фестиваль «Жердёла». В этом канале авторы зинов могут бесплатно публиковать новости о своих изданиях, чтобы их продавать или просто показывать. Это важная точка коммуникации.

Какие критерии попадания фотозинов в архив «Гаража»?

Виталий: Для меня важно увидеть в зине его самодостаточность.

Любая книжная форма отличается от музейного искусства тем, что она более автономна. Между читателем и произведением нет медиатора. В галерее ты смотришь на произведение, и вокруг него есть экскурсоводы, подписи, тексты, артист-стейтменты — прикладывается много усилий, чтобы зритель понял, что он видит. А с книгой все иначе. Она просто лежит или продается в магазине. Никто рядом не стоит и не объясняет смысл. Поэтому если в зине заложена возможность функционировать автономно, без посредников, я это очень ценю. Это и есть самодостаточность.

Ключевое в зине — наличие прямой авторской речи. Ведь исторически они и задумывались средством трансляции субъективных идей. Но сейчас это редкость. Авторы все больше пытаются передавать тонкие материи через визуальные знаки, а это получается не у всех. Поэтому мне кажется, что зин должен включать в себя текстовый комментарий от автора. Не в лоб объяснять, конечно. Но хотя бы дать какой-то ключ, чтобы читателю было проще войти в визуальный нарратив.

А кто вообще делает зины?

Виталий: Молодые авторы чаще всего, у которых пока еще нет имени и о которых никто не знает в художественной среде. Поэтому когда один незнакомый человек показывает другому издание без текста, только с изображениями, бывает сложно понять, что хотел сказать автор. И даже если захочешь разобраться, не всегда получится. Ни в интернете, ни в других источниках информации о нем нет.

Есть ли какие-нибудь советы начинающим фотохудожникам по дистрибуции зинов?

Виталий: Можно оставить заявку в телеграм-канале «дзинь», принять участие в фестивале Nizina, который самостоятельно делают художницы Кристина Сергеева и Кристина Шкилева, или постучаться на фестиваль «Жердёла». Предпочтительно уже иметь тираж и быть готовым его продавать. Но нужно быть готовым, что он может лежать очень долго. Это как с любым издательством: некоторые книги не продаются годами и лежат на складе — и в этом нет ничего специфического. Обычная издательская история.

Автору нужно понимать, чего он хочет от зина. Если цель — просто провести эксперимент, попробовать выстроить визуальную логику в книжной форме — это одна история. А если хочется, чтобы зин путешествовал, участвовал в фестивалях, доходил до читателей, то делай тираж побольше. Его можно не закрывать, допечатывать сколько угодно. Ведь зины — не про регулируемую издательскую деятельность. Там нет ISBN или ISSN, все очень свободно.

Не будем забывать, что зин — не про карьерный рост, не про накопление социального или финансового капитала. Там вообще часто нет выручки. Так что если уж в это втягиваться, то лучше на берегу понять, в чем для тебя личный кайф.

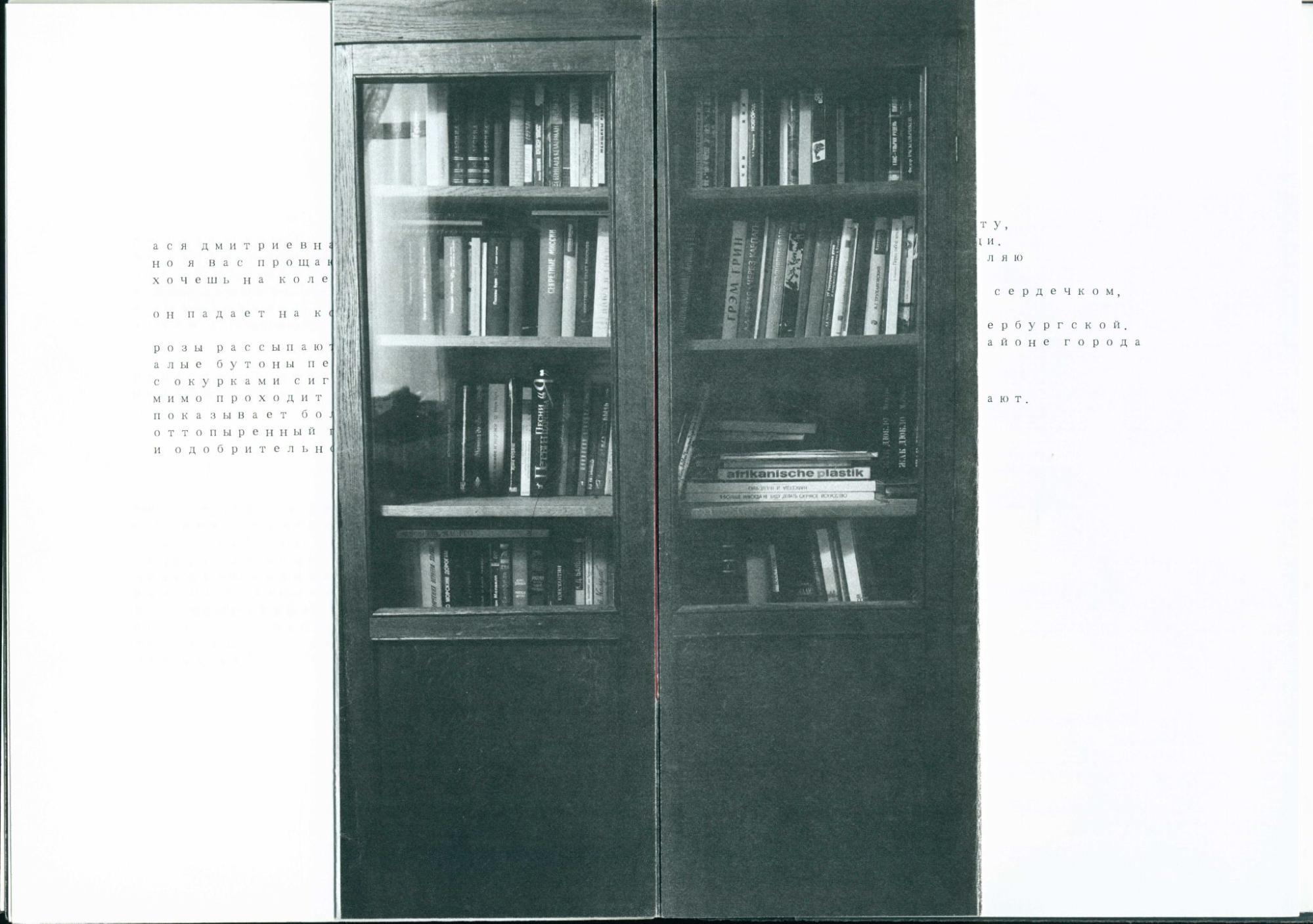

Ася Мясникова. «Из‑за вас я поверила в призраков»

Героиня зина уральской художницы Аси Мясниковой сталкивается с преследователем. По его словам, она совершила «ошибку» — заговорила с ним. Для него все девушки — «суки», а она обрела статус «богини». Ей остается только развенчать этот образ.

Фотозин Мясниковой — удачный пример того, как можно тематизировать и подчеркнуть специфичность самого носителя, то есть зина. На одном из разворотов читатель видит складку: если ее развернуть, появится шкаф, а если открыть его — на книжной полке увидим обнаженную героиню. Она прячется и от назойливого преследователя, и от читателя.

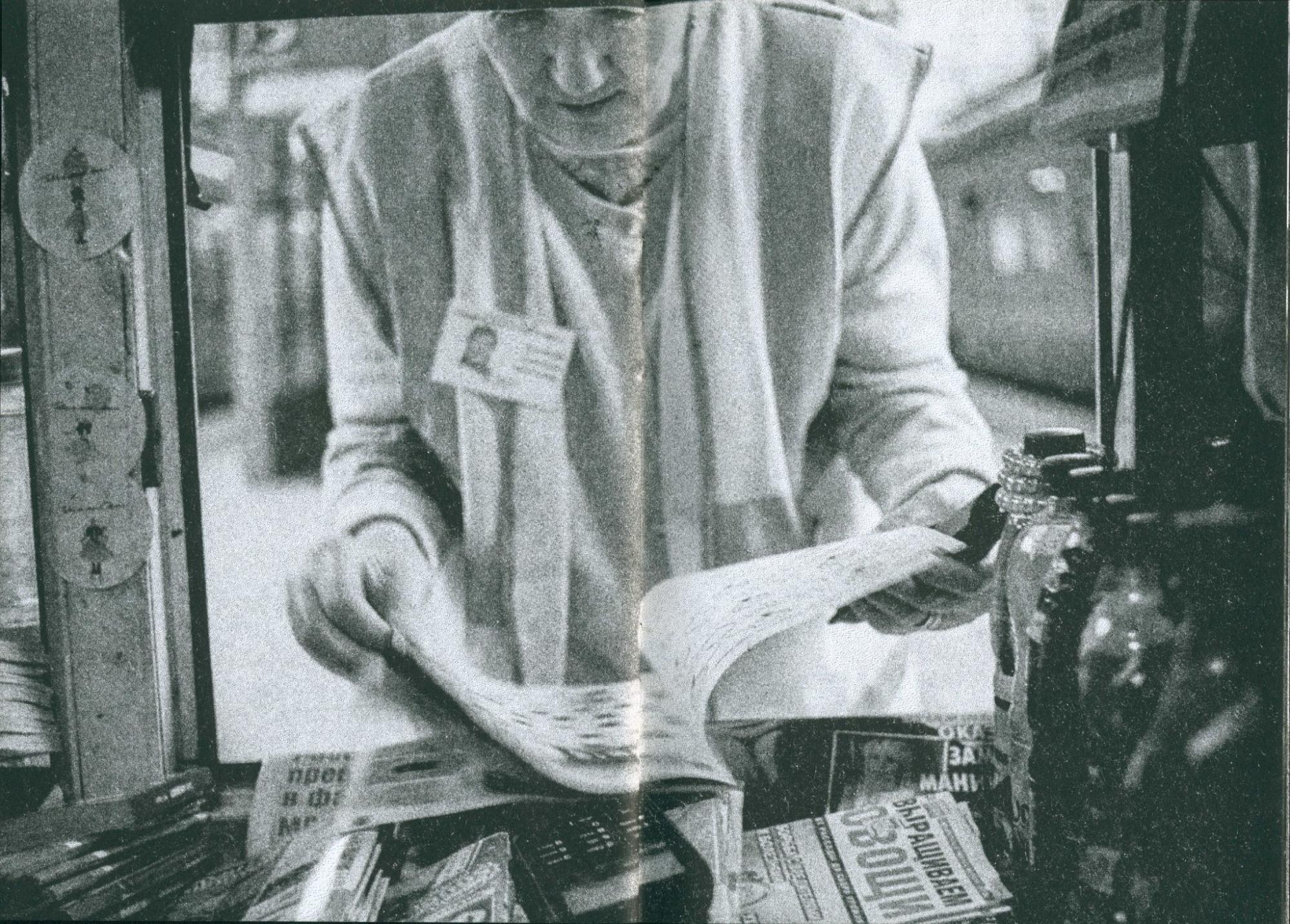

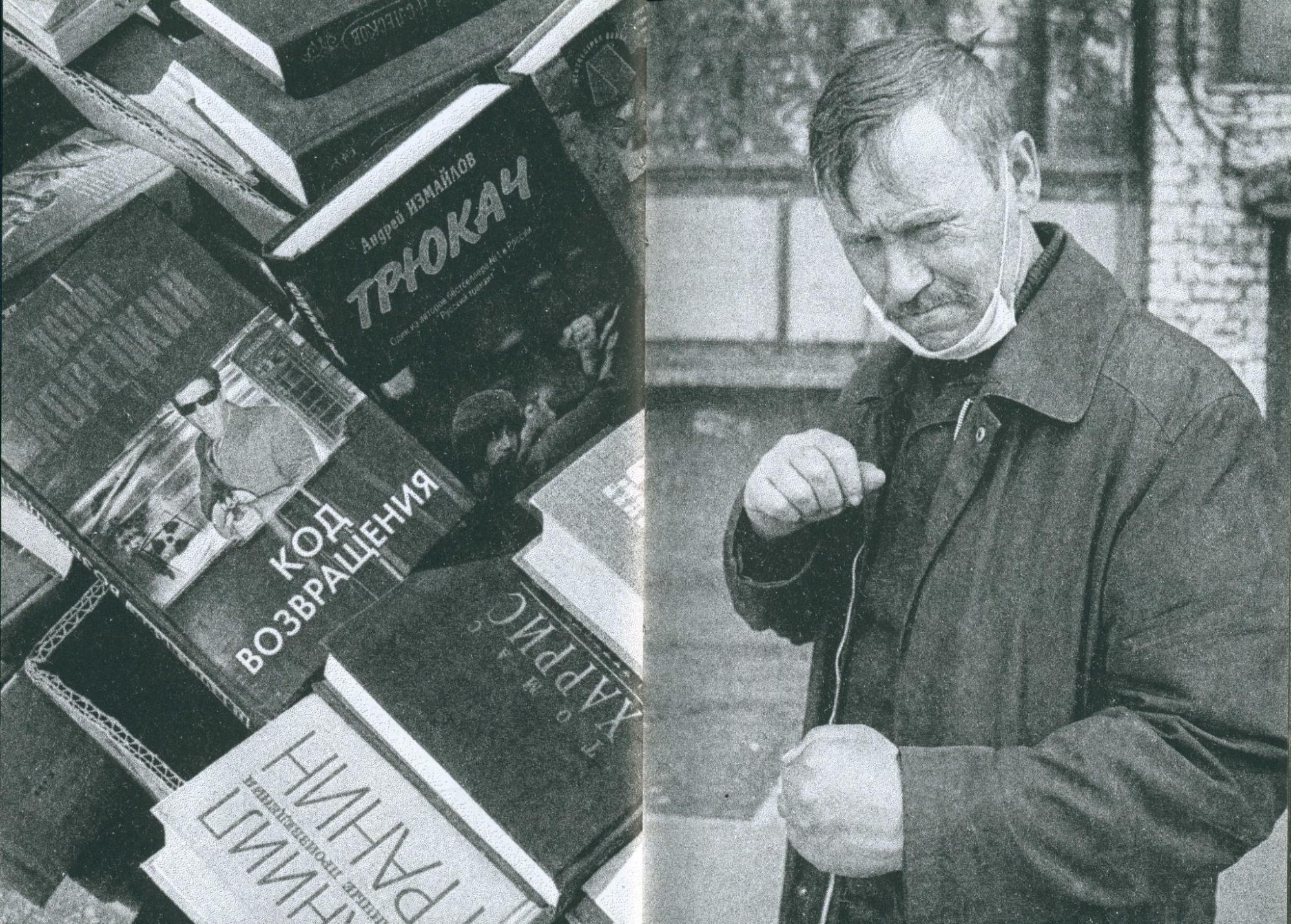

Дмитрий Птицын. «Киоск»

Во время пандемии самарский художник Дима Птицын устроился работать в киоск на платформе пригородных поездов, где он с утра до вечера продавал газеты, книги и продукты питания. Там он замаскировал пленочную камеру в коробку из-под антенны и незаметно фотографировал покупателей. В перерывах движениях электричек он снимал портреты людей, которые по той или иной причине остались на платформе.

Серия Птицына, выполненная в жанре уличной фотографии, могла бы существовать и вне формы зина — как галерейный фотопроект. Но автор не забывает о специфике формата фотокниги и выстраивает работы на страницах так, чтобы они в совокупности производили некий эффект. Например, соседство кадра с мужчиной в боевой стойке и кадра с романами «Код возвращения» и «Трюкач» явно задумано с комедийным подтекстом.

Лера Круглова. Flight Mode

Лера Круглова составила зин из найденных слайдов, купленных на блошином рынке. Она не знает, кто автор этих снимков и кто на них изображен. Тем не менее читателю несложно догадаться, что это туристическая экспедиция в горную местность. На любительских кадрах видно, как анонимный фотограф документирует походный быт и окружающую природу, с особым вниманием снимая флору и фауну крупным планом.

Зин Кругловой опирается на традицию вернакулярной фотографии («народной фотографии», запечатлевающей быт и повседневность глазами непосредственного участника, а не стороннего наблюдателя. — Прим. ред.). Ее издание — одновременно жест сохранения и художественного переосмысления визуального материала, происхождение которого уже невозможно восстановить. Для большей подлинности она вклеила в зин оригинальные позитивы пленки. В конце бумажного выпуска Круглова предлагает перейти по QR-коду на составленный ею плейлист — видимо, чтобы еще сильнее прочувствовать атмосферу серии.

Мария Пилькевич, Кирилл Пластунов. «Графство Абакан»

Зин открывается монологом пассажира поезда Москва — Абакан. Пилькевич и Пластунов попросили попутчика рассказать что-нибудь о столице Республики Хакасия, но тот признается, что никогда там не был и толком не знает местных жителей. Тем не менее он все равно продолжает монолог — уже о собственной жизни.

Внутри — отстраненные, стилизованные снимки постсоветской реальности, на которых сам Абакан, кажется, и не разглядеть. Название зина задает ироничный тон восприятия: слово «графство» вызывает ассоциации с романтизмом. Среди неожиданных отсылок — цитата культового снимка японского фотографа Дайдо Мориямы, на котором изображена собака с «мертвыми» глазами.

Lokh. «Картинки Красного Октября»

Это отличный пример художественного осмысления индустриального пейзажа и топографической памяти в формате зина. Проект посвящен Краснооктябрьскому району Волгограда — индустриальной зоне, где расположен завод «Красный Октябрь».

С одной стороны, зин производит впечатление строгого документа, где даже указаны координаты мест съемки. С другой — автор явно не избегает иронии в своем «исследовании». Например, учтиво делится с читателем подноготной проекта: сколько было пройдено шагов, сколько было выпито кофе и сколько часов потрачено на работу.