Тайна грез бабочки: почему японская поэзия хайку сложнее, чем кажется

Старый пруд.

Прыгнула в воду лягушка.

Всплеск в тишине.

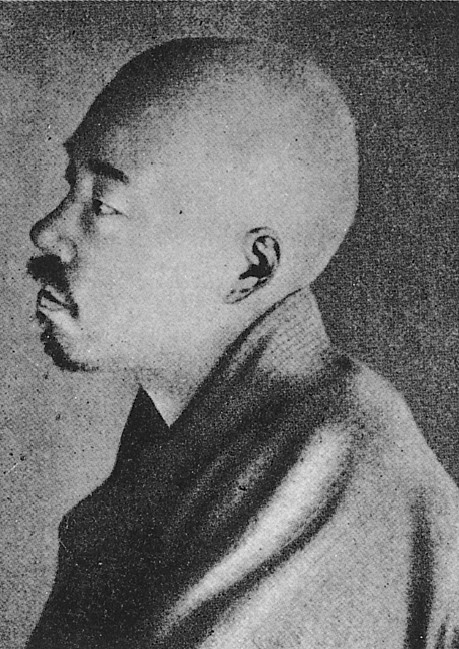

Мацуо Басё

Наверное, любой западный человек при знакомстве с шедеврами японской поэзии вроде приведенного выше трехстишия великого Басё испытывает смешанные чувства: «И что здесь „шедеврального“? Я и сам так могу написать». Вместе с автором канала «Клюква в сакуре» Александрой Кисиной пытаемся заглянуть за неброский полог японской поэзии, чтобы ответить на этот вопрос.

На первый взгляд, в хайку, действительно, нет ничего мудреного — ни хитроумной рифмы, ни сложного ритма. В переводах даже не сохраняется известная схема слогов 5-7-5, поэтому кажется, что сочинить подобное трехстишие сможет любой.

Какие мои доказательства? Пожалуйста:

Пишу статью

Для журнала «Нож»...

Прокрастинирую.

Чем не новый шедевр? Но не всё так просто. Контуры любой литературы определяет язык, средства которого она использует. Поэтому перед тем, как пуститься в путешествие, где нас поджидают храбро прыгающие в пруд лягушки, ирисы, одним движением превращающиеся в лилии, и порхающие во снах бабочки, стоит сказать пару слов о специфике японской фонетики и лексики.

Совсем немного о вайфу и слоговой фонографии

В японском языке нет согласных, выступающих в привычной для нас роли отдельных звуков. Вместо [к] используется целая вереница слогов: [ка], [ки], [ку], [кэ] и [ко]. Ко всем остальным консонантам также присоединяется один из пяти гласных [а], [и], [у], [э], [о] и в редких случаях [’а], [’у], [’о] (мягкая разновидность — ср. русские «мал» [мал] — «мял» [м’ал]). Такая система записи и называется слоговой фонографией.

Именно по причине слоговой фонетики японского языка японские имена и фамилии всегда оканчиваются на гласный.

Эта фонетическая особенность японского языка влияет даже на заимствованные слова, и, например, английская «вилка» — fork — превращается в foku, а wife и husband — в waifu и hazubando, знакомые современным любителям японской культуры. Так что не стоит удивляться, когда в англоязычном интернете в диалоге фанатов анимации отаку встречается что-то подобное: «A waifu with a naifu will end your laifu».

Сны о страшной России

Естественно, что подобные фонетические закономерности существенно сокращают количество возможных фонетических комбинаций, поскольку скопления согласных в таком случае исключены. Поэтому японский язык чрезвычайно омонимичен, то есть изобилует одинаково звучащими словами с разными значениями. Есть такие и в русском: одну косу заплетает румяная крестьянка, вторую со стены снимает ее муж и отправляется за сеном, а третью намыло в реке из песка. Ключ может бить из земли — и открывать замок.

Скорее всего, именно высокий уровень омонимии в языке (и без того насыщающий текст разными смыслами) привел к тому, что японская поэзия не тяготеет к рифмам: как видно на примере приведенного выше мема про злую вайфу с ножом, можно с легкостью собрать созвучные строчки из одних только заимствованных слов. Однако, фактически исключая из поэтического инструментария рифму как художественное средство, омонимия открывает огромное пространство для игры со словами и смыслами, делает возможными ассоциативные цепочки, которые не получится с таким же изяществом выстроить в других языках.

Подобный прием можно увидеть в смешном неологизме kotatsumuri, составленном из двух слов: «котацу» и katatsumuri — «улитка». В Японии практически нигде нет центрального отопления, поэтому зимой столбик термометра в квартирах может опускаться довольно низко. А чтобы согреться в холода, местные жители традиционно используют котацу — небольшие столики, накрытые толстым одеялом, под которыми стоит обогреватель.

После плотного обеда многим японцам хочется заползти под теплое одеялко поглубже и спрятаться там, подобно тому как упомянутые моллюски скрываются в собственной раковине. Вот и получается «котацумури» — «улитка на котацу».

Этот пример относится к частичной омонимии, когда слова совпадают не полностью: в данном случае звук [а] меняется на [о]. Однако часто имеет место полное фонетическое тождество. Например, каждый житель Страны восходящего солнца, хотя бы раз побывавший в России, точно знает слово osoroshia. Топоним в японском теряет двойной [с] и превращается просто в Roshia. И тут сам бог велел скрестить его с прилагательным oshoroshii — «страшный». Получается забавное слово, отлично описывающее чувства иностранцев, повидавших русскую зиму.

Буду ждать тебя у сосны

Начиная с самых ранних времен японские стихотворцы охотно использовали омонимию в своих произведениях — в шутку и всерьез. Так, matsu может быть глаголом «ждать» и существительным «сосна», и основанная на таком фонетическом совпадении словесная игра часто встречается в классической поэзии. Упоминая в своих стихах это дерево, их авторы практически всегда вводили в произведение тему ожидания встречи. Вот короткая песня из старейшей поэтической антологии «Манъёсю» (VII–VIII века) в переводе Анны Глускиной, где используется такой прием:

Не спуская взора с зелени сосны,

Что растет у дома моего,

Буду ждать тебя,

Скорей ко мне вернись,

О, пока не умерла я от тоски!

Японская поэтесса использовала слово matsu один раз, но в обоих упомянутых значениях одновременно, а русской переводчице для передачи смысла, заключенного в нем, потребовалось две строки.

В очень похожей песне из того же сборника девушке о возлюбленном напоминает сосна, которую они по традиции посадили вместе:

О, если бы ты не пришел сюда,

То всё равно зеленая сосна,

Которую вдвоем с тобой сажали,

Чтоб памятью служила нам она,

Тебя дождаться, милый мой, должна.

Как ирис превратился в лилию

Изящнейший пример использования омонимии можно найти в сборнике новелл «Исэ моногатари», ставшем эталоном изысканной литературы. Он состоит из небольших рассказов, в каждом из которых присутствует танка. На первый взгляд эти пятистишия представляют собой разрозненные эпизоды, но при глубинном изучении выясняется, что перед нами истории из жизни безымянного «кавалера» — придворного аристократа и поэта. В одной из новелл герой вместе с несколькими друзьями отправляется в дорогу и останавливается в заболоченном местечке Яцухаси в провинции Микава, чтобы подкрепиться сушеным рисом.

Они спешиваются, развешивают на деревьях верхнюю одежду. Ветер треплет ее полы, навевая на всех тоску: герои далеко от столицы, где у кавалера осталась возлюбленная.

И вдруг путешественники замечают, что на болотах во всей красе цветут японские ирисы-какицубата. Увидев это, друзья предлагают главному герою написать импровизированные строфы, которые должны отразить их меланхолию. Но в качестве дополнительного условия они требуют, чтобы это был акростих — поэма, где первые буквы или слоги каждой строчки составляют некое слово. В качестве такого и выбрано «какицубата» — «ирис».

Kara koromo

Kitsutsu nare ni shi

Tsuma shi areba

Harubaru kinuru

Tabi o shi zo omou

По правилам японского языка «ха» в четвертой строке озвончается (превращается в [ба]). Таким образом, пять слогов складываются в требуемое слово «какицубата».

Перевести эти строки на русский невероятно сложно. Во-первых, нужно сохранить акростих. Во-вторых, в действие вступают слова-омонимы, которые фактически превращают одно выражение в два благодаря тому, что ассоциативная цепочка создает трогательный подтекст. Слово tsuma может означать и «полы одеяния», и «жена». Глагол nareru (здесь nare) обычно переводится «привыкать» — однако употребляется по отношению не только к неодушевленным вещам, например к одежде, но и к другому человеку, и во втором случае речь уже идет о длительной любовной связи. Harubaru — «трепаться на ветру» и «очень далеко».

Буквальный подстрочник будет звучать примерно так:

Смотрю на придворные одежды,

Которые я привык носить:

Ветер треплет их полы.

И с грустью думается —

Далеко мы зашли в путешествии.

Но если принять во внимание вторые значения перечисленных омонимов, создается совершенно другая картина:

Я оставил далеко в столице

Любимую жену

В изысканных одеждах.

И с грустью думается:

Далеко мы зашли в путешествии.

Фактически перед нами не одно, а два совершенно разных произведения. В первом трепещущие на ветру придворные одежды, развешанные на ветвях деревьев, навевают на поэта тоску, потому что он вспоминает блеск столицы, которую покинул, где все аристократы носят подобный наряд. Во втором переживания гораздо более интимные, личные: в той самой столице осталась любимая жена лирического героя, облаченная в роскошное платье. При переводе на русский «упаковать» оба смысла в короткие пять строк, да еще и сохранив акростих со словом «какицубата», почти невозможно.

Вот как с этой задачей справился великий советский японист Николай Иосифович Конрад:

Любимую мою в одеждах

Изящных там, в столице,

Любя оставил...

И думаю с тоской, насколько

Я от нее далек...

Очевидно, что уложить слово «ирис» в пятистишие-танка в виде акростиха не выйдет, поскольку в нем всего четыре буквы. Поэтому переводчик вынужденно заменяет «ирис» «лилией» и основное внимание уделяет второму, более лиричному смысловому пласту, где поэт оплакивает расставание с любимой женщиной.

Генеалогическое древо японской поэзии

Приведенные выше образцы лирики относятся к поэзии вака, которая многие века считалась стандартом стихосложения. Традиция хайку (или «хокку», как ее часто называют в России) зародилась позже и обрела окончательные черты примерно к XVI столетию, тогда как расцвет танка пришелся на период Хэйан (VII–XII века). Однако, хотя эти формы разделяют целые эпохи, их роднит еще один японский стихотворный жанр, связанный с ними обеими, — цепочки рэнга.

Последние чем-то напоминают фристайл-рэп-баттл: один поэт сочиняет трехстишие или берет известные литературные строки (хокку) в формате 5-7-5 слогов, к которым второй должен придумать завершающее двустишие (агэку) по схеме 7-7. Все вместе они образуют уже знакомые нам пять строк танка. Затем первый участник состязания добавляет к предыдущим двум строкам свои три, сочиняя танка-перевертыш, после чего его коллега заканчивает произведение новым двустишием, превращая своей строфой предшествующие три строки в новое танка.

Однако, несмотря на кажущуюся сложность правил и строгость формы, жанр рэнга возник как литературное хулиганство. Вот пример очень эпатажного двустишия из такой цепочки, которое начинается вполне невинно и даже художественно:

Одеяние из дымки

По подолу промокло.

Поэт пытается явить образ гор, вершины которых от зрителя далеко, поэтому они выглядят более светлыми, а темные подножия окутаны туманом и своим видом напоминают промокший подол платья. Но в следующих строках автор оригинально объясняет эту метафору:

То весна пришла —

И вот богиня Сао

Мочится стоя.

Из таких, поначалу грубовато-юмористических трехстиший, сочиненных по схеме 5-7-5, и вырос целый жанр поэзии, который в XX веке захватит весь мир, подкупая своей скромной красотой и философским настроем.

И всё же как правильно: хайку или хокку?

Вопрос с подвохом! Зависит от того, о каком поэте идет речь: одни писали хокку, другие — хайку, а третьи и вовсе сочиняли хайкай.

Попробуем разобраться.

Как уже было сказано, термином «хокку» называется трехстишие в цепочке рэнга. Так что если речь идет о поэте, который участвовал в японском рэп-баттле, то он, конечно, их и сочинял (а возможно, еще и агэку). Однако хокку нельзя считать отдельным жанром — изначально это техническое название определенной части более крупного произведения.

Впоследствии от рэнга отпочковались и трехстишия хайкай. По форме они выглядят так же, как и хокку, — 5-7-5 слогов, но имеют определенный набор характеристик, о которых пойдет речь позже. Поэты, жившие до XIX века, в том числе «великая троица» Басё, Бусон и Исса, безусловно, сочиняли хайкай.

«Хайку» — неологизм, который предложил теоретик литературы Масаока Сики в XIX веке. Он выступал за возвращение в японское стихосложение, казалось бы, вымерших жанров танка и хайкай. Как понятно из названия, Сики соединил первый слог слова «хайкай» с последним в слове «хокку» и получил термин для обозначения новой поэзии в старом стиле. Так что если наш современник пишет японские трехстишия, из-под его пера выходят хайку.

Но неологизм Сики прижился в литературоведении и вытеснил термин «хайкай», поэтому им часто называют даже произведения ранних поэтов, хотя, конечно, сами они о подобном жанре не знали и знать не могли.

Поэтический хлопок одной ладонью

Как видим, хайку восходят одновременно и к пятистишиям-танка с их изысканной игрой слов, омонимией, чувственным любованием природой, и к шутливым цепочкам рэнга, в которых ценилось умение сохранить тему, заданную предыдущим автором, при этом неожиданным образом ее изменив и создав новое художественное «преломление». Но, кроме поэзии предыдущих веков, на становление жанра повлияла и религиозная философия, в первую очередь — дзен-буддизм. Его последователи (в том числе и те, кто был наделен литературным даром) воспринимали мир особым образом.

В отличие от аристократов, сочинявших танка, хайдзин — поэт, пишущий хайку, — не использовал окружающую реальность как зеркало, отображающее тонкие переживания и душевные колебания человека.

Он жил «в моменте»: для него нахохлившийся на ветке ворон — это повод для созерцания мира и поиска просветления в обыденном. Неудивительно, что многие хайку так похожи на дзенские притчи-коаны.

Вынесенное в эпиграф стихотворение о старом пруде, в который прыгает лягушка, издав в тишине всплеск, неуловимо напоминает коан о хлопке одной ладони.

А вот прекрасные строки Кага-но Тиёдзё:

Скажи, бабочка,

Что увидела во сне,

Крыльями взмахнув?

Скорее всего, поэтесса обращалась к известной притче о китайском мыслителе, популярной в дзенской среде: «Однажды Чжуан-цзы приснилось, что он бабочка, весело порхающий мотылек. Он наслаждался от души и не осознавал, что он Чжуан-цзы. Но вдруг проснулся, очень удивился тому, что он Чжуан-цзы, и не мог понять: снилось ли Чжуан-цзы, что он бабочка, или бабочке снится, что она Чжуан-цзы?!»

Кулинарная книга поэта-хайдзина

Основные каноны хайку сложились в результате сплава и переосмысления характерных черт тех жанров, к которым эта форма исторически восходит, — лиричных и изысканных танка, рэнга с их неожиданной развязкой и дзен-буддизма, провозглашающего созерцательно-философский взгляд на мир.

1. Ритм 5-7-5 слогов, который почти никогда не сохраняется при переводе, поскольку русские слова обычно длиннее японских.

2. Кирэдзи — «режущее слово», подчеркивающее ритм и разбивающее текст в пропорции 5/12 или 12/5 слогов — в зависимости от того, в какой строке оно стоит — в первой или во второй. Например, в этом качестве может использоваться радостный возглас «я» или задумчиво-протяжное «кана».

3. Киго — «сезонное слово». Их огромное множество, поэтому для хайдзинов выпускают специальные сборники.

Да и самих сезонов в японской культуре не четыре, как у европейцев, а больше: их количество могло достигать 72, и для каждого существовали свои киго.

Сезонными словами служат названия расцветающих в определенное время растений, животных, обозначения погодных явлений, характерной для этой поры. Например, весной в качестве киго уместно будет использовать образ сакуры, поскольку она цветет в марте-апреле.

4. Хайку — это созерцательное творчество «по случаю», передача сиюминутных мыслей и эмоций. Хотя были и «кабинетные» поэты, считается, что хорошее стихотворение должно быть написано в момент, о котором идет речь.

5. Сопоставление образов, которые «накладываются» друг на друга, из-за чего очень часто возникают неожиданные параллели между двумя на первый взгляд совершенно не связанными явлениями. Например, в хайку Кобаяси Иссы, посвященном статуе Будды в городе Камакура, поэт говорит о «вечном» — огромном изваянии божества — и «преходящем» — крохотной ласточке:

Будда в вышине!

Вылетела ласточка

Из его ноздри.

Кажется, что втиснуть всё перечисленное в такую компактную форму практически невозможно. Но вот стихотворение Басё о сосне, которая ждет (или не ждет) зимы:

Shigure o ya

Modokashi gari te

Matsu no yuki

В переводе Д. Смирнова оно звучит так:

Моросящий дождь —

Размечталась о снегах

Грустная сосна.

Восклицание ya здесь используется в качестве кирэдзи (переводчик подчеркивает логическую паузу с помощью тире). Моросящий дождь — сезонное слово киго, отсылающее читателя к поздней осени: воображение сразу рисует яркую картинку — сосновый лес, мокрый от холодного дождя.

Сопоставление осадков здесь представляет собой своеобразный перевертыш: поэт рисует зримый образ сырой осени — и мгновенно ломает его, заставляя вспомнить о легком снеге, который оседает на колючих ветвях.

А благодаря уже знакомым нам омонимам matsu возникает та самая двойственность: сосны то ли ждут, что вот-вот пойдет снег, то ли уже припорошены им. Поэтому в переводе Веры Марковой те же стихи звучат иначе:

Наскучив долгим дождем,

Ночью сосны прогнали его...

Ветви в первом снегу.

А вот «кулинарно-новогоднее» хайку Басё:

Mochiyuki wo

Shiraito to nasu

Yanagi kana

Киго mochiyuki — это снег, валящий крупными хлопьями. Но часть mochi также может обозначать «моти» — японские рисовые лепешки, которые обычно готовят на Новый год. Shiraito — еще одно название традиционной «зимней» пищи: это моти, нарезанные или вытянутые в форме длинной толстой лапши. Глядя на снегопад, поэт вспоминает новогоднее лакомство и думает, что скоро хлопья осядут на ветвях ивы, превратив их в белоснежную лапшу сираитомоти.

В качестве кирэдзи выступает слово «кана», которое почти всегда опускается при переводе. В данном случае оно стоит в самом конце стиха, придавая ему внутреннюю завершенность.

Под хлопьями-моти

Снежной лапшой обратились

Веточки ивы...Перевод автора статьи

И в завершение рассмотрим пример творчества современного поэта-хайдзина — японского профессора-русиста Хидэтакэ Каварадзи — в переводе Анны Семиды, автора проекта Haiku Daily. Хайку представляет собой описание современной картины быта, но с использованием всё тех же классических приемов. Здесь мы находим и киго «сезон дождей», и сиюминутное созерцание мира, и неожиданное сопоставление двух совершенно разных элементов:

Сезон дождей.

И всё вокруг зазеленело.

На старой марке — Гагарин.

Возможно, на такой.