Конформист, лжец, отшельник: многоликий мир киногероев Жана-Луи Трентиньяна

17 июня 2022 на 92-м году жизни умер французский актер Жан-Луи Трентиньян, чья кинокарьера (без вычета перерывов) длилась 63 года. За эти десятилетия актер успел поработать с лучшими кинематографистами своего времени. Герои Трентиньяна прошли с ним вторую половину ХХ века и прихватили начало следующего. Они показали миру лицо западного европейца (или трансъевропейца, согласно Алену Робу-Грийе и его «Трансъевропейскому экспрессу» 1966 года), лишенного иллюзий относительно справедливости мироустройства, со своим моральным кодексом (как говорит герой «Похитителя преступлений», «моя совесть находится за пределами моральных табу»), но при этом не чурающегося красоты поэзии: именно она, во главе с Превером, Аполлинером и Арагоном, привела Трентиньяна, сына провинциального промышленника, в искусство. Рассказываем о персонажах Трентиньяна и их склонности к бессмысленным, жестоким и разрушающим поступкам.

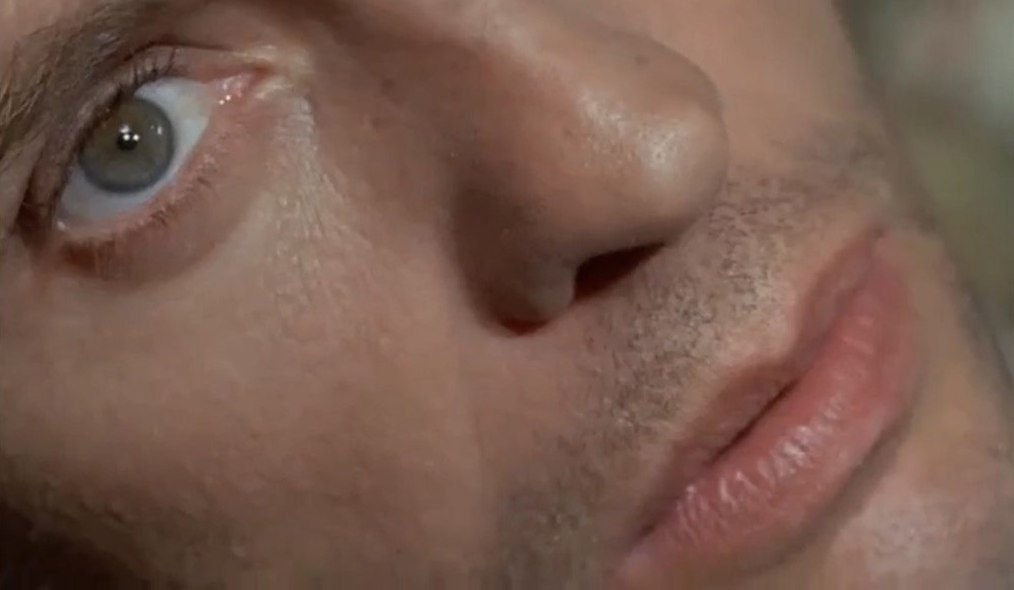

«Или смотришь в глаза, или вообще не смотришь».

Жан-Луи Трентиньян

Фашист-новобранец Марчелло Клеричи в «Конформисте» (1970, Бернардо Бертолуччи) читает написанное в 1903 стихотворение «Дождь в сосновом лесу» ратоборца фашизма Габриеле Д’Аннунцио. В том же 1903 родился Теодор Адорно, автор печально знаменитого: «После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование». Работая на режим, искусство утрачивает свою спасительную функцию, и Марчелло, представитель разлагающейся аристократии, прекрасно это понимает. В том же тексте Адорно пишет: «Неверно, неправильно, что после Освенцима поэзия уже невозможна. Правильно, наверное, будет задаться менее „культурным“ вопросом о том, а можно ли после Освенцима жить дальше». Многие персонажи Трентиньяна, включая куртуазного офицера СС из «Спасибо, жизнь» (1991, Бертран Блие), гордящегося «изысканными пытками и научными экспериментами», отвечают: нет, (почти) нельзя.

Герой Трентиньяна воплощает кризис — эпохи, личности, веры и истины. Крайне философская повестка: неслучайно в «Конформисте» Марчелло причастен к убийству своего университетского профессора философии, отказавшего ему, некогда любимому студенту, в руководстве дипломной работой. Марчелло расправляется не с человеком и не с антифашистом Куадри, а со своими сомнениями и возможностью стать кем-то другим — честным , справедливым, и, самое главное, уникальным. Ведь философия побуждает к поиску индивидуальности и смысла своего существования. Для конформиста Клеричи этот поиск смерти подобен. Поэтому Бертолуччи, отходя от литературного оригинала Альберто Моравиа, лишает героя столь простой смерти.

«Я убил не человека — я убил принцип», — заявляет Жан Жиро в «Похитителе преступлений» (1969, Надин Трентиньян), укравший не только преступление, но и фразу Раскольникова. «Благодаря этому преступлению я больше не похож на других», — говорит Жан, любитель чужих слов и поступков. Желая придать значимость своей тихой, скучноватой жизни нотариуса и порядочного отца семейства, он берет на себя вину за самоубийство незнакомки. Воплощение мечты о злодействе делает его уникальной, выделяющейся из серой толпы личностью.

Конформист Марчелло идет на преступление по противоположной причине — стать наконец частью толпы. Жан хочет доказать всем, какой он «незаурядный человек»; Марчелло грезит о заурядности, что подчеркивается даже темой его докторской диссертации: изначально писавший о платоновском мифе о пещере, он меняет предмет и показательно обращается к исследованию «образцового» идеала универсальной красоты.

На предсвадебной (и второй в жизни) исповеди Марчелло говорит: «У меня будет нормальная жизнь. Женюсь на девушке из мелкобуржуазной семьи». Со взглядом на невесту, полным обожания, предвкушения счастья, Марчелло продолжает: «Посредственность. Набита плоскими мыслями, мелочными устремлениями».

«Нормальность. Я хочу создать свою нормальность». Любимое слово героя, настоящее заклинание.

— Такое ощущение, что я наконец-то обрел нормальность, о которой мы говорили. Что такое, по-твоему, нормальный человек?

— Ему приятно видеть таких же, как он, себе подобных. Поэтому ему нравятся пляжи, футбольные матчи, парикмахерские... Он любит таких, как мы. И не доверяет тем, кто от нас отличается... А знаешь, почему мы друзья? Мы с тобой оба отличаемся от других.

Отличие это, судя по всему, такое же, как между черным и коричневым ботинком, в которые обут автор последней реплики Итало Монтанари — друг Марчелло и ведущий радиопрограммы «Мистические связи». Пропагандист фашизма, он символично слеп — поэтому и находит «мистические связи» в путях развития Италии и Германии и носит разноцветную обувь, утверждая, что никогда не ошибается.

Препятствиями на пути к достижению нормы для Марчелло становятся родители (мать-морфинистка и безумец отец) и фамильный дом. «По-вашему, это нормальный дом? Для нормальных людей? Для нормального детства?».

Та же оторванность от семьи и ненависть к родовому гнезду объединяет Марчелло с Карло Каремоли в «Жестоком лете» (1959, Валерио Дзурлини). Своеобразная предтеча Марчелло, Карло — сын крупного лидера фашистской партии — жил бы мечтой конформиста, купающегося в роскоши из-за положения отца. Но герой не принимает «привилегии» и, по аналогии со «свинарником» Марчелло, считает свою излишне декорированную виллу «отвратительной». Несмотря на разницу в мотивах, герои одинаково недовольны своим положением и вынуждены делить после крушения режима конфискованные дома с бедняками. Но участь Карло все же ближе конформизму — он чувствует свою слабость по отношению к режиму: «Эта бойня внушает мне ужас, но я такой же, как все. Я не могу плыть против течения».

В финале герой отказывается от борьбы, жертвуя любовью: «Нет, мне бы хотелось, но смелости не хватит. Это было бы правильно, справедливо, но характер у меня не тот. Пойду вместе со стадом: так жить легче».

Резюмирует этот образ, на первый взгляд, неприметный банковский клерк Николя во «Взбесившемся барашке» (1974, Мишель Девиль): «Ты блеешь как баран, которого уводят из стада. Барашки милые бредут себе из детства на бойню с одной мыслью: делать как все». Несколько лет жизни Николя, которые охватывает сюжет, строятся по плану друга детства, прописывающего каждый ход и ключевые решения за героя. Манипулятивное обращение друга и заведомо пассивная природа послушного Николя приводят к неизбежному и бестолковому успеху с неприятным душком. Добившись положения в обществе, растеряв при этом тех немногих, кого любил, Николя не может радоваться своим достижениям, потому что они вовсе не его, а друга, сценариста его судьбы и вуайериста, проживающего жизнь за счет других.

Объясняя выбор профессии, Николя рассказывает, что банк разорил торговлю его родителей, и он решил быть на стороне победителя. Мораль слабака, виртуозно выполняющего чужие указания.

Трагедия Николя, как и других персонажей Трентиньяна, состоит в отсутствии глобальной цели. Неудовлетворенность настоящим размывает и без того неясные очертания будущего. Поэтому намерения персонажей либо абстрактны (быть как все), либо кратковременны. Итогом всех махинаций и сложных трюков Николя стал банальный переход из одного стада в другое — что живет в загоне получше.

***

Кризис личности, не знающей, чего ей, обеспеченной материальными благами, хотеть, выражается в принятии чужой роли. Не в состоянии обрести себя настоящего, персонаж Трентиньяна с легкостью и изяществом принимается за исполнение чужих партий. Дистанция спасает его и отвлекает от безрадостной встречи с правдой.

Вживание в образ столь утонченно, что границы нередко теряет и сам Трентиньян. В «Трансъевропейском экспрессе» Ален Роб-Грийе использует эту рекурсию как прием, буквально разводя повествование по параллельно идущим железнодорожным линиям. В истории о контрабанде наркотиков, сочиняемой в поезде в режиме реального кинематографического времени самим Робом-Грийе с коллегами, участвует их попутчик — реальный и популярный французский актер Жан-Луи Трентиньян — и созданный для него персонаж Элиас. Элиас, уверенный в реальности происходящего, на самом деле проходит проверку и вместо реального «товара» перевозит пакеты с сахаром.

Все действие фильма дробится и подчиняется многоступенчатой структуре, в рамках которой сложно определить, где Трентиньян с Элиасом сменяют друг друга, а где решают действовать сообща.

Тот же прием будет использован Робом-Грийе в «Человеке, который лжет» (1968). «Не пугайтесь. Я не сумасшедший. Я репетировал роль. Я актер по профессии», — эту и другую ложь произносит некто, называющий себя то Борисом Варисса, то Украинцем, то Жаном Робеном, лидером Сопротивления. Подобные слова об актерстве принадлежат и частному детективу Бернару в «Запыхавшись» (1967, Тинто Брасс), своеобразном оммаже фильму «На последнем дыхании» (1960, Жан-Люк Годар). Бернар (преданный любимой, как и годаровский Мишель) заявляет: «Я потомок Наполеона. Для меня все по-другому. Я актер. Играть и притворяться — это моя работа».

В «Человеке, который лжет» дробленый пересказ событий многоликим главным героем не имеет конкретной цели в виде наживы, славы или даже спасения. Тем более все это ему и не нужно — его убивают в первой же сцене фильма. Герой одалживает чужую жизнь, наглядно демонстрируя абсурд истории во всей ее вариативности и избыточной переменчивости в угоду случаю.

С «Человеком, который лжет» перекликается «Никому не известный герой» (1996, Жак Одиар), где Трентиньян исполнил роль постаревшего Альбера Деусса, талантливого выдумщика и не более реального героя Сопротивления, чем Варисса-Робен. «Не знаю, кто сказал, что самая красивая жизнь — это та, которую ты изобретаешь. По-моему, я», — говорит Деусс, с самого детства мечтавший о биографии героя, воплощать которую он решил подвигами выдуманными. Как и Жан в «Похитителе преступлений», он стремился к жизни исключительной и бежал от скучной повседневности. Только в отличие от «похитителя», решившегося на реальное преступление, Альбер ограничивался геройством на словах.

Совпадающие по возрасту с поколением нововолновцев, персонажи Трентиньяна расходятся с ними в проявлении бунта. Его герои, чьи неоднозначные черты оформились в 1970-х, стали своеобразной реакцией на бунт всем недовольного поколения 1960-х — фактически, их повзрослевшими и разочарованными версиями. Отсюда это вольное переписывание собственной судьбы, обращение к чужим жизням в бегстве от реальности и острые противоречия характера.

***

В «Моей ночи у Мод» (1969, Эрик Ромер) главный герой бесхитростно поясняет: «Я — человек своего времени». Это время полнится неоправданными надеждами и несбывшимися, самыми смелыми мечтами. Оно запечатлело последнее дыхание и финальный, 400-сотый удар героев дебютных лент Годара и Трюффо, а после встретило Красный май и Пражскую весну. И все же в это время сохранилась возможность смотреть прямо в глаза — как это делает Трентиньян, повсеместно разбивая пресловутую четвертую стену («похититель преступлений» Жан, «конформист» Марчелло, «лжец» Варисса-Робен, актер Жан-Луи, он же наркоторговец Элиас). Не смея признаться в своей слабости или страхах, он ищет поддержки у зрителя. Прямой контакт взглядом сменяется повествованием от первого лица и закадровым голосом персонажа (помимо названных, смотрящих в камеру, к ним присоединяются Альбер Деусс в «Никому не известном герое», Жан-Луи в «Моей ночи у Мод», Жан-Батист в «Те, кто меня любят, поедут поездом»). В «Конформисте» закадровый голос (лишнее доказательство опасной пассивности героя) заменен манерой съемки и фрагментарным монтажом — по аналогии с потоком сознания Марчелло.

Сохраняя связь со зрителем, герои Трентиньяна не способны обрести контакт с персонажами в кадре. Отстраненность и холодность обращенного взгляда, эмоциональная непроницаемость усугублены барьерами, выстроенными вокруг обособившегося героя. «Великое молчание» (1968, Серджо Корбуччи) хранит в названии имя главного героя — немого Молчания (Молчуна в русскоязычной версии). Его контакт с окружающими прерван в зачатке, но все равно возможен — как с любимыми, так и с врагами.

Другие персонажи Трентиньяна, не лишенные возможности коммуницировать, сами отстраняются от внешнего мира. Часто защитной преградой становится стекло, отгораживающее, но позволяющее внимательно наблюдать.

Культовые кадры всматривания Марчелло в глаза истошно бьющейся в автомобильное стекло перед неотвратимой гибелью Анны в «Конформисте» — вовсе не первые в экранном опыте Трентиньяна. Другая Анн(а), его жена в «Поединке на острове» (1962, Ален Кавалье), так же стучала в поднятое пассажирское стекло и бежала в ночном платье за машиной мужа, безустанно прося не покидать ее. В том же «Конформисте» сцену убийства Анны предваряет забава Марчелло, обманом усадившего свою доверчивую жену Джулию одну в такси и отправившего ее к Эйфелевой башне.

В «Жестоком лете» Карло расстается с любимой, Робертой, закрывая дверь отъезжающего вагона поезда. В «Поезде» (1973, Пьер Гранье-Дефер) Жюльен вынужденно общается с женой и дочерью через стекло их купе во время многодневной эвакуации. В «Похитителе преступлений» стеклянная дверь лифта становится преградой между Жаном и его женой. Он просит прощения (как и Карло у Роберты), закрывает стеклянную дверцу лифта и только тогда признается: «Мне скучно». Жена с зажатой в руке рыбиной, купленной к обеду, — воплощение скуки, от которой бежит герой. Позже его не случившаяся жертва — мальчик Антуан — закроется от него, нелепо держащего стаканчик мороженого, в угнанной машине. Стекло игрового автомата будет разделять влюбленного детектива Бернара с предающей его Джейн в «Запыхавшись».

Стекла очков, чаще необходимые героям Трентиньяна в бегах («Негодяй», 1970, Клод Лелуш; «Полицейская история», 1975, Жак Дере), играют важную роль в построении дополнительного барьера — как непременно натянутые на лоб очки доктора Ровина в «Пустыне Тартари» (1976, Валерио Дзурлини) или разбитые и тут же замененные у Жюльена в «Поезде». Затемненные стекла очков ревностно стерегут неприкосновенность и объективность следователя Христоса Сардзетакиса (в реальности не носившего темные линзы) в «Дзете» (1969, Коста-Гаврас).

В «Любви» (2012, Михаэль Ханеке) лежащий с дифтерией Жорж отделен от мамы оконным стеклом лазарета.

Все эти барьеры рушатся в «Трех цветах: Красном» (1994, Кшиштоф Кесьлевский), когда добровольный отшельник Жозеф Керн сам начнет восстанавливать человеческие связи. Обычно тревожная знакомая сцена с автомобильным стеклом вдруг становится сентиментальной: некогда холодный и циничный Керн приставляет к стеклу ладонь навстречу главной героине. Финальным кадром последнего фильма Кесьлевского стал крупный план ожившего наконец Керна, смотрящего с надеждой, любовью и стекающей по щеке слезой сквозь пробитую в стекле дыру.

***

Физические барьеры устанавливают дистанцию с другими персонажами и подчеркивают отчужденное положение героев Трентиньяна — исполнителей чужих ролей. Это всегда проработано во внешнем облике, деталях костюма и пластике движений, подобной танцу, в котором каждое па — продукт лаконичной, четко отлаженной системы. В «Трансъевропейском экспрессе» Трентиньян-Элиас ходит по математически выверенным линиям брусчатки, а в «Конформисте» Марчелло — словно ожившая механическая кукла, эдакая страшная марионетка режима.

Но трагедия состоит в том, что марионетка сама пришла к режиму. Пиноккио не превратится в настоящего мальчика — он совсем этого не хочет.

В «Любви» движения Жоржа все так же резки, но теперь намеренно скованы — на этот раз возрастом. Характерна здесь и принудительная созерцательность Ханеке, сподвигающего состарившегося Трентиньяна на этот неспешный, местами мучительный и оттого еще более притягательный танец. Его движения продиктованы экспромтами Шуберта и багателями Баха, некогда любимыми композиторами Жоржа и его жены, ныне оставшимися с ним одним. По мере ухудшения состояния первой музыку просит остановить Анн, затем ее примеру следует и Жорж.

В раннем «И бог создал женщину» (1956, Роже Вадим) музыка связана с глобальным преображением героя. Застенчивый и скромный Мишель превращается в черствую, непоколебимую версию своих будущих собратьев-конформистов, негодяев и циников. В подвале бара под бьющий ритм кубинского ча-ча-ча и нарастающее вместе с жаром исступленно двигающейся Бриджит Бардо напряжение со стороны Мишеля рождается угроза. Его мятые джинсы и рабочая рубаха теперь заменены на строгий костюм, так нелепо смотрящийся под палящим солнцем Сен-Тропе. Фигура успела приобрести не столько значимость и серьезность, сколько необходимый ей футляр, рифмующийся с непреклонностью преобразившегося героя. В руку Мишеля вложен ключевой элемент — револьвер, компактностью и смертельной жесткостью копирующий своего обладателя.

Позже это же сравнение будет обыграно в «Запыхавшись», где среди множества постеров в квартире Бернара неслучайно в центре висит именно «Revolver» The Beatles.

Герои Трентиньяна и правда подобны пистолету в жесткой кобуре — компактному, но смертельному. Их жестикуляция и пластика максимально техничны. Персонажу Трентиньяна не нужна показная физическая сила — его мощь вырывается непримиримым ударом по мишени. Он холоден, предельно точен (дипломированного адвоката Симона, ставшего преступником, называют Швейцарцем, «потому что точен как часы») в движениях, взглядах и фразах, которыми стреляет хлеще, чем пулями. Чего стоит один хлесткий монтаж сцены допросов в «Дзете», когда следователь невозмутимо разбирается с каждым представителем верховной власти: «Имя, фамилия, профессия? <...> Вы обвиняетесь в преднамеренном убийстве».

В «Поединке на острове» Клеман, участник ультраправой террористической группы, из-за предательства друга совершает страшное убийство, но жертвой оказывается не человек, а манекен, его заменяющий. Позже пуля найдет врага, и Клеман, хоть и прямо глядящий на своего предателя, будет морщиться при каждом выстреле, как бы удивляясь содеянному и демонстрируя побеждающую в нем человечность, с которой «конформист» Марчелло расстанется крайне охотно.

Эта человечность показана и в будто бы случайной немой сценке, когда неожиданно базуку и ружья в руках Клемана сменяет бутылка молока, из которой он по-детски, не дождавшись, пьет прямо в лифте. Так же в «Террасе» (1980, Этторе Скола) вместо пистолета писатель Энрико, лишенный вдохновения и новых тем для творчества, вытягивает свой указательный палец, которым только что выдворял людей из кабинета.

Склейка, закадровый крик, и палец тот опущен в электрическую карандашную точилку. Эта изощренная, локальная экзекуция — родная сестра визитной карточки «Великого Молчания», не убивающего своих врагов, а калечащего их руки, чтобы они больше не могли держать пистолет.

В «Похитителе преступлений» Жан, одержимый идеей убийства, приставляет игрушечный револьвер к виску. От опостылевшей жизни отца семейства, скучающего в воскресном парке, один исход — детским пистолетиком в висок. Cнимает все это жена самого Трентиньяна — Надин. Та же сцена в парке представлена и в «Негодяе», где Симон — мечта во плоти Жана-похитителя — реальный преступник в бегах. А любви и взаимопонимания в его краткой встрече с семьей намного больше.

«Конформист» Марчелло тоже не устоял перед искушением приставить пистолет — на этот раз реальный — к своей голове. Кадр прицеливания подобен сменяющим друг друга отражениям в зеркальном трюмо, разбивающимся с каждым воображаемым выстрелом. Это не только рифмуется с кадрами в «Трансъевропейском экспрессе» (туалет поезда, трюмо и Трентиньян с пистолетом), но и передает образ спорящего с собой, неопределившегося героя, зажатого в зеркальных коридорах и запутавшегося во множестве осколков своих отражений. Отсюда скованность, при этом — излишняя резкость его подчас хаотичных движений в попытке вырваться из зазеркалья.

Скованность отличает Мишеля в «И бог создал женщину», особенно в языке тела — зажатых позах и всегда плотно прижатых к корпусу руках. С этим контрастирует телесная раскрепощенность его любимой, Жюльетт, в исполнении Брижит Бардо. В сцене знакомства с ее приемными родителями неловкость чужака Мишеля подчеркивается помещением его, словно провинившегося ребенка, в центр комнаты. Подобный натянутой струне, он стоит прямо, а за его спиной, вольно раскинувшись в кресле, сидит Жюльетт и комично раскрывает большой черный зонт между широко расставленными ногами. Происхождение, интересы и взгляды на жизнь героев несовместимы. Этот контраст выведен в пластике их тел, сотворенных по разным законам и предназначенных для разных жизней, но никак не для общей, семейной.

Тот же контраст будет проработан в «Глубоких водах» (1981, Мишель Девиль) в образе обманутого, не очень любимого мужа. Первое появление Вика на экране указывает на скованность и тотальную скрытность: сидячая поза с плотно сжатыми коленями и прижатыми к бокалу руками. Само напряжение, Вик смотрит на сверх меры чувственно танцующую жену, вставшую туфельками на ноги партнеру.

В «Моей ночи у Мод» целомудренность Жана-Луи снабжена комичным эффектом: в доме незнакомки он укладывается спать (сняв лишь пиджак и галстук, но в рубашке и брюках) в кресло, завернувшись в покрывало как куколка. В необычайно трогательном «Красном» в качестве исключения срабатывает обратный эффект, и костюм из убежища становится освобождением. При финальной встрече с Валентиной Керн впервые за все действие предстает в костюмной тройке — символе возвращения к жизни и себе настоящему.

Герои Трентиньяна часто облачены в строгие костюмы, исполняющие назначение защитной брони и красноречивой характеристики персонажа. В богатом на нарочитые приемы «Человеке, который лжет» Варисса-Робен без конца снимает и заново надевает пиджак. Монтажной склейкой этот жест доведен до механического танца, усугубляющего и без того неоднородный портрет героя, будто то опускающего, то вновь поднимающего ширму из бесконечного потока лжи. В открывающей сцене «Конформиста» постепенно, пуговица за пуговицей, прячется в своем многослойном облачении — рубашка, галстук, жилет, пиджак, пальто — Марчелло Клеричи. Завершает образ отстрополая шляпа, до этого деликатно прикрывавшая обнаженный зад спящей жены Марчелло, Джулии.

Строгие линии его безупречного, плотно облегающего фигуру костюма сменятся в финале на несуразные коричневые брюки, клетчатую рубашку и белый летний пиджак.

В светлом костюме и белоснежной рубашке будет и его друг, еще недавно чернорубашечник Итало. Но белый — цвет чистоты, надежды и мира — обоим героям совсем не к лицу.

В отличие от нелепого белого пиджака Марчелло, Николя во «Взбесившемся барашке» на пике обретения все большей силы и уверенности облачается в щегольский белоснежный костюм. В его случае белый — именно ослепительный, отвлекающий внимание от его истинной личности, привыкшей к коричневым оттенкам банковских костюмов, сочетавшихся со стенами его крохотной комнатки.

Жесткий воротник белого парадного мундира, очки, перчатки и сигара (кивер при входе в помещение торжественно одевается на гипсовый бюст) скрывают врача Ровина в «Пустыне Тартари». Их частым союзником становится белый же врачебный халат. Надетый поверх мундира, он не только стесняет движения, но и неуместно указывает на единственного, пусть и «старшего», врача во всем военном гарнизоне одинокой крепости.

Неуместность костюмного облачения ярко показана в эпизодической, но яркой роли Трентиньяна в «Горит ли Париж?» (1966, Рене Клеман). Капитан Серж сверхэлегантен. Особенно рядом с молодыми студентами из группы Сопротивления. Серж собран, готов и ждет встречи в назначенном месте. Он везет студентов, желающих оборонять Париж, в гараж для передачи оружия. Его план столь же безукоризнен, как и приподнятый острый козырек шляпы, эстетские темные очки и отрепетированный дружелюбный жест, которым он протягивает дефицитные сигареты.

Эту шляпу он, агент гестапо, позже вежливо приподнимет перед эсэсовцем с приветствием: «Конечная остановка». Ловкий прыжок на велосипед, дружелюбная улыбка — и сорока молодых человек как ни бывало. Это преступление Серж, как и другие герои Трентиньяна, совершает чужими руками. Все выстраиваемые дистанции и барьеры — психологические и физические — берегут репутацию его персонажей, руки в крови не марающих.

В «Убийце в спальных вагонах» (1965, Коста-Гаврас) алчный обольститель Эрик много раз подчеркивает, приводя в бешенство детективов («Он это так запросто рассказывает!»), что никого не убивал, ничего не решал, лишь следил и указывал на тех, кого нужно «убирать». Будучи в руках полиции и буднично рассказывая им всю историю, он так же легко предостерегает о готовящемся финальном убийстве. Перебежчик с благими намерениями.

Как и у Сержа, функция Марчелло сводится к наводке. Прибиваясь к стороне фашистской силы, он совершает преступления ее же руками. На шофера и любовника матери, Альбери, он натравляет другого шофера и киллера Манганьелло (имя значит «дубинка»); чету Куадри за него жестоко убивают фашисты, собранные тем же самым Манганьелло, презирающим «трусость» Марчелло. В финале, стоя в пустующем Колизее, Марчелло взывает к немногочисленным прохожим, обвиняя в убийствах, которые не совершал, но в которых первый повинен, своего друга Итало и случайно встреченного детского растлителя, шофера Лино. Перекладывая ответственность, Марчелло не осмеливается ни на какие действия, только неловко хватает за грудки Лино и толкает беззащитного слепца Итало, вскоре унесенного толпой марширующих монархистов. Марчелло на этот раз с толпой не сольется.

Марчелло встретил Лино в детстве. На его попытку совратить мальчика тот ответил несколькими выстрелами из маузера и всю жизнь был ошибочно уверен в совершенном убийстве. Перед выстрелами маленький Марчелло надел шоферскую перчатку, ставшую впоследствии надежной защитой при его контакте с пистолетом. Рука, держащая орудие убийства в перчатке, перестает принадлежать герою и прокладывает дистанцию между ним и преступлением.

Предвестником этого становится красивый в своей лаконичности, почти пророческий кадр с натянутой на руку Клемана перчаткой в «Поединке на острове». Вытянув вверх правую руку, он будто забыл, что находится не на тайной политической присяге, а в магазине мужского платья; и салютует не однопартийцам, а продавщице.

Перчатка, отгораживающая героя от поступка, трусость, с которой связано нежелание этот поступок совершать — бессмысленны в поздних (и определяющих) преступлениях героев Трентиньяна. В «Любви» и в «Хэппи-энде» (2017, Михаэль Ханеке) любовь приводит их общего героя Жоржа к буквальному убийству голыми руками. Не в состоянии больше эту любовь выносить, Жорж душит медленно (слишком медленно) умирающую жену, вновь Анн, подушкой. Он не трус — он любит. А если кто и совершает в обоих фильмах преступление чужими руками, то это Ханеке.

Если в «Любви» Жорж смерть, пусть не сразу, но принимает, то в «Хэппи-энде» он ее одержимо ищет. Как и предыдущие персонажи Трентиньяна, Жорж разочарован. Разочарование становится движущей силой всех героев, не различающих своей значимости и становящихся на путь разрушения — жизни без цели, любви и принципов. Когда вера в принципы сохраняется, неминуемо приходит гибель («Великое молчание», «Полицейская история», «Без зайца через поля», «Запыхавшись», «Поединок на острове», «Любовь» и др.). Но спасение от смерти почти всегда происходит на условиях, герою навязанных; и тогда он остается обречен на жизнь, полную мучений от встречи с самим собой («Жестокое лето», «Убийца с спальных вагонах», «Конформист», «Поезд», «Взбесившийся барашек», «Никому не известный герой» и др.).

***

Герой Трентиньяна никогда не был идеалистом и всегда знал, что каждая революция неизбежно приводит к поражению одной из сторон и финальному восстановлению порядка. «Конформист» Марчелло и «человек, который лжет», Варисса-Робен, оба напрямую связаны с восстаниями 1968 года. «Конформист» был реакцией на потушенный огонь борьбы парижских студентов, больше не «запрещающих запрещать»; и филиппикой Бертолуччи в адрес главного кинореволюционера — Жана-Люка Годара. Марчелло переворачивает открывающую реплику «Маленького солдата» (1963): «Время размышлений в прошлом. Пришло время действовать».

«Дзета» — самое наглядное обращение к политической истине, которой, разумеется, не существует. Революция и борьба за свободу, символом которой становится греческая литера Z, означающая «он жив» в память об убитом оппозиционере Григорисе Ламбракисе, оборачивается приходом еще большего зла — военной хунты. Триумф справедливости в этой истории с наказанными преступниками вовсе не становится финальным — за ним следует трагичное в своей бесстрастности перечисление смертей и запретов, произведенных новым тоталитарным режимом. Справедливости нет — есть разочарование.

Трезвый подход к жизни — неминуемый исход процесса взросления и старения. Долгая экранная жизнь героев Трентиньяна это подтверждает.

В «Обгоне» (1962, Дино Ризи) молодой Роберто становится невольной жертвой не столько своего случайного знакомого, сколько времени, в котором ему, разумному и честному, не выжить. Спустя годы, в «Террасе», Трентиньян создаст альтернативный образ будто бы выжившего и повзрослевшего героя, принявшего все блага, предложенные эпохой, и в результате за это расплачивающегося. Энрико пытается сочинять «сатиру на новых конформистов», а за отсутствием вдохновения вместо текста выбивает на машинке портреты Сталина, Чаплина и Монро. Пиком его страданий становится встреча с критиком, уверенным, что «сатира — это компромисс с властью», и советующим Энрико почитать «Нититидзе, то есть Ничитидзе, то есть Чититидзе», имея в виду, конечно, бунтаря от философии, Ницше.

***

Бунтарство персонажей Трентиньяна немыслимо без веской причины. Особенно в поздних работах. Перекликаясь со словами Льюиса Кэрролла в эпиграфе «Бега зайца через поля» «Мы все, любовь моя, лишь состарившиеся дети», один из самых прямолинейных героев Трентиньяна, пенсионер Керн в «Трех цветах: Красном» позволяет себе форменное хулиганство. Он льет кипяток из чайника на пол, навязчиво дергает подтяжку («Хотите попробовать? Приятный звук») и шпионит за соседями. А потом собирает и складывает на пианино камни — те, что кидают в его окна оскорбленные соседи, чьи разговоры подслушали.

Обезоруживающая честность Керна («Я мерзавец, циник») и есть его бунт против общества, в которое больше не нужно вписываться. Он индивидуалист и не ищет компании единомышленников:

— Мне никто не нужен.

— Тогда вы можете просто перестать дышать.

— Хорошая мысль.

Но дышать герои Трентиньяна не перестанут. Они живут скрытно и обособленно, в своем футляре, но не в чеховском, потому что не боятся людей — просто не ко всем хотят. Жорж резюмирует в «Любви»: «У вас своя жизнь, и ладно. Так не лезьте к нам». Персонаж Трентиньяна не трудится на благо других, христианства в его поступках немного. Поэтому в «Моей ночи у Мод» истовый, но не чуждый сомнению католик Жан-Луи, зачитывающийся Паскалем, так «поражает» Мод.

Показательно, что роли защитников, спасителей тоже выстроены в трентиньяновском духе. Молчание в «Великом молчании» или Сардзетакис в «Дзете» — не бескорыстные спасители мира или обиженных, а борцы за собственные взгляды и идеалы, честно выполняющие работу. Сардзетакис настолько верен своему делу, что почти до последнего не устает исправлять «оговорки» свидетелей и фигурантов дела об убийстве, отмечая, что, пока оно не доказано, в протоколе должна быть формулировка «несчастный случай». Это похоже даже не на уговор, а на жесткое условие самому себе: не признавать триумфом не выполненную пока задачу. Поэтому яркий эпизод с произнесенным следователем заветным «убийством» и последующий комментарий помощника-стенографиста — вовсе не случайная оговорка, а фактическое признание победы.

В «Хэппи-энде» герой лишается этой победы трогательным, хоть и немного ехидным образом. В «счастливом» финале Жорж на пределе своих ограниченных возможностей направляется к морю. Очевидно, это прямой и сердечный «привет» Трентиньяну-автогонщику. Ослабший старик, отчаянно толкающий колеса инвалидной коляски, так и не сможет добраться до страстно желаемого финиша — смерти. Сам же Трентиньян придет к ней своей несравненной стремительной походкой.