К 100-летию со дня рождения Марлена Хуциева: чему мы можем научиться у режиссера «Весны на Заречной улице» и «Июльского дождя»

4 октября исполняется сто лет со дня рождения Марлена Мартыновича Хуциева — режиссера шедевров «Мне двадцать лет», «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь» и «Два Федора», а также человека с невероятной творческой биографией. Киновед Павел Пугачев рассказывает, чему может научить жизненный пример Хуциева.

Учиться и вдохновляться

Марлен Мартынович родился в 1925-м в Тбилиси (тогда — Тифлисе) в семье высокопоставленного чиновника, но говорить о «золотой ложке» не приходится: в 1937 году отца расстреляли.

Идти к своей мечте — первоначально он хотел быть художником — пришлось окольными путями. Не поступив в местную художественную академию, Хуциев тем не менее устраивается ассистентом художника комбинированных съемок на Тбилисскую киностудию, в Великую Отечественную выступает в составе агитбригад, а в 1945-м поступает во ВГИК, в легендарную мастерскую Игоря Савченко, где также учились Сергей Параджанов («Цвет граната», «Тени забытых предков»), Александр Алов и Владимир Наумов («Бег», «Тегеран-43»), Юрий Озеров (киноэпопея «Освобождение»), Феликс Миронер (соавтор «Весны на Заречной улице»), Алексей Коренев («Большая перемена», «По семейным обстоятельствам»).

Игорь Савченко — чудовищно недооцененный режиссер, который стал автором разгромленных партийной критикой лирических комедий «Гармонь» (1934) и «Счастливый случай» (1936), а затем переключился на заранее одобренные всеми инстанциями байопики и так называемые историко-революционные фильмы. Однако своих студентов он учил быть свободными людьми, искать свой стиль и свою стезю. В честь учителя Хуциев назвал своего сына Игорем, а фамилию Савченко подарил главному герою «Весны на Заречной улице».

Но обучение не ограничилось одним только ВГИКом. Первую серьезную производственную практику в большом кино Хуциев получил на съемках фильма «Ляна» (1955), где выступил ассистентом режиссера Бориса Барнета — другого недооцененного гения советского кино. Связи хуциевского кино с барнетовским очевидны: лиризм, пристальное внимание к человеческой индивидуальности, особое отношение к урбанистическому ландшафту. Они оба зачарованы Москвой, видя в ней не мегаполис или имперскую столицу, а живой город с переменчивым характером.

Кроме того, на протяжении всей жизни Хуциев оставался открытым к самому разному искусству. Его вдохновляло кино итальянского неореализма и французской «новой волны», советский авангард во всех проявлениях, русская поэзия и литература с XIX века до второй половины XX века. Немудрено, что из Марлена Мартыновича получился и блестящий педагог: с 1978 по 2009 год он вел режиссерские мастерские во ВГИКе.

Не бояться реальности

Почти каждая работа Хуциева сталкивалась с критикой и цензурным вмешательством, но всякий раз дело было не в какой-то крамоле, а в показе реального.

Культура социалистического реализма, воцарившаяся в СССР с 1930-х и в атавистических формах существующая до сих пор, строится на том, что описываемая действительность должна быть как минимум избавлена от неприглядных черт, а как максимум — показывать не текущее положение дел, а то, к которому следует стремиться. Это культура не репрезентации реальности, а создания ее новой версии.

Хуциев в эту культуру едва ли вписывался — и это при том, что во многих других вопросах он был образцовым советским человеком. Например, отношение к Ленинским Ценностям, Революции и Победе у него именно такое — с заглавных букв и без толики иронии. Но прямолинейные критики журили «Весну на Заречной улице» (1956) за показ быта рабочего поселка — с трещинами на штукатурке, скромным убранством, грязью на проселочных дорогах. Меж тем и эти детали не помешали народной любви — люди узнали в героях «Заречной улицы» себя и свой мир.

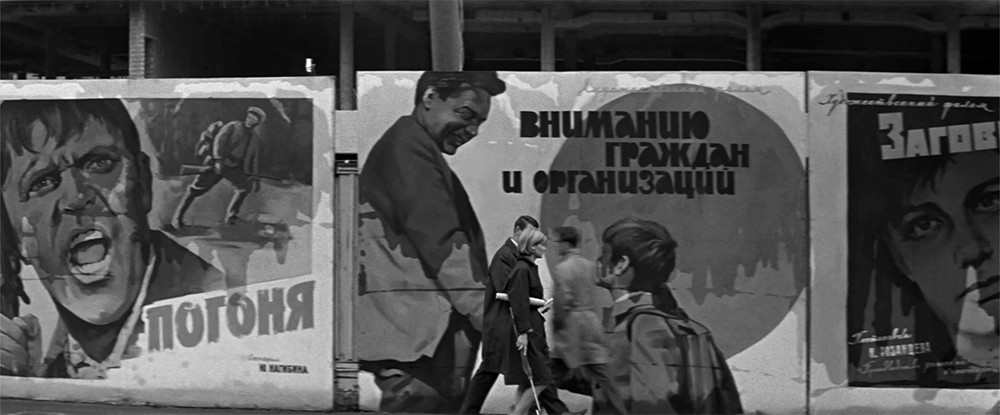

«Два Федора» (1958) вызвали бурную дискуссию в прессе: главный герой — фронтовик, усыновивший беспризорника, — многим виделся «упадническим», как и общий тон фильма. В годы оттепели Хуциев приходит к стиранию грани между документальным и игровым: живые выступления поэтов и бардов, съемки на неогражденных улицах с глядящими в камеру случайными прохожими, попадающие в кадр афиши текущего кинорепертуара. То, от чего любой другой современный российский режиссер откажется если не на этапе съемок, то на монтаже, Хуциев возводил в метод.

Терпеть и переделывать

Никаким современным кинематографистам, жалующимся на «продюсерский диктат», и не снилось то, что произошло с третьим фильмом Хуциева.

Снятую еще в 1962 году «Заставу Ильича» отправили на доработку после публичной гневной речи Никиты Хрущева, возмутившегося тем, что призрак погибшего на войне отца не знает, какой совет мог бы дать своему сыну. «Можно ли представить себе, чтобы отец не ответил на вопрос сына и не помог ему советом, как найти правильный путь в жизни?» — ругался генсек.

Ряд сцен — например, вышеупомянутая встреча с отцом — были пересняты с нуля. Одни эпизоды радикально сократили (в частности, документальные кадры с выступлениями поэтов), другие вырезали (например, знаменитый танец со свечами в руках). Получившийся после нескольких кругов правок фильм был принят в 1964-м, а в 1965-м вышел в прокат с новым названием — «Мне двадцать лет» (сам режиссер и годы спустя настаивал на варианте «Застава Ильича»). Однако вскоре он был изъят из репертуаров кинотеатров и де-факто запрещен вплоть до перестройки, несмотря на культовый статус в творческих кругах и приз Венецианского кинофестиваля.

В восьмидесятые цензурированная прокатная версия («Мне двадцать лет») снова вышла на экраны, а в 1988-м режиссерский вариант («Застава Ильича») впервые показали широкой публике. Сегодня в сети доступны обе версии фильма, и сопоставление «Мне двадцать лет» с «Заставой Ильича» — любимая забава нескольких поколений студентов-киноведов.

Оставаться собой

Проблемы преследовали и «Июльский дождь» (1966), который одни киноведы считают последним оттепельным шедевром, другие — первым застойным. Смонтированный в духе французской «новой волны», фильм вызвал ненависть чиновников от кино и скверную критику в прессе: он вышел, но относительно небольшим количеством копий и только через год после сдачи монтажа. После двух таких «неудач» подряд Хуциев ушел работать на ТВ, снял не пользовавшийся большим успехом телефильм «Был месяц май» (1970) и вернулся в большое кино только в 1983-м с камерной драмой «Послесловие», получившей, несмотря на Андрея Мягкова и Ростислава Плятта в главных ролях, совсем небольшой тираж. После такого можно было озлобиться на весь мир либо же, наоборот, сдаться, прислушиваться и прислуживаться, став удобным для всех ремесленником. Но нет. Марлен Мартынович сохранил себя и как художника, и как личность.

Никогда не был диссидентом, но стал совестью отечественной кинематографии: пережил все запреты и критику, не высказывая публично резких суждений ни в какие годы. Характерная байка: будучи секретарем правления Союза кинематографистов СССР, избегал любых «коллективных писем» в осуждение коллег или поддержку той или иной политики, всякий раз «оказываясь» в дни сбора подписей то «в санатории», то «на даче», то «в рабочей командировке». Единственным исключением стало коллективное обращение против реабилитации Сталина в 1966-м.

Быть молодым

Выражение «В России надо жить долго» точно применимо к Марлену Мартыновичу: все запреты его фильмов были сняты, а заслуженное признание, любовь и интерес получены еще при жизни. Но еще важнее его умение оставаться при этом молодым.

Шутка ли: главный молодежный фильм советского кино, «Застава Ильича» снят не 20-летним, а почти 40-летним кинематографистом. Как и десятилетия спустя Сергей Соловьев в «Ассе» (1986), взрослый режиссер вдохновлялся самой передовой молодежной культурой (для Соловьева проводником в новый мир выступил его ученик Рашид Нугманов, для Хуциева — сценарист и поэт Геннадий Шпаликов) и чувствовал ее как свою. Все хуциевское кино — про диалог поколений и попытки понять другого человека, другую эпоху, другую культуру, другого себя. Сегодня это как никогда ценно.