Как казни и мемы научили нас быть собой: краткая история долгого поиска собственного «я»

Что значит «быть собой» и почему сегодня это стало так трудно? Из-за чего свобода выбора обернулась тревогой, выгоранием и постоянной гонкой за «настоящей» версией себя? Об этом, а также о связи между романами XVIII века и мемами «Это буквально я» рассуждает философ Максимилиан Неаполитанский.

Идентичность как равенство: когда все началось

Раньше в обществе человек чаще всего не нуждался в самостоятельном определении себя — его место было определено происхождением, верой или сословием. Человек не сравнивал себя с другими, потому что мир был иерархичен, а порядок вещей не вызывал сомнений.

Однако все меняется, когда идеи эпохи Просвещения набирают обороты. Среди них — идея равенства, в том числе равенства ощущений. Тут человек, в особенности образованный, сталкивается с необходимостью самоопределения. Если все люди изначально равны, чем они различаются? Где проходит черта между «я» и «мы»? Как произошел поворот к таким вопросам, лучше всего можно понять на примере, который описывает историк и исследовательница прав человека Линн Хант.

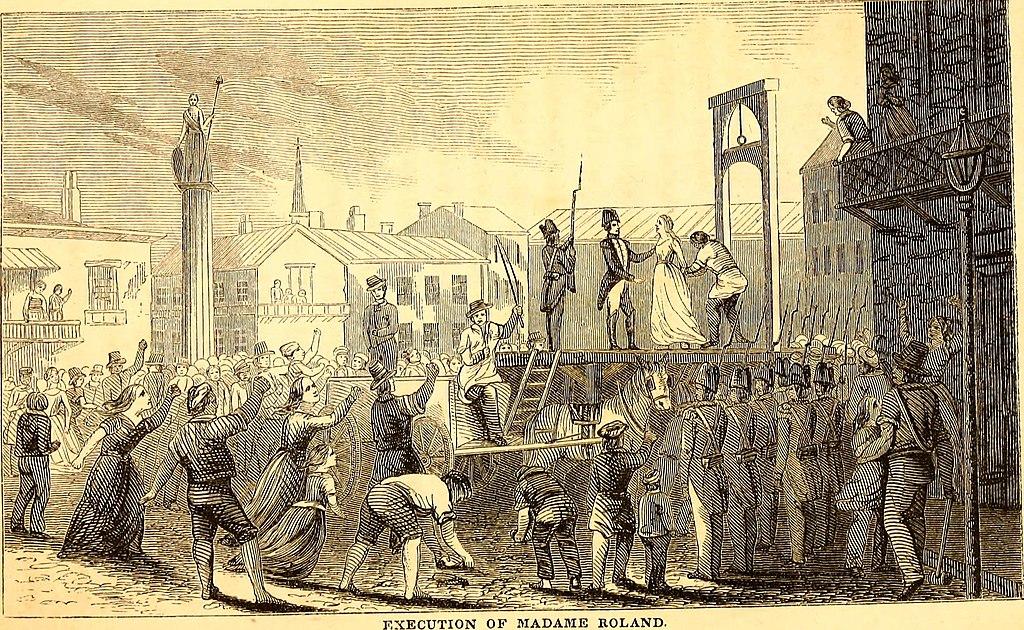

В одной из своих книг Хант пишет, что публичная казнь вплоть до XIX века была тщательно организованным представлением, кровавым карнавалом, направленным на укрепление власти короля и поддержание порядка. Люди шли смотреть на казнь, словно посещали ярмарку, и перед началом «представления» не забывали покупать угощения. Главной целью такого перформанса было внушение ужаса зрителям, чтобы они боялись совершить преступление и ощущали всю карательную мощь государства. Толпа невольно становилась участником ритуала, где люди должны были «примерить» на себя судьбу осужденного, ощутить его боль и в конечном счете признать справедливость этой казни. Идентичность человека после наказания неизбежно размывалась, а его страдание приобретало символический смысл — оно превращалось в инструмент воспитания. Человек больше не был человеком с именем и историей, а превращался в абстрактный образ «грешника».

Казнь работала на укрепление коллективной идентичности, потому что уничтожала индивидуальность. Также казнь мотивировала человека определять себя через опыт смерти и страха. Мысль «со мной такого не будет» определяла действия, которые человек точно не совершит, даже несмотря на то, что сцены публичных казней нередко превращались в нечто противоположное смерти — в народные гулянья, привлекающие толпы зрителей.

Однако чтобы появилась идентичность человека — наше любимое «я» в современном понимании, от европейского общества, наоборот, требовался отказ. От чего? Это ключевой момент — отказ от того, чтобы наслаждаться смертью другого человека на глазах у публики ради восстановления прежнего порядка и спокойствия. Такой отказ меняет многое: если раньше человек понимал себя через подчинение правителю (королю, монарху), то теперь он перестает быть подданным в прежнем смысле этого слова, перестает быть частью власти и постепенно переходит к вопросу «А кем я вообще являюсь?». Но как произошел этот переход?

Как мы научились чувствовать и понимать себя

Историк Линн Хант показывает, что изменения начались из-за идей философов и писателей эпохи Просвещения, особенно из-за популярности эпистолярного романа (романа в письмах). Книги этого жанра впервые дали людям возможность увидеть друг друга не как представителей сословий, а как чувствующих и страдающих личностей. Эмоции стали общим языком, способным объединить людей. Опять же, если раньше человек чувствовал связь с монархом, то теперь он чувствует связь с другими людьми. Вместо страха перед властью пришло чувство общности, основанное на эмпатии и способности разделять чужую боль. В XVIII веке романы Самуэля Ричардсона и Жан-Жака Руссо («Памела», «Кларисса» и «Новая Элоиза») дали читателям прочувствовать эмоции героев, вне зависимости от пола или социального происхождения. Литература впервые показала: мы можем быть разными, но чувствовать одно и то же. Так зародилась идея равенства как внутреннего опыта, а также появилась необходимость (которая знакома и нам) определять себя вне социальных рамок. Если я больше не подданный короля, не участник местной общины и не прихожанин церкви, то кто я такой? Современный человек продолжает искать ответы на эти вопросы.

Однако литературная революция чувств не завершилась в XVIII веке. Сегодня мы видим, что современную литературу захватили романы в жанре автофикшен, в которых мы тоже видим и подробные описания чувств автора, и серьезные поиски своего «я». В современности и в литературе, в частности, продолжает происходить та же борьба за признание, что и три столетия назад. Найти свое «я» сегодня означает осознать то, что наши чувства и переживания достойны внимания. Этому же нас учит, например, психотерапия. И в то же время в эпоху соцсетей каждый становится «рассказчиком» собственной жизни, границы между личным и публичным легко размываются. Равенство наших чувств, которые мы показываем другим людям, делает вопрос «Кем я являюсь?» абсолютно законным, однако найти ответ на него — это уже новый вызов.

Почему нам сложно быть собой: откуда взялся кризис идентичности

Несмотря на все перемены к лучшему, сегодня идентичность все чаще оказывается источником тревоги. Еще в 2000-х идентичность была связана с гибкостью, можно было быть кем угодно, менять роли и свое «я», как вкладки в браузере, сама идентичность казалась подвижной и освобождающей (особенно благодаря многочисленным субкультурам). Теперь, с ростом социальных сетей и алгоритмов, все изменилось: нас «закрепляют» за определенным образом, который должен быть узнаваемым, понятным и желательно монетизируемым. Быть просто собой уже недостаточно — из себя нужно сделать, как говорят маркетологи, свой личный бренд.

Это приводит нас к экзистенциальному взгляду на кризис идентичности. Человек становится проектом, над которым нужно постоянно работать. Человек должен быть одновременно и настоящим, и продуктивным, и харизматичным и при всем этом должен не уставать и оставаться позитивным. Современный философ Бен-Чхоль Хан говорит, что именно это и приводит нас к «обществу выгорания», в котором успех во всех аспектах жизни — это обязанность каждого, а любая неудача воспринимается как личная вина. В нашей культуре позитивности и продуктивности тревожность насчет своей идентичности становится нормой, а вопрос «Кто я такой?» оказывается почти рабочей задачей, которая требует ежедневных решений.

Почему мы так часто говорим: «Это буквально я»

Одно из проявлений этого кризиса — популярный сегодня в соцсетях тренд literally me, когда пользователи сравнивают себя с брутальными персонажами из фильмов и говорят: «Это буквально я». Появляется немалое количество постов, посвященных Райану Гослингу в фильме «Драйв», Патрику Бэйтману, Тайлеру Дердену и королю Балдуину IV — тому самому человеку в серебряной маске из фильма Ридли Скотта, который эпично показывает рукой «silence!». Пользователи так и говорят: «Я построил свою идентичность на одном из этих героев».

Это увлечение образом жесткого, сдержанного и нередко разрушительного героя вряд ли можно считать просто случайной интернет-модой. Современный человек теряется в условиях социальной нестабильности и информационного перенасыщения. В ситуации, когда ощущение собственного «я» становится все менее устойчивым, появляется необходимость обратиться к внешним образам, которые воспринимаются как более целостные и определенные.

Такие персонажи привлекают именно потому, что демонстрируют кажущуюся внутреннюю ясность, эмоциональную холодность и силу — качества, дефицит которых ощущается особенно остро в эпоху эмоционального и когнитивного перегруза.

Стремление к жестким, «бескомпромиссным» идентичностям нельзя рассматривать в отрыве от исторического контекста. Например, как показывает историк Жорж Вигарелло, в культуре Средневековья фигура рыцаря выполняла не только социальную, но и символическую функцию: он олицетворял порядок, стабильность, был связан с «телом короля», которое необходимо было оберегать любой ценой. Рыцарь не имел права на уязвимость или сомнение — его задача заключалась в том, чтобы «выстоять» и не проявить слабости. Именно этот архетип силы, стойкости и подавления индивидуальных чувств лег в основу ранней коллективной идентичности, формировавшейся через публичное насилие и подчинение, о котором мы говорили в начале текста.

В этом смысле современные персонажи literally me представляют собой своеобразное возвращение к рыцарской модели, где «я» определяется не через внутреннюю рефлексию или эмоциональную открытость, а через способность выдерживать боль, не показывать слабость и демонстрировать власть над собой и другими.

Однако особенно примечательно то, что в этой точке истории мы могли сделать совершенно иной выбор. Вместо того чтобы вернуться к культуре силы и внешней монументальности, мы могли бы обратиться к опыту XVIII века — времени, когда, как отмечает Линн Хант, литература стала пространством формирования новой чувствительности. Эпистолярные романы Руссо, Ричардсона и других авторов позволили читателям сопереживать героиням вне зависимости от их социального положения, впервые открывая возможность осмыслить свою идентичность через эмпатию и равенство ощущений.

Тем не менее современность предпочла иной вектор: вместо восстановления эмоциональной связи с другими (через литературу, диалог или личный опыт) общественное воображение все чаще обращается к образам силы, отчуждения и эмоциональной закрытости. В условиях неопределенности и выгорания, где идентичность требует постоянного подтверждения, человек интуитивно тянется к образам, лишенным слабости, даже если за этим стоит травма, жестокость или деструктивное поведение.

Альтернатива, однако, все еще возможна. Она заключается не в том, чтобы собирать себя из героических масок и шаблонов, а в признании самой природы идентичности как подвижного и многослойного процесса. Это путь, противоположный рыцарскому, — путь антирыцаря, который допускает уязвимость, рефлексию и внутреннюю сложность. Такой субъект не стремится к тотальной контролируемости себя, но ищет способы быть с другими — через равенство, эмпатию и совместные размышления.

В конечном счете именно этот путь — сомневающегося, чувствующего и рефлексирующего человека — может стать ответом на давление современности. В конце концов, даже Виктор Цой, чей герой в фильме «Игла» точно может потягаться с героем «Драйва» в своей брутальности, в песне «Бездельник» сообщал нам:

Все говорят, что надо кем-то мне становиться,

А я хотел бы остаться собой...

Пожалуй, «оставаться собой» сегодня и есть настоящий вызов, соразмерный и рыцарскому поединку, и сентиментальным героям прошлого.