Камера в руках, чай на столе: краткая история фотографий еды

Вряд ли, листая родительские фотоальбомы, вы найдете фотографии еды. Но с начала 2010-х важным трендом соцсетей были фото блюд в кафе, ресторанах и дома. Сегодня такой контент переместился в сторис знакомых и профили фуд-блогеров. А с чего вообще все началось и почему фуд-фотография — это прежде всего радикальный художественный жест? Разбирается арт-критик Роман Волынский.

Еда в поле визуального эксперимента

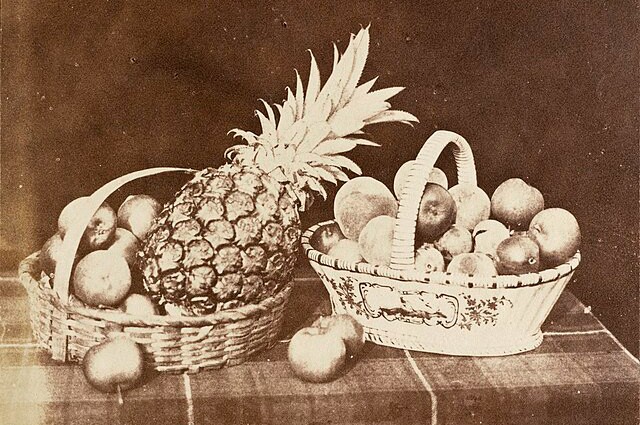

Съемка еды появилась почти одновременно с самой фотографией. В 1845 году, через шесть лет после изобретения дагеротипии, Уильям Генри Фокс Тальбот снял «Кусочек фруктов» — классический натюрморт с ананасами и персиками. Тогда еду снимали не ради эстетики или рекламы, а скорее потому, что Тальбот и его современники (их стремления позднее назовут пикториализмом) пытались сблизить фотографию с изобразительным искусством, заимствуя сюжеты, символическую нагрузку и композиционные приемы у голландской живописной школы.

В последующих опытах еда все активнее вырывается из жанра натюрморта. Хоть в работе Пола Стрэнда «Груши и миски» (1916) и присутствуют фрукты, на первый план выходят дезориентирующие геометрические отношения предметов в кадре. Нечто похожее встречается у Эдварда Стайхена в «Кусочках сахара» (1927): выполняя заказ текстильной компании Stehli для создания узора шарфов, он выстроил сахарные кубики в строгие ряды, подсветив их так, чтобы образовалась перекрестная тень.

Главное в снимке Стайхена — не объект, а структура. Его строгая, почти абстрактная композиция работает в плоскости: линии, ритм, свет и тень создают геометрию, лишенную «сюжета» в традиционном смысле. Несмотря на прикладное, коммерческое происхождение, фотография говорит на языке модернизма. Еда в кадре утрачивает декоративную функцию и встраивается в поле визуального эксперимента.

Жизнь в цвету

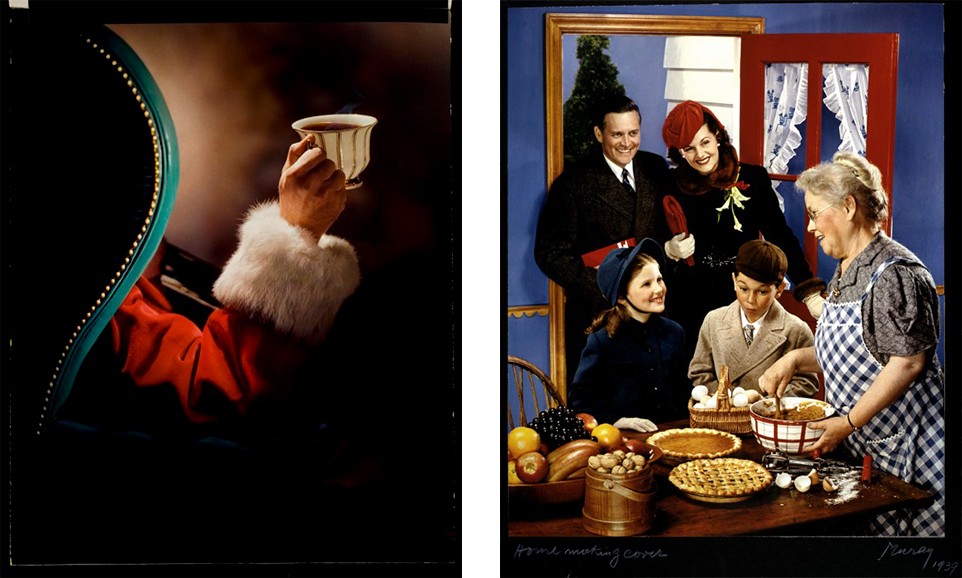

С 1930-х годов фуд-фотография обосновалась на страницах женских журналов и кулинарных брошюр. Визуальный канон задал Николас Мюрей в журнале MacCall’s — его работы, запечатлевшие роскошные сервированные столы, яркие десерты и тщательно стилизованные блюда, стали культовыми в 1940–1950-х годах.

Ломящиеся от яств композиции рисовали образ утопической послевоенной Америки — изобильной, праздничной и утонченной. Как отмечает критик Сьюзен Брайт, «его фотографии были насыщенными, свежими и наполненными светом... Это не еда для потребления, а еда для созерцания и фантазирования о ней». Действительно, зачастую изображенные блюда оказывались несъедобными — пластиковыми макетами или покрытыми слоем лака для придания глянцевого блеска.

Немаловажную роль в создании гиперреалистичных изображений сыграла трудоемкая, но исключительно насыщенная по цвету техника карбонового процесса печати, разработанная Мюреем в годы европейских экспериментов. Любители старого Голливуда без труда узнают в его снимках визуальную эстетику фильмов, созданных в знаменитой лаборатории Technicolor («Волшебник страны Оз», «Унесенные ветром»). Обе эти технологии активно использовали яркие, эмоционально насыщенные цвета как инструмент визуального повествования и воплощения мечты.

Фото на стол

Новый, предельно будничный взгляд на еду ввел в художественную среду Стивен Шор. В 1972 году фотограф отправился в путешествие из Нью-Йорка в Техас, посетив по пути 19 штатов. Вооружившись цветной пленкой и компактной 35-миллиметровой камерой Rollei, он вел своеобразный фотодневник дороги. Так появилась культовая серия «Американские поверхности».

На первый взгляд, Шор снимал все, что попадалось на глаза: перекрестки, рекламные вывески, дома, машины, незнакомцев, интерьеры отелей. Его снимки нарочито просты, неэстетизированны: фотографии сэндвичей в забегаловках соседствуют со снимками неприбранной кровати и гостиничного туалета. Главное отличие в видении Шора от господствовавшей тогда черно-белой американской арт-фотографии заключалось в самом выборе нейтральных объектов и использовании цветной пленки.

Серия «Американские поверхности» вызовет ощущение чего-то сильно знакомого. Ее бессюжетность и дневниковый стиль предвосхищают эстетику соцсетей начала 2010-х. Особенно отчетливо это видно в снимках еды из типовых закусочных. Сэндвичи, панкейки, стакан молока — все расположено на столе так, как подали; фотография сделана с верхнего ракурса, кадр намеренно не выстроен, а иногда и «неправильно» обрезан. Примечательно, что чуть ли не на всех снимках блюдо остается нетронутым. Уже в 1970-х Шор, видимо, понял, что сначала нужно накормить камеру, а потом — себя.

Шор предложил не просто документ 1970-х — хотя его фотографии прекрасно работают и так, — но и новый способ смотрения, иную визуальную грамоту, в которой эстетика «поверхностей», повседневных объектов заняла центральное место.

Новая жизнь фуд-фото

Фотографировать еду на пленку — занятие дорогое и не самое сподручное, если вы не профессионал или не художник. Но все изменилось с появлением компактных цифровых камер, смартфонов и социальных сетей. Платформы вдохнули в этот жанр новую жизнь и сделали его массовым — наравне с селфи, снимками домашних животных и пейзажей.

В 2010 году колумнистка The New York Times привела в пример ученого из Калифорнийского университета, у которого в личном блоге почти 9 тысяч фотографий еды. «Он не упускает ничего. Даже закуски размером с крошку пшеничной муки», — писала Кейт Мерфи. Соцсети стали завалены фотографиями шедевров кулинарии и легких перекусов. В 2014 году каждую минуту в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ. — Прим. ред.) загружали 90 новых фотографий с хештегом foodporn (возбуждающая еда — англ.).

Страницы с подобным контентом восходят не только к Стивену Шору, но и к другим неоавангардным практикам коллекционирования второй половины XX века. Вспоминаются Эд Рушей с его серией бензоколонок и Дэн Грэм с каталожными фотографиями типовых пригородных домов. Можно даже сказать, что демократизация технологий привела не к появлению новых художников, а к массовой адаптации некогда радикальных художественных жестов.

Прожевать или пережить?

Сегодня визуальная культура еды снова меняется. Хотя эту нишу по-прежнему занимают профессионалы, большинство блогеров переключились на другие форматы. Простое «доказательство» обеда больше не работает. На смену спонтанным кадрам пришли тщательно выстроенные образы: уютные завтраки, пастельные сервировки и «правильное» настроение. Пафос таких изображений даже напоминает искусственный, гиперреалистичный подход Николаса Мюррея.

Кроме того, популярный контент все заметнее смещается со статичных картинок в сторону видеоформатов. Теперь еду не просто показывают — ее готовят, пробуют, комментируют, «проживают» на камеру. Визуальный материал стал более нарративным и вовлекающим. Теперь в тренде не эстетизация пищи как таковой (и повседневности в целом), а передача субъективных — как эмоциональных, так и тактильных — переживаний. В общем, просто поесть уже не получится.