Кино, вино, домино: зачем нужны российские кинофестивали

Практически каждый день в России проходит тот или иной кинофестиваль: от больших индустриальных событий до маленьких муниципальных междусобойчиков. Киновед Павел Пугачев, вернувшийся с одного из главных киносмотров года — фестиваля актуального кино «Маяк», проходящего в Геленджике, размышляет, зачем все это нужно.

Покажи меня, если сможешь

Одновременно с развитием авторского кино менялись стратегии его показа. Скажем, в 1920-е понятие, что кино может быть «не для всех», показалось бы чем-то кощунственным. Кино настаивало на своей тотальности, и самые большие авторы грезили быть понятыми всем миром. В отечественном кино эта утопия показала свою несбыточность уже к середине 1920-х: эйзенштейновские шедевры «Стачка» и «Броненосец „Потемкин“» не пользовались большим успехом у народа, с гораздо большей охотой ходившего на мелодраму «Бабы рязанские» и приключенческий фильм из Голливуда «Багдадский вор» — совсем не авангардистские киноработы. А гения документального кино Дзигу Вертова уже в те годы начали критиковать с трибун за «оторванность от народа» и «псевдореволюционные идеи».

Со временем началось постепенное и относительно мирное разделение территорий «авторского» и «массового» кино, границы которого легче всего провести по способам показа. «Массовое» встречается со зрителем в кинотеатрах, «авторское» начинает свой путь с кинофестивалей, где есть шанс найти прокатчиков и вообще наделать шума. Но к нашему веку сформировалась и своего рода альтернативная киноиндустрия: фильмы курсируют от смотра к смотру, получают призы (иногда даже в денежном эквиваленте), а наградной список и создаваемая критикой репутация дают шанс на получение финансирования на следующую работу.

Эта система работала и частично работает и с российским авторским кино: скажем, у документалистов, снимающих не для телевидения или платформ, нет иных способов найти своих зрителей, коллег и потенциальных инвесторов, кроме как на фестивалях.

Но есть и другой аспект, особенно острый для наших широт, — возможность увидеть то, что больше нигде не покажут. Во-первых, многие из попадающих на киносмотры фильмов так и не находят своего прокатчика, не удостоившись даже онлайн-релиза. Во-вторых, по разным причинам фильмы могут просто не дойти до кинотеатров или платформ, и фестивали, таким образом, остаются единственной площадкой, где их (еще) можно увидеть.

Киношники, живущие в сети

Иногда в разговорах о мотивациях поездки на кинофестиваль звучит слово «нетворкинг», и определенная доля правды в этом есть. Действительно, можно завести полезные контакты, развиртуализироваться со знакомыми исключительно по перепискам коллегами и даже подыскать новую работу (скажем, программный директор ряда фестивалей Вадим Рутковский рассказывал, что идея одного киносмотра возникла во время попойки на другом).

Закрытые вечеринки после показов — важная часть любых смотров, включая Канны и Венецию, но российская фестивальная традиция характерна повышенным градусом. Например, долгие годы остававшийся важнейшим кинособытием «Кинотавр» был знаменит и беспробудными попойками всех участников: аккредитованным гостям вместе с каталогом программы выдавали пачку «Энтеросгеля», а показы не начинали раньше полудня, чтобы все успели проспаться и опохмелиться. Потомкам даже достался видеодокумент, передающий запах перегара и дух безудержного веселья через экран, — видеорепортаж W-O-S с «Кинотавра» 2012 года.

Сегодня такие кутежи уже не так часты и не в такой чести, но ни один российский кинофестиваль не проводится без графы «фуршет» в бюджете.

Однако излишествам и возлияниям можно найти философское оправдание. Философ Хаким Бей ввел концепцию временных автономных зон (ВАЗ) — локализованных в «трещинах и пустотах» государств пространств (например, городских сквотов или горных поселений кочевников), где не действуют привычные социальные иерархии, а царит самоорганизованный хаос:

«По всему миру люди покидают Сеть Отчуждения или „стирают“ себя из нее. Пытаясь разными способами восстановить человеческие контакты. Интересный пример этого — на уровне „городского фольклора“ — повсеместное распространение групп и конференций „по интересам“ [...] Эти увлечения высвобождают огромное количество творческой энергии. Разнообразные периодические встречи товарищей по безумию превращаются в настоящие, неопосредованные праздники эксцентризма. Свои ВАЗ, свои кочевые стоянки и ночи освобождения от Консенсуса ищет не только „контркультура“. В рамках каждого „класса“, каждой субкультуры появляются самоорганизующиеся автономные группы».

Из книги «Хаос и анархия», Хаким Бей, «Гилея», 2002

Иными словами, это возможность пожить вне дедлайнов, съемочных смен и производственных смет, побуянить в рамках закона и затем вернуться к нормальной жизни — до следующего раза.

Надо — значит «надо»

Согласно реестру Министерства культуры, одних только международных фестивалей за 2025 год должно пройти 130 штук (и это мы не берем фестивали со статусом национального, которые не регистрируются в Минкульте). И, прямо скажем, немалая часть из них проходит просто потому, что так заведено.

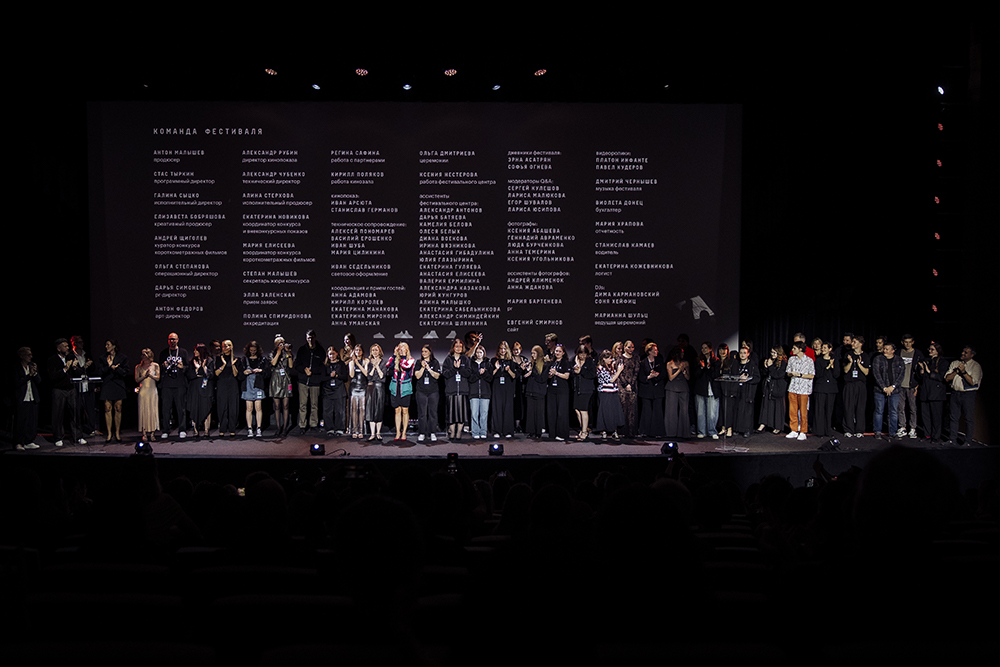

К счастью, далеко не все фестивали делаются по инерции и ради отчетов по грантам. Действительно заметные события создаются неравнодушными людьми, искренне любящими кино и желающими индустрии процветания, а не просто продолжения жизнедеятельности. И даже самое формальное мероприятие требует больших усилий организационной и творческой команды — не всегда, заметим, оплачиваемых или хотя бы вознаграждаемых простым «спасибо». Попробуйте найти в каталогах крупных смотров имена людей, верстающих сайт, что уж говорить про армию волонтеров и многих других членов команды, редко упоминаемых со сцены.

Но в трудные времена есть еще один неочевидный, но важный аспект. Рутина и постоянство — это еще и косвенный признак здоровья. Если есть регулярные события, которые должны случаться раз в год в одни и те же даты, значит, есть возможность планирования жизни и хоть какие-то надежды на будущее.

«Посмотри в глаза, я хочу сказать»

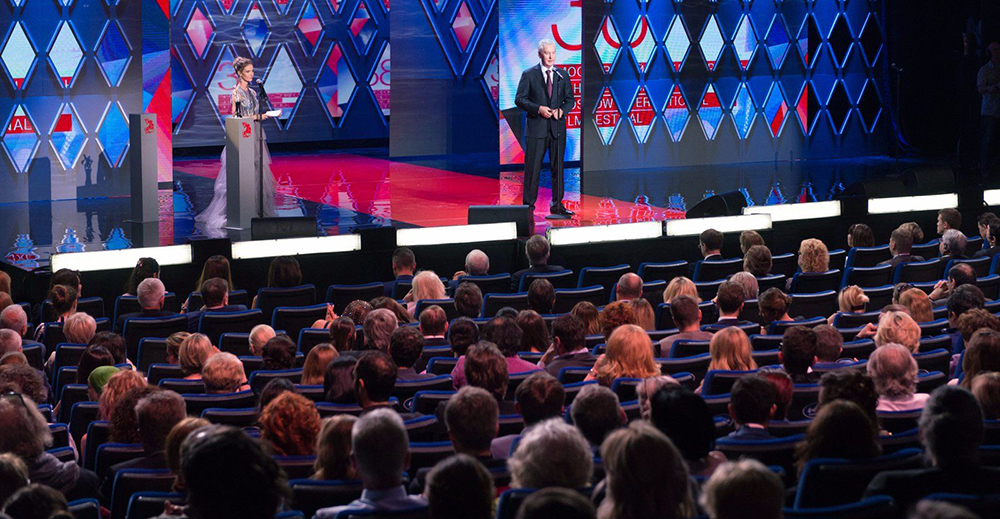

И напоследок хочется сказать о главном — ради чего вообще затевались кинофестивали в 1930-е и существуют по сей день. Это место встречи кино со зрителем — иногда широким, иногда внутрицеховым, но никогда не равнодушным. Режиссеры могут говорить, что ничьи мнения и чувства их не интересуют, но, стоя в этот момент на сцене, испытывать заметное и передающееся на зал волнение. Публика может засмеяться на неочевидном моменте (на прошедшем «Маяке» зал взрывался всякий раз, когда на экране появлялись колосья пшеницы — образ, объединивший сразу несколько не связанных друг с другом фильмов), или подметить, что три финала в одном фильме — это немного перебор, или начать аплодировать в особо «ударные» моменты, или по-доброму смеяться, узнав в героях самих себя. Кино не существует без смотрящих его людей.

Некая ответная реакция, добрые или не очень добрые слова, фидбэк в целом важны любому кинематографисту. И фестивали дают возможность не только прочитать озлобленные комментарии в телеграм-каналах или двусмысленные рецензии в медиа, но и встретиться друг с другом глазами. Поймать первые реакции в курилке, испытать все виды неловкости во время Q&A с залом, услышать слова благодарности за проделанную работу, забыть обо всех проблемах на ближайшие пару часов и вспомнить, ради чего все эти старания.