Кризис искусства. Что делать? Интервью с классиками концептуализма Комаром и Меламидом

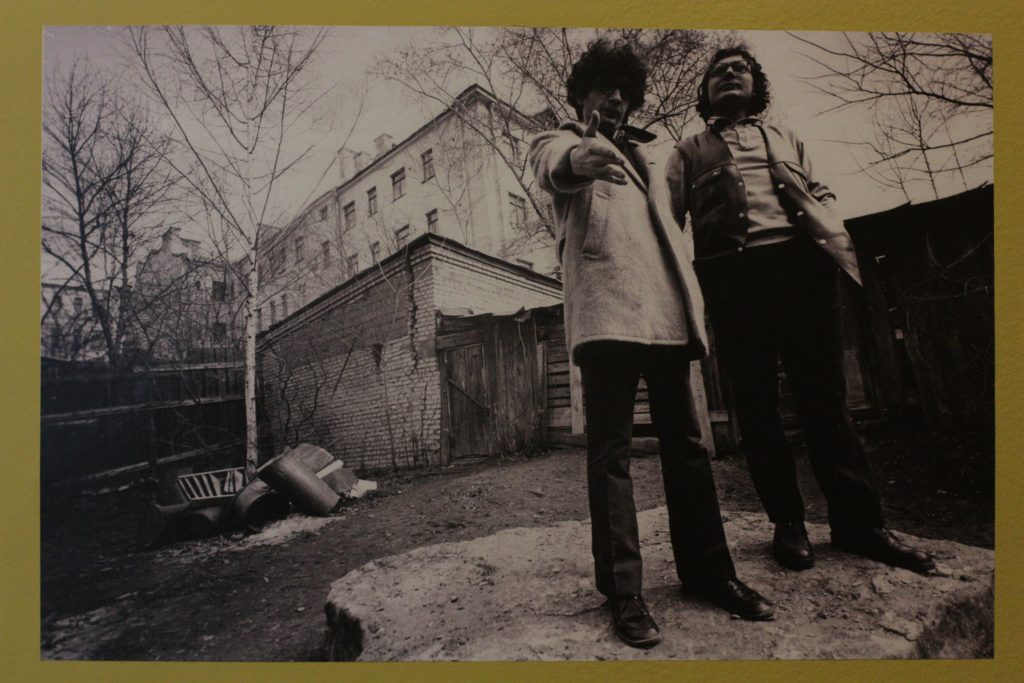

Полвека назад проект «Комар и Меламид», сатирически переосмыслявший идеологизированную повседневность Советского Союза, положил начало российскому концептуальному искусству. Сегодня его участники, работающие с начала 2000-х независимо, размышляют о конце эстетических революций, экспансии глобального капитализма и творчестве животных.

Корреспондентка «Ножа» в сотрудничестве с организаторами ретроспективы «Комара и Меламида» в ММОМА, встретилась с художниками по отдельности и, побеседовав с каждым из них на одни и те же темы, попыталась создать двойной портрет одного из самых «долгоиграющих» коллективных персонажей современного искусства.

Содержание:

«Абстрактное искусство слоны делают так же успешно, как и люди». Интервью с Александром Меламидом

— В книге «Стихи о смерти» вы с Виталием Комаром писали о страхе как о скрепляющем сообщество компоненте. Американский, связанный с капитализмом, израильский — с войной, советский — с диктатурой. Другая категория, с которой вы работаете, — это категория памяти. Как вы понимаете «Я» художника, насколько оно связано со страхом, памятью и другими компонентами субъектности?

— Вообще, непонятны функции искусства. Как я понимаю, я, старый человек, выучившийся на марксизме, что это классическое ложное сознание. Это, знаете, вздох обиженной твари. Люди теряют веру в существующий режим, они ищут выход из жизни. В свое время церковь выполняла эту функцию — выхода из реальности жизни. Чаадаев сказал: «Человек, лишенный известных верований, отданный на растерзание превратностям жизни, не может испытывать иного состояния, как непрекращающаяся судорога бешенства». Это XIX век, как раз то время, когда начались революции, и что привело в результате к русской революции, европейской революции 1840-х, французской парижской коммуне и так далее. Сейчас нашли сублимацию такой области, которая называется «искусство».

— В классической политической философии есть, условно говоря, два подхода. Первый — «Левиафан» Гоббса: в естественном состоянии все всех переубивают. Другой подход, с одной стороны, связан с Руссо, с другой — с классическими либеральными мыслителями. Согласно ему, человек по своей природе склонен к сотрудничеству и спонтанное творчество миллионов создает что-то великое, а любое управление приводит к контролю. Вы интерпретируете искусство как такую часть Левиафана, которая сдерживает людей и пытается их перенаправить, чтобы они друг друга не переубивали?

— В свое время, когда в искусстве произошел перелом, они как раз начали убивать. Один из философов начала ХХ века говорил, что русские кубисты разрушили христианские храмы до начала революции. Кубистический стиль довольно похож на разруху.

Но сейчас искусство совершенно другое значение имеет — это такая отдушина. Поэтому это поддерживается правительством и системой образования. Это что-то мягкое, туда уходят медитировать: «Дыши спокойнее, в залах нельзя шуметь, тихонько ходи». Это заметно, очереди были гигантские, когда была выставка Куинджи. Who cares? Какой, ***** [к черту], Куинджи? При чем здесь Куинджи? Это такой нежный пейзаж, луна — и уже как-то не до Путина, не до пенсии, уже как-то мягко. Это совершенно другое искусство. Ведь искусство началось здесь в 1950–1960-х годах после смерти Сталина. Мы начинали (а в Европе это было в конце XIX века) как фанатики, как Симеон Столпник, ранние христиане — совершенно сумасшедшие, безумные люди, которые шли на какие-то феноменальные жертвы ради чего-то. Мой любимый Симеон Столпник, его столп стоял после войны, на нем он сидел 36 лет — вот это были люди! Но потом из ранних фанатиков возник Ватикан, люди ходят с папками, строят храмы, гигантские музеи, сумасшедшие архитектуры. И всё — это уже не фанатики, а приличные люди, и они занимаются искусством для того, чтобы утешать народные массы.

— Для себя вы этот разрыв видите? Вы начинали пятьдесят лет назад как достаточно радикальный советский художник. А вчера я было на закрытом вернисаже это такая тусовка миллиардеров, список российского Forbes.

— Мы часть общества, которая этим занимается: мы начали, как и многие люди нашего поколения. Во всем мире была вторая волна модернизма, 1960-е годы — студенческие восстания в Париже, Нью-Йорке и так далее. А сейчас другого выхода нет: если ты художник, ты лучший друг миллиардера (смеется).

Это обслуга, так сказать. Ну вот существуют открытые музеи — это насаждение искусства, это придумано было тоталитарными режимами. И сталинизм, и фашизм настаивали на художественном образовании, на том, что надо ходить в музей. Было немного другое понимание искусства, но главное, что это был один из главных ингредиентов воспитательной работы с массами.

— Можно не только тоталитарный режим вспомнить, здесь и американский пиар абстрактного экспрессионизма спецслужбами…

— Это было гениальное открытие. Американцы открыли после войны реализм как признак несвободы. Это абстрактное искусство точно было придумано в недрах CIA.

— Также есть истории немецких интеллектуалов — с Адорно и прочими, кто восстанавливал Германию, — которые пропагандировали атональную музыку как средство антитоталитарной борьбы.

— Это было идеологично, но тем не менее искусство играло какую-то фантастическую роль в холодной войне. Одни говорили: «Надо так», а другие: «Надо иначе», но зачем вообще это нужно, никто не спрашивал. Но я всё время думаю, в чем же этот смысл.

Лет десять назад я проснулся и подумал: «Всю жизнь занимаюсь этим, какая-то ***** [ерунда], что это такое? Это какое-то надувательство. Духовность? Что это значит?»

Это знаете, как поп, который понял, что «может, Бога нет, елки-палки?!» Всю жизнь ходил и махал, а тут, оказывается, Бога нет. У меня было ощущение совершенно бессмысленного занятия. Но всё современное искусство, конечно, одна русская женщина придумала — теософ мадам Блаватская. Она жила в Америке, написала книгу «Тайная доктрина». Это прочесть нельзя — честно, я пытался. Но она придумала новое отношение — буддизм. Буддизм придуман в Европе и Америке. Это началось раньше, когда немцы выучили язык пали и сопоставили древние тексты. Ганди говорил: «У меня только два источника учения — это мадам Блаватская и Лев Толстой» (смеется). В восьмидесятых годах позапрошлого века, когда она умерла, ее место заняла Анни Безант — феноменально интересная женщина, суфражистка. Она в 1901 году опубликовала книгу «Мыслеформы». Там абстрактные рисунки: «червяк», «страсть», «плохое настроение» — мистические знаки. И Кандинский был членом теософского общества, и Пит Мондриан, и Т. С. Элиот. Серьезное дело — они просто оттуда это взяли. Все поняли, что чувство, мысль можно выразить каким-то крючком.

— А искусство эпохи Возрождения было наверняка связано с герметизмом.

— Да, но они старались построить рационально: треугольник в квадрате, что-то такое. Абстрактное искусство возникло от идеи медитации в европейском смысле, что надо сидеть мычать и смотреть на стену, и тогда возникает мысль. Абсолютно безразлично должно быть, на что смотреть, на такую мазню или такую — ты медитируешь. Поэтому возникло такое искусство. С одной стороны, это имеет какой-то смысл, но главное — ты смотришь и медитируешь, успокаиваешься. Это может быть белая стена или черная, черный квадрат или белый или просто мазки — поэтому это взаимозаменяемо, сам объект уже не имеет такого значения, лишь бы он был.

— Был и другой авангардный вектор, связанный с действием. Мы знаем итальянский футуризм с его культом действия, движения, манифестами Руссоло. Даже Малевич, несмотря на его манифест о лени, был достаточно революционен по духу. Здесь есть двойственность.

— Это такое революционное начало, которое бюрократизировалось и превратилось в институцию. Здесь этого меньше, но в Америке в Метрополитен-музее 2500 людей работает, сплошные кураторы-шмураторы-тураторы-дураторы — это гигантская иерархия. Какие-то международные ассоциации, сложные финансовые махинации — людям надо куда-то перекачивать деньги, чтобы списывать их с налогов. Это всегда связано с социальным. Но эта русская женщина сделала это возможным. Это одна из самых интересных и важных людей, которые создали нашу культуру. Очень мало людей хотят это признать, потому что это бредовые совершенно тексты, но вся культура, в которой мы живем, абсолютно бредовая. Ее тексты полностью отвечают реальности!

— Как вы считаете, насколько в теософских истоках присутствовал элемент культурного контакта? Пытались ли теософы реально связать себя с Востоком?

— Конечно, пытались. Это всё возникало в момент падения религии — не как религии, а как институции. Не то что падения, а разложения, будем так говорить, католицизма. И в православной церкви попов обвиняли во всех грехах. И до сих пор это продолжается, развращение младенцев и так далее. Церковь всё время колеблется, и ее действительно очень трудно приспособить к современной жизни: вознесение, непорочное зачатие — люди начинают сомневаться, может, это всё не так. А тут эта полная уверенность, «это точно». В этом отношении мы живем в средневековом мире. В Средние века нельзя было спросить человека: «Ты веришь в Бога или нет?», никто не мог ответить на этот вопрос, все верили, и никто этот вопрос не задавал. Так же и с вопросом «Вы любите искусство?» (смеется).

— Как бы сказали многие, современное искусство — это полное дерьмо.

— Я с этим совершенно согласен (смеется). Это ложное сознание, классическое марксистское определение.

— А вы видите какой-либо творческий или социальный институт, который может снова взломать эту систему безальтернативного глобального капитализма?

— Нет, не вижу. Сейчас, говорят, начинается возрождение марксизма где-то в академических кругах. Но, очевидно, люди стали жить лучше по всему миру, феноменально лучше. Я живу в Нью-Йорке с 1978 года и вижу там невероятный прогресс. В Китае недавно был, в Москве регулярно. Многие здесь просто не видят, что произошло, а я вижу. Приезжаю и вижу что-то новое, прогресс, настоящее экономическое чудо. Я помню 1990-е годы совершенно апокалиптической разрухи — так это выглядит. Всё больше и больше люди стали движимы страхом, что они могут это потерять, что на самом деле это нестабильно, хотя никаких признаков нет. Стабильности тоже нет. Но тем не менее чем лучше люди живут, тем больше они запуганы. Такого запуганного общества, в котором я сейчас живу в Нью-Йорке, я никогда не видел. Люди боятся что-то сказать, это не государственная цензура, которой там не существует, просто как бы не обидеть начальника, миллиардера, который тебя кормит.

— Если сравнить американскую ситуацию с Европой, европейские люди более свободны?

— Европу я хуже знаю, там я гость. Но такого никогда не было, люди боятся всего: что-нибудь скажешь — потеряешь работу, перестанут публиковать. Все эти скандалы — кто-то там за какую-то жопу взялся тридцать лет назад, тебя выгоняют с работы «без выходного пособия», как писали Ильф и Петров.

— Как этот страх влияет на то, что люди думают? Создается ли хоть что-нибудь интересное или система себя начинает сама воспроизводить, как в позднем Советском Союзе?

— Я это сравниваю с Ватиканом, я там работал год, рисовал. Эта система просто так существует, и нет альтернативной системы. Нет этих фанатиков, которые на столбе сидят, не к кому обратиться.

Искусство строилось не только потому, что рисовали по-другому, — жили по-другому. Свободная любовь, гомосексуализм — в общем, так, как в буржуазии не желалось.

А тут никакой альтернативы нет, все живут одинаково: художники одеваются модно, хорошо, в тех же роскошных магазинах, верные мужья, жены, гомосексуальные пары. Все мои знакомые гомосексуалы женились, они семейные люди. Я всё время бегаю на свадьбы этих уже немолодых людей.

— В России 10–20 лет назад существовало акционистское движение, которое пыталось прорвать систему современного общества. Искусство выходило за рамки галерей. Сейчас это всё исчезло, и снова стало спокойно.

— Абсолютно. Ничего нет. Всё разрешено, но ничего не имеет значения. Всё можно, но какой тогда критерий?

— Ну ведь чего-то люди все-таки боятся?

— Боятся сказать, что-то изменить — стиль, например, потому что тогда галереи их выкинут. Всего боятся! Я много лет живу в разных странах, но я просто не помню, чтобы все так боялись друг другу даже что-то сказать.

— Формально всё можно, но на самом деле ничего нельзя.

— Из ранних христианских мыслителей самым главным был Тертуллиан. «Верю, потому что абсурдно», — вот это единственное объяснение искусства и самое лучшее объяснение христианства. Credo quia absurdum est, и точка, ничего возразить нельзя.

— У вас в разных работах есть три слоя: ваш образ, человеческий, когда вы создавали себя как государство, репродуцировали свой образ; с другой стороны, вы работали с коллективным означающим модернистского проекта, имитировали Советский Союз; с третьей стороны, вы переходили в мир животных. Как бы вы прокомментировали эти три уровня коммуникации: человеческий, невербальный (с животными) и абстрактно-модернистский, мир чистых идей, который доминировал в Советском Союзе и который вы пытались взломать?

— Это антиискусство, видимо, во всех этих проявлениях. Абстрактное искусство слоны делают так же успешно, как и люди. Безразлично, что намазано, главное — медитативный подход. Меня часто спрашивают: «Что ты думаешь про это?» Я говорю: «Вы знаете, вопрос неправильно поставлен. Проблема не в том, что я думаю про это, а почему я думаю про это». Когда мы начинаем думать, мы привносим смысл. Почему я думаю про этот стакан? Я как человек уже старый, понимаю, что обо всем я не смогу подумать, надо думать, как выбрать объекты или сюжеты, понять, о чем будешь думать. Я, к сожалению, много думаю об искусстве, но у меня нет другого выхода, я уже всю жизнь посвятил этой ***** [незначительной мелочи]. Когда мы поймем, почему мы думаем, тогда придет и смысл всего. Сам факт думания об этом определяет это, а не то, что мы думаем.

— Почему вы думаете об антиискусстве?

— Потому что я в безвыходном положении: я ничего не знаю, не умею, мне некуда деться. Я уже оседаю, это последнее, куда я уйду, будет торчать один нос, и я всё равно буду думать об искусстве, потому что ничего другого не знаю в жизни. В последнее время я стараюсь отвлечься, потому что это дикая вещь, недостойная человека. Пускай слоны этим занимаются (смеется). Почему-то на выставку Куинджи люди стоят, это все-таки ненормально, по-моему.

— Вы чувствуете ситуацию поражения, вы пытались создать антиискусство, оно исчезало…

— Это полный жизненный провал, да. Но здесь мы жили другим, тем, что существует другой мир, который всё поймет. Это идеальное общество за границами ужасного Советского Союза, которое поймет и оценит. Но это не так.

Пока мы занимались русскими темами, все говорили: «А-ха-ха-ха, это русские, это не мы». Как только стали заниматься своими — начали говорить: «Не-не-не-не, это уже не смешно!»

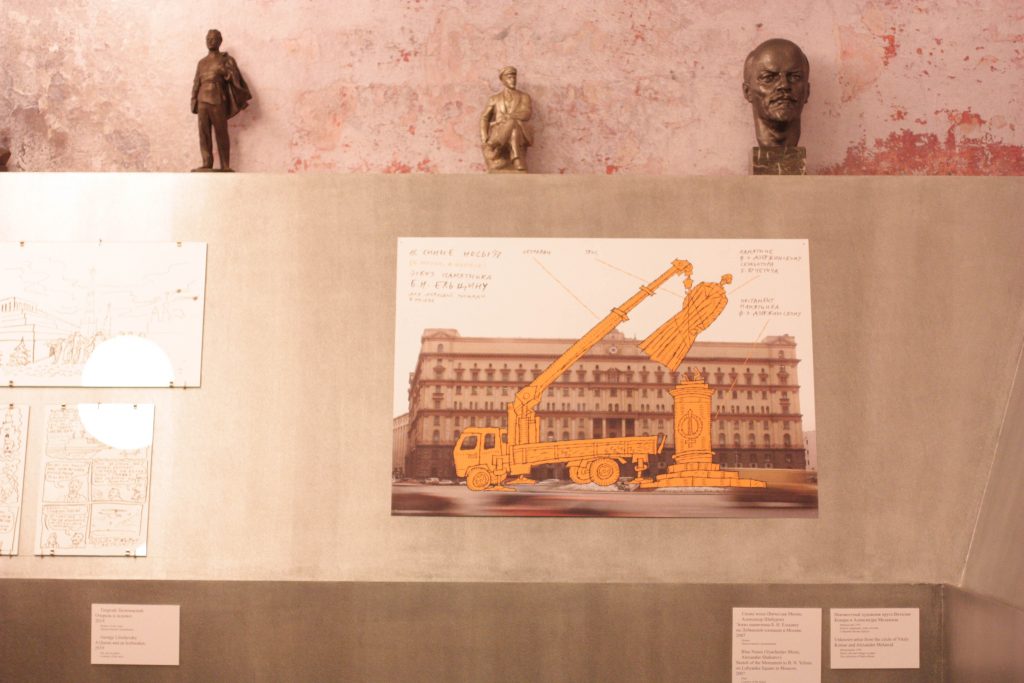

Это очень интересно, этот проект со сносом памятников, вы знаете, да? Начали у нас сносить памятники, и Комар подсуетился, но мы уже не работали вместе, он начал просить тех же людей сделать такие же смешные и интересные работы по поводу сноса памятников в Америке, но ничего не получилось.

— Это западный колониалистский подход.

— Конечно, вы должны прочесть мою статью в Time Magazine. О том, что Трамп — культурный герой, его создали таким, как всякого президента. Классическая левая интеллигенция сделала такого культурного героя. Меня много за это ругали, что, мол, «мы не виноваты».

— Трамп еще во многом явление интернет-культуры. Он сам по себе стал таким президентом-мемом, с самого начала.

— Да-да, но главное, что он художник — он не думает, не читает всю эту херню специалистов, он чувством берет. Он говорит: «Я чувствую это, я гений». Я после этого сделал целую серию «Я — гений». Он раздавал Библию со своей подписью — вот я сейчас займусь этим, украду его идею. Это уже чересчур хорошо! Трамп гениальный художник! Я долго играл с этим, у меня есть целый проект «Я — Бог», но подписывать Библию я не допер. В Америке была целая сеть магазинов Sears, где всё продавалось по каталогу. Как бы интернет. Они выпускали по каталогу каждый год или полгода, и, когда они выходили из бизнеса, последний их каталог я подписывал и раздавал, но до Библии я не докатился.

— Может, это потому, что он бизнесмен? Может быть, бизнесмены в Америке как последние люди, сохраняющие какую-то автономию, и есть настоящие современные художники? Илон Маск, например.

— Ну, он все-таки связан с какими-то технологическими идеями, а тут недвижимость — они простые жулики. Интересно, что вся недвижимость в Нью-Йорке принадлежит 12 семьям, 11 из них еврейские и отдельно немец Трамп (смеется).

— В мире, где все всё боятся сказать, может, мы должны разучиться говорить? Может, какая-то невербальная коммуникация должна возникнуть?

— Надо все-таки себя заставить и прочесть мадам Блаватскую, но это очень тяжело.

— Может быть, сейчас, через 150 лет, всех этих кураторов из МОМА заставить разговаривать символами, запретить им писать?

— Ну, вообще, идея куратора — что это значит? Кто такой куратор? Какое-то странное лицо, какой-то специальный дополнительный слой. Ведь раньше, в Салоне и Союзе художников, были художники, которых выбирали, и решали, выставлять их или нет. А тут появилось какое-то странное лицо, которое не художник, и не писатель, и не теоретик, а куратор, который выбирает. Почему он выбирает, на каких основаниях — никто не знает. Говорят только: это хороший куратор, а это плохой. А как отличить?

— Может, нет смысла об этом говорить, как уже нет смысла говорить о хороших или плохих художниках: есть лучше продающиеся, а есть хуже, а никакого другого смысла уже не осталось.

— Да-да, конечно. Многие всё равно обвиняют деньги, но я думаю, что деньги — это следствие, а не причина. Деньги много определяют, но они всегда следствие чего-то, ничего плохого в них самих нет. Это следствие определенных процессов.

— Каких процессов?

— Это вы думайте. Вы молодой философ, я старый художник, мне думать не надо (смеется).

— То есть всё превращается в единую сферу, а почему — ответа нет.

— Ответов много. В последнее время я занимаюсь только одним. Я нашел замечательную книгу одного человека, профессора, его имя легко запомнить — Ричард Попкин. Ричард Попкин написал книгу «История скептицизма». Он пишет о том, что мир изменился с тех пор, как в конце XV — начале XVI века с греческого на латынь перевели сочинение Секста Эмпирика «Три книги Пирроновых положений», которое излагает скептические философские идеи античности. Никто толком не знает, когда он жил, но говорят про III век нашей эры. Вот с этого всё началось, от этого пошел Монтень, от этого Паскаль, а от этого позже Юм. Всё Просвещение произошло из-за перевода этой книги на латынь, потому что греческий очень мало людей знало. Это потрясающая ясная и красивая книга, прочтите. Она написана лучше, чем Попкин писал.

— Когда вы переезжали из Советского Союза в Израиль и США, вы сразу почувствовали эти разрывы колониальной ситуации, что США на самом деле себя тоже чувствуют в центре всего?

— Во-первых, я стал учить английский где-то за полтора месяца до отъезда. Я что-то мог сказать, но я мало понимал. Это заняло очень долгое время. Потом, по русской инерции, мы долго катились. Это совершенно другой мир, тогда мы вообще были оторваны от представлений, мы были какие-то удивительно невинные младенцы. Сейчас можно ездить, смотреть, тогда этого ничего не было.

— Как вы себя ощущали в этом состоянии нового освоения реальности? Насколько это действовало на ваши работы?

— Я думаю, только после 15 лет началось это освоение действительности. Были очень трудные финансовые обстоятельства — у меня семья, двое детей. Мы переехали в Нью-Джерси, Джерси-сити, это был страшно бедный район, я увидел такую Америку, она была в разрухе. Я работал на фабрике, познакомился с рабочими — для меня началась романтика этого места. Так началась моя перестройка.

— Чтобы понять Америку, вам пришлось уехать с Манхэттена?

— Да, прошло долгое время, и в какой-то момент я увидел вокруг себя феноменально интересный мир. Я возил автобусы туристов. Есть такой маленький занюханный городишко рядом с Манхэттеном, где время почти остановилось, — Байонн. Я делал архитектурные туры. Мне, кстати, обещала опубликовать мою книгу женщина, которая владеет The Art Newspaper, не знаю, сделает она или нет. Я сделал путеводитель по Бaйонну, как, знаете, Париж, Лондон, Москва — и Байонн. Это было бы хорошо опубликовать.

— В России есть сейчас такой культурный контекст, который называется условно «эстетика ****** [глухих окраин]» — это название довольно популярного паблика. И общая мода на исследование этого мира — панельных многоэтажек, странных маленьких городков, ЖЭК-арта. Мне кажется, у вас там работает такая американская эстетика ****** [глухих окраин].

— Может. Я сделал макет этой книги где-то в 1991 году. Я бегал по издательствам, предлагал, но никто не взял. Говорят, конечно, смешно, хорошо, но никто не купит.

Я говорил, купят — это настоящая Americana!

— В Нью-Йорке пытались опубликовать?

— Да.

— А ваш переезд никак не связан с теми изменениями, которые произошли в Нью-Йорке, — тотальная джентрификация Манхэттена, когда очень изменилась культура? Там, где была разруха, квиры, торговцы веществами и художники, появилось место, где живут исключительно юристы и финансисты.

— Моя жена с сыном и внуками живут в Бруклине, в Вильямсбурге. Я как раз переехал в Манхэттен очень много лет назад. Бруклин тоже весь джентрифицирован. Сейчас осваивается Бронкс — еще недавно там покупали гигантские мастерские, заводы за копейки, я был там однажды. Сейчас всё осваивается и уже, конечно, не за копейки. Этот революционный дух 1960-х кончается, когда богема жила в страшных условиях, без отопления, рушились потолки, художники осваивали мир и так далее.

— Здесь то же самое. Последние 10–15 лет идет тотальная стерилизация города.

— Да, но здесь это даже чересчур. Были замечательные палатки везде — вкусные, интересные — и всё убрали, это жалко. Всегда же о Москве писали, вспомнить хоть Гиляровского, что здесь была уличная жизнь, чем-то постоянно торговали. А сейчас хотят из этого сделать Цюрих.

— Да-да, цивилизованные гастромаркеты…

— И подсветка везде. Но зато чистота и порядок.

— Общемировая тенденция.

— Да, но в Америке, в Нью-Йорке, это никогда не пройдет — потому что в Америке ничего не работает. Cделают подсветку — она не будет гореть, метро не всегда ходит, там это будет всегда. В этом прелесть Нью-Йорка, потому что порядок — это отсутствие свободы. Беспорядок — это свобода. Если есть порядок, надо действовать по правилам, если беспорядок, значит, действуешь как хочешь. Здесь же даже как в Германии: все ждут зеленого света, чтобы перейти, — такого в Нью-Йорке нет, там переходят улицы по диагонали.

Я нигде такого, как в Москве, не видел, только в Германии, чтобы люди стояли как штык и ждали, пока зеленый свет загорится. Что, с одной стороны, хорошо, с другой — плохо. Нет свободы передвижения. В Нью-Йорке даже есть специальное слово jaywalking для тех, кто пересекает дорогу в неположенном месте, по своим личным законам.

— Может быть, jaywalking — это революционная художественная форма?

— Это последняя свобода, которая осталась в Нью-Йорке (смеется). Полиция не обращает внимания, слава богу, пока.

— В Москве иногда обращает, но редко.

— Там у полиции, видимо, есть более серьезные занятия.

— Какие ключевые точки привели к такому состоянию, в котором мы есть сейчас? Есть для вас какие-то переломные моменты?

— Не знаю. Это как-то внедрилось очень медленно и постепенно, растекалось так, что никто не заметил, включая меня. Вдруг как-то оглянулись лет пять назад и не поняли, что, собственно, произошло. И деться некуда — все боятся!

— В Москве были мгновенные переломы — раз, сломали палатки, в одну ночь.

— Нет, у нас это так не работает, естественно. «Мэр сказал снять всю рекламу» — там мэр такого не может сказать, точнее, может, но кто же ее снимет — это надо проводить через бюрократические учреждения. Мэр не всесилен.

— Может, новый способ работы с этим все-таки возможен? Вы в 1970-е начинали в каком-то тотально идеологизированном пространстве, работали с лозунгами, был универсальный код визуального языка. Сейчас тоже существует такой код визуального языка в городском планировании, рекламе, которая должна быть нейтрализована, не задевать тех, кого нельзя задевать, — олигархов или феминисток, что примерно одно и то же.

— Феминисток не тронь! Олигархов можно еще… Моя жена преподает в одной из самых главных частных школ в Нью-Йорке. Она преподает искусство очень давно и поддерживает связь с учениками, которые заканчивают эту школу, там есть и художники. Наш один хороший приятель, ему двадцать шесть, окончил Йельский университет, художник. И с другой стороны — мой хороший приятель, писатель, глубоко за шестьдесят. Они оба, независимо друг от друга, сказали, как они ненавидят богатых людей и что они за экспроприацию частного. Это не может быть случайностью.

Если я что-то говорю — тысячи людей говорят то же самое, нет ничего случайного.

Где-то подспудно зарождается что-то от старого марксизма-ленинизма. Видимо, из этого выхода нет. От социализма, национал-социализма до Коминтерна — это ветви одного дерева, не обязательно марксистского, но социализма. Вы прочтите Юлиуса Эволу — очень интересный автор. Он, конечно, устаревший, но он становится идеологом правых. Это итальянский фашизм, страшно своеобразный и очень умственный в отличие от немецкого, который философски был очень слабым. Итальянские социалисты, которые потом назвали себя фашистами, были намного интереснее.

— Если мы говорим о Юлиусе Эволе, то его главный сторонник — это Александр Дугин. Он занимается пропагандой его переводов.

— Я через Стива Бэннона на него вышел. Он на него ссылался, и я сразу же купил книгу.

— В России мы это знаем с 1990-х, потому что это было в центре всей правой контркультуры, которая связана с Эдуардом Лимоновым, Дугиным. Это были переводы интегрального традиционализма — Генона, Юлиуса Эволы и многих других. Дугин тоже говорит о необходимости выхода из этого конца истории, в который мы непрерывно погружаемся и теряем всякие возможности к высказыванию, сопротивлению, автономной мысли и так далее.

— Наверное, так и есть. Страшно, потому что живем хорошо, потому что так никогда не жили. А что-то скажешь — с работы выпрут, а детей надо кормить, маме деньги подкидывать — в общем, сложная ситуация. Я старый, но так думают и молодые!

— Обмен свободы на деньги и безопасность.

— Ну, главное же — это покой, порядок. Самое страшное, что люди переживают, — это когда разрушается порядок полностью, что было в 1990-х, и это тяжело. Так что это понять можно, почему нет? Но интересно то, что чем лучше живут, тем больше боятся. Все думали, что деньги приведут к свободе, благосостоянию, но это оказалось отнюдь не так.

— Что для вас значит марксизм?

— Если честно, я очень мало об этом знаю. Что-то я учил, нас заставляли, но с тех пор я этим не занимался. Ложное сознание, что-то осталось, я думаю. Некоторые вещи я читал даже по-английски, он был замечательный журналист, писал хлесткие фразы. Знаменитые цитаты Маркса звучат как поэзия.

— Манифест коммунистической партии — блестящее художественное произведение. По структуре, внутренней логике это одно из первых произведений авангардной литературы.

— А вот я об этом никогда не думал, наверное, да. Это как раз начало авангарда. Там же была большая европейская революция, Парижская коммуна — огромное восстание.

— Которое Россия помогла подавить войсками Николая I.

— Да, революция 1840-х годов. Вся Европа боялась России, и из одной страны в другую выгоняли Герцена и Бакунина. Только Англия не боялась. Бакунин интересный тип был, кстати, — вот был революционный дух. Только он Маркса не любил.

— Что значила для вас советская символика в ваших работах — в более ранних, 1970-х годов, и в более поздних? Это работа с повседневностью или с чем-то еще?

— Это стало частью природы, это уже не было идеологией. Серпы и молоты из железобетона повсюду воткнуты. Это был тысячелетний рейх с атомной бомбой — куда он денется?! Никто ведь даже и представить не мог, что это такая хрупкая, нежная система.

— А что большая часть природы — слоны, до которых еще надо доехать в Таиланд, или серпы и молотки?

— Слоны приятнее, конечно. Это вообще очень приятно, я сидел в Таиланде месяцами. Не только в Таиланде — в Камбодже, Индии. Весь этот экзотический мир открылся, другой мир, как Байонн, Нью-Джерси. Запах слонов, маленькие слонята годовалые — вообще зверей люблю.

— А серпы и молоты любите?

— Я не могу сказать, что люблю деревья, например. Я не против, но это что-то другое. Там я жил, а сюда я сам приехал, открыл для себя. Там было мое болото, а тут я в чужое залез.

— Когда болото стало разрушаться, вы же говорили о том, что оно, на самом деле, имеет некоторую ценность: вы высказывались за сохранение советских памятников, создавали новый проект мавзолея.

— Не что мы думаем, а о чем мы думаем, опять же. Если мы об этом думаем, то это имеет ценность. Или мы перестаем думать, и это не имеет никакой ценности. Ценности нет вне нашей мысли.

— То есть на самом деле вы придали ценность тем самым серпам и молоткам, когда начали о них думать.

— Конечно, абсолютно верно. Но, что самое смешное, во многих кругах на Западе говорят о соцреализме, думают о наших работах, об этих темных холстах, которые ничего общего с соцреализмом не имели. То есть на самом деле мы создали соцреализм. Причем там было написано 20–30 работ, не то чтобы много, в этом стиле. Но это единственное, что всплывает сейчас. Ведь никакого соцреализма не было на самом деле. Была идея, но она не была осуществлена. Были реалисты, было много постимпрессионистов.

Я посмотрел список художников, которые были народными художниками СССР, членами Академии художеств — высшая точка советской художественной карьеры. Кроме Александра Герасимова ни один не рисовал ни портреты Сталина, ни патриотические картины.

Каких-то голых женщин рисовали, Кончаловский — какой-то импрессионист, у него главная картина называлась «Полотер». Это была сложная ситуация: самые великие ничего советского не рисовали, они, наоборот, давили на чистое искусство.

— В каком-то смысле «Полотер» и есть соцреалистическая работа. Потому что это изображение жизни пролетариата. Это в большей степени соцреалистическое, чем портрет Сталина, с точки зрения марксизма.

— В России это было не совсем так. Сталь, заводы, нефть — это символ пролетариата, а «Полотер» нет. У Пластова голые женщины сидят в хлеву — какое-то сумасшествие. Идея о том, что Сталин приказал — стиль поменялся, конечно, ложная. Это был мировой процесс. Когда я веду лекции, задаю вопрос: один художник после войны имел три персональные выставки в Whitney Museum of American Art, кто этот художник? Это Рафаэль Сойер. Он в 1914 году приехал из России, еврей. Смешной человек, настоящий социалистический реалист. У него тогда там были политические демонстрации, немного наивные, но точный социалистический реализм. Модернизм заново начался только к 1960-м годам. Две мировые войны сбили всё.

— Есть два подхода. Гройс говорил, что авангард стер всё, а сталинизм выстроил новое искусство, используя старый мир как материал, из которого можно заимствовать и брать всё что угодно. С другой стороны, есть американская ситуация — насколько уход от реализма в Америке был связан с антикоммунистическими чистками? Быть может, все Рафаэли Сойеры исчезли из-за маккартизма.

— Если вы интересуетесь американскими делами, был журнал Partisan Review — его начали издавать в конце 1930-х на советские деньги, это был орган коммунистической партии. Но он быстро закрылся. И потом через пару лет открылся опять, уже не за советские деньги. Они в основном были троцкисты тогда. Вся современная американская культура, включая визуальное искусство и литературу, — всё вышло из этого журнала. Не было ни одного значительного писателя, который бы не был там опубликован. И конечно, Клемент Гринберг, Гарольд Розенберг тоже туда писали — главные критики. Розенберг работал еще для New Yorker, но они все писали для этого журнала.

Эта идея бесконечного модернизма, перманентной революции по Троцкому. Появилось требование, что надо беспрерывно делать революцию. Пикассо — очень характерный пример, потом он неоклассицизм начал в 1930-х годах, то есть сделал революцию и потом сидишь в кресле с трубкой и живешь как человек. Потому что это невозможно, как бесконечный оргазм, — надо немножко отдохнуть. В какой-то момент эта культура совсем отошла: сказали, делай что хочешь, эта идеология нам не нужна, бери чувством, нравится — значит, хорошо. Поэтому это совершенно произвольно стало: хороший художник тот, кого взяла хорошая галерея, потому что «по чувству» понравилось. И совершенно не важно, кого они берут — реалистов, абстракционистов, всё идет своим чередом. Если он рисует женщин или черных, это, конечно, лучше, но, в общем-то, неважно. Это совершенно безразлично, объект искусства не имеет того значения, которое он когда-то имел как автономная часть.

— Искусство превратилось в рынок дорогих предметов интерьера.

— Да-да. Часы, например, загадочная вещь, могут стоить миллион. Загадочные духовные ценности вроде часов мистически непонятны. Эти часы лучше, а эти хуже — как они знают? Вино тоже. Специалисты по вину пишут какие-то оценки, рейтинг 95 или 93. Как высчитать, что мне нравится?

— Есть вопрос о чувственном восприятии. Есть два слова — ирония и китч. И мне кажется, попытка рационально поговорить о ситуации — это ирония. Когда мы пытаемся гиперболизировать чувственное, мы получаем китч. Современная культура — это культура китча?

— Конечно, и это поражает. Когда ходишь по галереям, я как раз живу рядом с Chelsea, где все эти галереи, там полоски, а потом кружочки, а потом вдруг какие-то рожицы нарисованы — сумасшедший дом (смеется). Просто безумие, это не имеет никакого смысла, это чувствование. Но для чувства вроде не нужна галерея, нет?

— Это продажа упакованного чувства — того, что мы должны почувствовать.

— Мы предвидели это. Наша работа — круг, квадрат, треугольник — совершенно гениальная, я считаю, она смотрела в будущее. Во-первых, сейчас это производится механически: люди делают работы не сами, они нанимают других, кто рисует и конструирует за них. Идет поток духовного, чистых форм и так далее. Я посмотрел документальный фильм о Герхарде Рихтере. Человек в возрасте, уже пожилой, берет и размазывает. Он занимается тем, что наносит краску, а потом размазывает.

— У него же есть формальный прием, нам его работы кажутся с фактической точки зрения трехмерными. У него есть игра с оптическим восприятием.

— Ну сколько можно играть с этим? Бесконечный процесс — он каждый день встает и делает это. Это какое-то издевательство над человеческим разумом, да и вообще над человеком.

— Потому что когда художник создает какую-то фишку, он не может уже создать другую, иначе он перестанет продаваться.

— Я понимаю, но что, у него денег не хватает, что ли, боится обнищать? (смеется)

— Вы сами говорили, что чем больше у человека денег, чем выше его положение, тем больше он боится это потерять.

— Я не думаю, что он боится. Но если посмотреть на это в общем, кажется, что это какое-то тотальное сумасшествие. Все люди как помешались разом. Это как вычислить количество духов на конце иголки. В последние годы никто всерьез не воспринимает, когда я это говорю. Думают — шутит, но я не шучу, я серьезно пытаюсь разобраться. Я думаю, это одно из безумий человеческих, их много в нашей истории. Когда огромная масса людей шла на какие-то дикие непонятные вещи. В средневековое время, когда уходили молодые люди, женщины в монастыри, чтобы замаливать грехи. Совершенно непонятно почему, но они уходили и проводили там огромное количество времени. Как сейчас уходят в художники. Может, это бегство от мира?

— В современном неолиберальном мире, где все должны находиться в какой-то нише, это была одна из последних ниш, в которой говорили: «А вы кто?» — «А я никто, художник».

— Была идея, что ты свободен.

— Да, сейчас она разваливается.

— Когда Джексон Поллок просыпался утром и брызгал, на следующий день просыпался и тоже брызгал — вот это ничего себе свобода. Весь ХХ век в поисках свободы приходит к самому страшному — несвободе. Вся русская революция была посвящена свободе человека, и вот мы получили результат.

— Может быть, русская революция дала возможность западному миру быть более свободным, потому что она не давала ему замкнуться в своем внутреннем развитии и создавала противостояние.

— Конечно, была альтернатива. Мы как советские люди думали: сейчас приедем в Америку, там люди, которые всё понимают, которые свободны.

— И в Америке думали так же.

— Да, когда мы приехали, еще были старые коммунисты и сочувствующие. Была такая Люси Липпард, феминистка, марксистка. Но тогда было понятно значение Советского Союза — это был светоч марксизма, а марксизм тотален. А сейчас…

— Никакой альтернативы не возникает, всё только внутри.

— Ну вот вы, молодые люди, вы что-нибудь изменили?

— Хотелось бы попытаться.

— Давайте, придумайте что-нибудь (смеется). Нет, на вас надежды нет, вы боитесь…

«На выставке будет настоящий дышащий кентавр». Интервью с Виталием Комаром

— Начнем со слова «я», с обозначения субъектности. Субъектность может склеиваться по-разному: может памятью, а может и страхом. В книге «Стихи о смерти» вы писали о трех обществах, которые склеены страхом: израильское, советское, американское… Как, на ваш взгляд, сейчас устроена субъектность?

— Я всегда видел субъектность не как целостность, а как мозаику. Я не верю в некую единую и неповторимую изначальную оригинальность любого явления. Я не совсем верю даже в уникальность человека. Вы, наверно, помните, что когда-то, по некоторым исследованиям, если даже рождались в племени близнецы, то одного из них уничтожали. Потом возник культ близнечный, видимо, когда родители боролись за то, чтобы выжили близнецы и были неприкосновенны. Но существование двух похожих объектов всегда настораживало человека и рождало суеверные страхи близости их ко Злу…

Первые одинаковые объекты, сознательно сделанные человеком, — это деньги, монеты. И то, что деньги зло, это было такое ходячее мнение и после христианства и так далее. Наше желание разделить, как бы отделить профиль от фаса или отделить падшего ангела от воли Творца, оно очень натянутое. А реальность, мне кажется, очень мозаична. Одни и те же элементы, меняя свое положение, меняются не внутренне, не внешне, а просто меняются, оттого что положение меняется в пространстве. Это уже из области элементарных частиц, физики. Поэтому я не совсем верю в правильную постановку этого вопроса: существует ли действительно возможность индивидуального чего-то?

— Может и не существовать, но общество пытается склеить это индивидуальное. Новоевропейские концепты уникального индивидуального «я» или представления, наоборот, о «не-я», коллективности, собираются и пересобираются разным образом. Что насильственно склеивает элементы мозаики — неважно, внутри одного биологического тела или же посредством коллективной идентичности?

— То есть вопрос можно сформулировать так: существует ли некий закон мировой гравитации, но в области психологии и культурологии, в области истории культуры, в области человеческого знания? Ну, это одно из самых загадочных явлений, один из самых загадочных и до сих пор не изученных непонятных законов природы — гравитация, ее свойства, искривление пространства. Когда эти части мозаики меняют свое положение в пространстве, пространство искривляется или наоборот? Я верю, конечно, вы правы, все эти теории могут предполагать существование некоего ментального закона гравитации. Но до сих пор мы не понимаем его природы; даже что такое гравитация, что такое пространство, где эта склейка, это смешение происходит, как оно происходит… Если пространство упрощенно делят на некоторые системы координат, такие клеточки, своего рода искаженные, в популярных научных схемах, то попадание явления в одну из клеток — это уже изменение самого явления, хотя само явление может не меняться. Так в физике элементарных частиц происходит…

Я очень увлекся в последнее время этими теориями, потому что они просто стирают грань между научной терминологией и теологической. Сегодня зарождается какая-то новая терминология, может быть, терминология новой религии — вера в виртуальность всего мира, где слово «Творец» заменяется на «Всевышний Программист». Мы сейчас живем в интересный переходный период. В искусстве я застал золотой век разнообразия.

Сейчас все открытия сосуществуют, вот как дельта в реке: рождается иной мир, и впервые исчезает противоречие, популярное для XIX века, между наукой и религией, между теологией и физикой. Это теологическое противоречие понято как семантика, и новые термины рождаются сегодня.

Этот процесс только начался, как мне кажется. Но я уверен, что то, что мы вместе с Аликом Меламидом называли в свое время концептуальной эклектикой, было попыткой соединить эти противоречия индивидуального, коллективного.

Наша голова напоминает котел противоречий, но эти противоречия иллюзорны, потому что они сосуществуют в одном пространстве, в этих разных клеточках схемы психологического, философского или терминологического пространства.

Я думаю, что сейчас зарождается нечто очень большое, кончается что-то очень привычное, в чем моя жизнь каталась как сыр в масле. Начинается что-то новое, и, может быть, оно даже более комфортабельное для тех, кто сегодня родился. Я не думаю, что застану рождение этой новой терминологии, но она явно сейчас зарождается: новая семантика, которая стирает противоречия между наукой и религией.

— Когда мы говорим о мозаичности, о стирании противоречий, это синтез или коллаж?

— То, что раньше называли синтезом, на самом деле эклектика, просто по-новому понятая, поэтому в нашей серии есть несколько работ «Анархический синтез» и также есть термин «концептуальная эклектика», но на самом деле это одно и то же. Художники мечтали о синтезе, и культурологи также мечтали об этом. Но на самом деле реальный синтез больше отвечает определению эклектики.

Эклектика, мне кажется, сегодня (уже давно, может быть, но это сегодня осознается) изменила свой негативный знак.

С моей точки зрения, эклектика — это единственное условие, при котором человечество выживает сегодня.

Может быть, это единственное, что удерживает нас, разные страны, от применения атомного оружия. Когда я был в Иерусалиме, я понял, что это последнее место, куда будут кидать или посылать атомные бомбы, потому что там святыни всех религий находятся, даже буддисты собираются у одной из знаменитых могил в Иерусалиме. Есть такие места мирового притяжения. Например, есть карта средневековая, где центр мира находится в Иерусалиме.

Одна из причин, может быть, эти разные терминологические имена этого «Всевышнего Программиста», или «Творца», или «Создателя» — там, по каббале, больше ста имен. Это одно из мест, где это магнитное притяжение, эта гравитация находится в центре. С одной стороны, это самый опасный район, где идет довольно сильный конфликт между разными терминологическими спорами о том, каково имя Бога: Барух Ата Адонаи, или это Аллах, или Христос… Но я уверен, что этой войны не произойдет, это должно кончиться миром по определению. Но, может быть, я ошибаюсь.

— Есть два подхода к множественности языков: один говорит, что мы должны выучить этот другой язык и понимать друг друга; второй — что на самом деле не обязательно понимать, может, достаточно просто всем говорить одновременно и из этого уже родится что-то?

— Мне нравится идея одновременного разговора, да. Собственно, так и происходит, в каком-то смысле, только этот микрофон, записывающий многоголосие, он не в наших ушах, это какая-то точка, где слышно… Но в Иерусалиме я, пожалуй, иногда слышал полифоничность всех языков.

— А в Нью-Йорке не слышно?

— В Нью-Йорке, скорее, полифоничность на уровне желудочно-кишечного тракта осуществляется. Там вы можете путешествовать из одного района по признакам национальных кухонь. Но это тоже язык, наверно, вкус — язык, мы же языком чувствуем вкус еды, так что это неслучайное совпадение. «Язык» имеет большую двусмысленность.

— Мы можем вывернуть к вопросу о способах коммуникации и о чувствах. Искусство обращалось к визуальности, к слуху, к речи, но вот, скажем, уже осязание в искусстве — гораздо менее используемый медиум.

— Согласен. Но термин «вкус» всегда был в искусстве. Безвкусие, вкус — это неотделимо от искусства.

— Что вы думаете об этой категории?

— Я думаю, что это полная фикция, но это та фикция, с которой легче жить. Это своего рода призрачные костыли, которые помогают передвигаться. Самое интересное то, что впервые, наверно, множественность вкусовых критериев сосуществует одновременно в одном городе, в одном году. В Риме времен Караваджо, в XVII веке, каждый художник работал более или менее в стиле Караваджо, или Бароцци мог быть, там небольшие реминисценции могли быть, более раннего барокко.

Сегодня же происходит то, чего никогда не было. Как устроены районы галерей в Нью-Йорке, например: в одной галерее абстрактный импрессионизм, в другой геометрический абстракционизм, в третьей реализм, в четвертой просто фотографии, в пятой видео, где-то даже там греческие иконы какие-то продаются как сувенир, сделанный в Греции. Такого не было никогда, этого одновременного существования многостилья, одновременного существования множества критериев вкуса. Это уникальное явление, поэтому о нем можно говорить как о некой эклектике, ставшей символом, синтезом. Микеланджело ненавидел готику. А сейчас масса людей, любой студент — он любит и готику, и реализм, и импрессионизм.

Этого не было никогда в истории, поэтому произошла страшная вещь, с моей точки зрения: художественный рынок стал диктатором западного художественного мира, не хуже, чем Сталин был диктатором здесь.

Я это осознал, потому что у меня опыт жизни в двух системах. Я полжизни прожил в Советской России, полжизни на Западе, в Нью-Йорке. И это совершенно удивительно. Остается только Пифагор, вывернутый наизнанку, миром правят числа!

Раньше, когда писали об искусстве в начале XIX века, писали об интеллектуальных авантюрах, открытиях, интеллектуальном путешествии, и это составляло главное содержание критики как перевода визуального языка на язык вербальный. Понятно, что поэзия непереводима и язык визуальный тоже трудно переводить на этот язык, но мы с вами это делаем сейчас, и это делают все, кто считают, что интересуются визуальным языком. Эта попытка перевода происходит, начиная с Вазари, но адекватный перевод невозможен. А сейчас непонятно, где авантюра и новизна…

Течение превратилось в дельту, параллельно существующую и впадающую в Каспийское море, где невидимые течения, как в джакузи, где всё это перемешано — буль-буль-буль. И цифра выходит на первый план.

О чем пишут сегодня? О сенсации: за сколько продана эта работа. То есть, оказывается, это единственный критерий, где мы понимаем: лучше — больше, меньше — хуже, вот и всё. Это признак страшной деградации конструкции. Я уверен, что будет возникать другая конструкция — более эфемерного искусства.

— Она уже возникала в 1960–1970-е как одна из волн сопротивления художников рынку, когда возник хэппенинг, возникли Fluxus, перформанс, акция. Появилось искусство события.

— Вы правы, но, опять же, это ограничение временем. Это было сопротивление, но тому, что вот сегодня популярно. Вот в чем проблема. А сейчас, получается, всё: любое течение уже не привносит новизны. То есть чисто механически, видимо, перебрали все возможности интонации. Я называю так манеру, визуальный стиль сравниваю с интонацией. Потому что очень трудно перевести интонацию на визуальный язык. И на самом деле очень интересно, как это происходит. Как раз я недавно говорил на эту тему, да и в «Стихах о смерти» об этом тоже сказано, есть сочетания символов ABC и CBA, BCA, и есть формула, по которой легко сосчитать число всевозможных комбинаций.

Зная, что в русском языке 32 буквы, мы можем подсчитать количество знаков в какой-нибудь одной строчке или двух, выражающих законченную мысль, даже в более сложных предложениях, составленных из нескольких.

Оказывается, количество мыслей, вот этих сочетаний букв, ограничено, и когда-нибудь они будут перебраны, то есть любое возможное сочетание букв станет понятной мыслью. В случае с математическими сочетаниями бессмыслицы будет 90 %. Но теоретически любое сочетание этих букв когда-то будет осмыслено и будет выражать законченную мысль.

Но все эти мысли ограничены, и в изобразительном искусстве всё перебрали раньше. Все чувствуют ограниченность, уже нельзя создать новое в стиле. Единственное, что можно создать, — это объединить старое, фрагментарное в такие полиптихи, которые мы выставили здесь, мы начали делать их с 1973 года. Слава богу, что наш язык имеет гораздо большее количество сочетаний, чем визуальный язык.

Визуальный язык все-таки более древний, он похож на иероглифы, на ранние идеограммы.

Какой-то безымянный гений нарисовал треугольник. Нет треугольника? Язык мог зарождаться как бы указующим пальцем: это небо, это яблоко, это стакан и так далее. Но где был треугольник? Значит, кто-то нарисовал треугольник, и изображение обогатило язык, войдя как терминологическое обозначение. Вербализованный визуальный образ стал новым словом, и в искусстве очень часто художники-формалисты говорили: мы создаем новое слово, новое слово в искусстве. «Новое слово в искусстве» было популярным клише авангарда и новаторства. Но язык ограничен.

Гениальное было изобретение — разбить слова на звуковые части, то есть на алфавит, тогда открылся громадный числовой прорыв, количество мыслей и записей стало бесконечным — почти, до какого-то времени. И мы пока еще живем, слава богу, мы еще не исчерпали всех мыслей, но в изобразительном искусстве мы достигли очень похожего предела…

— Может быть, возможен какой-то акт преодоления, который приведет нас к новой сигнальной системе?

— Я бы мечтал об этом. Появление нового искусства должно быть связано с генетикой. Дело в том, что у меня такой авантюрный сюжет есть в голове, как это возникнет. Можно уже сегодня создать монстра, довольно агрессивного и опасного, используя генетические мутации. Художники, овладев этой генетической технологией, могут создать не нарисованного кентавра, и не рельефного, как у Фидия, а настоящего. Предположим, на выставке будет настоящий дышащий кентавр.

Конечно, это будет одновременно возвращение на круги Экклезиаста, но это будет новая техника, новое там будет присутствовать, новая технология. Есть еще понятие этики, которая запретит эти опыты, с одной стороны, но с другой стороны, есть свобода искусства. Поэтому не исключено, что, развивая эти эксперименты, военные технологи постараются сделать камуфляж такого рода, связавшись с художниками, и осуществить фантазии, которые нельзя запретить, поскольку они задевают свободу творчества.

Тут этика может столкнуться с концепцией свободы творчества, и тогда эти эксперименты будут легализованы — многие через искусство. Это будет еще один взрыв и прилив денежных средств в художественный рынок. Когда? Это сейчас трудно предсказать, когда это произойдет, но это должно произойти.

— Знаете, сейчас уже есть художественные работы, связанные с созданием генетически модифицированных организмов…

— Да, да, это только начало.

— И более того, не только военные. Есть движение биохакеров, можно заниматься генной инженерией на дому. В России, кстати, сейчас технологическое искусство довольно популярно: много проектов, открываются образовательные программы.

— У меня была занимательная история, когда какой-то ученый-биолог в будущем решает восстановить Христа по Туринской плащанице. Я даже хотел сделать мультфильм на этот сюжет в стиле оживших рисунков Дюрера из серии «Апокалипсис». Ученый достает эти части крови, восстанавливает, возникает ребенок, его ребенок. Ребенок рано или поздно понимает, кто он и что он. Его в школе дразнят Антихристом, потому что он не умеет, он не может творить чудеса, не получается у него. И когда он достигает зрелости, понимая всю свою историю происхождения, он пытается стать Антихристом, он пытается, продолжая профессию своего папы, генетически воссоздать тех чудовищ, которые описаны. И рано или поздно они возникают. Но они как плюшевые мишки получаются, они не ужасны, они никого не кусают, они ластятся к людям. То, что Спилберг сделал в виде дракончика в этом знаменитом фильме, это совершенно гениальный перенос акцентов добра и зла, у него большие голубые глаза, как у куклы… Вот такой сюжет. И наверно, на генетическом уровне искусство может обрести второе дыхание. Не знаю, надолго ли, чм это кончится, я не знаю.

— Генетика — ведь это тоже язык, по большому счету, ДНК — это четырехбуквенный язык…

— Да, там же запись. Причем сейчас очень убедительно доказали, что эта запись осуществляется на уровне этих элементарных частиц. Там пересекается физика элементарных частиц с генетикой, то есть биология пересекается с физикой. Я смотрел недавно, на эту тему в Америке было проведено очень интересное исследование. Там доказывается физика элементарных частиц, запись ДНК осуществляется именно этими средствами…

— Есть три уровня коммуникация, которые вы использовали в своем творчестве. Первый уровень — это субъектность художника и личное взаимодействие. Другой уровень — это модернистский метаязык лозунгов коммунистического режима, с которым вы работали. Наконец, есть ваш проект с животными, в котором есть и концептуальная компонента, и компонента прямого взаимодействия, некоего невербального языка. Как вы видите связь этих трех уровней общения: субъективности, невербальности и тотального модернистского слова, ставшего действием, отвлеченного от личности?

— Как старый эклектик, я не склонен противопоставлять эти уровни.

Я считаю, что все эти явления концептуальны, Советский Союз был государством концептуальным, и первые концептуалисты — это была ветвь авангарда, который выжил в сталинское время, правда, на улицах, не в музеях.

В принципе, эта концепция была высказана Кампанеллой, Ленин просто завис на этой идее — замена рекламы, Город Солнца, поучающие и призывающие надписи. Он призвал художников это делать, и художники авангарда стали концептуалистами. Появились эти лозунги с восклицательными знаками. Это был концептуализм до возникновения слова «концептуализм». Поэтому все явления, по-моему, концептуальны, просто всё зависит от контекста, в котором мы это рассматриваем. Я не вижу противоречий в вещах очень часто, может быть, это мой недостаток, но я пришел к нему. Было время, когда я видел противоречия.

— Что означает «концептуальность»? То есть это ведь тоже некая отсылка? Что есть концепт — это платоновская идея или явление языка? Находимся ли мы здесь в логоцентричной ловушке, о которой вы говорили, или же происходит нечто иное?

— Я думаю, явление языка. В этом смысле мне симпатичен Лакан. У него структура языка занимает место Супер-эго, и есть очень много доказательств того, что язык меняет психологию человека.

Есть и теория о генетической памяти, которая тоже формирует человека, но насколько генетическая память, как вы сами сейчас сказали, связана именно с вербальными формами? То есть она записана невербально, но это запись. Меня поражает, что в русском языке, в русской культуре концептуалистами называют не только художников, но и писателей. Я долго думал почему. Вот, например, в Америке нет писателей и поэтов, которых называют концептуалистами. Концептуализм — это привилегия, так сказать, визуального искусства. И я подумал: может быть, это связано с иконоклазмом периода Византии. Там нужно было доказать, что это описание. Вот в русском языке есть «живо-пись», «живо-писец», «иконо-писец». И в греческом то же самое. Я не говорю по-гречески, но я говорил с хорошим знатоком греческого в Нью-Йорке. Это действительно есть только в двух языках. В английском нет слова «живо-пись», там «красить» есть, paint. Это только в русском языке. То есть это попытка уйти от обвинения в нарушении второй заповеди, «не сотвори себе кумира», что икона не изображение, а описание — «живо-пись».

Терминология снимает обвинение в нарушении заповеди и позволяет греческой традиции визуального искусства существовать в христианском контексте. Это, видимо, было великое достижение, великая семантическая революция, которая прошла незаметно для большинства.

Но это, действительно, есть только в русском, только в православной традиции. И поэтому появились писатели-концептуалисты. Это, я думаю, влияние языка, влияние вот этой вот языковой формы, «живо-пись» или «иконо-пись», вот это «пись» — это «писание», то есть писание приравнивается к изображению. И естественно, лозунги — концепция Кампанеллы, и идеи Ленина, и идеи агитпропа, все сразу объединяется.

— Вы рисуете при помощи слонов, но можем ли мы погрузить внутрь концепта самого слона, а не только ваш жест? Слон-то не разговаривает!

— Можете. Вы попали в точку. Впервые живопись слонов упомянута у Плиния-старшего. Он описывает, что он видел слона, который чертил какие-то письмена. На самом деле, я знаю, слоны абстракционисты, но концепция абстракционизма не была знакома Плинию в те времена, поэтому ему показалось, что это то ли какие-то греческие письмена древние, то ли, может быть, китайские какие-то непонятные письмена.

Слонов не надо обучать рисовать. Некоторые из них получают удовольствие от того, что берут камешек или веточку и в мягком или пыльном грунте делают странные линии.

Всё, что мы сделали с Аликом, — мы дали этим слонам нетоксичную краску на водной основе, кисти и бумагу и даже холст, потом, позже. На холсте можно работать водяными красками, сейчас есть такие краски, не обязательно масляные или другие.

Почему они это делают? Это очень странно, но, видимо, есть инстинкт креативный. Вот бобры создают потрясающие плотины, термиты создают сооружения в стиле Гауди, пчелы делают шестигранники, в которых они живут, мы живем в четырехугольниках. Художник молодой приходит в магазин, ему сразу дают четырехугольник. Мы окружены четырехугольниками — прямоугольниками, точнее. Это четырехугольный прямоугольник. Мы живем в этой цивилизации, мы особый вид, так сказать. В органическом мире это не встречается. Может быть, поэтому мы выбрали эту форму, и Гауди — это было отступление, попытка уйти от геометрии. Это уникальный архитектор.

— Вы просто дали возможность языку слонов быть понятым нами?

— Это мост между нами. Вообще, интересно, что есть какое-то интересное сходство между понятиями «дикий зверь» и «гений». И то и другое — это какой-то экстремальный выход, достижение грани, где начинается дальше уже нечеловеческое что-то. Поэтому слоны в каком-то смысле гении. Они доходят до предела возможностей человека. Слон — это действительно большой художник, вы его не заставите что-то делать. Некоторые говорят: «Вы его дрессировали». Неправда.

Если слон не хочет, он не будет рисовать.

Это не насилие над животными. Наши критики главные были в Америке — те, кто защищали права животных: мол, вы эксплуатируете зверей, да еще зарабатываете на них. Мы сказали: нет, все деньги от продажи живописи слонов идут в помощь погонщикам слонов, потому что они лишились работы в Таиланде. Там запретили вырубку леса, а слоны возили дорогое тиковое дерево. Там такие холмики маленькие, где трактор не проходит, только слон. Триста лет уже использовали они слонов в хозяйстве своем. И все деньги от продажи на аукционе работ — мы сделали первый аукцион слоновьей живописи в Нью-Йорке — все пошли в помощь таиландским махутам (это те, кто содержат слонов, следят за ними).

— Это интересно, потому что сейчас происходит очень важный поворот в философии, связанный, в частности, с тем, как мы можем взаимодействовать с не-людьми. Антропологи ди Кастру, Кон исследовали индейские общества и обнаружили, что нет никакого «ягуара» и «человека» как сущностей, это лишь позиции в диалоге, и что происходит симбиоз между двумя разными видами. В каком-то смысле, может быть, ваши работы оказались в рамках постгуманистического поворота еще до него, когда вы попытались выстроить этот язык.

— Наверно, вы правы. Это очень лестно, конечно, звучит. Но я бы хотел рассказать одну историю. Когда мне было лет 14, еще до Строгановки, я посещал параллельно детскую художественную школу, причем оставался на несколько вечеров, я два класса изучал, скульптуру и живопись, просто любил, мне нравилось. И были зарисовки в музее зоологии, вы знаете, есть тут в Москве замечательный музей, он полон картин, сделанных Ватагиным. Василий Ватагин преподавал в Строгановке, он был самый великий в России анималист, никогда не рисовал ни Ленина, ни Сталина, он рисовал всегда зверей всю жизнь. Там был конкурс, и еще до того, как мы встретились уже в Строгановке, я получил от него приз за свой рисунок. Это был его рисунок, с надписью, и я был очень рад. Это слон был, кстати. И потом у меня кто-то увел его, опытный человек, там была подпись Ватагина. Когда мы встретились уже в Строгановке, он вел керамику и скульптуру; а у нас была подготовка довольно универсальная, старая подготовка, мы изучали и скульптуру, и живопись, и очень много разных вещей — и рисунок, естественно, и композицию. Мы разговорились об абстракционисте Кандинском, основоположнике. И он рассказал мне историю совершенно поразительную. С его точки зрения, Кандинский изобрел абстракционизм, наблюдая за слонами.

Как это произошло? До Первой мировой войны Ватагин как талантливый анималист, подающий надежды, молодой, получил заказ от Дарвиновского общества и приехал в Берлинский зоопарк, который тогда считался лучшим, чтобы создать такое портфолио своего рода, папку с изображениями животных. Ему заплатили хорошо, выплатили вперед аванс и так далее. Он схватился за это и поехал в Берлин, тем более что его сестра Надежда жила в Мюнхене. Он не говорил, почему она там жила, может быть, у нее был роман, но она была членом маленького теософского общества в Мюнхене. И там был в зоопарке слон, который чертил вот эти странные линии — на песке, в своем вольере. И в итоге он написал в письме ей, что «вот, я видел такого слона, он чертит какие-то линии странные». А поскольку она была, видимо, под влиянием всех этих теософских идей, какой-то один из ее знакомых сказал, что, возможно, это переселение, это реинкарнация художника в слона. Возможно, он подает какие-то знаки. И Кандинский узнал это от общего круга. Это был какой-то круг в Мюнхене. И приехал, причем он не очень благожелательно о нем отзывался, потому что, может быть, оба были Василии, и тот и другой был Василий. Может быть, была подсознательная конкуренция. И он сказал, что он провел очень много времени, глядя на этого слона. И я проверил по данным.

Действительно, в том же году, когда он был в Берлинском зоопарке, у Кандинского появились первые нефигуративные работы. Принижает ли это значение Кандинского или возвышает значение слонов, я не знаю.

Зоопарки в какой-то степени похожи на музеи, потому что там находится какой-то удивительный объект, такое чудо своего рода. Все эти кунсткамеры же были зародышами музеев. Во всяком случае, увлекательная история, иллюстрирует какой-то генезис. Я эту историю запомнил. И кстати, о том, что впервые описан рисующий слон у Плиния, мне сказал Ватагин. Это не то чтобы я прочел от корки до корки Плиния…

— А что такое в этом случае собственно искусство?

— У меня много определений, потому что, действительно, это многогранное явление. Меня иногда приглашают, и я никогда не отказываюсь, или в художественную школу, или в музей какой-нибудь, и в Америке, и в Европе. Вот я отсюда поеду еще в Вильнюс, в Таллин, а потом в Польшу. Там небольшая выставка, я буду показывать слайды, сейчас это называют сканами, и рассказывать свою биографию в связи с этими изображениями, что я делал в соавторстве, что после, до и так далее. И у меня есть такой прием: я показываю на экране круг. Как тень сделано, такое серое на белом фоне. И говорю: что это? Если это дети, младшие классы художественных школ, и если это зрители, там тоже масса наивных людей, посетителей, они все хором говорят: о, круг! Хорошо, круг или circle. А затем — квадрат. Что это? Квадрат. А у меня заготовлена фигура из пенопласта, белая. Цилиндр. Я говорю: это цилиндр на самом деле. Вот я сделал проекцию, и вы смотрите сверху, это круг, а это — сбоку, высота цилиндра равна диаметру, поэтому получается квадрат, а это цилиндр сбоку. У человека: вы смотрите сбоку, вы видите профиль, очень сильно отличающийся от фаса человека. А что же говорить тогда о звездчатом додекаэдре, который имеет несколько дюжин проекций, и вы их все не узнаете. И в этом смысле определение искусства я не могу дать, там есть масса проекций.

Есть коммерческое понимание искусства как ценности на рынке. Причем интересно, что это отличается от акций. Есть рынок акций, но искусство — это как бы одновременно и акция, и commodity одновременно. Как акция на золото, но она сама из золота.

Это очень интересная привлекательность капиталовложения для ряда людей не в искусстве, потому что это не бумажка на владение десятью граммами золота или там полкило, а это само золото и есть одновременно.

Это привлекает многих игроков и людей авантюрно настроенных. В этом смысле вкладывают не для того, чтобы созерцать. Хотя, вы знаете, большинство коллекционеров — это чудаки, которые действительно любят искусство. Все остальные быстро продают работы, когда чуть пошла цена вверх или вниз. Вот, например, Шалва Бреус — человек, который во многом финансировал эту выставку — это действительно человек, который увлечен. Но не об этом речь.

Поэтому я не знаю, как дать определение искусства. В каком-то смысле для ряда людей это капиталовложение. Это ценность, объект публичного искусства. Музейное искусство — тоже разновидность публичного искусства. Оно не уличное, но это внутренность, которая всем доступна. Есть искусство внутри храма, есть искусство тиража. Это всё разное искусство. Мне трудно дать общее определение всего искусства.

Меня затягивает сама работа. Это было главной причиной, почему я этим занялся. Я плохо умел всё другое делать, я не говорил в детстве очень долго, родители меня оставили, но неважно, это длинная история. И это то, что я мог делать.

Когда мы впервые видим явление, которое принято называть красивым, красотой, оно нас поражает. Особенно в детстве. Вот летит цветок там, бабочка… А потом возникает страшная вещь, опыт — он притупляет все чувства. И мы уже не смотрим, раскрыв глаза, на эту бабочку. Изобразительное искусство, и абстрактное тоже, показывает нам объект, который нас может удивить, вернуть нам способность удивляться и свежесть восприятия, вернуть нас от этой коррупции, именуемой опытом, коррупции нашего восприятия, к этой первоначальной неиспорченности.

Cлоны нас удивляют, конечно. Удивительно, когда зверь занимается изобразительным искусством. Плотины бобров тоже удивительные. На выставке мы поставили на гранитный пьедестал куски дерева, обгрызенные бобрами, и они выглядят совершенно как Бранкузи. Пьедестал играет роль рамы, фактически отделяет от окружающей жизни, немножко поднимает их.

— Мы вновь возвращаемся к ограничению языка — у нас есть много проекций, которые на самом деле ничего не определяют. Но что же мы проецируем?

— Мы упираемся сегодня в модную теорию, что мы живем в виртуальном мире, в виртуальной реальности. Беркли писал о подобном много лет назад. Толстой в повести «Детство, отрочество, юность» описывал, как они с братом, когда изучали теологию с домашним учителем, посвятили какое-то время изучению теории Беркли. И вот юный Лёва быстро оборачивался время от времени: я, говорит, быстро оборачивался, чтобы увидеть пустоту. Пустота ведь — это самое загадочное, что может быть, существовать, и в уме, и в словесном мире. Отсутствие слова — это немота, цезура, черт знает что, это бесконечная область. Это и есть загадка, это, может быть, главное содержание всего.

Сегодня Беркли назвали бы провозвестником виртуальной реальности. Он верил, что мы только получаем данные приборов, как сегодня говорят ученые: мы не знаем, какова реальность, мы знаем только показания экрана. Но для него экраном были его глаза, его уши. Через себя. Если это прибор, то мы всё равно воспринимаем только данные прибора. А какова сама реальность, мы не можем сказать. Мы не знаем. Это всегда зависит от показаний прибора. Если мы это артикулируем, то это звучание прибора. Я думаю, что где-то мы должны остановиться и сказать: мы бессильны! Эта энигматика существует. Мы бессильны познать! Понять вот эту трансцендентность, так сказать, суть. Это есть, наверно.

— Так, к примеру, в апофатическом богословии мы определяем Бога или, допустим, Иное через то, чем оно не является. Мы не можем сказать ничего о том, чем оно является, кроме того, чем оно не является.

— Я не понимаю, чем даже не является. Это пустота, которая есть всё. Это нечто, что есть всё одновременно. Это так же, как попытка понять первую вспышку света. Это первая, по-моему, история, когда научная терминология перестала противоречить религиозной терминологии. Начало мира. В XIX веке верили, что мир бесконечен. Вот это знаменитое «Мир без начала и конца, нас подстерегает случай, над нами сумрак неминучий иль ясность Божьего лица».

И если есть начало, то есть вот эта первая вспышка и центр, то есть был центр возникновения вот этой Вселенной. Но согласно каким-то топологическо-математическим изысканиям этот центр одновременно и поверхность, и граница Вселенной. Это не укладывается в логике человеческой, это нельзя понять, как центр шара может быть одновременно его поверхностью.

— Тогда вот вопрос: а может быть, мы можем определить, что такое искусство, проще? Мы можем определить все-таки, что такое неискусство, и определить искусство апофатически, через всё, что им не является?

— Да-да. Это очень опасно — сказать, что всё искусство. Но если так, то это всё опасно. Я не знаю, я просто не могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что это страшная постэтика. Мы сегодня живем не просто в постсоветском обществе, но и в постэтике. Вот эта постэтика — одна из причин того, что на этой выставке нет работ из американских музеев. Потому что возник конфликт между русскими музеями и американскими. Русский музей подписал какие-то бумаги. И не выполнили, не вернули заем произведений искусства из американского музея. Не вернули! С этого начался скандал, конфликт, и американский музей бойкотирует культурные обмены. Ни одной работы из американской коллекции — а там одни из лучших работ — не попало на эту выставку.

Идея, что всё есть искусство, опасна! Знаете, в кино, когда человек истекает кровью, мы понимаем, что это краска. Но если сказать, что жизнь искусство, тогда и кровь тоже искусство. Может ли убийство быть актом искусства? Это акция, акционизм. Где вот эта грань? А может быть, это тоже искусство? Тогда искусство — это одновременно и нарушение этики, и опять мы возвращаемся к теме создания монстра. Ведь можно создать не только монстра, можно создать куб — из человеческой плоти и человеческой кожи, в центре человеческие кости, он дышит и потеет. Где вот эта грань? Только эгоизм вида — не трогайте самих людей? И является ли альтруизм проявлением эгоизма вида? Это большая проблема.

— Есть известные взгляды: например, Гройса на сталинизм как на тотальное произведение и Штокхаузена, сравнившего события 9/11 с произведением искусства. На мой взгляд, на самом деле нет такой границы. В отношении себя эти границы нарушались в радикальном перформансе много раз. Включая, например, Криса Бёрдена того же.

— Я его знаю, мы в одной галерее выставлялись. Он любил страдание, действительно. Это была еще и любовь личная к страданию. В каком-то смысле это сублимация мазохизма. Но все-таки он не убивал себя. Все-таки это было немножко любя себя. И гвозди золотые были, он же использовал их, когда распинал себя на фольксвагене. Это особая любовь к страданию. Начиная с Шопенгауэра и Достоевского, все писали о любви и облагораживающей роли страдания, но это не самоубийство, это другое, это не смерть. Он не доводил себя до смерти.

— С другой стороны, есть известная тема с людьми, которые могут использовать это страдание или смерть как эстетический источник. Здесь мы можем взять образ, созданный в последнем фильме фон Триера, а с другой стороны, вполне реального Андерса Брейвика, который выстраивал тактику проведения своего теракта по законам барочной композиции, о чем сам писал.

— Инстинкт саморазрушения — это очень интересная вещь, очень таинственная вещь. Для меня лично. Тысяча карнавальных ликов у этого инстинкта, и очень противоречивых, конечно. Вы можете пожертвовать своей жизнью, убить себя, но во имя защиты своих родных, детей, родителей, друзей, в конце концов, Родины… Есть армейский патриотизм, масса всяких оправданий самоубийства существует. И в то же время во имя идеи вы можете пойти, не только ради своих родных, на крест и так далее. Это для меня большая загадка. Даже киты выбрасываются на берег, и друзья природы их толкают обратно, а они опять выбрасываются. Это странная притягательность танатоса. Очень много разных мотиваций под этим лежит. В принципе, если прижилось название «Всевышнего Программиста» как «Творец», а творчество — это создание искусства, то можно сказать, что любая акция — это творенье творога. Неважно чего. Кулинарное искусство — там тоже вкус. Но мне бы не хотелось. Я хотел бы остановиться здесь и не делать шага дальше.

— Когда вы почувствовали трансформацию искусства в ситуацию современную, где нет линии, есть дельта и есть только капитал, который всё определяет?

— Образ дельты появился где-то в 1980-е годы, когда постмодернизм возник. Я очень чувствительно это воспринимал, потому что мы с Аликом начали это раньше, в 1973-м, вот эту эклектику постмодернистскую. Мы были за железным занавесом, поэтому никто особо на нас внимания не обращал — некоторые упоминали, что мы одни из первых, хотя это, конечно, тщеславие. Но всё равно удовлетворение тщеславия доставляет иногда человеку удовольствие, даже если он это скрывает.

Я переживал, когда писали о возникновении постмодернизма и не упоминали о нашей роли, что мы делали на 10 лет раньше.

Просто не было информации, мы были за железным занавесом. Но потом я понял, что неважно, мы всё равно часть этого явления. И вот тогда я понял эту дельту, а то, что коммерция стала определять очень многое, это, пожалуй, началось после конца Сохо. Сохо — это был старый центр художественных галерей в Нью-Йорке. Постепенно это стало превращаться в магазины, и центр искусств переместился в другое место. Художники из авангарда и интеллектуальной авантюры стали авангардом капиталовложения в недвижимость. Что произошло в Нью-Йорке? Художники осваивали новые руинированные районы, поскольку для открытия галереи много не надо: вы красите белой краской помещение, вам приносят уже готовую продукцию, художник уже готовое приносит, и вы продаете, 50 % кладете в карман. Богатые люди приезжают, лимузины стоят, район постепенно улучшается, становится дороже. Потом закрываются галереи, выбрасываются. То есть из авангарда интеллектуальных идей художники превратились в авангард недвижимости, капиталовложения в недвижимость. Это происходило и в других странах, но в Нью-Йорке это было очевидно.

— Здесь то же самое.

— Ну вот видите. Все-таки прогресс есть, меняется что-то.

— Пространство Манхэттена превратилось в место, где деньги зарабатывают и тратят. Что вы в связи с этим почувствовали, как изменилась для вас ситуация?

— Я просто ушел больше в себя, и примерно тогда мы и закрыли своего персонажа. Вы знаете эту историю, Марсель Дюшан тоже делал что-то подобное, мы не первые в этом смысле. После войны он объявил о праве художника ничего не делать, о своей символической смерти. Правда, за деньги он повторил в 1950-х годах свой писсуар, потому что он был молодой эфемерный левак, и эти вещи не сохранились, он даже не думал их сохранять или продавать. И он за деньги, это было предложение молодой галереи, повторил писсуар и многие вещи. Причем в пяти экземплярах. Слаб человек. И если нам с Аликом любители искусств предложат повторить какую-нибудь любимую работу, наверно, мы тоже не устоим и сделаем это. Не знаю, не уверен. Но, может быть, на каких-то условиях.

— Но, между прочим, это изящный остаточный жест, демонстративный, имеющий отношение к самому корню дада: сначала можно выставить писсуар в музее, а потом повторять его в пяти экземплярах, продавая писсуар как произведение тиражированное…

— Но это была не его идея, это была идея молодого галериста. Потому что он понял, что по Нью-Йорку ходит производитель дорогих вещей, ходит в клуб — он играл в шахматы. Отец моей жены, который эмигрировал в Америку, был членом Академии наук, и в Америке тоже стал, он тоже был шахматистом. И я ходил в этот клуб, Марсель уже умер к тому времени, и я показал его фотографию этим игрокам. Там был старик один, он говорит: «Да-да-да, помню-помню, говорили, что он художник, хорошо в шахматы играл!»

— Может, с этих пяти писсуаров кураторство и началось как концепция…

— Наверное. Я говорю, мы всё время повторяем в какой-то степени. Вот наш персонаж и символическая смерть персонажа — это повтор Дюшана. У него действительно была звериная интуиция, он ведь понял, что Париж кончился, и побежал в Нью-Йорк, когда еще никто не понимал, что центр перемещается.

— Мы сейчас проходим такой же процесс в Москве: как Нью-Йорк кончился, так в последние годы заканчивается Москва, она превращается в такое стерильное однородное пространство, которое управляется единым жестом, союзом государства и крупного капитала. И действительно, художники играют ту же самую роль, когда захватываются новые и новые бывшие индустриальные зоны и на их месте постепенно возникает бизнес-центр. Некоторые мои друзья-художники принципиально не приезжают в центр Москвы, не хотят находиться в царстве капитала.

— Я тоже, я живу в центре рядом с университетом, но моя мастерская в Бруклине, куда художники все бегут. Я делаю эскизы дома.

— Рядом с Колумбийским университетом?