Крокодилы, бегемоты, обезьяны-полиглоты: Канзи и другие «говорящие» обезьяны

18 марта в возрасте 44 лет умер бонобо (карликовый шимпанзе) Канзи, – гений в мире обезьян, общавшийся с людьми на трех языках. Вспоминаем его жизнь и историю «говорящих» обезьян.

Уошо и ее семья

Людям всегда хотелось научиться понимать язык зверей и птиц, но вышло так, что животные первыми выучили язык людей. Честь «первого контакта» – разговора представителей разных видов, осуществившегося в конце 1960-х годов, принадлежит шимпанзе Уошо и её воспитателям – этологам Аллену и Беатрисе Гарднерам.

Безуспешно научить обезьян говорить пытались и раньше, – например, супругам-психологам Хейс, воспитывавшим шимпанзе Вики, с огромным трудом удалось научить её говорить лишь несколько слов – «мама», «папа», «чашка».

Просматривая фильмы о Вики, Гарднеры обратили внимание, что та хотела и могла общаться с помощью знаков: например, Вики любила кататься на машине, и чтобы донести своё желание до людей, вручала им изображения автомобилей, которые она вырывала из журналов.

Неспособной к речи её делал не недостаток ума, а устройство гортани, не позволяющее обезьянам произносить большую часть человеческих звуков. И тогда Гарднерам пришла в голову идея обучить шимпанзе языку жестов, которым пользуются американские глухонемые – амслену.

Первая леди в мире шимпанзе была 10-месячным детёнышем, пойманным в Африке. Гарднеры воспитывали Уошо как собственного ребёнка, и вскоре выяснилось, подобно ребёнку, она любит учиться и общаться.

Уошо не просто запоминала жесты, при помощи которых к ней обращались приёмные родители, а задавала вопросы, комментировала собственные действия и действия своих учителей, сама заговаривала с ними.

За первый год жизни с Гарднерами Уошо освоила 30 знаков-слов амслена – американского языка глухонемых, за первые три года – 130 знаков. Овладевая языком в той же последовательности, что и ребёнок, она научилась объединять знаки в простые предложения.

Вот, например, Уошо пристаёт к одному из исследователей, чтобы он дал ей сигарету, которую тот курил, – «Дай мне дым», «Дым Уошо», «Быстро дай дым». В конце концов исследователь сказал: «Попроси вежливо», на что Уошо ответила: «Пожалуйста, дай мне этот горячий дым». Сигарету, ей, впрочем, так и не дали. Легко дались ей и такие чисто человеческие умения как шутить, обманывать и даже ругаться, – так, Уошо назвала одного из служителей, долго не дававшего ей пить, «грязным Джеком».

Ругаться – дело не такое примитивное, поскольку говорит о способности Уошо употреблять слова в переносном смысле, обобщать их значения. На способности обобщать с помощью слов строится человеческая разумность. Оказалось, что Уошо обобщает не хуже маленьких детей, начинающих овладевать языком.

Например, один из первых выученных ей знаков, – «Открой!» она применяла первоначально, когда хотела, чтобы ей открыли дверь комнаты, потом стала использовать его для открывания всех дверей, потом для ящиков, контейнеров, бутылок, и наконец, даже чтобы открыть водопроводный кран.

Уошо правильно использовала личные местоимения, представления о прошлом и будущем (в будущем её интересовали в основном праздники, такие как Рождество, которое она очень любила), порядок слов в предложениях (например, отлично понимала разницу между «Ты щекотать меня» и «Я щекотать тебя»).

Она придумывала собственные знаки или использовала комбинации знакомых знаков, чтобы назвать незнакомый предмет, – так Уошо назвала лебедя «птица вода», а елку на рождество «конфетное дерево».

Тем временем в лабораторию Гарднеров привезли несколько других недавно появившихся на свет шимпанзе. Они быстро учились и вскоре начали общаться друг с другом на языке жестов.

Когда у Уошо родился детёныш, он начал учится жестам наблюдая уже не за людьми, а за другими обезьянами. И не раз замечали, как Уошо правильно «ставит ему руку» — поправляет жест-символ.

Когда Гарднеры в 1970 г. закончили свою работу с Уошо, ей угрожала перспектива отправиться в один из биомедицинских центров – «на опыты», и если не погибнуть, то уж во всяком случае провести остаток дней в небольшой одиночной клетке.

Её, а потом и других шимпанзе, проходивших обучение в этой лаборатории, спас ассистент Гарднеров Роджер Футс, создавший «Обезьянью ферму». Туда попала и «семья Уошо» – колония говорящих обезьян, которая сейчас находится в Элленсбурге (штат Вашингтон) в организованном Футсом в 1993 г. Институте изучения коммуникации шимпанзе и человека.

Наблюдения за поведением этой группы на протяжении почти 30 лет послужили богатейшим источником данных о поведении, обществе и субкультуре «говорящих» обезьян. Уошо умерла в 2007 году, но к тому времени в мире появились и другие говорящие обезьяны, среди которых встречались особо одаренные знаменитости, такие как горилла Коко.

Дрессированные животные или братья по разуму?

Но результаты исследований «говорящих» обезьян в 1980-е оказались слишком скандальными большей части научного сообщества. Они были ложкой дёгтя в бочке мёда рассуждений философов о пропасти между человеком, обладающим сознанием, и животными, подобными автоматам, управляемым рефлексами и инстинктами.

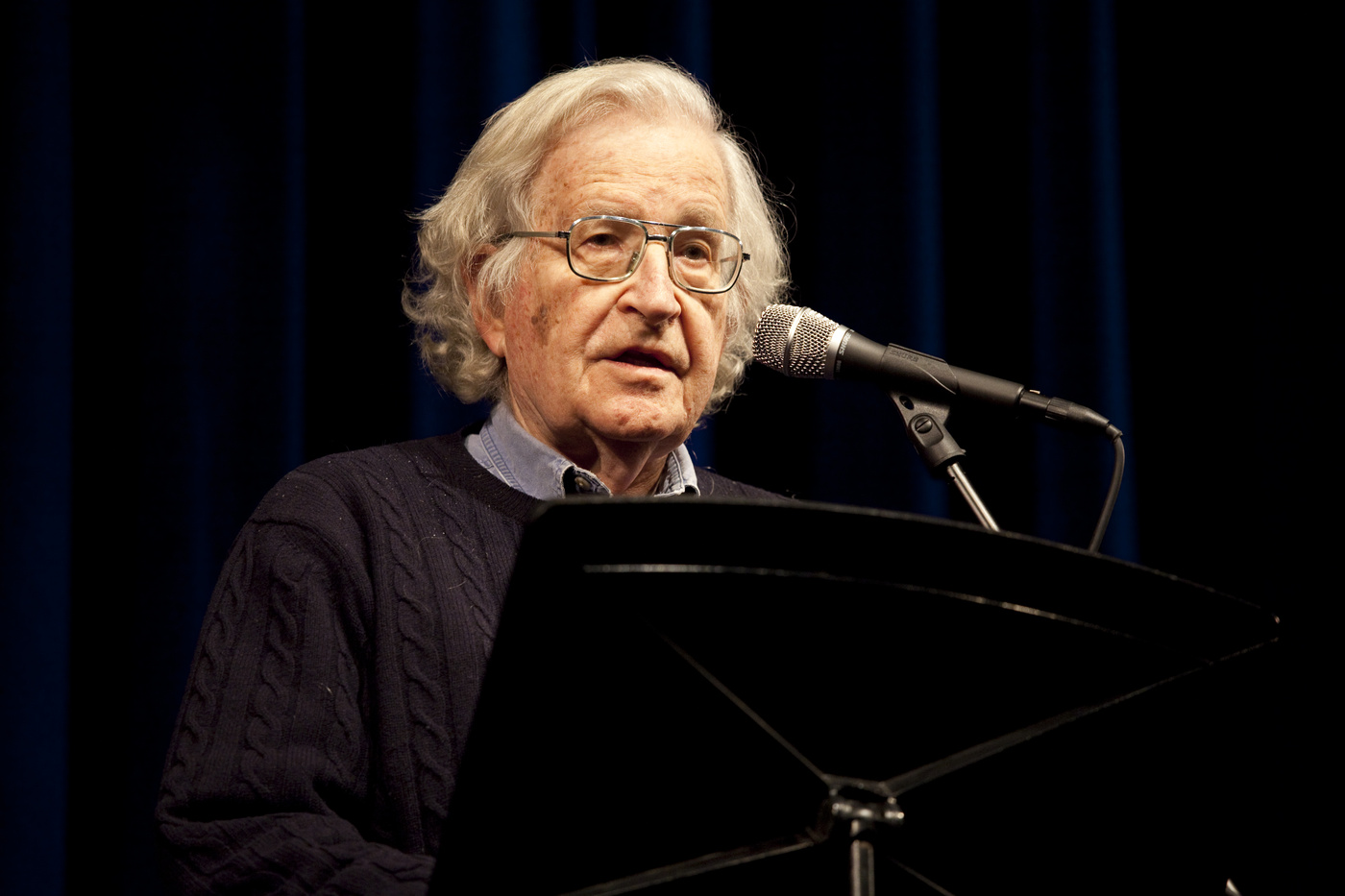

С другой стороны, исследователей «говорящих» обезьян атаковали лингвисты, ведь согласно доминировавшей в американском языкознании концепции Ноама Хомского, язык – это проявление уникальной генетически обусловленной способности, свойственной только человеку. Скепсису способствовал и ряд некорректных исследований и неубедительных экспериментов, поставленных горячими сторонниками обезьяньего разума.

По мнению критиков, жесты обезьян – не знаки, а простое подражание исследователям, то самое «обезьянничанье», в лучшем случае – «условные рефлексы», приобретённые в результате долгой дрессировки. Экспериментаторы, разговаривая с обезьянами, якобы всё время делают обезьянам подсказки, сами не осознавая этого – мимикой, взглядом, интонацией – и обезьяны ориентируются не на их слова, а на невербальную информацию.

«Говорящих» обезьян сравнивали с «Умным Гансом» – орловским рысаком, владелец которого, будучи убеждённым в его недюжинных умственных способностях, научил его считать и отвечать на вопросы. Впоследствии оказалось, что Ганс просто реагировал на мелкие, едва уловимые для нас движения своего тренера. Научное сообщество всё больше склонялось к мнению, что к подобным экспериментам нельзя относиться серьёзно.

Возможно, и мы сейчас говорили бы о них как о научном курьёзе, если бы не Сью Сэвидж-Рамбо – скептически настроенная исследовательница, решившая опровергнуть представления о «говорящих» обезьянах в строгих экспериментах, и выяснить окончательно, где границы возможностей обезьяны в усвоении языка и понимает ли обезьяна знаки, которые воспроизводит.

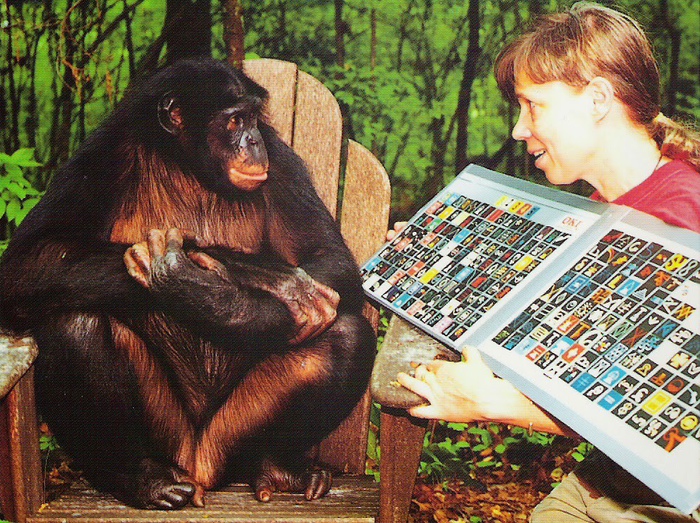

Началась серия экспериментов, в которых бонобо (карликовые шимпанзе, не так давно открытый наиболее близкий к людям вид человекообразных обезьян) общались с экспериментатором посредством компьютера на специально разработанном искусственном языке – йеркише.

На пятистах клавишах компьютера были изображены слова-знаки этого языка. Рамбо старалась как можно меньше поощрять обезьян за правильные ответы, и просто обмениваться с ними информацией. Но взрослые бонобо, с которыми работала Сэвидж-Рамбо, не проявляли никакой склонности к языкам.

Скепсис исследовательницы рос. И тут она обнаружила, что малыш Канзи, сын одной из этих обезьян, который всё время вертелся возле матери, начал по собственной инициативе отвечать за неё.

Канзи знал три языка, а вы?

Канзи тоже был первопроходцем – он стал первым животным, научившимся языковому общению самостоятельно. До этого момента его никто ничему не учил, исследователи не обращали на него особого внимания. При этом отвечал он блестяще, – Канзи не только усвоил все 300 знаков йеркиша, но и составлял из них сложные фразы.

Вскоре обнаружилось, что также спонтанно он научился понимать по-английски. Строгие эксперименты показали, что он понимает устные инструкциями лучше двухлетнего ребенка. В повседневной жизни исследователи обычно обращались к нему по-английски, а Канзи отвечал им на йекрише. Впоследствии, насмотревшись видеозаписей, на которых горилла Коко общается и исследователями знаками амслена, он выучил и некоторые жесты языка глухонемых.

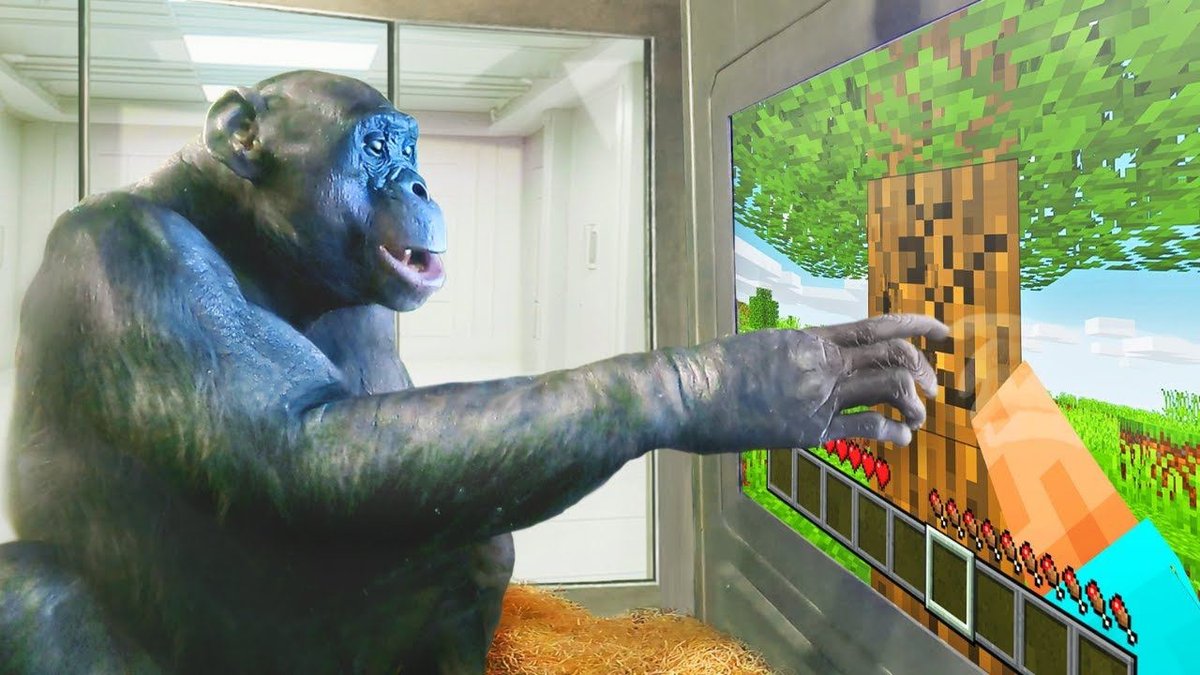

Вдобавок к страсти к языкам, у Канзи обнаружился немалый талант к компьютерным играм, за которыми он любил проводить время. Его самой любимой игрой был Minecraft, который он пару лет назад прошел до конца.

Постепенно благодаря успехам Канзи скепсис Сэвидж-Рамбо растаял, и она начала предъявлять научному миру доказательства того, что её бонобо знает три языка (йеркиш, амслен и английский), понимает значения и порядок слов, способен к обобщению и метафоре.

Канзи любил омлет, мог сам разжечь огонь и приготовить себе маршмэллоу или яичницу, – но при этом его не удалось научить изготовлять годные каменные орудия. То ли руки не приспособлены, то ли интеллект слишком теоретический, то ли просто не хотел и не был склонен к этому, как другие бонобо не были склонны к речи.

Канзи жил в приматологическом центре в Айове. К концу жизни он несколько полысел и обзавелся брюшком, но оставался альфа-самцом в местном сообществе бонобо, унаследовав статус от своей доминантной матери.

В день смерти Канзи выглядел и вел себя как обычно и был вполне счастлив. Провел утро за поиском пропитания и игрой со своим племянником Теко, потом залег для сеанса груминга с другим бонобо… В какой-то момент сотрудники обнаружили его без сознания и сердцебиения. Полагают, что Канзи умер от болезни сердца.

Но люди всегда будут помнить его – Канзи доказал, что мы слишком высокого мнения о своей исключительности, и очень сильно недооцениваем способности обезьян. Никакого биологического разрыва между нами и другими приматами нет (разрыв-то есть, но он – культурный). Они такие же сложно чувствующие, страдающие и стремящиеся понять происходящее существа, как и мы.