Странные правила логоса: как мы играем в язык и как язык играет в нас

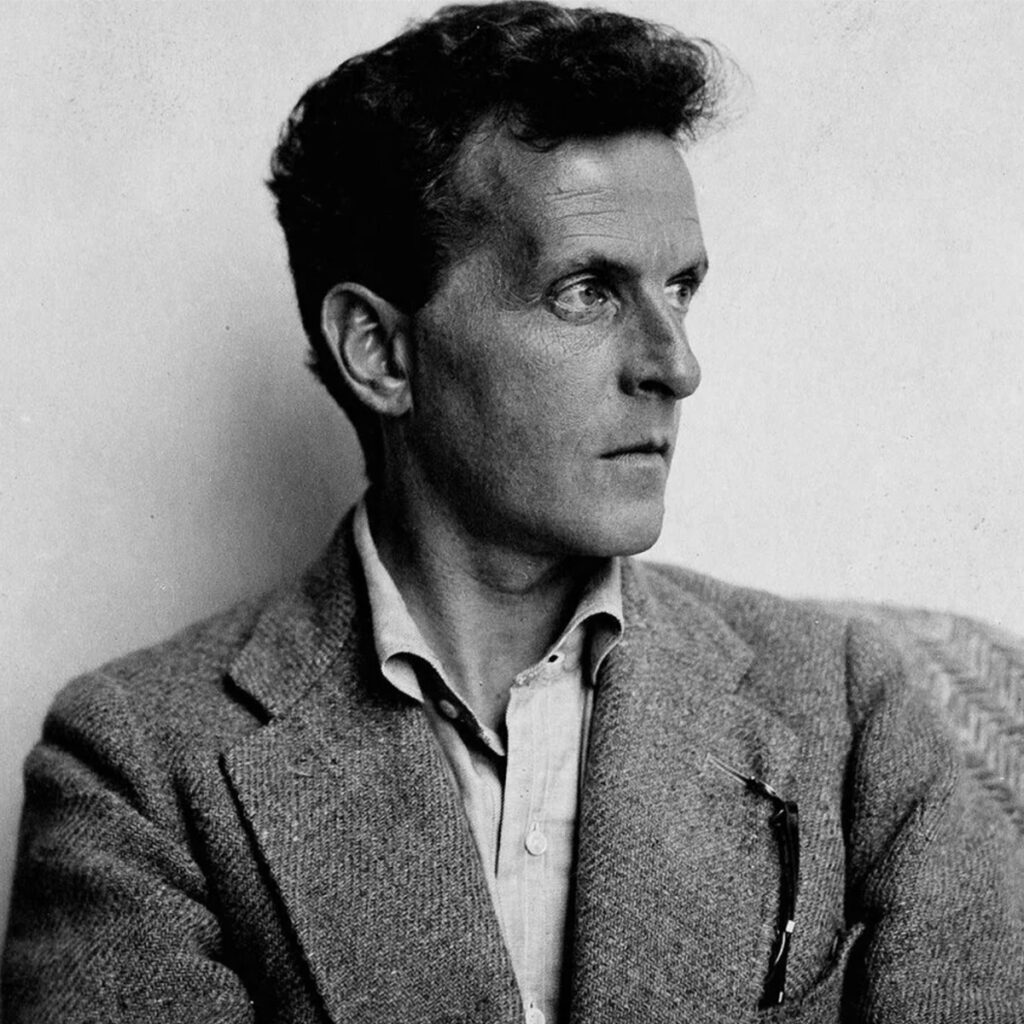

Витгенштейн ввел философское понятие языковой игры, чтобы объяснить язык через систему правил, которые применяются в разных коммуникативных ситуациях как в разных играх. С такой точки зрения язык — это игрушка в руках человека. Но если взглянуть с изнанки, язык сам по себе имеет большое влияние на восприятие нами реальности. Так кто же в кого играет: мы в язык или язык в нас?

Что такое язык? Комбинация определенного набора слов и грамматики, с помощью которой мы обмениваемся информацией? Инструмент коммуникации или сама коммуникация? Всего лишь инструмент действия или всё-таки само действие?

С одной стороны, конечно же, язык — это инструмент. Мы пользуемся родным языком, потом изучаем иностранный, чтобы при необходимости заменить наш привычный инструмент другим, более подходящим для иностранного собеседника.

А что, если немного покрутить и взглянуть с другого ракурса? Если не разделять язык и действия, в которые он вплетен, что это тогда такое? Для рассмотрения языка под таким соусом Витгенштейн ввел термин языковой игры.

Язык, по Витгенштейну, — это не просто зеркальный инструмент, который в словах-единицах отражает реальность. Для него в языке вообще не существует статичного отражения вещей в словах, но зато существует динамический паттерн слов и действий. То есть слово «кирпич» — это не описание, а скорее приказ или призыв.

Согласитесь, вы редко шагаете по улице и при виде кирпича говорите «кирпич», таким образом отражая окружающую вас реальность. Конечно, такая возможность у вас есть, но чаще всего вы говорите «кирпич», когда хотите что-то с ним сделать: купить, взять в руки, в худшем случае ударить им кого-то.

Чаще всего слово «кирпич» говорит тот, кто их кладет. Рабочий говорит «кирпич», и помощник подает ему кирпич.

Так строитель приказывает помощнику дать ему новый материал для кладки. Это и есть пример простейшей языковой игры, идею которой Витгенштейн выдвинул в своих поздних работах: рабочий использует слово для того, чтобы его помощник совершил конкретное действие в рамках определенных правил.

Вообще Витгенштейн сам много играл с языком, определяя его через метафоры. Например, представлял язык как древний город с лабиринтом узких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных периодов — и всё это в окружении множества новых районов с прямыми правильными улицами и однообразными домами.

Город ли это, игра ли это, язык не существует в вакууме. А культурная среда, которая окружает язык, — это «форма жизни» (form of life). Так ее назвал Витгенштейн, имея в виду общество, скрепленное общей наукой, внутри которого разыгрываются партии языковых игр.

Форма жизни — это нечто постоянно меняющееся и условное, зависящее от многих факторов, в том числе от культуры, контекста, истории. Форму жизни можно свести и к общечеловеческому фону, внутри которого мы можем интерпретировать высказывания другого человека. Форма жизни не связана с территориальными границами и даже с языком, она может быть универсальна. Это модель пространства, в котором человечество занимается семиотическими практиками или, проще говоря, использует знаки в определенном контексте и с определенными целями. Поле для языковых игр.

Да, мы играем в язык

Сколько самых разных игр существует: и классики, и прятки, и тетрис, и братья Марио. А каждое использование языка для определенной цели — тоже отдельная языковая игра.

Вообразите себе партию игры в отдание приказов. Какой вокабуляр и интонацию вы будете использовать, отдавая приказ надеть шапку своему ребенку? А как прикажете бросить якорь, будучи капитаном корабля? А теперь вообразите партию языковой игры в подчинение приказам. Что вы будете говорить на месте ребенка? А на месте матроса?

Теперь игра поинтересней: сообщение о событии. Как вы сыграете эту партию, будучи журналистом в условиях цензуры? А как такая партия разыграется в зависимости от аудитории: как вы будете рассказывать о каком-то событии маленькому ребенку? А если слушатель взрослый и образованный?

Всё, что мы делаем через язык, — это игра. Рассказываем ли шутку, переводим ли с одного языка на другой... Приветствуем, ругаемся, молимся... Даже когда мы думаем — мы ведем партию языковой игры.

Толкование законодательных актов тоже можно назвать языковой игрой. Ведь это определенный ритуал приписывания смысла, который регулируется специальными правилами.

Конкретная интерпретация конкретного закона складывается из определенного набора аргументов, который выстраивается в серии ходов игры.

Просто вообразите, сколько разных, непохожих друг на друга языковых игр могут называться словом «описание»: описание положения тела с помощью его координат, описание выражения лица, описание ощущения прикосновения, описание настроения.

Языковые игры настолько характерны для нашего способа взаимодействия с вещами, что если бы мы не играли в них так, как мы играем, то наша форма жизни сама по себе была бы другой. Наш дискурс развивался бы по альтернативному витку своей естественной истории. Например, наши правила этикета выглядели бы чем-то немыслимым сегодня, а может быть, и вовсе не существовало никакого этикета.

Зачем Витгенштейн хотел обратить наше внимание на то, что мы именно играем с языком, а не просто пользуемся им как инструментом?

Потому что каждая языковая игра — это семиотическая практика, которая разворачивается в соответствии с закономерностями. Словно игра, которая разыгрывается по определенным правилам. Причем в таких играх роль самого языка существенная, если не главная. А текст может быть как вербальным, так и невербальным. Если следовать трактовке Апеля, в языковой игре каждый участник представляет из себя текст, выраженный словами или нет.

Игра не может существовать без правил. Правила должны быть, чтобы им следовали или их нарушали. Но как вообще формируются правила?

Витгенштейн дает пример с учеником, которому сказали продолжить последовательность с шагом плюс два начиная с тысячи. Вроде бы задано конкретное правило. Ученик начинает и пишет 1000, потом 1004, 1008... Учитель хочет поправить его, на что ученик возражает, что он-то ведь продолжал так же. То есть ученик повторением создал паттерн и начал ему следовать, создав правило, которое валидно на практике, в то время как правило, заданное учителем, не сработало.

Этим примером Витгенштейн показывает отсутствие необходимости в каком-либо авторитете, будь он внутренний или внешний, за пределами фактического применения правила. По Витгенштейну, значение слов определяется самой функцией, которую они фактически выполняют в конкретной языковой игре.

Получается такой парадокс: ни один образ действий не может быть определен правилом, потому что любой образ действий всё равно может быть приведен в соответствие с правилом, как это сделал непоседливый ученик. А если любой образ действий можно представить так, что он согласуется с правилом, то можно с такой же легкостью сделать и обратное. Представить, что изначально правильный образ действий противоречит правилу. Этот парадокс Витгенштейна дает обильную пищу для размышлений про то, как мы создаем закономерности в наших языковых играх.

Назвав язык игрой, Витгенштейн поставил в центр нашего внимания ось правилообразования, вокруг которой крутятся языковые партии. На этой оси можно наблюдать всё самое интересное. То, как вырабатываются правила для определенных действий, как им можно следовать или нарушать их, как вырабатывать альтернативные правила и следовать уже им или нарушать их же.

Как мы вообще узнаем правила, что заставляет нас им следовать? Откуда берутся стандарты, которые определяют, правильно ли выполняется правило?

И если правила вырабатываются в нашей голове, то на уровне сознания или на уровне интуиции? А может, они не в нашей голове, а в голове общества, на социальной частоте?

На эти вопросы Витгенштейн не дает ясного и однозначного ответа, он предлагает нам самим прийти к собственным выводам. Он дает нам лестницу, по которой мы должны взобраться и выкинуть эту лестницу с высоты за ненадобностью.

Чтобы углубиться в вопрос, можно вспомнить о классификации правил. Джон Роджерс Сёрль выделил конститутивные и регулятивные правила.

Есть такие правила, нарушение которых делает игру невозможной. Например, вы явно преследуете цель собрать в руке как можно больше пик и при этом заявляете, что играете в покер. Нет, вы не играете в покер, потому что вы нарушили конститутивное правило, и участники игры, которые собирались играть именно в покер, наверняка косо на вас смотрят.

А есть правила, нарушение которых приведет к нечестной, но сыгранной партии. Допустим, вы играете в покер с несколькими тузами в рукаве. Регулятивное правило было нарушено — но игра сыграна. Участники могут уличить вас в жульничестве, а могут вообще ничего не заметить.

Регулятивные правила определяют степень допустимости тех или иных действий в пределах области, созданной конститутивными правилами.

Если грамматика, по Витгенштейну, — это набор конститутивных правил, то правила речевого этикета — это явно из разряда регулятивных.

Хотя даже грамматика может быть порой нарушена без ущерба для языковой игры. До определенной степени. Мы можем допустить грамматическую ошибку в спряжении глагола, если то, что мы хотим донести, имеет абстрактный смысл. Например, фраза «Я мыть посуду» будет понятна из контекста, если она прозвучит как ответ на абстрактный вопрос «Ты вообще моешь посуду в своей жизни?». Но вот для ответа на вопрос «Ты помыл сегодня посуду?» нашей фразы будет недостаточно, потому что мы не узнаем из нее, помыл ли уже собеседник посуду или только собирается ее мыть. А может, он вообще не собирался ее мыть и искренне удивлен, что от него кто-то этого хочет.

В первом случае нарушение конститутивного правила не разрушило карточный домик языковой игры, потому что игра была слишком легкая из-за простоты и абстрактности вопроса. Во втором случае конститутивное правило превратило диалог в абсурдное околобеккетовское действо.

Кстати, вполне возможно, что Сэмюэль Беккет в своих произведениях разводил абсурд в том числе для того, чтобы сломать конститутивные и регулятивные правила языковых игр.

Мы тоже можем нарушать чужие правила и диктовать свои в пределах любой языковой игры.

Ломать конститутивные правила рискованно и может грозить абсурдом, как нас предупредил Беккет. Но если вы смелые — дерзайте. Сломали конститутивные правила и не хотите топтаться на абсурде? Значит, нужно придумать новые конститутивные правила, чтобы продолжить хоть какую-то игру.

Вот Толкин, например, создал искусственные языки для представителей разных цивилизаций, то есть создал новые конститутивные правила. Разные языки — для разных форм жизни. Причем создание языков у Толкина было первичнее создания самой истории про хоббитов и эльфов.

Как признается в письмах автор, «Властелин колец» для него — это в первую очередь эссе по лингвистической эстетике.

В пределах регулятивных правил обстановка не такая напряженная. Мы не сломаем систему, если нарушим регулятивное правило. Каждый человек может устанавливать свое видение ситуации в правилах, которым он следует в собственных языковых партиях. Например, повышать или понижать градус соблюдения речевого этикета. Мы можем это делать, потому что в принципе можем договариваться с нашими партнерами по партии, ведь языковые игры по сути своей конвенциональны.

Мы играем с помощью языка, потому что используем его по определенным правилам, принятым по зачастую негласной договоренности. Но откуда всё-таки берет начало эта договоренность? Неужели из самого языка?

А играет ли с нами язык?

Витгенштейн согласился, что язык, который мы используем, определяет нашу форму жизни. Он утверждал, что мир, который мы видим, определяется и наделяется смыслом с помощью слов, которые мы выбираем. Короче говоря, мир — это то, что мы о нем думаем, а думаем мы обычно при помощи языка, потому что он может быть не только проводником нашего общения, но и способом кодирования мыслей.

Получается, что язык играет в нас. Ведь наша жизнь складывается в формы, которые выбирает для нас язык, эта общественная надстройка, существующая априорно для любого человека.

Витгенштейн сравнил реальность с языковыми предложениями (propositions) и утверждал, что именно форма предложений определяет форму нашей реальности, а не наоборот.

А если мы посмотрим на форму нашей реальности, что мы увидим?

Как получилось, что люди так быстро продвинулись в науке, математике и технике, но при этом продолжают вести себя фанатично? Продолжают ненавидеть, подозревать, творить насилие? Может, дело как раз в языке, который формирует наше мышление?

Но что мы можем сделать с этим?

Конечно, можем вздохнуть от бессилия, услышав такие ограничивающие новости. Что мы можем поделать, если язык довлеет над нами и загоняет нас в свои рамки, которые общество породило задолго до нашего рождения?

Альфред Кожибски решил не вздыхать на этом месте, а изучить вопрос с практической точки зрения, как истинный инженер. И в итоге написал несколько фундаментальных трудов в области когнитивистики и изучения языка.

Проблема человеческого познания, по Кожибскому, проистекает из двух ограничительных структур: структур нервной системы и структур языка. Остановимся подробнее на втором человеческом стопоре.

Привычки мышления, которые формируются в нас с помощью языка, тянутся далеко вглубь истории, до времен Аристотеля и дальше. И эти привычки мешают нам оценивать мир объективно. В результате точность слов притупилась, если они вообще когда-либо были точными.

Истина в том, что жизнь на самом деле состоит из невербальных фактов. Причем не существует одного и того же невербального факта, они перетекают один в другой, смешиваются, конденсируются — словом, постоянно меняются. А вот в языке у нас всё каменно и относительно стабильно. Для каждого факта найдется свой ярлычок, который будет неизменен. Например, разные физические и психологические реакции нашего организма на другого человека могут получить клеймо в виде абстрактного слова «любовь». В то время как в реальности любовь — это чувства самых разных вкусов и оттенков, которые перетекают из одного в другое в зависимости от обстоятельств.

Для Кожибского плохие новости в том, что люди слишком часто путают этапы своих мыслительно-речевых процессов. Они называют что-то прежде, чем собственно наблюдают. А после реагируют на свои «называния» так, будто это железобетонный реальный факт. Факт, который они толком не успели пронаблюдать. Зачем? Ведь мы всё уже разложили для себя по полочкам.

Называя что-то, мы творим абстракцию, то есть возводим частный случай в какую-нибудь из общих категорий, которые любезно подсовывает нам наш язык.

Именно в этом и кроются ниточки влияния на нас языка. Чем больше мы производим абстракций, тем марионеточнее становятся наши мысли: наша картина мира начинает висеть на шнурочках концепций, данных нам свыше языком.

И мы ничего не можем с этим поделать. Не получится протестовать и обрезать нитки, которые держит кукловод, чтобы провозгласить себя свободной и независимой куклой. Потому что логос — это то, что сделало нас в конце концов человеком. Отказаться от влияния на нас языка равно уйти в джунгли и стать Маугли, животным в человеческом обличии.

Поэтому Кожибски предлагает тренировать осознанность абстракций, которые неизбежно творятся в нашей голове. Культивировать осознание процесса абстракции и понимать, на каком уровне абстракции мы находимся. Для этой практики он предлагает использовать методы, которые он почерпнул в том числе из точных наук, из той же математики.

Цель — как можно полнее осознать то, как в нашей голове творится абстракция.

Самый простой метод, предложенный Кожибским, называется «Я не знаю, посмотрим» (I don’t know, let’s see). Такой подход к восприятию помогает останавливать преждевременные суждения и приглашает к непосредственному наблюдению.

Еще одна предложенная им техника — это внутренняя и внешняя тишина. Кто-то скажет: да это же медитация! А Кожибски подхватит, что это не просто медитация, а «тишина на объективных уровнях».

Главный труд Кожибского носит название «Наука и здравомыслие». Именно в этой книге он сформулировал свою самую известную мысль:

«Карта — это не ландшафт, но если карта похожа на структуру ландшафта, то она полезна».

Здесь Кожибски намекает, что язык — всего лишь карта, а реальность — ландшафт. Мы, люди, живем одновременно в мире языка-карты и в мире ландшафта, непосредственной реальности. Нам нужно не забывать отделять одно от другого, но в то же время стремиться, чтобы мир языка отражал мир реальный. Или по крайней мере осознавать, когда отражение искажается, чтобы калибровать свое восприятие соответствующим образом. Потому что если языковой мир неадекватно представляет мир опыта, то человек заблуждается, ведомый ложной картой.

Именно осознание наших ментальных абстракций показывает, что наше понимание происходящего часто не имеет даже структурного сходства с тем, что происходит на самом деле.

Ведь мы погружены в мир, полный энергетических проявлений, из которых мы абстрагируем непосредственно лишь малую толику. И даже эта малая абстрактная толика уже подвержена «перекраске» со стороны нашей нервной системы.

Когда нам кажется, что мы реагируем на то, что происходит в реальности, на самом деле мы реагируем на интерпретацию происходящего. Как бы прискорбно это ни звучало, человеческая жизнь — непрерывная абстракция, на том или ином уровне. И это нормально, этот процесс сродни пищеварению, только ментальному.

Абстракция — это упрощение, но она позволяет нам выстраивать сложные взаимодействия.

Классический пример неполноты связи между «картой» и «территорией» можно подсмотреть у художника-сюрреалиста Рене Магритта, а именно в его известном изображении трубки с подписью «это не трубка» (ceci n’est pas une pipe). Эта картина называется «Вероломство образов». Так вот, вероломны не только образы, но и наш язык. Поэтому стоит всегда быть начеку.

Вероломство слов Кожибски на практике доказал во время одной из своих лекций. Для этого лекцию пришлось прервать и достать пачку печенья, завернутую в белую бумагу. Чтобы усыпить бдительность слушателей, Кожибски просто пробормотал, что ему надо перекусить. Он из вежливости предложил печенье студентам из первых рядов. Некоторые угостились и начали хрустеть вместе с преподавателем прямо на лекции. Но вдруг Кожибски сорвал белую бумагу с упаковки, а под ней — коробка из-под печенья для собак, того самого, которое они так энергично жевали. Студенты были в шоке, некоторые, еле сдерживая рвотный позыв, выбежали из аудитории. Оставшимся Кожибски заявил, что люди едят не только еду, но и слова, причем вкус слов зачастую мощнее вкуса самой еды.

Глагол «быть» особенно туго закручивает гайки нашего лингвистического плена. В русском языке он по-хитрому часто опускается, и мы его даже не замечаем. Допустим, высказывание «Петя (есть) дурак» заражает абстракцией восприятие реального мира с помощью глагола «быть». Слово «дурак» абстрактно до чертиков, а Петя стоит перед нами очень конкретный и осязаемый. Называя его этим словом через глагол «быть», мы погружаем Петю в абстрактную бездну понятия «дурак», в то время как сам Петя всё-таки реальный человек с личностью гораздо более сложно организованной. Даже если Петя незамысловатый человек, он не может сводиться к одному абстрактному слову «дурак». После такого высказывания вместо личностного портрета перед нами глупый упрощенный смайлик, и от этого не легче ни Пете, ни нам.

А язык ощущений в нашей культуре вообще до неприличия скудный и часто ограничивается черным «мне больно» и белым «мне не больно». Поэтому последователи Кожибского часто говорят о важности вырабатывания собственного языка ощущений. Например, интересно сравнивать свое состояние с агрегатными состояниями той же воды, прислушиваться к кипящим бурлениям гнева или парным шипениям радости.

Такая работа над собой — настоящая терапия. Кожибски и рассматривал свою философскую деятельность как терапевтическую, для него был важен самоанализ и взгляд, направленный глубоко внутрь себя.

От языка и языковых игр никуда не деться, но мы можем выработать своего рода свободу внутри них, руководствуясь практиками осознанности и жонглируя регулятивными правилами в соответствии с собственными убеждениями.

Нам нужно не переставать увлеченно и со вкусом играть в языковые игры, но при этом не забывать, что язык тоже играет с нами свои шутки.