От концептуальных идолов к выставке без правил: свердловский андеграунд между застоем и перестройкой

В памятном для истории советского андеграунда 1974 году изменился и андеграунд свердловский: будущие издатели культового журнала «Транспонанс» Сергей Сигей и Ры Никонова покинули уральскую столицу и отправились к теплому Азовскому морю, а место рациональности раннего концептуализма заняла магия религиозного безумия. Во второй части серии об истории позднесоветского свердловского андеграунда о его жизни в 1974–1987 годах рассказывает Руслан Комадей.

Идолы Гавриловы

Выпускником чесноковской студии был Валерий Гаврилов. Вокруг него и его жены Зинаиды образовалась мистически заряженная арт-тусовка, наследующая сюрреалистам и эзотерической ветви русского модернизма вроде Николая Рериха. Гавриловы жили в старом кирпичном доме на берегу реки Исеть, где проходили арт-шабаши и интенсивные попойки.

«Был в Свердловске старый деревянный дом, предназначенный на снос. Его заселили художники, кажется, самовольно. Жили в нем и Гавриловы. Я тогда с ними знаком не был и в доме том не бывал, но по слухам — жизнь их там была одной сплошной чудовищной пьянкой. Надо сказать, что Зина абортов не признавала, поэтому детей у Гавриловых было много. И вот представьте — то ли пять, то ли семь детей, постоянные страшные попойки с мордобоем (я, кажется, не сказал, как умер Валера Гаврилов. Он захлебнулся блевотиной) и... странные и прекрасные картины... Потом семья получила квартиру в новом районе в двенадцатиэтажке, и вот там я у них и бывал. Их квартира стала кошмаром для соседей и проклятием для участкового детского врача. Они, понятное дело, видели только одну сторону жизни этой семьи, и им не было дела до Валериных картин».

Из воспоминаний Аркадия Бурштейна

Читайте первую часть

По Екатеринбургу разбросаны сохранившиеся деревянные идолы Валерия Гаврилова: массивные и первобытные, чудовищные и хтонические. Они созданы в 1976 году работниками Лестеха: Гавриловым и тамошними преподавателями Валентином Черновым и Геннадием Поводом. Идолы встречаются в разных местах города. Часть находится в Парке имени лесоводов России, часть у музея Бажова, и это неслучайно: бажовские хтонические персонажи, бывшие мрачной природной изнанкой дореволюционной и советской индустриализации, выглядят как очевидные референсы для Гаврилова.

«Вместо того чтобы делать упор на чувстве родства людей со своей родиной, Бажов выдвигает на передний план их отчуждение от нее. Эта зловещая утрата корней проявляется через образы фантастических горных духов: обычно страшные, они иногда выступают как щедрые дарители, однако их непредсказуемый и капризный характер отвергает всякую мысль о власти человека над природой как нелепую и неуместную фантазию».

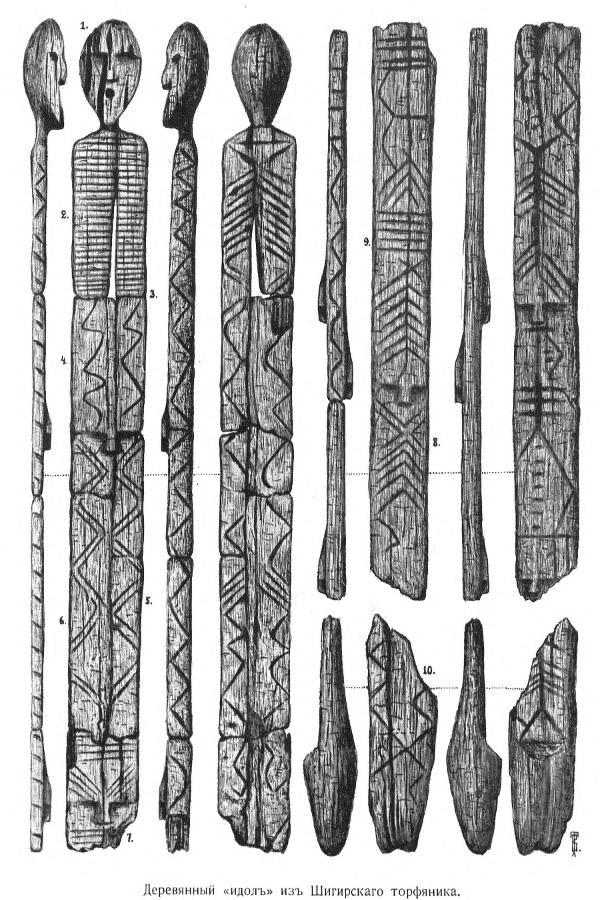

С другой стороны, в них невозможно не заметить сходство с Шигирским идолом — древнейшим памятником деревянной скульптуры, обнаруженным под Екатеринбургом (ему более 12 000 лет). На Шигирском идоле лица богов с прикрытыми глазами, чтобы не ослепили сиянием, часть лиц видна, часть спрятана, они находятся на разных уровнях, выстраиваясь в божественную вертикаль, в зарубки мифологической власти.

Идолы были воплощением концептуального произведения «Освобождение человека» и состояли из 18 деревянных скульптур (одна из них, вероятно, находится в здании Лестеха).

Они были не просто собранием разрозненных мифологических образов, но содержали внутреннюю хронологическую логику: от древних фольклорных персонажей к древнегреческим богам и героям и дальше к современности. Например, среди скульптур были аримаспы и исседоны, легендарные народы Рифейских гор. Так Гаврилов описывал их значение в своем дневнике:

«Здесь — схватившиеся в смертельной схватке исседон и аримасп. Геродот пишет, что исседоны — самые воинственные и могучие из мужей. Сила исседона отражена в скульптуре. Он сверг аримаспа с коня. Назревает кульминация схватки».

Гавриловские работы на первый взгляд могут казаться эскапистскими, отсылающими больше к безобидной древности, чем к советской современности 1960–1980-х. Но на самом деле они создавали параллельный дискурс, вытаскивающий на индустриальную поверхность Урала других существ, явно отличающихся от героев революции и социалистических строек. Так Гаврилов возвращал в уральский ландшафт ощущение хтони и мрачного соприсутствия жутких иномирных созданий.

Особенно эта жуть чувствуется, когда натыкаешься на гавриловские скульптуры, рассеянно блуждая по местам отдыха в Екатеринбурге и не ожидая встречи с хтоническим.

Жена Валерия Гаврилова Зинаида тоже была художницей, писала стихи и часто представала свердловскому миру в образе светской дамы Зинозавры. Они оба рано умерли. Зинаида — от рака, Валерий — от трагической случайности во время празднования дня рождения, большая часть их работ не сохранилась.

Хеппенинги «Скворечника»

Товарищем Валерия Гаврилова был художник Алексей Скворцов. В 1960-е он познакомился с работами и акциями группы кинетистов «Движение». Они создавали арт-объекты, изменяющие положение в пространстве или имитирующие эффекты движения. А их перформансы исследовали пространство как нечто нестатичное, изменчивое. Личность человека в их интерпретации тоже представала объемным и многомерным явлением, существующим одновременно в нескольких мирах, между которыми можно перемещаться. Во время перформансов «все участники переодевались в двуцветные костюмы мимов с вертикальной разделительной линией — знаком присутствия таинственного „я“, свободного от внушенных представлений, условностей, амбиций... Но простое действие с переодеванием — символ мгновенного преображения. Это как прыжок в иное измерение. „Иное измерение“ в данном случае отнюдь не сверхъестественное явление: интеллектуальные представления, воображение и эмоциональные состояния человека необычайно подвижны, а пределы расширения сознания — сфера малоизвестная».

По возвращении из Москвы Скворцов, следуя идеям «Движения», в начале 1970-х стал ездить с друзьями, среди которых были уже упомянутые Гавриловы, Валерий Павлов, Михаил Таршис, в лес, на озеро Шарташ и другие места, вооружившись самодельной странной одеждой, кисточками и бытовыми предметами.

Вдали от центра города, среди Каменных палаток — древних минеральных нагромождений, напоминающих слипшихся беспозвоночных, участники «Скворечника» раскрашивали друг друга, устраивали полуимпровизированные хеппенинги.

Иногда они наряжались в инопланетных существ и, поднявшись на возвышенность, давали знак другим внеземным созданиям, что они тоже есть. Иногда вступали в прямую связь с природой и структурами мироздания: закрыв лицо от смуты мира, обложившись среди берез тонкими березовыми ветвями, они ложились по направлению к небу, чтобы обнажить сцепки между мирами.

По воспоминаниям участника тех акций, художника Валерия Павлова, использование полиэтилена было «связано с образом кокона, ограждающего личность от окружающего мира, личность, распятую на „русских березках“ (псевдопатриотизм)» (из нашей переписки с Валерием Павловым. — Прим. авт.).

Эскапизм, выбор отчужденных мест, подход по принципу «посмотрим, что произойдет, если выйти в лес без детального плана» частично напоминают практики других арт-групп тех лет, например «Мухоморов» или «Коллективных действий».

Покидая городское пространство, заполненное идеологией и урбанистическими знаками, художники расчищали себе смысловой путь к первоматериям, образовывая связку между подземной уральской хтонью и занебесными космическими телами. Художники же, обвешанные блестящими и полупрозрачными предметами, с раскрашенными лицами, становились тонко настроенными приемниками-медиумами, позволявшими интенсивнее впитывать небесную нечеловеческую энергию и отдавать ее в уральскую землю — чтобы наполнять свердловский андеграунд новыми силами.

«Во время акций желающие приободрялись винцом, что снимало груз ответственности за качество художественного деяния. Игровой момент присутствовал, временами доминировал. Я бы сравнил это ощущение с джазовым джем-сейшеном. Любой участник мог взять на себя главную роль, чтобы отыграв ее, передать другому. У фотографов был свой кайф — неожиданные сюжеты, неповторимые ракурсы, возможность создавать серию со своей концепцией. Могли сами предлагать развитие номинального действия».

Из нашей переписки автора с Валерием Павловым

От хеппенингов «Скворечника» сохранились только фотографии, по которым можно скупо толковать происходившее в лесу. А судьба самого Алексея Скворцова сложилась тяжело: не выполнив заказ по оформлению городской больницы, он был обвинен в растрате средств и отправлен в заключение. После выхода из тюрьмы он уехал в Москву, где пропал бесследно.

От Малахина к Б.У. Кашкину, от вареных фотографий к скоморошеству

Евгений Малахин был того же поколения, что и Гаврилов, и Скворцов, и «уктуссцы», даже чуть старше. В 1960-е он мелькал то тут, то там, со Скворцовым снимал одну мастерскую, работал инженером в электроцехе на заводе и подбирался к своим первым экспериментам — которые исследовали технологию и энтропию, видимое и скрытое, фотографию и текст.

В его ранних фотоработах было нечто маниакальное: он снимал обнаженных моделей-девушек и обваривал снимки в кипящем растворе. В момент деструкции плоть снимка совпадала со сфотографированной, они разрушались вместе в экстазе, образуя не гибриды, а следы присутствия: здесь была и женская красота, и цельность снимка. Теперь разрушение подвергло их обоих недолговечности. Красота есть химический процесс, который заканчивается после некоторых других процессов, например варения или смерти.

«В центре Свердловска в подвале дома № 5 по улице Толмачева у него была мастерская, названная в народе „букашником“.

Начинал в 1970-е с экспериментов над фотоматериалами — фотографируя вольнодумные тогда „акты“ и „ню“, предпечатно кипятил негативы или поливал их кислотой.

С той поры сохранился такой анекдот. Привел Малахин к себе в подвал бесстыжую парочку. А они так увлеклись своим делом, что сразу про фотографа забыли. Потом натурщица заметила его краем глаза и говорит партнеру:

— Ну ты не части, не части, человек-то работает!

Разбрызгивал будущий Б.У. Кашкин не только кислоту».

Б.У. Кашкин (1938–2005): Жизнь и творчество уральского панк-скомороха / сост. А. Шабуров. Екатеринбург: Уральский филиал Государственного центра современного искусства, 2015. С. 39

Подход Б.У. Кашкина, заключающийся в обострении материальности и медиума, и изображенного, сходен с тем, который использует современный видеохудожник Билл Моррисон. В его фильмах представлены найденные пленки, фрагмент каждой из которых разрушается своим собственным способом.

С «варенками» Малахин даже сумел попасть на официальную выставку «Фотохудожники Союза» на Малой Грузинской в Союзе графиков Москвы.

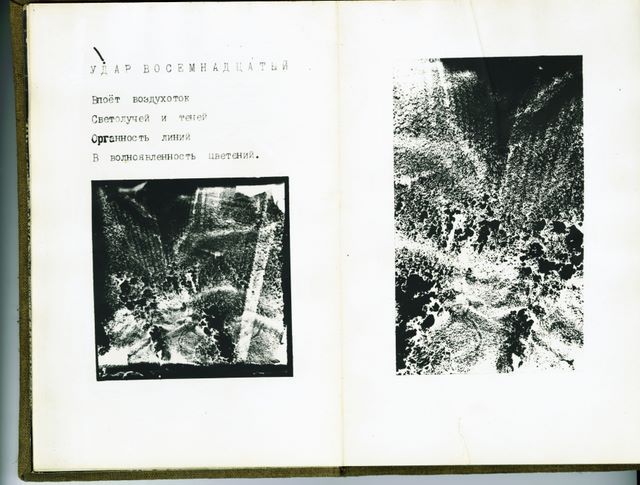

Обваривание пленки хоть и было основным методом, но не единственным. Малахин пересвечивал пленку, недопроявлял, царапал негативы, обливал кислотой. Случайность в работе с материалом позволяла уничтожить, казалось бы, основной принцип фотографии «запечатлеть момент». У Малахина фотография явно признавала, что не способна запечатлеть никакой момент, но только собственную проявленность, то есть становилась заложницей невозможности проявления самой себя. В этом есть и сексуальный аспект: натурщицы, которые могли быть объектами желания в действительности, на снимках не позволяли ему реализовываться, прекращали объективацию и сексуализацию. Иногда фотографии Малахин использовал в качестве иллюстраций к самодельным книжкам. В них он тоже проверял на прочность медиум: стихи фотографировал, фотографии использовал как страницы, склеивая обратными сторонами.

Арт-книги Малахина и стихи тоже исследовали медиум: их названия часто отсылали к тому, как этот книжный объект создается и бытует: «ДЕСЯТЬ ВЕСЬМА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, образованных из семидесяти пяти вопросов, или Я ЗАДАЮ ВОПРОСЫ чистого листа обратной стороны отсутствия ответа...»; «КВАДРОПТИХ КАСАНИЙ»; «19 Ударов в 77 строк из левого угла по плоскости четвертого квадранта»; «ПЕНТАПТИХ НЕБЫТИЯ».

Это исследование видно и в самих текстах:

УДАР ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Впоет воздухоток

Светолучей и теней

Органность линий

В волноявленность цветений.

Другим направлением творческих поисков Малахина были иконы. Начинал он с забрызгивания красками холстов, пытаясь приблизительно воспроизвести известные сюжеты, например о святом Георгии и змие. Так сочеталась библейская образность и абстрактный экспрессионизм. А к 1000-летию Руси Малахин с единомышленниками задумал амбициозный проект: сделать тысячу новых икон. Они создавались на брусках, досках, часто на разделочных — с ручками и дырочками. Малахин сначала уточнял форму дерева, подбирал скол, потом в середине подготавливал площадку для пространства иконописного образа, шлифовал, тонировал углем, чтобы волокна были виднее. Потом едва проступивший образ дорабатывался сподвижниками Малахина — раскрашивался или дополнялся микроиконами в уголке.

Иконопластика позволяла вернуть религиозному образу, выхолощенному советской властью к началу 1980-х, силу религиозного воздействия, обрести новую форму для неявленного и обострить мистические переживания при разглядывании и молитве.

Вообще большую часть творчества Малахина 1960–1970-х можно связать с апофатическим: образ никогда не проявляется полностью, он перенаправляет свою выразительную силу на самого себя, усиливая имманентное, выделяя новые свойства и отношения внутри предмета искусства.

После середины 1980-х творчество Малахина начинает меняться. Он придумывает себе псевдонимы Какий Акакиевич Кашкин (или Какашкин), Народный Дворник России Букашкин, Народный Старик России Б.У. Кашкин и начинает созидать новое народное искусство в подвалах, на помойках, в гаражах и на улицах. Если раньше коллаборации позволяли ему открывать новые измерения/ракурсы внутри арт-объектов, то теперь творчество концентрируется всё больше в самом процессе производства, а кто его производит, что и как — становится не так важно.

В своей подвальной мастерской он активно собирал художников и поэтов в рамках сообщества «Картинник», они раскрашивали доски в духе народного лубка, придумывали беззлобные слоганы вроде «И кошка многому научит: не пьет, не курит и мяучит».

Устраивали букашкинцы и хеппенинги: вооружившись гитарами, дуделками, бубнами и другими инструментами, они вставали на людных улицах, пели простые песни с одним или двумя рефренами, читали стихи, исполняли экстатические танцы.

Выступление Б.У. Кашкина и общества «Картинник» на 3-м фестивале Свердловского рок-клуба, 14 октября 1988 года

Поэт Сандро Мокша, иногда захаживавший к Б.У. Кашкину в 1980-е, посвятил ему большой цикл «Погремушкин шоу» с подзаголовком «К пионерам скоморошьей панк-фольк-в отрубон конторы „КАРТИННИК“»:

Б.У. Кашкин — это кучка

боровичков-здоровячков.

Исполняют что получится

в хмурый день скача по лужицам,

ослепляя старожилов изобилием значков.

Выход в публичное пространство для Малахина — Б.У. Кашкина был освобождением от десятилетий экспериментальной сосредоточенной работы над концептуальными проектами, которые были известны единицам. Открывшись в мир, Б.У. Кашкин радикально расширил артистическую стратегию, перейдя от концептуализма к имитации наива.

«...неказистость художественных росписей досочек, как, впрочем, и „гаражно-помоечных“ росписей и арт-книжек, их программный „дилетантизм“, отмеченный безыскусностью, искренностью, самоиронией, оказался мощным инструментом деконструкции выхолощенного профессионализма позднего советского искусства».

Тамара Галеева. Приручая Пустоту. 50 лет современного искусства Урала: каталог выставки / Уральский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО. Екатеринбург: Издательские решения, 2018. С. 18–19

Одновременно с этим он создал образа «народного дворника России», цель которого была не просто в уборке улиц, но еще и в подбирании мельчайших элементов культуры, того, что оказалось на периферии, но попало в поле зрения художника. Это стало самым заметным арт-проектом Малахина, заслонив остальные.

Бесправильная выставка на Сурикова, 31

Если с 1960-х по середину 1980-х художники ютились в подвалах и на чердаках, подрабатывали оформлением больниц или делали чертежи для конструкторских бюро, то во время перестройки всё изменилось. В 1987 году в Свердловске группа художников старших поколений (во главе с Виктором Гончаровым и Валерием Дьяченко) инициировала выставку почти анархистского толка. На ней мог выставляться практически кто угодно: ограничений по возрасту, стилю, наличию художественного образования не было. Даже жюри не было: художники сами себе были оценщиками. Кроме того, в положении выставки было указано, что она организована для «художников-профессионалов, не являющихся членами СХ СССР».

Это событие под названием «Первая экспериментальная выставка» объединило как мастеров, начинавших еще в 1950-е, так и молодых художников, появившихся только во время горбачевской перестройки. Одним из инициаторов был «уктуссец» Валерий Дьяченко, прочно закрепившийся на художественной сцене Свердловска, к тому времени уже организовывавший крупные выставки с участием и молодых художников, и своих товарищей по «Уктусской школе».

«Моя часть идеи была простая: организовать товарищество художников. Почему при царе можно было? Было же товарищество передвижных выставок. А у нас нельзя? Я написал письмо каким-то деятелям искусства, типа Вознесенскому (думал, он поймет), в ЦК КПСС, Горбачеву и куда-то еще, в какую-то газету. А Гончаров мыслил по-другому, он мыслил сразу выставкой. В смысле — что сейчас делать, вот такой вот подъем, вот такие вот свободы — надо выставку. Когда пришел ответ от Горбачева, якобы от Горбачева, ну от секретариата (там было написано, что согласно постановлению такому-то разрешены такие-то объединения людей), я пошел в отдел культуры и положил это письмо на стол. Вид у меня тогда был грозный: я жил в деревне, ходил в кирзовых сапогах, в спецовке такой, типа стройотрядовской. Я говорю: „Вот, нужен зал!“ То есть совершенно не важно, что было на стенах, важен был этот акт свободы».

Несмотря на «безжюрийность» и отсутствие давления со стороны кагэбэшников, существовала формальная «официальная приемная комиссия», которая ни на что не влияла, зато приходила в ужас от пестроты и бесцензурности работ. Например, от рисунка Н. Козина «Школа смерти» против войны в Афганистане, от фотографий обнаженной женской натуры, от «Портрета школьника» Игоря Шурова, изувеченного красными гвоздями, от «Политинформации» И. Игнатьева, где люди-ослы слушают вождя, от антисталинистских и антибрежневских работ...На суриковской выставке были и работы Евгения Малахина, одна из них — «Ширмоклад» — ранний образец интерактивного искусства на Урале:

«Работа представляла собой четырехстворчатую ширму, украшенную экспериментальными фотографиями, поверх которых художник наклеил телеграфные ленты с пронумерованными текстами-строчками из собственного стихотворения. Через центр ширмы проходила ныне утраченная деревянная ось. На нее крепилось колесо, которое зрители могли раскрутить с помощью ручки».

Наталья Пономарева. Адреса андеграунда. Неофициальное искусство Свердловска из музейных и частных коллекций. Научное издание к выставке в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 10 июня — 17 сентября 2023. Екатеринбург, 2023

Зритель приводил в движение процесс смыслообразования, образуя каждым поворотом новую конфигурацию визуальных и текстовых смыслов.

Остановка колеса означала прекращение потоков новых смыслов и уход живого бесконечного движения арт-энергии в пространство скрытого и недоступного — за ширму. Раскручивание же колеса позволяло каждый раз заново обретать «подвижный клад», нечто припрятанное теми, кто был до тебя, и извлеченное тобой в обновленной ценности и значимости. После выставки Малахин возьмет себе псевдоним Б.У. Кашкин и будет уходить от концептуалистских практик дальше в сторону наива и лубка.

Другим важным художником, особенно проявившимся на суриковской выставке, был Николай Федореев.

Он долгое время работал в мастерской «Бюро эстетики», которая разрабатывала декоративное оформление интерьеров, рабочих пространств и т. д. После своей официальной работы он из остатков мусора, реек, досок и других стройматериалов изготавливал оригинальные ассамбляжи и «пространственные конструкции». Часть из них наследовала конструктивизму и была сборкой абстрактных форм, другие работы, напротив, отсылали к общественно-политическим событиям тех лет: например, диптих «День революции» (1986) или «Коммунист Ельцин Б.Н.» (1988). За эти работы Федореев подвергся критике от официальной прессы, зато был признан художниками «отцом свердловского соц-арта».

В целом и провокативность, и мультижанровость, и максимально плотная развеска, и множество работ, придуманных на ходу в стиле «чтобы было» и «из того, что было», и произведения, возникшие из конструктивных особенностей здания и его обстановки (часть была и вовсе развешана на бельевых веревках и закреплена прищепками), и участие профессиональных авторов разных поколений вперемешку с начинающими, и сочетание обсуждений с перформансами и поэтическими чтениями — всё это обеспечило суриковской выставке огромный резонанс.

На улицах в зимнее время сотни людей стояли в очередях, из Москвы и Петербурга приезжали культовые деятели вроде Бориса Гребенщикова, чтобы увидеть, как арт-Свердловск торжествует.

В подборке из книги отзывов можно увидеть всю палитру мнений о свердловских выставках 1987 года:

Тихий ужас!

.........

Иногда возникает такое чувство, что у некоторых «художников» не всё в порядке с головой.

........

Работы в основном нелепы по сюжету.

.........

Честно говоря, не понимаю этого «мрака». Что вы хотите этим сказать? Ничего? К чему такая безысходность? Мир и жизнь не так дурны; если вот это — ваше кредо, то мне вас искренне жаль.

Филфак УрГУ, 5-й курс

..............

<...> Работы не блещут ни замыслом, ни техникой исполнения.

М. 20 лет

............

Ни одного чистого, свежего лица. Кругом грязь, убожество, мерзость. Откуда это! Как изображены женщины — это гадость. Это ваше мировосприятие? Жизнь не такова!

..........

Гадость, пожалуй, действительно есть. Но зато всё очень остро, сильно, смело. Мне нравится. А гадость скоро выветрится, как у Высоцкого. (подпись неразборчива)

...............

не всё понятно, но очень занятно.

Дилетанты.

Из рукописного журнала Экспериментальной художественной выставки на Сакко и Ванцетти, 23 (1987)

Эта выставка была одновременно и последним гвоздем в крышку гроба неофициального искусства (теперь можно всё, а значит, эскапистский радикализм придется перепридумывать заново), и тем вавилонским событием, которое настолько переполошило Свердловск, что из этого вихря вынесло поколение совершенно новых художников 1990-х: от Александра Шабурова из группы «Синие носы», Александра Голиздрина и других перформеров до ранних представителей цифрового искусства.

В сегодняшнем Екатеринбурге канонизация художников свердловского андеграунда уже случилась: их выставки проходят каждый год, работы исследуются, открываются новые музеи. В городе есть и Музей наива, и Музей Б.У. Кашкина, год назад открылся Музей андеграунда, собравший сотни работ представителей как уральского неофициального искусства, так и московского с питерским.

Теперь по крайней мере на Урале синхронизация одновременных художественных явлений в едином пространственно-временном континууме завершена.