Молчание греческого. Как звучала речь древних греков

В издательстве Ad Marginem выходит книга «Гениальный язык. Девять причин полюбить греческий» итальянской публицистки Андреа Марколонго про древнегреческий (редактор русского перевода филолог-классик Нина Алмазова). Как признается Марколонго в предисловии, она написала книгу лишь потому, что влюбилась в древнегреческий еще в детстве и хотела влюбить в него тех, кто его еще не знает или разлюбил из-за невыносимой школьной муштры. Автор изучала древнегреческий в классическом лицее и закончила Миланский университет по специальности классическая литература. Главы посвящены основным граммматическим категориям — виду, роду, числу, падежам, наклонениям, ударению и придыханию, а также особенностям перевода. Публикуем главу, посвященную фонетике и музыкальности древнегреческого.

«Археологические находки немы», — пишет неисправимый и всё же гениальный Антуан Мейе, один из величайших знатоков греческого языка, в своем «Aperçu d’une histoire de la langue grecque».

Или же: о молчании древнегреческого языка.

Мы никогда не узнаем наверняка, как правильно произносится то или иное греческое слово. Звуки этого языка канули навеки вместе с людьми, произносившими их. У нас есть литературные тексты, мы можем их прочитать, изучить, но не произнести. Они дошли до нас немыми. Мало того — обреченными на немоту. Безгласными.

Произношение слова есть физический, человеческий факт: необходимо, чтобы звуковоспроизводящие органы приобрели определенное положение для выдыхания воздуха, вибраций нужной интенсивности и длительности. Обучиться древнегреческому произношению можно лишь по письменным, а не человеческим источникам: они не дышат и, следовательно, не издают звуков. Они вещают, не говоря. Путем приближений и проб на протяжении веков древнегреческое произношение подвергалось некой кодировке, позволяющей произносить слова, а не только читать их мысленно. Но звучание древнегреческого исчезло; слова стали бесшумны. Изначальное произношение — еще один осколок этого утраченного языкового мира.

Алфавит, на котором мы сегодня читаем греческие тексты, соответствует официально принятому в Афинах в 403/402 году до н. э. Он включает в себя двадцать четыре буквы (по-гречески τὰ γράμματα, от глагола γράφω, «писать»). Из них семь гласных (по-гречески τὰ φωνήεντα): α, «альфа», ε, «эпсилон», η, «эта», ι, «йота», ο, «омикрон», υ, «ипсилон» (как немецкое «ü»), ω, «омега». И семнадцать согласных (по-гречески τὰ σύμφωνα): β, «бета», γ, «гамма», δ, «дельта», ζ, «дзета», θ, «тета», κ, «каппа», λ, «лямбда», μ, «мю», ν, «ню», ξ, «кси», π, «пи», ρ, «ро», σ, «сигма», τ, «тау», φ, «фи», χ, «хи», ψ, «пси». От названий двух первых букв — ἄλφα и βῆτα — произошло слово ἀλφάβητος, «алфавит».

Что же случается, когда от языка остаются лишь слова, но теряется четкое представление об их произношении? От древнегреческого нам остался письменный алфавит, но не звучание букв. В отличие от индийцев с их санскритом, у греков не было фонетистов, досконально анализировавших произношение и оставивших его четкое описание. Кроме того, звуки греческого языка претерпели значительные изменения во времени — от архаической до византийской эпохи — и в пространстве — в диалектных наречиях.

Представьте на минуту все ныне существующие диалектные варианты итальянского. Если бы они вдруг исчезли, если бы остался всего один говорящий на фриульском или апулийском диалекте и если бы никто не сохранил о них точного письменного свидетельства, то как бы мы передали потомкам звучание наших слов? Если бы, к примеру, в один прекрасный день утратилась память о тосканском говоре, а остались лишь тексты на итальянском языке, то как бы мы воссоздали типичное «c», которому свойственно так называемое «тосканское придыхание»?

И если б не существовало более ни единого говорящего по-итальянски и ни единого упоминания того, как же понять или представить себе, что слово «канцона» во Флоренции произносится как «ханцона», в Ливорно — «анцона», без придыхания, а на несколько километров севернее или южнее говорят совершенно иначе?

Тот же сценарий вполне приложим на протяжении веков и к древнегреческому. Фактически мы не можем воспроизвести изначальное греческое произношение. И не только потому, что не знаем его. Итальянский язык просто не обладает многими фонетическими свойствами древнегреческого. Греческие слова нынче немы, как мрамор Акрополя, который может поведать о некогда существовавшем потрясающем мире, не размыкая уст. И даже если бы греческие слова заговорили, даже если бы нам удалось услышать их звучание, мы воспроизвели бы их с большим трудом и всё равно не поняли.

Древнегреческий язык очень музыкален: само слово, обозначающее изменение ударения, — просодия — произошло от греческого πρός + ᾠδή, то есть «пение». Равно как и на латыни, прародительнице итальянского, «accentus» (ударение) происходит от «ad cantus» (для пения).

В отличие от итальянского и большей части европейских языков, греческое ударение (ὁ τόνος) было не динамическим (силовым), а музыкальным (то же самое наблюдается сегодня в китайском, японском и многих африканских языках). Ударение сводилось не столько к громкости, сколько к тону издаваемого звука, его интенсивности и вибрациям; то была музыкальная интонация. Ударный гласный выделялся не усилением голоса, а его повышением. Он звучал острее безударных, а ударение имело чисто семантическую значимость: временами слова различались лишь местом ударения, например, τόμος — «ломтик» и τομός — «острый».

В итальянском ударение динамическое: скажем, слово «com-pli-ci-tà» («соучастие») состоит из четырех слогов, последний произносится с большей интенсивностью из-за ударной гласной. Итальянский язык также обладает музыкальным тоном, но он заключен не в природе слов, а в вопросительной, восклицательной или утвердительной интонации. Она меняется во фразах «c’è complicità.» / «c’è complicità?» / «c’è complicità!» («это соучастие.» / «это соучастие?» / «это соучастие!») Ударение же в слове «libertà» («свобода») не меняется, оставаясь на конечном ударном гласном.

Помимо своей музыкальности, древнегреческий невероятно ритмичен. Его квантитативный ритм основан на чередовании долгих и кратких слогов, что демонстрирует и греческая музыка — сокровище, которое для нас нынче недоступно, невоспроизводимо, как в случае с гимнами, обнаруженными в Дельфах и предназначенными для игры и пения. Каждый греческий гласный может быть кратким (ῐ, ε, ᾰ, ο, ῠ) и долгим (ῑ, η, ᾱ, ω, ῡ). Кроме того, объединяясь с ι и υ, гласные могут создавать дифтонги, то есть сочетания гласных, образующих один слог (от греческого δίφθογγος, «двойной звук»). Слог краток по природе, когда содержит краткий гласный, за которым не следует группа согласных; слог по природе долог, когда имеет долгий гласный элемент или за гласным следует группа согласных. При определении ударения учитываются только по природе долгие и краткие слоги, то есть длительность их гласных.

В целом ритмическая и музыкальная система греческого, имевшая индоевропейское происхождение, была прочной и продержалась десятки веков. Вот почему, хотя греческое произношение нам сейчас недоступно, для эллинов оно было четким и ясным: краткие или долгие, ударные или безударные — все гласные звучали отчетливо, равно как и все слоги были определенными и упорядоченными.

Музыкальное ударение и ритм языка продержались до II века н. э., когда начало утрачиваться понятие о количестве (долготе и краткости) гласных и утверждаться динамическое ударение, как в новогреческом языке, где гласные уже не долгие или краткие по природе своей, а становятся оными в ударной или безударной позиции. Ударные гласные и поныне в греческом языке произносятся с подъемом голоса, стало быть, «высотное» ударение не исчезло — исчезло понятие длительности.

Уже начиная с III века н. э. в греческих надписях появляется путаница с долготой гласных, отсюда и ошибки в выборе между ε и η или же между ο и ω.

Ритм языка изменился, но по письменности этого понять нельзя. Говорящие также, по-видимому, не отдавали себе в этом отчета, как в случаях со всеми необратимыми лингвистическими изменениями. Тогда-то греческий алфавит и онемел для нас навсегда, хотя внешне и остался нетронутым на протяжении тысячелетий.

Алфавит нам, таким образом, был передан властью времени в целости. Но раз оригинальное произношение утратилось навсегда, не следует ожидать, что на протяжении веков не менялся способ писать по-гречески. Греческий текст и так-то труден, почти непроницаем для нас, несмотря на то что нынче мы можем читать его напечатанным на бумаге, со знаками препинания, пробелами, диакритическими знаками для ориентирования в словах. А трудности невелики, учитывая, что первоисточники, благодаря которым мы располагаем греческими текстами, — от папирусов до надписей на камне — являют совершенно иную практику письма, недоступную и обескураживающую для большинства современных людей (вот почему недостаточно диплома классического лицея и даже диплома по классической филологии, чтобы читать надписи на мраморе из Музея Акрополя, а нужно специально учиться археологии и эпиграфике). До III века до н. э. в Греции использовалась scriptio continua, то есть способ письма без пробелов между словами, только прописными буквами и без диакритических знаков (от διακριτικός, то есть «различительный»), по которым слова можно отличить друг от друга. Иначе говоря: наш современник, увидев оригинальный греческий текст впервые, подумает, что перед ним одно безмерное, непонятное и бесконечное слово, начертанное прописными буквами. Веская причина прийти в отчаянье.

Когда начало распространяться употребление строчных букв — тех, что печатаются нынче в книгах — древние греки почувствовали (закономерную) необходимость сделать текст более разборчивым и добавили в него знаки препинания. Именно ученые из библиотеки Александрии Египетской в эллинистическую эпоху, последовавшую за эпохой Александра Великого, кодифицировали дошедшие до нас графические значки: придыхания, ударения, знаки препинания. Однако постоянным, нормальным их употребление стало лишь несколько веков спустя.

За то, что сегодня мы можем беспрепятственно читать текст на древнегреческом, благодарить нужно александрийцев; это им мы обязаны наличием диакритики и пунктуации, которые так помогают нам в понимании греческого.

Теперь обратимся к примерам.

— Придыхание, по-гречески πνεῦμα — «дыхание, дуновение», указывает на отсутствие или присутствие придыхания при начальном гласном или дифтонге слова. Оно может быть густым (῾) или легким (᾿). В первом случае слово произносится с начальным придыханием, подобным немецкому /h/, как, например, ὕπνος — «сон». Второй случай весьма оригинален, поскольку греческий язык помечает даже то, чего нет: легкое придыхание указывает на отсутствие придыхания, скажем, в слове εἰρήνη — «мир».

Придыхание, с веками ослабев, исчезло из κοινή и совершенно отсутствует в новогреческом. Зато оно сохраняется в латыни, но только при транскрипции греческих слов; римляне писали «Homerus» c /h/, поскольку имя Ὅμηρος — «Гомер» в греческом произносилось с густым придыханием. В итальянском придыхание из греческих слов совсем исчезло, как в произношении (да мы бы и не сумели воспроизвести его), так и в обычной транслитерации.

— Ударение, как уже было сказано, имеет музыкальную природу, происходит от слова «пение» и ставится над ударным гласным слова. Оно бывает трех типов: острое (́), тяжелое (ˋ) или облечённое (῀). Острое ударение, как о том свидетельствует его символ, восходящий кверху, обозначает повышение тона в слоге, на котором оно стоит. Тяжелое ударение, исходя из его символа, обозначает нисхождение тона в данном слоге. Облечённое ударение состоит из острого и следующего за ним тяжелого ударения, обозначает повышение интонации и немедленное ее понижение. Иначе говоря, поскольку в нем заложен двойной ритм, составленный из двух длительностей, облечённое ударение ставится только на долгие гласные, в отличие от двух других, которые можно видеть на любом гласном.

— Апостроф (’), по-гречески ἀποστροφή — «отклонение», или же ἔκθλιψις — «вытеснение», указывает на элизию, то есть выпадение конечного гласного из слова, когда следующее слово начинается с гласного. Например, пишется οὐδ’ αὐτός вместо οὐδὲ αὐτός, и мы, так же как в итальянском, ставим апостроф при написании «quell’uomo» вместо «quello uomo».

— Подписная йота — маленькая йота, которая пишется под долгими гласными ᾳ, ῃ, ῳ. Она указывает на то, что в классическую эпоху существовал дифтонг, второй гласный которого был ослаблен настолько, что совсем не произносился и потому зачастую опускался на письме. В византийскую эпоху начали писать недостающую йоту под первым гласным дифтонга, а не рядом с ним. Нынче же подписной гласный ι при чтении не произносится.

— Знаки препинания включают запятую (,) и точку (.). Они употребляются, как в итальянском. Греки не использовали прописную букву в начале каждого предложения, а только в крупных отделах текста, таких как главы или отрывки.

Есть также колон — верхняя точка (·), занимающая промежуточное положение между запятой и точкой. Он часто передается в итальянском точкой с запятой. Напротив, точка с запятой (;) в греческом соответствует нашему вопросительному знаку и завершает собой вопросы.

Современные издатели, чтобы облегчить чтение, нередко вводят в греческий текст знаки, присущие итальянскому, например, кавычки, двоеточие, восклицательный знак. Мы сейчас, естественно, очень благодарны александрийцам, взявшим на себя труд скрупулезно расставлять придыхания, ударения и знаки препинания, которых не было в древнегреческом, но которые облегчают нам понимание данного языка.

К сожалению, рука об руку с нашей бесконечной благодарностью идет столь же бесконечная тупость: дабы воспользоваться помощью диакритических знаков, нам прежде нужно их понять. Но часто, почти всегда, мы их вовсе не понимаем. Так что, вместо того чтобы облегчать нам восприятие текста, данные знаки превращаются в новое препятствие, в изначальное затруднение, в основу непонимания, то есть в явную проблему. Положим, мы не настолько безмозглы, чтобы запутаться в запятых, пробелах и апострофах, — до них мы всетаки добираемся. Иное дело — сущий кошмар для тех, кто знает, о чем я толкую, равно как и для тех, кто не знает, — придыхания и ударения. В лицее за неделю-другую мы первым делом заучиваем греческий алфавит. Представьте себе гордость и счастье тех, кто вторично учится читать и писать! Сколь волнующе накарябать как курица лапой первые робкие прописные и строчные греческие буквы! Сколь приятно составить первые неуклюжие слоги или транслитерировать свое имя на чужом языке и потом с неслыханным самодовольством показать его друзьям и родным!

С каким умилением произносим мы вслух дрожащим голосом первое иностранное слово! Кто бы знал, почему мы не можем потом вспомнить это первое слово, выговоренное на чужом языке!

Гордость, волнение, удовлетворение, наслаждение и самодовольство длятся до тех пор, пока мы не переворачиваем страницу учебника и начинаем читать главу, открывающую всякую классическую греческую грамматику — «Фонетику». Именно здесь мы делаем болезненное открытие, которое кладет конец нашей детской радости. Чтобы писать и читать по-гречески, недостаточно выучить алфавит. Надо изучать и знать законы, управляющие ударениями и придыханиями.

Именно так они и называются — законы, — и потому налагают обязанности, взамен которых мы получаем права; разве что они, эти права, то есть подспорье в понимании, почти всегда оказываются бесполезны, ибо современные люди их уже не понимают. Я не видела ни одного ученика классического лицея, которого не смущали, путали, ошарашивали и оболванивали законы ударения. Те самые, что, по идее, должны нам помогать, если верить александрийцам, понимать текст. Я, во всяком случае, была оболванена. И таковой остаюсь.

Помню свою первую контрольную, написанную в первый лицейский год. Помню, как безупречно переписала, проспрягала и просклоняла на чистом листе бумаги глаголы и существительные, заданные преподавательницей (помню даже, какие именно, никогда их не забуду: глагол γράφω — «писать» и существительное ἡ οἰκία — «дом»). И прежде всего помню слепое, безумное, неумолимое отчаяние, охватившее меня, когда я вспомнила о том, что их нужно «ударить» и «придыхнуть» (что за дурацкое слово — «придыхнуть»!). Это был сущий кошмар. Вот-вот прозвенит звонок, контрольная великолепна, безукоризненна, всё написано даже лучше, чем в учебнике. Но... нет ни ударений, ни придыханий. Поднять глаза в классе во время контрольной — значит публично опозориться среди толпы четырнадцатилетних учеников, ликующих при виде чужого провала. «Я не смогу, я в отчаянье, я тяну время, я сейчас расплачусь», — такие мысли роилось в моей голове. Поэтому, не отрывая глаз от листка, я лихорадочно искала варианты решения проблемы.

Оставить слова калеками, без ударений и придыханий? Невозможно, всё равно что примерять кожаные туфли в шикарном магазине с дыркой на чулке. Расставить наобум? Но как наобум? И я стала перебирать свой багаж знаний, на тот момент, прямо скажем, скудный. «Легкое придыхание — как живот у D». Эти нелепые уловки лицеист будет помнить всегда. «Живот D», «после si, nisi, num и ne aliquid теряет ali (крылья)», «spero, promitto и iuro требуют всегда l’infinito futuro (инфинитива будущего времени)» и т. д. Лингвистическая чепуховина, которую даже преподавательница перечисляла нам, стыдясь. Она однажды поклялась, что никогда в жизни не будет прибегать к ней, — и вот, несколько лет спустя, уверенно декламировала этот бред своим ученикам. Потому что лингвистическая чепуховина работает, как ни крути. Однако, выяснив, что легкое придыхание пузатое, а острое, соответственно, страдает анорексией, о том, как расставлять их, я по-прежнему ни черта не знала.

Не говоря уже об ударениях: тут дело обстояло еще хуже. Уловку, позволяющую различить острое и тяжелое, пытались изобрести две тысячи лет, но ничего не вышло. Родительный множественного числа сбрасываем со счетов, там, несомненно, ставится облечённое. Возможно, и в дательном. А двойственное? Как расправиться с двойственным?

На миг меня охватил гнев на александрийцев, придумавших ударения и придыхания, которыми греки не пользовались. Спасибо, я искренне благодарна вам, но в следующий раз не трудитесь, и так сойдет. Надо смириться. Пора продолжить. Я сделала серьезное, сосредоточенное, педантичное и усердное выражение лица — такое, с которым расставляют ударения и придыхания над словами. Рука быстро, твердо и решительно двигалась по листку с контрольной, всаживая диакритику здесь и там. Разумеется, я всё расставила неверно.

Бесспорно, в отношении ударений и придыханий я представляю случай тяжелейшей, возможно, клинической тупости. Поэтому даже в университете не выучила их как должно. Я долго пыталась компенсировать этот пробел в знаниях, зазубрила законы ударения, рьяно тренировалась их расставлять. И все мои усилия неизменно оказывались тщетными, потому что я никак не могла смириться. Не то чтобы я пыталась смириться с неумением ставить ударения, но я воевала с непониманием смысла: зачем это делать? Если мы не знаем и никогда не узнаем подлинного произношения древнегреческих слов, зачем упорствовать в заучивании фиктивного? Более того — зачем упорствовать в его написании? Допустим, как это ни парадоксально, что итальянский исчезнет с лица земли и от него останутся только письменные тексты. Кто тогда сможет себе представить и — хуже того — узаконить его произношение лишь на основе произведений Данте и Мандзони, а от них шагнуть в ничтожность постов «Фейсбука» или щебет «Твиттера»?

С придыханием гласных — густым или легким — делать особо нечего: что-то изучить, что-то зазубрить, а главным образом «проинтуичить». Вообще-то, даже будь нам известны придыхания всех слов, начинающихся с гласных, мы всё равно не смогли бы произнести соответствующего придыхания: «По-итальянски это не произносится», — так закрывают данный вопрос учебники грамматики. Многие преподаватели до сих пор определяют придыхания и ударения как нечто орнаментальное: в завитках и черточках слова выглядят элегантнее, но пользы от них никакой, как во внешности чересчур выхоленных красоток, где чувствуется нечто ненатуральное.

Что до ударений, тут существует немало законов для заучивания. Все они адски трудны, видимо, предназначены для обладающих обостренным чувством ритма (коего я, очевидно, лишена, ведь я даже латиноамериканские танцы не умею исполнять), так как греческий язык музыкален. Наиболее распространенный, указующий самый надежный путь к спасению, — «закон трех слогов», также именуемый «законом ограничения», который гласит: если последний слог в слове краткий, то ударение не может отойти дальше третьего слога от конца (стало быть, имеется три варианта расстановки ударений). Если же последний слог долгий, то ударение может падать на последний или предпоследний слог (в данном случае уже два варианта).

Мы не понимаем принципы расстановки придыханий и ударений в древнегреческом или затрудняемся с выбором верных вариантов лишь потому, что у нас отняли настоящее произношение слов. Мелодические характеристики языка, его музыкальный, а не основанный на силовых ударениях, ритм нам совершенно чужды. Нашим ушам не суждено услышать, как говорит настоящий древний грек, — а ведь это один из способов с детства выучиться правильно произносить итальянские слова и говорить «добрый день» на иностранных языках, еще не умея писать.

Вот почему графические знаки, введенные александрийцами для облегчения чтения на греческом, столь трудны для нас. Они-то умели читать по-гречески, а мы — нет. В то же время александрийцы позволили нам что-то бормотать на их языке, избавив современных людей от вечного молчания. Прилагая усилия, мы таким образом можем изучать, понимать, но никогда не сподобимся услышать, как должны звучать долгий или краткий гласный, острое, тяжелое или облечённое ударение. Нам остается лишь мириться с чувством неудобства и включать воображение. Более того — делать это нужно обязательно. Так как без усилий, которых требует греческая фонетика, мы никогда не переступим порог одной из главных древнегреческих сокровищниц — поэзии.

Греческая поэзия — эпос, лирика, трагедия, комедия — вместила в себя всё, что нужно знать о насыщенной людской жизни.

Но если в итальянской поэзии мы знаем терцины, сонеты, канцоны, гендекасиллабы, септенарии и белый стих (ударения-то как-никак наши) и умеем их читать, то как слагали стихи древние греки? И главное — как их читать?

Ритм языка основывался на чередовании долгих и кратких слогов, а ударения в словах отходили на второй план. Чтобы сочинить стих, древний грек должен был определенным образом распределить долгие и краткие слоги. Таким образом, поэты в стихосложении опирались не на тоны слов, как в итальянском, а на их ритм, на долготу и краткость слогов. Начиная с архаической эпохи и вплоть до христианской эры, никто никогда не пытался совместить с ударением стихотворный ритм; поэты нимало не заботились о размещении ударений.

Древние греки воспринимали обе данности — ударение и долготу слога в избранном размере. Это мы, будучи неспособными воспринять и то, и другое, сбрасываем со счетов ударение, когда читаем стихи. Они же считали, что мелодика языка и его музыкальность — естественный способ самовыражения, тщательно выверенная последовательность долгих и кратких слогов.

Вот почему, чью книгу ни возьми, — Гомера, Пиндара, Сафо, Софокла или Аристофана — мы не можем утверждать, будто греческую поэзию только декламировали: ее музыкальный компонент исключает устное чтение, сравнимое с декламацией итальянской поэзии. В то же время нельзя сказать, что греческая поэзия только пелась, хотя порой поэтам аккомпанировали на таких струнных инструментах, как лира или кифара.

Мелодия греческой поэзии была связана с музыкальной природой языка, с постоянным изменением и повышением голоса, с длительностью произношения каждого слога. Эта музыкальность также прослеживается, хотя и не столь явственно, в прозе.

Существовали четкие метрические схемы, или способы стихосложения, основанные на разных ритмах, присущих поэтическим жанрам. К примеру, в эпической поэзии использовался гекзаметр; в лирической — ямб, трохей или эолийские стихи; в трагедии и комедии — ямбический триметр и эолийские стихи для хора. Каждой из данных схем (безумно трудных для понимания и воспроизведения современным человеком) соответствовала не какая-то одна характеристика греческого языка. Поэт сам выбирал средства выражения. Так возможность заменить долгий гласный двумя краткими предоставляла творцу обширный круг слов для стихосложения. Метрика греческой поэзии была не насилием над языком, а способом выразить с помощью голоса некую идею мира — музыкального мира.

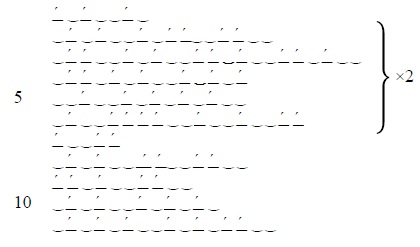

Когда примерно в III веке н. э. утратилось понимание длительности слогов, для сохранности этого мира остался один лишь способ — записать его. Хотя бы немым. В византийскую эпоху информация об оригинальных размерах стала и вовсе расплывчатой, но грамматики продолжали копировать метрические схемы, страницу за страницей. Благодаря их неутомимым и безмолвным трудам остатки греческой метрики пережили падение Константинополя и дошли до наших дней. Так как же конкретно дошли до нас звуки греческой поэзии? Если бы можно было сфотографировать молчание языка, вот каким оказалось бы его изображение:

Это графическое изображение метрической схемы, которую использовал поэт Пиндар в «Десятой Пифийской оде» посвященной Гиппоклу Фессалийскому. Верно, что символу ͟ соответствует долгий слог, а символу ͜ — краткий. Верно, что за данными символами стоят слова, несущие определенный смысл, избранные для воспевания подвигов некого Гиппокла и его мифологического происхождения. Но не менее верно и то, что, как бы ни старались мы понять метр, расставляя ударения на свой лад, то есть с помощью интонации и долгих гласных, мы никогда не приблизимся к правильному произношению этой поэзии.

Мы не сможем понять, почему поэт избрал такое сочетание кратких и долгих и что он хотел выразить своим выбором. Для нас данная поэзия нема. Мы потеряли основную часть ее смысла.

Мы, как рыбы в аквариуме, шевелим губами, не издавая ни звука. Или, по крайней мере, ни одного греческого звука.

Читайте также

«Сила [языка] эта, конечно, сосредоточена в языке — неиссякаемом источнике света и, увы, непонимания. Ведь с английским как? — схватываешь на лету, а с греческим так не получается, сколько ни пытайся. Нам недоступно звучание, а ведь в языке это едва ли не главное: следить за тем, как меняются от строки к строке модуляции голоса, звучащего то резко, то плавно. Естественно, мы не улавливаем нюансы, благодаря которым живет, дышит, танцует фраза. И тем не менее, несмотря ни на что, именно язык держит нас за живое, не отпускает: вот он, источник вечного соблазна!» Так пишет Вирджиния Вулф в своем блестящем эссе «О глухоте к греческому слову».

И это действительно так: мы никогда не сможем овладеть насыщенностью хоть одного слова на древнегреческом. Однако современные люди продолжают изучать данный язык, он тысячелетиями соблазняет нас силой своей удаленности; тысячелетиями человечество тщится не мытьем, так катаньем приблизиться к нему. В этих текстах мы читаем уже не о мире древних греков, мы читаем о самих себе.

То же самое касается и музыкальности древнегреческого, которую современный человек воспринимает с помощью своих звуков и своего ритма; но мы на всё готовы, лишь бы хоть раз услышать, как на самом деле надо произносить греческое слово. Нам осталась своеобразная виниловая пластинка без проигрывателя. Навсегда утратив иглу и не зная, как настроить звукосниматель, мы можем насладиться музыкой не иначе, как воображая звук.