Тишина под микроскопом. Как еле заметные звуки повседневности стали новым вдохновением для эмбиента

Музыкальные шкатулки звучат с ветвей деревьев. Обращаются в музыку пометки на полях черновиков философа Вальтера Беньямина. Тихие, миниатюрные и деликатные звуки лос-анджелесского художника Стива Родена дали начало лоуэркейсу — новому движению в эмбиенте, противоположному мрачно-эпическим полотнам дарк-эмбиента. Николай Зайцев — об истоках и наследниках жанра от Луиджи Руссоло и Джона Кейджа до «замороженного времени» основателя лейбла 12k Тейлора Дюпри.

Искусство шумов и магнитная лента

В 1913 году итальянский футурист Луиджи Руссоло публикует манифест «Искусство шумов». В нем он высказывает разочарование «звуковыми достижениями» симфонических оркестров с их «старанием двадцати мужчин умножить негромкий звук скрипки». Взамен Руссоло предлагает впустить в музыкальную традицию шум:

«Чтобы убедить себя в потрясающем многообразии шумов, достаточно вспомнить о раскатах грома, свисте ветра, реве водопада, журчании ручья, шуршании листьев, цоканье скачущей лошади, громыхании телеги на брусчатке, щедром и торжественном белом дыхании ночного города, всех звуках, производимых дикими и домашними животными, и всех звуках, которые можно произвести с помощью человеческого рта, не прибегая к речи и пению. Давайте пролетим сквозь современный город, ослабив зрение и усилив слух, и мы различим струи жидкостей и газов в металлических трубах, ропот шумов, первобытно дышащих и пульсирующих, стук клапанов, движение поршней, рев механических пил, грохот трамваев по рельсам, щелчки кнутов, хлопанье флагов и шуршание занавесок. Мы воображаем падающие с грохотом железные шторы магазинчиков, хлопающие двери, шум и шарканье ног множества людей, разнообразие грохота от станций, железных дорог, литейных цехов, крутящихся колес, печатных станков, электрических подстанций и подземок».

Утверждая, что древняя жизнь была беззвучной, что Античность и Средневековье закрепили за музыкальным звуком статус чистого и возвышенного, Руссоло обращает внимание на появление «звука-шума»: слияние индустриального грохота мегаполисов XIX века и музыкальной эволюции, в которой начали появляться диссонансы. Акцент на громкости машин, металла и городской среды сделал этот манифест почитаемым среди любителей индастриала и нойза, которые любят упоминать текст как предтечу экспериментов Throbbing Gristle и Einsturzende Neubauten. Музыкальные инструменты «интонарумори» («проигрыватели шума»), созданные Руссоло сразу же после написания манифеста, своим звучанием только подтверждают верность интерпретации такой исторической траектории:

Современная реконструкция интонарумори

Однако из-за ажиотажа вокруг индустриальности при чтении манифеста можно упустить важный концептуальный сдвиг в понимании музыкального как такового: введение в эстетическое поле повседневного. Руссоло не просто предлагает штурмовать консерватории шумом локомотивов и заводов, он призывает музыкантов-футуристов «постоянно увеличивать и обогащать набор звуков». Материальность музыкального, до этого заключенная в такие объекты, как ударные, струнные, щипковые, деревянные и металлические духовые, должна вырваться вовне и захватить окружающую среду — не только инфраструктуру города, но и природу.

Руссоло предвещает, что футуристический оркестр будет механически воспроизводить всплески, гудение, шепот, мурлыканье, бормотание, журчание, шарканье, голоса животных и людей.

Идеи Руссоло вызвали отклик в интеллектуальных кругах — их оценили Стравинский, Варез, Равель, Прокофьев. Некоторые композиторы стали добавлять в свои новаторские произведения шумовые элементы, но использовать интонарумори никто не решился — в итоге они сгинули. Однако интуиция и предвкушение механической воспроизводимости шумов поселилась в головах следующего поколения музыкальных теоретиков. В начале 1940-х в тексте, который позже будет опубликован под названием «Будущее музыки: кредо», американский экспериментальный композитор Джон Кейдж писал:

«Я верю, что использование шума при создании музыки будет продолжаться и расширяться, пока мы не придем к музыке, воспроизведенной с помощью электрических инструментов, которые позволят использовать в музыке все звуки, которые только могут быть услышаны».

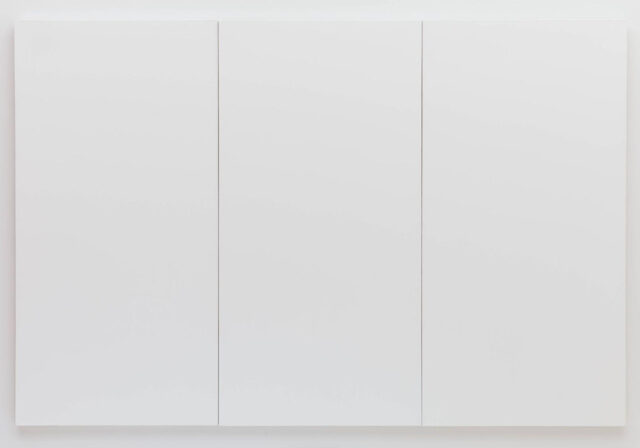

Кейдж известен пьесой «4’33» (1952), при исполнении которой музыкантам предписывается не играть на инструментах ровно четыре минуты и тридцать три секунды. Производством музыки в этой композиции заняты не музыканты, а само пространство: это звуки помещения, вроде работы кондиционера или шума с улицы, и сами слушатели, которые кашляют, шуршат и шепчут. Таким жестом композитор наделяет повседневные шумы самостоятельной эстетической ценностью, превращая их в объекты, независимые от его воли. «4’33» вдохновлена картинами Роберта Раушенберга, который в то время занимался «белой живописью»: он покрывал холсты белой краской, а поверх изображал цифры и символы либо вовсе оставлял их полностью белыми.

Такую живопись и тишину «4’33» объединяет не скандальность пустоты, а остановка скольжения смотрящего и слушающего: привыкшие к искусству и усвоившие традиционные формы отношений между произведением и его реципиентом, они спотыкаются о радикальную перефокусировку внимания. Не композиция, а звуки окружения, не картина, а текстура, которая взаимодействует со светом помещения.

В то же время на противоположном берегу Атлантического океана инженер Французской национальной радиосети Пьер Шеффер создает «Этюд с железными дорогами», который, как и завещал Руссоло, состоит из записи шума локомотивов. Эта музыка отвечает трем принципам:

- Произведение было создано целиком с помощью аудиотехнологии.

- Произведение существует только в форме записи и не требует музыкантов.

- Произведение состоит из записанных звуков, которые не являются музыкальными.

Как и Кейдж, Шеффер изымает повседневные звуки из будничной незаметности, чтобы сделать их центром эстетического восприятия. Этой концепции он дает название «конкретная музыка»:

«Способ композиции с помощью материала, взятого из коллекции экспериментальных звуков, я называю musique concrete, чтобы подчеркнуть, что отныне мы более не зависим от предвзятых звуковых абстракций, но используем фрагменты звуков, существующих в своей конкретности, рассматриваемых нами как звуковые объекты».

Но, в отличие от Кейджа, который в «4’33» делает акцент на невмешательстве композитора и заинтересован в случайности порождения звуков, Шеффер заинтересован в сознательном и избирательном превращении звуков в самодостаточные объекты — он их называет objet sonore — с помощью контекста, который задает композитор, а не оригинальный источник звука. В этом ему поначалу помогают фонографы, а потом и магнитофоны.

Магнитная пленка оказывается лучшим средством для манипуляции пространством, временем и смыслом: нарезая и заново соединяя куски ленты, отныне можно управлять любым звуком.

Замедлить или ускорить, сделать громче или тише, повернуть вспять, смешать или наложить дорожки друг на друга. Шеффер, называя свое творчество бриколажем, проделывает со звуком то же самое, что Сергей Эйзенштейн с кинореальностью через монтаж (не случайно же Шеффер именно инженер радиосети, а не выпускник консерватории).

Так появилось семплирование, которое ныне является стандартной практикой в электронной музыке. При этом стоит упомянуть, что у Шеффера были сложные отношения с тогдашними электронными экспериментами, которые в 1950-х только зарождались в Германии. Он критиковал немцев за конструктивизм, который выражался в абстрактности, системности и рациональности их методов. Если Шеффер работал «эмпирически» — исследуя реальные звуковые события и пытаясь создать из них новый музыкальный язык, — то немцы предпочитали полностью «искусственную» генерацию звука контролируемыми параметрами научного оборудования вроде осцилляторов.

Конкретная музыка была коротким эпизодом в истории искусства XX века, но ее методы проложили дорогу многим экспериментаторам. Появление такой музыки напрямую связано с развитием звукозаписывающих технологий, поэтому неудивительно, что спустя полвека, когда до музыкантов добрались компьютеры и портативная электронная аппаратура, в экспериментальной среде назрел феномен, который повторяет концептуальный запал musique concrete и исполняет пророчество Кейджа.

Лоуэркейс и звуки библиотек

Во времена веб 1.0, когда форумы были редкостью, а социальные сети вовсе отсутствовали, один из способов поучаствовать в групповых обсуждениях предоставляли листы имейл-рассылок. Именно с такого листа начинается история лоуэркейса, музыкального жанра, который можно описать примерно как минималистичную версию musique concrete в реалиях цифровой эпохи.

Лист рассылки назывался lowercase-sound, и в нем делились странной музыкой «нижнего регистра», где порой было сложно что-либо разобрать — настолько тихо она звучала.

Lowercase-sound появился в 1999 году, и в то же время на него натыкается Стив Роден, лос-анджелесский художник, который также занимался звуком. Участникам рассылки он предлагает создать микстейп, чтобы собрать воедино примеры подобного звучания у выбранных музыкантов со всего света. И в итоге в 2000 году выходят 500 копий сборника под названием Lowercase на лейбле Bremsstrahlung, который был создан специально для этого.

Роден пользовался словом «лоуэркейс» еще с середины 1980-х, чтобы описывать свои визуальные и звуковые работы, которые он стремился делать приглушенными, несовершенными, скромными и чуть ли не интимными — в противоположность напыщенности тогдашней арт-среды, где делалось Искусство с заглавной буквы. Главным источником вдохновения он выбирает «стихотворения-вещи» Райнера Мария Рильке — в них поэт эстетизирует мелочи, которые зачастую обходят вниманием и считают незначительными. В 1997 году Роден дает интервью The Wire, после чего термин начинает распространяться и через два года неожиданно настигает своего автора, который и не планировал основывать каких-либо жанров, в названии той самой рассылки — lowercase-sound.

В 2001 году у Родена выходит альбом Forms Of Paper. Это знаковая работа, как концептуально, так и символически, — она становится визитной карточкой лоуэркейса, тем самым являя новый жанр более широкой публике (и вновь благодаря журналистам из The Wire, которые опубликовали статью о лоуэркейс-музыке). Сопровождающий Forms Of Paper текст кратко представлял детали записи:

«Формы бумаги были созданы для выставки six degrees — art in the libraries, серии инсталляций для публичных библиотек Лос-Анджелеса. Ее звуковое сопровождение было создано при помощи электронной манипуляции звуками книжных страниц, которые терли, скребли, переворачивали и т. д. Восемь динамиков были расположены на маленьких пьедесталах в атриуме голливудского филиала Публичной библиотеки Лос-Анджелеса вместе с серией бумажных „рисунков“, сделанных из списанных библиотечных книг. Работа шла очень тихо в пространстве библиотеки в течение одного месяца».

Уже одно только место для инсталляции говорит о многом — библиотеки требуют тишины. Но в полученном звучании вы не обнаружите заветного шелеста страниц — его преобразовали до неузнаваемости. Воображению предстает не уют переплетов и зеленых ламп читального зала, а таинственный микромир бумажной поверхности: пульсации и еле заметное дребезжание, неизвестные помехи, шорохи и излучения; кажется, будто слышно копошение какого-то микроорганизма. Как и Шеффер в «Этюде с железными дорогами», Роден изъял звуки повседневной деятельности и преобразовал их в нечто новое, но на этот раз не с помощью магнитной ленты, а силой компьютерного процессинга.

Это его не первый подобный эксперимент. В 1990-х, делая музыку под псевдонимом In Be Tween Noise, Роден издал серию из трех дисков, каждый из которых был посвящен работе с единственной вещью модернистского дизайна. Это были деревянная медицинская шина, лампа и металлический стул. Разные материалы, формы и структуры этих предметов послужили богатыми источниками звуковых текстур и резонансов, поэтому в данном случае музыка оказалась куда более «мелодичной», чем в Forms Of Paper.

Как признается сам Роден, его интересует именно этот мотив преобразования одного объекта (будь то текст, архитектурный план или физический объект) в совершенно другой (музыку, скульптуру или живопись), где логическая связь между ними, хоть и произвольная и незаметная для постороннего, никогда не исчезает.

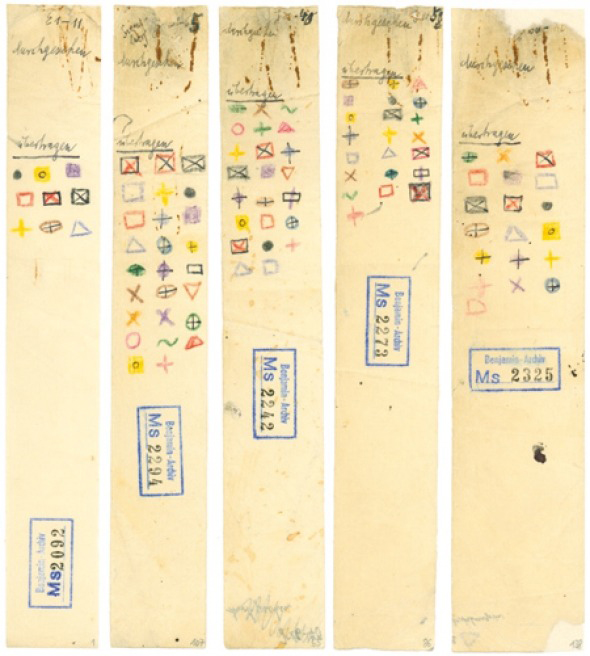

В случае работы со звуком он разрабатывает самодельные нотации, с помощью которых переводит интересующие его вещи в звучащие формы. Тем самым музыкант (или уже скорее саунд-артист, как описывает себя сам Роден) занимает скромную позицию организатора звука, приводящего в действие систему, которая и создает композицию. Например, для инсталляции Shells, Bells, Steps, and Silences (2012) Роден работал с берлинским архивом Вальтера Беньямина. Это исследование было необычным в силу того, что немецкого языка Роден не знает.

Вместо самих текстов он обращает внимание на побочные продукты письма немецкого философа — его систему пометок, которые выглядят как разноцветные геометрические фигуры с иксами и крестами. На основе этих обозначений создается своеобразный генератор звука: за каждым типом символов Роден закрепляет определенное количество действий, которые он должен будет проделать со звуком. Таким образом и прочитываются записи Беньямина для извлечения из них музыки. Это напоминает подход Кейджа, который был увлечен разработкой подобных систем генерации случайного — многая его музыка писалась бросками кубиков и специальными компьютерными программами. И Кейдж тут вспоминается не только поэтому — весь 2011 год Роден каждый день исполнял «4’33», а в самой инсталляции сделал длительность трех видеолупов, которые проигрывались фоном, равной трем частям этой знаменитой пьесы.

Родену нравится фокусироваться на малом и незаметном, как этому учит нас «4’33». Сознательно ограничивая себя, он принимается за инсталляции, где делает источником звуков лампочки, карандаши, дешевые кассетные плееры, чайные кружки, детские музыкальные инструменты и прочие безделушки. В своей музыке Роден сторонится эффектов реверберации, так как считает, что они делают звук «искусственным», пустым и большим, наделяя его ложным ощущением пространства и мешая ощутить близость записанных звуков. Эхо лишает возможности обнаружить недостатки, шероховатости и «острые углы» звуковой текстуры, что как раз и притягивает Родена. Другие музыканты, которые работали с ним, рассказывали, что на их совместных выступлениях он обходился микрофонами, парочкой гитарных педалей и случайными мелкими предметами, которые находит тут же, — всё это будто возвращение к концепции шефферовского бриколажа.

В компиляции Lowercase 2000 года участвовали, помимо самого Родена, еще три десятка музыкантов. Иными словами, такие эксперименты не были чем-то крайне новаторским — эти представители экспериментальной сцены приходили к такому звучанию независимо друг от друга, с разным музыкальным бэкграундом, но черпали вдохновение в одной и той же эстетике, то есть в неприметном, малом и тихом, будь то поэзия Рильке или новые возможности компьютерного софта в микросемплинге. Это даже не строго электронная музыка. Музыкант может вовсе не пользоваться какой-либо электроникой, как Джеф Джерман, который манипулирует предметами вживую, экспериментируя с их звучанием голыми руками. Особое место в лоуэркейс-эстетике занимают field recordings, или практика полевых записей, — документация окружающей среды с помощью высококачественной звукозаписывающей аппаратуры и с минимальной эстетической переработкой. Это может быть пение птиц и шелест травы, но также и биоакустика, вроде записей жизнедеятельности морского планктона. В некотором смысле это прямое продолжение конкретной музыки. Как и хотел того Руссоло: безграничное расширение музыкального, которое наконец захватило природу вплоть до ее микромира.

В инсталляции oionos Роден смешал естественную звуковую среду улицы с заранее записанными звуками детских игрушек и музыкальных шкатулок, которые проигрываются маленькими динамиками на ветвях деревьев

Повторяя судьбу конкретной музыки, лоуэркейс оказался в большей степени кратковременным феноменом, событием, после которого все разошлись по своим углам. Тем не менее именно такой случай высветил в экспериментальной сцене новое звучание.

Лоуэркейс — это «зонтичный» ярлык, объединивший под собой как полностью компьютерный минимализм, так и аналоговые эксперименты и полевые записи.

Эстетика тихого, миниатюрного и деликатного, чего-то противоположного кинематографичности и размаху более популярного дарк-эмбиента, стала культивироваться и развиваться сразу несколькими примечательными лейблами и локальными сценами. Многих тамошних энтузиастов было бы лучше называть не музыкантами, а по примеру Родена саунд-артистами или саунд-дизайнерами, учитывая их сильную связь не с традиционными музыкальными институциями, а с пространствами арт-инсталляций. Но для проформы и чтобы избежать путаницы (или пущей претенциозности), оставим их музыкантами до конца текста.

Микросаунд и нежность

Forms Of Paper Родена вышел на лейбле Line. Его курирует Ричард Шартье, трек которого можно найти на том самом сборнике лоуэркейс-музыки 2000 года. В отличие от Родена, который пользуется компьютером лишь эпизодически, Шартье работает с материалом преимущественно с помощью софта, что позволяет ему манипулировать звуком в масштабе долей секунд, конструируя из таких гранул-семплов абстрактные саундскейпы. Работы Шартье, а также многие другие альбомы с его лейбла, описывают термином микросаунд, что довольно точно передает как техническую составляющую музыки, так и ощущения при ее прослушивании.

Оставаясь в границах тихого, микросаунд лишен «жизненности» роденовского лоуэркейса. Шартье вспоминает, что в детстве был очарован монотонным гудением холодильника и шумом старого радиоприемника. Поэтому неудивительно, что его музыка чувствуется более технологичной, холодной, находящейся по ту сторону человеческого опыта, к которому так привязан Роден. Порывая с укорененностью звуков в материальном, Шартье исследует физические возможности аудиотехники и сам человеческий слух. Большую часть его работ затруднительно слушать на обычных компьютерных динамиках, так как звуковые события могут происходить на частотах, которые окажутся попросту недостижимыми из-за ограничений дешевой техники. Это в некотором роде делает такую музыку элитарной и эксклюзивной — придется раздобыть дорогие студийные мониторы или наушники, чтобы оценить ее по достоинству.

В Японии группа музыкантов-импровизаторов экспериментировала с тишиной с конца 1990-х, то есть параллельно с Роденом. Это музыкальное движение назвали «онкёкей». Примечательно, что его участники в 2002 году устроили несколько живых выступлений с репликами инструментов Руссоло в рамках совместного проекта Intonarumori Orchestra. Самый яркий представитель онкёкей-сцены — Тошимару Накамура, который выбрал основным инструментом микшерный пульт (для нас это любопытный выбор, так как микшер — вспомогательная и «повседневная» техника в музыкальном деле). Свою специфичную технику звукоизвлечения он назвал no-Input mixing board, суть которой заключается в подключении выхода микшера к одному из его входов, что создает возможность генерации звука и дальнейшей манипуляции с ним через фидбэк.

В Великобритании еще с середины 1980-х лондонский лейбл Touch продвигает экспериментальную музыку, часто близкую по духу лоуэркейсу. На Touch выпускали альбомы таких известных в эмбиент-кругах проектов, как The Hafler Trio, Biosphere и Fennesz, работы композиторов Фила Ниблока, Хильдур Гуднадоуттир и Йохана Йоханнссона. В особенности Touch прославился подборкой field recordings, и в частности записями крупнейшего деятеля в этой сфере — Криса Уотсона (бывший участник Cabaret Voltaire и The Hafler Trio).

Не менее интересную стезю тихого минимализма выбирает Тейлор Дюпри, основатель лейбла 12k и очередной музыкант со сборника Lowercase, чье творчество и кураторская деятельность являются будто суммой всех вышеописанных экспериментов.

Тейлор всю жизнь занимается мастерингом — сначала будучи работником лейбла Instinct Records, а потом и в рамках 12k. Такой технический бэкграунд отчасти повторяет историю Пьера Шеффера с его профессиональным призванием инженера радиосети. Постоянная работа со звуком, внимание к его нюансам и доступ к качественному оборудованию позволяют увидеть музыку в новом свете — не только как структуру и последовательность нот, но и как комбинацию тонких технических характеристик звуковой текстуры, которые порой главенствуют в общем впечатлении от музыки (некоторые предпочитают «сырой» саунд и лоу-фай, другие, напротив, идеальную «вылизанность»).

В 1990-х Дюпри делает техно, но постепенно обнаруживает в себе тягу к минимализму — сначала в архитектуре, а потом и в музыке. В начале 2000-х он переключается на микросаунд, исследуя стерильное и нарочито синтетическое звучание. В это время его главный инструмент, как и у многих других электронных музыкантов, — лэптоп. Но всё начинает меняться, когда Дюпри проводит тур с Роденом. Последний вдохновляет его на эксперименты с гитарными педалями и материальностью физических объектов.

Совпадение ли, что Дюпри увидел в Родене родственную душу, если учесть их общую любовь к эмбиент-легенде Брайану Ино? Роден с детства обожает иновский альбом Another Green World (1975), а Дюпри с тех же ранних лет — Thursday Afternoon (1985). Влияние Ино на Родена довольно опосредовано, но в случае Дюпри из альбома 1985 года впоследствии берется очень многое.

Thursday Afternoon обволакивает словно теплая ванна, это час непрерывного, многослойного потока нежных клавишных, мелодичных электронных звучков и приглушенных дроунов.

Что будет, если смешать это с микросаундом? Получится каталог 12k. Как куратор лейбла, Дюпри собирает на нем сообщество музыкантов с похожими интересами: электроакустические эксперименты, уютная атмосфера и красота несовершенства.

Сам Дюпри, постепенно отказываясь от лэптопа, обращается к акустическим инструментам. Например, на альбоме Shoals (2010) источником звуков послужили традиционные индонезийские инструменты гамелана. Постукивая по ним и скребя их поверхности, давая возможность попасть на запись «побочным» событиями, вроде неосторожного движения и случайного касания инструмента, Дюпри создает лупы, которые далее подвергаются компьютерной обработке. В итоге получается практически «органическая» музыка: несмотря на характерную электронность некоторых звуков, они ощущаются живыми, будто занятыми своей отдельной жизнью, но плывущими в общем потоке таких же маленьких историй.

Этот эффект достигается за счет довольно простой, но действенной техники, которую Дюпри называет freezing time, а заимствует ее, вероятно, у Ино: если в треке есть зацикленные звуковые отрезки разных размеров (мелодии, семплы, лупы полевой записи), то допускается их случайное наложение друг на друга. Несколько подобных фрагментов при асинхронном воспроизведении создают уникальные ритмические переплетения, пульсации и тональности.

Прислушиваясь к такой музыке и изучая ее мельчайшие детали, мы будем постоянно натыкаться на новые звуковые события, происходящие благодаря взаимодействию разных слоев звукового микрокосма.

Дюпри пересматривает микросаунд и добавляет в него теплоту и приглушенную эмоциональность ностальгии. Шум старенького портативного магнитофона, детский металлофон и обрывки мелодий музыкальных шкатулок, которые блуждают среди аналоговых модуляций, электронных пощелкиваний и щебетаний. Это музыка домашнего комфорта, которая может напоминать о чем-то близком, но не возвращая к конкретным воспоминаниям, а лишь вспенивая эфемерность забытых впечатлений — запахи, тактильные ощущения, настроение однажды зимним днем.

Как и работы Родена, музыку лейбла 12k отличает завороженность незначительными, персональными вещами. К перечисленным выше шкатулкам и магнитофонам можно добавить игрушки, колокольчики, детский лепет, веточки, губные гармошки и чьи-то шаги. Таким образом Дюпри возвращает эмбиент к эмпиризму musique concrete, но уже с опытом деликатности и утонченности, добытым в микросаунд-экспериментах. Каждый трек — это отдельная экосистема звуков, поэтому слушатель не столько прислушивается, сколько исследует звуковую миниатюру и ее микроскопические нарративы. Кейдж хотел, чтобы музыканты будущего производили с помощью электронных инструментов любые звуки, а Руссоло требовал включения в композиции шумов окружающего мира. Можно сказать, что их чаяния теперь разом сбылись.