Кони Аничкова моста, псы московского акционизма и фривольные рисунки Серебряного века. Краткая история мужского тела в русском искусстве

Спортивные образы Александра Дейнеки и чувственная эротика Константина Сомова, мощь скульптурных образов Петра Клодта и уязвимая телесность акциониста Павленского: мужская нагота в русском искусстве появилась гораздо позже, чем в европейском, — но зато во впечатляющем разнообразии. О том, как это произошло, читайте в материале Елизаветы Климовой, автора канала Art Junky.

18+

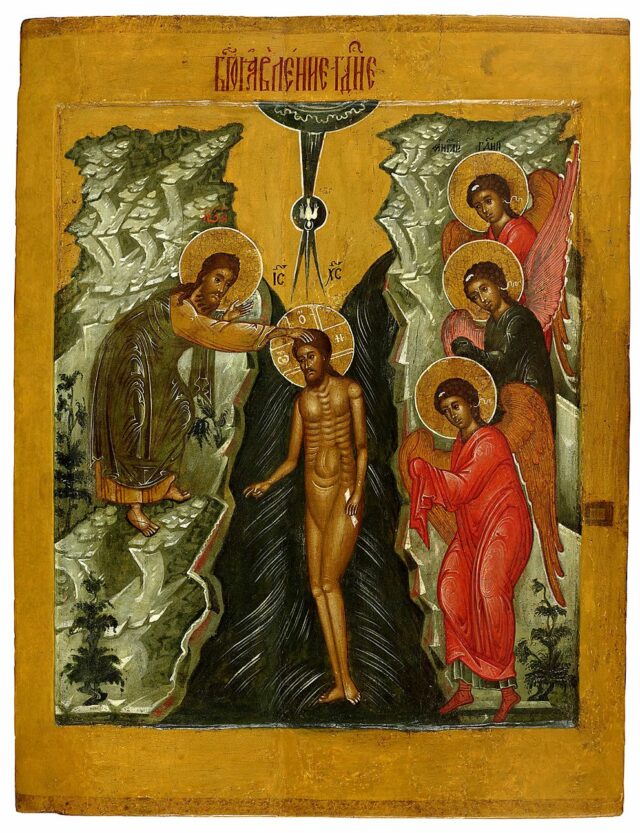

Нагота в русском искусстве и православный канон

Репрезентация обнаженного мужского тела в русской художественной культуре тесно связана с иконописной традицией Византии. Византийское искусство отказывалось от античной телесности, противопоставляя ей духовное начало: тело изображалось бесплотным, плоскостным и невесомым, скрытым за обилием драпировок. И если на Западе эпоха Ренессанса способствовала возрождению античных идеалов и любованию телесной красотой, то на Руси этого не было и в помине. Православный телесный канон оставался неизменно строгим и аскетичным.

На древнерусских иконах тело, как правило, полностью закрыто: нет кормящих мадонн, миловидных голеньких младенцев или соблазнительно распластанных мучеников, а наготу Адама и Евы язык не повернется назвать привлекательной.

В младенческом возрасте Иисус обычно изображается в длинном платье до пят, а в сценах Крещения или Распятия — с плотно задрапированными или даже отсутствующими гениталиями.

Полунагими, одетыми в лохмотья или звериную шкуру изображались только юродивые, нагота которых символизировала не столько чистоту и святость, сколько вызов земной роскоши и миропорядку.

Интересно, что изображение наготы было табуировано даже в народном творчестве, например в лубке. А на первых русских порнооткрытках XVIII века представлено исключительно женское тело.

Мужская нагота в академическом искусстве

В XVIII веке в России возникает светское искусство. Однако, в отличие от Европы, мужская нагота в отечественных живописи и скульптуре встречается крайне редко — только в мифологических сюжетах — и почти никогда не является самоцелью. Она скорее подражательна.

Федор Щедрин, Михаил Козловский и Федор Гордеев, подобно своим западным коллегам, создают классические образы Эндимиона, Гименея, Амура и других античных богов и героев. Эти скульптуры гармоничны, идеализированы, но лишены каких-либо индивидуальных черт.

В середине XIX века в Петербурге на Аничковом мосту появляются композиции Петра Клодта, где обнаженные мужчины укрощают резвых коней. Скульптуры символизируют борьбу человека с дикими, необузданными силами природы.

После войны 1812 года мужское тело в том числе служит отражению патриотических идей.

Василий Демут-Малиновский представляет русского мужика подобным римскому герою Муций Сцеволе, который при осаде Рима этрусками был подослан убить вражеского царя, но попал в плен. Чтобы доказать готовность римлян идти до конца, он сжег свою руку. В войну 1812 года широкую известность получила легенда о пленном русском крестьянине, который отрубил себе левую руку с наполеоновским клеймом.

Скульптор изображает деревенского работягу по всем канонам классического искусства, и даже лицом герой напоминает римского императора Марка Аврелия. На то, что это русский крестьянин, указывают лишь православный крест и топор.

Живописцы, которые хотели демонстрировать красоту мужского тела, сталкивались с рядом ограничений, таких как допустимость только определенных сюжетов (античная мифология) и запрет на фронтальную наготу.

В русской академической живописи XVIII — начала XIX века мужское тело часто выглядит декоративным.

На картине «Медный змий» Федора Бруни в центре мы видим умирающего полуобнаженного мужчину в расцвете лет, идеальной депиляции которого могла бы позавидовать любая современная женщина. Извивающееся тело героя часто сравнивают с образом античного Лаокоона, также погибшего от укуса змей, посланных богами. Сам Бруни, обсуждая замысел картины, писал:

«Я пытался сделать так, чтобы с первого взгляда она внушала патетический пафос этой ужасной сцены и чтобы на ней была печать Божьего наказания».

Петр Басин несколько расширяет границы академического канона. В работе «Фавн Марсий учит юношу Олимпия игре на свирели» (Русский музей) Басин изображает лобковые волосы у Марсия, тем самым противопоставляя его звериную натуру нежному юноше.

У Карла Брюллова также встречаются образы мужской наготы, выполненные по всем правилам академического искусства: безупречное тело, задрапированные гениталии, мифологический сюжет и отсутствие фронтального ракурса.

Александр Иванов, большой почитатель Рафаэля, долгое время жил в Италии. Его главным шедевром стало грандиозное полотно «Явление Христа народу». На картине можно увидеть много обнаженных тел — от зрелых мужчин до подростков, — великолепно выписанных Ивановым.

Интерес к обнаженному мужскому телу проявился уже в первых работах художника, таких как «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры», а также «Аполлон, Гиацинт и Кипарис».

Иванов говорил, что хочет изобразить «наготу вместо натурного класса», соединив классическую красоту с живым романтическим чувством. Этюды он выполнял с античных скульптур, но старался одушевить образы.

Мужская нагота на рубеже веков

Настоящий интерес к обнаженному мужскому телу проявляется на рубеже XIX–XX веков и охватывает в первую очередь литературу, театр и балет, что, безусловно, влияет и на живописную эстетику.

Дягилевские постановки становятся поистине языческим праздником мужского тела, которое никогда еще не демонстрировалось так обнаженно, эротично и самозабвенно. Зрители восхищаются экспрессией и раскованностью хореографии Вацлава Нижинского, а парижская премьера балета «Послеполуденный отдых фавна» производит фурор. В газете «Фигаро» спектакль называют демонстрацией животного тела. Во время гастролей в США пришлось менять концовку балета, чтобы не шокировать консервативную американскую публику, которая вряд ли могла бы спокойно отнестись даже к художественному намеку на мастурбацию.

За балетом следует изобразительное искусство. Художники «Мира искусства» создают воображаемый мир прошлого, напоминающий галантные сценки французского рококо с его игривой чувственностью.

Один из мирискусников, Константин Сомов, вдохновляясь визуальной эстетикой Обри Бердсли, иллюстрирует «Книгу маркизы», где изображает мужское тело с доселе невиданной откровенностью.

Историк искусства Эрих Голлербах писал об этой книге:

«Здесь, как в некоем фокусе, сосредоточился и утонченный ретроспективизм и модный эротизм эстетического мировосприятия, отразился мечтательный культ XVIII века, с его очаровательным бесстыдством, фривольностью и напряженной чувственностью».

А историк русской графики Алексей Сидоров утверждал, что в ней «художник позволил себе как будто всё, от чего воздерживалось русское искусство».

Будучи открытым гомосексуалом, Сомов с особым удовольствием и изяществом пишет тела своих любовников, особенно Бориса Снежковского, чьи портреты напоминают настоящие моноспектакли. Художник явно любуется молодой упругой плотью возлюбленного, изображая его в самых интимных и откровенных позах. Тело Снежковского, максимально объективированное, соблазняет и очаровывает. Это совсем не похоже на то, как изображали античных героев веком ранее.

Более вызывающими можно назвать иллюстрации Владимира Милашевского (того самого иллюстратора «Конька-горбунка») к «Занавешенным картинкам» Михаила Кузмина. Критики даже окрестили их порнографическими. Кстати, тираж книги не продавался, а распространялся Кузминым среди коллекционеров и любителей.

Выступавшие оппозицией мирискусникам авангардисты любили похулиганить. Вдохновляясь цирковой эстетикой и ярморочными силачами, Илья Машков пишет «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского», где совершенно по-новому репрезентирует образ художника. Картина пародировала академический жанр парадного портрета, которым прославились учителя Машкова Валентин Серов и Константин Коровин.

Работа впервые была представлена на выставке «Бубновый валет», которая проходила зимой 1910–1911 годов. Выставку сразу окрестили «пощечиной общественному вкусу».

Особое место в русском искусстве начала ХХ века занимают образы обнаженных мальчиков разного возраста.

«Русский Майоль» Александр Матвеев изваял целую галерею мальчишеских скульптур: «Пробуждающийся мальчик», «Спящие мальчики», «Засыпающий мальчик», «Заснувший мальчик», «Сидящий мальчик», «Идущий мальчик», «Лежащий мальчик», «Юноша» и т. д. Как писала искусствовед Елена Мурина, Матвеева интересовал переходный этап от детской безмятежности к сознательному бытию.

Матвеевские «мальчики» — это не конкретный образ определенного человека, а метафора различных состояний души. Грубоватая фактура придает работам характер первозданности, естественности, а также ощущение фотографической смазанности.

В живописи главным певцом нагого мальчишеского и юношеского тела был Кузьма Петров-Водкин. Художник утверждал, что мужская выразительность превалирует над женской. В 1910 году он пишет картину «Сон», которая вызвала скандал в прессе, включая резкую критику со стороны Ильи Репина. Существует мнение, что прототипом произведения послужила аллегория раннего Рафаэля «Сон рыцаря», которую Петров-Водкин перевел на язык символизма. Фантастический пейзаж на заднем фоне и таинственность сюжета наводят на мысль, что художник представляет образ самого сна.

Однако искусствовед и критик Александр Бенуа в «Художественных письмах» истолковал картину по-своему:

«На обновленной земле спит человеческий гений. Пробуждение его стерегут две богини, вечно сопутствующие творчеству. Розовая, робкая, болезненная красота, и крепкая, смуглая, здоровое уродство. В их общении гений найдет понимание жизни и смысл вещей».

Сам Петров-Водкин говорил о зашифрованной в картине идее возрождения к жизни, символом которой служит изображенный вдали оживший извергающийся вулкан.

В работе «Мальчики (Играющие мальчики)» 1911 года мы также видим обнаженные мальчишеские тела как воплощение аллегорического замысла художника. Саму сцену он подглядел на пляже, однако работа далека от бытового жанра. Если приглядеться, то можно увидеть в руках одного из мальчиков камень, что считывается как отсылка к первому убийству на земле — убийству Каином Авеля. Персонажи абстрагированы от какой-либо определенной среды, и это делает прочтение сюжета универсальным. Мальчики будто застыли на середине движения, цветовые контрасты подчеркивают напряжение образа. Придуманная художником сферическая перспектива усиливает ощущение вселенского масштаба происходящего.

Петров-Водкин прекрасно передает пластику движущегося юношеского тела, символизирующего духовное и природное пробуждение, и заново открывает феномен обнаженного тела — одновременно целомудренного и эротического.

Мужское тело в Советском Союзе

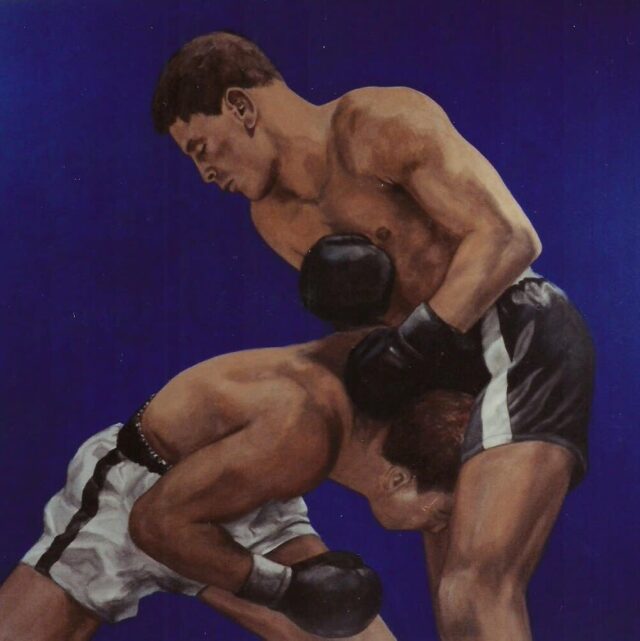

К 1930-м годам советское искусство стало остро нуждаться в героях как примерах для подражания. Сменивший авангард социалистический реализм с идеалистическим пафосом воспевал подвиги рабочих и победы спортсменов, делая упор на монументальную форму. Пролетарская культура опиралась на популярную классику, узнаваемые образы и исторические отсылки.

Рабочий с булыжником в руках — борец за революционные идеалы — и «Дискобол» Мирона, и «Давид» Бернини в одном лице. Но вместо уверенной гармонии и безупречной эстетики — энергия непримиримого гнева. Согнутый в дугу, он выламывает камень из мостовой, чтобы сражаться за свое будущее. Ему еще только предстоит пройти все этапы эволюции: разогнуться, встать во весь рост и задышать полной грудью, наслаждаясь неминуемой победой.

В 1927 году Александр Матвеев по заказу Совнаркома создает скульптурную группу «Октябрьская революция». Главные герои: красноармеец, крестьянин и рабочий.

Помимо того, что мужчины практически полностью обнажены, рабочий в придачу держит в руке опущенный вниз молоток, который вполне мог восприниматься как фаллический символ. Такое пластическое решение не одно десятилетие вызывало ожесточенные споры.

В живописи обнаженное тело появляется редко, в основном в спортивном контексте, прославляя силу и мощь нового человека. Это классовое и социальное тело, лишенное какого-либо эротизма, скорее образ, идея.

Самый известный советский художник, писавший мужскую наготу, — Александр Дейнека. Его спортсмены, рабочие, мальчики-подростки напоминают античные скульптуры или даже микеланджеловских святых с потолка Сикстинской капеллы.

Однако, в отличие от классических прототипов, в фигурах Дейнеки нет ни чувственности, ни внутренней содержательности. Это совершенная форма, воплощающая идеологию государства.

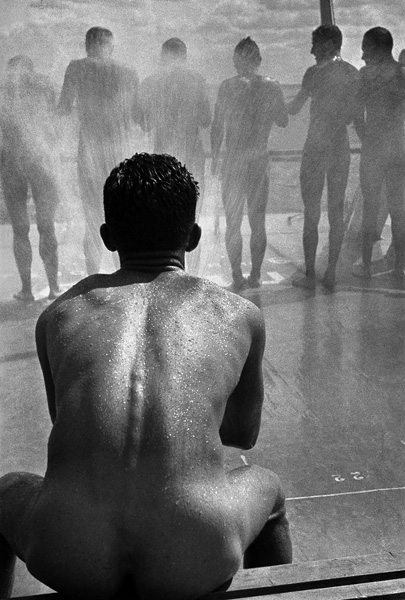

Живописная эстетика 1930-х годов была тесно связана с фотографией и скульптурой. Дейнека, который и сам был фоторепортером, в своих работах часто воспроизводил снимки из журналов и газет. Для картины «После боя» он использовал фотоработу своего друга Бориса Игнатовича.

На переднем плане художник изображает сидящего спиной к зрителю обнаженного спортсмена. На заднем плане в отдельных душевых в рост стоят моющиеся мужчины. Их гениталии, как требует того соцреалистический канон, размыты, лица выражают одинаковую радость. Работа была выставлена в разгар войны и должна была вселять в зрителей уверенность в победе.

Критики видели в картине Дейнеки олицетворение молодого поколения — «крепость мышц и свежесть кожи», «праздник здоровья советской страны» и бравых воинов, которые эту страну защищают.

С приходом хрущевской оттепели пафосный язык соцреализма перестает отвечать запросу времени. Мужская телесность также трансформируется, теряя дейнековкие грузность и мускулистость. Их заменяет по-эльгрековски изогнутое, индивидуализированное тело. Бодрому коллективизму прошлого противопоставляется мотив растерянной отчужденности настоящего.

Постсоветский телесный канон

После крушения советского режима интерес к наготе, в том числе мужской, резко усиливается. Историк и социолог Игорь Кон пишет:

«Ренессанс культуры обнаженного мужского тела — элемент новой сексуально-эротической культуры, отражающей, в частности, потребности вышедшего из подполья гомосексуального меньшинства. Однако за ним стоят более сложные идеологические процессы, связанные с кризисом советской модели маскулинности. Недаром споры о мужском теле и его праве на публичное представление и изображение сразу же приобрели политический характер».

В изобразительном искусстве важное место заняла петербургская школа «нового русского классицизма» художника Тимура Новикова, который провозгласил возврат к эстетическим традициям «красоты».

Один из участников школы, художник и по совместительству экс-барабанщик группы «Кино» Георгий Гурьянов, пишет молодых атлетичных мужчин, вдохновляясь ренессансной культурой и советской фотографией 1920–1930-х годов.

«Видеть перед собой сильное, загорелое, освещенное солнечными лучами и одутое морскими ветрами тело гораздо разумнее, чем уставиться с умным видом в черный квадрат», — заявляет он.

Искусствовед Екатерина Андреева определяет такое искусство как «героико-гомоэротический неоакадемизм».

Художники Виноградов и Дубосарский идут еще дальше. Они берут за основу самый приторный, самый конъюнктурный соцреализм, переносят его в современные реалии и доводят до абсурдного китча.

Тело как политический манифест

Совсем другим путем шли московские акционисты, источником вдохновения для которых во многом были их радикальные венские коллеги 1960-х.

В 1990-е в постсоветском арт-пространстве мужское обнаженное тело становится не только художественным материалом, но и средством политической критики. Конкурируя с пугающей лентой новостей, московские акционисты создают спектакулярно-агрессивное и образное искусство.

Одной из наиболее ярких акций стала работа Олега Кулика и Александра Бренера «Бешеный пес, или Последнее Табу, охраняемое Одиноким Цербером» 1994 года.

Голый художник, изображающий собаку, набрасывался на прохожих и машины, мочился под себя, олицетворяя потерявшего всякие ориентиры защитника «истинного искусства» (последнее в акции олицетворял Александр Бренер).

Помимо цитаты знаменитого перформанса радикальной фемхудожницы Вали Экспорт и ее соратника Петера Вайбеля 1968 года, исследователи видят в работе Кулика отсылку к традициям русского юродства.

Еще одну акцию с использованием собственного тела в качестве художественного высказывания устроил Олег Мавроматти. В апреле 2000 года напротив храма Христа Спасителя художника «распяли» на кресте и вырезали бритвой у него на спине фразу «Я НЕ СЫН БОГА».

«Я не знаю ни одного артиста в мировом кинематографе, который бы натурально сыграл боль. Эта сцена символизирует настоящее страдание, настоящую жертву, на которых давно спекулирует искусство», — заявил художник.

После акции на Мавроматти завели уголовное дело за разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, и он уехал из страны.

Петр Павленский подходит к искусству еще более радикально, превращая акт самоистязания в исследование институтов власти.

«Я со своим телом делаю то, что делает с обществом государство», — заявляет художник.

10 ноября 2013 года, в День милиции, на Красной площади полностью обнаженный Павленский гвоздями прибил свою мошонку к брусчатке. Акция называлась «Фиксация» и представляла собой «метафору апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества».

До этого была акция «Туша», когда голый художник, обмотанный колючей проволокой, лежал напротив здания Законодательного собрания в Санкт-Петербурге.

«Человеческое тело голое, как туша, на нем ничего нет, вокруг него проволока, изобретенная для охраны домашнего скота», — говорил акционист.

Для Павленского обнаженное тело — это символ максимальной уязвимости отдельного человека перед равнодушием или неумолимой жестокостью системы.

И если Кулик и русские акционисты 1990-х занимали изначально сексуально-агрессивную позицию, используя собственное тело как орудие для нападок на власть, религию и общественные нормы морали, то Павленский позиционирует себя именно как мученика, готового к публичному поруганию. Его тело мазохично, смиренно, но более чем красноречиво. Помещенное в нужный контекст, оно становится отражением общества, эпохи, страны.