Революция чисел: как математика победила философию и стала царицей наук

Галилео Галилея преследовала инквизиция, сделав его пленником до конца жизни. Думаете, только из-за того, что он настаивал, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот? На деле его преступление было куда серьезнее: он доказал, что можно просчитать явления, доселе известные одному только Богу. Рассказываем, как математика из маловажного прикладного ремесла превратилась в царицу наук и как Галилей устроил ей пиар-кампанию.

Мы привыкли говорить о научной революции, что положила конец темному средневековому невежеству и открыла дорогу разумному, свободному от суеверий познанию мира. Мы представляем себе благородный образ Джордано Бруно, восходящего на костер, но не отрекшегося от истинной идеи множественных миров-галактик; Коперника, спасающегося от преследований закоснелых клириков; затравленного инквизицией Галилея, произносящего на смертном одре знаменитые слова: «И всё-таки она вертится».

Одним словом, говоря «научная революция», мы воображаем славную победу благородных рыцарей разума над темными предрассудками, как правило, связанными с религией, которые веками тормозили прогресс.

Увы, в знакомом нам школьном переложении эти истории сильно упрощены и всё еще покрыты плотным налетом позитивизма.

Позитивизм — философское течение, возникшее во второй трети XIX века. Этот термин происходит из историко-философской теории Огюста Конта: «позитивное мышление» — синоним «научного мышления», которому Конт противопоставлял религиозное и метафизическое мышление.

Расцвет позитивизма связан с деятельностью первого и второго Венского кружка, куда входили такие фигуры, как Карл Поппер, Бертран Рассел, Рудольф Карнап и другие. К ключевым идеям позитивизма относятся:

- прогрессивная концепция истории, в частности истории науки;

- противопоставление научного и ненаучного мышления,

- вера в объективный характер научного знания.

Если углубиться в подробности, оказывается, в действительности всё было не столь просто и однозначно, вплоть до того, что некоторые историки науки и вовсе спорят с тем, что в XVII веке вообще случилась революция.

Не доходя до крайностей, стоит согласиться с тем, что деление на черное и белое, которое предлагает олдскульная интерпретация научной революции, поверхностно и не очень правильно.

И «революционеры», и их противники — обе стороны опирались на определенную логику, и по связности и последовательности аргументов логика античного или средневекового знания едва ли уступала нововременной. Поэтому, если и можно говорить о научной революции в XVII веке, то ее суть заключается, скорее, в перемене логики, сообразно которой производится научное знание.

Последние десятилетия среди историков и социологов науки стало модным подразумевать под такой «логикой» не только и не столько способ формирования научных утверждений, но и то, что в самом широком смысле можно назвать контекстом, в котором они формируются.

Например, Аристотель определяет научное высказывание как результат дедуктивного доказательства. Для позитивизма научное высказывание — это высказывание, которое описывает некоторое положение дел, имеющее место в мире, или же логически следует из такого высказывания.

Контекст включает различные учреждения, социальные отношения, политические и экономические интересы, идеологию — в этом списке не последнее место занимает и то, что мы могли бы назвать преднаучным видением мира. Таким образом, содержание того, что называют научной революцией, оказывается неисчерпаемым.

Последние сто лет эту тему с аппетитом обгладывают историки науки — от блистательного Александра Койре до современных исследователей Стивена Шейпина и Питера Деара, у которых недавно на русском языке вышла книга «Научная революция как событие».

Александр Койре (1982–1964) — крупнейший французский философ и историк науки русско-еврейского происхождения, оказавший большое влияние на последующих мыслителей, в том числе на Томаса Куна. В центре его исследовательских интересов были основные события и персонажи в науке Нового времени: Кеплер, Галилей, Декарт, Ньютон и др.

Койре впервые сформулировал идею научной революции как смены картины мира: всякая научная теория опирается на метафизические основания, таким образом, за сменой фундаментальных научных теорий всегда обнаруживается противостояние различных метафизических допущений. Эта идея резко противопоставлялась позитивизму Огюста Конта, согласно которому научное мышление конкурировало с метафизическим, пока в XVII веке, наконец, не заняло доминирующую позицию.

Среди множества аспектов Научной Революции мы хотели бы сосредоточиться на идее математического описания природы и той исключительной роли, которую довелось сыграть Галилео Галилею в продвижении этой идеи.

Математическая физика: есть ли место сомнениям?

Каждому, кто учился в школе, хорошо знакома задачка про снаряд, проходящий расстояние S за время t с начальным ускорением a. Не казалось ли нам тогда странным, что траектория движения снаряда изображается в виде параболы, вернее, в действительности описывает параболу?

Как получается, что движение материального предмета как-то связано с абстрактной математической сущностью, которую никак не ожидаешь встретить в природе?

Поясним суть этого вопроса. Из наблюдений мы могли заметить, что запущенный снаряд действительно описывает в своем движении кривую, напоминающую график функции вида f(x)=√x.

Так как же случилось, что эту математическую абстракцию стали использовать для описания движения снаряда?

С другой стороны, мы могли бы взбесить школьного учителя физики еще пущим непониманием: почему физическое движение описывает вполне определенную математическую кривую? И почему снаряд сперва замедляет движение, а потом с какого-то момента начинает ускоряться?

Терпеливый учитель ответит, что сперва на снаряд действует сообщенный в начале движения импульс, который постепенно иссякает, за счет чего снаряд сначала теряет ускорение; далее на него действуют уже только силы гравитации (и трение воздуха, которым можно пренебречь), и мы подставляем в формулу расчета движения константу g = 9,8 м/c² вместо данного значения a.

Допустим, что так, отвечаете вы, но почему, когда импульс иссякает, тело продолжает лететь по наклонной, а не просто падает вниз?

«Потому что есть первый закон Ньютона о движении тел в инерциальных системах отсчета, формулировку которого вы все должны выучить наизусть к итоговой контрольной», — последовал бы порядком раздраженный ответ.

Но чтобы уж совсем довести негодующего учителя до точки кипения, вы прибавите: почему нам никогда не дается в условиях задачи масса летящего снаряда, как будто она вовсе не важна; ведь всякий, кто кидал в своей жизни камень, знает, что средний камень полетит дальше, чем очень маленький или очень большой?

Весьма вероятно, что учитель счел бы вас дураком или саботажником и не удостоил бы такую провокацию сколь-либо серьезным ответом. И был бы, наверное, неправ.

Действительно, все эти вопросы вполне резонны, и, помимо живого критического мышления вопрошающего, они обнаруживают еще и то, что математическое описание природных явлений отнюдь не само собой разумеется.

Математика и физика долгое время существовали порознь, и их воссоединение происходило не без сложностей и случайных перипетий.

Первое законнорожденное дитя этого союза, «Математические начала натуральной философии» Ньютона, появляется на свет в 1687 году.

Менее чем за столетие до этого знаменательного события никто и помыслить не мог, что слова «математика», «философия» и «начало» могут быть связаны в таком порядке. Что же произошло?

Кому нужна математика в позднем Ренессансе

Чтобы понять, что произошло, пожалуй, стоит начать с того, что было непосредственно перед, и прояснить, что представляло собой математическое знание на рубеже XVI–XVII веков: кто, где и для каких целей занимался математикой?

Математика в университетах

Прежде всего, математические дисциплины — арифметика, геометрия, астрономия и гармоника (так называемый квадривиум) — традиционно включались в университетское образование наряду с «гуманитарным тривиумом», куда входили риторика, логика и грамматика. Вместе они составляли «семь свободных искусств», освоив которые, студент мог выбрать один из трех путей: теология, право или медицина.

Ко времени студенчества Галилея эта система уже перестраивалась: и дисциплинарное деление разветвилось, и выбирать теперь приходилось с самого начала обучения.

Так, Галилею, впервые отправившемуся в Пизанский университет, была предназначена карьера медика, однако в скором времени он перенаправил свой интерес в другую область. Уже на втором году обучения он «сменил специальность» и стал изучать математику.

Математическое знание, распространявшееся в университетах, опиралось на древнюю и респектабельную традицию, ведь корпус математических дисциплин — квадривиум — был сформирован еще пифагорейской школой в VI веке до н. э. Галилею, как студенту университета, безусловно, были хорошо знакомы труды античных математиков, таких как Евклид и Евдокс; особенно важное влияние на него оказал Архимед.

Стремящаяся к четко сформулированным принципам и строгой дедуктивной доказательности, математика зачастую оценивалась как дисциплина, задающая образец научности, а то и вовсе единственная область, к которой применим термин «наука» в собственном смысле.

Средневековый математик Роберт Гроссетест настаивал на том, что лишь математика достойна называться наукой, коль скоро только математическое знание, опирающееся на строгое доказательство, вполне достоверно.

С одной стороны, такая точка зрения имеет веское этимологическое обоснование: латинское слово scientia, по сути, представляло собой неологизм, изобретенный Боэцием в его латинском переводе логических трактатов Аристотеля, и буквально означало «знание, полученное из дедуктивного доказательства».

С другой стороны, такое отношение к математике отнюдь не было бесспорным и общепринятым, и высказывалось в основном самими математиками. Более того, к концу XVI века — пример Галилея весьма красноречиво о том свидетельствует — математика не пользуется большим почетом в ученых кругах. Это проявляется как в том, что в университетах под кафедру математики отводилось куда меньше мест, чем для той же кафедры медицины или права, так и в том, что жалованье преподавателей математики было значительно более скромным, чем жалованье их коллег с медицинского или юридического факультетов.

Математика в школах счетоводов

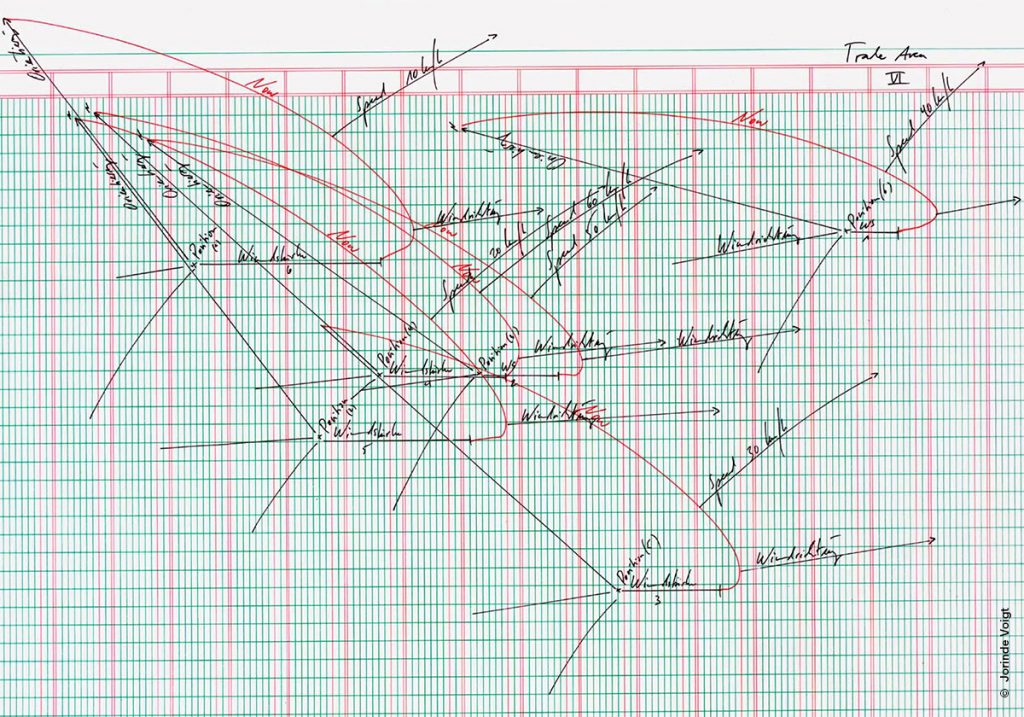

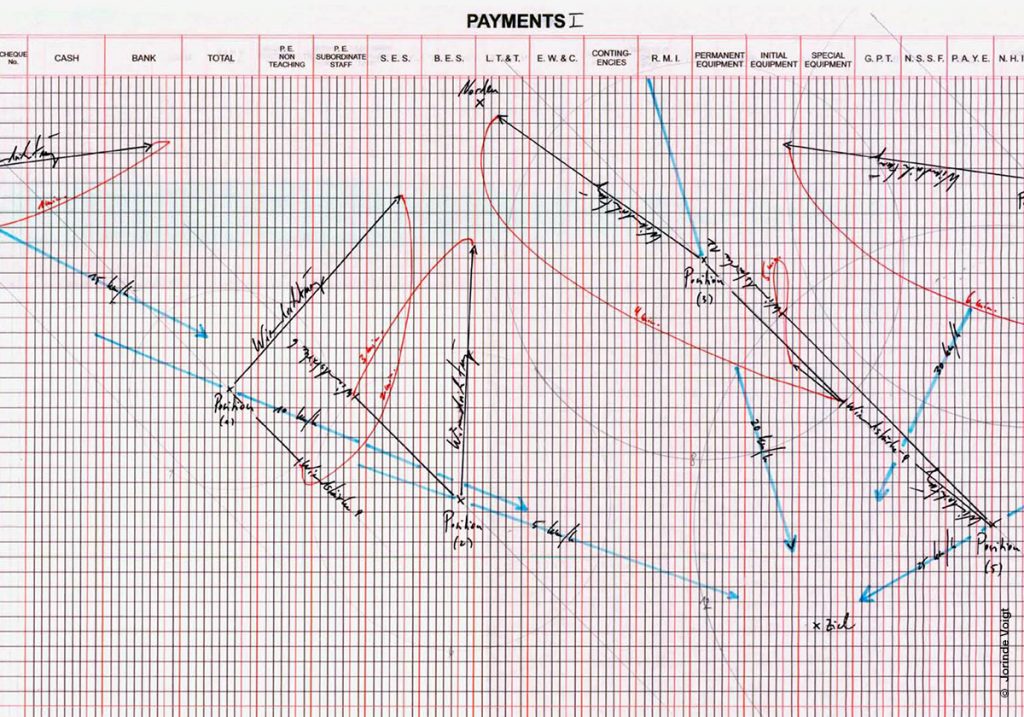

Другая традиция относится к так называемой школе абака, или, как мы могли бы сказать, выражаясь современным языком, «бухгалтерскому делу». Несколько менее древняя, чем университетская, эта традиция укоренилась в Средние века и сыграла немаловажную роль в дальнейшем развитии математики.

Прежде всего, средневековые счетоводы достигли значительных успехов в сложных вычислениях, используя при этом более удобные арабские знаки, существенно облегчающие ведение счета по сравнению с римскими.

Благодаря традиции счетоводов появились некоторые новые элементы арифметики. Так, в «настольной книге» счетоводов авторства итальянского математика Леонардо Пизано, известного как Фибоначчи (ок. 1170–1250), введены в оборот отрицательные числа, которые использовались для обозначения задолженностей. Примечательно то, что именно это определение используется (но уже в качестве метафорического представления отрицательных чисел) математиками Нового времени, такими как Жирар или Эйлер, которые бились над проблемой теории чисел, адекватной не только для натуральных, но также для мнимых и отрицательных.

В этом пункте проявлялась очень важная особенность теоретической математики, которая отличала ее от практического знания, которое развивалось в школе абака.

Счетоводы умели составлять изощренные алгоритмы вычислений, которые позволяли достичь более или менее точных результатов, однако точность вычислений всегда ограничивалась практической целесообразностью и не требовала фундаментальных теоретических оснований и обобщений.

Этой особенностью отличалось и всякое практическое применение математики: знания и умения инженеров и механиков позволяли решать сложные и нетривиальные задачи, но в то же время они не требовали ни абсолютной точности, ни теоретических основ. Это, безусловно, разделяло, с одной стороны, математику счетоводов и механиков и, с другой, университетскую математику.

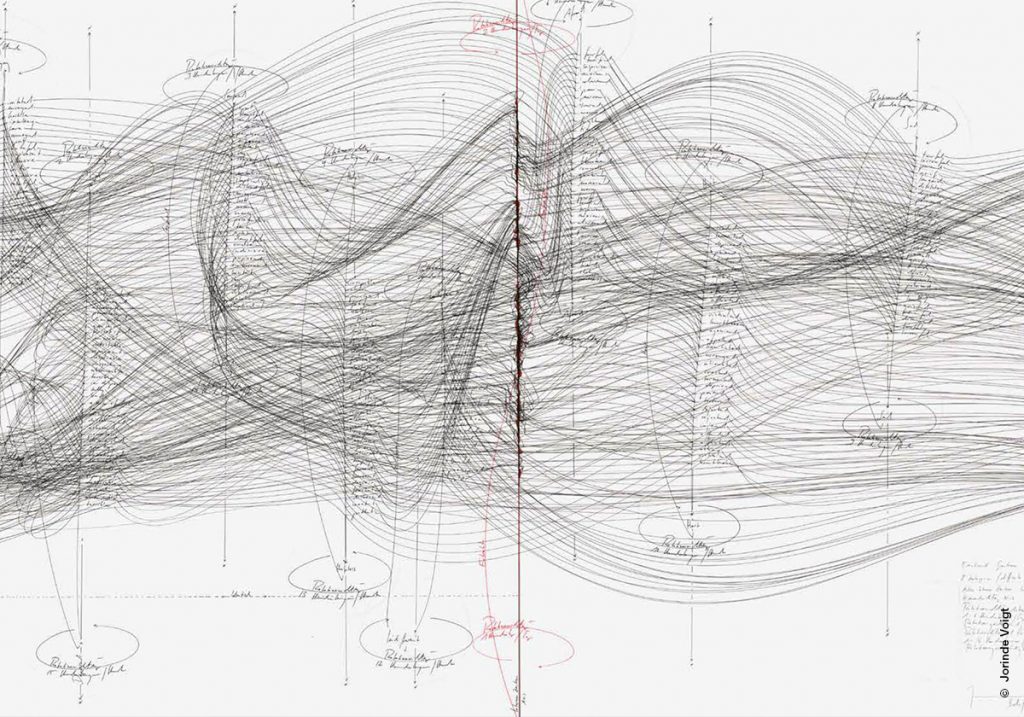

Математика в мастерских художников

Наконец, математика представляла собой одну из многочисленных областей, на которую распространялся интерес художников (зачастую совмещающих в себе еще умения скульпторов и архитекторов) эпохи Возрождения.

Взаимодействие художников и математиков имело важные последствия для обеих сторон. Для художников интерес к математике был связан прежде всего с темой идеальных соотношений, будь то пропорции человеческого тела (вспомним знаменитого «Витрувианского человека» Леонардо) или архитектурного объекта.

Наука позволяла мастерам решать технические задачи. Например, строительство гигантского купола Флорентийского собора представляло для Брунеллески не только и не столько эстетическую, сколько нетривиальную техническую задачу. А также помогала разрабатывать линейную перспективу — технику изображения трехмерного пространства на плоскости.

В итальянской живописи первые значительные шаги в этом направлении были сделаны аж в XIII веке, а к концу XV века эта техника достигла совершенства.

С другой стороны, не одним автором высказывалось вполне правдоподобное предположение о том, что именно концепция линейной перспективы в конечном итоге перевернула привычное представление о математических объектах.

С самого момента ее зарождения как науки было естественно считать, что геометрия описывает закономерности умозрительного пространства — именно поэтому геометрия с ее идеальными объектами и их соотношениями была свободна от кажимостей, иллюзий и непостоянства видимого.

Линейная перспектива впервые объединила то, что всегда раньше считалось несовместимым, ведь она представляла собой действительный пример геометрического описания физического пространства — таким, как оно воспринимается нашим зрением.

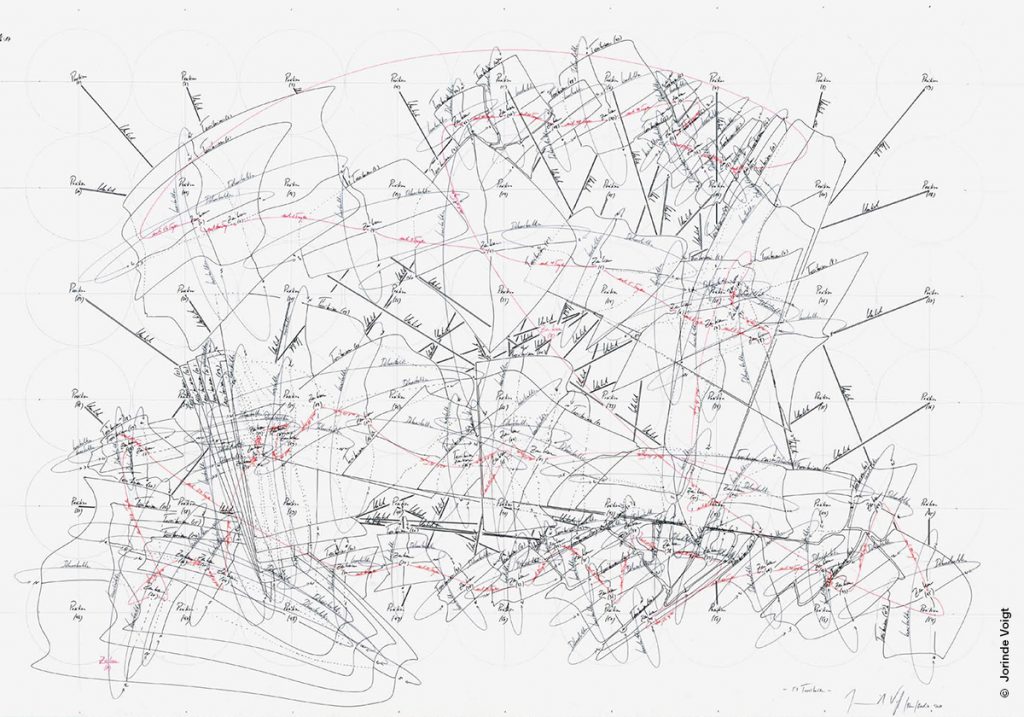

Таким образом, на рубеже XVI–XVII веков в преддверии научной революции математическое знание обладало огромным техническим и интеллектуальным потенциалом. Математика находила применение в самых различных областях от ведения бухгалтерских счетов до военной инженерии, от астрономических расчетов до гидромеханики.

Вместе с тем одной лишь точности сложных вычислений и практической пользы было недостаточно, чтобы заключить законный союз с одним из отпрысков Аристотеля — физикой, или, как ее тогда принято было называть, натуральной философией.

Математика пока еще занимала весьма скромное положение в системе знаний; чтобы воплотить этот потенциал, было необходимо изменить статус математики и математиков.

Математики XVI века: непрестижная профессия

История Галилея — во многом история того, как изменялся статус математики и математиков. Удивительно, что такое значительное изменение было возможно в столь короткий срок. В самом деле, всё случилось благодаря очень счастливому стечению обстоятельств: человек редких талантов — прозорливый, хитрый, красноречивый, невероятно амбициозный и умеющий поладить с полезными людьми — оказался в нужном месте в нужное время, а именно, в Италии второй половины XVI — начала XVII века.

Здесь многие вертикальные и горизонтальные границы, продолжавшие существовать со времен Античности и Средневековья, обрели ту гибкость, которая открывала возможность для импровизаций и перемен.

Так, к примеру, три сферы — университеты, школы абака и мастерские художников — различались, с одной стороны, с точки зрения подхода к математическому знанию, с другой —в плане статуса, который приписывался каждой из них в соответствии с общей оценкой теоретической и практической деятельности, характерной для Ренессанса. При этом, как ни странно, не существовало непреодолимой границы, которая отделяла бы их друг от друга.

В наше время было бы сложно представить себе дипломированного бухгалтера, который преподает высшую математику на механико-математическом факультете Московского университета и занимает свой досуг расписыванием стен в домах церковных или светских олигархов.

Между тем пример Пьеро делла Франческа (1415–1492) — художника и автора математических трактатов, посвященных как теоретическим вопросам, так и предназначенным для счетоводов и живописцев (Trattato d’Abaco, Libellus de Quinque Corporibus Regularibus, De Prospectiva Pignendi), если не был типичным в контексте творческой и интеллектуальной культуры Возрождения, то, во всяком случае, не представлял собой редкое исключение. Гибкие социальные рамки, возможность перемещаться из одной сферы в другую — вот что было главным триггером, как в истории Галилея, так и в истории математики.

Какое знание — такой ученый

Как же была связана карьера Галилея и судьба математики?

Начнем с того, что рамки и ступени иерархии описывают не только социальную действительность. Ни у кого не вызывает удивления, что сельский пастор скромнее епископа, пекарь — не ровня графскому камергеру, а герцогу негоже вести светскую беседу с пастухом. В кругу ученых и интеллектуалов также существует иерархия.

Доктор теологии не станет интересоваться аргументами ботаника за и против бесконечность мира, а философ точно не будет снисходить до бесед о причине движения небесных тел с механиком или инженером.

Но кроме того, сами науки разделяются на более значимые и менее значимые: знание видов трав и деревьев несопоставимо со знанием логических закономерностей; знание счета, пусть даже речь идет об очень сложных вычислениях, нельзя поставить на одну доску со знанием причин того, почему мир такой, какой он есть. Математик не ровня философу, так же как математическое знание не чета философскому знанию.

Конечно же, взаимосвязь между оценкой знания и престижем ученого не была отличительной чертой только лишь Нового времени и позднего Ренессанса — мы легко можем проследить ее и в современной действительности. Что на самом деле отличает современность от той эпохи, так это порядок, в котором дисциплины выстроены в иерархию, а также критерий, в соответствии с которым происходит это распределение.

Так, для современной картины, во-видимому, главный критерий — это практическая полезность, точнее, коммерциализуемость, даже если в ближайшей перспективе таковая не усматривается. Недаром многие исследователи в области фундаментального знания, отвечая на вопрос о ценности своих научных изысканий, сперва произнесут бессмертное «знание ценно само по себе», а затем прибавят, что фундаментальные знания накапливают резерв, который впоследствии может быть (в идеале должен быть) задействован для технических и коммерческих проектов.

И вот перед нами набросок современной действительности: на верхушке рейтингов оказываются такие учреждения, как Массачусетский технологический институт, фундаментальное знание защищается оговорками о грядущей полезности, а гуманитарные науки и вовсе претерпевают не лучшие времена.

Совершенно иную картину представляет поздний Ренессанс с характерной для него иерархией дисциплин, а также принципом, организующим эту иерархию. А именно: на рубеже XVI–XVII веков ценность интеллектуального занятия (да и всякого занятия вообще) была сопряжена, во-первых, с ценностью его предмета, во-вторых, со степенью достоверности суждений, в-третьих, с теми источниками и инструментами, с помощью которых производились суждения.

Истина: вера или знание?

В плане ценности своего предмета (Бога и божественной природы) и источника основных идей (святого писания) теология оказывается на самой вершине иерархии.

Утверждение о том, что суждения теологии обладают наибольшей достоверностью, современному человеку покажется по крайней мере странным. На самом деле, это утверждение опиралось на довольно убедительные доводы.

Теологический догматизм, который впоследствии станут представлять как одиозного антагониста науки, во многом исходил из идеи принципиальной ограниченности наших познавательных способностей. Следствие тому — неизбежная неточность и условность нашего знания о мире.

На самом деле, теперь, когда бахвальство и самонадеянность Просвещения за несколько веков успели приутихнуть, эта идея не кажется столь уж возмутительно неправильной. Абсолютная истина не может быть обоснована или объяснена, так как она превосходит наш разум, а потому непреложная истина может быть лишь объектом веры, а не знания. Знание, в свою очередь, нуждается в обосновании и может быть поставлено под сомнение. Следовательно, достоверность его всегда условна.

Философия: знание о мире

Если теология ведала вопросами «о границах мира»: конечен или бесконечен мир, как помыслить начало времен и что ему предшествовало, как совместить идею божественного всеведения и человеческой свободы — то философии досталась более скромная, но всё еще очень почетная епархия внутримировых проблем. Сюда относятся вопросы устройства космоса, проблемы морали и нравственности, справедливого правления.

Философское знание, как видно уже из простого перечисления его разделов, имело всеобщую значимость, ведь его главной задачей было описать, как устроен мир и как в нем следует действовать.

Безусловно, религиозные и теологические догмы составляли опору для производства подобного рода знания, но основным инструментом, с помощью которого оно добывалось, был разум — инстанция весьма уважаемая, но оставляющая место для разночтений.

В наши дни философии отведено место среди гуманитарных дисциплин, к которым в известных кругах считается сомнительным применять слово «наука», во всяком случае, без снисходительного пояснения: science humaines или social sciences, — в то время как само слово “science” закреплено за естествознанием, главным инструментом которого является математика. Совершенно иная ситуация имела место вплоть до середины XVII века.

Философия была синонимом знания и включала в себя физику (натурфилософию) как один из разделов наряду с естественной историей, этикой и политической теорией, которые впоследствии разделились на два лагеря: естественные и гуманитарные науки.

Технарь — он и в XVI веке технарь

Где же находилось место математике? Невероятно, но у самого подножия интеллектуальной пирамиды.

Строго говоря, математические дисциплины и науками-то не считались.

Ведь что есть наука и чем она отличается от ремесла? Со времен античности отличие состояло в том, что, во-первых, науке необязательно быть полезной и, во-вторых, научное знание — это знание достоверное в том смысле, что оно может быть логически обосновано; в то время как знание d’artisan — ремесленников, художников, музыкантов — всегда направлено на то, чтобы улучшить и облегчить нашу жизнь с ее обыденными нуждами или, по крайней мере, сделать ее приятнее. Такое знание не нуждалось в доказательстве, было достаточно того, что оно работает на практике. Сюда относились математики — впрочем, математик математику рознь.

Вполне устоявшимся было разделение «небесной» и «земной» математики (излишне уточнять, которая из них считалась более «высокой», а какая — более «низкой). Превосходство небесной математики (или, проще говоря, астрономии) над земной (механикой и инженерным ремеслом) опирается в первую очередь на идею принципиального различия между небесными и земными явлениями.

Этот пункт, опять же, отсылает к канонам аристотелевской физики, предусматривавшей разные типы закономерностей для надлунного и подлунного миров, а также разного рода материю, из которой, как предполагалось, состоял один и другой. Коль скоро космос устроен наиболее совершенным образом, и небесные явления сами по себе отличаются большей регулярностью и упорядоченностью, то более точным оказывается и их математическое описание — по сравнению с математическим описанием куда более хаотичных земных явлений. Последние носили частный и заведомо приблизительный характер и часто служили вполне определенной практической цели.

Таким, например, было описание движения снаряда, предложенное итальянским математиком Никколо Тарталья (1499–1557). Перед ним стояла конкретная задача: просчитать, под каким углом следует запускать пушечные снаряды, чтобы они проходили наибольшее расстояние, обстреливая турецкие военные корабли, угрожавшие северу Италии. Итогом трудов Тартальи стала идея о параболической траектории движения снаряда и общее описание его ускорения, которые знакомы каждому современному школьнику. Однако для его современников эта идея, хотя и имела огромную практическую важность, всё же не обладала ни общезначимостью, ни познавательной ценностью.

В этом смысле земная механика еще долгое время уступала небесной, что, конечно, также проявлялось в отношении к профессиям астронома и инженера.

Галилей: дайте мне титул — и я переверну мир

Издание «Звездного вестника» в 1610 году было знаменательным событием — как в жизни Галилея, так и в истории науки. В книге описываются результаты астрономических наблюдений Галилея.

Разглядывая небесные тела через свой телескоп, он обнаружил удивительные вещи, никак не согласующиеся с бытовавшими на тот момент представлениями: на поверхности Солнца появляются пятна; поверхность Луны испещрена кратерами; Венера, подобно Луне, проходит фазы, а вокруг Юпитера вращаются четыре спутника!

Между тем аристотелевско-птолемеевская модель космоса описывает небесные тела как идеально гладкие сферы и предполагает, что Земля — это единственный центр, вокруг которого вращаются все прочие тела в мире.

Возражений могло быть (и было) предъявлено огромное число. Начать с того, что телескоп направлялся лишь на земные объекты и никогда ранее — на небесные, заканчивая тем, что увиденное можно интерпретировать иначе: те же пятна на Солнце вполне могут быть планетой, появляющейся на фоне Солнца. В конце концов, можно было вовсе не делать большой шумихи вокруг «Звездного вестника» и через пару лет спокойно забыть и о книге, и об ее авторе — каком-то математике из Падуи.

Но Галилей провернул то, что теперь бы назвали гениальной пиар-кампанией: он посвятил «Звездный вестник» великому герцогу Тосканскому — Кoзимо II Медичи. Он преподнес дар, требовавший ответного жеста, причем дар символический, ведь Юпитер был символом дома Медичи, а четыре спутника были представлены Галилеем как символизирующие Козимо II и его троих братьев.

Ответный жест последовал: Галилей был приглашен ко двору Медичи и удостоен титула философа и математика великого герцога. После такого хода никто уже не мог ни игнорировать его открытия, ни опровергать их простым недоверием к точности телескопа.

Это событие стало переломным в жизни Галилея еще и потому, что полученный им титул уравнивал его в правах с философами «по образованию»: отныне он мог высказывать свою точку зрения об устройстве космоса, проблемах естествознания и быть услышанным.

Галилей позиционировал свои теории как истинные, тем самым компрометируя идею об ограниченности человеческого разумения по сравнению с божественным, которая, как мы помним, принималась теологами.

Вопреки расхожему мнению, именно в этом пункте заключалась суть обвинений в адрес Галилея в ходе знаменитого инквизиционного процесса: возмущение Урбана VIII было связано не столько с тем, что Галилей отстаивал Коперниканскую модель мира в ущерб Птолемеевской, сколько с той категоричной формой, с которой тот настаивал на ее истинности, и в более общем виде, с его уверенностью в том, что установление абсолютной истины об устройстве мира вообще возможно.

Это означало приравнивать человеческое разумение к божественному, и основание для подобных притязаний как раз было сформулировано в знаменитом изречении Галилея: «Книга природы написана на языке математики».

Иными словами, усматривая математическое описание физического явления — коль скоро оно схватывает его подлинную сущность, — мы ни много ни мало примеряем на себя видение самого Божественного Творца.

Должно было пройти еще полстолетия, пока подобные идеи станут частью sense commun (фр. «здравый смысл») а до тех пор, в первой трети XVII века, в лучшем случае они могли быть восприняты как nonsense, в худшем — вызвать скандал.

Авторитет Аристотеля, хоть и уступающий религиозным авторитетам, имел достаточный вес, чтобы сдерживать притязания математики в вопросах мироустройства. В мире физических явлений, говорил Аристотель, мы наблюдаем качественные изменения, математика же оперирует категорией количества. Потому, хоть математические описания могут иметь приложение в физике и приносить практическую пользу, они, тем не менее, не могут иметь теоретической значимости, так как не приносят знания об истинной природе вещей.

Галилей отнюдь не был оригинален в своих попытках описывать движение свободно падающего тела через соотношение катета прямоугольного треугольника и его площади. Новаторство его подхода заключалось в том, что он отказывался связывать приблизительность этих расчетов с условной применимостью математических моделей к физическим явлениям.

Вместо этого он объяснял приблизительность математических описаний тем, что подлинная сущность видимых явлений всегда скрыта, и ее постоянство может усматриваться лишь умозрительно, а не через чувственное восприятие. Таким образом, настаивал Галилей, именно математика должна стать основой достоверного знания о природе.

Так, пожалуй, впервые начала обретать форму наука, известная нам как математическая физика.

По остроумному замечанию одного из современных авторов, ко времени, когда Галилей поступает на службу к Козимо II, математика, вероятно, последний раз в истории находилась в более низком положении, чем философия — знание о началах всего сущего.

В самом деле, пройдет чуть меньше века, и началом начал станет математика.