Аура снимка: почему пленочная фотография возрождается

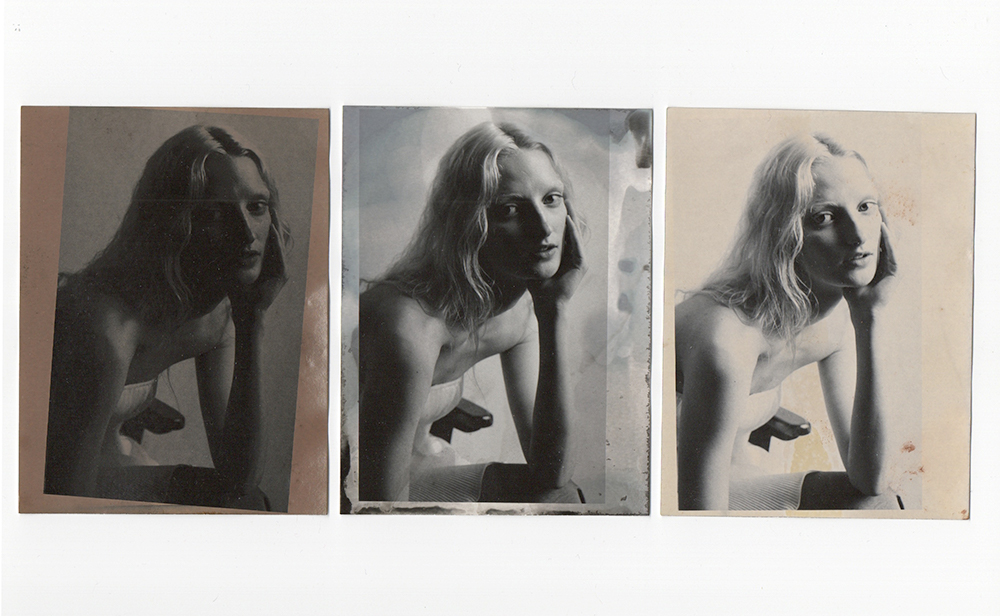

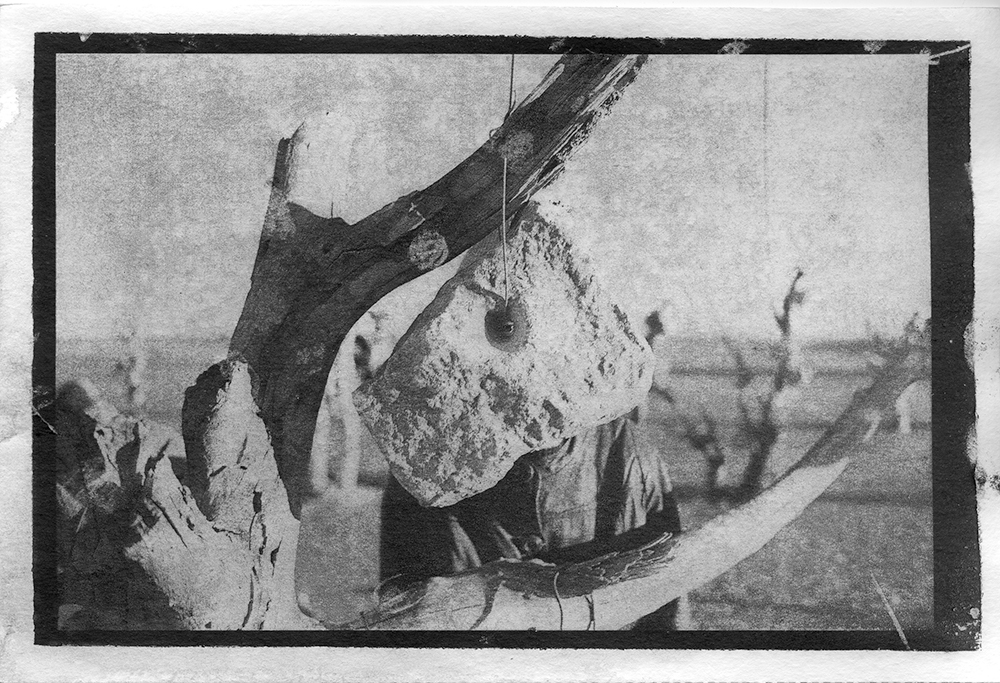

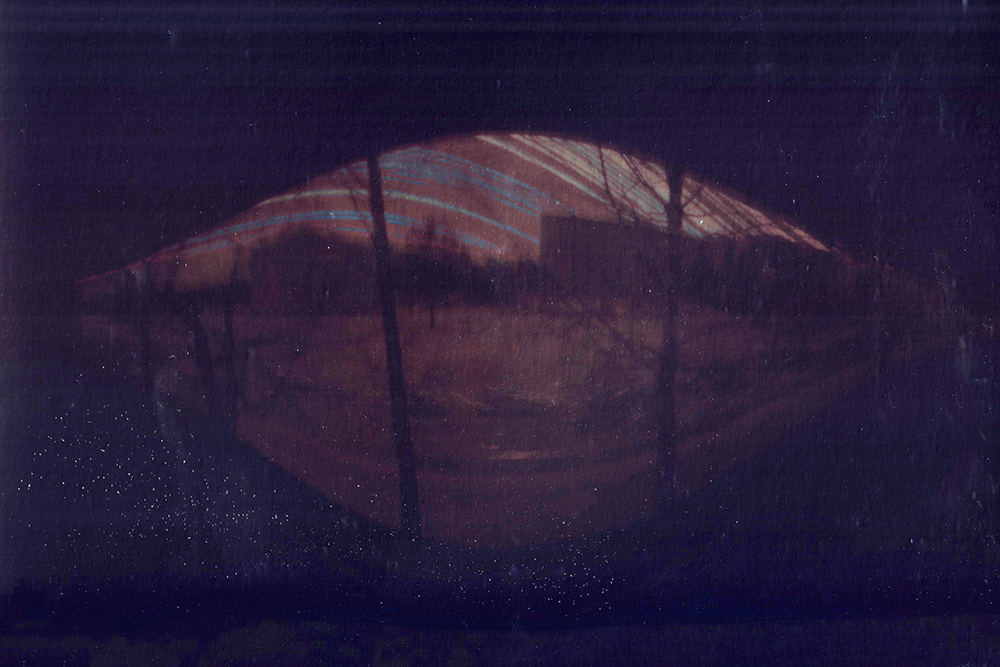

Кажется, сегодня вообще все фотографируют на пленку, доставая с антресолей даже старые «мыльницы» с эффектом красных глаз. В крупных городах появляются фотоателье и мастерские, делающие снимки на аппараты XIX века и их аналоги. Почему это не просто мода, а признак развития культуры, рассказывает историк фотографии Евгения Маркова. Материал проиллюстрирован работами студентов Школы Родченко.

«Даже ошибки романтичны — засветы, красные глаза и зерно». Так начинается текст The Guardian о возвращении пленочных и «поинт-энд-шут» [любительских фотоаппаратов с автофокусом, так называемых «мыльниц» — прим. ред.] камер и новой моде на Polaroid.

Интерес к аналоговым и ручным техникам возник не сейчас — это часть длинного культурного цикла. На протяжении десятилетий фотография возвращалась к материальному, после того, как стала слишком гладкой, быстрой и прозрачной. Культура, столкнувшаяся с очередным витком технологического совершенства, снова ищет трение, сопротивление, ошибку — все то, что возвращает изображению плотность.

В мире, переполненном визуальной безошибочностью, несовершенный кадр привлекает взгляд своим сопротивлением. Он не столько отсылает к прошлому, сколько мешает настоящему стать полностью автоматическим. Так культура, проходя очередной цикл, возвращается к тому, что невозможно оптимизировать. И в этих изъянах цифровая эпоха неожиданно находит собственное отражение.

Рукотворность как сопротивление

Любая технология сначала приходит как откровение. Она обещает новое зрение, новую свободу, новый мир. Потом (достаточно быстро) становится привычкой. И, как любая привычка, перестает казаться чем-то емким или значимым. Так работает социальный метаболизм, о котором писали Питер Бергер и Томас Лукман: идея, попадая в общество, теряет удивление и становится практикой. Новизна социализируется, а вместе с ней как будто исчезает и смысл.

Культура и искусство, а вместе с ними и фотография, уже проходили этот цикл не раз. Каждый новый медиум, едва став массовым, вызывает ответное движение: ретро-маятник, возвращающий в технологию ее утраченный вес. Например, когда телевидение принесло в дома поток изображений, художники вдруг вновь взялись за кисть: американская живопись действия (action painting) и немецкий неоэкспрессионизм 1950-х были телесной реакцией на электронный поток. Буквально: мазок как сопротивление эфиру.

Живопись возвращала то, что экран растворил: жест, плотность, след руки. Позже, в начале XXI века, цифровая фотография освободила всех от лаборатории. Снимки стали мгновенными, исправимыми, бесконечными. И тогда родилась обратная волна: пленка, полароиды, ломо-камеры, культ случайного кадра. В 2020-х этот импульс вернулся снова — теперь уже как ответ на нейросети. Параллельно интернет, автоматизировав общение, вызвал ренессанс зин-культуры и ризографии [аналоговой формы копирования текстов и изображений — прим. ред.]: молодые художники снова печатали руками, чтобы передать лист бумаги из рук в руки.

Пауза перед прыжком

И в 2020-е маятник качнулся еще дальше, в сторону альтернативных фотопроцессов XIX века, где изображение рождается из света, соли и времени. Художники снова снимают на пленку, вспоминают амбротипы, пробуют цианотипию, ван-дейки и гуммибихроматную печать.

Такое движение не случайно. Каждый медиум проходит один и тот же путь: демократизация → перенасыщение → усталость → возвращение. И это возвращение не есть отказ от нового, а наоборот — способ прожить технологию до конца, позволить ей увидеть собственную тень. Ибо в тени рождается смысл.

Аналоговое сегодня — пауза перед прыжком, за время которой можно снова почувствовать трение времени, ощутить ошибку, понаблюдать за тем, как изображение сопротивляется созданию. Пока нейросети ускоряют взгляд до предела, художник растягивает его, превращая проявление в медитацию. Но это возвращение не продлится вечно. Как всякий ритуал очищения, он не отменяет современность, а делает ее видимой.

Хрупкость ауры

В статье «Аналоговая фотография в цифровую эпоху» исследователи анализируют аналоговую фотографию как феноменологический способ вернуть в медиум присутствие и конечность, утерянные в цифровой среде. А в работе «Изучение новой аналоговой фотографии» автор показывает, что аналоговые практики существуют не вопреки цифровому, а благодаря ему: когда цифровое становится вездесущим, аналог выступает его ритуальным продолжением или способом вновь ощутить границу между вещью и ее образом.

Именно поэтому современные цианотипии и мокроколлодионные негативы не принадлежат XIX веку. Они полностью спровоцированы индукцией техногенной культуры текущего столетия.

Сегодня художнику хочется снова пачкаться: смешивать химикаты, ждать, пока серебро оседает на стекле, чувствовать запах фиксажа и окунуть пальцы в проявитель. Это не столько эстетика, сколько форма возвращения телесности и способ удостоверить, что между телом и изображением еще существует связь. Художники, работающие с коллодием, гуммиарабиком, антотипией, делают не снимки, а события соприкосновения.

Каждый отпечаток требует времени и риска: он может оказаться пересвеченным, недопроявленным или травмированным. Так мы вдруг замечаем, что изображение снова обретает судьбу. То, что мы не замечали в нем в доцифровую эпоху. Эта материальность как будто возвращает «ауру», о которой писал Вальтер Беньямин. В век бесконечной тиражируемости, единственный способ сохранить ауру — сделать изображение смертным. Хрупкий отпечаток, который можно испортить, становится воплощением подлинности в том числе и благодаря вероятности утраты.

Нейросеть создает изображение почти мгновенно, возможно именно потому такие изображения воспринимаются нами лишенными веса. Аналоговая практика превращает сам процесс в перформативный жест, соединяющий усилие и ожидание.

Ошибка как алгоритм

Мы привыкли считать, что техника должна становиться все точнее. Но, возможно, наоборот, в искусстве спасительно именно несовершенство. Пока алгоритм стремится к стерильности, художник открывает в случайной капле химии новый язык выразительного.

Но всякая революция рано или поздно становится стилем.

Аналоговая фотография, вернувшаяся в виде акта сопротивления, быстро превратилась в «бренд несовершенства». Фильтры в Instagram [соцсеть принадлежит организации, признанной в РФ экстремистской — прим. ред.] имитируют выцветшую пленку, приложения добавляют пыль, царапины, утечки света — тот самый «романтический шум», который когда-то был побочным эффектом химии.

Цифровое присвоило аналог, впитало как декоративную память о ручном. Ошибка стала алгоритмом, аура превратилась в пресет. Но, как это часто бывает, именно в этот момент появляется новый поиск подлинности, в нашем случае — аутентизм кода. Для части художников честность теперь измеряется не достоверностью снимка, а прозрачностью алгоритма: не «рукой в проявителе», а открытым исходным кодом, собственноручно собранной нейросетью, шумом, который не скрывают, а исследуют. Можно работать с пикселем так же, как раньше работали с серебром: вручную, слой за слоем. Аналоговое ремесло способно быть заменено цифровым, где код становится новой материей, а ошибка новым зерном.

Цифровое симулирует несовершенство, аналог симулирует идею цифры. Между ними нет больше конфликта, есть лишь взаимное притяжение, вечное желание переиграть друг друга. И пока фотограф ждет, когда проявится изображение, сама культура на мгновение видит свое отражение: уставшее, несовершенное, но еще живое.