«Ягоды»: 9 нищих притч Романа Михайлова о трансформации и упокоении

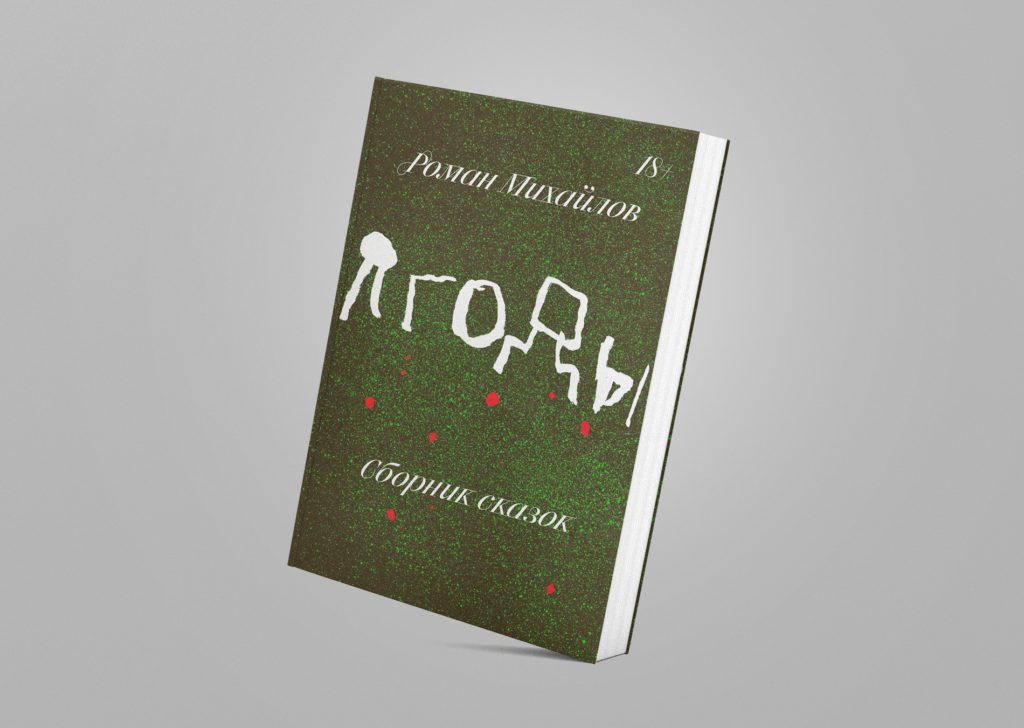

В начале декабря в издательстве Individuum вышел новый сборник рассказов Романа Михайлова «Ягоды» — он разительно отличается от плотных, набитых схемами, идеями и описаниями мистических дневников «Равинагар» и «Изнанка крысы», которые в последние годы принесли автору известность в широких и самых неожиданных кругах. Серое Фиолетовое рассказывает о книге и объясняет, что именно объединяет ее столь разные на первый взгляд сюжеты.

Отличия «Ягод» неудивительны: книга стара или, по крайней мере, не нова. Девять составляющих ее рассказов были написаны в середине 2000-х. Три из них тогда же опубликованы под именем Григорий Колечко в книге «Все вместе поедем в Москву» (Шастрок, 2007), а по рассказам «Самолеты», «Сны моего отца» и «Война» в начале 2010-х петербургский экспериментальный театр Morph поставил спектакли. Сам Михайлов в спектаклях Morph обычно играл одну из главных ролей.

В отличие от предельно богатого и плотного пространства мистических дневников «Ягоды» бедны, это подчеркивает и сам автор.

Нищие телом и духом герои рассказов блуждают в деформирующихся декорациях провинциальных 1990-х.

Персонажи перемещаются между деревнями и спальными районами, контролируемыми бандитами поселками и психиатрическими больницами, замусоренными полянами и полупустыми однокомнатными квартирами. Антураж формален: это не места, а точки на картах, в которые то и дело забрасывает героев, проявляющих себя исключительно речью. Рассказ приближается к пьесе; небольшая техническая адаптация текста — и вот уже готов материал для постановок.

Возможно, именно поэтому театр оказался медиумом, через который тексты Михайлова начали входить в культурный мейнстрим: 1 ноября 2019 года в Театре Наций состоялась премьера спектакля худрука БДТ Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела», в ее основе — рассказы Романа.

Условность мира подчеркивается постоянным присутствием Реального: за скудным окружением виднеется яркий, истинный мир исхода, готовый принять преобразованных блужданием — освободившихся от тяжести бытия, достигших почти невесомой легкости персонажей. В рассказе «Самолеты» им оказывается видимое из окна психиатрической больницы небо; в «Масках» — стабильная работа на железной дороге, единственная альтернатива бандитской жизни в небольшом поселке; в «Старом зайце» — лисьи владения, где очутились герои, существующие на границе человеческого и животного образов; в «Бане» — поляна, куда стремятся попасть запертые с философским камнем водители; в «Золотаревских болотах» местом исхода оказывается жизнь вечная из христианских представлений о рае, ну а в «Ягодах», напротив, самая обычная повседневность.

Финальное преодоление разрыва между декорацией и реальностью превращает блуждания в путешествия, а сами рассказы — в притчи о духовном пути.

Где притчи, там и непритязательность: в народных рассказах о просветлении не место литературным изыскам, сложному языку и утонченным интеллектуальным конструкциям — они лишь отвлекут читателя от движения вслед за героями по пути, который, быть может, в будущем проделает и он сам. Скудность языка напоминает о прикладном характере произведений — близкой родне технических инструкций и лабораторных дневников.

Мир книги, как и полагается в сюжете о просветлении, иерархичен — за главными персонажами стоит фигура Учителя, организующая алхимический процесс: будь то контрабандист, отправляющий героев в путешествие за старинными ложками («Война»), или дед, запирающий в бане неудачливых бизнесменов («Баня»), или сумасшедший племянник священника («Героин приносили по пятницам»), или же просто — давно покинувший семью отец («Сны моего отца»).

Учителя приходят, когда хотят: герои рассказов не стремятся пройти путь — он настигает их сам, а последним остается лишь принять факт движения.

Впрочем, степень свободы варьируется и непрерывно растет на протяжении книги: если протагониста из открывающей книгу «Войны» и его друга Диджея проводят через мистерию буквально за руку, то Тимофею Иванычу из последнего рассказа «Старый Заяц», чтобы вспомнить мимолетное впечатление из молодости и покинуть опостылевшую сторожку, достаточно лишь случайного толчка: плюшевого костюма, оставленного неизвестным артистом.

Однако трансформации ограниченны. Истории остаются инициатическими, не превращаясь в героические или подвижнические: исход означает упокоение, и это еще одно важнейшее отличие персонажей раннего Михайлова от исследователей и безумцев его нынешних текстов — теперь внимание писателя занимают учителя, а не ученики.

Сам Роман рассматривает издание ранних рассказов как своеобразный эпиграф к будущему, завершающему «исследовательскую» трилогию «Антиравинагару», отрывки из которого были зачитаны на презентациях «Ягод» в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. По словам писателя, именно он должен стать ключом ко всем предыдущим текстам, вскрывающим их — и автора — внутреннюю реальность.

Публикуем один из рассказов книги (ее можно не только купить в магазине, но и прочитать в сети по подписке на сервисе Bookmate).

Самолеты

Борис Ильич посмотрел в зеркало, поправил халат, уложил в голове последние детали предстоящей речи и направился к двери. Затем оглянулся, вернулся к столу, на котором лежали книги, провел пальцем по одной из обложек, стер легкую пыль. В дверь постучались. Этот легкий невинный стук пронзил все тело Бориса Ильича — он содрогнулся, бросился открывать.

— Борис Ильич, после завтрака всем сказали собраться на втором этаже, в актовом зале. Вас ждут.

— Да, да, иду, — Борис Ильич снова поправил халат, растерянно окинул взглядом комнату и вышел.

В зале собрались около сотни человек. Когда зашел Борис Ильич, почти все зааплодировали. Он поблагодарил за эту теплую встречу, улыбнувшись всему залу, вышел вперед, достал из кармана заготовленную бумагу:

— Доброе утро, друзья. Мне радостно видеть ваше хорошее настроение. Каждый год я выступаю перед вами, подвожу итоги. Приятно, что наш пансионат год за годом становится все комфортнее, роднее. Как и принято, подведу некоторые итоги. За последний год улучшилось практически все, касающееся бытовой части: уровень питания, обеспечение досуга, культурные мероприятия. Одним из важнейших нововведений, уже утвердивших себя, считаю назначение старост наших корпусов. К сожалению, сегодня не смог прийти староста второго корпуса, поэтому выступит лишь староста первого корпуса Лишеев Сергей Игнатьевич. Вот он, поприветствуйте его. Спасибо. Он и расскажет о соблюдении распорядка, графиках работы и всем необходимом.Пожалуйста, Сергей Игнатьевич.

Сергей Игнатьевич, человек сурового вида в цветной пижаме и разваливающихся тапочках, привстал со своего места. Несколько нерешительно он вышел вперед.

— Говорите, Сергей Игнатьевич.

— Что говорить? — испуганно спросил он.

— Что приготовили. Как мы и договаривались, — Борис Ильич улыбнулся.

— Январь, — грубо прочел Сергей Игнатьевич, — помощь по кухне: Иванов, Паворин, Сыть, Явлеенко. Помощь по устройству, в том числе починка водопровода: Иванов, Паворин, Сыть, Явлеенко. Участие в культурной жизни, — он замялся. — Никого не написано.

— Как же не написано, — Борис Ильич вгляделся в бумажку, — ну вот же: Иванов, Паворин, Сыть, Явлеенко.

— Да, точно. Только это снизу написано. Февраль. Помощь по кухне: Иванов…

— Я думаю, что нам всем понятно, кто в этом году проявил наибольшую инициативу. Вижу в этом списке четыре фамилии. Февраль, март, апрель… Декабрь. Выносим нашим дорогим активистам благодарности и просим впредь продолжать с тем же энтузиазмом.

От этих слов у Саши Паворина по телу пробежало холодное и живое, радость выходила с каждым мгновением. Весь зал ему показался заполненным чистотой и трепетом. Борис Ильич в своем строгом белом халате благодарно улыбался.

— Как мы обещали год назад, активистам будет приготовлено небольшое поощрение, — улыбка Бориса Ильича словно накрыла взгляды всех сидящих. Он сиял с особой искренностью. Наступила тишина. Борис Ильич оттягивал время, захватывая улыбкой все больше и больше воздуха.

—Мы договорились с областным аэропортом об экскурсии. Для всех четверых активистов, а также, естественно, наших старост, которым пришлось в течение года следить за порядком, будет организован показ самолетов. Они смогут понаблюдать за работой диспетчеров и даже побывать в кабине летчика. Сопровождать будут наши работники. Надеюсь, это мероприятие доставит нашим активистам новые впечатления и послужит стимулом для дальнейшего сотрудничества. Саша закрыл лицо руками. Борис Ильич продолжал свою речь, но Саша уже ничего не слышал. Ему показалось, что весь зал уносится в тусклом направлении, где-то пропадают очередные звуки, воздух сливается со старыми стенами, а возможно, и просто исчезает все, дышать становится тяжело. Чтобы прийти в себя, понадобилось несколько минут.

Сначала очертания стали знакомыми и ясными, потом звуки наполнились смыслом и узнаванием. Борис Ильич закончил речь, выслушал аплодисменты, раскланялся.

— Борис Ильич, — Саша подбежал к нему сразу же, как закончилась официальность.

— Да, Саша, как ты себя чувствуешь? Прости, мы давно с тобой не общались. Я зайду сегодня.

— Борис Ильич, зачем нам самолеты смотреть? Что мы там не видели?

— Саша, разве не интересно посмотреть, как работает диспетчер, как он определяет, куда летит самолет, разрешает посадку? А за штурвалом настоящего самолета не интересно посидеть? Поговорить с летчиком? Расспросить его о том, что он видел в небе? — Улыбка Бориса Ильича так сильно ворвалась в Сашино зрение, что прошла сквозь него, не позволив возразить. Саша молча закивал и направился к остальным.

— Самолеты… — нервно сказал Лишеев. — Какие самолеты еще… Не, уроды, а?

— А что? Нормально. Я на самолете ни разу не летал. Интересно. Мы правда полетим?

— Куда? Идиот ты. Нас приведут вот эти, — Лишеев указал на санитара, — покажут, как лампочки горят, мигает всякая хрень на экранах. Я думал, они нам сигареты выдадут, не по десять на день, как всегда, а больше. Или денег дадут. Самолеты… Урыл бы я их всех с их самолетами.

— А хоть и лампочки. Интересно же.

— Я тебе фонариком посвечу, если интересно. Я не поеду никуда. Мне вообще кажется, что главврач наш — самый чокнутый из всех, кто здесь есть. Вы видели когда-нибудь, как он дергается, когда телефон внезапно звонит. Сидит он, значит, — Лишеев показал, как сидит врач. — А тут, дз-и-и-и-и-и-нь. И он, — Лишеев смешно задергался.

— Он добрый.

— Согласен. Ну и что? Чокнутый не может быть добрым? Я согласен, что нам повезло с ним. Вы-то не застали предыдущего. Я помню. Мы у него как мухи, или бабочки, или кого еще иголками к коробкам прикрепляют… А один раз я иду уже вечером, никого не видно. Стоит. А меня он не видит, я сбоку подхожу. Стоит. Он-то думал, что его никто не видит. Стоит, значит, и палку какую-то держит, а на палке какашка, — Лишеев захохотал. — Это он с земли какашку поднял и ее разглядывал. Я быстро прошел в корпус, сел у окна и наблюдать стал. Он так еще долго простоял.

— И что он сделал с какашкой? Неужели…

— Не, выбросил, не съел. Я тоже думал, что съест. Но все равно. Ты даже этих возьми, что совсем отмороженные у нас, они и то не будут полчаса тупо на говно смотреть. Все врачи чокнутые. Во враче главное не ум, а доброта. Однако… Видишь, как получается. Был бы нормальный человек, он бы сигареты нам выдал. А этот… Самолеты… Если бы я учиться пошел в свое время, то тоже врачом бы стал. Ходил бы среди вас, идиотов, в белом халате, важно. Ну, Саша, как ты себя чувствуешь? Не хочешь ли поговорить? А тут, представьте себе, телефон дз-и-и-и-нь, и я ой-ой-ой.

* * *

— Саша, ты готов рассказать? Помнишь, о чем мы договаривались?

— Да.

— Расскажи все-все, я буду очень внимателен к твоим словам.

— В один момент показалось, что с небом происходит что-то недоброе. Оно начало греметь, кружиться. Приближалось, чуть ли не падало. Приходилось затыкать уши, чтобы не слышать страшных шумов, но звуки все равно пробивались сквозь ладони, доходили до слуха. Я начал метаться по комнате, искать точку, где не будет слышно всего этого кошмара. Нашел. Сидел там долго. Очень долго. Сколько времени прошло — так и не понял. А когда вышел обратно, стало ясно, что все уже прошло: небо обновилось. С тех пор принимал как очевидное, что всегда можно найти точку, где страхи воспринимаются по-иному. Я начал искать невидимые тропинки, пытаться углядывать предметы, из которых можно строить укрытия, прокладывал дороги, по которым надо бежать. Бывало, входя в новую комнату или магазин какой-нибудь, сразу видел точки, куда не могут ни небо свалиться, ни страхи добежать. Более того, казалось, что при правильном выборе точки даже люди перестанут замечать, что тонкой тропинкой пройдешь и все…

— А ты кричал?

— Кричал.

— Как?

— Просто: «А‑а-а-а-а-а». Тихо, чтобы никто не слышал. Иногда внутри себя кричал. Иногда во сне. Во сне не получалось. Начинаешь кричать, а крик не вылезает. Бывает уже страшно совсем, а внутри будто все перевязано. На стенке, там… Портрет на этой стенке висел. Женщина старая, родственница какая-то. И куда ни пойдешь — она смотрит. Я всю комнату разделил на места, где она видит меня и где не видит. В любой момент мог убежать в какой-нибудь правильный угол и все. А снилось часто, что убегаю и все равно понимаю, что она видит меня. Уже страх все вокруг наполнил, уже не знаю, что делать. Подхожу к ней, смотрю на нее. Она… Все как обычно. Смотрит. Портрет не оживает. Но кажется, что вот-вот глазом моргнет или улыбнется. Кричать пытаюсь, а ничего не получается. Она все смотрит, не меняется. И от стонов своих просыпаюсь.

— Может, она тебя тоже боялась?

— И комнату делила на части, где я ее вижу и где не вижу? Я не знаю.

— А ты не говорил с нею?

— Говорил. Один раз. Но не с нею, а с миром… Просто на нее смотрел. Поговорил и чувствую, что нечего сказать больше. И мир также на меня смотрит, и ему тоже нечего сказать. Он также ко мне относился тогда: наблюдал за мной, делил на части, прятался от меня. И тогда уже: «А‑а-а-а-а», но полной грудью, с силой так: «А‑а-а-а-а-а-а». Все нормально.

— Голова не болит?

— Нет, и не болела никогда. А если и болела, то это не голова была, а я сам. Иногда тошнота возникала, оттуда прямо… В глазах тяжело становилось. Все места, все тропинки перемешивались. Казалось, что с миром то же происходит. Только ему еще тяжелее. Мир иногда такой, а иногда такой…

А иногда такой. Иногда вот такой. Только кажется, что он всегда огромный, везде, всегда. Он может сжаться, скрыться в точке, там наблюдать за тем, как его ищут.

— Что вокруг остается, когда он в точке скрывается?

— Не знаю. Не обращаешь внимания уже ни на что. Пытаешься его в точке разглядеть. Из-за этого тошнота тоже возникает. Он не хочет, чтоб его находили.

— У него свои точки?

— Да, свои. Много разных. Если в одной его нашли, то он туда уже не возвращается.

— Он тоже кричит?

— Да, тоже: «А‑а-а-а-а». Тоже неслышно, все внутри себя.

— Может, тошнота приходит, когда мир кричит?

По весне первый корпус покрасили в зеленый цвет. Красили долго, чуть ли не две недели. Старосты управляли работой, заставляли по несколько раз подкрашивать, убирать подтеки.

После покраски корпус стал мягко сливаться с деревьями, и, чтобы разглядеть его очертания, нужно было подойти достаточно близко.

— Прямо в лесу живем. Кажется, что эта зелень вместе с травами и деревьями дышит, — сказал как-то Саша. Поездка в аэропорт откладывалась месяц за месяцем. Причины находились самые разные: то Борис Ильич ушел в отпуск и отправился с семьей на отдых за границу, кажется, в Египет, то Лишеев провинился перед руководством, сгоряча разбив окно на кухне. Лишеев относился к посторонним взглядам и намекам очень серьезно. Чуть кто задерживал на нем взгляд, тот сразу же подходил и выяснял, что от него хотят и почему на него смотрят. Мог и вспылить. Так окно и разбил.

В один весенний день Саша увидел из окна, как Борис Ильич подходит к первому отделению, но не обычно, а пританцовывая. Так же он зашел и в палату.

— Ну что? Время уже. Пора запланировать, наконец, точную дату посещения аэропорта, — его улыбка, как обычно, захватила все вокруг, разбудила Лишеева. — Я предлагаю больше не затягивать, а поехать прямо завтра.

Лишеев повернулся к стене и еле слышно ругнулся.

— Саша, можно с тобой поговорить? Приходи в кабинет. Жду тебя через пятнадцать минут.

Борис Ильич налил Саше чашку кофе со сливками:

— Саша, как себя чувствуешь? Хороший кофе, некрепкий. Тебе крепкий нежелательно пить. А такой, да еще со сливками — очень неплохо.

— Можно, я начну рассказывать?

— Да, да, конечно.

— Мне стало казаться, что самолеты должны быть где-то там, в горах, может быть, даже недалеко от этих мест. Каждую ночь их обитатели оставляют одного смотрителя за звездами. Он ждет на небе звезду тайны. Как только она появится, он разбудит всех остальных, они поднимут самолетные якоря, обрубят все канаты и поплывут по небу собирать молящихся.

Они возьмут всех, кто будет молиться в этот момент. Но не телом молиться, а жизнью. Еще стало казаться, что все эти места дают подсказки. Если правильно встать, точки нужные найти и светильники правильно направить, то самолеты увидятся. Эти места неспроста открываются, они направление указывают. Надо пробовать общаться с животными, обнимать их, уговаривать, если надо: коров, овечек, лошадок всяких. Языки открываются, когда появляется надобность.

— Ты видишь молящихся?

— Да. Лишеев молящийся. Другие тоже.

— И кому же он молится?

— Не знаю. Богу, наверное. Я иногда спрячусь под одеяло, смотрю, как он подходит к окну перед сном. Поднимает голову и беседует с кем-то. Потом на нас смотрит. Мне кажется, что он молится за нас.

— Так, может, тошнота приходит, когда мир кричит?

— Мир начинает кричать, когда его кто-то пытается обхватить, уменьшить в себе. Ты идешь взглядом дальше, дальше, дальше, дальше… Уже почти мир обхватил, уже почти слился с ним. И в этот момент внутри рваться начинает, не можешь больше взглядом идти, плохо становится. На самом деле уже давно не взглядом идешь, и не мыслью. Звуки иногда такие долгие, будто песню поют, но далеко. Обхватываешь, но не мир, а себя, голову, чувства, уменьшаешься внутри.

— Саша, почему ты не хочешь поехать в аэропорт? Я ведь для вас старался, пытался придумать что-то интересное, созванивался, договаривался. Отказывали мне, я снова звонил, чуть ли не через министерство здравоохранения переговоры вел. Мне тоже обидно, что так все восприняли.

— Я очень хочу поехать.

— Да? Ну и славно, — Борис Ильич похлопал Сашу по плечу. — Я это для тебя лично организовал, если честно, — Борис Ильич стал серьезен, перестал улыбаться. — Может, ты свои самолеты там увидишь. Я ведь помочь хочу.

— Это не те самолеты.

— Ну, откуда ты знаешь? Давай завтра посмотрим. А вдруг те?

* * *

На следующее утро пришел небольшой автобус. Водитель недовольно взглянул на новых пассажиров и Бориса Ильича. Лишеев тоже недовольно взглянул на водителя. Во внешности так и осталось неясно, кто больше из них был недоволен происходящим.

— Ну что? Едем самолеты смотреть? — спросил водитель.

— Да, — улыбаясь, ответил Борис Ильич.

За окном менялись места и люди. Саша смотрел на эти изменения с привычной грустью. Борис Ильич всю дорогу не переставал улыбаться. Казалось, что он находится уже не в автобусе, а в далеком самолете, не едет по дороге, а улетает в какие-то свои страны. Через несколько часов дорога сменилась особой гладкостью, а за окном открылись множественные торговые и грузовые здания. Подъезжали к аэропорту. Когда автобус остановился, Борис Ильич вскочил и побежал впереди всех, крикнув остальным следовать за ним. Он быстро нашел человека в специальной форме, с которым была прежняя договоренность об экскурсии. Всех повели по закуткам аэропорта, стали показывать непонятные места и объяснять их важность.

— Сейчас придем в комнату диспетчеров и вы увидите на экранах маленькие самолетики, — все с той же улыбкой сказал Борис Ильич. — Эти самолетики на самом деле — огромные самолеты, которые кружат где-то над нами сейчас, — Борис Ильич раскинул руки и попытался изобразить самолет, — готовятся приземлиться. А диспетчеры дают разрешение на посадку.

— А если они не разрешат? — спросил человек из первого отделения, по фамилии Сыть.

— Тогда нельзя будет приземлиться, самолет полетит в другой аэропорт.

— Или спросит: почему нельзя приземлиться?

— Да, сначала спросит.

Зашли в диспетчерскую. За экранами сидели люди и наблюдали за еле движущимися точками.

— Эти точки — самолеты, — шепнул Борис Ильич Сытю.

Тогда Сыть резко подскочил к одному из экранов, начал тыкать пальцем в точку и кричать:

— Вот этому не разрешайте приземляться. Пусть летитк себе в аэропорт. Не разрешайте ему!

Подбежали санитары, оттащили Сытя. Борис Ильич перед всеми извинился за поведение своего подопечного. Потом всех повели по длинному коридору. Борис Ильич подходил к новым людям, показывал бумаги, новые люди провожали до очередного поворота, затем исчезали. Уже стало казаться, что этим поворотам не будет конца, как открылись чистый воздух, прозрачность и свет. Коридоры закончились. Всех вывели на улицу и построили в ряд перед огромным самолетом.

— Ну что? — улыбнулся Борис Ильич. — Пошли? — он махнул рукой, чтобы следовали за ним, и начал подниматься по ступенькам.

Кабина пилота оказалась совсем небольшой, поэтому решили запускать только по два человека. Борис Ильич позвал первыми Сашу и Лишеева. В первый момент Саша даже отшатнулся от множественных лампочек и приборов в кабине. Показалось, что он может навредить этой сложной системе неправильными мыслями и самолет никогда не взлетит. Саша попятился назад, сказав Борису Ильичу, что уже довольно посмотрел и хочет уступить место кому-нибудь еще.

— Саша, подожди! — воскликнул Борис Ильич. — Мы же в самолете, — он с трепетом взглянул на Сашу, на его глазах появились чуть заметные слезы, — сейчас мы полетим далеко-далеко.

Борис Ильич раскинул руки, словно изобразил самолет, издал странный звук, видимо, пытаясь сымитировать звук заводящегося мотора.

— Я же тебе говорил, он совсем больной, — шепнул Лишеев Саше. — Сделай вид, что ты тоже лететь собираешься, не расстраивай его, а то мало ли, в голове у него щелкнет что-нибудь, нового врача поставят, а новый может извергом оказаться.

Борис Ильич посмотрел на Сашу. Саша в ответ улыбнулся и тоже раскинул руки. Лишеев, увидев, что сделал Саша, уверенно повторил за ним.

— Борис Ильич, там остальные ждут, тоже хотят самолет посмотреть, — сказал Саша,когда совсем устал держать руки как крылья самолета. — Да и темнеет уже. Пока доедем обратно, спать пора будет. У нас же режим.

* * *

Захватили будни. Борис Ильич часто беседовал с Сашей, а когда тому становилось хуже, пытался успокоить, порадовать шутками или песнями:

— Саша, я тебе спою, если хочешь. Есть песня одна, я сам не знаю, откуда она у меня возникла. Однажды я сидел и просто смотрел в окно. Вдруг показалось, что небо смешивается с землей. Ничего видимого не происходило, но это меня еще больше пугало. Я знал, точно знал, что что-то происходит, а глаза просто обманывают. И кричать тоже хотел, как и ты. Но вдруг появилось нечто. То ли в воздухе, то ли в дыхании.

Свобода особая. Я так дышать стал глубоко и услышал это. Саша внимательно посмотрел на Бориса Ильича. Тот смотрел на Сашу и ждал, когда Саша позволит начать петь. Саша еле заметно кивнул. Борис Ильич подошел к окну и тихо запел. Сначала тихо, нерешительно, даже смущаясь. Взглянул в окно. Новая погода словно подхватила его тихую песню и вошла в палату. Саше показалось, что теплый ветер проходит через его тело. Природа стала удивительно мягкой, окутывающей внутреннее и внешнее ветром и вниманием. Песня перешла в морской шум, а через мгновение — в тишину. Она звучала, но неслышно.

— Саша, сегодня ты остаешься смотрителем.

Небо казалось особо мягким, без видимых границ, втягивающим в темную неизвестность. Оно сливалось с землей, а вместе с ней и со всем явленным, уже не оставалось разделений и преград. Достаточно было малой воли — и перед чувствами раскрывались любые тайны и запреты. Саша вспоминал детские чудеса, возвращался мыслями в заброшенные мечтания и поиски волшебства. На небе должна была проявиться особая звезда. То ли она должна была указать на то, что Бог снова родился на земле, то ли на то, что волшебство не будет больше спрятанным… Никто не знал, что она должна значить, но все ее ждали. Каждую ночь оставляли смотрителя, говорили ему: «Смотри туда».

А когда на утро все просыпались и спрашивали, видел ли он что-либо, то смотритель не знал, что ответить. Он был точно убежден, что видел и звезду, и понимал, что нужно делать, как мыслить, как жить. Он продумывал, что расскажет всем после пробуждения, продумывал до деталей. А когда его спрашивали, он просто молча мотал головой, терялся.

И так каждую ночь.

Саше показалось в один момент, что волшебство уже явлено и надо всего лишь найти точку, откуда оно откроется. Он взглянул вокруг. Внезапно рядом с собой он почувствовал присутствие страха. Страх был всего лишь рядом, но чем больше Саша смотрел в сторону страха, тем больше впитывал его в себя. И уже когда все это оказалось внутри, когда снова захотелось закрыть лицо руками, он понял, что мир кричит и кричит оттого, что его пытаются обхватить. Саша поднял руки, закрыл глаза и закричал вместе с миром.

Крик прошел сквозь видимое и превратился в старую песню. Вновь теплый ветер коснулся Сашиного тела, посуществовал и прошел через него, вынося страшное куда-то назад. Дальше была тишина, которая открыла чувствам новую природу, полную ясности и чистоты.

Никакая доля сна не смогла увлечь Сашу в ту ночь. Наутро он, полный решимости и новых знаний, пришел к остальным.

Лишеев уже не спал.

— Смотрю я в потолок, — задумчиво сказал он. — Каждое утро смотрю. Узоры разглядываю. Меняются каждое утро узоры. Так и узнаю, насколько крыша течет. Плохо мы ее залатали. Сегодня новых узоров как никогда много. Видишь?

Саша посмотрел на потолок.

— Видишь? Ты только всмотрись. Здесь как на небе. Видишь, ха-ха, ты все видишь, — Лишеев захохотал. — Зови Бориса Ильича, пусть с нами лезет на крышу, помогает латать. Нам нужен хороший дом. Понимаешь? — глаза Лишеева словно втянули Сашу своей глубиной и ясностью, он на миг снова оказался среди ночного понимания, показалось даже, что тихая песня вернулась. Мыслить и жить снова стало легко. Саша закивал, повернулся, побежал по коридору. Вскоре они втроем стояли на крыше первого корпуса. Лишеев суетился, резал куски толя, прикладывал, отбрасывал, ругался. Борис Ильич пытался поддержать, уложить куски, где надо, прибить, но у него плохо получалось. А Саша просто смотрел то на них, то на небо, улыбаясь внутри себя всему видимому и невидимому.