Художник, изобретатель и расист. Кем был Сэмюэл Морзе — соавтор знаменитой азбуки

Знаменитая азбука была не единственным детищем Сэмюэла Морзе. А вот про его соавтора Альфреда Вейла мы знаем гораздо меньше — Сэмюэл старался упоминать о нем как можно реже. А еще Морзе был завзятым расистом: в иммиграции немцев или ирландцев Морзе видел «загрязнение расы», а рабство считал естественным по своей природе. Можно ли сказать о нем хоть что-то хорошее? Разбирается автор канала «история экономики» Александр Иванов.

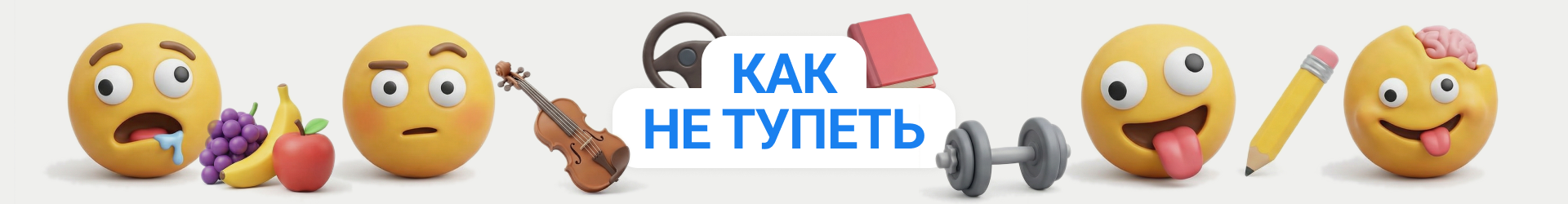

Сейчас мало кто вспоминает о том, что создатель телеграфа и названной его именем телеграфной азбуки Сэмюэл Морзе был художником. Причем не абы каким, а человеком, который, по сути, стал одним из столпов живописи в Соединенных Штатах.

Его страсть к рисованию проявилась еще во время учебы, когда он, по его воспоминаниям, не интересовался больше ничем — разве что лекции по электричеству потрясли его воображение, и то это было скорее потрясение художника, а не физика: восхищали Сэмюэла вовсе не физические процессы, его воображение будоражили невероятные горизонты, которые электричество могло бы открыть человечеству.

Кстати, Морзе во время учебы проявил себя человеком не просто способным, но очень обязательным и прилежным — притом что самого его программа колледжа, как вспоминал потом и он, и его соученики, не интересовала вовсе, это не помешало ему закончить Йель первым учеником и даже получить за успехи престижную премию.

Отец Морзе, известный географ и священник-конгрегат, против рисования был настроен весьма решительно — он и в самом деле не понимал, как можно променять труд на благо общества, то есть труд производительный, на художества. Сэмюэл же продолжал совершенствоваться как художник и создал прекрасное полотно, идея которого полностью отражала взгляды Морзе-старшего: картина называлась «Высадка паломников» и демонстрировала, как английские протестанты, высадившиеся в Америке, приносят туда важные идеи и практики, связующие Британию и Новый Свет.

Отец Морзе ничего не знал об этом полотне, но однажды на его пороге появился изящно одетый молодой человек, который увлек его посмотреть картину сына. Отказать молодому человеку, которого звали Вашингтон Олстон, никакой возможности не было, персоной он был известной — о его родителях, людях весьма состоятельных, знали все. Картина, которую увидел Морзе-старший, произвела на него мощнейшее впечатление — по сути, это была иллюстрация его собственных взглядов на жизнь, его представление о религиозных идеалах. Обсудив эти чувства с Олстоном, он возвращается домой и объявляет сыну, что отпускает его учиться живописи в Лондон, в компании Олстона. В Америке в ту пору учиться было не у кого и нечему.

Трудолюбивый Сэмюэл и в Лондоне поражает учителей способностями — его ставят в пример прочим соученикам, а его картина «Умирающий Геркулес» удостоена золотой медали Академии художеств. Словом, на родину он возвращается с большими планами и надеждами и — выясняется, что живопись в Америке не интересна никому. Заказов нет, картины никому не нужны, но, с другой стороны, разве Морзе не знал об этом раньше? Или он рассчитывал возвратиться в другую страну?

Наверное, у него уже был план покорения Америки, во всяком случае, Морзе старательно входит в круг американской элиты. Он рисует портреты самых известных людей страны — президентов, богачей, судей, профессоров — личностей знаковых и известных американцам. Понемногу рынок, которого, собственно, до Морзе не существовало, рождается, иметь дома портрет становится модно. Наступил даже момент, когда Морзе был вынужден отказываться от каких-то заказов — их становится много.

Главный соперник Морзе в борьбе за славу первого художника Америки — Джон Трамбулл, президент Академии изящных искусств, пишущий батальные полотна. Морзе зарабатывает больше, он славен среди, если можно так выразиться, сливок американского общества, зато картины Трамбулла больше интересны простой публике. Правда, у Трамбулла дурной характер, студенты его сильно не любят, и Морзе легко устраивает в их среде «бунт» — он объявляет о создании Национальной Академии дизайна, вместе со студентами разрабатывает ее устав, объявляя целью «продвижения изящных искусств в Америке через обучение и выставки». Количество мест в новой академии ограничено 450 художниками и архитекторами, которых избирает сообщество.

Слава Морзе и как художника, и как создателя новой академии настолько велика, что именно его практически единогласно избирают президентом академии.

Борьба за внимание публики заканчивается для Морзе очень успешно, дела у него и так складываются прекрасно, а теперь он и вовсе на коне. А вот для пожилого уже Трамбулла дело оборачивается кризисом: вскоре наступают времена, когда художник, чьи картины украшают Капитолий, остается без заказов.

Впрочем, случится это несколько позже, когда Морзе Америку уже покинет: Академия дизайна командирует своего президента в Европу для изучения опыта устройства рисовальных школ и изучения европейского искусства. Потом будут искать в этой его командировке, которая растянется на три года, следы коррупции: как так вышло, что из всех членов Академии дизайна взносов хватило только на отправку в поездку президента? И почему именно его? Но, скорее всего, в этом нет ничего странного или удивительного — слава Морзе была велика, он в тот момент был признанным лидером художников страны и лучшим ее мастером.

Словом, Морзе отбывает в Европу — путешествует по Италии, живет в Париже, сводит знакомство с самыми заметными людьми своего времени (среди которых оказавшийся в то время в Париже его соотечественник Фенимор Купер, с которым Морзе подружился).

Ничем другим, кроме живописи, Морзе не планирует заниматься — он пишет картины, посещает мастерские своих европейских коллег, изучает то, как преподают рисование и живопись в Европе, — словом, занят ровно тем, за чем его и послали в Европу: насыщается знаниями, которые готов перенести в Новый Свет, где эти знания ждут с нетерпением.

Правда, по старой памяти и чисто по-обывательски Морзе любопытствует, что там с его любимым электричеством. Да, это интерес дилетанта, но дилетанта подготовленного — всё-таки у него за плечами оконченный с отличием Йельский университет. В частности, ученую Европу забавляет факт, ставший достоянием широкой публики в 1831 году: оказывается, то, что называли «законом Барлоу», — вовсе не закон физики, а плод ошибки британского ученого, который посчитал, что сила тока снижается в зависимости от расстояния. Барлоу опубликовал свои взгляды на проблему, добавив, что единственной возможностью для передачи электричества было бы размещение гальванических элементов по всей длине цепи, что удорожало бы передачу тока настолько, что сделало бы ее бессмысленным.

Авторитет Барлоу был велик настолько, что инженеры даже прекратили изыскания в области телеграфа. Однако в 1831 году американцы Джозеф Генри и Филипп Тен-Эйк экспериментально доказали ошибочность этого «закона» (Генри, блестящему ученому, именно эта работа принесла мировую известность и сделала его «величайшим ученым Америки со времен Франклина»). Человечество к тому моменту с телеграфом экспериментировало довольно давно, в том числе с электрическим. Швейцарец Лесаж и француз Ломон даже создали работающие прототипы, а Франсиско Сальва еще в последние годы XVIII века даже запустил телеграфную линию между Мадридом и пригородом, но, увы, их усилия, у каждого — по своим причинам, какого-то заметного влияния не оказывают и к реализации проекта так и не приводят. В 1809 году в Мюнхене при большом скоплении публики знаменитый анатом и физиолог Самуэль Томас фон Земмеринг демонстрирует электрохимический телеграф — на пузырьках газа. Среди зрителей оказывается и переводчик русского посланника, барон Шиллинг, на которого опыты профессора оказывают магическое действие — сам барон будет писать, что после этого он, как и многие из присутствующих, буквально заболел электричеством — что вполне логично, такого рода публичные эксперименты именно для этого и проводились. Впрочем, с телеграфом — аппаратной и проводной частью — у Земмеринга тоже не заладилось, как и у всех его коллег и предшественников, а позже «закон Барлоу», который будет признан одним из величайших заблуждений XIX века, и вовсе надолго закроет эту тему для исследователей.

Меж тем ошибка Барлоу — замечательна тема для светской беседы, которой могут развлечь себя образованные джентльмены во время долгого вынужденного безделья вроде трансатлантического путешествия. Сэмюэлу Морзе повезло — на борту парохода «Салли», который летом 1832 года везет его домой, в Нью-Йорк, находится замечательный попутчик — врач Чарльз Джексон, который прекрасно разбирается в электричестве. Если кого-то удивит, что в электричестве разбирается врач, то для той эпохи научный универсализм не был чем-то особенным — упомянутый Зёммеринг был анатомом, а Морзе и вовсе художником, что совсем не мешало им разбираться в малоизвестных тогда еще физических явлениях. Джексон прямо на борту корабля воспроизводит эксперимент Генри для своего нового друга-художника. На Морзе это производит сильнейшее впечатление, и он тут же набрасывает принципиальную схему устройства телеграфа, и всю дорогу попутчики только тем и заняты, что обсуждают идею реализации телеграфа и выгоды, которые человечество (заметим — не они лично, речь не о коммерции) могло бы из этого извлечь.

Впрочем, по возвращении в Америку они расстаются и приступают к своим делам: Джексон уезжает к себе в Бостон, где у него врачебная практика и геологические изыскания, а Морзе преподает в Университете Нью-Йорка рисунок и живопись (не зря же он изучал вопрос обучения этим предметам в Европе) и даже становится первым в истории Америки профессором начертательных искусств.

Словом, художнику Морзе, настоящему, большому и славному художнику, какое-то время было не до электричества и телеграфа.

Но и телеграфу было не до Морзе: известие о недостоверности «закона Барлоу» было подобно выстрелу стартового пистолета, который дал сигнал к началу гонки за реализацией давней мечты человечества — мечты о коммуникациях на больших расстояниях. И первейшим из первых стал барон Павел Шиллинг, который меньше чем через год после «разоблачений», сделанных Генри и Тен-Эйком, представил действующую модель телеграфа. Да, аппаратная часть была весьма несовершенна, а очень большое количество соединений вызывало сбои, но все эти недостатки померкли на фоне того, что это была настоящая работающая линия связи.

Петербургские газеты писали об «осуществлении мечты Ампера» (хотя, справедливости ради, вместо фамилии Ампера можно было вписать фамилию любого занимавшегося электричеством человека, ибо телеграф был мечтой глобальной, не привязанной к какой-то личности). Словом, неожиданное и невероятное, долгожданное — случилось.

Как водится, высокие инстанции стали обсуждать, что делать с этим изобретением и как обратить блестящий прорыв на пользу государству и государю.

Правда, именно в 1832 году казалось, что государю больше по нраву идея с морскими минами, к чему ученый барон и был приставлен, а сам Шиллинг, видя очевидный простой в деле развития телеграфа, который без высочайшего повеления в этой части земли состояться не мог, развлекался криптографией, в которой оставил замечательный след. А когда сановники добились-таки от государя разрешения устроить телеграфное сообщение между Петербургом и Петергофом, Шиллинг уже умер — на том дело с телеграфом в империи и застопорилось. Зато Шиллинг успел продемонстрировать свое изобретение в 1835 году в Бонне, где, заметим, среди прочих зевак находился англичанин Уильям Кук, приехавший учиться таинствам анатомии, фигура для нашего рассказа важная.

В 1841 году Борис Якоби устроит-таки телеграфную линию между Зимним дворцом и Генеральным штабом, этой игрушкой все новации надолго и ограничились — дальнейшее развитие телеграфного сообщения в России произойдет нескоро и будет связано уже с работой немецкого Siemens & Halske в 1850-х годах.

Но это в России оно застопорилось, а вот славное своим научным потенциалом Королевство Ганновер, пусть и с небольшой задержкой, несколько месяцев спустя после демонстрации своего устройства Шиллингом, в 1833 году, выдало прекрасную концепцию, которая станет базой для многих последующих решений.

Создателем телеграфа стали выдающиеся немецкие ученые — математик Карл Гаусс и физик Вильгельм Вебер, они же первыми в мире создали работающую телеграфную линию связи: она, длиной 2,5 км, соединяла обсерваторию Гаусса с физическим кабинетом Вебера.

Планы у Гаусса и Вебера были грандиозными, но требовали больших вложений, так что быстро реализовать их было невозможно. Зато общая ситуация внушала определенный оптимизм: объединение Ганновера с Англией казалось делом вполне решенным, и участие английских инвесторов наверняка означало бы для телеграфа неограниченное развитие. Но в 1837 году король Англии Вильгельм IV умирает, и вместе с ним умирает и шанс на объединение двух далеких друг от друга географически, но близких ментально земель.

Новый правитель против всяких либеральных вольностей, особенно его возмущают слишком много о себе воображающие ученые, и ученые на это реагируют: Вебер бежит в Лейпциг, фактически отстраненный от работы Гаусс скоро умрет — словом, реального воплощения своих разработок ученые так и не дождутся.

Правда, ученик Вебера Карл Август фон Штайнхайль создаст отличный образец телеграфного устройства и значительную часть жизни будет ожидать от короля Баварии обещанных денег на прокладку телеграфной линии, но, увы, так и не дождется.

Правда, можно считать воплощением этих идей следующую команду, которая вознамерилась осуществить телеграфную связь: уже знакомый нам Кук был потрясен увиденным аппаратом Шиллинга. Кук лихо взялся за создание телеграфа, но поначалу ему не хватало базовых знаний для преодоления «тупика Барлоу». Наверняка он и сам решил бы эту проблему (он держал связь с Фарадеем, который, по словам самого Кука, очень сильно ему помог), но судьба подкинула ему вариант еще лучше — он обрел партнера в лице Чарльза Уитстона, изготовителя музыкальных инструментов и преподавателя философии. Уитстон тоже экспериментировал с телеграфом, более того, он, знаток иностранных языков, прочел работу Ома от 1835 года, изданную на французском, и знал, как применить закон Ома к решению задачи. В итоге у ставших компаньонами Кука и Уитстона всё вышло замечательно, они получают патент, правильно определяют самых заинтересованных клиентов и начинают продавать строительство телеграфных линий железнодорожным компаниям — согласитесь, всё лучше и надежнее, чем ждать монарших благословений.

А что Морзе? После пересечения Атлантики другие дела захлестнули его с головой — он занят преподаванием искусств, он активный художник, картины которого хотят видеть все и у которого нет проблем с заказчиками и заказами, а кроме того, его притягивает политика. Морзе — нативист, это учение, суть которого в том, что прибывающие в Америку немцы, мексиканцы, ирландцы и прочие «разбавляют» великую расу переселенцев из Англии и это грозит ей деградацией. Так вот, нативизм распространяется в Америке в виде тайных организаций, и Морзе был весьма активным их членом. Он высказывался в том духе, что «гермафродиты» лояльны не новой империи, каковой он считал Соединенные Штаты, а папе римскому, и считал важным для сохранения «духа нации» заняться их изгнанием. Ну или истреблением, если изгнать не выйдет. Так себе позиция (заметим, периодически входящая в моду во многих странах), что подтвердилось результатами выборов мэра Нью-Йорка 1836 года, в которых решил участвовать Морзе: там он занял последнее место из девяти кандидатов. Вторым ударом стал его провал в конкурсе на роспись ротонды Капитолия. Работ должно было быть четыре, и у Морзе не было сомнений, что он единственный из живущих в Америке художников, который может быть удостоен этой чести. Увы, из четырех эскизов Морзе не был выбран ни один — работа досталась другим четырем мастерам.

Словом, жизнь кипит, событий в ней хватает, правда, события не бодрят и не стимулируют, и тут, в один прекрасный момент, в руки Морзе попадает статья о телеграфе Гаусса — Вебера. В его голове мгновенно оживают детали его пятилетней давности плавания на «Салли» и представления о телеграфе как о чем-то грандиозном. Он вдруг понимает, что, во-первых, время вовсе не упущено, во-вторых, тот набросок, который он сделал в каюте парохода, — лучшее решение, чем то, которым восхищается научный мир.

Между прочим, к тому времени у Морзе есть некоторый, впрочем, довольно скромный, опыт в изобретательстве, что вполне нормально для образованного джентльмена того времени. Он придумал машину для трехмерной резки мрамора, но не смог получить патент, так как аналог был запатентован намного раньше (хотя и не внедрен), а еще придумал отличную пожарную помпу, которая, впрочем, пожарных так и не заинтересовала и никаких дивидендов изобретателю не принесла. Но как мы знаем — отрицательный опыт — тоже опыт, если, конечно, его обладатель способен извлекать из провалов пользу.

Морзе как раз именно тот человек, который умел выжимать пользу из всего на свете. То, что технических навыков ему не хватает, его не останавливает — он берется воссоздать ту схему, которую набросал пять лет назад и... и получается так, что он даже стыдится показывать результат знакомым. Хотя Морзе вовсе не тот человек, которого останавливает неудача. Да, конечно, он утыкается в «тупик Барлоу» — и идет за разъяснениями к своим коллегам-профессорам: он обращается в Принстон к бесспорной звезде тех лет Джозефу Генри, о котором мы уже упоминали, и Генри вносит коррективы в его интересные, но довольно корявые схемы, после чего прибор Морзе становится работоспособным. Наиболее же активно и действенно откликается на его проблему друг Генри, Леонард Гейл, химик и минералог, придумавший использовать электрические реле.

Пока Морзе учится и закрывает пробелы в образовании (кто бы мог представить, что он способен забросить живопись?), мучаясь со своим изобретением, Кук и Уитстон, начавшие работы позже Морзе, не просто получают патент раньше него, но и заключают первый контракт в Америке — линия длиной 13 км заработала в 1837 году.

А что Морзе? А Морзе показывает свой аппарат буквально всем лучшим людям Америки, включая президента Мартина ван Бюрена, и, хотя его телеграф никак не может заработать, демонстрация, подкрепленная рассказом о его возможностях, неизменно вызывает фурор.

Во время одной из таких, скажем прямо, бесплодных презентаций к Морзе обращается студент-богослов и бывший слесарь Альфред Вейл. По его мнению, он знает, как улучшить аппарат и готов заняться этим на маленьком металлургическом предприятии своего отца.

Предложение принимается, и с этого момента дела с аппаратом Морзе явно пошли на лад. Неразрешимая проблема с прерыванием сигнала была закрыта использованием ключа, придуманного Гейлом. В 1840 году Морзе наконец получает патент на свое устройство, хотя его приоритет оспаривает множество людей, не только создателей действующего уже к тому моменту телеграфа, но даже врач Джонсон, в компании которого Морзе когда-то пересекал океан. Однако патент всё-таки был получен — Морзе, в отличие от прочих, патентовал не электромагнитный, а электромеханический телеграф.

Понятно, что патентные споры затянутся и будут отравлять Морзе жизнь еще очень долго. Его будут обвинять в том, что он не изобрел ничего нового, а просто объединил множество ранних изобретений в одном аппарате (а могло ли быть иначе и как еще можно достигнуть совершенства, не пользуясь лучшим из наработанного человечеством?).

Патент с боями и скандалами получен, но внедрение стоит огромных денег, которых у Морзе, бывшего успешного художника, в то время уже забросившего творчество, нет, и он штурмует Капитолий, объясняя конгрессменам, что такое прогресс и насколько он важен. И даже берет в компаньоны сенатора Фрэнсиса Смита, который лоббирует его (и, чего уж там — свои собственные, как совладельца компании) интересы, выбивая субсидию в $30 тысяч для строительства линии между Вашингтоном и Балтимором.

В конгрессе в ту пору как раз в разгаре большие дебаты — стоит ли государственному бюджету участвовать деньгами в проектах, в том числе инфраструктурного характера, или надо, чтобы такие проблемы, как сейчас модно говорить, «рыночек порешал» бы?

У сторонников отказа от государственного финансирования серьезные аргументы: они уверены, что подобное приведет разве что к коррупции, но вряд ли улучшит дело с инновациями. И об эту железобетонную позицию расшибаются все активности Морзе.

Заметим, что всего несколько лет спустя проблемы финансирования у Морзе, скорее всего, не возникло бы: не существующие пока, но быстро выросшие в монстров железнодорожные компании вложились бы в телеграф, как это произошло в Англии с разработкой Кука и Уитстона. Но пока вкладываться некому, и Морзе обольщает конгресс и сенат. К обольщению подключается лучше знающий «болевые точки» законодателей сенатор Смит, и, надо сказать, делает это весьма успешно: на фоне невероятно бурных дебатов в Капитолии об участии или неучастии государства в частных бизнес-проектах финансирование телеграфа Морзе было получено. Можно сказать, голосование за выделение средств прошло под шумок, и сумма, эквивалентная современному миллиону долларов, попала в руки компаньонов.

Работа закипела мгновенно: провода тянули по верхушкам деревьев, где растительности не хватало, устанавливали подпорки — эта идея «воздушки» оказалась самой простой в применении, в отличие от ранее разрабатываемых проектов по передаче сигнала с использованием водоемов или кабеля, закопанного в землю.

Потребовалось еще некоторое время для организации самой первой линии и привлечения внимания общественности к факту передачи по телеграфу — и наконец 24 мая 1844 года было передано специально изобретенной для этого азбукой первое сообщение: «Чудны дела твои, Господи».

Патентные споры сопровождают Морзе еще десять лет, его патент слишком уж схож с патентами Уитстона, и особенно с базовой идеей Штайнхайля. Окончательный патент он получит только в 1854 году, а вот в коммерческом плане дела идут гораздо успешнее: однопроводный телеграф Морзе выигрывает ценовую и качественную конкуренцию у всех остальных — многопроводных.

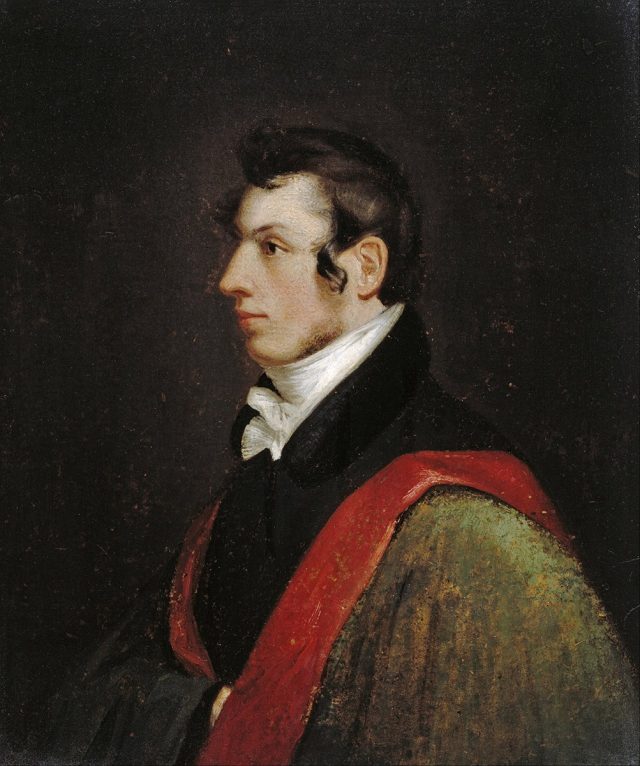

В начале 1850-х государственное финансирование в самой Америке уже не требуется: начинается эпоха великого железнодорожного строительства, есть кому платить за телеграф. Новинка уже опробована, разрекламирована, монархи Европы и Азии наперебой устраивают в честь Морзе приемы, одаривают его чем-то вроде золотых табакерок и прочей местной сувенирки и обязательно навешивают на грудь местный орден, которых набирается за жизнь Морзе столько, что даже на его широкой груди они не умещаются. Богач Морзе в состоянии отдариваться: например, королю Дании дарит выполненный им в 1831 году в Париже портрет Торвальдсена, который и сейчас украшает крупнейшую галерею Копенгагена.

Слава Морзе как технического гения велика — когда возникает задача прокладки трансатлантического кабеля, Морзе инвестирует в дело $10 тысяч, его включают в совет директоров в качестве «главного по электричеству», и он решительно вмешивается во все рабочие процессы. Две первые попытки завершаются неудачно, Сайрус Филд, инициатор проекта, отстраняет Морзе от участия в этом деле, и третья попытка этого невероятного проекта завершается-таки успешно.

Впрочем, Морзе, состояние которого приближается к миллиону, богат и независим, окончательный успех по прокладке кабеля, умножившего его состояние, не делает погоды в его финансовых делах. Конечно, со временем его устройство начинает терять ценность (Морзе, проживший 81 год, доживет до того момента, когда его аппараты будут сменяться более совершенными, а телефон сильно уменьшит трафик и потребность в телеграфе), зато не потеряет ценность и доживет до наших дней способ передачи информации, известный каждому как азбука Морзе.

Которая когда-то носила название азбука Морзе — Вейла. То ли ленивое человечество сократило это вовсе не длинное название, то ли тут прослеживается рука Морзе, который постоянно забывал упомянуть своего соавтора, но, так или иначе, Морзе благодаря его азбуке знают все, а о Вейле забыли.

Вейл вышел из бизнеса Морзе еще в 1848 году, разочарованным. Поначалу он договорился с Морзе на долю в 25%, которую поделил со своим братом, помогавшим ему воплотить аппарат в металле. После того как Морзе впустил в их бизнес сенатора-лоббиста, доля Вейла упала вдвое.

Недовольный такими условиями, Вейл пробовал что-то изменить, но, не получив после долгих споров и пререканий с Морзе и его новым важным компаньоном Смитом ничего, передал свою долю и долю своего брата Морзе на неразглашенных условиях и дел телеграфа больше не касался.

Аппараты Морзе принесли ему не менее $800 тысяч — это были роялти за использование его аппаратов во всём мире, Вейл же был счастлив, найдя работу инженера со ставкой в $900 в год (справедливости ради, это были огромные деньги, но несравнимо меньшие, чем заслуживал соавтор телеграфа и азбуки).

Как и многие богатые люди, Морзе увлекался философствованием (философское общество Америки почло за счастье принять его в свои ряды), проявил себя как борец за независимость Америки, ярый антикатолический ритор и при этом — яростный же сторонник рабства. Он считал, что рабство «от Бога», и война Севера и Юга стала для него трагедией: будучи во всём совершенным северянином, идею освобождения рабов он принять был просто не в состоянии — как мы помним, он считал, что и европейские-то иммигранты лишают Америку ее единства, что уж говорить о черных!

Его картины, выполненные в стиле классического романтизма, выставлены в Национальной галерее, а его телеграфный аппарат — в музее техники. Впрочем, при всей многогранности Морзе азбука — вот, пожалуй, то, что сохранило его имя в веках.