Материнство, придуманное мужчинами: как женская эмансипация изменила традиции изображения матери и ребенка

Проблеме нереалистичных требований к матерям уже тысяча лет. Хотя первые изображения Мадонны и младенца датируются II веком н.э, традиция изображения материнства сформировалась преимущественно в XIII веке на основе христианской догмы и воспроизводилась мужчинами-художниками столетиями. Но по мере нарастания эмансипации в искусстве появляются художницы и совсем другой образ материнства, полный не только умиротворения, но страха, отчаяния, усталости — и реалистичности. Искусствовед Елизавета Климова предлагает изучить женский взгляд на образ матери и ребенка в искусстве, который, возможно, станет новым каноном.

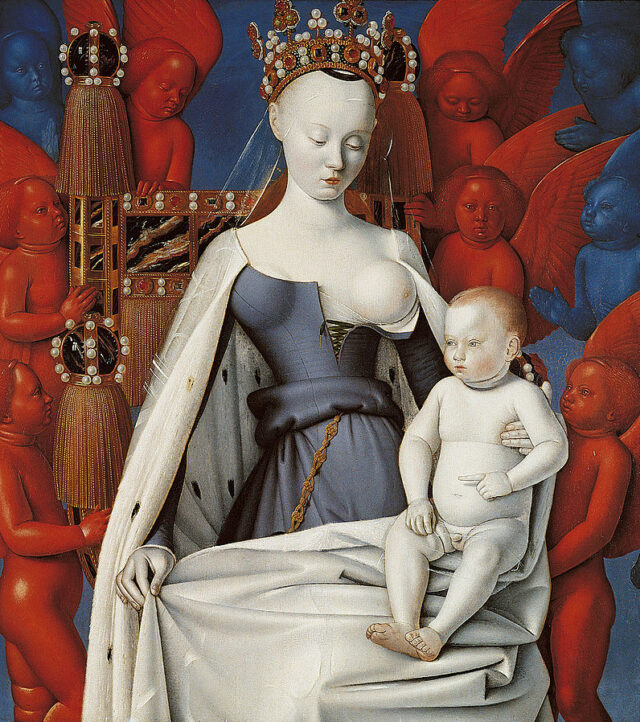

Долгое время в западной культуре тема материнства существовала исключительно в виде традиции изображать Деву Марию с младенцем мужского пола на руках или кормящей его грудью. Культ «новой Евы», способной противостоять искушению дьявола и положить конец первородному греху, родив Христа, сложился в Средние века и существовал вплоть до эпохи Просвещения.

Писали Мадонн преимущественно художники-мужчины (часто — монахи, соблюдающие целибат).

А у женщин вплоть до XIX века не было возможности заниматься искусством. Тех, кому это все же удавалось, обычно не допускали до написания библейских сцен (женщинам запрещали изображать обнаженную натуру и изучать строение человеческого тела), поэтому они не могли создать художественную традицию, опирающуюся на реальный опыт материнства.

В средневековом сознании Богородица воспринималась как символ, а не как живая женщина. Она могла олицетворять церковь — вместилище бога, быть Христовой невестой и Царицей небесной — а значит, по определению была лишена греховности. Благодаря этой установке в культуре появился образ божественной матери-девственницы, не имеющей ничего общего с земными матерями.

У Мадонны, в отличие от живой женщины, не бывает гормональных сбоев и проблем с кормлением, ее тело не меняется после родов, она не испытывает послеродовую депрессию, а также не ругает и не наказывает своего ребенка.

Она — совершенство. И именно это совершенство, созданное воображением мужчин, становится ролевой моделью для женщин на долгие века.

На картинах Перуджино и фра Беато Анджелико Дева Мария всегда смиренна, меланхолична и служит по большому счету лишь фоном для мальчика-бога. Следуя канону, художники не делают акцента на духовной и физической связи между матерью и ребенком: это кажется слишком земным — и от того недопустимым.

С последующей секуляризацией изображения Богородицы и младенца Христа становятся более жизненными. Например, в картине Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа») мы видим улыбающуюся девушку, одетую, как флорентийка того времени. Она увлеченно играет с ребенком.

А в работе Андреа Соларио «Мадонна с зеленой подушкой» кормящая Мария напоминает реальную женщину, а не застывший образ.

Но все же для художников-мужчин изображение материнства — это скорее аллегория и незыблемый канон. Даже в ХХ веке многие живописцы продолжали следовать устоявшейся иконографии: у скандального символиста Густава Климта, известного чувственными образами женщин, спящие женские фигуры с младенцем на руках — отсылка к традиционному символизму Девы как «розы без шипов» и к сюжету «Мадонна во славе».

А итальянский авангардист Амедео Модильяни, хоть и предпочитал писать в качестве моделей цыганок и проституток, все равно не выходил за пределы привычного клише.

Материнство у художниц

В XVIII веке под влиянием философа Жан-Жака Руссо материнская нежность превратилась в самостоятельную тему женского портрета. Гармоничная связь между матерью и ребенком воспринимались как выражение добродетели и источник земного счастья. Тогда же на арт-сцене наконец-то появляются художницы, готовые осмыслить материнство через призму собственного опыта.

Когда француженка Элизабет Виже-Лебрен пишет королеву Марию-Антуанетту в окружении малолетних чад, она нарушает канон парадного портрета в угоду семейной идиллии. Вместо застывших поз и отстраненных лиц мы видим трогательную интимную сценку: в центре — королева с младенцем Луи-Шарлем на руках, старшая дочь Мария-Тереза ласково льнет к матери, а дофин Луи-Жозеф указывает на колыбель, затянутую траурной тканью (недавно от туберкулеза скончалась малышка София, младшая из отпрысков королевской семьи).

На портрете Виже-Лебрен ненавистная для французов Мария-Антуанетта показана и величественной монархиней, и любящей матерью (какой она, кстати, была в жизни) — примером для своих подданных.

Однако настоящую революцию в изображении материнства произвела американская импрессионистка Мэри Кассат. Кассат — которая, кстати, не имела собственных детей — совершенно по-новому раскрыла взаимоотношения матери и ребенка через сцены повседневной жизни.

Ее младенцы не исполнены священного пафоса, не позируют подобно взрослым и не выглядят умилительно-сентиментальными. Она пишет их такими, какие они есть: сонными, капризными, взъерошенными — и очень реалистичными.

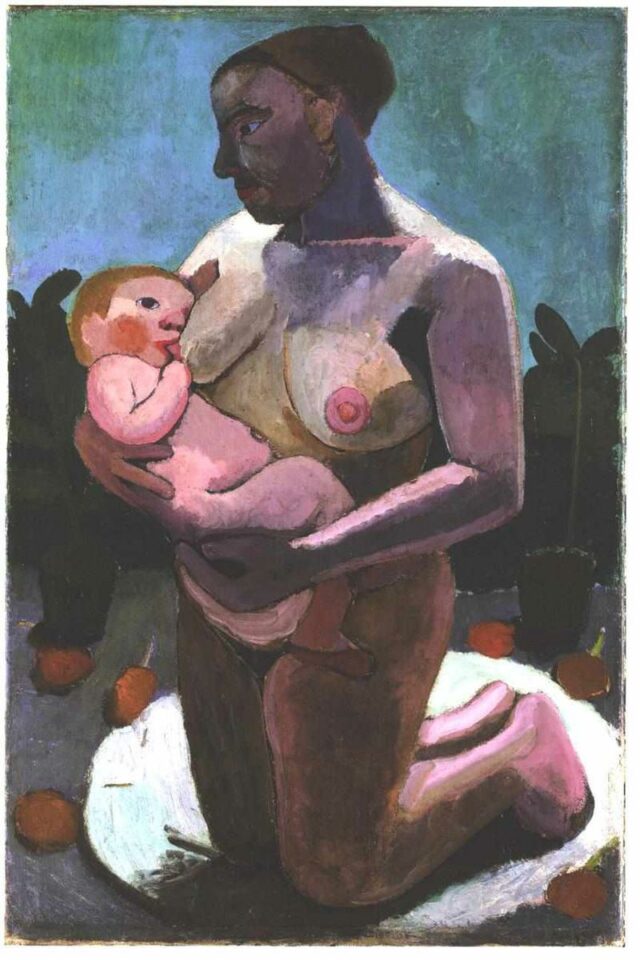

Художницу Паулу Модерзон-Беккер обвиняли в недостаточной женственности, называли ее картины слишком грубыми и оскорбляющими немецких женщин.

Фигуры ее моделей словно высечены из камня — настолько тяжеловесными они кажутся. В них ощущается мощь, телесная сила и первобытная чувственность. Ее матери напоминают одновременно древних идолов и живых женщин с естественными формами, изменившимися после родов.

Модерзон-Беккер работала на стыке символизма и примитивизма, воплощая во множестве портретов детей и беременных женщин свое нереализованное желание материнства. По иронии судьбы, это желание в конечном итоге стоило ей жизни: художница умерла от послеродовых осложнений в 31 год.

Потеря ребенка

Потеря ребенка — еще одна важная тема, которую в искусстве достаточно долго отображали только мужчины.

Евангельский сюжет об избиении младенцев был очень популярен в XIII–XVII веках.

Художники стремились передать весь ужас этого события: бессердечные стражники грубо хватают малюток, чтобы немедленно предать их смерти, а обезумевшие матери пытаются спасти своих детей.

Нельзя сказать, что подобные сцены были лишены реалистичности: многочисленные войны вполне могли служить для них прообразом (у того же Брейгеля мы видим в роли стражников карательные отряды герцога Альбы, славящегося своей непримиримой жестокостью в истреблении нидерландских протестантов).

Однако взгляд художника-мужчины — это всегда взгляд со стороны. Что у Джотто, что у Никола Пуссена сцены избиения младенцев работают в лучших традициях драматического театра. Кричащие и плачущие женщины противопоставляются суровым воинам с оружием в руках, а обнаженные младенцы, лежащие на земле словно куклы, остаются недвижимы и беззащитны.

В этих сценах четко разделены добро и зло, сила и слабость. Женщины, как и дети, всегда пассивные объекты, жертвы действий мужчин.

Более глубоко страдание матери, потерявшей ребенка, раскрывается в иконографии Пьеты — сцены оплакивания мертвого Христа Марией.

Сам сюжет возник в XIII веке в Германии и быстро распространился по всей Европе.

Изначально Марию изображали изможденной пожилой женщиной, держащей на руках истерзанное тело взрослого сына, но с развитием культуры Ренессанса образ стал меняться: Мария заметно помолодела, да и у Христа исчезли следы истязания. Исследователи полагают, что сюжет Пьеты возник как трагическая параллель к «Мадонне и младенцу».

В живописи эта идея раскрывается, например, у Джованни Беллини в «Мадонне на лугу»: на фоне умиротворенного пейзажа мы видим опечаленную Богоматерь, смиренно молящуюся над телом спящего (мертвого?) младенца Христа.

Таким образом художник соединил два главных христианских сюжета в одной композиции.

Женщины тоже обращались к сюжету Пьеты, но к христианскому канону в их работах, как правило, примешивался субъективный опыт утраты.

В 1938 году художница Кэте Кольвиц создала скульптуру «Мать с мертвым сыном», которая в 1993 году превратилась в мемориал жертв войны и тирании в Германии.

Несмотря на героический пафос, работа Кольвиц — результат личного переживания и несет в себе трагический опыт самой художницы. В Первой мировой войне погиб ее младший сын, а Вторая мировая забрала и внука.

В работах «Мать с двумя детьми» (1934), «Башня матерей» (1937–1938) и «Семена посева не должны быть перемолоты» (1941) Кольвиц обращается к социальному и политическому высказыванию. Идейные установки фашистской Германии предопределяли роли женщин и детей служением фюреру, поэтому художница изобразила матерей, которые своим телом, словно щитом, закрывают потомство от тлетворной идеологии.

Творчество мексиканской художницы Фриды Кало скорее напоминает дневник — настолько много в ее картинах сокровенных переживаний. И одна из самых болезненных тем у Кало — невозможность стать матерью. В 18 лет Фрида попала в аварию и из-за полученных травм навсегда лишилась способности выносить ребенка.

В 1932 году, находясь в Детройте после выкидыша, она пишет работу «Больница Генри Форда». В центре картины больничная койка, на которой распласталась плачущая женщина в луже крови. Она держит в руке 6 лент, на конце каждой — значимый для нее символ.

Потерянный ребенок, орхидея (возможно, прообраз матки — «соединение сексуального и сентиментального»), улитка (сам процесс выкидыша, когда плод медленно выходит из лона), анатомический женский макет («попытка объяснить устройство женщины»), металлический механизм («механическая часть любого дела») и кости малого таза (перебитые в аварии, они стали причиной, по которой Фрида так и не смогла родить).

Кровать Фриды словно парит в пустом пространстве на фоне безликого урбанистического пейзажа, который подчеркивает ее одиночество и отчаяние.

У дадаистки Ханны Хёх в картине «Женщина и Сатурн» (1922) раскрывается амбивалентность чувств женщины, вынужденной выбирать между мужчиной и ребенком.

Симбиотический союз «мать и дитя» на переднем плане сталкивается с угрозой, воплощенной в смутном образе мужчины на заднем фоне. Это отсылка к античному мифу о Сатурне, боявшемся свержения собственными наследниками и потому убивающему их сразу после рождения.

Для Хёх это была еще и личная история: она сделала два аборта от художника Рауля Хаусманна, которого устраивала роль любовника, но не отца. Полупрозрачное дитя на полотне — так и не рожденная жертва кровожадного Сатурна.

Материнство через фем-оптику

В 1970-х женские голоса в искусстве стали звучать все громче и настойчивей. Это совпало с открытием новых медиа, таких как фотография, видео и перформанс. Художницы быстро освоились с актуальными практиками, отводя центральную роль телу и стремясь разрушить его традиционное восприятие.

Венская акционистка VALIE EXPORT известна в первую очередь своими радикальными работами с сильным феминистическим уклоном. В 1976 году она делает серию цветных фотоколлажей, копируя жесты итальянской религиозной живописи, где представляет себя в виде Мадонны в окружении бытовых предметов — символов псевдоосвобождения домохозяйки в послевоенные годы.

В «Мадонне, рожденной от Пьеты Микеланджело» вместо тяжелых драпировок одеяния Девы Марии, на которых в оригинале покоится мертвый Христос, мы видим между ног художницы стиральную машину с красной тряпкой, выпадающей из открытого люка. Это имитация менструальной крови, которая даже после стирки не может быть уничтожена, потому что является частью природы женщины.

Таким образом VALIE EXPORT высмеивает религиозный канон, где чистота Мадонны противопоставляется нечистоте обычных женщин.

В своих коллажах художница заменяет священное тривиальным, десакрализируя материнство и избавляя его от навязанных стереотипов.

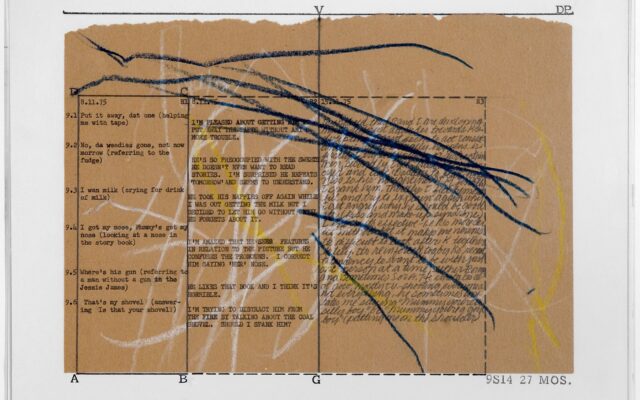

Другая феминистка и активистка Мэри Келли создает в 1973–1979 годах проект Post-Partum Document («Послеродовой документ»), целиком и полностью основанный на собственном опыте беременности и воспитания ребенка. Изначально задуманный как социальный проект, «Послеродовой документ» превратился в полноценное концептуальное высказывание, где художница подробно раскрывает повседневность материнства, тем самым спуская с небес на землю всех любителей мадонн и младенцев.

В работе Келли присутствуют испачканные подгузники (с подробным перечислением съеденного накануне), распашонки, детские каракули вперемешку с графиками, таблицами кормления и текстами с размышлениями художницы о роли матери. Келли формирует отстраненный, даже объективный взгляд на материнство, при этом находясь внутри процесса — то, что никогда не делали художники-мужчины.

Художница или мать?

Английская бунтарка от арт-мира Трейси Эмин как-то заявила: «Есть хорошие художники, у которых есть дети. Конечно, есть. Их называют мужчинами», — обозначив один из самых животрепещущих вопросов в мире искусства: может ли женщина совмещать роли матери и творца?

Долгое время считалась, что единственное предназначение женщины — быть хранительницей очага, поэтому для многих художниц прошлых веков карьера заканчивалась после замужества.

Плюс воспитание одного или даже нескольких детей отнимало слишком много времени, зачастую у творческих матерей не было элементарных условий для работы. Немудрено, что в общественном сознании закрепилась мысль, что путь истинной художницы — это свобода от материнских уз.

Однако в истории искусства есть немало примеров, доказывающих, что совмещать материнство и художественную карьеру можно: импрессионистка Берта Моризо стала отличной матерью для дочери Жюли, которую часто изображала на своих полотнах, Кете Кольвиц воспитывала двух детей, а Луиз Буржуа — трех. Феминистка Мэри Келли вообще превратила материнский опыт в произведение искусства.

Но есть и те, кто сознательно выбирал отказ от материнства. Например, Марина Абрамович в автобиографии призналась, что у нее было несколько абортов, потому что она твердо решила не рожать детей. Такого же мнения придерживалась и Джуди Чикаго. В 2012 году она сказала: «На этом свете не было способа сделать так, чтобы у меня были и дети, и та карьера, что у меня была».

Современное искусство продолжает с интересом исследовать тему материнства, смещая фокус на субъективное восприятие женщиной тела, ощущений во время беременности или периода лактации, связи с ребенком и даже послеродовой депрессии.

Что ж, возможно, в недалеком будущем мы получим совершенно новый, свободный от религиозной и патриархальной оптики образ матери — и именно он превратится в незыблемый канон.