Нейрогенез у людей: новые доказательства

Рождаются ли в мозге взрослого человека новые нейроны? Идея «нервные клетки не восстанавливаются» давно вошла в фольклор, но для ученых это по-прежнему предмет острых дискуссий. Новое исследование может положить конец вековому спору.

Не разглядели прорыв

Еще в 1960-х годах исследования мозга крыс с помощью радиоактивных маркеров, проводимые Джозефом Альтманом, показали, что у них нейрогенез (то есть рождение новых нейронов) продолжается на протяжении всей жизни. Альтман обнаружил, что новые нейроны рождаются в гиппокампе, а позже нашел их также в обонятельной луковице и мозжечке.

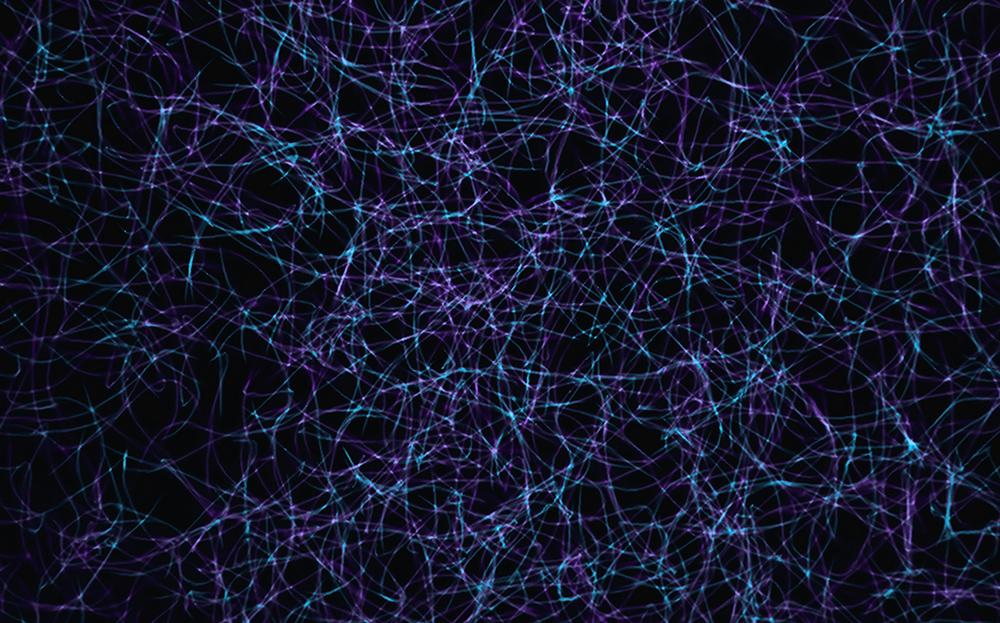

Но результаты Альтмана оказались слишком еретическими для своего времени: с конца XIX века в науке доминировала идея «закрытой нервной системы», которую продвигал крупнейший авторитет в области нейроанатомии, нобелевский лауреат Сантьяго Рамон-и-Кахаль, категорически отрицавший появление новых нейронов у взрослых животных. Поскольку нейроны включены в очень сложную сеть связей, казалось маловероятным, что организм может встроить новую такую клетку в уже сложившуюся сеть. Это уже в XXI веке идея о пластичности мозга стала фундаментом нейронауки, а в ХХ году мозг взрослых людей представляли как раз и навсегда сформировавшийся.

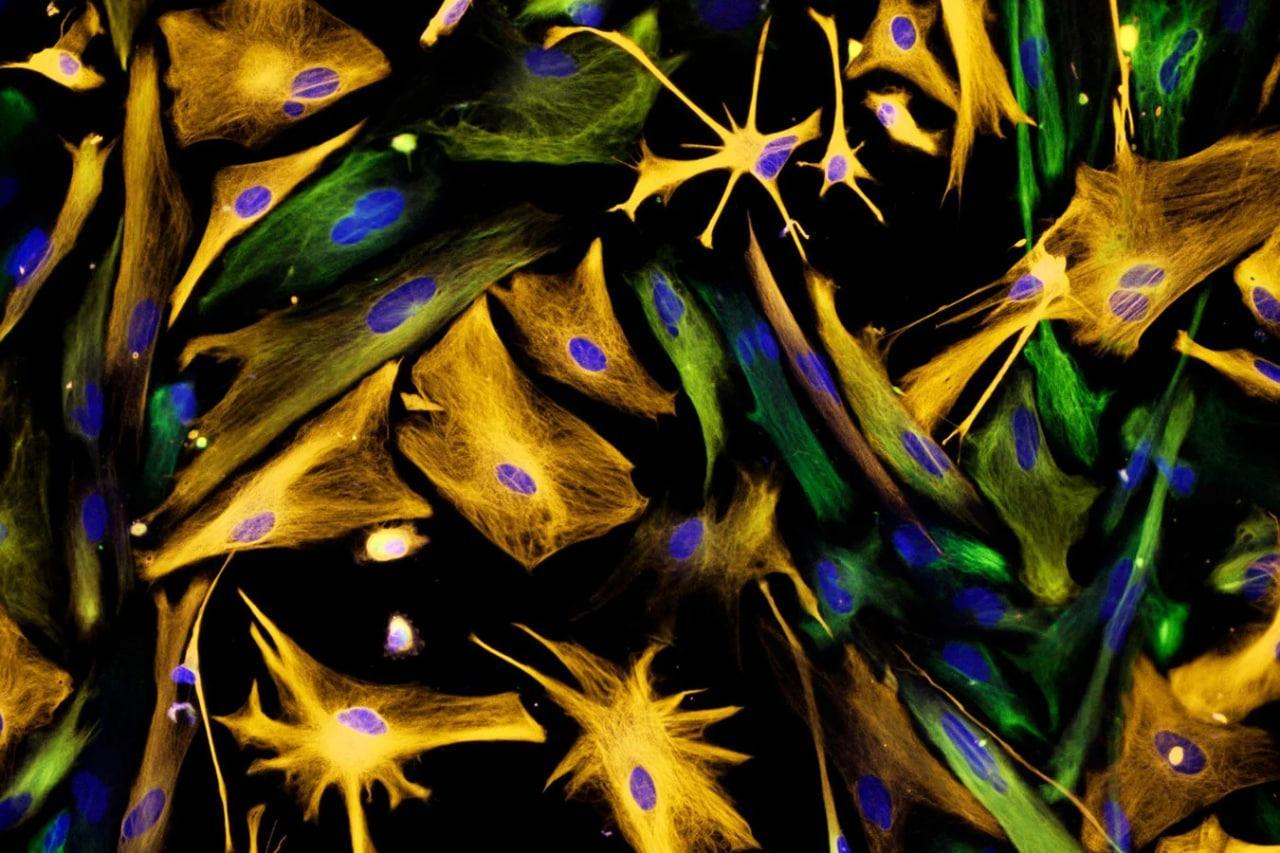

Поэтому большинству специалистов данные о появлении новых нейронов у крыс казались артефактами окрашивания. Методы, доступные до 1970–1980-х годов, не позволяли точно различать делящиеся нейроны и похожие на нах внешне глиальные клетки, обслуживающие нейроны, — например, астроциты, которые рождаются из тех же клеток-предшественников, что и нейроны.

Мода на нейрогенез приходит и уходит

В 1990-х наконец появились надежные иммуногистохимические маркеры, которые позволили доказать, что новые клетки — действительно нейроны, а не глия. Переломным стало исследование 1998 года Петера Эриксона с коллегами, которое впервые показало нейрогенез в гиппокампе взрослого человека, а не только у животных. Работа вызвала большой резонанс — догма, что нейроны у взрослых не обновляются, фактически рухнула.

Научные заслуги Альтмана наконец признали, началась новая волна исследований нейрогенеза и нейропластичности мозга. Появились надежды, что стимуляция нейрогенеза может помочь при лечении многих заболеваний, от деменции до депрессии. Но оказалось, что дискуссия не закончена. В 2018 году в журнале Nature вышла новая работа, которая оспаривала нейрогенез у взрослых людей: авторы заявили, что, по новым, более точным данным, у людей старше подросткового возраста новых нейронов не наблюдается.

Это вызвало новый раунд дебатов. Сложилась ситуация, когда одни группы ученых подтверждают, другие отрицают наличие нейрогенеза в гиппокампе взрослых, а третьи утверждают, что хоть новые нейроны у взрослых и рождаются, но крайне мало. Консенсуса нет до сих пор: споры идут и среди тех, кто признает нейрогенез, — о том, до какого возраста он сохраняется и насколько он функционально значим для взрослых людей.

Поздравим себя!

Новая работа, опубликованная в июле в журнале Science, призвана положить конец этим спорам. Исследователи сосредоточились на поиске новых нейронов в гиппокампе: из предыдущих исследований уже было ясно, что если нейрогенез у взрослых происходит, то, скорее всего, в этой важнейшей и таинственной структуре мозга, связанной с запоминанием нового, картами реальности, оперативной памятью и, возможно, сознанием.

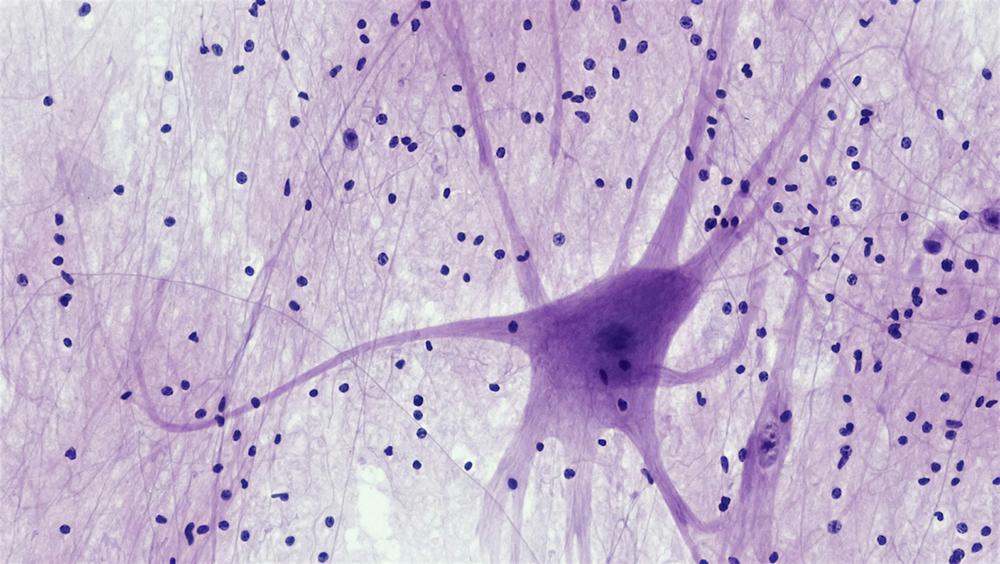

Молодые нейроны уже не раз находили в мозге взрослого человека, но оставался вопрос, были эти «незрелые» нейроны только что возникшими или просто «спавшими», не развивавшимися до поры. В человеческом гиппокампе до сих пор не находили так называемых «клеток-предшественников», которые делятся и развиваются, чтобы превратиться в новые нейроны и глиальные клетки (зато их находили у мыши и свиньи). А сейчас команда нейробиологов из Каролинского института в Стокгольме выяснила, откуда появились эти нейроны.

Для этого они изучили незрелые нейроны и клетки-предшественники в гиппокампе шести маленьких детей, чей мозг был передан науке после их смерти. Из сотни тысяч клеток выделили РНК и нашли те комбинации РНК, которые можно использовать как надежные маркеры определения стадии жизни нейрона. А потом стали искать эти маркеры в 19 гиппокампах людей, умерших в возрасте от 13 до 78 лет. Оказалось, все они, кроме одного, содержали незрелые нейроны, а 12 из 19 — клетки-предшественники.

Получается, новые нейроны у нас в головах все-таки рождаются (причем не где-нибудь, а в важнейшем для обучения, запоминания и сознания центре), — вот только не у всех. Исследования на мышах ранее показали, что нейрогенез и у них иногда нарушается — например, при болезни Альцгеймера или при депрессии. А новое исследование показывает, что и у разных людей количество клеток-предшественников сильно различается. В более молодом мозге, как правило, нейронов-предшественников больше, чем в более старшем, а в тканях пяти из 14 взрослых людей, включенных в выборку данных, нейронов-предшественников не обнаружено.

Итак, теперь то, что у нас в мозге могут рождаться новые нейроны, можно считать окончательно доказанным. Но остаются важнейшие вопросы. У кого их рождается больше, а у кого меньше? И от чего это зависит? Насколько новые нейроны важны для нашего мозга? Какую именно роль они играют?

И самый главный вопрос: как стимулировать нейрогенез?