Подвинься, писатель из мяса! Что мы узнали благодаря книге, которую написали Павел Пепперштейн и нейросеть ruGPT-3

Не секрет, что нейросети новейшего поколения с легкостью имитируют деятельность переводчиков, копирайтеров и т. д., но до недавнего времени никому не приходило в голову усадить такую программу за писательский стол, да еще и на равных с человеком правах. Теперь же авантюрный творческий союз литератора и нейросети состоялся: Павел Пепперштейн и обученная на его текстах модель ruGPT-3 написали книгу рассказов, поделив авторство пополам, а читателям предлагается поломать голову, угадывая, кто именно сочинил тот или иной текст — прославленный концептуалист или бездушные компьютерные алгоритмы. Поскольку и сам этот необычный эксперимент, и поднятые им проблемы несомненно заслуживают внимания, «Нож» обратился к Ивану Напреенко с просьбой как следует во всем разобраться и сделать выводы.

Публикация сборника «Пытаясь проснуться» хорошо ложится в серию недавних новостей: у нейросети DALLE-2 обнаружился тайный язык, в переводе с которого, например, Apoploe vesrreaitais означает «птицы»; инженер Google обнаружил, что нейросетевой чат-бот LaMDA считает себя личностью и хочет, чтобы к нему относились соответствующим образом; в издательстве Individuum вышла книга, которую сочинили вместе писатель и нейросеть ruGPT-3.

От всех трех сообщений слегка щекочется мозг: неужели там действительно кто-то пытается проснуться навстречу нам? Однако новость о выходе книги «Пытаясь проснуться» отличается от первых двух, поскольку при внимательном рассмотрении остается тем же, чем и кажется. Дело в том, что DALLE-2 — вовсе не язык, а система комбинирования сегментов слов, часто сопровождающих те или иные изображения. Диалоги с LaMDA инженер редактировал, чтобы они выглядели убедительнее. И только коллаборация Павла Пепперштейна с нейросетью, которую сам писатель называет «Тесорйен», — действительно первый совместный сборник рассказов человека и алгоритма, причем понять, где чьи рассказы, не так-то просто.

Знакомство с этим художественно-технологическим достижением человеческой мысли навело меня на три вопроса.

Удачен ли проект «Пытаясь проснуться» с точки зрения нейросетевого литературного творчества? Что он говорит об эволюции Пепперштейна как писателя? И что эта книга сообщает нам о нашем восприятии текстов на заре предполагаемой эпохи нейросетей?

Мутно, но пугающе похоже

Сборник «Пытаясь проснуться» устроен как змея, кусающая собственный хвост. Ровно половину рассказов написал (-а? -о?) Тесорйен, выкормленный текстами Павла Пепперштейна, другую половину — Пепперштейн, подражая текстам, сгенерированным в подражание ему. Сами рассказы вполне соответствуют тому, чем писатель занимается уже не первый год: они представляют собой психоделический катап из эзотерических детективов, шпионских романов, сказок и трип-репортов, где нарративные твисты и словоблудие — не баг, но организационный принцип.

Правда, в этот раз словоблудие перешло из качества в неоднородное количество.

В моем случае чтение сборника происходило так: поначалу казалось очевидным, кто и что сочинил или «сочинил», однако ближе к середине я забуксовал — лимит доверия к человеку был исчерпан, а каждый следующий текст казался пепперштейновским, причем без приставки «нейро». Такая растерянность (несколько, признаюсь, жутковатая) достигла пика на зарисовке «Заводная бездна»:

«На одном аукционе, который особенно любили аристократы и безумные богачи, продавались роскошные старинные куклы. Самой желанной была кукла в пышном платье, изображавшая девочку в костюме аристократки: в ушах ее звенели маленькие колокольчики, на полных розовых губах застыла легкая улыбка, а в прозрачно-синих глазах — выражение нежной тоски. <…> Аукционист закивал головой и объявил:

— Уважаемые господа! Мы начинаем аукцион! Продается кукла, изображающая девочку в костюме аристократки. Кукла особо хороша тем, что ее одежда и аксессуары действительно имеют вид настоящих, хотя и являются всего лишь имитацией. Стартовая цена — миллион евро!»

Было трудно поверить, что нейросеть так ловко обыгрывает тему человеко-нечеловеческого двойничества в смутно узнаваемых и вполне близких Пепперштейну декорациях Юрия Олеши, но для живого писателя такой ход казался слишком лобовым.

Ближе к концу книги замешательство унялось. Руководствуясь методом исключения и знакомством с пепперштейновским корпусом, я с первого раза угадал авторство 22 рассказов из 24, а со второго — все 24, причем в первый раз ошибся, посчитав лобовое человеческое решение менее вероятным.

Я рассказываю об этом потому, что мой опыт подтверждает слова Сергея Маркова — главы команды, создавшей Тесорйена, который полагает, что при правильной настройке нейросети успешность угадывания зависит лишь от степени читательского знакомства с пепперштейновским творчеством: «преимущество будет у литературоведов, которые хорошо творчество Павла знают». Лично мне его утверждение кажется чересчур технооптимистичным, но я, как видно из сказанного выше, оказался не самым показательным участником данного эксперимента по причине излишней осведомленности. Кстати, любой прочитавший книгу может проверить свое чутье и оценить правоту Сергея Маркова при помощи специальной формы.

Как бы то ни было, но наихудшим испытуемым следует признать самого Пепперштейна: он не увидел себя в цифровом слепке ruGPT-3 — причем не потому, что сеть не поняла, как он пишет, но потому, что она не знала, о чем он молчит. Вот что Павел сказал мне по этому поводу:

«В начале мне передали большую охапку этих рассказов. Первый рассказ назывался „Бэха“, что меня позабавило, потому что я не знал, что такое бэха. Я человек, который не интересуется автомобилями и никогда не сидел за рулем автотранспорта, так что первое соприкосновение с рассказами, которые были написаны „под меня“, началось со слова, которое я просто не знал. Таких слов и понятий там довольно много, из чего я заключил, что любая имитаторская деятельность, в частности имитация со стороны нейросети, прокалывается именно на минусах. Гораздо легче имитировать то, что человек знает, чем то, что он не знает».

Подобный эффект знаком всем, кому дарили уличные шаржи на них самих: сходство имеется, внешнему наблюдателю оно может показаться смешным, но при взгляде изнутри различия кажутся вопиющими. Возможно, дело отчасти в ошибке разработчиков: они, по собственному признанию, тренировали сеть в том числе на текстах, «которые несомненно повлияли на авторскую манеру Пепперштейна», однако сам Павел никакого родства с Леонидом Андреевым, Александром Грином, Борисом Лавреневым и т. д. не признает.

С точки зрения внешнего наблюдателя, не относящегося к числу рьяных поклонников Пепперштейна, нейросеть Тесорйен гонит нарратив, весьма схожий с объектом ее подражания. Да, она не очень справляется с репликацией характерных мотивов, а произвольность ее образов явно шире авторской парадоксальности. Однако она хороша в сновидческих вывертах, неплохо имитирует язык, пускай ее стилистический репертуар не слишком устойчив и далек от пепперштейновского разнообразия. Основная же и наиболее заметная ее особенность состоит, как мне кажется, в специфической мутности, расфокусированности текста.

Чувствуется, что смысл этого бормотания непонятен не только читателю — его не понимает и то, что бормочет.

Напрашивается вопрос: а не является ли Павел Викторович идеальным соавтором Тесорйена, коль скоро характерные проблемы нейросетевого письма могут восприниматься как его фирменная онейричность, особенно характерная для текстов Пепперштейна последних лет?

Марков уверен, что и да, и нет:

«С одной стороны, тексты Павла часто парадоксальны, за этим можно скрыть промахи нейронной сети, которая иногда испытывает сложности со сложным и неровным повествованием. Списать нелогичность можно на прием. С другой стороны, те парадоксы, которые мы находим в произведениях Пепперштейна, — это то, чему трудно научиться. По Гамбургскому счету здесь плюсы уравновешивают минусы».

Получается со всеми оговорками, что нейросетевая половина сборника — это скорее хорошая новость для тех, кто связывает с генеративными языковыми моделями будущее литературы. Например, им, вероятно, можно будет доверять производство проходных фрагментов жанровых произведений, то есть тех кусков, где уровень авторского участия не особенно важен.

Успешный побег от читателя

Посмотрим теперь, что книга «Пытаясь проснуться» сообщает нам о писательской эволюции Пепперштейна.

«С начала нулевых годов, после того как закончилась многолетняя работа над гигантским романом „Мифогенная любовь каст“, я стал писать рассказы, которые иным (и, видимо, довольно многим) читателям казались и кажутся описаниями галлюцинаций или же фрагментами некоего бессознательного текста, запечатленного под диктовку транса или делирия, — сообщает в послесловии писатель. — Или же эти рассказы могут показаться всплесками какого-то неконтролируемого юмора — из разряда тех внутренних шуток, которые искренне смешат нас самих, но вряд ли смогут рассмешить окружающих».

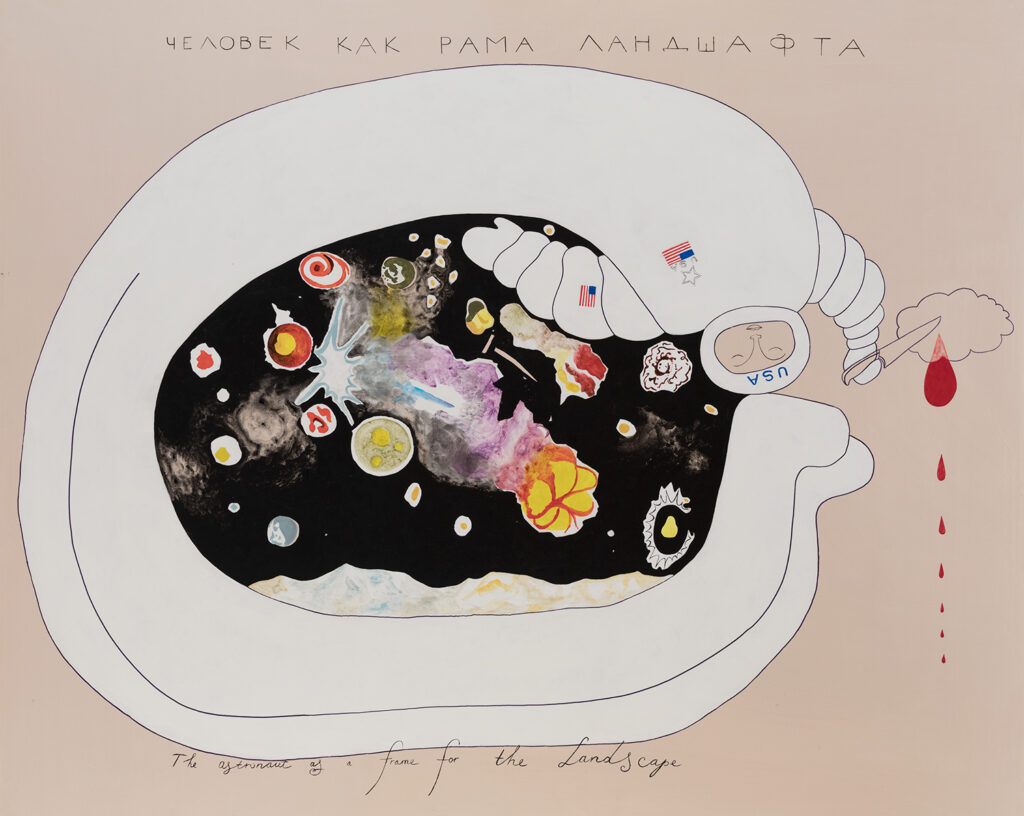

Тут необходима короткая историческая справка. Пепперштейн — золотой ребенок московского концептуализма. В современном изводе это направление в искусстве часто воспринимается как эскапистское, перпендикулярное общественно-политическому контексту, хотя концептуализм возник как реакция на духоту Советского Союза и генетически с ней связан. Более того, работы таких художников, как Игорь Макаревич и Елена Елагина, Андрей Монастырский и Илья Кабаков не чужды политической рефлексии (в частности, о сталинском наследии).

Пепперштейн как представитель младшего поколения московских концептуалистов довел до предела романтическо-эскапистский потенциал направления, во многом связанный с художественными практиками его отца.

Виктор Пивоваров делил культуру на «массовую», «детскую», «высокую» и считал, что в его работах две последних сходятся. Пепперштейн же решительно смешивает в своих произведениях все три, достигая эффекта, который на его же языке можно определить как леденцовую эйфоричность.

Пика формы эта леденцовость достигла в первом томе «Мифогенной любви каст» («МЛК», 1999), написанном в соавторстве с Сергеем Ануфриевым, другом и коллегой Пепперштейна по художественной группе «Медицинская герменевтика». «МЛК» — эпическое повествование о магическом фронте Второй мировой войны, в котором парторг Дунаев сотоварищи ведет потустороннюю борьбу с героями европейских сказок. Это не только невероятно смешной и энергичный текст, способный поднимать дух и заражать детским энтузиазмом (и в этом смысле действующий совершенно медицински, терапевтически), «МЛК» — еще и народный блокбастер, который демонстрирует, как вольно, но вместе с тем любовно можно обходиться с темой ВОВ, и философская инструкция по выживанию, а также, как ни сложно говорить об этом сейчас, — чрезвычайно патриотическое произведение. Первый том, писавшийся в 1990-е, как будто не только отражает веселую и страшную сумятицу первого постсоветского десятилетия, но и обозначает альтернативный путь развития, с которого страна в какой-то момент свернула.

Уже во втором томе (2002), написанном одним Пепперштейном, «МЛК» стала засахариваться: повествование замедлилось и начало погружаться само в себя.

Чем дальше, тем сильнее его новые сочинения походили на «всплески внутреннего юмора». Можно сказать, что по мере того, как росло увлечение писателя игрой с омонимами и символами, эзотерикой и внутренней мифологией, его тексты утрачивали увлекательность, как если бы их автор добился такого успеха в освоении столь любимых им «техник ускользания», что ускользнул от читателя окончательно. Вероятно, утрату способности удерживать читательское внимание следует считать весьма критичной для поклонника вселенной «Марвел», к числу которых относит себя Пепперштейн. Сказанное в полной мере относится и к текстам, составившим книгу «Пытаясь проснуться».

Конечно, Пепперштейн не ставил себе целью просто сбежать от читателя — его эскапизм более сложный. Например, тексты периода пост-«МЛК» предлагают альтернативный способ соотнесения себя с миром идеологии: в «Свастике и Пентагоне» (2006) — не самой лучшей, но характерной пепперштейновской книге 2000-х — автор выявляет внутри идеологии особое наслаждение, некую парадоксальную отвязность, которую можно обрести, играя с идеологическими символами. Эти символы подвергаются «очищению»: такую процедуру можно описать как сожжение понарошку, не всерьез, сожжение, которое высвобождает энергию, содержащуюся во внутренних связях означающих.

Подобная фривольность не лишена тонкого цинизма (пожалуй, то же самое относится вообще к любой игре), который прекрасно сочетается с нежеланием принимать в расчет историческое содержание вещей.

Этот игнор принимает также иную форму: стремление выпасть из настоящего, отделавшись от навязчивой злобы дня.

«То, что называется современностью, подвергается в этих рассказах <…> инфантильному изничтожению», — говорится в послесловии.

Поясним это на примере представлений Пепперштейна о ситуации в современном искусстве. Искусство, которое ему не нравится, представляет собой схватку «взрослых» (пугающе серьезных, назидательных) субкультур, схватку насмерть, где должен остаться один победитель. Пепперштейну же мила модель искусства как детской площадки, где разные культуры вместе играют (танцуют, трахаются). Для перехода в состояние детской игры из состояния взрослой конфликтности (из войны в рейв, мог бы сказать Пепперштейн), субкультура должна «обезвредиться», отказаться от претензий на серьезность, впасть в детство — подобно тому, как обезвредилась и впала в детство советская культура, чтобы стать материалом для «МЛК».

Очевидно, что модель детской площадки доминировала в 1990-е с их административным и культурным хаосом. Сегодня же модель общего пространства (если только это не пространство ура-патриотизма) стала окончательно нереализуемой, но вовсе не из-за немилых Пепперштейну нравоучительных активистов, а благодаря искусствоведам в штатском.

Похоже, пока писатель десятилетиями всматривался в свой эйфорический калейдоскоп с осколками обезвреженных культур и нарративов, уродливая морда повестки заполнила всё пространство, где теперь уже невозможно резвиться так, будто ничего не происходит. И дело не в том, что Пепперштейн изменил себе — напротив, он весьма последователен, но очевидным образом изменился контекст. Теперь сила его «инфантильного изничтожения» равна даже не комариному укусу, а выдоху в молоко.

Возможно, именно поэтому новая книга вместо ощущения легкости вызывает такое чувство, будто голоса человека и нейросети сливаются в необязательное и непонятно к кому обращенное бормотание.

Кроме того, тексты из «Пытаясь проснуться» плохо запоминаются. В отношении произведений Тесорйена это отмечает сам Пепперштейн, но увы — то же самое верно и для его работ. Строчки смешиваются, оставляя в памяти горсть знакомых образов и мотивов: вот задорновское толкование фамилии, вот вереница эротически святых героинь, а вот и вовсе как будто фрагмент из «Диеты старика». Нейросеть как будто пытается проснуться, человек же как будто стремится задремать. Тянет поспекулировать на тему того, что Пепперштейн, чувствуя исчерпанность своего метода, ударился в беллетризованные мемуары: в 2020-м вышел «Эксгибиционист», теперь на подходе книга о детстве «Бархатная кибитка». Они интересны, потому что в них чувствуется интерес и опыт писателя, которые читатель может с ним разделить. Сходная разгерметизация прослеживается и в дебютных кураторских проектах Пепперштейна: к 20-летию «МЛК» состоялась выставка комиксов по роману, который изначально проиллюстрировал сам автор, а теперь — художники, представляющие разные субкультуры.

Без тела нет осмысленного текста

Согласно наблюдению Пепперштейна, нейросетевые произведения отличают еще два момента: они похожи на высказывания людей под гипнозом и на сообщения потусторонних гостей, вызванных в ходе спиритического сеанса. В обоих случаях мы имеем дело с посланиями существ или сущностей, себя как будто не сознающих, или же тех, чья речь кем-то опосредована. Напрашивается и менее экзотическая параллель — с животными.

«Всматриваясь в затылок кошки, в ее жирный, пушистый, озадаченный загривок, чувствуешь себя примерно так же, как и в те мгновения, когда читаешь рассказы, написанные нейросетью», — говорится в послесловии к книге «Пытаясь проснуться».

Вольно или невольно этот пассаж отсылает нас к известному докладу Жака Деррида, еще одного мастера обнаруживать в малозаметных лингвистических явлениях неожиданные глубины. В упомянутом докладе философ рассказывает о сложных чувствах, которые пробуждает в нем взгляд его кошки; с этим взглядом Деррида сталкивается, выходя по утрам голым из душа.

«Я в муках подавляю душевное движение стыдливости <…> подавляю в себе протест против <…> неловкости, которая возникает, если некто предстает обнаженным с половыми органами <…> перед котом, который сидит и смотрит».

Деррида задается вопросом: а чего он, собственно, стыдится и перед кем испытывает стыд? Не лишним будет спросить себя по аналогии, на какие же вопросы наталкивает нас чтение текстов Тесорйен — сущности, похожей на кошку, которая на нас не смотрит? Пожалуй, в первую очередь это вопрос о нашей собственной сознательности, не столь уж очевидной — при ближайшем рассмотрении выясняется, что держится она на весьма зыбких материях:

«Прогресс языковых моделей ставит вопрос не столько об их разумности, сколько о человеческой, — пишет редактор „Селедки над шубой“, анонимного канала о хтонических сторонах науки, технологий и жизни в целом. — Не зная, с чем имеет дело, сторонний человек вряд ли определит, что переписывается с машиной, а не с другим живым человеком. Наверное, даже эксперты, которые так уверенно отказывают ИИ в независимом от нас сознании, обманулись бы в такой ситуации. Порой я задумываюсь, кто все эти люди, с которыми происходит переписка, допустим, через Telegram. Многих я никогда не видел — и не поспешил ли, уверенно решив, что они сознательны в том же смысле, что и я сам? Всё, что я вижу — это их фразы, которые, в общем-то, могли быть собраны и бездумным генератором. Тогда что служит „ультимативным“, главным критерием? Наличие мозга? Паспорта? Возможность встретиться телами?»

Мы согласны обманываться, когда не можем положиться на данные наших чувств, и поэтому в «обычной» ситуации не сомневаемся, что отправителем сообщения был человек. Жутковатое и интригующее ощущение, которое возникает при чтении Нейропепперштейна, вызывается неуверенностью в том, чье именно произведение ты читаешь. Это сомнение обнажает нашу привычку антропоморфизировать любого контрагента — и в том числе явленного (предположительно) в тексте.

За медиа мы неизменно предполагаем наличие медиума, а за медиумом — набор свойств, в числе которых базовым оказывается возможность ответить на пресловутый вопрос: «Что хотел сказать автор?»

Ключевое слово тут, конечно, хотел: именно желание гарантирует наличие смысла в тексте. Мы готовы отыскивать хотел даже за текстом, который создан алгоритмически, едва ли не с помощью броска костей. Однако источником хотел всегда является личный опыт или инстинкт, неотделимые от наших тел. Получается, что смысл связан с желанием, а желание связано с телесностью, и именно эта цепочка обеспечивает сцепление читателя с человеческим текстом. В случае же продукции ru-GPT3 такая цепочка не воссоздается ни в одном из звеньев, и непонятно поэтому, как она могла бы произвести на свет хоть какое-то подобие смысла. И именно отсутствие у нейросети тела делает некорректным сравнение ее «творчества» со сновидениями или бредом: если мы понимаем бред и сновидения как следы работы бессознательного, то есть как продукты наших желаний, то деятельность нейросети представляет собой не работу, но всего лишь игру искусно обусловленной случайности.

Вместе с тем отсутствие за нейросетевыми произведениями желающего автора вовсе не означает, что мы не можем наслаждаться, читая их.

Это прекрасно знает всякий, кто играл с языковыми моделями в чепуху, генерировал бредовые рефераты или перегонял текст машинным переводом туда-сюда, наслаждаясь его деградацией и искажением смысла. Однако подобное наслаждение носит характер самоудовлетворения, мало похожего на общение человека с человеком посредством текста.

Впрочем, всё это будет значимо ровно до тех пор, пока мы в состоянии отличать человеческие тексты от сгенерированных алгоритмами. И хотя я не думаю, что применение нейросетей выйдет когда-нибудь за пределы жанров, которые создаются сегодня при участии литературных рабов, но гипотетическая невозможность определить, с кем именно ты взаимодействуешь, с роботом или с человеком, как будто могла бы устранить одну старую проблему — и поставить перед нами вместо нее бесконечный ряд новых.

К счастью, на сегодняшний день в мире только по данным Google Books насчитывается чуть меньше 130 млн книг, написанных до «Пытаясь проснуться»: найдем, что почитать.