Новые краски в пещерном искусстве: неожиданное открытие студентов

Считалось, что в рисунках на стенах пещер люди каменного века всегда использовали оттенки только трех цветов: черного, желтого и красного. Но летом 2025 года студенты МГУ впервые обнаружили четвертый цвет в пещерном святилище палеолита — небесно-голубой.

Вопреки всем сериалам и мультфильмам о наших древних предках, они чаще всего в пещерах не жили. Они вообще не жили на одном месте, перемещаясь вслед за миграциями животных. А разрисованные древними художниками пещеры служили аналогом храмов. Их было очень много! Археологи нашли в Европе уже около 400 пещерных святилищ эпохи верхнего палеолита. Большинство из них расположено в одном регионе, на севере Испании и юге Франции. Но есть и в других местах, в том числе три в России: Игнатиевская, Серпиевская-2 и Капова пещера на Южном Урале, самая богатая рисунками. В ней нашли нарисованные 16–20 тысяч лет назад фигуры мамонтов и других животных того времени, даже верблюда, единственного на весь палеолит. Удивительно, что древние люди времен ледникового периода, жившие от Атлантики до Урала, совершали похожие ритуальные практики.

Капище каменного века

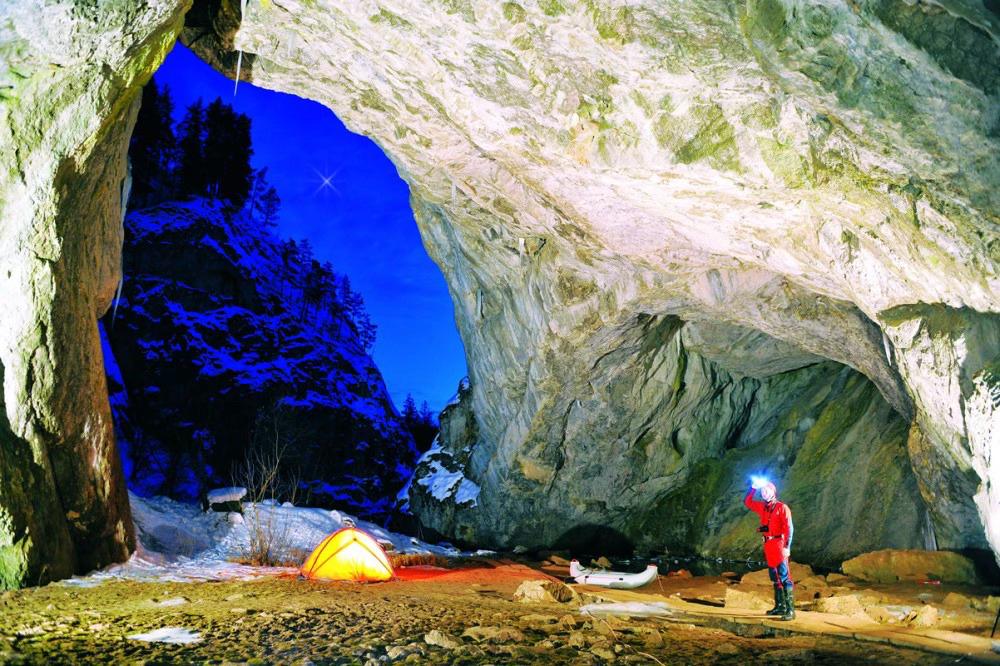

Капова пещера, или пещера Шульган-Таш, расположена в башкирском заповеднике «Шульган-Таш», в 350 км от Уфы. Протяженность пещеры, состоящей из трех этажей, — около 3 км. До открытия изображений в Каповой пещере в 1959 году пещерная живопись считалась характерной только для западной части Европы. В 2025 году Капова пещера (первым из объектов на территории Башкирии) была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Большая часть наскальных изображений в пещере — это пятна красного пигмента, представляющие собой размытые фигуры и остатки полустертых рисунков. Их около 200, но относительно хорошо сохранились не более 50. Поэтому, неясно, что изображено в большинстве случаев. Но есть и понятные изображения: геометрические знаки, а также лошади, мамонты, шерстистые носороги, бизон и верблюд, выполненные в стиле палеолитического реализма.

Название «Капова пещера» связывают то со словом «капать» (как и в большинстве карстовых пещер, с потолка здесь сочится влага), то со словом «капище»: подходящее название, если учесть, что тысячелетиями Капова пещера служила местом проведения ритуалов.

Во всех 400 с лишним священных пещерах все фигуры, знаки и узоры на стенах были либо вырезаны тонкими линиями, либо нарисованы минеральными красками черных, желтых и красных оттенков. Желтый и красный использовались людьми и в ритуалах, проводившихся в этих пещерах, о чем свидетельствуют найденные там остатки красок. При этом на открытых стоянках, где проходила повседневная жизнь людей (пещеры с рисунками были не домами, а храмами), изредка находят свидетельства использования более широкой палитры цветов, включая белый, фиолетовый, зеленый и синий, — в зависимости от того, какие минеральные источники сырья для красок были доступны. Поэтому устоялся вывод, что выбор только черного, желтого и красного цветов для создания рисунков был особой строгой традицией символической культуры древних.

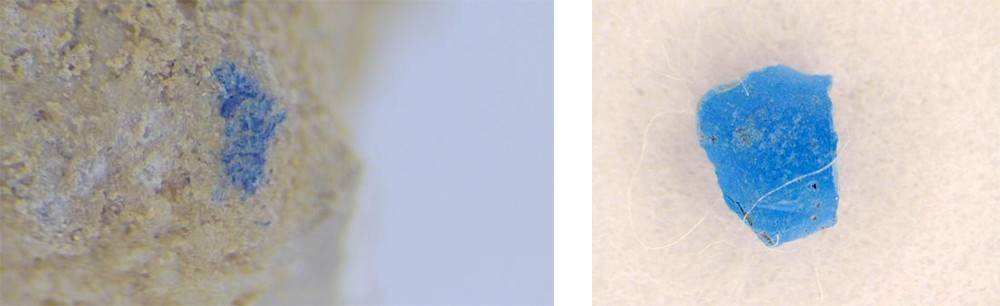

Голубая краска и камень-контейнер

Однако в июне первокурсники исторического факультета МГУ на археологической практике заметили в процессе разборки находок из раскопок в Каповой пещере несколько фрагментов нетипично ярких цветов среди сероватых и темноватых камешков и крошек суглинка, полученных в результате промывки пещерных напластований. Вскоре археологи поняли, что впервые найдены материалы, свидетельствующие об использовании в святилище красок насыщенных нежно-голубых оттенков, причем разнообразно приготовленных: и жидких, и порошкообразных, и мягких.

А ведь распространено мнение, что древние вообще не знали синего цвета! Ни в древнегреческом, ни в китайском, ни в иврите просто не было такого слова. Почему-то в самых древних текстах разных культур доминируют почти исключительно черный и белый, потом появляется красный, а синий — самым последним. Видимо, в обычной жизни это слово не очень-то было нужно. Интересно, было ли какое-то слово у участников ритуалов в Каповой пещере для голубой краски?

Вот как оценивает открытие студентов руководитель экспедиции, археолог Владислав Житенёв, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ, один из ведущих специалистов по искусству палеолита в целом и Каповой пещеры в частности:

«Обрушение тезиса о строгой предопределенности использования трех цветов в пещерных святилищах с настенными изображениями верхнего палеолита в корне меняет устоявшиеся за последние более чем 100 лет представления не только о символике цвета пещерного искусства, но и об облике, и о развитии культуры палеолита. Выявленные факты свидетельствуют о значительно более сложном уровне культуры верхнего палеолита и являются одним из важнейших открытий последних лет в области не только истории искусства и визуальной эстетики, но и поведенческих основ сложных человеческих сообществ позднего плейстоцена. Сделанные нашими студентами находки очень серьезно меняют современные научные представления о художественных практиках верхнего палеолита».

Это уже не первое открытие студентов-практикантов в Каповой пещере. Год назад они нашли «камень-контейнер» с краской, которая могла использоваться для окрашивания тел и одежды участников обрядов в «пещерном храме». Вогнутая сторона этого камня была набита пастообразной смесью из охры и суглинка.

Археологи отмечают, что пигмент из «контейнера» не предназначался для нанесения рисунков на стену. Использование столь густой краски, по всей видимости, было связано с символическим поведением около уже созданного панно. Археологи предполагают, что эта краска нужна была для окрашивания тела или одежды людей, проводивших обряды в подземном святилище.

Найденный студентами «камень-контейнер» с краской — не единственный предмет такого рода. Во французских подземных святилищах таких нашли уже больше 40.