Новый взгляд на вирусы: произошли от паразитов, ускорили эволюцию, сделали нас разумнее

Как появились вирусы, какова их роль в биосфере и в эволюции, являются ли они вообще живыми существами — вопросы нерешенные. Но недавние исследования дают предварительные ответы на некоторые из этих вопросов.

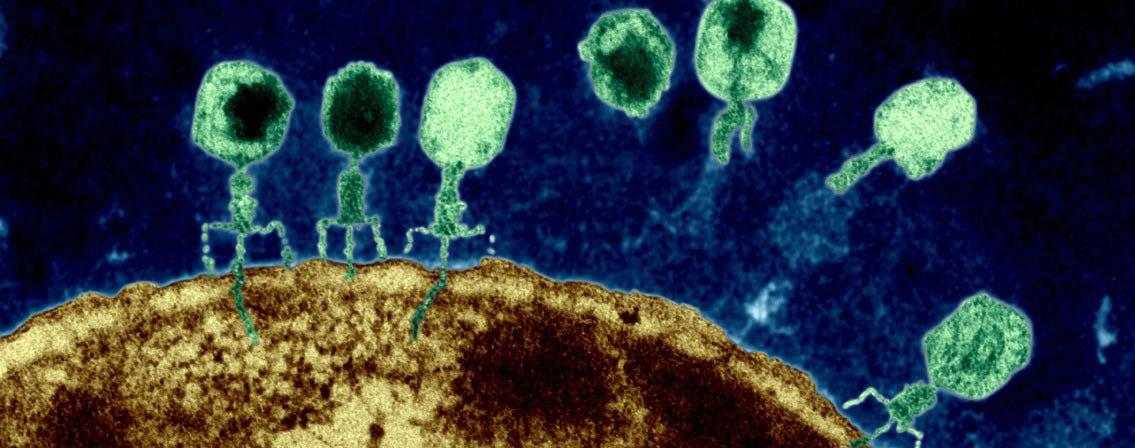

Мы привыкли считать вирусы своими врагами, но большинству из них нет до нас никакого дела: вирусы присутствуют во всех земных экосистемах и поражают все типы организмов — от животных до бактерий (большая часть вирусов как раз бактериофаги, то есть размножаются внутри бактерий).

При этом наши знания о вирусах очень фрагментарны. Ученые до сих пор спорят даже о том, являются ли вирусы живыми существами. Вроде бы да, ведь у них есть геном, они эволюционируют и способны размножаться. А с другой стороны, у них неклеточное строение, а именно этот признак считается фундаментальным свойством живых организмов. И еще у них нет собственного обмена веществ — для синтеза молекул, как и для размножения, им необходима клетка-хозяин.

Может быть, ответ на вопрос, живые ли вирусы, не так и важен, — важнее, то, что, как показывают многие недавние исследования, они являются не «вредной поломкой», а важной частью живой природы, выполняя в биосфере планеты роль ускорителей эволюции.

Паразит превращается в вирус?

Японские ученые обнаружили «самый вирусоподобный» из известных клеточных организмов. Это микроб-паразит с геномом как у вируса, кодирующим только его размножение внутри клетки-хозяина. В геномах вирусов нет генов, регулирующих обмен веществ, — и у новооткрытого микроба тоже.

Нашли его случайно: внутри одноклеточного простейшего (динофлагеллята, таких полно в океанах) искали другого микроба-симбионта. Уже было известно, что динофлагелляты содержат симбиотические цианобактерии, то есть одни живые клетки живут прямо в другой, как в доме, ведь клетка динофлагеллята больше цианобактерий в сотни раз.

Чтобы найти этих цианобактерий, исследователи из японского Университета Цукубы секвенировали всю ДНК внутри динофлагеллята и действительно нашли там ДНК цианобактерий. Но нашли и то, чего не искали, — геном неизвестного существа: археи, судя по генам (археи — создания мелкие и простые, как бактерии, но с другой биохимией). У нее очень маленький геном: кольцевая молекула ДНК этого существа, названного учеными Sukunaarchaeum, состоит из 238 тыс. пар оснований. Впрочем, бывают геномы и поменьше: самый маленький микробный геном из известных принадлежит бактерии, живущей в насекомых, и насчитывает всего 160 тыс. пар оснований. Но эта бактерия-рекордсмен имеет гены, кодирующие создание молекул, полезных для ее хозяев-насекомых.

А все 189 генов, которые насчитали в геноме Sukunaarchaeum, производят белки, нужные только для репликации. Остальное архея-паразит должна украсть у хозяина. Как и у вирусов, весь ее генетический аппарат напрямую работает на одну задачу — производство новых копий нашей вирусоподобной археи. Есть и отличие: вирус не может реплицировать собственный генетический материал без аппарата репликации клетки-хозяина, а Sukunaarchaeum может. Но почти все идентифицированные гены нашей археи участвуют в репликации, транскрипции и трансляции ДНК, то есть в создании ее копий.

Это все еще клетка, но она словно на грани превращения в вирус. Получается, вирусы могли возникнуть в ходе эволюции подобных внутриклеточных паразитов — архей или бактерий.

Исследователи говорят, что такая интенсивная концентрация микроба на самораспространении за счет почти всех метаболических возможностей напоминает вирусные стратегии, и предполагают, что это «вирус в процессе становления», ну или микроб на пути к превращению в вирус, который может рассказать ученым, как появились вирусы. Но главное, кажется, мы уже поняли: вирусом становятся от «вирусоподобного образа жизни».

Эту архею еще никто не видел, нашли только ее гены. Команда сейчас пытается сфотографировать Sukunaarchaeum: это сложно, учитывая, что ее диаметр, вероятно, намного меньше микрона. А еще выясняют, как эта группа связана с другими археями — например, есть ли у них близкие свободноживущие родственники.

Уже ясно, что Sukunaarchaeum не одинок. Когда исследователи посмотрели общедоступные последовательности ДНК, извлеченные из морской воды по всему миру, они обнаружили много последовательностей, похожих на последовательности Sukunaarchaeum. «Тогда мы и поняли, что не просто нашли один странный организм, а раскрыли первый полный геном большой, ранее неизвестной архейной линии», — говорят они.

Гигантские вирусы управляют эволюцией?

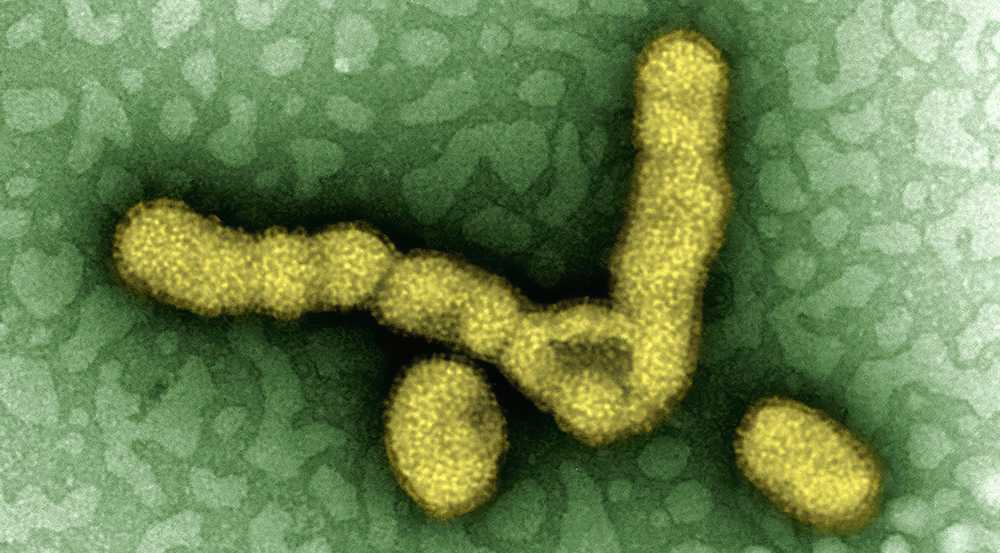

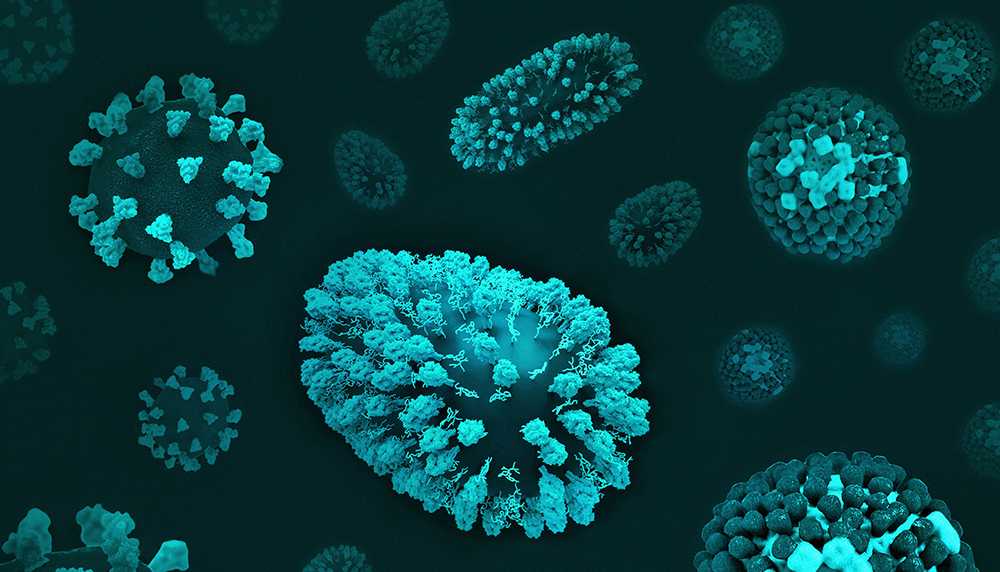

Пару лет назад в Гарвардском лесу нашли целый зоопарк гигантских вирусов, не похожих ни на что. «Гигантские» — это не оценочное суждение, а название огромной группы вирусов, открытой в 2003 году. Размером они с бактерию, их даже видно в обычный микроскоп. А геном у них часто больше, чем у гораздо более сложных организмов, и содержит разные непонятные части, которые обычно нужны для функционирования клеток, а вовсе не вирусов.

Вирусы-гиганты оказались очень распространенными. А еще они встраивают хозяевам куски своих гигантских геномов — например, в ДНК водорослей, которые они заражают.

«Огромное количество ДНК и разнообразие генов, переданных этими вирусами своим хозяевам, ошеломляют», — говорит Седрик Фешотт, генетик из Корнельского университета. Производимые ими инъекции генетического материала способны очень сильно влиять на все — и в жизни хозяина, и в экологии в целом.

Мало того, вирусы-гиганты умеют включать в свою ДНК гены, заимствованные у водорослей, а потом передавать их другим водорослям. То есть они играют важнейшую роль ускорителей эволюции, передавая гены между разными видами. «Возможно, именно такой обмен генов с помощью вирусов помог водорослям достичь такого разнообразия и распространения», — считает Эндрю Роджер, биолог-эволюционист из Университета Далхаузи.

Другие гигантские вирусы заражают амеб и прочих пресноводных существ, но больше всего их в почве, которая, вообще говоря, содержит 97% всех вирусных частиц на суше (хотя в океане вирусов еще больше).

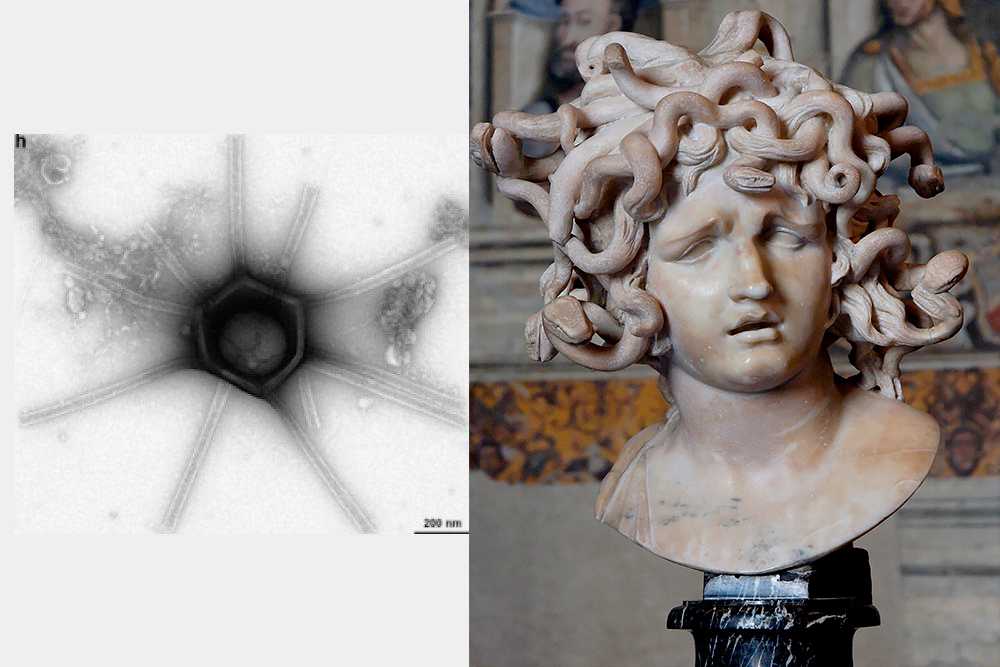

«Разнообразие форм гигантских вирусов в почве просто поразительно», — сообщают исследователи почвы Гарвардского леса. Многие из почвенных вирусов-гигантов были «волосатыми» — покрытыми чем-то вроде волосовидных отростков. А одну из форм, вирус с длинными трубчатыми придатками, исследователи ласково назвали Горгоной.

Вирусы помогли создать наш мозг?

В геноме человека затаились древние вирусы. И их там очень много! Материал, занесенный вирусами, составляет более 8% нашей ДНК. А значит, мы им многим обязаны.

В 1960-х годах ученые поняли, что некоторые вирусы могут вызывать рак. Одним из них был вирус птичьего лейкоза, угрожавший всему птицеводству. Вирусологи выяснили, что он относится к группе так называемых ретровирусов, внедряющих свой генетический материал в ДНК клетки-носителя. Такая ДНК будет производить новые копии вируса, но, если вирус по ошибке встроился не в то место ДНК, клетка может стать раковой и начать делиться.

Вирус птичьего лейкоза оказался очень странным ретровирусом. Ученые находили его белки в крови совершенно здоровых кур. Робин Вайс, вирусолог из Университета Вашингтона, первым понял, что вирус мог интегрироваться в ДНК курицы, стать ее неотъемлемой и уже неопасной частью. Вайс и его коллеги обнаружили этот вирус в ДНК многих пород кур. Отправившись в джунгли Малайзии, они изловили банкивскую джунглевую курицу, ближайшую дикую родственницу домашней, — она несла в ДНК тот же вирус! Когда-то давно иммунная система курицы-предка сумела подавить вирус, и, обезвреженный, он стал передаваться по наследству. Ученые назвали такие вирусы эндогенными, то есть производимыми самим организмом.

Вскоре выяснилось, что эндогенных ретровирусов полно в геномах всех групп позвоночных. А в 1980 году их обнаружили и у человека. По данным исследователей из Мичиганского университета, на долю эндогенных ретровирусов приходится более 8% нашего генома. При этом обнаружены далеко не все вирусные последовательности, которые осели в геноме человека. Искать их сложно: они встречаются у одного и отсутствуют у другого. Некоторые эндогенные вирусы остаются опасными, но большинство уже неспособно запустить вирусную программу и захватить мир.

Поначалу их считали «генетическим мусором». Но оказалось, что порой интеграция вирусов в ДНК ведет к появлению полезных генетических программ. Например, многие участки ДНК, которые регулируют активность генов, участвующих во врожденном иммунитете, являются ретровирусами. А некоторые из них, как оказалось, связаны с развитием нервной системы и мозга.

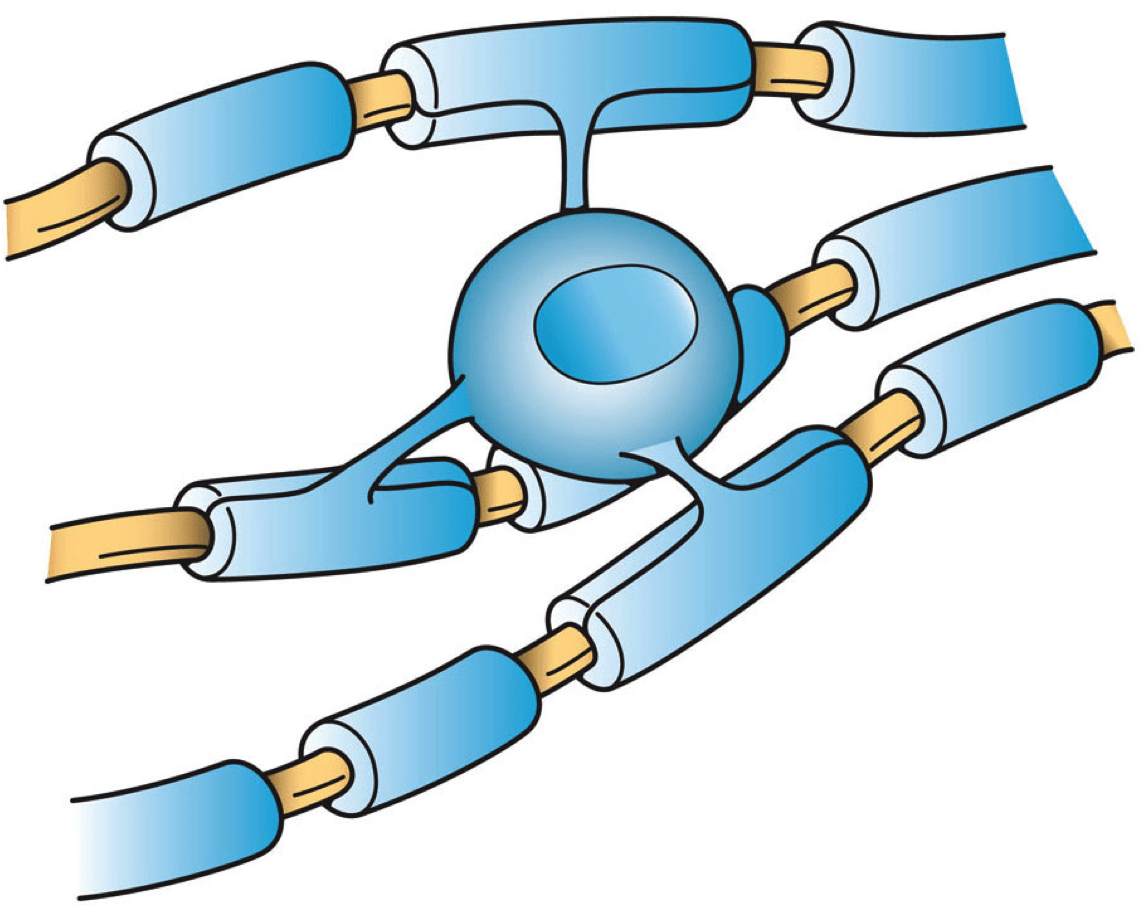

Например, в одной из недавних работ показали, что изоляционную оболочку, которой покрыты проводящие пути нервных клеток, древние позвоночные приобрели благодаря вирусной инфекции.

Миелиновая оболочка, покрывающая длинные отростки-провода нейронов, состоит из обслуживающих нейроны глиальных клеток. Глиальная клетка многократно оборачивается вокруг «провода», подобно изоленте, — по сути, миелиновая оболочка представляет собой множество слоев клеточной мембраны.

Оказалось, для создания миелиновой оболочки необходима последовательность в ДНК, встроенная туда каким-то древним ретровирусом. Эта последовательность под названием «эндогенный ретровирус RetroMyelin» есть в ДНК всех челюстных позвоночных, то есть когда-то этот вирус распространялся среди древних рыб, от которых происходят все прочие позвоночные с челюстью.

Миелиновая оболочка увеличивает скорость нервного импульса, позволяет расположить «провода» ближе друг к другу (изоляция!) и сделать их длиннее (за счет более эффективной метаболической поддержки). Без нее позвоночные не смогли бы стать такими мозговитыми и разнообразными — и людей не появилось бы.