Трансгрессивное кино на разломе Нью-Йорка: агония и экстаз позднего ноу-вейва

Ноу-вейв — пожалуй, одно из самых ярких и насыщенных движений независимого искусства конца 1970-х. Он возник на руинах Нью-Йорка, когда передовой мегаполис переживал острый экономический кризис и буквально разрушался. Этот период оказался весьма благоприятным для радикальных экспериментов — как музыкальных, так и кинематографических. Самые отъявленные панки разбитых улиц Нижнего Ист-Сайда начали снимать безумные короткометражки, став представителями нового трансгрессивного кино. В своих фильмах они подрывали систему властных отношений, параллельно фиксируя шизофреническое и болезненное настроение, царившее в Нью-Йорке, а также особый тип городской чувственности и телесности. О них — в материале Яны Нохриной.

Город в упадке: начало ноу-вейва

Нормальные люди пытались сбежать из Нью-Йорка.

Единственные, кто хотел приехать в Нью-Йорк,

были похожи на фриков и сумасшедших.

Джеймс Чанс

(музыкант Teenage Jesus and the Jerks /

James Chance and the Contortions)

В середине 1970-х Нью-Йорк стоял на пороге гибели: дефицит бюджета рос на протяжении десяти лет и пришел к своему пику, город практически объявили полным банкротом. С этой временной позиции открывается панорама городской «поломанной психогеографии».

В Центральном парке открыто работают наркодилеры, снуют безработные и серийные убийцы, в театрах на Таймс-сквер показывают порно, прежние респектабельные районы превращаются в криминальные гетто с притонами и борделями.

Карту некогда передового мегаполиса теперь составляют опустевшие кварталы и брошенные сожженные здания — отчаявшиеся арендодатели сжигают свои квартиры в надежде на любые страховые выплаты.

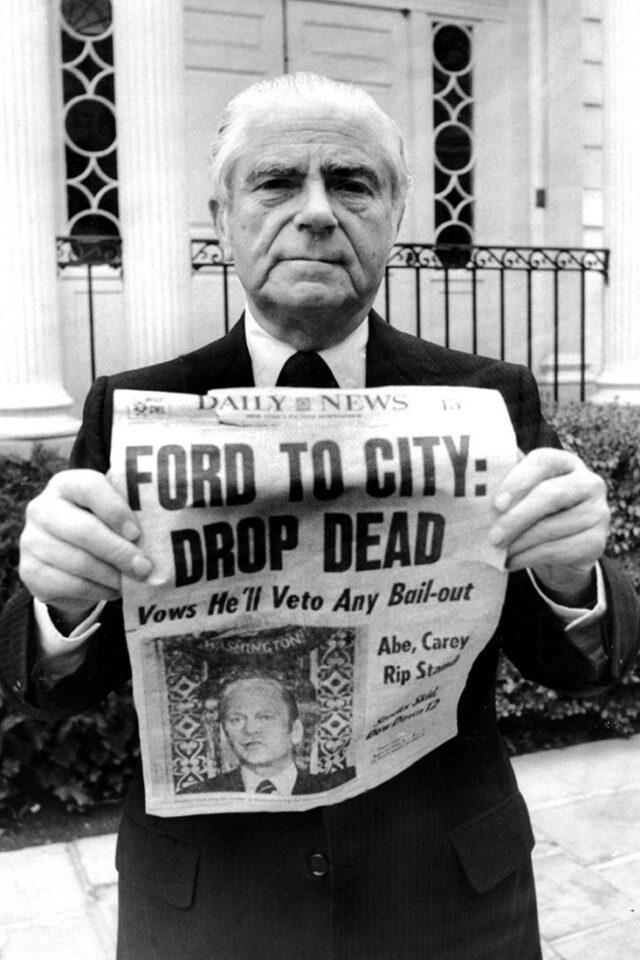

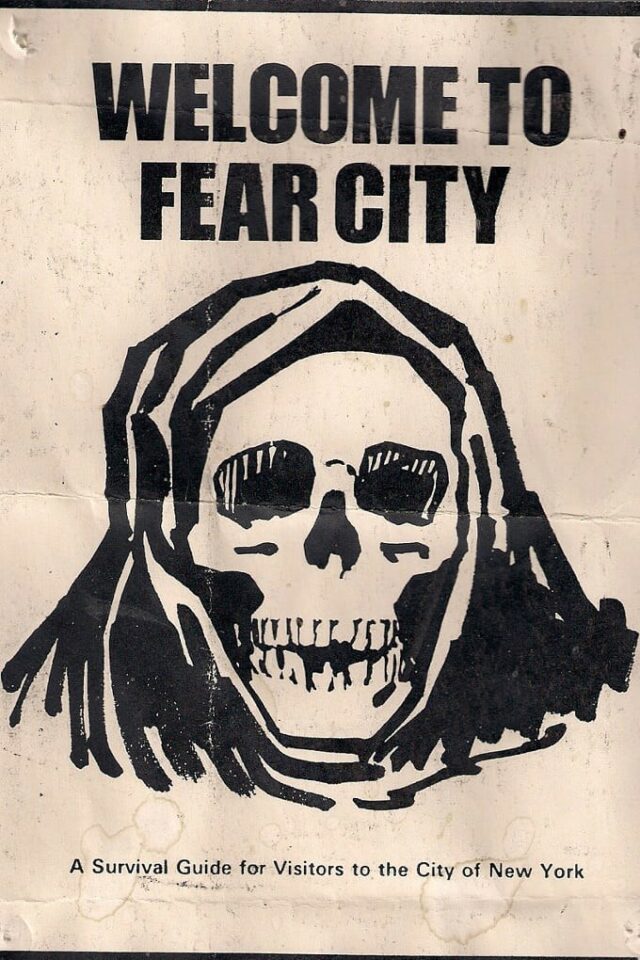

На страницах самых популярных изданий в то время президент Джеральд Форд желает Нью-Йорку сдохнуть в ответ на просьбу о финансовой помощи, а энтузиасты из полицейского профсоюза выдают всем прибывающим листовки с заголовком «Добро пожаловать в Город страха. Гид по выживанию для гостей Нью-Йорка». Темные зоны и слепые пятна выступили на ткани города.

«Южный Бронкс, Браунсвилль, Бедфорд-Стайвесант и Краун Хейтс в Бруклине стали напоминать разрушенные после бомбардировок Второй мировой европейские города... Распад прежних социальных норм, гражданские волнения из-за войны во Вьетнаме, политический кризис Уотергейта, экономическая депрессия 1970-х, распространение наркотиков превратили Нью-Йорк в самый опасный город мира».

«Город страха: как в 1970-е Нью-Йорк едва не погиб»

В руинизированном городском пространстве и возникает ноу-вейв. По одной из версий, протестное название дала Лидия Ланч, солистка Teenage Jesus and the Jerks и настоящая икона всего направления. Когда ее спросили, играет ли она нью-вейв, Ланч ответила: «Уж скорее ноу-вейв!» Но это был протест не только против новой волны, но и против самого Нью-Йорка: «No New York» — главный музыкальный сборник ноу-вейва. Нью-Йорка нет, он больше не существует.

Sonic Youth, Swans, Suicide, Teenage Jesus & the Jerks, James Chance and the Contortions — конечно, ноу-вейв в первую очередь известен как музыкальное событие. Но мощное развитие музыкальной сцены подтолкнуло и кинопроизводство.

«Это апокалиптическое представление о Нью-Йорке как о конечной точке человечества было идеально эстетизировано сначала ноу-вейв-группами, а после и симбиотическим движением ноу-вейва в кино. Было ощущение, что Нью-Йорк в 1977 году был концом чего-то: возможно, либеральной мечты или самой американской мечты, потерпевшей поражение во Вьетнаме. Это была идея об истечении жизненного цикла, об энтропии, для которой антиутопические пустоши Лос-Анджелеса стали идеальной визуальной метафорой. Группы ноу-вейва вобрали всю сосущую пустоту Нижнего Ист-Сайда, его беззаконие, его травмы, насилие и ужас, его забавные трагедии, его сломанную психогеографию и всю инерцию безнадежности, и во взрыве ничем не сдерживаемого экстремизма и свободного эксперимента вынесли всё это на сцену».

Джон Калверт, A Beginner’s Guide to no wave, New York’s middle finger to the world

Изобретая роуд-муви: обходные пути безволновости

Самыми известными кинопредставителями ноу-вейва являются Джим Джармуш и значительно повлиявший на него Амос По. Их работы составляют канон инди-фильмов: «Отпуск без конца», «Страннее, чем в раю», «Незаправленные кровати» и «Чужеземец» — дешевые «неувлекательные» фильмы с бесконечно блуждающими персонажами. Такие картины фиксировали новый тип фланера, зависающего в городских разломах, — бездельника эпохи глобализации, трипующего в ризоматическом пространстве мегаполиса и переживающего свою экстерриториальность как привилегию, как проявление независимости. Это был также и новый тип перемещения — немотивированное роуд-муви.

Однако ноу-вейв может похвастаться фильмами куда страннее. В 1979 году Джон Лури снимает свой «бедный сай-фай» — Men in Orbit: два астронавта — сам Лури и Эрик Митчелл, импровизированная космическая капсула посреди гостиной — мотоциклетные шлемы, шланги от пылесосов. В течение «полета» мы наблюдаем повседневную жизнь героев: они бреются, обедают гамбургерами, звонят своим женам, ходят в туалет, не переставая при этом хохотать над происходящим (ведь оба актера снимались под кислотой).

И здесь мы тоже встретим своего рода зависание и поэтику городского скучания. Только трип теперь ограничен рамками квартиры в Нижнем Ист-Сайде и воображением зрителя. Своеобразное развитие альтернативных путей роуд-муви здесь доходит до предела — нет, собственно, никакого «роуд», да и «муви» совсем не очевидно. И жест этого отрицания прелестен, даже несмотря на то, что такие фильмы больше похожи на балаган и затянувшийся пранк.

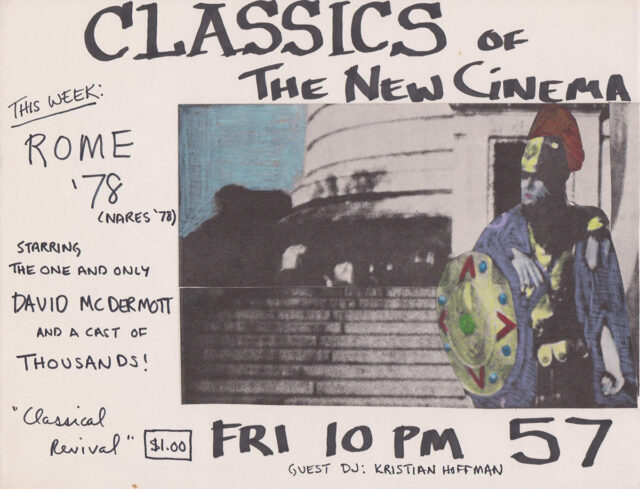

Кино ноу-вейва последовательно доказывает, что для хорошего путешествия необязательно отправляться в дальние плавания, отпуск, куда угодно, ведь само по себе пространство становится не таким уж и важным, когда кабину летательного аппарата можно построить в собственной комнате, а сцены Древнего Рима разыграть в Центральном парке. Последний сюжет — еще один значимый пример безволнового DIY-кино.

Это полуторачасовая пародия на пеплум Rome’78 Джеймса Нареса. В лучших традициях травестии и дилетантизма фильм пренебрегает всяческими художественными условностями — современный Нью-Йорк даже не пытается имитировать римские виды, не заботит реалистичность происходящего ни участников действа, ни съемочную группу, которая всё время шутит, вставляя неуместные для исторической картины фразы. Торжество бутафории и неприкрытое издевательство над зрителем.

Уже почти на исходе ноу-вейва, в период постепенного восстановления Нью-Йорка, в начале 1980-х, когда с государственной финансовой поддержкой, инвестициями и грядущей джентрификацией затухает маргинальный энтузиазм, под самый занавес на сцене появляется Ник Зедд с его манифестом трансгрессивного кино — последнее громкое свидетельство умирающего мегаполиса, последняя городская легенда об урбанистическом коллапсе и бескомпромиссной свободе.

Метаморфозы насилия: от Бодлера до грайндхауса

Появление трансгрессивного искусства кажется вполне закономерным: цивилизация дает сбой, идея города как дисциплинарной системы поставлена под сомнение — идеальные условия для появления фигуры художника-трансгрессора.

То, что подвергалось постоянному контролю и табуированию, — тело, секс, насилие — получает временное разрешение на высказывание. На сломе прогрессивного и развитого порядка возникает возможность для эстетического предела и передела.

«Мы предлагаем выйти за все пределы, установленные или предписанные вкусом, моралью или любой другой традиционной системой ценностей, сковывающей умы людей. Мы выходим за пределы и переходим границы миллиметров пленки, экранов и проекторов в состояние расширенного кино... Да будет кровь, стыд, боль и экстаз, подобных которым еще никто не представлял. Никто не должен остаться невредимым. Поскольку загробной жизни нет, единственный ад — это ад молитвы, законопослушности и унижения перед авторитетом, единственные небеса — это рай, где грешат, бунтуют, веселятся, трахаются, узнают что-то новое и нарушают столько правил, сколько возможно. Этот акт мужества известен как трансгрессия. Мы предлагаем преображение трансгрессией — обратиться, преобразиться и трансмутировать на более высокий уровень существования, чтобы приблизиться к свободе в мире, полном невежественных рабов».

Ник Зедд, «Манифест кинематографа трансгрессии»

За громкими и патетичными словами стоит не только реакция на городское разложение, но и естественное продолжение нью-йоркского киноандеграунда 1960-х в лице Джека Смита, Рона Райса и Кена Джейкобса. В свое время Йонас Мекас, «крестный отец» всего американского авангарда, обозначил их как представителей «бодлеровского кино». «Пламенеющие создания», «Царица Савская встречает Человека-атома» и «Кобра-блондинка» создали яркий прецедент девиантной и сопротивляющейся телесности, которая получила развитие в трансгрессивных картинах.

«...эти фильмы [Смита, Райса, Джейкобса] приводят к озарениям, они открывают новые смыслы и демонстрируют иной опыт, никогда не заявлявший о себе прежде ни в одном виде искусства в Америке, новое содержание, которое Бодлер, Маркиз де Сад и Рембо дали мировой литературе век тому назад и которое Берроуз открыл для американской литературы три года назад. Это мир цветов зла, озарений, мир разорванной и замученной плоти; поэзии, которая прекрасна и уродлива, добра и зла, изящна и грязна одновременно».

Йонас Мекас, On the Baudelairian cinema

Таким образом нью-йоркские трансгрессоры заняли позицию между бодлеровским андеграундом с одной стороны и трешем — с другой. И речь, конечно, о Джоне Уотерсе, на которого непосредственно сам Зедд оказал большое влияние. Это был своеобразный мост между «Пламенеющими созданиями» и «Розовыми фламинго»: еще независимое «домашнее» кино с нулевым бюджетом, но уже с неким ориентиром на эксплуатацию.

В точке эксплуатации трансгрессивное кино также пересекается с феноменом грайндхауса. И там и там мы увидим изнасилования, жестокие убийства, пытки, нацистскую тематику, идущую рука об руку с различными извращениями, однако если «кино 42-й улицы» ориентировано на развлечение и прибыль, то трансгрессия, пользуясь теми же эксцессивными стратегиями, ставит своей целью подрыв властных позиций через создание альтернативного взгляда на насилие.

Трансгрессивная ревизия власти

За счет чего же происходит эта субверсия? Хотя критический и протестный жест заложен уже в сюжетной основе многих трансгрессивных фильмов — например, столкновение с «Полицейским государством» (Ник Зедд, 1987), где старые, грубые и толстые полицейские пытают молодого и симпатичного Зедда, или противостояние с мелкобуржуазной консервативной религиозной семьей («Вы убили меня первой», Ричард Керн, 1985), — сам нарратив имеет чуть ли не последнее значение. Так как конфронтация и анархические симпатии слишком очевидны, само содержание картины вряд ли может претендовать на особое внимание, чего не скажешь об эстетической стороне. Именно в эстетическом регистре и формируется новое политическое высказывание. Важны не сами сцены пыток, издевательств, государственный произвол, сколько их доведенная до предела протяженность. Насилие через свою длительность становится абсурдным, и у нас как у зрителей есть уникальная возможность пережить опыт этой избыточной бессмысленной интенсивности.

Властные структуры в целом оказываются центром притяжения для трансгрессии, так как они всегда тесно сопряжены с насилием. И через свои фильмы режиссеры выстраивают перед нами антологию властных отношений, тщательно отслеживая множественные пункты отправления силы. Будь то тюрьма, семья, фигура мужчины, от которого всегда исходит угроза изнасилования, или же сама позиция режиссера или оператора, то есть человека с камерой, а значит, человека, обладающего некой привилегией наблюдения. Однако такая позиция всегда подрывается: камера, дающая иллюзию преимущества, на деле оказывается механизмом производства фантазма, который в конечном итоге разрушается.

Так и происходит в короткометражках Ричарда Керна. Сладкие оргиастические грезы молодого фотографа превращаются в ночной кошмар («Мой кошмар», 1993), а оператор-садомазохист обречен на череду нелепых отказов («Злой оператор», 1990, главную роль исполнил сам Керн). Ироничные автопортреты Керна, ныне известного фешн-фотографа, завязаны на эффекте недосягаемости, обманутого желания. Зашитая вагина Кембры Пфалер, солистки The Voluptuous Horror of Karen Black, в фильме «Кружок кройки и шитья» в этом смысле отличная перформативная иллюстрация идеи отмененного наслаждения.

«Тощий перверсивный тип из керновских короткометражек, завсегдатай секс-притонов 42-й улицы точно знал, чего он хочет, и именно в этом точном знании содержался приговор его желанию...»

Василий Корецкий, «Смешные голые»

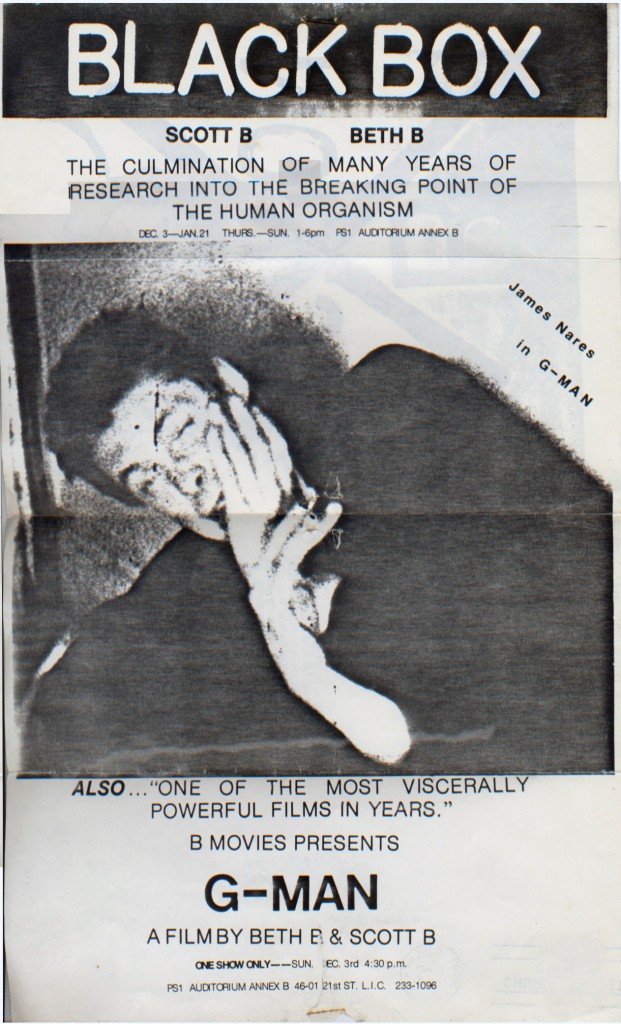

Главная супружеская чета панк-богемы — Скотт Б. и Бетт Б. — в это время занята переработкой жанровых канонов: они снимают политический триллер G-Man о полицейском, захаживающим за услугами доминатрикса, а также криминальные драмы о пытках («Черный ящик», «Преступники»). А ирландская режиссерка Вивьен Дик в одном из главных феминистских фильмов ноу-вейва «Красавица становится чудовищем» собирает целую медиатеку женских образов, где завсегдатайка трансгрессивных короткометражек Лидия Ланч попеременно предстает перед нами в разных возрастах — из взрослой девушки в пятилетнего ребенка, — раскрывая историю пережитого в детстве сексуального насилия.

Не столь очевидную критику властных конструкций предлагает делезианец Мануэль де Ланда, снимая «гангстерскую версию эдипова комплекса» — «Необработанные нервы: лаканианский триллер». Это сатирический постструктуралистский нуар, разворачивающийся в туалетной кабинке, главный герой которого проходит процесс личностного становления не через базовую триаду «папа — мама — я», а непосредственно через общественную уборную.

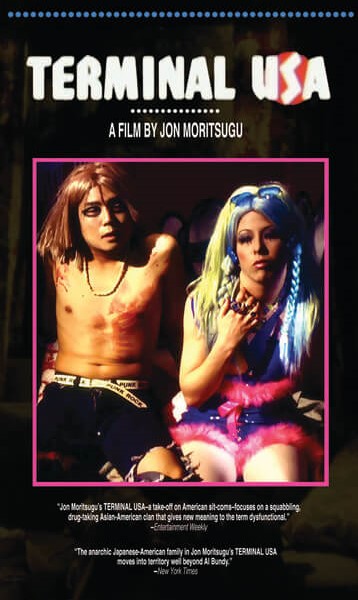

Институт семьи в целом в трансгрессивном кино представлен широким перверсивным спектром. Вот как, например, звучит синопсис картины Джона Морицугу Terminal USA о японо-американской семье, каждый член которой хранит свою тайну: мать ворует морфий у неизлечимо больного дедушки, легкомысленная сестра занимается сексом с семейным адвокатом, один брат-отличник скрывает свое гомосексуальное влечение к скинхедам, а другой торгует наркотиками.

Вся эта безумная сборка приходит к апогею насилия и абсурда. Морицугу не только занимается троллингом семейных стереотипов, но и своей работой разрушает тянущуюся вереницу клишированных ситкомов об этнических меньшинствах — обязательно образцовых и трудолюбивых семьях.

Фильм был снят в 1993 году, в период коммерциализации контркультуры, и даже был показан на национальном телевидении. Однако картина вызвала ожесточенные споры в американо-азиатском сообществе, появились претензии и у компании PBS, продюсирующей Морицугу и пытающейся закрыть производство на полпути, а конгресс США развернул широкие протесты против трансгрессивного контента на ТВ. Такими повсеместными конфликтами и заканчивается эта неудавшаяся попытка знакомства массового зрителя с трансгрессорами.

Секс — это боль, тело — это рана: трансгрессия и телесная репрезентация

Та же работа избытка, что и с трансгрессивным насилием, происходит в сексе. Поначалу кажется, что вы смотрите причудливое бюджетное порно с экзальтированными фриками, щупальцами осьминогов и кустарными спецэффектами, но количество таких сцен, как и их запредельная откровенность, лишают сексуальное самого принципа удовольствия. Секс становится неостановимым бесконечным коллапсом, а также травмой.

Например, один из мотивов фильмов — уличение ребенком сексуального акта. Этот болезненный момент инициации хорошо представлен у Ричарда Керна: абсолютной ненавистью к миру комфортных традиционных семейных ценностей проникается героиня «Вы убили меня первой», когда видит постельную родительскую сцену, а в «Облапанной» разоблачение соития провоцирует дальнейшее насилие над самим очевидцем — ребенком.

Сексуальное больше не эротично, и здесь снова играет важную роль контекст разрушающегося города: в заброшенных удушающих квартирах, разбитых комнатах, на пыльных тусклых чердаках, по которым вынуждены скитаться герои, есть место только для темной насильственной либидинальности. Интимность распадается вместе с пространством.

Городское устройство экстраполируется на каждого отдельного индивида, на его телесность в том числе. На руинах Нью-Йорка формируется новая концепция тела — претерпевающего. Это новый «транс-формер», по выражению исследовательницы Ксении Циммерман, — маргинальное тело в большом городе, означенное болезнью и нечистотами, раненое, побитое и изнасилованное.

«Здесь и появляется тело-трансформер, трансгрессивное тело, у которого нет определенной сексуальности, идентичности, по которой его можно было бы вписать в ряд. Оно движется по касательной, последовательно ускользая от „большой культуры“, присутствуя всегда в другом месте. Культура дает имена, лишая тела. Маргинальное тело, отказавшееся от имени, лишенное имени, отвоевывает самое себя, свое право присутствовать».

Ксения Циммерман, «Транс-формер: маргинальное тело в большом городе»

Трансгрессивное кино чутко зафиксировало момент соприкосновения кожи с городским пространством. Точкой такой встречи становятся, конечно, множественные раны, увечья и порезы. Тело становится опытом встречи с городом.

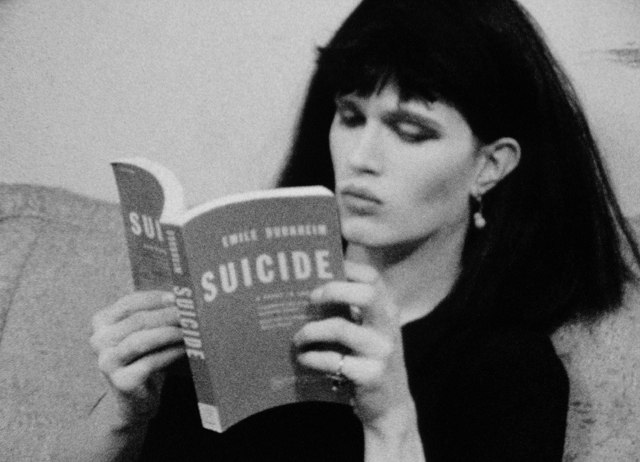

«Толчок во мне» Керна и Зедда заканчивается символичной сценой: главный герой, изнасиловав свою мертвую суициднувшуюся подругу (и насильника, и жертву играет Ник Зедд), стоит на крыше с трупом в мешке, озирая городскую панораму.

Два абсолютных аутсайдера — трупный мешок на краю дома (то ли сейчас его скинут, то ли он так и останется там навсегда) и трикстер-бездельник, шатающийся по улицам в поисках хоть какого-то развлечения, — новые нью-йоркские герои, с высоты осматривающие свои владения.

Трансгрессивное кино, помимо того что прорастает сквозь руины Нью-Йорка, еще и устраивает на этих развалинах эсхатологическое карнавальное шествие, празднуя торжество грубой телесности: выделения и испражнения, спазмы и судороги — любые физиологические избытки манифестированы как подрыв биополитики. В раблезианских традициях неуправляемая плоть, извергающая из себя всё, что только можно, выступает как способ дестабилизации структур власти и надзора.

Главный карнавальный теоретик Михаил Бахтин обозначает этот принцип как «мир, перевернутый с ног на голову»: порядок, где «нищему позволено шествовать как королю», женщинам — свободно распоряжаться своей сексуальностью, а телу — содрогаться в конвульсиях. Нормальное течение повседневности приостанавливается, и наступает время смены масок, нарядов, идентичностей, время пародии и переодевания. Карнавальные практики стремятся сдвинуть пространство нормы, подсветить эти неоднозначные зоны, усомнившись в их очевидности. И, конечно, трансгрессивные стратегии отлично присваивают себе такой инструментарий.

Карнавал, шок, насилие, секс — лишь контрапункт и стимул для совершения трансгрессии, трансформации, способ ухода от комфортности. И опыт просмотра такого кино действительно болезненен по сей день. Однако радикальными по тем временам жестами сейчас уже никого не удивить. Действенной оказывается не демонстрация селфхарма, суицида, оргий и т. д., к которым зритель давно привык, а сила того аффекта и интенсивности, участниками которых мы неизбежно становимся. Трансгрессивное кино предлагает нам опыт обостренного восприятия, экстремальной чувственности, которая не разрешается в пользу наслаждения и спектакля.

Трансгрессивное кино можно справедливо обвинять в дешевой провокации, ведь художественной претензии авторов только и хватает, что на шумную выходку.

«Подобные фильмы практически невозможно критиковать, потому что они славятся тщательно смоделированным дилетантством», — напишет The New York Times в рецензии на очередной трансгрессивный фильм, который теряется в череде похожего друг на друга контента.

И спорить с этим сложно. Однако жест этой профанации сознателен — в нарочитом дилетантизме кроется максимальное обнажение, «оголение» (когда и без того голости уже предостаточно) процессов кинопроизводства, которое предстает перед нами совершенно прозрачным. Это несокрытые практики невежественной режиссуры, где во главу угла поставлено удовольствие быть дилетантом.