Старейшие мертвые белые европейские мужчины: в защиту очерненной Древней Греции

Когда речь заходит о Древней Греции, большинство людей обычно вспоминают традиционный набор достижений греков: демократия, философия, вино, спорт, театр и т. д. Греки действительно придумали множество вещей, которые стали неотъемлемой частью мировой культуры — как писал один из авторов викторианской эпохи, «всё, что движется, за исключением слепых сил природы, берет начало в Греции». Однако со временем очарованность греками пошла на убыль. Благодаря усилиям нескольких поколений ученых перед нами предстала совершенно иная Древняя Греция: патриархальная, мизогинная, погрязшая в кровавых конфликтах, полностью зависимая от института рабства. В ХХ веке антиковеды сосредоточили внимание на темных сторонах древнегреческого наследия, и постепенно греки стали восприниматься как гораздо более чуждый, иной народ. В ответ на эти настроения англо-американский филолог-классик Бернард Нокс (1914–2010) написал в 1992 году программную статью «Старейшие мертвые белые европейские мужчины», в которой рассмотрел переоценку греческого наследия в четырех областях (антропология, психология, рабство и положение женщин) и выступил с апологией древних греков. Перевод этой статьи специально для «Ножа» подготовил Станислав Наранович.

I

Вид, известный как МБЕМ (мертвые белые европейские мужчины), лишь недавно был идентифицирован и выделен из прочих, но уже находится в центре горячих споров. Как часто случается с только что открытыми видами, он включает в себя несколько подвидовов: я слышал, что один профессор недавно предложил прочитать курс о МБАМ (мертвых белых американских мужчинах) — таких, видимо, как Торо, Эмерсон и Марк Твен. Я же предлагаю обсудить только европейский подвид, и в частности то, как он появился на нашей планете.

Представители этого подвида определенно мертвы. Более того, мертвы они уже очень давно, дольше, чем все остальные представители упомянутого вида — более 2500 лет. Несмотря на недавние предположения, что родина этих людей — Эфиопия, они, вне всяких сомнений, были белыми, вернее, средиземноморско-оливковыми. Это они придумали идею Европы и название для нее, проложив воображаемую границу вдоль длинного морского участка между Черным и Средиземным морями — по водам, которые, как сообщает Геродот, великий царь персов Ксеркс пересек на пути из Азии в Европу. И это они построили общество, в практических сферах деятельности которого (речь идет о военном деле, политике, атлетических состязаниях и судебных тяжбах) женщины не играли никакой роли.

Разумеется, я имею в виду древних греков, и в первую очередь тех, что жили в VIII–IV веках до Рождества Христова. Классификация греков как МБЕМ — одно из достижений современной мультикультурной и феминистской критики, равнозначное списыванию эллинов со счетов. Однако в прежние времена к ним относились иначе. «Мы все греки, — писал в 1822 году Шелли, — наши законы, наша литература, наша религия, наше искусство уходят корнями в Грецию». Он несколько преувеличивает, особенно в том что касается христианства, корни которого гораздо глубже уходят в культуру еврейской Палестины, чем в неоплатоническую философию. Исключенный из Оксфорда за написание и распространение памфлета «Необходимость атеизма», Шелли точно не был экспертом в этой области. Тем не менее к 1865 году самоотождествление с древними греками распространилось настолько, что, как пишет Фрэнк Тернер в увлекательной работе «Греческое наследие в викторианской Британии», «главный комментатор Гомера, его же главный переводчик, крупный критик и специалист по греческой литературе, ведущие политические историки Греции, авторы наиболее подробных комментариев к трудам греческих философов — все они либо были на тот момент членами Палаты общин и Палаты лордов, либо недавно состояли в них».

В ту пору в древних греках видели не просто своих предшественников, но готовые образцы для викторианской моральной и интеллектуальной культуры. В авторитетной «Истории Греции» Джорджа Грота, «интеллектуального и тактического лидера философских радикалов в Палате общин», афинское народное собрание удивительно напоминает эту самую Палату общин — с Периклом в качестве премьер-министра и его оппонентом Фукидидом, сыном Мелесия, в качестве лидера лояльной оппозиции Ее Величества. Уильям Юарт Гладстон в промежутках между исполнением обязанностей министра торговли, министра по делам колоний, канцлера казначейства и четырьмя сроками на посту премьера написал множество книг, в том числе трехтомный труд о Гомере, где пытался доказать, что греки, как и евреи, были избранным народом, которому Бог доверил «немалую долю сокровищ, хранителями которых от имени человечества был назначен семитский род Авраама — до тех пор, пока не исполнится время». Викторианцы апроприировали древних греков, выставляли их своими современниками и использовали их произведения как оружие в собственных идеологических войнах. Если бы у них были наши рекламные технологии, они перевернули бы тезис Шелли и запустили бы слоган: «ГРЕКИ — ЭТО МЫ».

Реакцию на это, конечно же, долго ждать не пришлось. Такие ученые, как Джейн Харрисон, Джеймс Фрэзер и Эндрю Лэнг, опираясь на довольно ненадежные антропологические данные, доступные на тот момент (ненадежные потому, что большая их часть была собрана христианскими миссионерами, пытавшимися, подобно Гладстону, обнаружить предвестия христианства в том, что казалось им аберрациями первобытного разума), представили совершенно иную картину религиозных идей и практик греков. Историки выработали более критический взгляд на перипетии афинской демократии, учитывавший десятилетнее изгнание Аристида Справедливого, самоубийство изгнанного Фемистокла, спасшего Афины в греко-персидских войнах, убийство Эфиальта (коллеги-реформатора Перикла), временное свержение демократии в результате олигархического переворота 411 года и террор Тридцати тиранов при поддержке победивших спартанцев в 404-м.

В 1938 году Луис Макнис, преподаватель греческого языка (Лондонский университет) и, наряду с Оденом, один из лучших поэтов своего поколения, в поэме «Осенний дневник» меланхолично попрощался с «великолепием, которым была Греция». Размышляя над тем, не выступить ли еще раз, по его собственным словам, в качестве «импресарио древних греков», он создал иронический образ профессора, готовящего свои лекции о греческой цивилизации:

Великолепие, которым была Греция: включите это в силлабус, оценивайте

Страницу за страницей,

Чтобы тренировать ум или даже находить мораль

Для нынешнего века:

Модели логики и ясности, достоинства, здравомыслия,

Золотая середина меж противоположными бедами…

Но затем он внезапно поворачивается спиной к этому знакомому и удобному образу:

Но я не могу сделать ничего столь полезного или столь простого;

Эти мертвецы мертвы,

И когда я должен вспомнить о героях Эллады,

Вместо этого я вспоминаю

Плутов, авантюристов, оппортунистов,

Беспечных атлетов и мальчиков-красавчиков,

Буквоедов, педантов, закоренелых скептиков,

Агору и возню,

Демагогов и шарлатанов; женщин, приносящих

Возлияния над могилами,

Приспособленцев из Дельф и марионеток из Спарты,

и наконец

Я думаю о рабах.

О том, как представить себя среди них,

Я не знаю;

Все это было столь невообразимо иначе

И так давно.

Латинское слово vates — «поэт» — также означало «вдохновенный пророк». В этих стихах Макнис, как часто бывает с поэтами, бессознательно предвосхитил грядущее: спустя пятьдесят лет после их написания эллинисты сосредоточили свое внимание на темной изнанке того, что викторианцы называли греческим чудом. Едва ли сегодня найдется какая-нибудь особенность древнегреческой цивилизации, которая не была бы досконально исследована, проанализирована и разоблачена в своей странности («инаковости», если воспользоваться некогда модным термином французских экзистенциалистов) учеными, вооруженными идеями и методами антропологии, социологии, психологии, психоанализа, структурализма, деконструкции, нарратологии, семиотики и прочими новшествами из стремительно разрастающегося интеллектуального арсенала современности. Если викторианское видение Греции отражено в лозунге «ГРЕКИ — это МЫ», то сегодняшние критики могли бы сказать: «ГРЕКИ — это ОНИ», точнее, «ГРЕКИ — это МБЕМ» [в оригинале аллитерация: «GREEKS ’R’ THEM, or more pointedly, GREEKS ’R’ DWEM», то есть Dead White European Males. — Прим. ред.].

II

Результаты этой ревизии были, разумеется, неоднозначными. О новых подходах к греческой культуре и литературе можно сказать то же, что Софокл сказал о человечестве в целом в знаменитой хоровой партии из «Антигоны»: «Хитрость его и во сне не приснится / Это искусство толкает его / То ко благим, то к позорным деяньям» (пер. С. Шервинского). В переоценке греческого наследия особый интерес представляют четыре области: антропология, психология, рабство и положение женщин.

Одно можно сказать наверняка: странность, «инаковость», безусловно, присутствует. Самые обычные, рутинные практики древних греков покажутся нам не просто странными, но совершенно невообразимыми. Например, одна из самых распространенных сцен в любом греческом эпическом тексте — жертвоприношение. Для нас жертвоприношение — это обыденная метафора: мы говорим о «жертвах», когда наблюдаем за спортивными состязаниями, или более серьезно — когда обращаемся к давним христианским молитвенным формулам: «И вот мы приносим и предоставляем Тебе, о Господи, себя, наши души и тела в жертву живую, святую, благоугодную Тебе». Если же мы думаем о жертвоприношении как о настоящей церемонии, то склонны представлять его в романтическом ключе, как Китс в «Оде к греческой вазе»:

Что это за толпа, волнуясь, мчит?

На чей алтарь зеленый этот жрец

Ведет теленка? Почему мычит,

Венками разукрашенный телец?Пер. В. Комаровского

На этом Китс остановился — его ваза не показала, что произойдет дальше. Но у Гомера мы не раз встречаем описание дальнейших событий. Домашнее животное идет к грубому каменному алтарю (при этом принуждать будущую жертву нельзя). Жрец срезает пучок шерсти с его головы и бросает в заранее разведенный огонь, осыпая животное ячменной мукой. Помощник быстро перерубает топором сухожилия на его шее, а женщины поднимают ритуальный крик (греки называли его звукоподражательным словом «ололюге»). Другой жрец оттягивает голову животного назад и перерезает горло — кровь собирают в чашу и выплескивают на алтарь.

Тушу рубят на части. Жесткую (и ценную) шкуру сдирают и откладывают в сторону. Бедренные кости очищают от плоти, заворачивают в слои жира и украшают несколькими кусочками съедобных частей — это дар богам. Его бросают в огонь, и густой голубоватый дым поднимается к небесным жилищам. Вино для богов выливается на землю. Печень и сердце жертвы поджаривают и съедают, после чего наконец начинается готовка основных съедобных частей.

Вся эта тяжелая, кровавая работа производится под палящим эгейским солнцем. В воздухе стоит запах пота, крови, горящего жира и выброшенных несъедобных потрохов. И мухи — в мирное время они у Гомера летают над ведрами с молоком, а в более зловещем контексте облепляют раны павших воинов — наверняка целым роем облепливали сырое мясо и жалили мясников, пока те его свежевали.

Этот опыт нам совершенно чужд, тогда как для аудитории Гомера он был настолько же обыденным и нормальным, как спуск лодки на воду и экипирование (или смерть) воина; он всегда описывался одними и теми же языковыми формулами. Более того, это ритуальное кровопускание и свежевание являются не только подготовкой к пиршеству, но и актом поклонения олимпийским богам.

Для нас же это загадка: продуманный паттерн поведения, который выглядит одновременно наивным — в подношении богам костей и жира, украшенных символическими кусочками мяса, и утонченным — в тщательной ритуализации, призванной притупить шок от насильственной смерти животного и избавить празднующих от чувства вины (поскольку животное якобы шло на заклание добровольно). С подобными головоломками часто сталкиваются антропологи, изучающие племенные обычаи в традиционных обществах. Немудрено, что большая часть лучших современных работ, посвященных греческой культуре, фактически основаны на антропологическом подходе.

Еще в 1724 году француз-иезуит Жозеф Лафито, живший в Канаде среди индейцев, опубликовал книгу, в которой сделал проницательное замечание: хотя он узнал от классических авторов многое и это помогло ему понять тех, кого он называет «дикарями», верно и обратное: «Обычаи дикарей позволили мне лучше понять и объяснить некоторые проблемы у античных авторов». Эти слова цитирует Пьер Видаль-Наке, представитель выдающейся группы французских историков культуры, которые применяли идеи и методы современной антропологии для исследования религиозного, морального и политического менталитета древних греков. Малоизвестный при жизни Луи Жерне (1882–1962) прославился после того, как его ученик Жан-Пьер Вернан в 1968 году опубликовал сборник статей учителя под названием «Антропология Древней Греции». Сам Вернан занимался тем, что называл psychologie historique, «историей внутреннего человека», и выдвинул множество свежих и ярких идей относительно греческой мифологии, мысли, религии, искусства и литературы, в особенности в отношении трагедии. Некоторые из его работ написаны в соавторстве с Марселем Детьеном, специализирующимся на религии — его книга «Сады Адониса» представляет собой единственный успешный и заслуживающий внимания пример применения методов Леви-Стросса к греческой мифологии; и с историком Видалем-Наке, занимающимся formes de pensee и formes de societe, чьи блестящие статьи о древнегреческой политике, обществе и литературе обязаны своей глубиной и силой политической вовлеченности автора в такие острые проблемы того времени, как Алжирская война и Холокост, а также его чувству широкой перспективы, la longue duree, истории. (Недавно под редакцией Видаля-Наке вышел замечательный атлас по истории человечества от первобытных времен до 1987 года с картами и графиками, выполненными весьма творчески.)

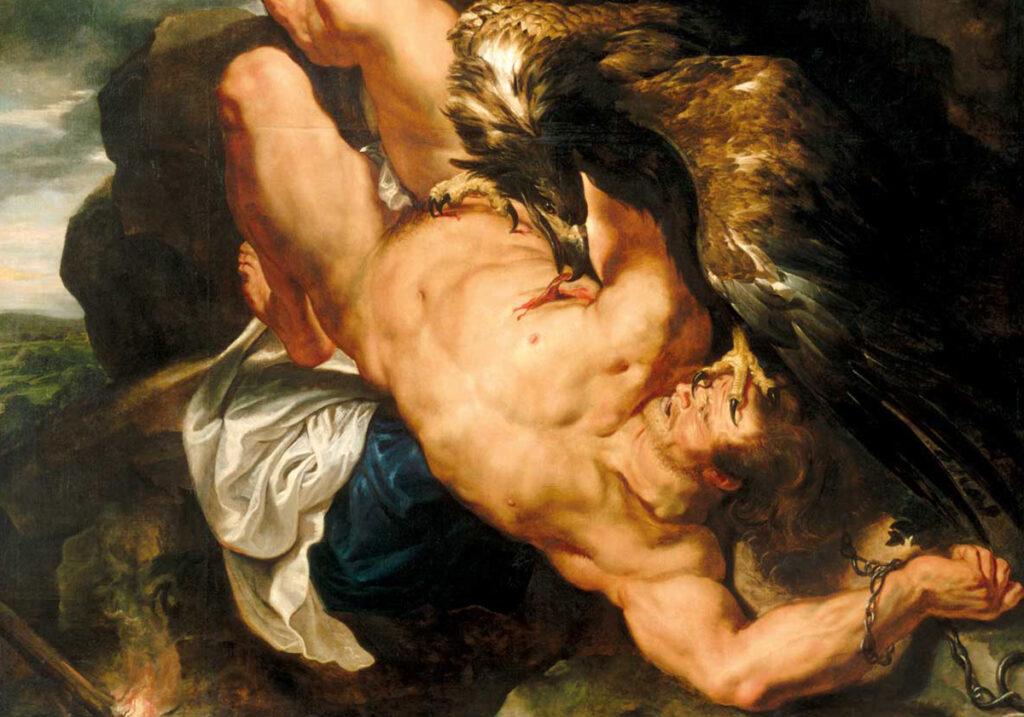

Обряды жертвоприношения — одна из главных исследовательских проблем для ученых этого круга; среди прочего они выпустили совместную работу с вызывающим заглавием La Cuisine du Sacrifice Grec. Жертвоприношениям посвящена выдающаяся книга Вальтера Буркерта, добавившая своим названием к уже известным видам людей — Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens и так далее — еще один: Homo necans, человек убивающий, или человек, приносящий жертву. Опираясь на теории швейцарского фольклориста Карла Мейли, Буркерт прослеживает историю ритуала жертвоприношения вплоть до эпохи доземледельческих охотников, которые, сохраняя шкуру, череп и бедренные кости убитого животного, проводили церемонию его символического воскрешения, освобождавшую их от ответственности за смерть зверя («комедия невинности») и служившую магическим сдерживающим фактором, призванным препятствовать вымиранию преследуемых видов. С развитием земледелия, когда в жертву стали приносить домашних животных, «комедия невинности» — притворство, будто животное идет на заклание добровольно — стала еще необходимее. Буркерт проводит свое исследование с большой тщательностью, применяя новые идеи ко всем аспектам греческих ритуала и мифа.

III

Другая исследовательская проблема ученых парижского круга — история внутреннего человека — была также предметом работы Бруно Снелля Die Entdeckung des Geistes («Открытие разума»), опубликованной в 1948 году. В отличие от теорий парижан, которые впечатляют и наводят на размышления даже тогда, когда не могут быть приняты целиком, теория Снелля о раннегреческом разуме и, в частности, о разуме у Гомера, в корне несостоятельна. Она заключается в том, что открытие разума было достижением постгомеровской Греции, тогда как в поэмах Гомера перед нами мир, еще не пришедший к идее индивидуального сознания, или личности.

Как и следовало бы ожидать от редактора словаря раннегреческого эпоса (одного из самых полезных инструментов для исследования гомеровских текстов), метод Снелля — строго филологический. Он указывает, что в лексиконе Гомера нет слова для обозначения духовного или интеллектуального органа, который мы называем душой или сознанием. Есть, конечно, слово «псюхе», но им обозначается только то, что покидает тело со смертью. В гомеровском словаре есть множество слов, обозначающих органы с эмоциональными и интеллектуальными функциями: тхюмос — вместилище сильных страстей, особенно гнева; френес — вместилище рационального рассуждения и связанного с ним намерения действовать; ноос — орган мысли и размышления, не связанный ни с поступками, ни с намерением. При этом слово «френес», локализующее рациональную способность в человеческом теле, означает не мозг, как можно подумать, а диафрагму, грудобрюшную преграду.

Снелль также утверждает, что в гомеровском языке нет другого слова для обозначения тела, кроме «сомы», которое, как указывали еще античные комментаторы, служит для именования только мертвого тела. Живое тело мыслится не как единое целое, а как совокупность конечностей — рук, ног, туловища, головы — точно так же, как сознание предстает не цельной сущностью, а в качестве раздельных сфер тхюмоса, френеса и нооса. Все это, а также частотность выражений, приписывающих человеческие действия божественному вмешательству, якобы делает невозможным для гомеровского человека существование личного «Я» в любом смысле, какой в него можем вложить мы. Вывод Снелля обескураживает.

Он резюмирует:

«Судя по всему, в ранний период истории „характер“ человека еще не проявился <…> Нельзя отрицать, что великие герои <…> имеют четкие очертания, и все же реакции Ахиллеса, какими бы грандиозными и великолепными они ни были, явно не отражают волевого или интеллектуального измерения характера, то есть индивидуального интеллекта и индивидуальной души».

Гипотеза Снелля имеет очевидную слабость: это аргумент ex silentio, «от молчания» — он опасен всегда, и тем более в случае применения к двум поэмам, которые, как мы знаем, составляют лишь уцелевшую часть богатого эпического жанра. Он осознает эту слабость и пытается укрепить свою позицию:

«Благодаря Гомеру мы познакомились с ранней европейской мыслью в стихах такой длины, что можем не колебаться, когда приходится делать выводы ex silentio. Если у Гомера чего-то нет, а современный менталитет заставляет ожидать у него этих вещей, мы вправе предположить, что он ничего о них не знал».

Но это утверждение тоже основывается на ложном предположении, что язык эпических поэм — это язык гомеровского общества.

Само собой, это не язык гомеровского общества (что бы ни означало это словосочетание) или какого-нибудь другого. На этом языке не говорили ни боги, ни люди. Полный облагораживающих архаизмов, он был создан специально для эпических песен, и каждое слово и формула в нем соответствуют просодическим требованиям гекзаметрической строки. Один ученый (на сей раз американец) зашел так далеко, что утверждал, будто микенские цари передавали эпическими гекзаметрами приказы о военной мобилизации, а кормчие — навигационные указания; это представление (необходимое Снеллю для того, чтобы его аргумент восприняли всерьез) об эпическом стихе как функциональном средстве повседневного общения — не более чем фантазия. Предположим, солдат что-нибудь возразит в ответ на приказ о мобилизации, но его командир точно не скажет ему то, что обычно говорят в таких случаях герои Гомера: «пойон се эпос фуген херкос одонтон» («Что за слово вырвалось из частокола твоих зубов?»). Он ответит каким-нибудь микенским эквивалентом резкого «солдат, смирно!» Шансы на то, что эта команда соответствовала метрическому размеру гекзаметрической строки, невелики.

В любом случае сам лексический метод, предполагающий, что отсутствие описательного термина свидетельствует об отсутствии явления, для которого нет слова, — это ловушка и заблуждение. В английском языке (и я говорю не о 27 тыс. строк древнеанглийской поэзии, а обо всем диапазоне разговорного и письменного английского языка — от Чосера до, скажем, Нормана Мейлера) нет слова для того секундного чувства самодовольства, незамедлительно подавляемого, что вспыхивает в ответ на новость о несчастьях наших друзей — то есть для реакций вроде «Лучше он, чем я» или «Пора бы ему взглянуть правде в глаза». Чтобы описать эту эмоцию, нам приходится использовать немецкое слово Schadenfreude.

Остается надеяться, что в будущем какой-нибудь представитель Geistesgeschichte не объявит на этом основании, что столь низменную эмоцию никогда не испытывали носители английского, французского и итальянского. Ведь во время Первой мировой войны английские пропагандисты уже носились с этим фактом, утверждая, что на такие подлые чувства способны лишь гунны. Они умалчивали о том, что у классических греков, которыми их всех учил восхищаться доктор Джоуитт из Баллиол-колледжа, было очень выразительное слово для этого: эпихайрекакия — «радость по поводу неприятностей». (Оно встречается в «Никомаховой этике» Аристотеля — тексте, который большинство оксфордцев изучают весьма обстоятельно.)

Нашему исследователю лучше было бы не зацикливаться на том, что такого слова нет в английских и французских словарях. В первом издании «Моральных размышлений», вышедшем в 1665 году, под номером 99 Ларошфуко опубликовал следующий афоризм:

«Dans l’adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplait pas» («В невзгодах наших лучших друзей мы всегда находим что-то, что нам не неприятно»).

Ларошфуко изъял эту скандальную мысль из последующих изданий своих знаменитых максим, но Дин Свифт в Дублине прочел первое издание и представил эту идею англоязычной публике по-своему:

«Мудрый Рошфуко — изречение, состоящее из злобы, правды и остроумия… Он говорит: „Всякий раз, когда Фортуна посылает Несчастье нашим самым дорогим друзьям, мы часто смеемся в кулак, даже если внешне скорбим“. И когда я думаю об этой максиме в эту самую минуту, мне кажется, что в ней что-то есть».

Но недостатки аргумента ex silentio еще серьезнее, чем кажется на первый взгляд, потому что никакого молчания тут нет и в помине. На самом деле у Гомера есть слово, обозначающее тело как единое целое: «демас», которое Снелль поспешно отвергает по совершенно неприемлемым соображениям технического характера. Кроме того, обе поэмы содержат множество пассажей, предполагающих наличие у Гомера концепции единой личности. Прежде всего, есть имя героя — имя, которое он с гордостью носит и провозглашает при каждом удобном случае, будь то торжество над поверженным неприятелем или требование своей доли славы; имя, которое он скрывает в пещере Циклопа, а затем с гордостью и, как выясняется, опрометчиво объявляет ослепленному врагу; имя, с которым позже он гордо идентифицирует себя при дворе феаков: «Я — Одиссей Лаэртид. Измышленьями хитрыми славен / Я между всеми людьми. До небес моя слава доходит» (пер. В. Вересаева).

Это героическое «Я», имя, которое у Одиссея (как и у многих других героев) является говорящим, представляет собой нечто большее, чем просто намек на сущность и судьбу героя. Индивидуальная личность подразумевается и во многочисленных пассажах, где герой обращается к какой-то части себя, к своему тхюмосу или кради, сердцу: там предполагается основная личность говорящего, включающая ту часть, к которой он обращается. Можно добавить, что упоминание Гомером диафрагмы как органа разума не более удивительно, чем наши собственные регулярные отсылки к сердцу как органу эмоций, а иногда и интеллекта. Паскаль знал о роли мозга, но это не помешало ему сказать «le coeur a ses raisons», а известный американский сенатор однажды баллотировался на более высокий пост с лозунгом «В глубине сердца вы знаете, что он прав».

Разумеется, все это не означает, что пристальный снеллевский анализ языка Гомера следует отвергнуть: его лексический подход пролил свет на многие аспекты гомеровских мыслей и чувств. Однако его тезис, что язык Гомера демонстрирует отсутствие концепции индивидуальности, и, следовательно, обсуждение характера как основы речей и поступков в гомеровских поэмах неуместно и вводит в заблуждение, не выдерживает никакой критики.

Многие филологи-классики, отвергающие крайнюю позицию Снелля, тем не менее считают необходимым предостеречь от использования слова «характер». Создается впечатление, что, по их мнению, Снелль ошибался лишь наполовину: они полагают, что не только у Гомера, но и в греческой трагедии нет полностью развитых индивидуальностей, знакомых нам по современной литературе. Процитирую Альбина Лески, одного из самых рассудительных ученых в этой области: «Каким бы сильным ни было их влияние как личностей, им не хватает богатства индивидуальных черт (часто выводимых ради них самих) персонажей современных произведений». Очевидно, он имеет в виду романы — например, объемные сочинения Эмиля Золя или Томаса Манна; в «Будденброках» читатель найдет мириады «индивидуальных черт… выведенных ради них самих». Но за то, что у Гомера нет этого дополнительного багажа, нужно быть благодарным, а не сожалеть. У Шекспира его тоже нет: он не уточнял, чему учился юный Гамлет в Виттенберге или сколько детей было у леди Макбет. Персонажи Гомера, Шекспира и т.п. являются продуктом творческого гения, работающего в контексте богатой традиции и наделенного тонким чувством художественной экономии и гармонии. Этот поэт знал то, чему многие из его преемников так и не научились (или о чем забыли): семена надо сеять горстью, как советовала Коринна Пиндару. Вольтер много веков спустя выразил это иначе: «Рецепт для скуки — завершенность».

Так или иначе, чтобы судить о пудинге, надо его съесть. Персонажи Гомера — одни из самых ярких вымышленных индивидуальностей. В последующие века греки не переставали обсуждать (и в прозе, и в поэзии) гордость Ахиллеса, самоубийственный гнев Аякса, многогранность Одиссея; они воссоздавали этих персонажей по законам собственного времени на трагической сцене. Дальнейшие эпохи последовали их примеру: Блум, Дедал и Молли — лишь самые последние в длинном ряду перевоплощений героев Гомера. Только Шекспир может соперничать с Гомером в удивительной способности навязывать вымышленные личности воображению последующих эпох. И только филологи-классики — я говорю о них с сочувствием, поскольку сам принадлежу к их числу — могли заставить себя отказать Гомеру в способности создавать литературных персонажей в полном смысле этого слова вопреки тому очевидному факту, что гомеровские герои очаровывали и завладевали умами писателей и читателей на протяжении 2500 лет — дольше, чем любые другие, не считая персонажей Ветхого Завета.

IV

«Внутренний человек» — не единственная относящаяся к Древней Греции тема, которую можно исследовать с помощью новых идей и методов. Исследователи также обратили внимание на два аспекта греческой и в особенности афинской, культуры, которые викторианцы замели под ковер: рабовладение и низшее, можно даже сказать подчиненное, положение женщин. Викторианцы были не одиноки в своем безразличии к статусу рабов как движимого имущества и другим видам рабства в Греции; как едко заметил Мозес Финли, в полном тематическом указателе к «Пайдейе», трехтомной работе Вернера Йегера о формировании афинского характера, изданной в 1933 году, не было записи «рабы» или «рабство». И это несмотря на тот факт, что, по словам Финли, «в греко-римской древности не было ни одного действия, верования или института, избежавших бы влияния рабства».

Две вещи грек классического периода ставил превыше всего. Одной был клеос — слава, восхищение собратьев перед его доблестью воина, оратора или атлета, особенно последнее, поскольку победители Олимпийских и других великих игр получали столько почестей и наград, что в приуроченных к победе одах, которые поэты писали по заказу, общим местом считалось напомнить (иногда тонко, а иногда и напрямую), что они не боги, а всего лишь смертные. Другой вещью, ценимой греками, была схолэ, или досуг: свобода от тяжелой работы и наличие времени, чтобы прогуливаться по городским портикам с колоннами, обсуждая политику, вопросы права или последние трагедии, посещать суд, где рассматривались судебные иски, и народное собрание, где обсуждались политические решения, даже касающиеся мира и войны, и ходить в гимнасии, чтобы поддерживать тело в форме и восхищаться красотой юношей, которые вполне могли слушать там курносого босого чудака по имени Сократ.

Рабы редко появляются в диалогах Платона (хотя есть исключение в «Меноне»: домашний мальчик-раб используется для демонстрации того, что даже низшая форма человека обладает скрытыми знаниями, которые могли прийти только из предыдущей жизни). Но без рабов эти долгие, неторопливые беседы в гимнасиях, школах борьбы, домах богачей (Агафон, Каллий, Полемарх) и на берегах Илиса не состоялись бы. Финли — лишь один из историков (Видаль-Наке — еще один), которые исследовали «особый институт» греков во всей его сложности и разнообразии: находившихся в собственности афинского господина рабов, в основном иностранного происхождения, коренных илотов Спарты и пенестов Фессалии, различные формы долговой кабалы и многие другие формы зависимости, обобщенные в древней формуле «между свободным и рабом».

Однако рабы были не единственным необходимым условием золотых часов досуга. За рабами кто-то должен присматривать. Мужчине нужна была жена, совершенство которой, по словам одного из персонажей Платона, «состоит в том, чтобы хорошо распоряжаться домом, блюдя все, что в нем есть, и оставаясь послушной мужу». Как «хорошо распоряжаться домом» изложено в «Домострое» — еще одном сократическом диалоге, на этот раз Ксенофонта. Он повествует об Исхомахе — молодом джентльмене, который только что закончил инструктировать свою новобрачную, девочку младше пятнадцати лет, по поводу ее обязанностей. Он с гордостью рассказывает Сократу, что поручил ей: она должна обучать и контролировать штат домашних рабов, организовывать эффективное хранение утвари и расходных материалов, подсчитывать распределение зерна, вина и масла, составлять годовой бюджет, а также следить за производством домашней одежды из необработанной шерсти вплоть до готовых нарядов. Ей настоятельно рекомендуется не пользоваться любой косметикой и избегать сидения у огня; она должна постоянно находиться в движении, проверять, осматривать, помогать. По словам Исхомаха, девочка приняла свои обязанности с энтузиазмом.

Имени жены нам так и не сообщают — для греческих мужчин это типично. Она просто «жена Исхомаха». Эта безликая анонимность была нормой для уважаемых афинских женщин; даже в судебных делах, когда речь идет об их правах или притязаниях на собственность, они остаются безымянными. (Некая Неэра, имя которой действительно фигурирует в одной судебной речи, по словам оратора, не была гражданкой Афин и сделала выдающуюся карьеру проститутки.) Когда в конце Надгробной речи, прославляющей доблесть павших в битве мужчин, Перикл бросил несколько холодных слов вдовам, сказав, что об их доблести следует «говорить меньше всего», он всего лишь выразил твердое убеждение афинского мужчины.

В доме, которым они управляли и который редко покидали, афинские женщины, должно быть, играли важную роль. Некоторый свет на этот аспект отношений между полами проливает «Лисистрата» Аристофана, героиня которой рассказывает о женах, расспрашивающих мужей, что они делали сегодня на народном собрании:

«…и как часто, за прялками сидя,

Приходилось нам слышать о новой беде и о новых безумиях ваших,

И, печаль глубоко затаивши, вопрос задавали мы, будто с улыбкой:

„Что же нового слышно о мире у вас? Что о мире решили сегодня

На собрании вы?“»Пер. А. Пиотровского

Но поскольку книги, надписи и вазопись, на которых основывается наше видение афинской домашней жизни, созданы мужчинами, несомненно, полностью солидарными с Периклом в отношении женщин, такие проблески редки.

Тем не менее современным ученым удалось найти и изучить гораздо больше материала, чем предыдущим поколениям. Видное место среди них занимают женщины, которые проанализировали, переосмыслили и собрали множество свидетельств, позволяющих реконструировать жизнь древнегреческих женщин, в особенности афинянок, с детства через различные обряды посвящения до брака и материнства в их юридическом, религиозном и социальном контекстах. Понятно, что некоторые женщины-ученые, работающие с этим материалом, занимают полемическую позицию. Одна выдающаяся работа о положении женщин в Афинах в период их политического и художественного расцвета в V веке до н. э., освещающая необычайно много свидетельств, представленных на вазах, вышла под названием «Правление фаллоса».

Однако одна категория свидетельств создает проблему: женский образ, возникающий не из судебных речей, ваз и надписей, а из поэзии, эпоса и драмы. Классическая греческая литература удивительно богата потрясающими женскими персонажами. В этом отношении она намного превосходит римскую литературу, сформированную по греческому образцу, и может посоперничать с любой литературой средневекового или современного мира.

«Одиссея» Гомера (в дошедшем до нас виде, вероятно, являющаяся произведением конца VIII века до н. э.) дала нам не только Пенелопу, верную и находчивую жену, но и Елену — жену, измена которой привела к десятилетней войне и которая теперь царственно правит двором некогда брошенного мужа. Есть также Навсикая, одна из самых очаровательных и умных девушек во всей мировой литературе, волшебница Цирцея, превращающая мужчин в свиней, и Калипсо, назойливая госпожа-нимфа.

Афинская трагедия тоже представляет череду ведущих женских персонажей: от Клитемнестры, обиженной и мстительной жены, возвышающейся над мужскими персонажами «Орестеи», до Антигоны — девушки, которая, опираясь на божественный закон вопреки человеческим указам, бросает вызов государству; от Медеи, брошенной жены, заставившей мужа заплатить ужасную цену за его неблагодарность, до Электры, которая в пьесе Софокла не отступается от решения отомстить за смерть отца, даже когда кажется, что вся надежда потеряна; от Федры, чахнущей от голода, пока она тщетно сопротивляется любви к своему пасынку, насланной Афродитой, до Креусы, страстно взывающей к Аполлону с осуждением, что он не вернет ей ребенка, которого она тайно ему родила. Только в одной из сохранившихся трагедий нет женского персонажа, а названия и фрагменты сотен утраченных пьес повествуют об одной и той же истории: женщины на трагической сцене играют активную роль партнера или чаще антагониста мужчины — в чем реальная жизнь, согласно другим нашим свидетельствам, отказала им.

Одно из возможных объяснений этой удивительной ситуации состоит в том, что все персонажи (как мужчины, так и женщины) принадлежат к далекому мифическому прошлому и поэтому имеют мало или вообще никакого отношения к страстям и заботам аудитории V века. Но это противоречит реалиям театрального представления. Трагедия, справедливо говорит Аристотель, должна вызывать жалость и страх; она может сделать это только в том случае, если затрагивает самые глубокие надежды, желания и тревоги аудитории. И афиняне, конечно, не считали мифических героев далекими и стародавними; эти персонажи прочно засели в их сознании как идеальные модели или ужасные предостережения. Когда Сократ отказывается ради спасения жизни бросить то, что считает своей миссией, данной богом, он приводит в пример Ахиллеса, полного решимости отомстить за своего друга Патрокла, пусть и ценой собственной жизни. После вынесения смертного приговора Сократ говорит судьям, что с нетерпением ждет встречи в подземном мире с такими героями, как Паламед и Аякс, как и он, несправедливо осужденными. Наконец, персонажи и места действия в пьесах Шекспира тоже кажутся далекими и давними. Действие ни одной из пьес Шекспира не разворачивается в позднем елизаветинском и раннем яковианском контексте его собственной эпохи и страны. И все же никто не сомневается, что он жил согласно советам Гамлета, адресованных актерам, и показал «каждому веку истории его неприкрашенный облик».

Это правда, что за редким исключением, подобным Клитемнестре Эсхила, женщины в греческой трагедии действуют исключительно в домашней сфере как девственницы, жены или матери; если они оказываются вне ее, как Электра, то все равно действуют через мужчин. Трагедия рисует перед нами картину жизни, о которой умалчивают прозаические источники: картину домашнего быта и близких отношений между мужем и женой, матерью и сыном, отцом и дочерью. Эта картина, на которой жена и мать изображена в замкнутом пространстве, где она одновременно королева и пленница, сильно отличается от той, которую рисуют невыразительные надгробные надписи. Это наводит на мысль, что во многих случаях привязывание жены к дому, рабам и детям создавало потенциально взрывоопасную силу.

Конечно, в греческих мифах множество примеров женщин — опасных противников: от амазонок, которые вели открытую войну против мужчин, до детоубийц Медеи и Прокны, мужеубийц Клитемнестры и Деяниры, соблазнительнец Сфенебеи и (в утраченной первой версии пьесы Еврипида) Федры. Есть даже большие группировки опасных женщин: пятьдесят дочерей Даная, сорок девять из которых убили супругов в первую брачную ночь, или женщины с острова Лемнос, которые, убив мужей и выйдя замуж за рабов, дошли до предела неповиновения в мужской иерархии. Авторы трагедий охотно обращались к подобным темам.

Хор в «Просительницах» Эсхила — дочери Даная: угрожая повеситься на статуях городских богов, они заставляют царя с неохотой вступить в битву за них, в которой он гибнет. Хотя последние две пьесы трилогии были утрачены, мы знаем, что сорок девять Данаид в назначенный час убивают своих мужей. В «Трахинянках» Софокла Деянира (имя которой означает «убийца мужа») невольно становится виновником смерти своего супруга, Геракла. В семнадцати дошедших до нас трагедиях Еврипида Федра, Электра и Агава убивают мужчин или помогают в убийстве, Медея убивает мужчину и своих детей-мальчиков, Гекуба ослепляет мужчину, а Креуса покушается на убийство. С другой стороны, Алкеста отдает свою жизнь, чтобы спасти мужа, а Ифигению, Макарию и Поликсену мужчины приносят на алтаре в жертву. Женские голоса так настойчивы у Еврипида, что Аристофан заставляет его в «Лягушках» сказать, что в его пьесах «ни один актер не остается / Без дела. Всем даю слова: и женщинам, и слугам, / И девушкам, и господам, старухам даже» (пер. А. Пиотровского).

Некоторые феминистские критики полагают, что такая концентрация на женщинах в публично исполняемых трагедиях просто служила усилению доминирующей мужской идеологии, а также оправданию изоляции и подавления женщин. Пьесы, написанные мужчинами и разыгранные исключительно мужским составом, ставились на государственном празднике при демократическом строе, в котором господствовали мужчины. Решение о присуждении первой, второй и третьей премий принималось судьями-мужчинами. Что еще важнее, выбор трех драматургов, которым разрешалось поставить свои произведения, тоже был прерогативой чиновников-мужчин. Все пьесы, даже Еврипида, которого часто считали сочувствующим женщинам, призваны были подтверждать мужские ценности афинского общества.

Подобные аргументы выдвигались с большей или меньшей искусностью. Тем не менее даже Фрома Цейтлин, дав самую беспристрастную оценку роли женщин в трагедии в главе «Играя другого» книги Nothing To Do with Dionysus?, где блестяще раскрывается, что «драма <…> проверяет мужские ценности только для того, чтобы найти их не отвечающими сложностям сложившейся ситуации», все равно приходит к выводу, что «трагедия завершается концовкой, обычно поддерживающей мужские, часто отцовские, структуры власти».

Женщины в трагедии, даже у Еврипида, действительно почти всегда являются агентами мужского разрушения или добровольными жертвами. Проблема в том, что тот же Еврипид выступает против любого незамедлительного принятия подобных ситуаций за чистую монету. Это видно по тому, как он выводит задействованных персонажей мужского пола. Ифигения отдает свою жизнь за Грецию, но мужчины, за которых она ее отдает — Агамемнон, Менелай, Калхас, Одиссей, даже Ахиллес — показаны как слабаки, хвастуны, трусы и низменные интриганы. В «Алкесте» жена жертвует собственной жизнью ради спасения мужа, поступая как идеальная афинская жена, но слова, вкладываемые Еврипидом в уста мужа, должно быть, заставили зрителей приподняться со своих театральных мест.

Ведь если ваша супруга соглашается умереть вместо вас (в наш век трансплантации органов эта пьеса может оказаться не такой сказкой, как для афинян), вам следует отреагировать на ее последние предсмертные стоны не просто какими-то клишированными репликами из сцен у смертного одра. В такой ситуации вы не можете и не должны говорить так, как Адмет: «О нет, дорогая, о нет… Ты нас не оставишь… Ну, ради детей… Неужто сирот ты покинешь? О, будь же добрее… Тебя не станет… и я не жилец ведь…» И уж точно вы не скажете: «О, если б Орфея мне слова и голос нежный, / Чтоб умолить я Персефону мог / И, гимнами Аида услаждая, / Тебя вернуть. / Клянусь, ни Кербер адский, / Ни на весло налегший там Харон / Желаний бы во мне не охладили, / Пока б тебя я солнцу не вернул» (пер. И. Анненского). Ему не нужно было идти ни на какие подвиги — достаточно было просто умереть в свой час! Словно всего этого недостаточно, чтобы заставить зрителя заскрежетать зубами, за смертью Алкесты следует ссора между мужем и его отцом, который (как и мать) тоже отказывается умирать. Это самая наэлектризованная сцена в пьесе: отвратительная и ожесточенная ссора двух эгоистов над телом женщины, чье самопожертвование позволило ее супругу назвать своих родителей трусами и отречься от них.

Ясон тоже выносит себе приговор своими же словами. Когда Медея напоминает, что она спасла его в Колхиде и оставила там не только семью, но и статус царевны, он самодовольно отвечает, что своим успехом в Колхиде он обязан не Медее, а из всех богов и людей одной только Афродите: Медея просто была так безумно влюблена в него, что ничего не могла с собой поделать. В любом случае, продолжает он, ей с лихвой отплатили за то немногое, что она для него сделала: «Давно уплачен долг, / И с лихвою. Во-первых, ты в Элладе / И больше не меж варваров, закон / Узнала ты и правду вместо силы» (пер. И. Анненского). В результате Медея убивает их сыновей, а Ясон теряет не только их, но и новую невесту, и ее отца, и надежду на новое царство. Однако после его слов трудно испытывать к нему что-либо, кроме презрения.

И конец пьесы не служит одобрением «мужских структур власти». Ясона покидают даже боги, к которым он взывает; Медее же они ниспосылают волшебную колесницу, на которой она убегает из Коринфа. Более того, именно в этой пьесе отвергается одна из фундаментальных структур мужской власти: идеал воинской славы, освящение героической смерти мужчины в бою — одна из центральных тем Надгробной речи Перикла. Медея говорит хору коринфских женщин: «Но говорят, что за мужьями мы, / Как за стеной, а им, мол, копья нужны. / Какая ложь! Три раза под щитом / Охотней бы стояла я, чем раз / Один родить». Эта биологическая функция, которая для греческого шовиниста была единственным оправданием существования женщины («Нет, надо бы рождаться детям так, — говорит Ясон дальше, — Чтоб не было при этом женщин, — люди / Избавились бы тем от массы зол»), презираемая, но необходимая, естественная функция здесь занимает почетное место над воинской доблестью, которая была высшей добродетелью мужчины и гражданина.

V

Рассмотрение аттической трагедии в социальном и религиозном контексте позволило понять многое о ней. Но умалять ее до этого контекста и делать его пленницей, ограниченной рамками афинской мужской идеологии, — это пустая трата времени. Джинна нельзя засунуть обратно в бутылку. Великая литература, хотя и созданная для своего времени и места, всегда выходит за их пределы, обращаясь к последующим поколениям; она предназначена, если воспользоваться панегириком Джонсона Шекспиру, не только для своего века, но для всех времен. Многие великие поэты больше ценятся последующими эпохами, чем собственной. Они предвосхищают и формируют мироощущение поколений, которые придут после них.

В качестве примера можно привести Еврипида. На протяжении столетий после великой эпохи Афин Эсхила и Софокла почитали как классиков, но Еврипида продолжали исполнять. У нас есть яркое свидетельство об этом в виде осколка надписи на камне IV века до н. э. с перечнем девяти трагедий, предложенных тремя поэтами на Великие Дионисии, вместе с именем автора «старой трагедии», регулярно предлагаемой в эти годы в дополнение к новым. Надпись охватывает 341, 340 и 339 годы до н. э. — и в каждом году автором «старой трагедии» был Еврипид.

Конечно, он не единственный, кто пережил свою эпоху. В последние годы пьесы всех трех великих греческих трагиков, в переводе или адаптации, нашли новых зрителей на сценах и экранах от Берлина до Эдинбурга, от Нью-Йорка до Сан-Диего; и они обращаются к нам так, будто нет той пропасти, разделяющей наши эпохи. В театрах по всему миру версии софокловской «Антигоны», среди прочего Ануя и Брехта, ставят перед современными зрителями ту же проблему, которую Софокл ставил перед афинской аудиторией: конфликт между соблюдением законов государства и более древними и высокими обязательствами.

В ирландском Дерри поэт Шеймас Хини недавно опубликовал свою версию «Филоктета» Софокла — трагедии о жертве несправедливости, настолько озлобленной страданиями и зацикленной на обидах, что, когда неприятели в собственных циничных целях предлагают спасение и лекарство от его изнурительной болезни, он не может заставить себя принять его; требуется голос свыше, чтобы он изменил свое решение. Хини вписал в то, что по большей части является точным и блестящим переводом трагедии Софокла, мораль для своей страны и эпохи:

«История гласит: не надейся по эту сторону могилы. Но раз в жизни может подняться долгожданная приливная волна справедливости — и надежда зарифмуется с историей. Так что надейтесь на большие перемены по ту сторону мести. Поверьте, отсюда можно добраться до другого берега. Верьте в чудеса, исцеления и целебные источники».

Мы также видели, как в Нью-Йорке ставили «Ифигению в Авлиде» в знак протеста против нашей войны во Вьетнаме, а в Париже — «Троянок» Еврипида против французской войны в Алжире.

Греки по-прежнему с нами. Даже странный ритуал жертвоприношения, с которого мы начали, это воплощение «инаковости», столь чуждое нашим мыслям и чувствам, резонирует с современным миром. Нам тоже понадобился бы эквивалент «комедии невинности», если бы нам пришлось собственноручно убивать домашних животных всякий раз, когда мы хотим поесть мяса. Мы оставляем убийства другим и стараемся не думать о них. Но в последние годы многие начали задумываться об этом, о механических ужасах скотобойни и, что еще хуже, утонченной жестокости системы, в которой животных выращивают запертыми в узких клетках и кормят насильно, так что даже перед смертью жертва лишена хоть какого-то подобия реальной жизни. Некоторые из нас вообще отказались от употребления мяса — и нас достаточно, чтобы государственные учреждения и авиакомпании начали подавать у себя вегетарианские блюда. И в Античности тоже были люди — пифагорейцы и орфики, — отказавшиеся приносить жертвы и есть мясо, несмотря на то, что из-за этого они могли быть отрезаны от общества и подвергаться гонениям.

На самом деле когда думаешь о всех тех людях, которых англо-ирландец Макнис, писавший в Хэмпстеде в 1938 году, нашел столь невообразимо отличными от нас, нельзя отделаться от ощущения, что весной 1992-го для американца (особенно живущего в Вашингтоне, округ Колумбия, или поблизости) все они кажутся слишком знакомыми:

«Когда я должен вспомнить о героях Эллады, вместо этого я вспоминаю плутов, авантюристов, оппортунистов, беспечных атлетов и мальчиков-красавчиков, буквоедов, педантов, закоренелых скептиков, агору и возню демагогов и шарлатанов; женщин, приносящих возлияния над могилами, приспособленцев из Дельф и марионеток из Спарты, и наконец я думаю о рабах».

Агора — это рыночная площадь, которую мы заменили торговым центром. Женщины сегодня не совершают возлияний на могилах, но у нас есть наши жуткие похоронные бюро, где оплаканные, бальзамированные и приукрашенные по случаю покойники готовятся предстать перед родственниками и друзьями в последний раз. Наши приспособленцы не в Дельфах, а гораздо ближе к дому. И наши марионетки не в Спарте — но они у нас тоже на месте. Что касается рабов, американцам не нужно напоминать, что 150 лет назад рабы и рабовладельцы были по обе стороны Потомака.

В самом деле, думая о двух крупнейших недостатках афинской демократии, которые классики исследовали в последние годы, мы должны помнить не только о том, что рабство и мужское доминирование характерны для всех древних обществ, но и о том, что мы-то уж точно не имеем права бросать камень первыми. В гордой речи Перикла об афинской демократии — власть в руках народа, равенство перед законом — рабы не упомянуты, но не упомянуты они и в нашей Декларации независимости, согласно которой «все люди созданы свободными и равными», хотя ее автор и многие подписанты были владельцами африканских рабов. Это зло было упразднено только в результате кровавой и разрушительной Гражданской войны, но от последствий многих лет несправедливости мы не оправились до сих пор. Рана в нашем общественном благе еще не затянулась, и мы должны молиться и верить, вслед за Хини, что «отсюда можно добраться до другого берега», а «надежда и история» могут «зарифмоваться».

Что касается другого недостатка, а именно исключения женщин из общественной жизни Афин, мы не должны забывать, что в Соединенных Штатах женщины боролись более полувека, прежде чем Девятнадцатая поправка к Конституции предоставила им полные избирательные права в 1920 году; что Великобритания неохотно пошла на ту же уступку в 1928-м; а французы восприняли последнее слово своего революционного лозунга «свобода, равенство, братство» так буквально, что во Франции женщины были лишены права голоса вплоть до 1945-го.

Все это, конечно, не дает нам права отвергать результаты переоценки греческой культуры, подчеркнувшей «инаковость» ее отношений и институтов, больше напоминающих о Египте и Вавилоне, не говоря уже об алгонкинах, гуронах и ирокезах Лафито. Но мы не должны забывать об удивительной оригинальности, которая выделяет греков и делает их уникальными. Они изобрели демократию более чем за 2000 лет до того, как любая современная западная нация сделала первые шаги в ее сторону. Они изобрели не только философию и театр, но и модель национальной литературы с ее каноном великих писателей, критиками и комментаторами, библиотеками. Они изобрели организованную соревновательную атлетику. Они изобрели политическую теорию, риторику, биологию, зоологию, атомную теорию. И мы могли бы продолжать и продолжать. Хотя мы больше не можем утверждать ни с Шелли, что мы все — греки, ни с викторианцами, что греки — это мы, мы всегда должны помнить, насколько сильно, насколько глубоко, насколько бесповоротно мы остаемся у них в долгу.