Новый Face современной академической музыки: откровенный разговор с композитором о немой медиаопере

Как новая искренность выходит из тени формалистского мейнстрима, почему сегодня нельзя говорить о Боге, как родительство помогает в сочинении музыки и что значит «инструментовать лицо»? «Нож» пообщался с композитором медиаоперы Face и преподавателем Московской консерватории Ольгой Бочихиной.

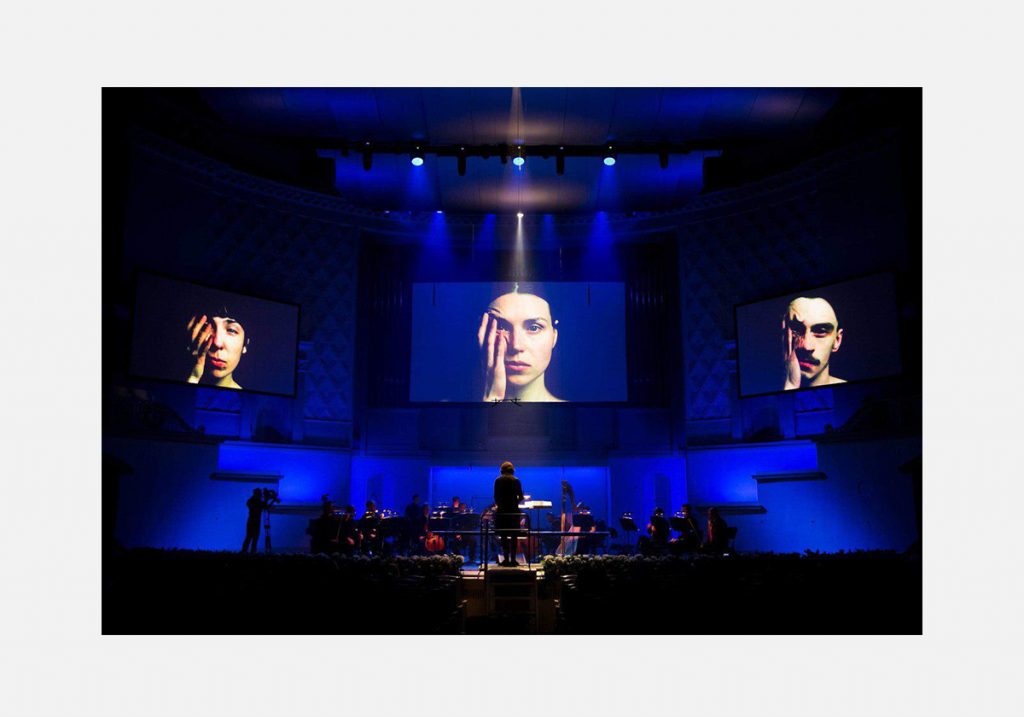

Медиаопера Face Ольги Бочихиной с видеорядом Ивана Сахарова, в первый раз показанная на VI Международном фестивале актуальной музыки «Другое пространство», стала одновременно и прорывом, и возвращением к сакрально-психологической функции этого вида искусства.

Медиаопера — это междисциплинарное исследование жанра, лаборатория художников и авторов современной академической музыки.

Пока одни композиторы работают исключительно в области звука, другие развивают идеи инструментального театра, шлифуя концепцию музыкального жеста. Немая опера Ольги Бочихиной говорит яснее, чем научно-популярные книги Алекса Росса. Хорошую музыку не нужно объяснять, а вопросы вроде «Как слушать современные академические произведения?» отпадают сами собой.

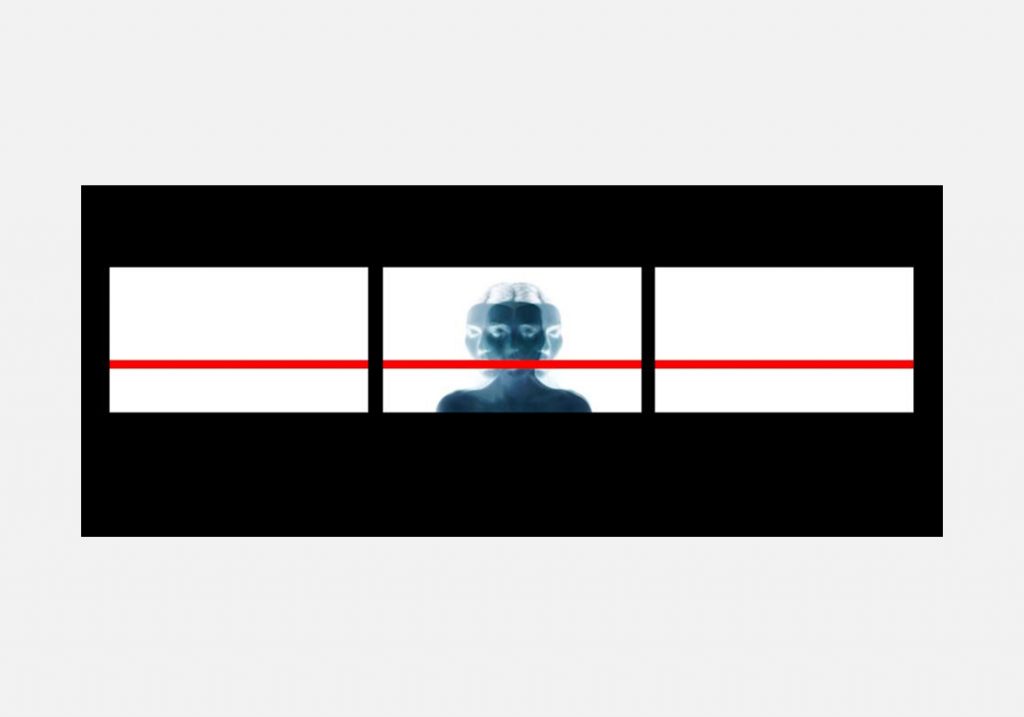

Ольга Бочихина. Face. VI Международный фестиваль «Другое пространство»

Бах считал, что цель музыки — «трогать сердца», — и это несмотря на то, что его творчество, слишком сложное для современников, не раз возмущало плебс, а настоящее признание последовало только спустя почти сотню лет.

XIX столетие прошло под эгидой чувственности: произведения Шопена до сих пор «трогают сердца», а романтический репертуар остается самым востребованным на рынке академического музыкального искусства.

Однако XX век отменил многие константы художественного творчества, казавшиеся незыблемыми. Техническому прогрессу сопутствовало бурное развитие философской мысли, деятели искусства генерируют новые стили каждые десять лет, и к середине века музыка уже напоминает высшую математику — как по сложности создания, так и по восприятию. Она освободилась от необходимости услаждать слух и стала самоценной, вытеснив человека из своего структурного центра.

Популяризаторы современной академической музыки призывают открыть сознание и воспринимать ее как tabula rasa. Они убеждают, что понимание новейших произведений приходит с отказом от привычных ожиданий. Но всё же такое слушание, без знания внутренней кухни, часто оставляет впечатление «умного эмбиента». Современное искусство бравирует тем, что его первоочередная цель — ставить вопросы. Но когда их количество достигает критической массы, а ответов как не было, так и нет — зритель/слушатель/читатель теряет ориентиры и мотивацию.

Правило золотого сечения, установка «достучаться до сердец» — сегодня всё это слишком утомительно и вульгарно. Даже Берлиоз в свое время отрекался от мастеров прошлого и скучал в старой Италии. Такой нигилизм порой приобретает крайние формы, но «гениальных переломов» больше ждать не приходится, а бунтарская философия всё еще в мейнстриме. Как и многие учителя прошлого, Эрик Сати, когда речь заходила о его последователях, заявлял, что у него их нет и быть не может. Но как показывает история, вслед за свершениями каждого гениального революционера наступает фанатичная утопическая диктатура, искажающая первоначальные установки и ведущая в тупик. Что делать после «Черного квадрата» Малевича и «4:33» Кейджа? Этот наивный вопрос стоит перед авторами, которые не хотят быть «вторичными».

XX век дал нам слишком много нового музыкального инвентаря, и порой цели подменяются средствами: открытие очередного инструмента кажется важнее, чем созданное с его помощью сочинение.

Но вернемся к Баху. Чуждый новаторских амбиций, он строит на базе языка барокко гениальный корпус произведений, который впоследствии станет музыкальной библией. А вот сведения о бравых первопроходцах этого стиля и их творения по крупицам собирают исполнители-аутентисты, и они до сих пор неизвестны широкой публике.

Сегодня «кризис слушателя» — один из ключевых вопросов индустрии. Но кто осмеливается вернуть в музыку человека и преодолеть структурный фетишизм? Дискурс о музыкальном нарративе стал визитной карточкой «традиционалистов» — ригидных институциональных академиков, не признающих достижений искусства XX века. «О Боге сегодня нужно высказываться очень аккуратно», — отмечает Ольга Бочихина. У современной академической субкультуры есть свои триггеры, их невозможно преодолеть, и это создает кризис, говорить о котором сложно и не хочется. Однако революционные периоды неизбежно сменяются традиционными, и «время разбрасывать камни» близится к завершению. Кто будет стоять в начале новой эпохи и вернет в музыку человека?

Ольга Бочихина окончила аспирантуру Московской консерватории в 2008 году, а также прошла обучение по курсу Specialized Master of Arts в Базеле. Высшая школа музыки в этом швейцарском городе считается мировой столицей музыкальной теории. Иными словами, образование, которое получила героиня нашего интервью, — лучшее из возможных. Такой бэкграунд позволяет творить без оглядки на «генеральную повестку» и дает право на радикальную искренность. Произведения Бочихиной — это строгие конструкции, выросшие на фундаменте идеи. Несмотря на вереницы культурологических фонов, такую музыку не обязательно объяснять — она сама говорит со слушателем, опровергая тезис о существовании «барьеров вхождения» в современное академическое творчество.

На премьере оперы Face в первый день VI Международного фестиваля «Другое пространство» зритель не только увидел цельное художественное произведение, но и услышал немой вопрос, от которого становится неловко. Мириады эфемерных смыслов здесь не просто дефилируют на сцене, а мистериально проигрываются внутри слушателя. Протомузыка шаманских камланий и профессиональные духовные произведения разных веков и даже тысячелетий отражаются в осколке зеркала, где краем глаза можно увидеть и свое лицо. Концепции Лемана и Гёббельса, фильмы Бергмана и цитаты Бродского — всё это вошло в глубоко личную историю оперы Face.

Опера Face. Источник

— Идея Face появилась спонтанно или это была целенаправленная и долгая работа? Какие еще значительные произведения в своем творчестве за последние годы ты можешь назвать? Проглядываются ли в них черты будущей оперы?

— Да, в эту сторону было сделано несколько серьезных шагов. Впервые нечто подобное я попробовала в Musica Sacra. Я писала для ансамбля Пекарского: одну из партий должен был исполнять сам Марк Ильич, но у него заболела спина, и вместо себя он поставил меня. Во время выступления на сцене был Митя [Щёлкин], еще двое классных ребят — и я как будто прошла инициацию, физически поняла свою музыку. Не как она конструируется, моделируется — а на уровне тела ощутила, что это такое.

— Это вообще законно — заставлять композитора играть на незнакомом ему инструменте?

— Да уж! (Смеется.)

— Что это были за ударные?

— Скажем так, это были поверхности. В сочинении три партии, три типа музицирования и поведения. Это картина-ритуал. Один из культурологических слоев связан с восточными единоборствами. То есть каждая партия предполагала определенную жестикуляцию, связанную с типом боевого действия.

Меня заинтересовали два стиля: тигр и змея. Первый бьет лапами — игра только ладонями. А мне досталась партия змеи — нужно было скользить, подражая манере этого животного, по четырем шуршащим поверхностям и шипеть. Я произносила текст на парселтанге, зверином языке. Электроника изображала звук ветра. Исполнение было несложным — куда важнее для меня оказалось само физическое присутствие. Тогда я сделала первый шаг к пониманию того, что такое жест в музыке.

Здесь важна именно поведенческая модель: образ, прототип. Речь идет о генерализации в шефферовской трактовке этого понятия. Я не обязана быть змеей — но мы конструируем модель, общее поле, концепцию и идею змеи, а дальше она инструментуется разными средствами. Так, я рисовала букву S, напоминающую очертаниями это животное, O — как символ бесконечного движения. Ту же задачу выполняет и электроника: воздушный змей, ветер — концепт скольжения. А всё в совокупности должно составить тот самый прототипический образ.

Для меня это был первый опыт такой генерализации.

— Можно ли сказать, что музыкальный жест играет для тебя главную роль? Ты, наверное, уже прочитала книгу Цареградской?

— Конечно! Ее работа — самое ценное, что вышло в последнее время.

Что касается жеста, то иногда он выполняет функцию объединяющего поля и легко вписывается в любую мультимедийную среду. В рамках генерализующего концепта ты его используешь где угодно, причем скорее интуитивно, на телесном уровне.

— Поэтому в конце появляется ритуал?

— Это одна из причин.

— Можешь рассказать подробнее? В кулуарах больше всего обсуждают концовку: одни говорят, что не хватило танца, другие — что это и был танец.

— Меньше всего мне хочется очерчивать границы и давать определения. (Смеется.) Во время написания оперы я читала Ханса-Тиса Лемана, перечитывала Гёббельса, находила что-то ценное для себя. Так, я поняла, что есть вещи, к которым текст открыт. Он не дает «определений», а заставляет слушающего продолжать, достраивать мысль.

— Но что-то же побудило тебя к постановке ритуала с точки зрения художественного метода? Почему он появляется именно в конце, как это связано с логикой композиции произведения?

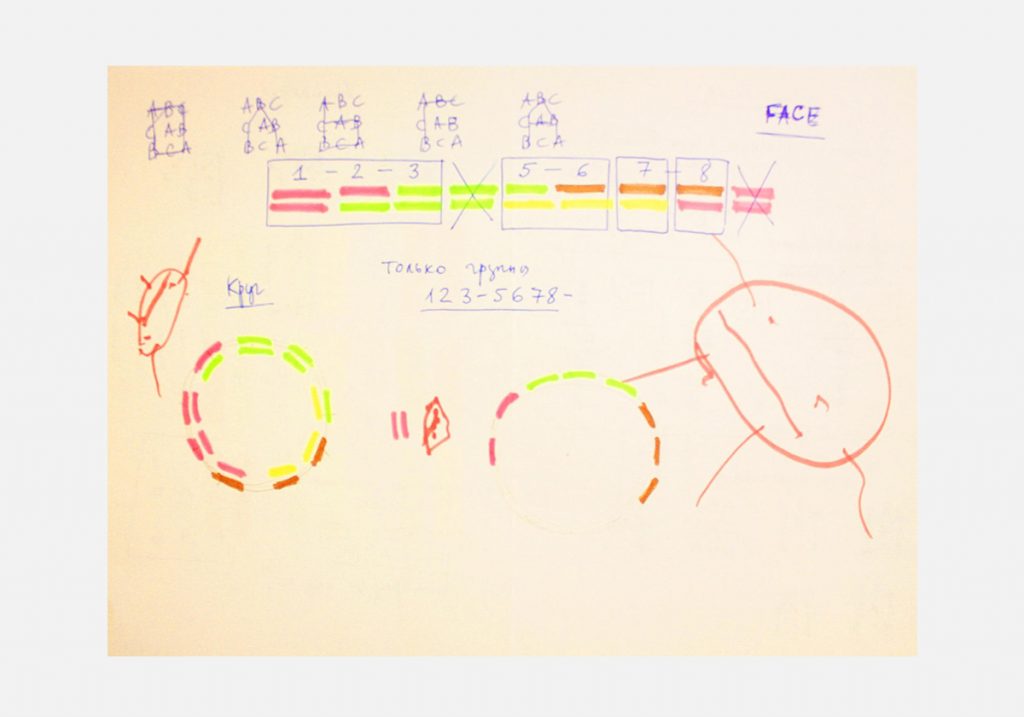

— Сама опера состоит из трех главных частей. Ритуал вынесен в эпилог, который не входит в произведение, к этому моменту оно уже закончено. Финальный фрагмент, в свою очередь, начинается с минус-приема — самое крутое, что там есть, но, кажется, этого никто не заметил.

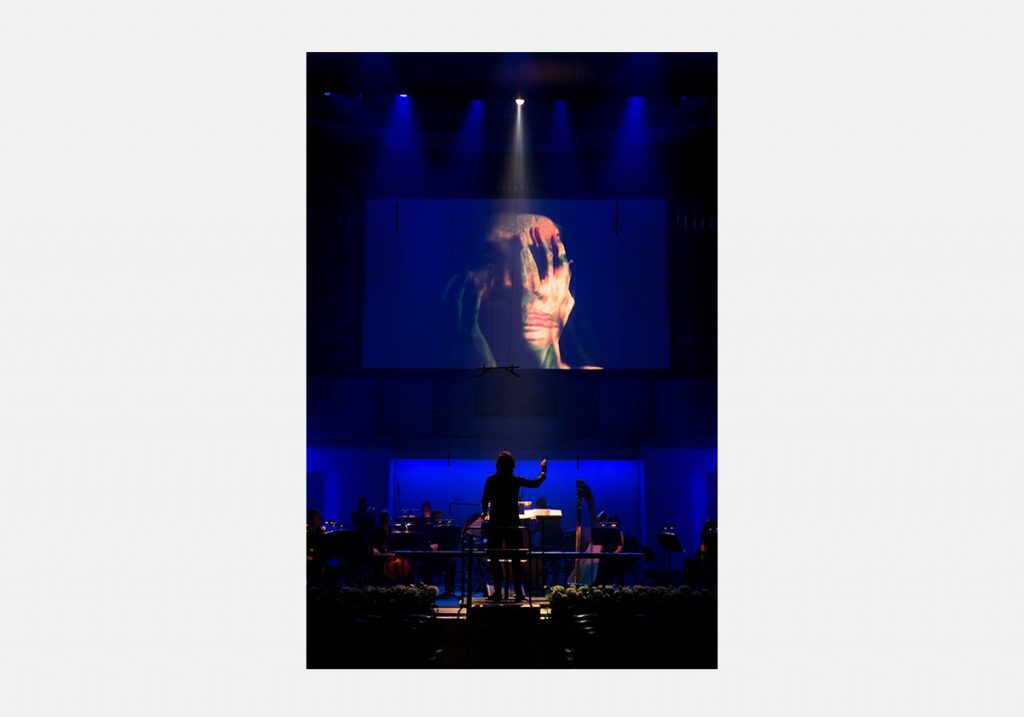

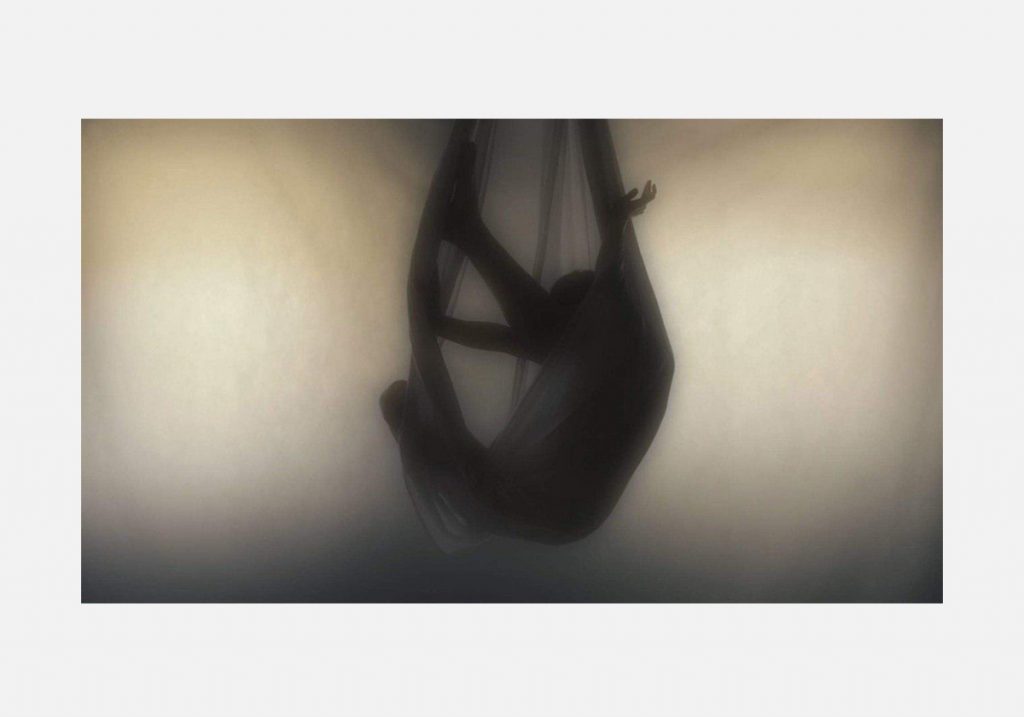

Опера открывается женским образом, который дается через несколько жестов. Я сама определяла это по-бергмановски — как «шепоты и крики». Меня давно интересовало женское лицо, хотелось его инструментовать, сделать физически присутствующим. Помимо культурологических фонов, оно должно было репрезентировать себя через две идеи: шепота — то есть мятущийся, непроявленный внутренний мир, и крика, который существует по эту сторону. Бергман рассказывает о четырех лицах и повествование о женщине всегда начинает с ее портрета. Это было настолько ярко, что я решила рационально воспроизвести идею. Шепоты и крики создают ее модель, показывают, что с ней происходит, потому что она и есть персонификация через голос. Образ не представлен визуально, героини нет на сцене, но телесность конструируется в звуке. Например, струнные дышат с движением смычка и изображают ее легкие.

Потом всё начинает ритмизоваться, героиня раскачивается, это создает внутреннюю вибрацию, и волнение прорывается в слова. А в эпилоге используется минус-прием: шепоты я перевела в шумы, помехи, когда на экране не остается изображения и он становится белым. В фотографии сделали то же самое: сначала дается позитив, а потом Ваня [художник Иван Сахаров. — В. М.] переводит картинку в негатив.

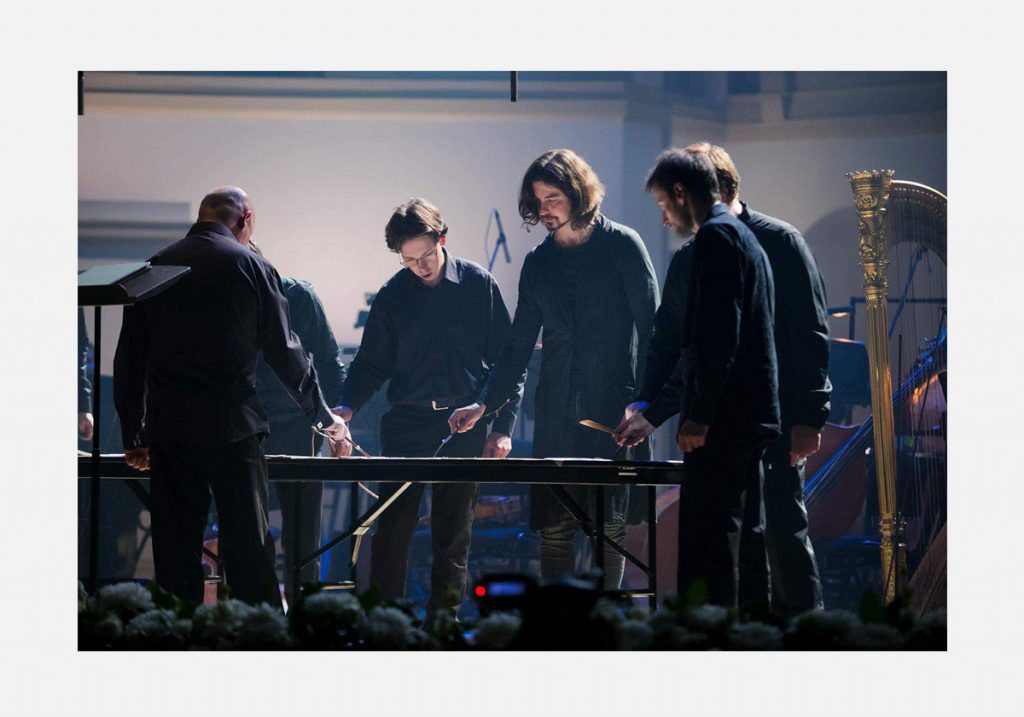

Вместо шепотов идут помехи, вместо крика — синусоида, высокий звук. Как бы полное отсутствие действующего лица. В работе Флоренского «Мнимости в геометрии» тоже создается атмосфера вывернутого наизнанку бытия. У меня это происходит в сцене со столом. Из виртуальности, в которую мы уже погрузились за время оперы, зритель переносится в реальность присутствия здесь. Дирижер и несколько исполнителей начинают ходить вокруг стола — этот жест неоднократно повторяется в постановке: всё заворачивается, завихряется.

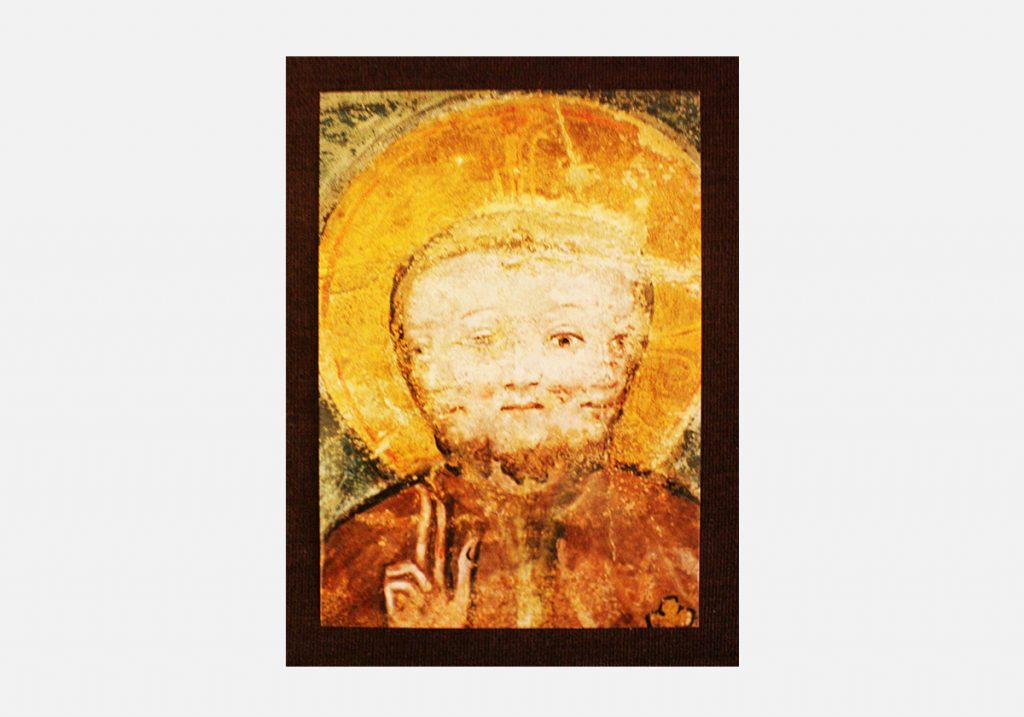

Еще мы планировали, что по залу будет скользить и описывать круги луч света. Идея была в том, что у зрителя должна закружиться голова. Ваня пытался это сделать в конце, когда фигуры бегут и возникает ощущение закольцованного движения, а потом так же ходят уже вокруг стола. Внешне это напоминало религиозное действо. Они начинают говорить то, что у героини в голове, тот же текст, что был в начале, соединяя голос и письмо, разделенные в опере. А вот откуда взялся троичный образ (показывает изображение):

— Есть много трехликих персонажей. Кто это для тебя?

— Молчащий Бог.

— Интересно. Я подумала, что это трехликая Геката, ведь в опере был женский образ...

— Ах, вот как! На самом деле это Триединый Бог, образ Троицы. Опять же мы старались, чтобы он не вышел «прямым», это слишком простой ответ — вот человек, а вот Отец Небесный на него смотрит. Тут, наоборот, должны возникать вопросы: какой бог, откуда, виртуальный или настоящий? Мне не хочется давать развернутый комментарий по этому поводу. У нас же такое сообщество — говорить про Бога надо очень аккуратно и деликатно, завуалированно, ни в коем случае не напрямую.

В опере есть и другие ритуальные моменты: когда звучит гул — мистический голос толпы. Это тоже не читается и не должно читаться, но оно заложено.

— Ты уже видела рецензии?

— Я прочитала одну большую рецензию, и этот отзыв был крайне нелестным: опера странная, ничего не понятно и вообще наивно. То ли автор уже во время просмотра размышлял, как бы так написать, чтобы всё это опошлить, то ли реально ничего не понял, то ли всё сразу. Вывод был такой: единственное, за что можно похвалить, — это Чижевский с ансамблем Questa Musica. Но самое смешное, что его там тоже не было — на сцене играл Госоркестр.

— Сколько ты работала над оперой?

— Не меньше года, долго.

— Кто писал текст?

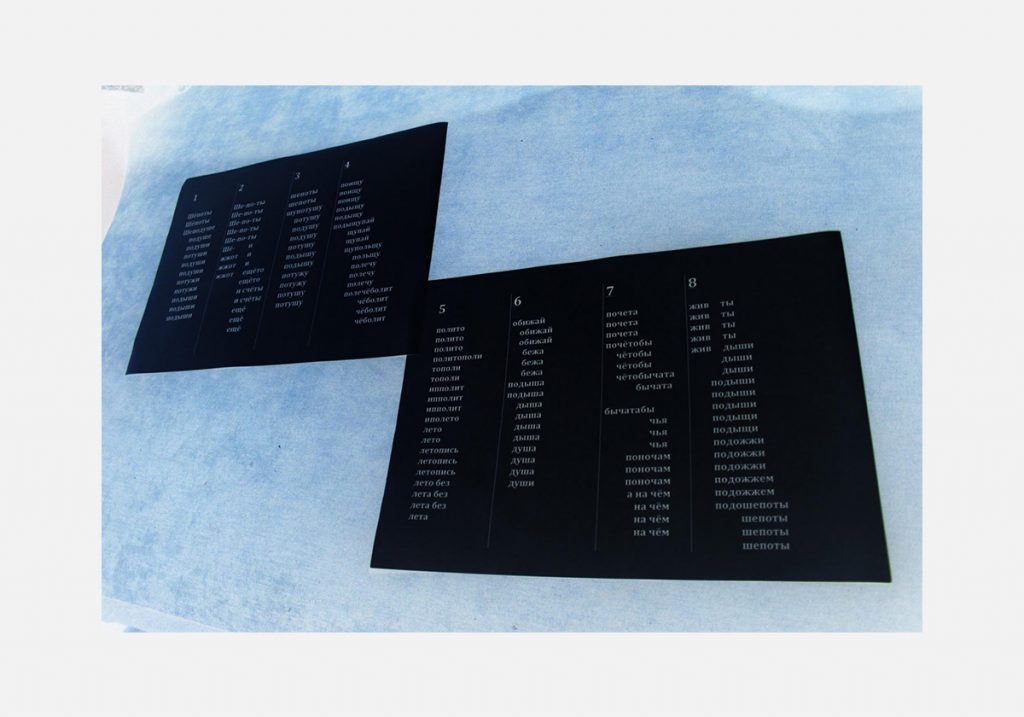

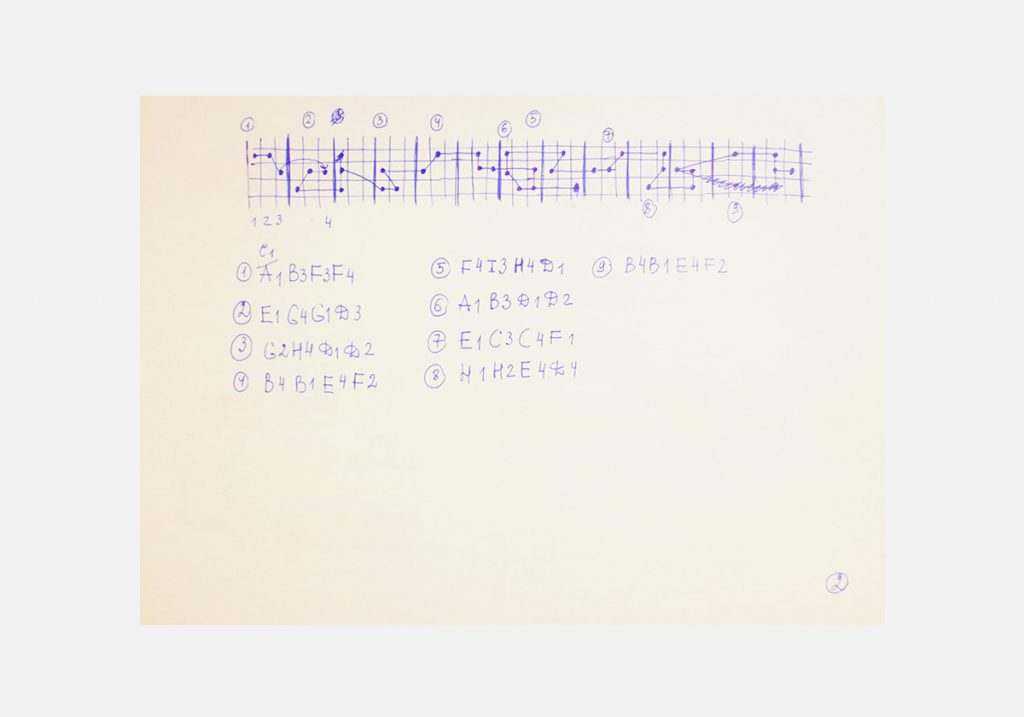

— Я сама. Смысл этого текста не поэтический. Тут важна параллель с процессом писания: так же, как рука дергается, когда выводит буквы на бумаге, подергивается и голос при произнесении скороговорки, а в видео появляется дерганый танец. Это один вид поведения, он связан с вибрацией. Второй — чтение по слогам. На экране возникают ломаные линии. Третий — крик, он изображается кривой, гибкой и скользящей, медленные и плавные движения. И наконец, четвертый тип поведения — тишина, или точка. Ты стоишь, ничего не происходит. Все эти миры я размыкаю, а в эпилоге — условной реальности — они, наоборот, смыкаются. Мы видим театр моего присутствия в момент, когда я что-то пишу. Моя внутренняя речь — женская, а воля, которую я проявляю в знак, — авторское, мужское. И в эпилоге показано, как в реальности настоящего всё это сходится.

— Настоящее и внешнее — оно мужское?

— Да. Женское — это голос, мужское — письмо. Они разделены, как две сцены.

— То есть вся опера — о женщине, а в конце она вытесняется группой мужчин...

— ...потому что именно им принадлежит авторство. На сцену я тоже вышла в брючном костюме — в мужском обличье. Причем такой выбор одежды был, скорее, бессознательным. Мир мужской, бессмысленно с этим спорить, а я воспринимаю и себя как его часть. Не то чтобы я теряла женскую самоидентификацию, нет...

— Когда на видео женский образ сменяется мужским — это не метафора потери самоидентификации?

— Такой смысл я не закладывала, но раз оно так сыграло... Там есть момент расщепления лица, потом происходит растроение — то есть опять обретение множества. Ваня учился на психфаке МГУ, и мы сначала конструировали это так: женский образ к концу собирается, а мужской, наоборот, расщепляется, чтобы распространить себя. Колыбельная — место их встречи.

Идея была в том, что проблема романтической идентичности — это потеря единства. Ты пытаешься удержать значимость уникального, но неизбежно теряешь его во множественности — когда пишешь новое произведение или общаешься с новым человеком.

— Ты проблематизируешь такую потерю? В опере этого не чувствуется: кажется, будто человек смывает с себя лицо, чтобы остаться многоликим и бесполым.

— Да, это конфликт. Само слово «лицо» в русском языке связано с рядом очень важных смыслов: личина, личность, двуличие, лицемерие. Я оттолкнулась от идеи настоящего, которое ты всегда прячешь. У каждого из нас несколько лиц, и мы, используя их, играем на публику: как правило, говорим не то, что хотим сказать, а то, что удобно, что желают от нас услышать.

— Это тоже про женскую позицию? Ты показываешь женщину, которая молчит или вынуждена молчать, — идейный посыл как будто бы очевиден.

— Я не всегда могу сказать то, что действительно хочу. Вот ты на сцене, физически на ней присутствуешь — но вынужден изображать другого. Как Далила, играешь на подмостках — но и в жизни ведь тоже! И наступает момент, когда стирается одно лицо, за ним появляется другое, но ты пытаешься преодолеть это, нащупать себя. Очень важен тот самый миг прикосновения к настоящему Я, когда ты застываешь и обретаешь себя.

— А когда появляется детский голос, тоже происходит обретение себя?

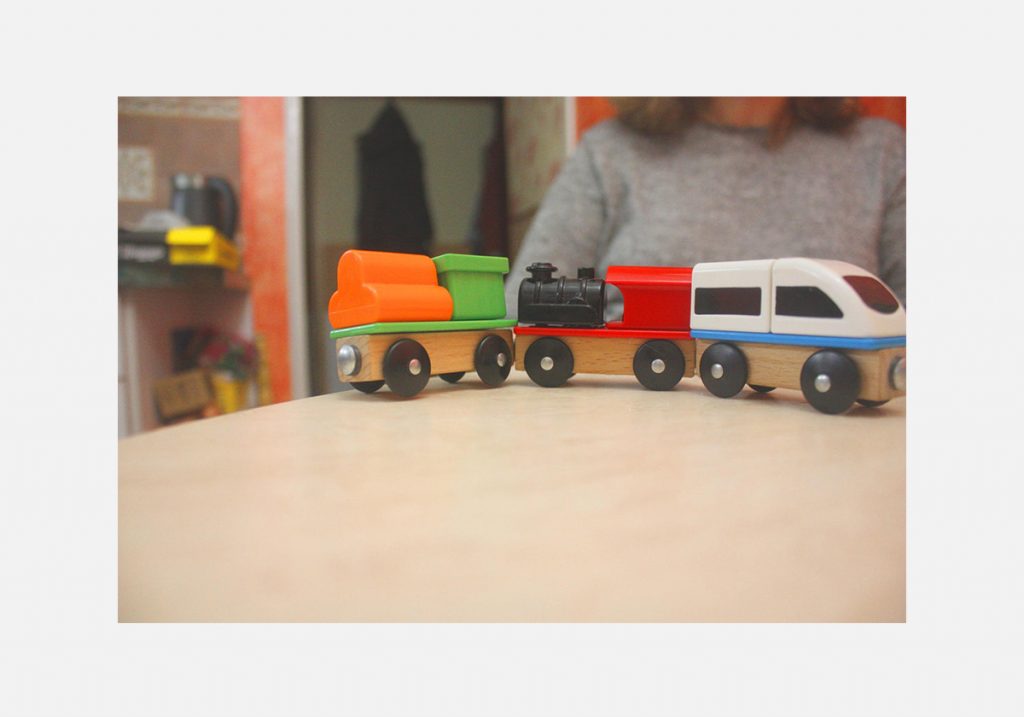

— У меня была мысль сделать третье лицо — детское. Всё ушло в метафору — мне здесь важен не только голос ребенка, но и то, что это колыбельная, которую одновременно исполняют и малыш, и мама. Возникает вопрос: кто кому ее поет?

То же относится к автору и героине: кто кого рождает? Они существуют в соприкосновении. Никто не знает писателя, пока он работает над произведением. А вот когда его герой появляется на сцене — тогда узнаю́т и об авторе, он заявляет о себе через персонажа.

И тут такая же амбивалентность: кто поет колыбельную, для кого она исполняется — для ребенка или для себя? И кто это дитя — может быть, ты сама? Ты проявляешься в нем, по существу он в тебе и пишет — такова настоящесть автора, хрупкого и ранимого. В триллерах часто дети предстают как персонификация мистического ужаса, потому что они для нас проявляют сцепку с правдой. Поэтому когда ты открываешь в себе ребенка и автора, то доходишь до собственной сути.

— Интересует техническая сторона: как ты сделала этот голос? Звучало сверхъестественно.

— Это мой ребенок. Наши голоса, тут без прикрас. Более того, я выдам самую страшную тайну: колыбельную, которая звучит в опере, родил Валера. В два с половиной года он спел эту интонацию в до-диез миноре. Я не сразу ее записала, сперва она начала звучать внутри меня, прорастать... Так что это не моя колыбельная — я ведь не пишу тональную музыку.

— Эта мелодия остается только в виде песни или оркестр тоже ее исполняет?

— У инструментов она тоже есть. Форму я оставила очень традиционную — трехкуплетная песня, мне это даже нравится. Была важна потеря точной интонации: ребенок не может петь идеально чисто, что отразилось и в смене типа интонации у струнных — они играют флажолетами а-ля хорал. Мне очень хотелось передать это скольжение из до-диез минора в до минор, когда мы не напрямую модулируем, а Валера просто немного фальшивит и ко второму куплету мы, сами того не замечая, скатываемся в новую тональность.

— Получилось инфернально!

— Да, потому что это неправильность. У Бродского есть потрясающие слова: «О, неизбежность „ы“ в правописаньи „жизни“». Мы не можем жить и не ошибаться. Хочет или нет, но ребенок скатывается в эту фальшивую интонацию. То же самое у струнников: чисто сыграть в унисон флажолетами невозможно. Но это круто, звучит очень по-настоящему!

Во втором куплете появляется автор — еще один важный момент соединения. Это должно было прозвучать тихо, еле слышно, на грани артикуляции: «Ныгыныгыныгыныгы», — а получилось (басом): «НЫГЫНЫГЫНЫГЫНЫГЫ», — слишком грубо. Планировалось, что образ будет непонятным — то ли он пишет колыбельную, то ли, наоборот, колыбельная его вдохновляет, заставляет работать. И первичность снова ставится под вопрос: они существуют параллельно, ты не знаешь, что причина, а что — следствие.

Есть потрясающая аналогия. Известно три сюжета, когда люди совершают восхождение на гору для встречи с Богом: Моисей получает скрижали Завета, пророк Илия поднимается, чтобы вознестись, и Христос преображается на Фаворе. Согласно одному из толкований, всё это происходит синхронно, описанные события разнесены в человеческом времени — но не в Божественном. Так и тут: колыбельная, женский образ, автор — в жизни они разделены (может быть, даже большими интервалами), но в опере сосуществуют в моменте присутствия.

— Тебе не кажется, что ты «подрываешь их убеждения» своими разговорами о Боге и личном? Ты делаешь это в «Другом пространстве» — даже название мероприятия звучит как самый затертый штамп эпохи. Довольно провокационный шаг!

— Я стараюсь показать ценность человека. Я устала, меня душат такие вещи, не могу дышать только этими треугольниками. Меня нельзя назвать нерациональным автором, даже в жизни я принимаю решения не эмоционально. Но есть вещи, за которые надо умирать. Я привожу цитаты о сложности человека и мира. И то, что мы убрали этот интерес из фокуса внимания, показывает, что мы испугались человека. Страх перед ним настолько велик, что лучше бы его не было. Мы боимся увидеть другого или заглянуть в себя: придется отвечать на многие неприятные вопросы.

— Тебе не страшно выходить с этим всем в такое недружелюбное «Другое пространство»?

— Очень страшно. Но с другой стороны, сколько можно молчать? Можно сколько угодно не поднимать тему Бога, замалчивать ее, твердить, что это нетолерантно, у каждого Он свой и свое мнение по этому вопросу...

— Но ты даешь широкий образ: кто-то увидит Молчащего Бога, а кто-то — трехликую Гекату.

— Сравните два инструментальных анализа «Ночи на Лысой горе» — Римского-Корсакова и Мусоргского. Достаточно посмотреть на самое начало: у первого картина зловещего прилета ведьм открывается пианиссимо [очень тихо. — В. М.], вы видите, на каком расстоянии находится автор от эпицентра событий (и — шире — по отношению к произведению) — стоит на соседней горе и в бинокль наблюдает, что там творится. Римский-Корсаков изображает ведьм как ветерочек, для него это сказочка, иллюстративность. Никаких эмоций происходящее у самого автора не вызывает.

А Мусоргский внутри этого шабаша: открывает глаза — и вокруг ад, не красивые ведьмочки, которые прилетели в виде ветерка, а вой, рев стихии. Колоссально! Как он это выдерживает — непостижимо. Но понятно, почему он сходит с ума. Тогда ясна идея и виден автор. Как здесь можно обойтись без человека, как можно говорить исключительно о формальных структурах?

— А что ты думаешь о тех, кто предпочитает говорить только о структурах? Например, Тристан Мюрай считает, что музыка не способна отражать какое-то содержание...

— Наверное, здесь речь идет о другом чувственном опыте. Если человек не хочет туда смотреть — это его право. Он не обязан соприкасаться с собственным материалом и может, наоборот, наблюдать его. В этом тоже есть своя честность.

— Авторитет личной истории очень упал в последнее время. Как ты думаешь, почему программность стала прерогативой условных традиционалистов?

— Не хочется вспоминать Гассета с его дегуманизацией. Я очень люблю эту линию, в ней тоже есть открытия другого рода чувственности, где центр уже не ты, потому что слишком непрочен оказался этот центр. При работе с чистыми формами и структурами ты не задаешь себе неудобных личных вопросов. А вот когда спрашиваешь себя: «Где правда?» — это муки — муки поиска, обмана, собственного перестраивания.

Неслучайно мы перестаем говорить о человеке. Для того чтобы почувствовать, нам нужны совершенно другие воздействия. Нам недостаточно показать пальчик девушки, глаза́, кончик расплывающейся улыбки. Даже раздень ее — мы всё равно ничего не почувствуем. Нужна жестокость, чтобы мы хотя бы что-то ощутили.

Художник не может жить без этой отдачи, ему необходима энергия. Он должен зацепить, выбить почву из-под ног, заставить человека почувствовать себя в невесомости. Ты думаешь, что можешь зацепиться за Бога, за какой-то смысл? Нет никакого Бога. А жизнь обессмыслена. Я выбиваю почву из-под твоих ног, под ними — зыбучие пески. Ты гол. Это экзистенциализм, глобальный мир, посреди которого человек, ничего не имея, находится на холоде существования, потому что живет без Бога.

— Но в твоей опере нет Бога-Логоса в полном смысле слова — скорее, у тебя он связан со сферой внутренних отношений. Это какой-то новый гуманизм?

— Не знаю, может быть, я еще боюсь говорить о важном.

— А что для тебя важно? Мы выяснили, что условный формализм тебе не нравится.

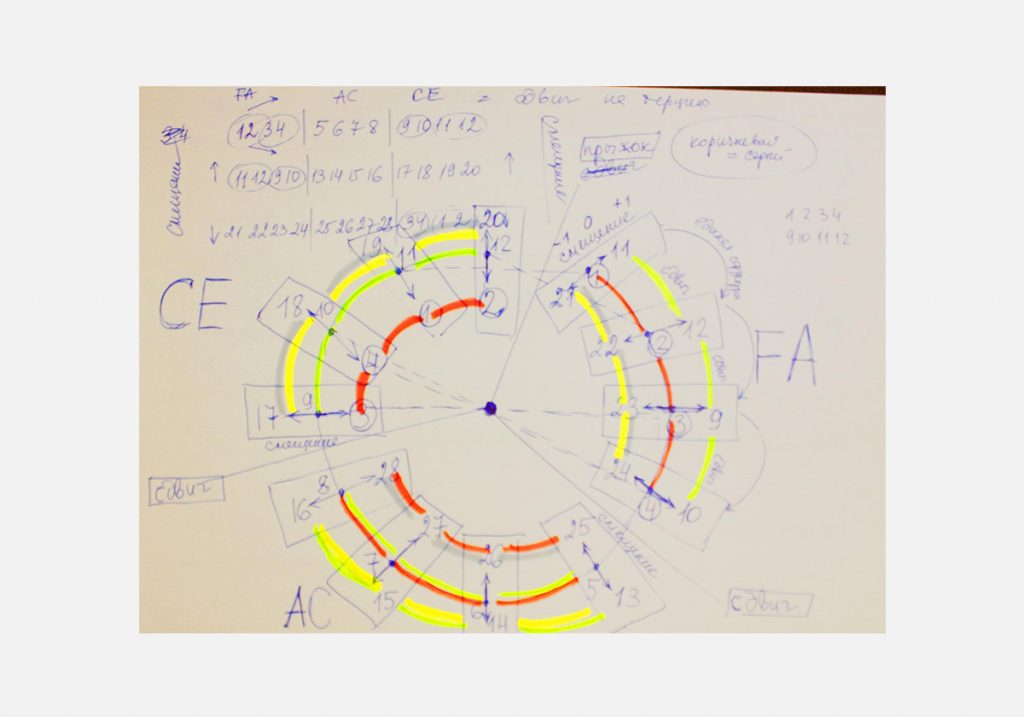

— Не то что «не нравится» — я ведь им тоже пользуюсь. Но для меня это средство, не цель. Я буду очень жестко сшивать структуру, думать, чертить, рисовать... Целую неделю я вынашивала гармоническую идею оперы. Face — это ведь монограмма [F — фа, A — ля, C — до, E — ми. — В. М.], здесь есть система аккордов, сопряженных со словом face, с фа-ля-до-ми. У любой ноты существуют две транспозиции, например у фа — фа-диез и фа-бемоль. Получается, что у каждой из них три лица. Я нашла такую гомогенную структуру, которая работает, что бы ты с ней ни делал. Если меня кто-то упрекнет в том, что я не думала структурно, то очень сильно ошибется. Я пыталась найти некий круг, чтобы выстроить по нему маршрут, — и тогда обнаружила, что система замыкается и в ней как раз можно двигаться задуманным путем.

А дальше идут поведенческие структуры аккордов, которые я искала, пробуя разные алгоритмы, их я уже не могу расшифровать так прямолинейно. Но очевиднее всего это отражается в партии фортепиано.

— А точка — это что? Похоже на созвездия.

— Это своеобразный курсор, который должен ходить, чтобы я вывела аккорды. Я потратила на это кучу времени, было интересно следить за тем, какие процессы там происходят.

— И всё же что для тебя главное в музыке, которую ты пишешь? Представь, что к тебе подошел прохожий и спрашивает: «Почему ты музыку сочиняешь, Оля?» Тебе очень важен человек...

— Очень важен, да.

— Ты рассказываешь истории.

— Нет, не рассказываю.

— Окей, ты пишешь музыку. Но что ты ставишь во главу угла, какова твоя позиция? Ты говоришь о внутреннем мире...

— Да кто его знает, о внутреннем мире или нет. Это путь становления, который опера проходит вместе со мной: я меняюсь, рефлексирую, для меня такое проживание очень важно, я могу почувствовать себя настоящей. Дело даже не в том, «собой» или не «собой». В обычной бытовой ситуации — на прогулке, в автобусе — ты иногда замечаешь в какой-то мелкой детали, в улыбке человека или морщинке столько жизни! Она часто неуловима и оказывается не там, где мы ее ждем.

Мне очень нравится фильм Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством»: Джек пытается узнать механизм праздника, делает всё правильно, но в итоге так и не находит заветную формулу. Это не работает. Никакие формальные структуры тебе не помогут, если ты хочешь прикоснуться к чуду. Организуя праздник для ребенка, можно выполнить от и до «обязательную программу», но в конце он расстроится, потому что потерял какую-нибудь любимую ленточку. Чудо рождается в один момент, когда вдруг, непредсказуемо засветится какой-нибудь фонарик — и всё, у тебя слезы на глазах. А для другого это будет просто фонарик.

— Но при этом ты создаешь чудо формально. Строишь структуру, которая работает.

— Я пытаюсь, конечно.

— Ты противоречишь сама себе.

— Получается, что да!

— Может, в этом и есть твоя цель: ты пытаешься вывести чудо алхимическим способом?

— Да никто не знает, мы ведь до самого конца не понимали, что у нас получится. Мы закладывали формальные структуры, то, что, на наш взгляд, могло бы сработать. Но выстреливает зачастую не там, где оно запрограммировано. Это могла быть совершенно формальная вещь. Структура не подведет, она безопасна и, что бы ты ни делал, всегда тебя вынесет.

На твой главный вопрос «О чем это?» у меня, наверное, все-таки найдется ответ. Однажды я попыталась выразить в стихотворении то, что думаю по этому поводу. Последнюю фразу из него я использовала в своем аккаунте на саундклауде в графе «О себе», она оформлена капсом: «Я НАТЯГИВАЮ ТЕТИВУ». Вот это ощущение в первую очередь мне и удалось передать. Кто-то в комментариях написал: «Главное, что я уловил в этой опере, отключаясь от всех ее смыслов, — натяжение нерва, которое очень соответствует тому, что мы чувствуем по отношению к реальности». Ощущение смешения, паники, потери, попытки что-то найти, за что-то зацепиться, то самое чувство натянутого нерва, удерживающее тебя в этой реальности.

— Ты убедительно критикуешь структурный фетишизм, и это выглядит как начало крушения уже устоявшегося мирка. Как будто стоишь на пороге нового цикла, в котором предполагается медленный уход от фетишизации формализма. Как утверждает Гройс, несмотря на акселерационистскую панику, на самом деле очевидно, что сейчас произойдет скорее откат назад, начнется очередной виток — и снова откроется человек.

— Должен открыться человек. Невозможно больше находиться вне его. Как минимум трое зрителей сказали мне, что плакали в зале. Современная музыка лишила себя того, чего человек себя не лишает, и для меня это самый главный вопрос сегодня. Мы все в жизни плачем — и не можем бежать от этого.

— Музыка в каком-то смысле стала не отражением, но аддикцией, уходом в «другое пространство», параллельное жизни. Этакий эскапизм. Во всяком случае, логику некоторых витков XX века можно объяснить именно нежеланием отражать что-либо вследствие исторических травм. А сейчас, наоборот, растет поколение, которое не помнит никаких травм, — и они хотят чувствовать.

— Да, действительно, они хотят жить. Если ты любишь — то любишь, какой смысл об этом молчать? Конечно, можно скрывать и сколько угодно говорить о другом, но чувства слишком сильны.

Если ты страдаешь — то страдаешь, смерть есть смерть, и многим в некотором смысле проще говорить о ней. Этого не избежать: мы все рано или поздно переживаем потерю близких, мы умираем — и возрождаемся, как феникс. И это механизмы даже не циклов жизни, а чуть ли не каждого дня!

И здесь мы вновь подходим к феномену натяжений, разговор о которых я начала не сейчас. Когда Влад [Тарнопольский — шеф-редактор Stravinsky.online. — В. М.] проводил композиторский симпозиум, я там тоже выступила с этой темой. Суть творчества — в состоянии осознанности по отношению к жизни, в которое ты погружаешься в процессе работы над произведением. Восприятие делается более прозрачным, тонким, я и сама «истончаюсь». А вне своих чувств, когда я просто сижу и думаю, плачу и т. д., я всего лишь скольжу по поверхности.

— Ты говорила, что у Мусоргского есть такой же нерв. Кого еще ты могла бы поставить в этот ряд?

— Бродский приводил подобный пример. В Венеции в церкви Святого Захария висит картина Беллини, где Мадонна держит младенца. Он скачет, а у Нее подставлена ладонь, и Его ножка находится буквально в двух миллиметрах от руки. И благодаря этому минимальному расстоянию между Ними возникает колоссальное натяжение. Оно вызывает в тебе какую-то искру, озноб.

Мы затрудняемся сказать, что это, но оно трогает. Ты не чувствовал — и вдруг тебя что-то прокалывает. Можно описать это языком химических реакций: сработала какая-то гормональная сцепка, активизировались нервные окончания... Дело даже не в технике живописи, не в исполнении, а в том, что в тебе пробуждается что-то, что прежде дремало. Полотно порождает определенные коннотации, задает новые импульсы.

— А кого из композиторов ты могла бы поставить в этот ряд?

— Много кто так делает. Я бы назвала, например, Биллоне. У Шаррино немало нервных окончаний, но его напряженность в другом — это желание проникнуть за порог, вытянуться дальше и больше, чем ты есть. Стремление средневекового человека разглядеть что-то помимо того, что тебе дает сетчатка глаза. Если я хочу увидеть звезды, то пойду строить собственный телескоп. Попытка сделать что-то ближе, острее и роднее.

Есть музыка, к которой я равнодушна, — а есть та, что заставляет меня думать. Для этого мне не обязательно ее слушать. Я могу просто взять партитуру — и вытянуть оттуда больше, чем собственно из ее звучания. Я, например, очень люблю Ксенакиса. Он довольно формалистичный автор, но при этом очень органичен. У него всё работает и будоражит на уровне непосредственного восприятия.

Но есть вещи, на осмысление которых требуется время, и, когда я их понимаю, мой мир переворачивается. Не потому, что я это переняла непосредственно в переживании, а потому, что я отхожу, вижу объем, проникаю в идею. Когда я понимаю, как автор мыслит и из чего исходит, это сводит меня с ума.

— Видимо, у композиторш остается фокус на человеческом благодаря детям, оно не вытравляется треугольниками...

— Как хочешь, но треугольник ты не родишь.

Я не хочу себя никому противопоставлять, никогда так не делаю. Это не поза, подобное можно увидеть у кого угодно. Когда анализируешь романтическую музыку Денисова — в ней виден автор Денисов, он себя туда закладывает. У него есть гобой д’амур, который выписывает эти dolce, есть линии экспрессивности у струнных, есть противостояние и конфликт. И ближе к концу появляется автор, он сам себя туда помещает. Нельзя сказать, что композитор исчез, — просто об этом не принято было говорить. Но сейчас такая потребность уже назрела.

— Мне кажется, в институциональной среде популярно как раз противоположное мнение.

— Мне видится опасность в любой попытке создать что-то герметичное, замкнутое на себе. Если хочешь, чтобы была стена, всегда будет что-то по другую сторону, выходящее за твою границу контроля, как бы ты ни пытался выстроить иерархию, создать чертеж... Ты можешь это игнорировать — но не в силах отменить и понять, когда родится что-то за стеной.

— Но это удобно для налаживания рынка сбыта, чтобы продавать свой формат.

— Дело не в формате а в профессионализме и его атрибутах, таких как укорененность, фундаментализм и преемственность. Всё, что я делаю, непосредственно связано с тем, из чего я расту.

В европейском сознании есть такая укорененность: приезжаешь в любой город — и видишь один культурный слой, второй. Это тесно связано с семейственностью, религией, землей. Стоит там романская церковь на протяжении пятисот лет, прапрадедушки твои туда ходили, чувствуется связь поколений.

А в нашем постсоветском сознании многое искоренено. Не надо ни во что серьезно погружаться, мы как бы без корней. И за этим следует упрощение — жизни, смыслов, присутствия.

В этом смысле любопытен опыт Элвина Люсье. Он не человек вопроса, культуры или диалога, его интересует другая идея — пребывание в состоянии. Этой установке Люсье и следует: переживает момент, замедляет его, растягивает, делает значимым вне связи с вопросами. Хотя сам он любит отвечать на них!

Ты говоришь, что я сама себе противоречу. Но даже Элвин Люсье, который, казалось бы, позиционирует себя как человек «не вопроса», вне культуры, как ни парадоксально, эти вопросы ставит — и дает на них ответы.

— Чем это отличается от того, что делают успешные менеджеры по продажам своего искусства, которые занимаются капитализацией медиаповедения, сами себе задают вопросы и отвечают на них?

— Всем необходимо говорить. Самое смешное, что опера немая — а ее начинают обсуждать, она становится социальным феноменом. Немая (!) опера, которая могла бы привести к молчанию! Слова могут остаться безмолвными, в них ничего не проявится. Это тоже своего рода парадокс.

— В выходе мужчин прочитывается именно оппозиция: есть ощущение, что их мир победил и последнее слово, не вырубленное топором, осталось за ними.

— Ну конечно, за мужчинами. И я считаю, что это правильно.

— Бог, человек, женская история — такой триптих.

— Я бы продлила: лица, проявления, алхимия, прозрачная грань… скорее уж полиптих.

Давайте пить чай!