Отвратительный главный герой: зачем мы читаем книги с мерзкими персонажами?

В этом году «Лолите» Владимира Набокова исполняется 70 лет. Но среди читателей и даже литературоведов до сих пор не утихают споры, допустимо ли делать отвратительного героя протагонистом, а тем более вещать от его лица. Литературный обозреватель Арина Киселева рассуждает, чем притягивают такие книги и растет ли сейчас популярность подобных сюжетов.

Термин «антигерой» закрепляется в литературе благодаря Федору Достоевскому и его повести «Записки из подполья» — истории бывшего чиновника, откровенно признающегося в своих мерзких мыслях и поступках. В конце герой сам о себе произносит следующее: «В романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты антигероя». Сегодня «антигерой» — довольно широкое понятие: им называют любого протагониста с яркими отрицательными чертами. И часто это персонаж, который все же вызывает у нас симпатию, — харизматичный мерзавец от Евгения Онегина до доктора Хауса.

Однако есть более радикальный тип антигероя — отвратительный, не вызывающий ни жалости, ни понимания: садист, растлитель, серийный убийца. В историях про харизматичных мерзавцев срабатывает привычный литературный механизм: читатель может соотнести себя с главным героем, а, например, с насильниками идентифицироваться не хочет никто.

Но почему мы все равно читаем книги и смотрим фильмы и сериалы с такими персонажами? К тому же сегодня такие истории все популярнее. Заметить это можно не только по художественным произведениям (сериалы «Ты» и «Убивая Еву», роман «Мистер Мерседес» Стивена Кинга, диснеевские «Круэлла» и «Малефисента»), но и по повальному увлечению тру-краймом, где преступник, будем честны, обычно оказывается в центре внимания.

Чтобы понять механизм этой «эмпатической ловушки», разберем художественные стратегии, заставляющие нас симпатизировать откровенно отвратительным фигурам.

Эмпатическая ловушка

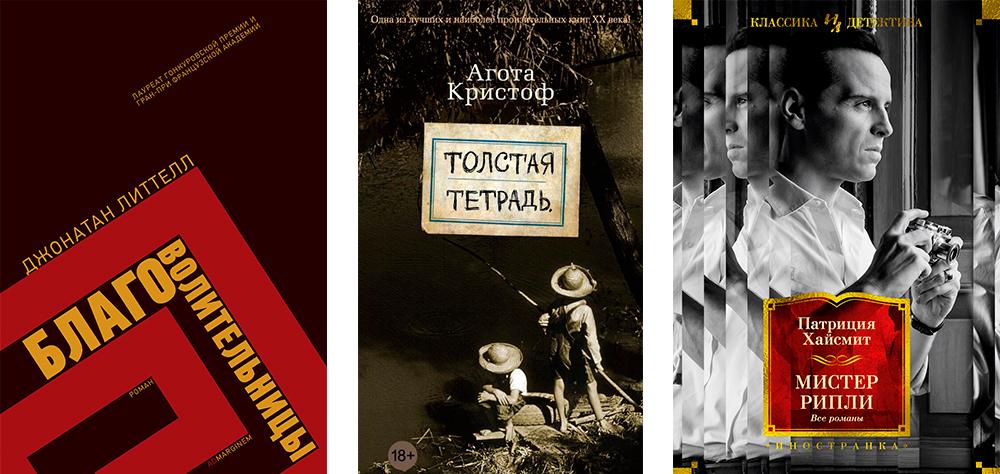

Первая стратегия — исповедь интеллектуала. Герой рассказывает обо всех своих ужасных поступках и желаниях, но делает это с умом и изысканностью, заставляя увидеть в этом некую логику. Да и сама форма обращения к читателю всегда незаметно вызывает расположение, мы склонны вставать на сторону того, у кого «находимся» в голове. Пример — уже упомянутая «Лолита» Владимира Набокова, где профессор Гумберт Гумберт романтизирует свое влечение к двенадцатилетней падчерице, превращая себя в героя античной трагедии, а на деле являясь обыкновенным педофилом. Или вспомним Максимилиана Ауэ из «Благоволительниц» Джонатана Литтелла — офицера СС, который рассказывает о преступлениях как об обыденных событиях, находя себе оправдания через философию и роль наблюдателя.

Вторая стратегия — рассказ от лица ребенка. Мы склонны оправдывать детей, списывая их проступки на влияние семьи и среды. Именно благодаря жалости и представлению об их базовой невинности получается манипулировать читателем. Так, в «Толстой тетради» Аготы Кристоф братья-близнецы лет десяти совершают насилие и убийства, но ведь вокруг них война и взрослые там делают вещи куда страшнее. А в «Осиной фабрике» Иэна Бэнкса подросток с инвалидностью сначала мучает насекомых, потом животных, а затем и людей, но ведь какое страшное у него было детство! Разве можно его за это винить?

Есть и третий вариант — когда герой открыто презирает общественную мораль. Тогда он воспринимается как протестная, якобы «крутая» фигура. Пример — «Заводной апельсин» Энтони Берджесса, где насилие становится формой бунта, а главный герой Алекс подается как некий уникум на фоне глупых и скучных обывателей. Также мы можем вспомнить пример, где месть несправедливому миру начинает служить оправданием для любых поступков героя, — «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит.

Если в кино подобного антигероя спасает визуальный стиль — например, неоновый свет, обаяние голливудской звезды, да тот же танец Хоакина Феникса на лестнице в фильме «Джокер», — то в литературе все держится на манипуляции словами. Жестокость и аморальность всегда чем-то маскируются: интеллектом, жалостью, обращением к понятным читателю эмоциям и обесцениванием ужасного контрастом с чем-то еще более ужасным. Конечно, читатель все равно будет шокирован, но такие приемы помогают приучить его к правилам игры и ослабить бдительность, чтобы книга не воспринималась исключительно хроникой насилия.

Сигма-бой в зеркале общества

Литература с отвратительными главными героями притягивает читателей во многом по тем же причинам, что и фильмы ужасов: она дает возможность испытать страх или отвращение в безопасной среде. Это своего рода аттракцион, позволяющий пережить сильные эмоции без реальной угрозы. Работает и эффект вуайеризма: любопытно подглядывать за чужой жизнью, особенно когда она радикально отличается от вашей. Узнавая в антигерое отдельные черты себя, но не настолько близкие, чтобы солидаризироваться с героем, читатель как бы отталкивает их и утверждается в собственной нормальности.

Интерес к подобным сюжетам связан и с выросшей популярностью психологии: герои с травмами или психическими расстройствами интригуют, вызывают любопытство. Стоит только вспомнить, сколько появилось статей и видеороликов с постановкой диагнозов персонажам из классической литературы и с поиском современных «ред флагов» у персонажей из других эпох.

Наконец, подобные сюжеты отражают кризисные настроения общества. В «Бойцовском клубе» Тайлер Дерден противостоит потребительскому обществу через террор, а в «Американском психопате» Патрик Бэйтман, напротив, является буквальным порождением этого общества. Эти персонажи демонстрируют крайнюю, гипертрофированную, в чем-то запретно желаемую реакцию на боли современного мира — и именно поэтому продолжают нас завораживать.

Мерзавцы не платят по счетам

Популярность литературы и особенно кино с отрицательными героями в качестве протагониста сегодня действительно растет, и это неудивительно: слишком велика потребность сублимировать негатив и тревожность, увеличивающиеся после пандемии вместе с общей растерянностью и социальной сегментацией, все больше питающей конфликты.

Такие персонажи существовали всегда — вспомним хотя бы Ричарда III из одноименной пьесы Уильяма Шекспира или Вальмона из «Опасных связей» Шодерло де Лакло. Однако раньше в конце текста они чаще всего получали наказание за свои поступки. Сегодня это перестало быть обязательным и может даже восприниматься как упрощение или нравоучение. Ведь разве мерзавцы в реальной жизни всегда платят по счетам? Увы, нет. Так что теперь моральные выводы отдаются на откуп читателям.

Есть мнение, что обаяние отрицательного героя, его внешняя «крутость» или харизма могут ввести неискушенного читателя в заблуждение. Вот только искусство не обязано быть нравоучительным, оно может быть даже аморальным, а извлеченные из него выводы зависят уже от нас. Но такая точка зрения сегодня не слишком популярна.

Ну и напоследок скажем о главном, что часто остается за кадром: если книги обладают высокой художественной ценностью, то читатель может испытать катарсис и через отвращение. Удовольствие от текста и самой литературы возникает независимо от того, спасают в сюжете котят или топят их.