«Груди твои как виноградные кисти». Сексуальность воспевалась в Библии, но христиане объявили ее злом. Почему?

Сексуальность на протяжении тысячелетий была одним из главных врагов христианской религии. Христианские аскеты усмиряли плоть в надежде, что это приблизит их к богу, а Блаженный Августин объявил похоть корнем зла в человеке и на столетия вперед привил христианам предубеждение к телесным удовольствиям. Однако в библейских текстах плотские чувства рассматриваются вполне благожелательно — в Песни песней даже воспевается эротическая любовь. Священник и философ Никита Калинин рассказывает, почему Отцы Церкви боялись чувственных влечений и как борьба Августина с собственными сексуальными желаниями сказалась на развитии западной цивилизации.

Превратности любви

Христианство пришло в мир как учение о любви Бога к человеку. На смену наводящим ужас богам древних восточных культов и греко-римскому пантеону пришел образ Бога, полюбившего людей вплоть до самопожертвования. Моральные кодексы древности и иудейскую казуистику сменила вызывающая в своей обманчивой простоте практическая программа: возлюби ближнего твоего. Бог есть любовь — так лаконично выразил суть христианства апостол Иоанн. Блаженный Августин столь же кратко сформулировал новое золотое правило христианской нравственности: люби Бога и делай что хочешь. Для многих в этих словах прозвучала свобода, подобной которой не знал старый мир.

Вместе с тем христианство внедрило распущенному греко-римскому обществу прививку аскетизма, изменив отношение западной цивилизации к сексуальности. Язычники, стремясь объединиться с божеством в экстазе, практиковали мистерии с оргиями, а в храмах процветала сакральная проституция. Эротическая любовь воспевалась поэтами как «божественное безумие», вырывающее человека из его повседневного существования и дающее путь к наивысшему блаженству.

Христианство же в сексуальной сфере настаивало на строгой моногамии, но и на нее смотрело с прищуром.

Путь к Богу теперь лежал не через телесные ощущения, а через умерщвление плоти. Уже во II веке Тертуллиан обрушился с критикой на театры и прочие светские зрелища: нас ждет Страшный суд, тогда-то мы и «посмотрим на лицедеев, в огне извивающихся, как в танце»! С III–IV веков христианские аскеты облачались в рубище и уходили в пустыню, подальше от мирских соблазнов. Отшельник, добровольно лишивший себя радостей тела, на века стал идеальным христианином — а значит, идеальным человеком. Образцовая любовь, таким образом, не имела никакого отношения к чувственности. Религия, воспевавшая любовь, изгнала из нее эротику. Немалая заслуга в этом принадлежит Отцам и учителям древней Церкви, приложившим массу усилий для того, чтобы очистить понятие любви от чувственных коннотаций.

Церковное учение о любви развивалось в диалоге с греческой философией. Еще Платон в диалоге «Пир» выделил несколько видов любви, признав наивысшей любовь к бестелесным идеям. Однако Платон, говоря о любви, использовал понятие ἔρως, преимущественно означающее телесное желание, страсть к кому-либо. Новый Завет же отдавал предпочтение другому греческому понятию — ἀγάπη, под которым понималась бескорыстная любовь, безусловное желание блага другому. Эрос же в Новом Завете не упоминается ни разу.

Согласно магистральной линии христианского богословия, существует принципиальное различие между платоновским эросом и новозаветной агапе. Сущность этого различия в наиболее радикальном виде описал лютеранский теолог ХХ века Андерс Нигрен. По Нигрену, агапе — это божественная любовь, «нисходящая» к человеку, в то время как платоновский эрос направлен «снизу вверх» и определяется человеческим стремлением к божественному миру. Платон пишет, что основанием эроса служит потребность, возникающая в результате осознания собственного несовершенства. Агапе же ничем не мотивирована, она изливается свободно. Эрос распознает ценность, к которой желает устремиться, агапе же порождает ее. Наконец, цель эроса — достичь эвдемонии, то есть состояния блаженства, что придает ему эгоистический характер, цель же агапе — достичь единения с Богом.

По Нигрену, ничего общего между эросом и агапе, «земной» и «небесной» любовью, нет и быть не может.

Христианская любовь не имеет никакого отношения к описанной Платоном, пусть у него она и направлена к небесным сферам. Такой радикальный взгляд восходит к классической патристике, где постепенно устанавливалось различие между любовью земной и небесной.

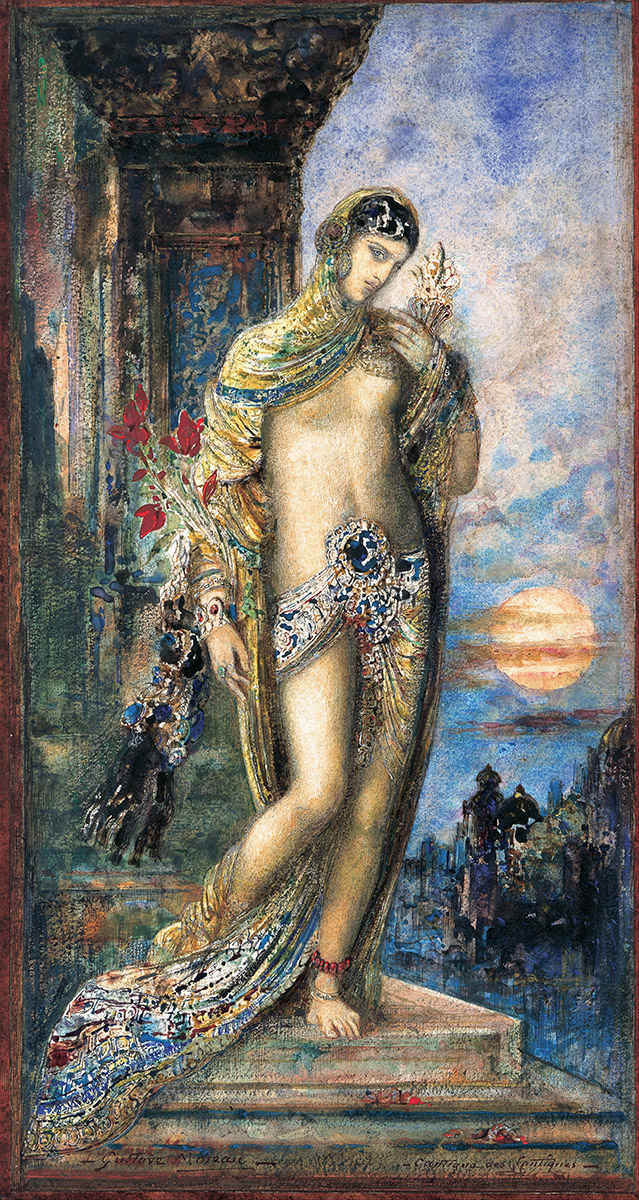

Однако несмотря на отсутствие в Библии упоминаний эроса, один библейский текст всё же воспевает любовь в ее земном, чувственном измерении. Сексуальность в этом тексте бьет ключом — несмотря на все попытки раннехристианских интерпретаторов ее проигнорировать.

Ласки твои лучше вина

Ветхозаветный трактат Песнь песней с первых строк удивит современного непредвзятого читателя своим ярким чувственным характером.

«Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина» — так начинается эта поэма, в идиллических образах повествующая о любви мужчины и женщины.

На первый взгляд может показаться, что эта книга вообще лишена религиозного содержания: в ней нет ни слова о Боге. Нет здесь и внятного сюжета, присущего библейским историческим книгам, и какой-либо нравоучительности. Вместо этого поэма насыщена излияниями чувств лирических героев: смуглой рыжеволосой девушки Суламиты и ее возлюбленного (в одной трактовке это Соломон, в другой — простой пастушок, навлекший на себя гнев библейского царя). Границы между репликами размыты, порой сложно определить, от чьего лица ведется повествование. Традиция приписывает авторство текста Соломону, современная же библейская критика склоняется к тому, что Песнь песней — своего рода антология восточных свадебных песен, составленная в эпоху греко-македонского владычества в Иудее. Некоторые исследователи, впрочем, видят в этой компиляции сквозную лирическую композицию.

Читатель, не искушенный в библейской экзегезе, легко спутает некоторые фрагменты из Песни песней с индийской любовной поэзией. Вот характерный пример:

Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью!

Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти.

Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков;

уста твои — как отличное вино.Песнь песней. 7, 7–10

В Библии есть место вполне плотским чувствам. Ответ Суламиты возлюбленному исполнен того же эротизма:

Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах;

поутру пойдем в виноградники, … там я окажу ласки мои тебе.Песнь песней. 7, 12–13

В поэме подчеркивается телесный характер воспеваемых чувств. То и дело возлюбленная одаривается живописными сравнениями: округление бедр твоих — как ожерелье, шея твоя — как столп из слоновой кости, ланиты — как половинки гранатового яблока. Нигде в Библии тело человека не описывается так подробно, даже если красота героя имеет решающее значение (как, например, в сюжете с царем Давидом и купающейся Вирсавией). Что характерно для восточной любовной поэзии, среди всех упоминаемых частей тела наибольшее внимание уделяется груди невесты. Герои знакомы с телом друг друга не только визуально, но и на ощупь, на вкус:

«Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим».

Несмотря на откровенный эротизм, на фоне большей части восточной и античной эротической лирики Песнь песней выглядит достаточно сдержанной: интимные части тела не упоминаются впрямую, проявления телесной любви завуалированы метафорой. Границы между реальностью и мечтой зыбки, а декорации меняются словно в призрачном сне. Образы перетекают друг в друга: царский дворец с кедровыми балками вдруг оборачивается лесной поляной, где «ложе у нас — зелень», а стражники Иерусалима превращаются в охрану Соломоновых покоев. Идиллические пейзажи — виноградники, пастбища или пальмовые сады с лотосами в прудах выступают то местом действия, то метафорой человеческого тела:

«Волосы твои — как стадо коз, сходящих с Галаада».

Меняется и сама любовь, которую испытывают герои Песни песней: начинаясь как чисто телесное стремление, к концу поэмы она превращается в заботу о другом.

Если первая строка говорит о поцелуях и ласках, то в заключительной героиня призывает возлюбленного скрыться от царского гнева:

«Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических!»

Любовь героев проделывает путь, подобный небесному восхождению платоновского эроса, — правда, выражен этот путь в других понятиях. В начале книги любовь передается иудейским словом dodim, означающим любовь еще неуверенную, находящуюся в состоянии поиска. К концу поэмы на смену этому понятию приходит ahabà — любовь утвердившаяся, открывшая для себя безграничный мир другого человека. Именно это понятие переводчики Песни песней на греческий язык передали созвучным словом ἀγάπη, выражающим библейский взгляд на самоотверженную любовь.

Но нигде в Песни песней не говорится о некоей возвышенной любви напрямую. Текст поэмы рассказывает о вполне земной любви между женихом и невестой. И если здесь и происходит нечто особенное, «духовное», то только внутри этих любовных отношений. Такова Песнь песней в своем первоначальном значении — возвышенный гимн сексуальности.

Это понимание оказалось слишком вызывающим для Отцов древней Церкви. Можно ли представить себе описание в Библии самой обычной человеческой любви, да еще и в чувственно-эротических тонах? Христианские богословы пошли по другому пути, попытавшись придать возвышенный смысл книге с помощью аллегорического толкования.

Любимая книга аскетов и монахов

На дальнейшее развитие христианской мысли сильно повлиял александрийский богослов Ориген. Будучи большим знатоком греческой философии, он первым свел христианское мировоззрение в единую философскую систему, выраженную в категориях греческой мысли. Неутомимый труженик, он оставил после себя неисчерпаемое наследие и подверг тщательному филологическому анализу все книги Священного Писания. Составленная им «Гексапла» — синоптический свод текстов Ветхого Завета с комментариями — не имела аналогов в Античности и на протяжении четырех веков служила основным источником библейской критики. Из-за своего гигантского размера — 3000 пергаментных листов — этот труд никогда не копировался в полном объеме.

Помимо выдающихся интеллектуальных достоинств, Ориген отличался крайне строгим образом жизни. Еще в молодости его аскетизм стал притчей во языцех: с семнадцати лет, после того, как его отец-христианин был обезглавлен, он жил в нищете, продавая книги языческих писателей, спал на голом полу, ходил босой и сам мечтал принять мученическую кончину.

Ориген радикальным путем решил проблему чувственных влечений: встав семнадцати лет от роду во главе александрийской богословской школы, он в пылу неофитства оскопил сам себя, дабы избежать соблазнов со стороны молодых слушательниц.

Не все историки верят этому сообщению Евсевия Кесарийского, но традиция самооскопления для ранней Церкви была не такой уж необычной, и поступок этот был вполне в духе юношеской экзальтированности Оригена.

Хотя в зрелые годы Ориген пересмотрел свои юношеские взгляды, тема борьбы с плотскими страстями всегда сохраняла для него значимость. В своем видении чувственности он исходил из неоплатонического дуализма материи и духа (по некоторым сведениям, философию Ориген изучал в школе Аммония Саккаса, откуда вышел и Плотин). Физический мир есть, по Оригену, лишь несовершенное выражение мира духовного. Неудивительно, что к материальному миру и его проявлениям Ориген относился с плохо скрываемым недоверием. Телесная жизнь с ее волнениями плоти для Оригена — темница духа, и лишь освобождение от чувственных влечений ведет к совершенству.

Ориген переосмыслил платоновское учение об эросе как о восхождении души к высшему началу. Высшие ступени платоновской «лестницы красоты» находятся в своеобразной связи с низшими, материальными. Как замечает Лосев, материальность у Платона не исчезает окончательно:

«Наверху, в области идеальных сторон, не отсутствует низшая ступень, а именно материальная субстанциальность, но она дана здесь в идеально-преображенном виде».

Ориген же идет дальше Платона — духовное в его системе взглядов прямо противопоставляется плотскому.

«Материальное тело оживляется нами, то есть душами, — пишет Ориген, — и оно, конечно, противоположно и враждебно духу».

Дух необходимо «дематериализовать» — то есть отречься от всего мирского, отрешиться от чувственной стороны бытия. Истинная любовь и плотское влечение, по Оригену, не могут сосуществовать в одном человеке:

«Есть любовь плотская, происходящая от сатаны, и любовь духовная, имеющая начало от Бога. И никто не может быть обладаем и тою и другою любовию».

Ориген был большим мастером аллегорий, и его интерпретация Песни песней стала апогеем этого искусства. Блаженный Иероним, оценивая этот труд, писал:

«Ориген, в других своих сочинениях превосходящий всех, в толковании на Песнь песней превзошел самого себя».

В откровенном эротизме поэмы Ориген увидел интеллектуальный вызов: безусловно, всякое буквальное понимание библейских слов о любви и чувственности было для него исключено.

Все описания Песни песней, утверждает Ориген, — это образы духовной любви. За лирико-эротической фабулой скрывается аллегория на мистические отношения Жениха-Христа и Невесты-церкви. Вот как Ориген толкует вступительную строку о «лобзании уст»:

«Смысл этих слов таков: доколе Жених мой будет посылать мне лобзания чрез Моисея, доколе Он будет давать мне лобзания через пророков? Я уже желаю коснуться Его собственных уст».

Благоухание умащений возлюбленного сравнивается с распространением имени Христа во всем мире. Под ланитами невесты Ориген понимает красоту души, губы и язык ее называет знанием. Золотая цепочка на шее невесты символизирует веру, подобные стадам коз волосы — обращенные в христианство народы, а груди героини — Ветхий и Новый заветы. Возможности аллегорического метода оказались поистине неисчерпаемы.

Последователи Оригена пошли еще дальше по пути иносказательного толкования. Григорий Нисский и Феодорит Кирский представили монументальные комментарии на Песнь песней, в которых по порядку интерпретируется каждое слово книги. Эти творения отличает еще большая, чем у Оригена, сухость стиля и философическая бесстрастность: ни о какой чувственной любви здесь нет и речи. Впрочем, больше всех преуспел в использовании аллегорического метода французский богослов XII века Бернард Клервоский.

В своих восьмидесяти шести проповедях на тему Песни песней он даже не дошел до конца второй главы.

Наконец, уже в IV веке появляются комментарии, толкующие Песнь песней как гимн девственной жизни. Впервые так осмыслил книгу Мефодий Патарский, вслед за ним Амвросий Медиоланский, влиятельный богослов и учитель блаженного Августина, упоминает поэму в своих трактатах о девстве. В этом толковании невеста уподобляется девственной душе, все желания которой направлены на преодоление плотской чувственности и воссоединение со Христом. Так эротический трактат стал любимой книгой аскетов и монахов.

Лишь один церковный мыслитель в то время осмелился высказать мысль, что Песнь песней следует понимать в соответствии с ее очевидным смыслом: как любовную поэзию. Это был антиохийский богослов Феодор Мопсуестийский. Отрывки из его книги были единодушно осуждены участниками V Вселенского собора как нечестие, а сам автор был предан анафеме.

Неумолчные желания

Окончательно зацементировал вопрос о сексуальности в христианском богословии блаженный Августин — епископ североафриканского Иппона, крупнейший интеллектуал древней Церкви, высказавшийся по всем ключевым богословским вопросам. Учение о первородном грехе — смысловой центр его догматической системы и вместе с тем самая темная область его мысли. Самому понятию peccatum originale он в разное время придавал разные смыслы, из-за чего оно вызывало ожесточенные споры среди учеников Августина. Несомненны две вещи: во-первых, учение о первородном грехе наложило глубокий отпечаток на следующие полтора тысячелетия развития западной цивилизации; во-вторых, в представлении Августина присущий человеку изначальный изъян коренится в его плотской природе, а если точнее — в сексуальных желаниях.

Биографы Августина, пленившись блестящим риторическим стилем «Исповеди», нараспев повторяют его покаянные рефрены, оплакивающие «распутства юности». В действительности же, надо полагать, юность Августина не слишком отличалась от юности его сверстников. Если и имели место какие-то любовные похождения, они довольно быстро сменились стабильными отношениями с наложницей, продлившимися четырнадцать лет. Этот союз не был скреплен юридически — в римском праве такое явление называлось конкубинатом. В молодые годы Августина Церковь осваивалась в Римской империи на легальном положении и не спешила порицать конкубинат, считавшийся в обществе вполне приличным явлением.

Если и искать источник недоверия Августина к сексуальности в деталях его биографии, то стоит присмотреться к гораздо более драматичным его отношениям — с родной матерью, ревностной христианкой Моникой.

До конца своей жизни Моника была неразлучна с сыном и вмешивалась во все его начинания, прибегая к христианским нормам. Когда Августину было шестнадцать, его отец, язычник Патриций, привел его в общественные бани и заметил на теле сына некие признаки намечающегося полового созревания — сам Августин впоследствии назвал это inquieta adulescentia, «беспокойной юностью». Отец пришел в восторг от мысли, что скоро у него появятся внуки, и поделился впечатлениями с женой. Моника отреагировала иначе. Обеспокоенная тем, что Патриций не заботится о духовном созревании сына, она попыталась расстроить их отношения. Как восторженно напишет Августин в «Исповеди»:

«Мать постаралась, чтобы отцом моим был скорее Ты, Господи, чем он».

Об отце Августин высказывается очень сдержанно.

Спустя год отец скончался. Влияние матери на сына только усилилось. В годы литературного и общественного становления Августин всерьез увлекся манихейством — популярным среди интеллектуалов того времени восточным учением, согласно которому в мире идет борьба двух начал: добра и зла, материи и духа. Мать была так недовольна, что однажды отказалась принять сына в своем доме. Когда Августин решил отправиться из родной Северной Африки в Рим на поиски учительской должности, Моника «крепко ухватилась за меня, желая или вернуть обратно, или отправиться вместе со мной». В итоге сын сбежал, обманув мать: сказал ей, будто собирается переночевать в часовне у гавани, а сам тайком поднялся на борт корабля.

В долгосрочной перспективе побег из-под материнского крыла не удался: спустя несколько лет Августин на время поселился в Милане, и Моника приехала туда вслед за ним. Именно в Милане произошел коренной перелом в жизни Августина: он почти одновременно открыл для себя неоплатонизм и христианство. По его собственному признанию, Плотин сделал для него то, что не удалось Монике: убедил в существовании трансцендентного нематериального Бога. Сыграла свою роль и блестящая риторика миланского епископа Амвросия, благодаря которому Августин впервые увидел в христианстве не народную веру фанатичной матери, а глубокую религию, достойную его ума. Влияние же Моники было двояким. Она повторяла доводы Амвросия, подталкивая сына к христианству. В то же время она решила, что социальный статус требует от сына отказаться от внебрачного сожительства, и убедила Августина разорвать отношения. Девушка, прожившая с Августином четырнадцать лет и родившая ему сына, даже не названа в «Исповеди» по имени. Без церемоний она была отослана в Африку, а для Августина мать подыскала подходящую по статусу невесту в возрасте одиннадцати лет. Но женитьбы Августин так и не дождался: до наступления брачного возраста невесты он завел вторую конкубину, а затем, обратившись в христианство, решил оставить совсем эту идею, разорвал помолвку, вернулся в Африку и принес обет целомудрия.

Незадолго до возвращения Августина на родину, в портовом городе Остии, Моника заболела и умерла. В «Исповеди» приведена впечатляющая сцена одного из последних разговоров матери с сыном. Глядя из окна на внутренний садик, они обсуждали, что «любое телесное удовольствие… не достойно не только сравнения с радостями той жизни, но даже упоминания рядом с ними». Завершился разговор общим экстатическим опытом:

«Возносясь к Нему Самому сердцем, всё более разгоравшимся… пришли мы к душе нашей и вышли из нее, чтобы достичь страны неиссякаемой полноты… где жизнь есть та мудрость, через Которую возникло всё, что есть, что было и что будет».

А потом всё закончилось — мать и сын вздохнули и «вернулись к скрипу нашего языка, к словам, возникающим и исчезающим».

В кратких минутах экстаза, разделенного с матерью, Августин постиг опыт соприкосновения с вечностью.

Если умолкнут волнения плоти, пишет Августин, всякий язык, всякий знак, всё, что проходит и возникает, если наступит полное молчание — тогда можно расслышать голос Его Самого. Но что не дает умолкнуть волнениям плоти? Почему минуты «неиссякаемой полноты» в этой жизни столь коротки? Именно здесь мысль Августина обращается к его «беспокойной юности», к половому влечению, которое, в отличие от прочих отправлений плоти, не поддается никакому контролю. Все желания можно заставить умолкнуть — кроме вожделения.

«Ну что же это такое, — возмущается Августин, — что глаза, губы, язык, руки, ноги, изгибы спины, шеи и груди находятся в нашей власти, … когда же дело доходит до совокупления, то созданные для деторождения члены не повинуются воле, а ожидают, пока похоть своей властью их к этому подвигнет?».

Беспокойный, неуемный характер сексуальности побудил Августина к тому, чтобы объявить ее корнем зла в человеке. В этом ключе он истолковал библейский сюжет о грехопадении: именно неконтролируемая похоть заставила Адама пойти на поводу у Евы и вкусить запретный плод с древа познания. Если бы прародители не согрешили, убеждал Августин своих оппонентов, размножение человеческого рода было бы лишено греховного непроизвольного возбуждения: им двигала бы «лишь та мирная воля, с помощью которой мы распоряжаемся прочими членами наших тел». После грехопадения же все люди вынуждены для благой цели супружества и продолжения рода прибегать к похоти, постыдной именно потому, что она не подчиняется человеческой воле.

Зачем Августину потребовалось таким образом переосмыслить природу сексуальности? В «Исповеди», описывая свой душевный раздор накануне принятия христианства, он пишет, что только отделавшись окончательно от «пощипывающих» его плотских влечений он смог обратиться к целомудренной чистоте. Исследование психологических мотивов деятелей далекого прошлого — занятие неблагодарное. Но в биографии Августина очертания глубокого внутреннего конфликта прослеживаются слишком явно. Видимо, Августину нужно было доказать себе, что искупление избавит его от душевных терзаний, источником которых была для него личная и сексуальная жизнь: стыд полового созревания, бегство от материнской любви и неизбежный груз вины из-за этого, вожделение, толкавшее его в объятья наложницы, которую он потом по материнскому настоянию вынужден был вычеркнуть из своей жизни. Проект Августина состоял не столько в переделке христианского богословия, сколько в переделке себя самого — по образцу непадшего Адама, свободного от чувственных страстей. Правда, образ этого Адама большей частью пришлось выдумать. Но на то Августин и был великим богословом.

Так личная драма одного выдающегося мыслителя на долгие века поставила точку в драме между любовью земной и любовью небесной, развернувшейся в первые века христианства.