Перформанс как ритуал: чем современное искусство обязано мистическим обрядам

24 ноября в Российской государственной библиотеке состоится иммерсивная оперная инсталляция фестиваля PERFORMA(R) «Silent Opera», превращающая самую тихую точку столицы в место рождения музыки, мысли и истории. Если выбор площадки кажется вам необычным, то для вас — наш текст о краткой истории искусства перформанса и его связи с далеким прошлым человечества.

Шаманские ритуалы, мистические обряды и оргиастические пляски — люди далекого прошлого и представить не могли, что занимались тем, что в XX веке стало называться «перформативными практиками». Корни перформанса, в отличие от академического искусства, лежат в духовных практиках.

Романтические поиски XIX века канули в Лету, а политические утопии доказывали свою несостоятельность всю первую половину XX века. Перед людьми разверзся новый, меняющийся каждый секунду мир, в котором нет ни на что опоры. Нужно было искать новые смыслы и жить в обществе, потрясаемом глобальными катастрофами эпидемий и войн.

В кризисные периоды человечество обращается не к рациональному и понятному, а к мистическому, духовному — жаждет узнать потаенное, космическое, почувствовать духовное исцеление. Так и начало XX века ознаменовалось всплеском интереса к мистике, символам, ритуалам.

Пожалейте зайца

Еще Зигмунд Фрейд в «Тотем и табу» писал о мистическом и сильном образе шамана, хозяина ритуала, носителя тайного знания. Ритуал объединял людей, доводил до экзальтации и духовного очищения, помогал почувствовать безопасность и принадлежность к чему-то большему.

Всякий шаманский ритуал — это сложная практика, включающая в себя три этапа: подготовку, транс и завершение.

Для подготовки шаман использует специальные атрибуты, создающие настрой: звуковые (бубен, домбра), визуальные (маски, костюмы), ароматические (травы, свечи, масла). Шаман настраивает себя на взаимодействие с потусторонним миром и входит в транс, доводя себя до экстаза — пикового эмоционального состояния. Именно там, на пике чувствования и эмоций, шаман доводит ритуал до кульминации — общения с потусторонним миром и получения тайных знаний.

Все это стало частью современного искусства. Участники перформанса входят в особый мир посредством придуманных художником ритуалов, живут здесь и сейчас, становятся свидетелями и участниками некоего таинства. Медитативный и даже гипнотический эффект перформанса позволяет зрителю отдаться творческому процессу и погрузиться в себя.

Бесспорным мастером такого типа ритуала был немецкий художник Йозеф Бойс (1921–1986). Он верил, что искусство есть способ исцеления общества, а каждый человек — художник, если способен творчески преобразовывать мир вокруг себя.

Один из самых известных его перформансов (сам он предпочитал слово «акция») — «Как объяснять картины мертвому зайцу» (1965). Бойс закрыл дверь галереи и три часа ходил внутри, прижимая к груди мертвого зайца, чье тело было покрыто медом и золотой фольгой. Художник шептал ему на ухо о смысле искусства и одновременно закрыл собственное лицо медом и золотом — символами духовной энергии и ценности. Зрители могли наблюдать происходящее лишь через окна, оставаясь по ту сторону стекла, что превращало их в свидетелей, но не участников.

Не менее знаковым стал его проект «7000 дубов» (1982), представленный на выставке documenta в Касселе. Бойс предложил высадить по всему городу 7 тыс. дубов, каждому из которых сопутствовал базальтовый камень — символ постоянства. Акция длилась несколько лет и требовала участия горожан, что превращало экологическую инициативу в социальный и художественный процесс. Для Бойса это было воплощением идеи «социальной скульптуры» — искусства, способного формировать общество.

Эксперименты с новым человеком

Ревущие 1920-е стирают грани между искусством, музыкой, архитектурой и дизайном. В отчет создается новое, синтетическое искусство. Революционный образовательный центр Баухаус, созданный в 1919 году Вальтером Гропиусом, был посвящен изучению этого синтеза через театральный перформанс.

«Мы хотим вместе придумывать и создавать новое здание будущего, где все сольется в едином образе: архитектура, скульптура, живопись, — здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо руками ремесленников, станет кристальным символом новой, грядущей веры» — так звучал манифест «Дома Строительства» (с нем. «Bauhaus»).

Сценография, костюмы, музыка, движения актеров и каждая деталь перформанса становятся неделимым целым и отражением эпохи — таков был «Триадический балет» (1922) Оскара Шлеммера. Будущее в идеях Баухауса — за человеком индустриальной эпохи, забывшем о своем «я» ради искусства и нового большого единства. Эксперименты Баухауса вдохновили современных художников, таких как Роберт Уилсон и Мэрилин Минтер, на смелый междисциплинарный перформанс, объединяющий множество «я» в одно.

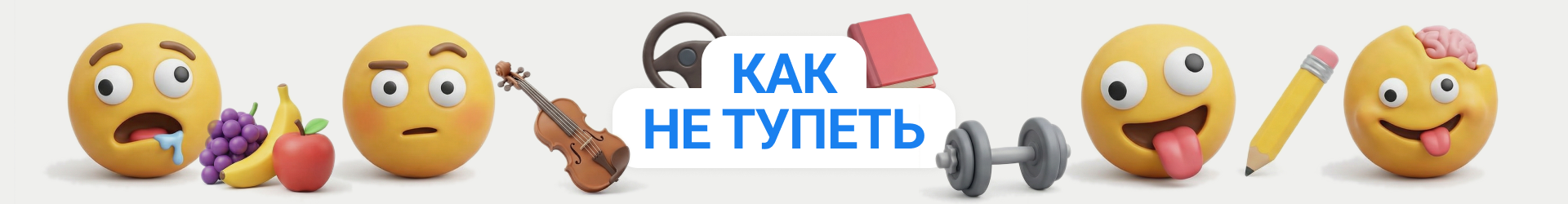

Американский режиссер и художник Роберт Уилсон (1941–2025) стал одним из тех, кто превратил сцену в живую скульптуру света и движения. Его перформансы — это тщательно выстроенные визуальные композиции, где каждый жест и пауза наполнены смыслом. В знаменитом спектакле «Эйнштейн на пляже» (1976), созданном совместно с композитором Филипом Глассом, зритель погружался в медитативный поток света, звука и ритма. Отсутствие сюжета, повторение одних и тех же реплик и мелодий создавали эффект транса. Позднее в перформансе «Жизнь и смерть Марины Абрамович» (2011) Уилсон соединил оперу, театр и визуальное искусство, превратив биографию знаменитой художницы в своего рода медитацию о теле, духе и времени.

Совсем другой, но не менее чувственный подход демонстрирует Мэрилин Минтер (1948 г. р.), американская художница, известная провокационными видеоинсталляциями. В ее проекте Green Pink Caviar (2009) модель медленно облизывает стекло, по которому растекаются густые краски. Камера фиксирует этот процесс крупным планом, стирая границы между эротическим и отвратительным, глянцевым и физиологическим. Перформанс и видеопроекция исследуют, как культура потребления формирует наше восприятие красоты.

Где ритуал сплетается с авангардом: современный перформанс

Медитативность и мистика ритуала, смелость и эксперимент авангарда — такой он, современный перформанс. Художники балансируют между ритуальностью и дерзким экспериментом.

Например, Анна Имхоф, получившая «Золотого льва» на Венецианской биеннале 2017 года, в перформансе «Фауст» превращает сцену в закрытое гипнотическое пространство. Танцоры и актеры движутся в замедленном, почти ритуальном темпе, зритель оказывается в окружении музыки, света и телесных взаимодействий. Каждое действие и жест кажутся одновременно контролируемыми и хаотичными, создавая чувство мистической погруженности и эмоционального напряжения.

Или американо‑боливийская художница Донна Уанка — ее перформансы превращают пространство в «трансцендентную арену ритуала». В работе LENGUA LLORONA (2019) художница создает мультимедийную инсталляцию с 16 масштабными холстами, песком, ароматом дерева palo santo и живыми моделями, расписанными красками, которые медленно перемещаются по залу, оставляя за собой цветные следы.

Сегодня перформанс говорит с нами о проблемах актуальных и вечных, но язык выражения его создан прошлым — совсем древним и недавним, мистическим и дерзким, полным отчаяния и надежды.