От психологии шимпанзе к рецессивным генам горных горилл. Интервью с физическим антропологом и популяризатором науки Еленой Судариковой

Необходимо ли биологическое образование, чтобы стать физическим антропологом? Что происходило за дверями секретной лаборатории в Дарвиновском музее? Дружелюбны ли люди по своей природе или агрессивны? Станислав Флинт поговорил со старшим научным сотрудником Дарвиновского музея в Москве и призером премии РАН за лучшую работу по популяризации науки Еленой Судариковой о том, чем занимается физическая антропология, и о достижениях российских представителей этой области. В своей исследовательской деятельности Елена специализируется на краниологической диагностике черепов зеленых мартышек.

— Как вы стали антропологом и как ими вообще становятся? Где нужно учиться и можно ли переквалифицироваться, имея, например, гуманитарное образование?

— Я стала антропологом, окончив биологический факультет МГУ. Это единственное место в России, где можно стать физическим антропологом. При этом многие историки и археологи проходят у нас на кафедре дополнительные спецкурсы, то есть они не получают полноценное второе высшее, а берут из антропологии только то, что им необходимо для работы с останками в раскопе. Я знаю исследователей, которые вообще не получали биологического образования: в нем есть польза только для каких-то фундаментальных работ по физической антропологии, а для прикладных исследований на популяциях людей достаточно владеть методами и необязательно разбираться во всей биологической кухне.

Физическая, или биологическая, антропология — биологическая дисциплина, которая изучает происхождение и эволюцию физической организации человека.

Главные разделы:

- Морфология человека: включает в себя сбор и обработку массивов статистических данных для определения текущей нормы тела в разных популяциях людей; применяется, в частности, в эргономике при создании техники и носимых вещей.

- Антропогенез: преимущественно работа с окаменелостями, статистические методы допустимы только для последних тысячелетий, работа включает в себя множество геолого-химических и сравнительно-анатомических методов, а также компьютерное моделирование. Антропогенез также реконструируется генетиками на базе современной и сохраняющейся древней ДНК, обычно при участии физических антропологов. Исследование приматов входит в эту дисциплину как возможность сравнительного анализа общих для приматов биологических закономерностей

- Расоведение (в мировой науке термин считается некорректным. — Прим. ред.): изучает популяционную изменчивость человека.

Есть люди, которые приходили в конкретные лаборатории и договаривались, чтобы их научили конкретным вещам. Например, в лабораторию пластической реконструкции (она занимается восстановлением лица по черепу). Корочки или сертификата не получишь, но зато появится нужный навык. Полная переквалификация часто и не нужна, нужно просто доработать имеющуюся и можно пользоваться в своих исследованиях антропологическими данными и методами. Если всё же стоит задача стать физическим антропологом (в широком смысле слова, как Бунак, как Лики), то нужно отдать пять или шесть лет жизни биофаку МГУ.

— Как вы относитесь к появлению большого количества исследователей, которых называют культурными, юридическими, педагогическими, социальными антропологами?

— В этом перечне для меня довольно странно звучат обороты педагогический и юридический антрополог. У физической антропологии очень четко определен объект исследования. То же с методами, с организацией сбора данных и постановкой экспериментов. Это — базовая естественная наука.

Культурная и социальная антропология занимаются самыми разнообразными вещами. Часто они пересекаются с этнографией, и непонятно, зачем плодить дополнительные сущности. При этом социальные антропологи изучают суперинтересные вопросы расслоения групп людей на разные категории и взаимодействие этих групп между собой. Они это делают не как социологи (не делая вид, что мы все живем в городах, все глобализированы и унифицированы), а как антропологи: любые группы людей для них — маленькие народности. Даже две лаборатории они рассматривают как две разные народности, которые можно изучать методом включенного наблюдения, как Бронислав Малиновский изучал аборигенов.

Социальная и культурная антропология мне кажутся очень полезными и перспективными областями. Их минус в том, что нередко они берутся за очень узкие вопросы и не предлагают больших рамок, больших описательных моделей. Может быть, для гуманитарных дисциплин это просто более сложная задача: предложить аргументированную большую и сложную модель.

— Дарвиновский музей, где вы работаете, — один из самых крутых в нашей стране. Кого в нем больше: музеологов-универсалов или специалистов в отдельных отраслях науки?

— У нас все — сплошные музеологи-универсалы. Музейная деятельность в России выставляет человеку такие требования, что даже если он в чем-то хороший специалист, он должен будет стать посредственным специалистом еще в трех-четырех областях. Скажем, есть выставочная деятельность и есть кураторы выставок, но ни один из них не занимается одной только кураторской работой. Все еще водят экскурсии, разрабатывают какие-то занятия, на них ложится социальная и просветительская работа, преподавательская активность (например, когда они обучают курированию практикантов).

В России трудно представить себе неуниверсальных музейщиков. Специалистов не хватает. Даже директор — это большой универсал. За рубежом, скажем, фондовики — это узкие специалисты в своих областях, а у нас они тоже специалисты по своим фондам, но им нельзя только этим ограничиться. Конечно, чем больше у тебя навыков, тем больше неожиданных возможностей ты можешь найти, но одновременно излишняя широта — это проблема.

— Какие новые формы популяризации антропологии, кроме традиционных лекций и экскурсий, появились за последнее время в музейных пространствах? Есть ли какие-то гибридные, научно-художественные (сейчас говорят science art) практики, опирающиеся на данные физической антропологии?

— Есть два относительно новых формата, и оба связаны с новыми технологиями. Антропология понемногу накапливает данные, но не настолько, чтобы за последние сто лет радикально всё перевернулось с ног на голову. Чтобы что-то новое показать, ищут новые средства, но здесь всегда больше новых форм, чем нового содержания.

Один путь — это путь натурализации, десакрализации человеческого тела. Например, выставка с обнаженными (без кожных покровов) человеческими телами, где демонстрируется их строение. Это на грани этики. Не все люди готовы на это смотреть, а многим неприятно, что вообще такое существует. С точки зрения музейного ремесла это некая новая форма, серьезный анатомический препарат подготавливается специально для выставки (используются тела добровольцев). Это вызывает большой общественный резонанс, и неизвестно, сколько здесь пользы, а сколько вреда, но мне кажется, что такая практика важна.

Другое направление у палеонтологов и антропологов — это реконструкции. Мультимедиа позволяют делать их на новом уровне: в виртуальных очках ты можешь оказаться в пещере среди неандертальцев (можно как бы самому стать неандертальцем). Это всё те же практики реконструирования, но они гораздо больше погружают в прошлое.

Однако мне кажется, что в надевании очков виртуальной реальности и попадании в страшную пещеру, в среду страшных людей, которые общаются жестами, нет полета фантазии. Что здесь принципиально нового? С помощью книжки, фильма, экскурсии и лекции можно всё себе так же представить.

У меня нет полной уверенности, что такие формы популяризации антропологии нужны. Здесь неплохо было бы проводить какое-то тестирование: попадаешь в пещеру — выбери орудие, соответствующее времени! Неплохо бы придумать какое-то взаимодействие с этим виртуальным миром, но пока это не реализовано.

— В плановой экономике научные антропологические данные использовались, например, в области стандартизации предметов текстильной промышленности. Каково сегодня практическое применение антропологии и какое может появиться завтра?

— При разработке некоторых эргономических стандартов антропологические данные сегодня используются. А вот в связи с тем, что в России не так много производят одежды, это не самая актуальная тема. Когда все дети носят униформу, нужно всерьез понимать, а какие у нас дети? Там, где страна что-то производит, антропология нужна: например, в вертолетостроении, при сборке кабин для пилотов, антропологов нанимают.

Антропологи нередко помогают следователям в реконструкции лиц по черепам или в работе с разными биоматериалами (с последними могут работать и биохимики, но антропологов сюда берут еще и потому, что они знакомы, например, с дерматоглифической спецификой — особенностями узоров на коже ладоней — у разных народов).

Возможно, в будущем больше помощи от антропологов потребуется археологам. Сейчас состояние науки не такое, чтобы антропологи были очень нужны. Археологи могут немного доучиться и сами делать в раскопах, например, какие-то описания, но если их станут больше спрашивать, что за люди здесь жили, что они ели и куда мигрировали, то антропологи будут более востребованы.

— В одном из своих выступлений вы рассказывали о секретной лаборатории Надежды Николаевны Ладыгиной-Котс при Дарвиновском музее. Чем занималась лаборатория и почему она была секретной?

— Надежда Николаевна — одна из основательниц зоопсихологии. На нее и сегодня активно ссылаются исследователи (например, ведущий мировой приматолог Франс де Вааль). Ее интересовало развитие интеллектуальных способностей у человекообразных обезьян и у людей. Через серии опытов она пыталась определить, насколько высокий порог интеллектуальной деятельности доступен человекообразным приматам? На разных этапах своей научной жизни она изучала также интеллект птиц (врановых и попугаев) и собак, но больше всего ее интересовал зазор между интеллектом человека и обезьяны.

Лаборатория заработала по-настоящему, когда супруг Александр Федорович Котс подарил Надежде Николаевне шимпанзенка по имени Иони. Те несколько лет, что он смог прожить (обезьяны очень страдают от человеческих болезней), исследовательница изучала его эмоциональные реакции, побуждала делать выбор на образец. Например, Иони показывали три предмета, после чего он должен был выбрать аналогичные из кучи разных предметов, или, например, показывали что-то треугольное, и он должен был выбрать что-то другое, но тоже треугольное.

Когда у Ладыгиной родился сын Рудольф, она стала точно так же исследовать и его интеллект. Сравнивая способности сына и шимпанзенка, Надежда Николаевна одной из первых в истории науки пришла к выводу о том, что приматы достигают уровня развития трех-четырехлетнего ребенка и дальше уже не двигаются. Это в дальнейшем было подтверждено на разных других приматах.

Секретной эта лаборатория была условно. Причины «секретности» в том, что ученые часто пребывают в состоянии гонки: кто первый успеет опубликоваться в своем поле деятельности. Хотя во времена Ладыгиной-Котс это было не так актуально, но были вещи, о которых она не хотела распространяться до публикации.

— Известны ли сегодня эксперименты с приматами, в результате которых удалось бы «заставить» их использовать камень для обработки дерева или изготавливать какие-то сложносоставные приспособления?

— Опытов со сложносоставными приспособлениями довольно много. Та же Ладыгина-Котс взаимодействовала со взрослым шимпанзе Парисом. Есть опыты по зоопсихологии, где обезьяны делают разные предметы, решают загадки и головоломки, придумывают конструкции, чтобы достать еду (которая как-то сложно упакована, подвешена или спрятана). С такими задачами обезьяны справляются, но те же опыты показывают и то, что у них есть ограничения: они могут планировать только на два-три шага. Скрепить два или три предмета, подвинуть что-то — на это ума хватит, а если действий будет больше, то, скорее всего, уже нет.

У обезьян бывают инсайты. Например, одному орангутану в очень узкий стакан положили орешки и он никак не мог их оттуда достать (стакан был жестко закреплен). Тогда примат набрал чашку воды, налил воду в стакан и сверху эти орешки забрал. Не каждый человек догадался бы сделать так же. Такое резкое озарение — редкий случай. Большую роль играет то, что в лаборатории животные попадают из разных условий, они разновозрастны, а кто-то вообще родился в лабораторных стенах (у них максимальные шансы понять то, чего от них ждут исследователи, но в живой природе они могли бы оказаться наименее приспособленными из своих сородичей).

Можно заставить приматов в лаборатории делать очень много вещей. В природе такие вещи были бы для них бессмысленны, а здесь они за это получают еду. Шимпанзе в естественных условиях манипулируют с самыми разными предметами (губками переносят воду, обдирают палочки, чтобы доставать термитов липким концом, делают какие-то каменные предметы, воздействуя камнем на камень), но чтобы они камнями дерево обрабатывали, я такого не знаю.

Не очень правильно судить об интеллекте приматов по одной их орудийной деятельности. Интеллект — функция социальная, и очень важно, как они социализируются. Умение гориллы шутить или кого-то обманывать, смеяться или плакать — это более крутые навыки и более крутой показатель ее интеллекта.

— Сегодня сосуществуют концепции, утверждающие, с одной стороны, что существенными факторами антропогенеза являлись агрессивность и насилие, а с другой стороны, что альтруизм и взаимовыручка стали уникальным преимуществом нашего вида. Как вы оцениваете роль дружелюбности и агрессии в становлении человека?

— Дружелюбие и агрессия — две стороны одной медали. Это два аспекта личных связей, которые существуют внутри какой-либо социальной ячейки. Кооперация и дружелюбность, на мой взгляд, значат для человека гораздо больше: сила людей в том, что они умеют кооперироваться огромными группами. А еще люди научились выдумывать группы, к которым можно присоединиться, — это, конечно, имеет и негативные эффекты. Чувство стаи, чувства принятости и социального богатства очень важны для обезьян. У людей здесь всё на новом уровне: есть не только племя — людская группа, с которой ты каждый день взаимодействуешь и для которой ты представляешь ценность; в твоей голове может быть выдуманная группа, и пока ты каждый день делаешь определенные действия, ты считаешь, что они принимают тебя. Такие конструкты покрывают реально существующую потребность.

Способность людей кооперироваться — суперценна. Однако в истории человечества кооперация не часто бывает конструктивной. Часто бывает не так: «Давайте соберемся, будем вместе и будем дружны, чтобы построить город-сад!» — а часто люди дружат против кого-то. Агрессия здесь разных уровней: есть маленькие стычки, которые неизбежно появляются у сосуществующих рядом животных с разными мотивациями; а есть стычки на более высоком уровне, когда ты ничего лично не чувствуешь, но знаешь, что есть какие-то твои и они против каких-то чужих. Ты можешь быть очень глубоко в это вовлечен, хотя сам лично можешь ничего конкретного об этих чужих не думать и не знать.

Когда люди рассуждают об агрессии, часто упускают из виду, что животные становятся агрессивными только тогда, когда они защищают то, что могут потерять. Это территория или потомство. В смысле еды животные гораздо реже впадают в агрессию, ведь она всегда не последняя. В каком бы биотопе ты ни пребывал, пища у тебя еще будет. Если дерутся два волка, то почти наверняка из-за самки. Нулевой шанс, что они дерутся из-за еды: в стае есть иерархия, и все знают, кто первый поест, а кто второй. Из-за ценного брачного партнера могут быть распри, но не из-за еды.

Часто забывают о том, что в животном мире любая агрессия всегда заканчивается примирением. Приматы здесь выработали огромное количество механизмов.

У антрополога Марии Львовны Бутовской есть работы, в которых она исследует такие механизмы примирения (чаще всего на детях — они ведут себя наиболее непосредственно, и когда тебя водят на одну и ту же детскую площадку, то с одним и тем же обидчиком ты видишься многократно, значит, нужно выработать механизм примирения).

Если происходит какая-то вспышка агрессии у животных, то даже у павианов (а у них самый жесткий характер среди приматов) последует примирение: например, взаимный груминг — один делает здесь первый шаг, а второй на него откликается, и они дают друг другу понять, что конфликт погашен. Это не значит, что они больше никогда не поссорятся, но это значит, что конкретно этот конфликт — закрыт!

Мне кажется, у людей с агрессией бывает по-разному: кто-то разрешает себе злиться, кто-то нет, кто-то даже чересчур разрешает, но всё очень плохо с примирением, а это — крайне важное, даже чисто биологически, свойство коммуникации. Чтобы долго существовать, это должно быть.

— Антропогенез и этногенез волнуют обыденное сознание, но часто существуют в нем в синкретичной форме. Эти же темы привлекают внимание огромного количества лжеученых и шарлатанов. Почему, как говорил булгаковский Коровьев, вопросы крови — «самые сложные вопросы в мире»? И в чем причина живучести расистских мифологем при их полной научной несостоятельности?

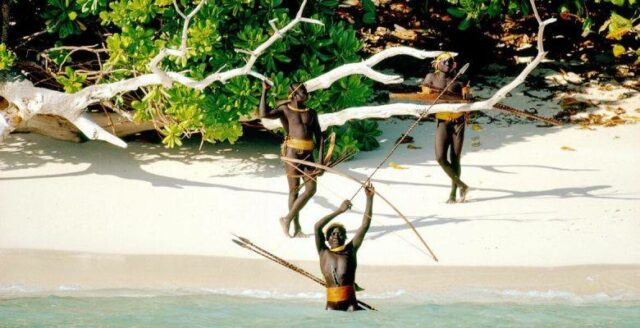

— Гораздо проще объединяться не для конструктивного, а для деструктивного поведения: против какого-то врага, против какой-то угрозы. Трудно сказать, как вели себя охотники-собиратели прошлого. Когда этнографы приезжали к сохранившимся их группам в Южной Америке, в Африке, в Австралии, их встречали по-разному. Где-то люди были очень миролюбивы и прибытие белых людей вызывало у них любопытство — их встречали, расспрашивали о чем-то, предлагали что-то на обмен. Были и суперагрессивные племена, которые начинали обстреливать еще только приближающийся корабль стрелами. Первая их реакция — это чужое, плохое, опасное.

Этнографы не могли понять: что является человеческой предустановкой? Внутри мы добрые и любознательные (если нас не бесить) или же мы сначала нападаем, а потом думаем, что, может, и не стоило? Ответа не было. Видимо, разные сообщества выстраивают разную мифологию. Отталкиваясь от нее, они относятся к миру с бо́льшим доверием или меньшим. Многое зависит и от среды. Чем она жестче, тем будет меньше доверия миру.

Разные расистские мифологемы подкармливают противостояние свои против чужих. Это очень древний и простой механизм объединения людей. Видимо, за 10 тысяч лет с момента появления земледелия мы всё еще не очень научились придавать значение тому, что можно объединяться ради чего-то, для созидания и построения, а не против чего-то. Кооперация против чего-то — древнейший биологический механизм. Приматы всегда так делают, если у них хватает на это интеллекта: объединяются против птицы, леопарда, других приматов или против человека.

Исторические времена были очень воинственными. Земледелие экспансивно, всегда нужно было больше территорий (животные, например, хотят только сохранить свою территорию, но не захватить больше, правда, их потомкам уже нужна будет новая территория). Земледелие — это своеобразный выход из биологического бытия охотников и собирателей. Здесь постоянно нужно расширять территорию, чтобы накормить большее количество людей. В результате появится еще больше людей и потребуется еще больше земли. Это система с обратной положительной связью, то есть она очень неустойчива и в какой-то момент коллапсирует. Однако за несколько тысячелетий устоялись паттерны поведения: есть свои, есть некие чужие, и мы постоянно пребываем в этом противостоянии. Поэтому люди не только ищут отличия между собой, но еще и излишне на них фокусируются.

Когда ты рассматриваешь огромные фотоколлажи лиц людей разных рас, то они не выглядят очень уж разнообразными, но когда ты живешь всё время среди людей с одной внешностью, а тебе показывают человека родом с другого континента — тебе кажется, что вы совсем не похожи (а ведь у людей очень низкое генетическое разнообразие и не такое уж большое индивидуальное, морфологическое). Всё, на что мы привыкли обращать внимание: спинки носа, форма скул, пигментация и т. д. — это всё отличается очень небольшими шажками, если изучать всю планету. Даже у кошек морды разные ровно настолько, насколько и лица у людей. Просто мы не привыкли так об этом думать.

Мы считаем, что есть люди похожие на нас, непохожие на нас, и выстраиваем дальше этот антагонизм свой — чужой. Интересно, что и доверие к своим, и антипатию к чужим иногда обслуживают одни и те же молекулы (например, нейромедиатор окситоцин — он стимулирует доверие и нежность к близким, и он же стимулирует агрессию и отторжение к посторонним). В силах человеческой культуры влиять на это, как-то изменять, но будем ли мы это делать или будем всегда жить в системе свой — чужой, сказать невозможно.

— Финансируются ли в России экспедиции в области физической антропологии, приходят ли в эту сферу молодые умы или, как и за рубежом, исследования человеческих рас у нас постепенно табуируются?

— В России, которая в этом плане является наследницей Советского Союза, никогда не отрицалось расовое разнообразие ее населения: восточнее Урала, например, есть множество редких расовых вариантов с дерматоглифической (по рисунку кожи), краниологической (по черепу) или гематологической (по крови) спецификой.

Расоведение пока еще есть в нашей стране, но оно действительно угасает. Есть глобальная мировая наука, и в ней не приветствуются расоведческие исследования. Хотя есть большие расовые стволы, с чем не поспорят даже самые либеральные исследователи, считается, что они не имеют никакого значения.

Этносы еще исследовать можно. Ты говоришь ancestry, и все понимают, что ты изучаешь предковые формы какой-то группы. Очень аккуратно обходя вопросы существования рас, можно проводить исследования по тому, например, к каким болезням обмена веществ склонны потомки гавайцев, потомки североамериканских индейцев или кто лучше переносит вакцину: уйгуры или ханьцы Китая.

Есть какие-то вещи, которые можно позволить себе изучать, но нужны очень аккуратные формулировки. В глобальной мировой науке нельзя сказать, что ты исследуешь расы людей. И с этим считаются, потому что от этого зависят публикации в высокорейтинговых журналах. Когда мы исследуем древние черепа, мы всегда отмечаем характер внешних признаков: есть ли выступающая нижняя челюсть, есть ли провальные скулы, какая спинка носа и его ширина — это набор расовых данных о среднем и нижнем этаже лица. Можно указать, что всё это относится к монголоидному типу, а можно и не указывать. В англоязычной публикации в хорошем журнале ты добавлять этого не станешь и напишешь просто: скулы широкие, а спинка носа низкая, и всё.

Исследовать современные расовые варианты не очень получается и потому, что люди живут в этносах. В пределах одной расы может быть много этносов, и один этнос может содержать несколько рас внутри себя. Тут проводят этнические исследования, против которых никто не выступает, если они никого не обижают.

Такого расоведения, как было в Советском Союзе, нет уже и в России, и в мире нигде нет.

А в таких закрытых системах, как наука в Китае, можно что угодно делать и изучать, но изоляция для науки всегда очень дорого обходится.

— Сегодня популярна не просто пластическая хирургия, а своеобразный расовый апгрейд (можно назвать это авторасизмом): например, выравнивание «неевропейского» носа или «устранение азиатских глаз». Как формируются антропоэстетические стандарты?

— Антропоэстетика как направление исследований представлено даже в Институте этнологии и антропологии РАН. Это стык физической и культурной антропологии. У животных есть понятие о привлекательности, но оно прикладное: привлекательно то, что функционально. У людей эстетика часто не призвана оценивать здоровье.

Удаление эпикантуса или исправление носа (сделать его более тонким, с более высокой спинкой) — это следствие жизни в капиталистическом мире. Откуда идут деньги, оттуда и диктуется, какие люди красивы. Это явление массовой культуры и глобализации. В ХХ веке было создано огромное количество фильмов и мультфильмов, где герои имеют европеоидную внешность. Если все девочки Китая смотрят на Белоснежек и Спящих красавиц, не обязательно, что они вырастают закомплексованными, но у них есть тяга и одеться, и накраситься соответственно этому примеру. У кого денег достаточно, и пластику лица сделает. Когда в кино только белые и богатые, все хотят быть белыми и богатыми, поэтому сегодня много спорят: следует ли обязательно репрезентировать на киноэкранах столько-то людей с азиатской внешностью, столько-то со внешностью жителей Африки или нет?

Расовый апгрейд — это и колониальное прошлое человечества. В колониях все очень хотели стать похожими на жителей метрополии. Логика такая: если я буду похож внешне, то, может, стану похож и по содержанию. При этом часто существуют местные представления о красоте, и глядя на молодежь, осознанно не соответствующую этим представлениям, старики могут сильно расстраиваться.

Есть стандарты, которые объясняются биологически (это еще дочеловеческая «эстетика»): симметрия и отсутствие кожных поражений, например. И животным нравятся те, у кого чистая шкура и нет в глазах гноя — это всё признаки здоровья. И когда видим одну кошку, запаршивевшую и в лишае, а другую — чистенькую и пушистую, у нас тоже нет сомнений, кто из них красивее. Так будет в любой культуре.

— Какими существами «подразумевала» нас эволюция: моногамными или полигамными? Прогрессивен ли промискуитет в смысле сохранения вида?

— В антропологии нет четкого ответа на этот вопрос. Мы точно знаем, что на очень ранних стадиях антропогенеза, при формировании прямохождения и задолго до того, как наши предки стали похожими на людей (это 5–7 млн лет назад), скорее всего, моногамия сыграла важную роль, поскольку в сообществе она снижает уровень внутривидовой агрессии. Для такой агрессии есть две главные причины: территория и брачные партнеры. Самки в выборе партнера довольно свободны, а у самцов обычно случаются трения. Единственный способ снизить конкуренцию (если группа животных уже живет на одной территории и не ссорится из-за этого) — это моногамные отношения.

У моногамии очень плохая слава: будто бы сделан выбор в пользу кого-то одного и на всю жизнь, если партнер умер, ты скорбишь и вдовствуешь. Это необязательно так, и моногамия бывает сериальной. При моногамии отец точно знает, что дети — его потомки, что партнерша проводит время только с ним и больше ни с кем не бывает. Это означает, что у него есть желание вкладывать свои силы в потомство. Это также означает, что самка может себе позволить больше детей.

В полигамном сообществе у самца может совсем не быть потомков. У горилл есть самец и есть несколько самок в гареме. Минус таких сообществ в том, что очень многие самцы не вкладывают свои гены в потомство, оставаясь одиночками. Гены последних остаются непереданными, и если тот наш один самец какой-то мутированный и какой-то рецессивный, у него всё равно будет много потомков, которые разнесут рецессивы дальше.

В гареме самки ограничены в выборе, ты для них — один (и для них такие отношения — моногамны), но при этом ты рушишь будущие виды. Маленькое количество отцов передает свои гены, а самки не могут выбрать самых здоровых, самых сильных или каких-то разнообразных, которые могут лучше адаптироваться к среде (самых умных, водоплавающих или древолазающих).

Самки распоряжаются яйцеклетками, и они двигают изменения вида. Обычно есть уклон — это то, куда стремятся направить выбор самки в связи с тем, как меняется мир. Если самок лишить выбора, что и происходит при гаремной организации, то все потомки будут похожи на одного отца, и если он носит мутации, они их тоже приобретут. Такая проблема сейчас у восточных (горных) горилл: их осталось очень мало, у них накопилось много рецессивов — сросшиеся пальцы, перекошенные черепа.

В биологии есть закон Харди — Вайнберга про популяцию и передачу генов. Если в популяции большого размера все скрещиваются свободно, сохраняется постоянная частота аллелей одного гена (моногамия — это тоже свободное скрещивание, если все разбились на пары сообразно своим желаниям). Гориллы своим поведением рушат этот закон, и в плане долгой эволюционной перспективы для них это плохо заканчивается.

В эволюционной стратегии плюс промискуитетного сообщества в том, что, имея половые контакты с самыми разными самцами, самки каждый раз могут рожать какого-то супернового потомка (с суперновым набором генов), а минус в том, что самцы не чувствуют никакой ответственности за детей и нет никакого отцовского вклада. Когда самке никто не помогает растить детей, она мало успевает за свою жизнь, и по шимпанзе мы видим, что численность их популяции неумолимо снижается: одна самка в среднем оставляет 1,3–1,4 потомка.

Моногамные сообщества позволяют всем передать дальше свои гены. Каждый самец может найти самку, которая захочет с ним быть. Здесь есть и отцовский вклад, который позволяет родить не двух-трех детей за жизнь, а четырех или даже пятерых (если хватает еды). При вкладе обоих родителей выживет больший процент потомства, поэтому в плане долгой перспективы моногамия выгодна, она действует на благо вида, но нельзя сказать, что эволюция «подразумевала» нас моногамными, и эта стратегия точно не действовала на протяжении всей человеческой истории.

— Существует точка зрения, согласно которой неандертальцы могли уйти со сцены истории из-за гораздо более развитого наглядно-образного, нежели логически-понятийного мышления. Как вы думаете: наша цивилизация выглядела бы иначе, если бы не кроманьонцы, а неандертальцы стали генеральной линией в формировании разумных существ? Может быть, это была бы цивилизация художников?

— Я думаю, что понятийное мышление выигрывает перед образным, поскольку оставляет возможность аргументированной дискуссии. Люди не так часто прибегают к этому инструменту коммуникации, можно было бы делать это значительно чаще. Они склонны переходить на эмоции и личные оскорбления, но всегда остается возможность выдвинуть список аргументов в пользу одной и в пользу другой точки зрения, трезво всё взвесить и принять решение.

Эмоциям в нашем мозгу 250 млн лет, а логическому мышлению хорошо если 200 тысяч. Эмоции нам очень дороги, и то, что мы с их помощью делаем, для нас очень ценно, но есть возможность откладывать их в сторону и действовать довольно сухо. В случаях, когда приходится выживать, мы часто видим неожиданные примеры высокой рациональности людей и умения договариваться.

Думаю, неандертальцы не стали бы цивилизацией художников и если бы не было кроманьонцев, они так и жили бы себе в маленьких рецессивных популяциях (как у горных горилл). Они остались бы на уровне детей в песочнице: эмоций и ощущений от внешнего мира много плюс высокая агрессивность (и кулаки довольно большие!). Это такое невежественное состояние, похожее на раннее детское общение — оно иногда приятно, а иногда очень неприятно, и вы не можете это нормально разрешить.

Цивилизация, конечно, выглядела бы иначе, если неандертальцы оказались бы генеральной ветвью, но, мне кажется, наша цивилизация если и не лучше, то имеет шанс быть таковой.