«Наши лагерные дивы». Как два боевых офицера Первой мировой стали звездными травести

Война — не только кровопролитие и смерть, но еще и плен. Во время Первой мировой сформировалась особая культура жизни в плену: в лагерях создавали оркестры, хоры, художественные артели, футбольные команды, существовало даже «Общество принимающих солнечные ванны». Но самым любопытным явлением были театры, где все роли исполняли пленные, и некоторые из них талантливо изображали женщин. Ольга Хорошилова — о том, как русский офицер Николай Безекирский и немецкий офицер Эмерих Лашиц стали звездами лагерной травестии.

Театры для этуалей

Они никогда не встречались и вряд ли слышали друг о друге. Хотя, возможно, Николай Безекирский читал автобиографию своего визави, Эмериха Лашица, в немецком журнале Querschnitt, циркулировавшем в Советской России в 1930-е годы.

Лашиц попал на фронт в 1916 году. И, по его личным признаниям, «испытал на войне все лишения и муки, вскоре получил серьезное ранение и попал в плен почти инвалидом» (Querschnitt, 1933 год, архив Ольги Хорошиловой). В 1917-м он уже значится пленным лагеря в Ачинске (близ Красноярска).

Николай Безекирский оказался на фронте в 1914 году. Летом 1915-го он получил ранение, попал в плен и осенью того же года уже находился в офицерском лагере Нейссе (Силезия). Вероятно, это тот самый Николай Васильевич Безекирский, который состоял прапорщиком в 230-м пехотном Новоград-Волынском полку, в 1914-м получил Георгиевский крест 2-й степени «За отличия, оказанные в делах против неприятеля» и еще имел знак Отличия Военного ордена за Русско-японскую войну. В общем, человеком был героическим.

Ни Лашиц, ни Безекирский в мирной жизни не были профессиональными актерами. И, возможно, даже не думали о сценической карьере. Но в сложных лагерных обстоятельствах театр оказался для них лучшим средством от депрессии и длинных пустых мучительных часов.

Ведь Гаагская конвенция освободила пленных офицеров от работ. Большую часть дня они были предоставлены самим себе. Чтобы чем-то себя занять, пленные придумывали развлечения. Они собирали библиотеки, учили языки, устраивали лекции, создавали кружки по интересам — поэзии, астрономии, фотографии, сельскому хозяйству.

Но самым действенным выходом из депрессии был театр. Он поглощал всё свободное время.

Лагерный театр начинался не с вешалки. Он начинался с мусора. Театры, в которых выступали Безекирский и Лашиц, тоже начались с отходов. Пленные Нейсса и Ачинска собрали по баракам доски, ящики, столешницы, картонки, мешки, рейки, сломанные кровати. Из них мастерили подмостки. Декорации придумывали из всего, что было под рукой, — мешковины, портьер, картонных обоев, газет, оберточной бумаги. Изношенные рубахи и кальсоны выстирывали, сшивали и превращали в кулисы.

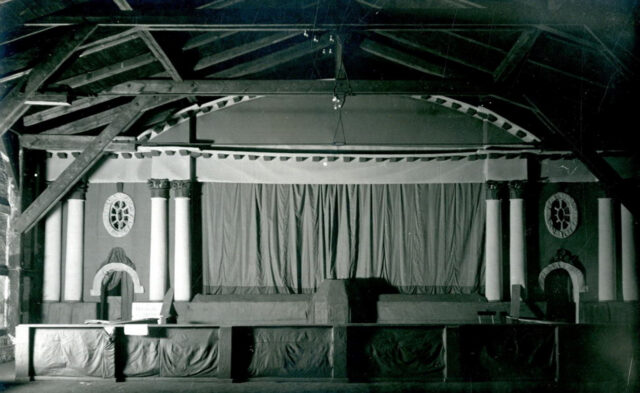

И в Ачинске, и в Нейссе нашлись умелые сценографы. В Нейссе им был прапорщик Николай Петров. Он превратил кое-как сбитую коробку в аккуратный фасад не то петербургского особняка, не то церкви.

Имена художников ачинского лагеря неизвестны. Но если верить Лашицу, именно он нашел материалы, людей и обустроил сцену. В результате получился камерный театр с крепкими подмостками, занавесом и оркестровой ямой.

Платья для этуалей

Костюмы, как и декорации, пленные придумывали из подручных материалов. Годилось всё — куски мешковины, ободранные одеяла, мотки корпии, огрызки войлока, вата, картонки, сношенные фуфайки, расползшиеся на нитки свитера. Использовали и нижнее белье — его распарывали и сшивали в кринолины, платья, старушечьи капоты. Немцы наловчились делать из кальсон манишки — срезали гульфик с нашитыми вряд костяными или перламутровыми пуговицами и быстрыми стежками прилаживали его к вороту «фрака» (его роль играли летняя куртка и брючины). Бедность туалетов скрывали красками и аппликациями из папье-маше. На расстоянии они выглядели вполне прилично.

Умелые «портные» были и в Нейссе. Платья для Николая Безекирского шил Андрей Макашов, прапорщик 242-го пехотного Луковского полка. В лагере он неожиданно открыл в себе талант дамского закройщика.

Прапорщик организовал настоящую костюмерную — вместе с подчиненными офицерами успевал собрать в ней десятки нарядов для спектакля. Макашов ловко справлялся с непослушными иголками, прихотливыми тканями и капризной дивой, Николаем Безекирским. Кроил и шил ему юбки, кофточки, платья, клеил шляпы, взбивал парики. Снимки, сделанные во время генеральных репетиций, — лучшие комплименты его портновскому таланту.

Звездные роли

Репертуары театров имели ярко выраженный национальный характер. Ставили много классики. Главный режиссер Ачинского театра, лейтенант Камилло Бергер, радовал своих соотечественников трагедиями Гёте и Шиллера. Не забывал о современных авторах. В течение 1918–1920 годов под его началом лагерная труппа переиграла, кажется, весь репертуар Герхардта Гауптмана, Германа Зудермана и Генрика Ибсена. Не брезговали и опереттой. Много раз ставили «Летучую мышь» Иоганна Штрауса, «Графа Люксембурга» Франца Легара, «Долларовую принцессу» Лео Фаля.

В Нейссе давали Гоголя, Фонвизина, пьесы Островского, в особенности «Бесприданницу» и «Грозу». Иногда играли «На дне» Горького, а также комедии Шаховского и Мясницкого. В главных фаворитах был и Чехов. В Нейссе несколько раз давали его «Медведя» и каждый раз «под непрерывный смех публики».

Почти во всех этих постановках участвовал Николай Безекирский, главный травести в Нейссе. Его звезда взошла в ноябре 1915-го, когда ему предложили роль Анны Андреевны в «Ревизоре». Безекирский как-то сразу, с режиссерского полуслова, понял задачу и на первой же репетиции доказал, что может играть убедительно. Спектакль, однако, отменили — не собрали подходящего реквизита и материалов для декораций. В феврале 1916-го в «Женитьбе» Гоголя Безекирский бесподобно изображал Агафью Тихоновну. Свидетель его триумфа, Андрей Макашов, отметил, что прапорщик играл «без всякого шаржа, с чрезвычайно тонкой, полной естественности отделкой».

В обновленном «Ревизоре» Николай предстал в роли Анны Андреевны. Зрители не могли поверить, что ее играл боевой офицер:

«Тонкость имитации женщины была им доведена до того, что казалось невероятным, что роль исполнялась мужчиной. Все переживания были настолько искренни и естественны, что заставляли думать, что артисту свойственны женские эмоции», — отмечал прапорщик Макашов (Макашов А. А. «Художественный кружок лагеря пленных офицеров в Нейссе», ГАРФ).

Правда, у талантливого Безекирского был столь же талантливый (и потому опасный) конкурент — Владислав Долобовский, прапорщик 249-го пехотного Дунайского полка. Он впервые вышел в амплуа травести в гоголевской «Женитьбе», играл Агафью Тихоновну, купеческую дочь. Несмотря на то, что женские ужимки и высокий голосок ему еще не давались, выступил уверенно и был вознагражден дружными боевыми аплодисментами.

Безекирский Долобовского недолюбливал — находил с ним много общего, побаивался, что обскачет, получит лучшую роль, станет главной звездой театра. И Безекирский старался изо всех сил — не отстать, обойти, придумать что-нибудь эдакое, удивить. За этой своеобразной гонкой талантов с интересом наблюдал весь лагерь, и постановки получались всё лучше, ярче, острее. Этуали зло соревновались, но играли одинаково хорошо. Публика и режиссер Захаров снисходительно признавали ничью, комплименты делили поровну.

У Эмериха Лашица конкурентов не существовало. Он был «единственной и непререкаемой звездой» — так сам утверждал. Прирожденный актер, Лашиц обладал пластичным, подвижным, гуттаперчевым и умным телом. Ему была по плечу любая женская роль. Как только в Ачинске открылся театр, он сразу же записался в труппу. Правда, тогда еще не думал, что будет играть женские роли. Но режиссер его убедил — в их труппе он был единственным «артистом» с точеной фигурой и нежным лицом. Только он мог справиться с ролями барышень и капризных кокоток.

Но Лашиц верил, что способен на большее, что ему под силу и сложные характеры. Он начал тренироваться — разрабатывал дамские голоса, составлял особую фонотеку памяти, заучивал движения, придумывал разные типы дамских походок: «И вскоре я мог играть субретку и герцогиню, трагическую даму и даже праматерь древних героев».

Лучшие его роли — Франци в «Грезах о вальсе» Оскара Штрауса и Рози в «Битве бабочек» Германа Зудермана. Но по-настоящему революционным стало исполнение Саломеи в пьесе Оскара Уайльда. Лашиц вложил в нее весь артистический талант и все те чувства, которые вне сцены считались предосудительными.

Легкий, гибкий, порочный, он был сексуальной танцовщицей, нежнейшей развращенной убийцей. И после триумфа снялся в костюме Саломеи на память.

Поцелуй за плитку шоколада

Театральные «примадонны», Безекирский и Лашиц, были в своих лагерях на особом положении. Вокруг них быстро возник круг пылких поклонников, прельщенных их талантом и женственностью. После спектаклей им устраивали бурные овации, подносили пышные букеты, слали записочки, переполненные страстью и бульварными эпитетами: «моя вечная, моя незакатная», «звезда мыслей», «заноза сердца», «красива ты небесной красотой»…

Дождавшись окончания действа, поклонники устремлялись за кулисы, целовали «дивам» ручки и подносили подарки — плитку шоколада, кусочек мыла, самодельное кольцо, вырезанное из оловянной ложки. Некоторые горячие головы на скопленные средства покупали им настоящие дамские вещи — корсеты, пеньюары, блузки, шляпки. «Дивы» дарили им снисходительные поцелуи.

И никого это не смущало. Никто не удивлялся странному преображению вчерашних боевых молодцов в изнеженных актрисок. Законы социальной гравитации в лагерях не действовали. Жизнь казалась полетом в безвоздушном пространстве — не было точек опоры, свойства вещей менялись, мужчины открывали в себе женщин.

Кирилл Левин в «Записках из плена» отмечал:

«Гольдштейн (пленный, игравший в лагере женские роли. — О. Х.) совсем вошел в свою роль, и понемногу женское начало стало преобладать в нем. Он ходил, покачиваясь, мелкой походкой, и совсем по-женски выставлял грудь. Он признавался кому-то из своих друзей, что стал испытывать какое-то противоестественное чувство, как будто в нем боролись два начала — мужское и женское. Однажды во время спектакля его застали в актерской уборной. Он стоял, высоко подняв платье, и внимательно разглядывал свои стройные ноги в туфельках на высоких каблуках».

Эмерих Лашиц, впрочем, объяснял такое странное поведение самими условиями плена:

«Я жил жизнью настоящей дивы, окруженной постоянным вниманием, и мог дать волю капризам. Мои преданные поклонники <…> не скупились на косметику. Они приглашали меня на „динэ“ и „супэ“, то есть на обед и ужин, составляя красивые меню. Они боролись за мое внимание. И нередко случалось, что меж ними вспыхивала ревность. Впрочем, такое поведение было лишь следствием неестественных, претящих человеческой натуре, условий жизни в лагере. В плену я ни разу не сталкивался с проявлениями истинной, врожденной, гомосексуальности» (Querschnitt, 1933 год, архив Ольги Хорошиловой).

Судьбы див

К сожалению, пока неизвестно, как сложилась жизнь Эмериха Лашица. Бесподобный, роскошный, женственный, он наверняка нашел бы применение своему таланту в упоительно свободное веймарское время. Впрочем, в 1933 году в небольшой автобиографии он умолчал о настоящем. Вспоминал лишь о лагерном прошлом. И писал о нем так, словно те три года в плену, в страшноватом мрачном сибирском Ачинске, были лучшими в его жизни. Что с ним было потом, когда к власти пришел Гитлер, мне пока неизвестно. Удалось лишь установить, что в 1933 году он жил в австрийском Земмеринге.

Николай Безекирский связал свою жизнь с театром, служил артистом. Несколько фактов из его пока еще смутной биографии приоткрывают письма 1929 года, сохранившиеся в архиве Михаила Булгакова.

В 1921 году он работал в Москве, в литературном отделе Главполитпросвета. Там и познакомился с Булгаковым. Но потом его арестовали, обвинили в «контрреволюционном разговоре в одном доме» и выслали на три года «минус шесть губерний».

Безекирский осел в Рязани, работу там не нашел и попросил Булгакова о протекции. Писатель ему ответил — и, возможно, чем-то помог. Во всяком случае во втором письме Безекирский его горячо за что-то благодарит.

Между прочим, он случайно помог и самому Булгакову. Считается, что «сомнительные разговоры», о которых вспоминал Лиходеев перед опечатанной дверью в кабинет Берлиоза, подсказаны посланиями Безекирского.

И еще одна симпатичная деталь. Лиходеев ужинал с Берлиозом и беседовал с ним «на какую-то ненужную тему» 24 апреля — именно в день, когда Безекирский написал второе письмо Булгакову.