От Марко Поло к партизанам-антифашистам. Книги 7 веков, написанные в заключении

В тюрьмах было написано множество книг: среди них есть и рассказы о путешествиях, и утопические романы, и трактаты по политической теории. Истории некоторых из них — в материале Станислава Флинта.

Два пленных итальянца: пизанец и венецианец

Конец XIII века. Идет венецианско-генуэзская война за контроль над морскими коммуникациями (историческая наука знает несколько таких войн между итальянскими городами-республиками). В 1298 году у побережья Далмации генуэзский флот разгромил венецианцев, взяв несколько тысяч из них в плен. Пленение было выгодным промыслом — за многих заключенных можно было получить хороший выкуп. В одной из тюремных камер томились двое: сочинитель рыцарских романов, поэт и полиглот Рустичано Пизанский (Рустичелли/Рустикелло) и командовавший галерой купец-венецианец Марко Поло.

Узникам было о чем побеседовать. Рустичано видел жизнь, он участвовал в Восьмом крестовом походе, а пленен был, вероятно, еще в 1284 году, в ходе войны между Пизой и Генуей. Но и Поло был далеко не мальчик. Покинув родину в четырнадцать (по другим данным — в семнадцать) лет, он морем и сушей, на вьючных животных и пешком прошел десятки тысяч километров от Средиземноморья через Переднюю, Среднюю и Центральную Азию к Тихоокеанскому побережью. На Шелковом пути купец-путешественник встречался с грабителями. За двадцать шесть лет странствий видел Афганистан, Памир, Тибет, Монголию и Китай (занимал даже должность при дворе хана), Индию, Константинополь, острова Ява и Цейлон (в литературе иногда упоминается также Суматра).

Даже тюремная стража заслушивалась рассказами Поло о ныряльщиках за жемчугом и огнепоклонниках, охоте на бенгальских тигров и гарпунной добыче китов, гигантских птицах и змеях с ногами (крокодилах) — для позднесредневекового европейца всё это очень экзотично, и очарованный услышанным Рустичано взялся всё записать.

Так на свет появилась одна из знаменитейших книг в истории культуры — «Книга о разнообразии мира» (другие названия — «Миллион», правильнее даже «Милион», с одной л, поскольку это не столько числительное, сколько прозвище рода Поло; «Путешествия Марко Поло»; «Описание мира»; «Книга чудес света», «Книга Мильона» или даже просто «Книга»).

Поло, вероятно, пользовался своими, доставленными ему из Венеции, путевыми заметками. Его произведение (травелог и географическая энциклопедия) накрывало читателя каскадом сведений о быте и нравах разных народов: основным содержанием трех ее частей стали богатые этнографические и экономико-географические описания. Одна из пространных редакций книги сообщает даже о древнерусской братчине — братчинных пирах — обычае коллективных обсуждений сельской общиной насущных жизненных вопросов, которые плавно перетекали в пивное празднество. Источник сведений Поло о населении Руси неясен. Сам путешественник в этих краях не был, но мог пользоваться рассказами дяди и отца, тоже немало побродивших по миру и побывавших в волжской Булгарии.

Сегодня, читая произведение Марко Поло, нужно помнить, что за века переписываний и переизданий оно обросло массой интерполяций и изъятий. Реальность некоторых описанных в книге событий и путешествий нередко ставится под сомнение. Некоторые сомневаются даже в реальности существования самой личности путешественника и считают «Книгу о разнообразии мира» исключительно плодом творчества Рустичано из Пизы, тем более что она и начинается точно так же, как ранее написанный пизанцем роман о короле Артуре (любопытно, что и канонические тексты о короле Артуре тоже написаны в тюрьме дворянином-насильником Томасом Мэлори).

Профессор из Индии Дж. Т. Абрахам относит книгу Поло к своеобразной форме магического (волшебного) реализма: в произведение, опирающееся на достоверные факты естествознания и этнографии, вплетены также и фантазии (левитирующие культовые сооружения, единороги, люди с хвостами и управляющие погодой придворные астрологи). К слову, многие современники не очень-то верили «Книге», считая земли, описанные венецианцем, несуществующими и читая ее больше для развлечения.

Так или иначе, но написанная или приписываемая Поло книга резко расширила для европейцев границы обитаемого мира (пусть даже идеально и полуфантастически). Она растревожила их географическое воображение, серьезно повлияла на картографию и сыграла роль в приближении эпохи Великих географических открытий. Известно, например, что экземпляр «Книги» имелся в личной библиотеке Колумба.

Два еретика: калабриец и нижегородец

Литературная деятельность другого итальянца — Томмазо Кампанеллы — началась с книги в защиту антисхоластических взглядов Бернардино Телезия. Чтобы увидеть свой трактат в напечатанном виде, Кампанелла покинул доминиканский монастырь. Его бегство всполошило монахов, которые обвинили начинающего философа в сношениях с иудейским раввином, несомненно, посредничавшим при продаже Кампанелловой души дьяволу.

Томмазо добрался до Неаполя и ненадолго оказался в чудесных для умственных занятий условиях (в доме покровительствующего ему аристократа имелась шикарная библиотека и часто бывали профессора, врачи и философы), а вскоре под названием «Философия, основанная на ощущениях» была издана и его книга, материалистическая сущность которой привлекла внимание Святой инквизиции.

Заподозренного в ереси Кампанеллу арестовали у входа в библиотеку. Незадолго до этого он узнал, что его друг был обвинен в шпионаже и сожжен на костре. За свою жизнь Томмазо узнает о казнях еще многих близких ему людей, да и таких условий для работы, как в доме недавнего покровителя, у него уже никогда не будет: писать часто придется в карцерах, в цепях, в сырых ямах тюремных подвалов, иногда в полной темноте, на ощупь (он придумал для этого специальную систему знаков, которой обучил соратников), а иногда и просто в уме, перенося текст на бумагу при первой возможности. Черновики, которые не раз изымали тюремщики, он восстанавливал по памяти.

Кампанеллу неоднократно подвергали пыткам и продержали в тюрьмах почти тридцать лет.

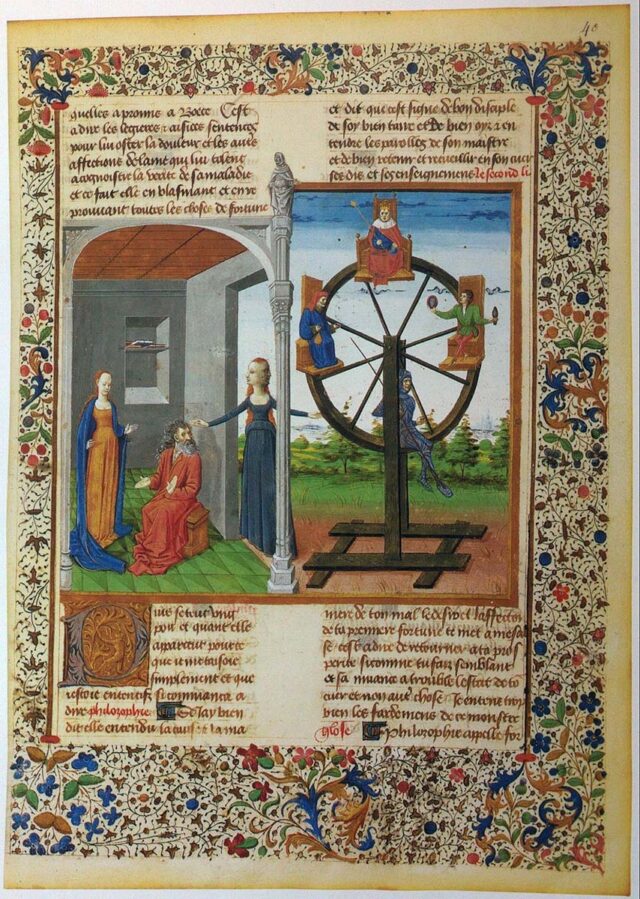

Это были не только застенки отдела «расследований еретической греховности». Во время ссылки в родную Калабрию, которая находилась под оккупацией испанцев, Кампанелла попал в тюрьму как организатор антииспанского восстания: он всерьез намеревался превратить провинцию в идеальную республику, населенную общиной свободных людей. Отсюда должно было начаться Солнечное государство со столицей — Городом Солнца и живущими здесь совершенными людьми — соляриями.

В тюрьме Кастель-Нуово Кампанелла пишет стихи и сонеты. Посвящая некоторые из них донне Анне — теще тюремного кастеляна, он добился того, чтобы она регулярно снабжала его бумагой. Письменными принадлежностями его обеспечивали и надзиратели в обмен на составленные для них гороскопы и рецепты «приворотных» напитков, но больше всех Томмазо помогала монахиня-францисканка Дианора, которая в тюрьме выполняла фельдшерские обязанности (Кампанелла искусно симулировал безумие, чтобы затянуть следствие и избежать костра).

Изображая сумасшествие, в перерывах между пытками Кампанелла пишет трактат «Испанская монархия». Это автофальсификат: датированный задним числом текст должен был убедить трибунал в лояльности Кампанеллы к испанской короне. Поразительно, но в текст были ненавязчиво вкраплены некоторые весьма революционные идеи относительно разных сторон государственного устройства. Нечто подобное Кампанелла проделал и чуть позже в трактате «Побежденный атеизм» (написан, конечно, в тюрьме), когда под видом критики подробно изложил аргументацию атеистов.

«Город Солнца» несколько лет вынашивался Кампанеллой в уме. Иногда на полу карцера он вычерчивал схемы его архитектурного устройства. В ярчайших деталях ему «виделись» все стороны жизни и быта соляриев. Изувеченный пытками, Томмазо начал переносить текст на бумагу. Сохраняла бумаги, переписывала их, компоновала и передавала для публикации сочувствующим всё та же монахиня Дианора.

Главная книга Кампанеллы заключала в себе множество новаторских идей. Если не касаться экономической основы Солнечного государства (и того, что местами оно похоже на теократическую казарму), в ней шла речь о внедрении науки и машин в сельское хозяйство, общественном и совместном воспитании мальчиков и девочек, равноправии мужчин и женщин в выборе профессий, четырехчасовом рабочем дне, радикальном продлении жизни людей, научно выверенном рационе питания и общественной его организации.

Можно проследить влияние «Города Солнца» едва ли не на все последующие литературные утопии, но автор и не собирался останавливаться: закончив свою утопию, он сразу принимается за работу «Великий эпилог», а отдыхает, складывая в уме стихотворные строки.

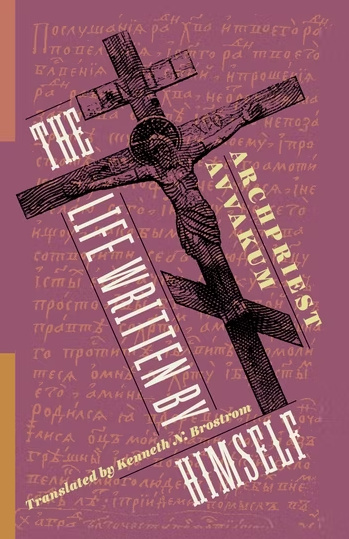

И русская история знает в чем-то схожую с Кампанеллой фигуру творившего в неволе писателя-еретика. Это нижегородский священник Аввакум Петров (протопоп-раскольник Аввакум). Староверческая ретроутопия искала идеалы в патриархальной общинности, социальной стагнации и традициях старины. Русское боярство увидело в староверчестве опору в борьбе с выскочками-дворянами, тогда как для простонародья оно было формой протеста против феодального «мира скверны», разворот от византийской золотонапыщенности к старой идее «мужицкой церкви».

Аввакум стал идейным вождем этого протеста, за что поплатился свободой и жизнью. Кабинетным богословом он никогда не был. Не раз его избивали, он и сам мог выйти один на толпу (однажды, например, разогнал скоморохов с медведем), скитался с семьей по сибирским острогам и монастырям.

В апреле 1682 года за распространение «злохульных» и «злопакостных» писаний против высшей духовной власти и царя вместе с «соузниками» (которым уже вырезали языки и отрубили конечности) Аввакум был сожжен на костре. Утвердивший приговор двадцатилетний царь Федор Алексеевич не прожил и двух недель после этой казни.

«Огнепальный» (по его же выражению) дух, запредельная харизма и фантастическое упорство позволяли Аввакуму не только выдерживать страдания невольничьей жизни, но и сохранять влияние на раскольников. В Пустозерске — ныне несуществующем заполярном городе, — пребывая на хлебе и воде в земляном срубе, он пишет десятки писем, челобитных, трактатов — толкований библейских текстов. Самым известным его текстом стало «Житие протопопа Аввакума, им самим писанное», считающееся первой отечественной автобиографией (с элементами агиографии, мемуаров, публицистики и народных сказок).

Хотя литературные опыты Аввакума обволакивает мистическая пелена, на них полезно посмотреть и через светскую оптику: здесь есть не только литературное новаторство в форме, но просматриваются и «проклятые вопросы», над которыми в дальнейшем будет биться «большая» русская литература XIX столетия.

Другие тюрьмы и среди них — три Бастилии: одна французская и две российские

В тюремных застенках писали не только религиозные, политические или научные трактаты, но и художественные произведения. Некоторые из их создателей вошли во всемирный литературный пантеон. Это, к примеру, Мигель де Сервантес Сааведра, начавший выводить образ своего хитроумного идальго в неволе, или О. Генри, создавший в этих же условиях некоторые свои новеллы. Обоим классикам вменяли в вину растрату.

Донасьен де Сад (маркиз де Сад) старательно наполнял содержимым личное портфолио радикально-гедонистических впечатлений. Часто это происходило в фамильном замке и перемежалось уголовными преследованиями, травлей и тюремными отсидками.

Оказавшись в Бастилии, маркиз погрузился в чтение Ламетри, Руссо, Дидро, Вольтера (последний сочинял свою дебютную трагедию «Эдип» в этой же тюрьме) и, во многом полемизируя с просветителями, сам начал писать.

И русские «Бастилии» — Петропавловская и Шлиссельбургская крепости — оказывались местом, где складывались строки и строфы.

В первые же часы в Трубецком бастионе Кропоткину принесли книги, но два-три первых месяца не разрешали иметь письменные принадлежности, поэтому князь-анархокоммунист принялся сочинять исторические повести для крестьян в уме: разрабатывая фабулу и диалоги, он ходил по периметру своей камеры по специальной программе, стремясь пройти не менее семи верст в день.

Когда Кропоткину разрешили научные занятия, обеспечили его новейшей географической литературой и стали приносить письменные принадлежности (правда, только на время светового дня), он занялся разработкой своей ледовой гипотезы. В «Записках революционера» он пишет, что «согласился бы жить всю жизнь на хлебе и воде, в самом сыром подвале, только бы иметь возможность работать». В каземате Кропоткин написал двухтомный труд, в котором критически анализирует заблуждения исследователей относительно происхождения ледников, разрабатывает вопросы географии высоких широт и ландшафтоведения.

В другой знаменитой имперской политической тюрьме — Шлиссельбургской крепости — сидели и писали, например, декабрист Вильгельм Кюхельбекер и народоволец Николай Морозов (за 20 лет в одиночной камере он стал ученым-энциклопедистом, написал труды по астрономии и химии, естествоведческий научпоп, стихи и научную фантастику, но сегодня известен и как один из предтечей так называемой новой хронологии).

Михаил Новорусский, тоже народоволец, вспоминал, что работа с книгами в Шлиссельбурге составляла главное содержание арестантской жизни, а прозябание без литературы могло привести к умопомешательству или суициду. Склонность к стихотворству, проявившаяся в крепости, как он пишет, почти у всех его соратников, нашла реализацию в рукописных журналах, куда помещали также беллетристику, научные очерки и чертежи, карикатуры и рисунки.

О литературной работе в Шлиссельбургской крепости и о лайфхаках в тюрьме Новорусский написал впоследствии популярную книгу для детей «Тюремные Робинзоны».

Кстати, первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру тоже начал серьезные литературные занятия, пребывая в тюрьме и пытаясь изложить события всемирной истории образно и доступно для детского восприятия.

Своими 170 истпоп-эпистолиями, написанными в течение полутора лет, он пытался оказать влияние на воспитание своей дочери Индиры — в будущем крупной фигуры в политической истории ХХ века. И все другие свои значительные произведения Неру написал, скитаясь по индийским тюрьмам.

Государство выработало самые разные формы пенитенциарных ограничений, и литературная работа в политической тюрьме Российской империи, конечно, не то же самое, что складывание стихотворных строк в лагере системы ГУЛАГ. Находились люди, способные писать и в условиях каторги: например, декабристы К. Торсон, Г. Батеньков, В. Штейнгель, С. Трубецкой, писавшие в Сибири стихи, этнографические очерки, астрономические, биологические, климатологические и исторические трактаты, или поэт, писатель и переводчик, первый в России популяризатор идей женской эмансипации Михаил Михайлов, сочинявший на Нерчинской каторге «Вместе» — роман, который, если не был бы утрачен, мог затмить «Что делать?» Чернышевского.

Возможно писательство и в политической ссылке. Для сосланных на Русский Север А. Луначарского, А. Амфитеатрова и А. Грина ограничение свободы стало довольно плодотворным литературным периодом (любопытно, что прототип Ассоли в самом знаменитом произведении последнего «Алые паруса», вероятно, тоже политическая ссыльная и каторжанка — эсерка Екатерина Бибергаль).

В Вологде, к примеру, в начале ХХ века политические ссыльные определяли весь культурно-интеллектуальный климат. Тот же Луначарский и Богданов (Малиновский) создали здесь из «политиков» литературную группу, занявшуюся написанием корреспонденций для ленинской «Искры» и организацией литературно-философских дискуссий. Эта же группа печатала на гектографе марксистскую литературу с вымышленными выходными данными. Варлам Шаламов в посвященной родному городу книге писал о ссылке в Вологодскую губернию как об отписке «либеральных царских министров начала XX века. Потому-то в Вологде и не проходило дня без рефератов, диспутов, споров». Сам он, будучи в конце 1940-х годов колымским зэком, пишет стихи, а в народовольцах и эсерах до конца жизни видит нравственный идеал человека (Наталья Климова — эсерка-максималистка, о которой Шаламов собирался и начинал писать книгу, после вынесения ей смертного приговора сама пишет довольно известное произведение — «Письмо перед казнью»).

Пребывая во внутренней тюрьме на Лубянке, стихи писал и Николай Бухарин. Здесь он работал над двумя философскими трудами и автобиографическим романом «Времена» (перед судом и расстрелом успел написать семь глав).

За перо брались не только политические заключенные. Калифорниец Стэнли Уильямс, которому инкриминировали убийства и бандитизм, почти полжизни провел в ожидании смертной казни. В тюрьме он начал писать детские книжки, пафосом которых стало неприятие уличного насилия. В Нобелевский комитет даже подавалась заявка о присуждении Уильямсу премии, что не помешало губернатору Арнольду Шварценеггеру отказать ему в помиловании. В декабре 2005 года 51-летнему Уильямсу ввели смертельную инъекцию. За казнью наблюдало около полусотни человек, среди которых была его адвокат и редактор его книг.

Австралиец Грегори Робертс был героинозависимым, грабил автозаправки и банки, совершил побег из тюрьмы и около десяти лет нелегально жил в Индии. Наиболее известная его книга — роман «Шантарам», написанный во время второй отсидки, — стала одним из мировых бестселлеров начала XXI века.

Но и криминал, отрефлексированный в неволе, мог считываться как политический акт: неграмотный 19-летний японец Нагаямо Норио, осужденный в 1969 году за серию убийств, в ожидании казни самообучился чтению и письму, чтобы писать романы и даже получать литературные премии. Японская радикальная молодежь увидела в его текстах социальный протест.

Гонорары за два биографических бестселлера «Слезы неведения» и «Деревянный мост» убийца перечислял родственникам своих жертв, а спустя годы после того, как в 1997 году Нагаямо был повешен, доходы от продаж его книг всё еще поступают в фонд помощи бездомным и работающим детям всего мира.

И другие мрачные места, которых музы, казалось бы, должны избегать

Если тюрьма (не говоря уже о ссылке) относительно благоприятствовала литературным упражнениям, то, наверное, наименее подходящие условия для любой творческой работы — это фашистские застенки и концлагеря.

Родившийся в Италии фашизм нашел здесь и одного из самых своих известных узников-писателей. Антонио Грамши провел в тюрьмах около десяти лет и умер, вероятно, из-за спровоцированного условиями неволи кровоизлияния в мозг. Во время трибунала обвинитель откровенно признался, что цель государства Муссолини — лет на двадцать лишить Грамши возможности умственной работы.

Однако лишить мысль свободы и сегодня еще неосуществимая мечта всех диктаторов мира. Быстро справившись с подавленностью первых тюремных дней, Грамши составляет для себя программу чтения и письма. Он разрабатывает несколько исследовательских направлений, среди которых генезис итальянской интеллигенции, ее культурные разветвления и психология; сравнительное языкознание (для этого параллельно изучаются русский, немецкий, испанский и португальский языки); история и драматургия итальянского театра и эволюция народного литературного вкуса.

Для своих сыновей Грамши пишет в тюрьме короткие сказки. Пристально исследуя тюремные порядки и быт, он огорчается из-за раздельного содержания политических и уголовных заключенных, поскольку за последними старается наблюдать в фольклорном и психологическом ракурсе. Предметом его исследовательского интереса становится и охрана, а тюремный устав в одном из писем назван им «кладезем познаний для изучения человеческой психологии».

Временами Грамши признается родным в потере интереса к книгам и работе, но, ужасаясь деградации и смирению многолетних арестантов, всякий раз самодисциплинируется.

«Тюремные тетради» — цикл разноплановых текстов, затрагивающих вопросы философии, истории, религиоведения, литературы, педагогики и искусства был создан Грамши в тюрьмах Тури и Формия. Одна из ключевых идей здесь — идея гегемонии. Автор отмечает, что не только насилием и принуждением государство воспроизводит себя, но и присоединением управляемого большинства к мировоззренческим концептам управляющего меньшинства. Большую роль в этом играет массовая культура.

Исследователь творчества и биографии Грамши Александр Големба пишет о гегемонии как о бессознательной трансформации массами воли господствующего класса в свои поведенческие нормы и обычаи: «...философия господствующего класса уже не воспринимается классами угнетенными как таковая. Она в итоге многократных и более чем усиленных вульгаризаций превратилась в философию масс. Она как бы стала общепринятым здравым смыслом, прописью, общим местом».

«Тетради» (они в буквальном смысле представляли собой 32 тетради) были спасены и нелегально вывезены в СССР Татьяной Шухт — сестрой жены Грамши и адресатом многих его писем, а после окончания Второй мировой войны возвращены в Италию и изданы.

В Равенсбрюке была умерщвлена писательница и поэтесса Луиза (Лас) Асланян, а некоторые ее рукописи были уничтожены гестапо. В концлагере Лас писала антифашистские стихи, а этнограф Жермен Тийон, исследуя лагерный быт методом включенного наблюдения (всё это в послевоенное время окажется очень важным для понимания анатомии режима массового уничтожения людей), параллельно сочиняла здесь же оперетту под названием «Верфугбар в аду». Смех над палачами становится в ней ответом на расчеловечивание концлагерных узников. За месяц до освобождения Жермен ее мать — писательница и тоже участница Сопротивления — Эмили Тийон была умерщвлена в газовой камере Равенсбрюка.

В ожидании гильотинирования стихи писали Муса Джалиль и его менее известный земляк Абдулла Алиш. «Моабитская тетрадь» Джалиля была написана в берлинской тюрьме Моабит на самодельных блокнотах из оберточной бумаги.

Чешский журналист и писатель-антифашист Юлиус Фучик в застенках гестапо на папиросной бумаге написал книгу «Репортаж с петлей на шее». В 1943 году он был повешен, а день его казни стал позднее Международным днем солидарности журналистов.

В оккупированной фашистами Франции в какой-то момент появилось понятие «литература Сопротивления». Им обозначали запрещенные нацистами книги, написанные в антифашистском подполье или в тюрьмах гестапо. Связанное с «Сетью Музея человека» и партизанами-антифашистами, подпольное «Полночное издательство» выпустило в 1941–1944 годах написанную в петеновском лагере книгу Леона Муссинака «На плоту Медузы»; первую часть написанной Клодом Морганом в плену книги «Цена человека»; автобиографическое эссе Габриэля Пети, написанное в ожидании казни (опубликовано в книге «Пеги — Пери»); «33 сонета, сочиненных в застенке» Жана Кассу; «Слово о ненависти» Габриэля Одизио.

Сборник стихов «Честь поэтов», подпольно изданный в 1941 году, даже начинался разделом «Написано в тюрьме», где были представлены четыре поэта и одна поэтесса. Еще больше книг, осмысляющих тюремно-лагерный опыт, было издано во Франции уже после 1945 года (например, «Человек и зверь» Луи Мартена-Шафье или «Букет» Анри Кале).

Писательство (в любых своих видах) в неволе оказывалось часто не просто способом заполнить бездну «свободного» времени, но методикой выживания и сохранения душевного здоровья, технологией сопротивления, мести, борьбы с оппонентами или коммуникации с близкими. Как ни грустно констатировать этот факт, но не самая худшая часть человеческой культуры родилась (может быть, только и могла родиться) за решеткой.