Про квантовую физику с огоньком: что такое scientific fiction и как он стал ультрамодным

В России набирают популярность романы Бенхамина Лабатута – чилийского писателя, который художественным языком рассказывает о судьбах главных ученых XX века. Разбираемся, что за новый жанр становится модным на наших глазах.

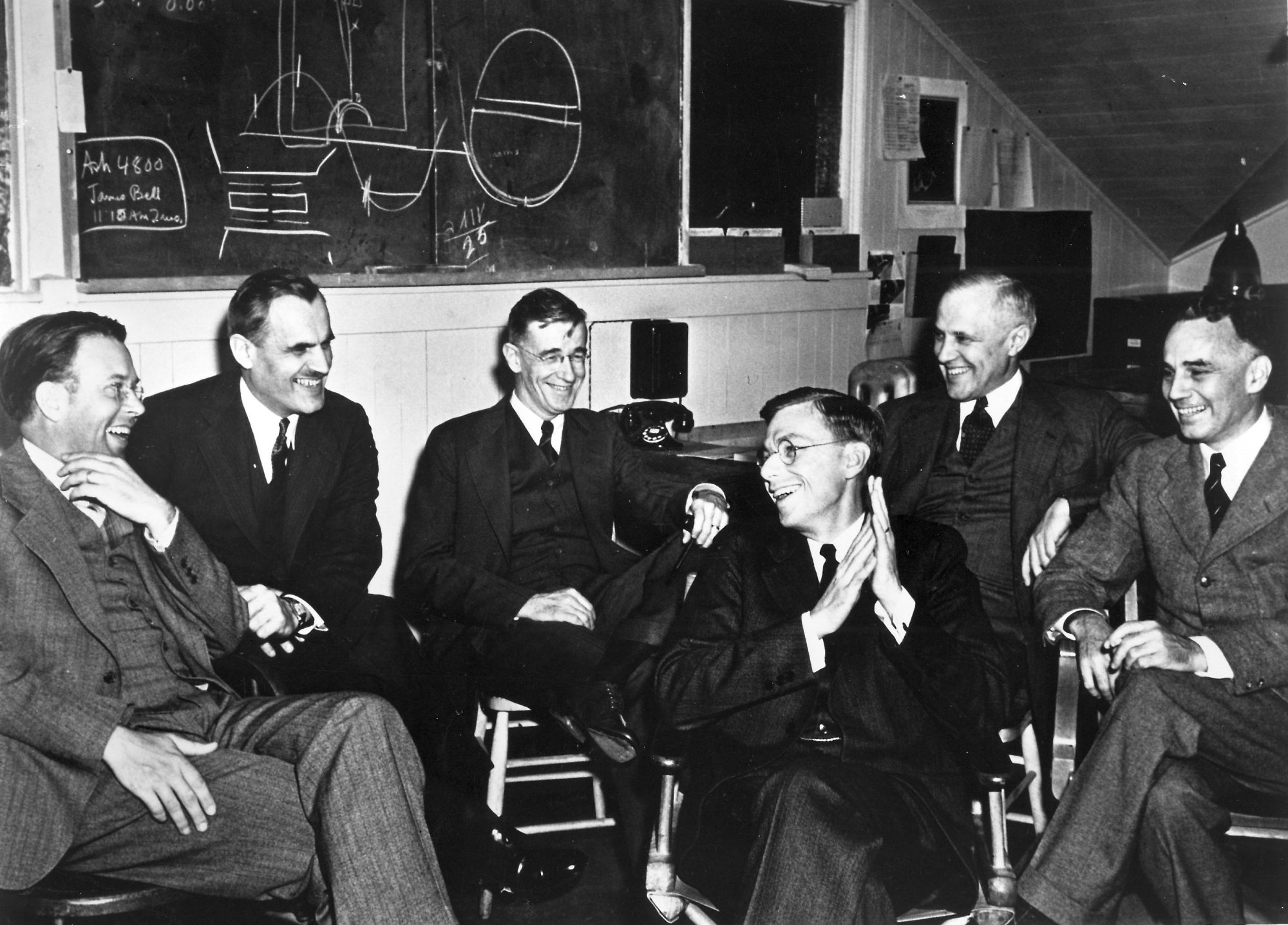

В этом году роман Бенхамина Лабатута MANIAC вошел в короткий список премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература». Книга описывает Манхэттенский проект и жизнь одного из его идейных вдохновителей, Джона фон Неймана. Это второй роман Лабатута, переведенный на русский язык (после него у нас вышел еще «Камень безумия»), и каждая новинка неизменно становится бестселлером.

Казалось бы, это странно: Лабатут пишет про первые ЭВМ, термоядерные процессы и игру в го с искусственным интеллектом. Его предыдущая книга «Когда мы перестали понимать мир» ничуть не проще. Она посвящена становлению квантовой физики и ее ключевых фигур. В романе подробно описываются споры вокруг Копенгагенской интерпретации квантовой механики авторства Бора и Гейзенберга, и сама фраза о понимании мира указывает на теоретическую неопределенность, которая установилась в науке в середине XX века.

Может показаться, что подобные темы никому, кроме профессиональных физиков и научных журналистов, не интересны. Однако возможно, что дело именно в жанровых особенностях книг Лабатута. Он сам вполне тривиально называет их «художественными произведениями, основанными на реальных событиях». А издатели и критики спорят, к какому жанру относятся его произведения: к фикшен- или нон-фикшен-литературе. Мы решили остановиться на понятии scientific fiction — если буквально, то художественная литература о науке.

Не science fiction и не исторический роман

Один из самых популярных фантастических жанров, научная фантастика, известен давно и опирается на принципы теоретической вероятности того или иного внешне невероятного явления. На самом деле с книгами Лабатута у этого жанра много общего: он тоже происходит из предельного гностицизма — ощущения, что мир полностью познаваем ресурсами науки. Scientific fiction, однако, делает акцент на самой истории науки, а не на том, каких высот можно достичь с ее помощью. Однако ощущение тотального превосходства научной картины мира над ненаучной не покидает и читателя Лабатута, особенно если учесть, что глобальные идеи его книг вписываются в технопессимистическую концепцию о том, что технологические инструменты, прямое следствие развитой науки, неизбежно поработят человечество.

За подробными разборами ключевых теоретических положений современности проглядывается первобытный страх перед машиной, сотворенной руками человека.

Однако Лабатут не только объясняет простыми словами сложные формулы, он воссоздает сюжеты жизни своих героев — известных ученых. Он выстраивает на месте сухой биографии исторический нарратив, который тоже подчиняется художественным законам. Например, писатель превращает вундеркинда Джона фон Неймана в самого бессердечного последователя Манхэттенского проекта, имя вычислительной машины которого, MANIAC, вполне соответствует характеру создателя. А размышления Гейзенберга о квантовой механике в книге «Когда мы перестали понимать мир» внезапно становятся похожи на «Волшебную гору» Томаса Манна, когда ученый, ставший героем книги, приезжает в санаторий и испытывает там мистический опыт.

И всё же тексты Лабатута трудно назвать историческими романами. В первую очередь потому, что его интересуют не судьбы исторических личностей, а развитие научных концепций и идей, сложившееся определенным образом ввиду чьей-либо судьбы.

Нон-фикшен и автотеория

Способностью рассказать просто о сложном scientific fiction напоминает классический нон-фикшен, который преследует цель научить читателя чему-то утилитарному вместо развития туманных эстетических навыков. Однако в романах Лабатута прагматика и эстетика занимают примерно равные положения: узнать подробнее о методе математического моделирования Монте-Карло так же важно, как и о судьбе жены гения фон Неймана.

Таким образом, новый жанр как бы убивает двух зайцев сразу, удовлетворяя потребности читателя и в саморазвитии, и в художественности.

Современность с ее культом «успешного успеха» и постоянной нехваткой времени на вдумчивый досуг плодит «полезный» нон-фикшен огромными тиражами в ущерб качеству информации. Scientific fiction Лабатута, оставаясь написанным на уровне крепкого художественного произведения, затрагивает ключевые проблемы науки XX века, до сих пор актуальные для большинства читателей.

Еще один важный тренд, который запечатлел в себе новый жанр, — это тяга к автотеории. Слияние жизни исследователя и его исследования — очень популярное в последнее время направление в научном письме. Ученые от корифеев гуманитарных наук вроде Марка Фишера и Оливии Лэнг до недавно изданного в России Дэвида Кишика демонстрируют успешные образцы автотеории. И, более того, показывают, что это, возможно, самая полная и прогрессивная форма научной работы в современном мире. Лабатут же адаптирует воззрения исследователей к проблемам прошлого, показывая, что наука неразрывно связана с жизнью.