Что такое прогресс: судьба всего человечества — или не самая удачная выдумка европейских философов?

Даже сегодня, на фоне катастроф прошлого столетия, охватившего планету экологического кризиса и растущего экономического неравенства сторонники прогресса продолжают утверждать, что человечество движется вперед во многих сферах жизни. Ведьм больше не сжигают на главных площадях, продолжительность жизни увеличивается, а права и свободы человека распространяются по миру, несмотря на противодействие со стороны авторитарных режимов. Но действительно ли человеческая история линейна и движется от худшего к лучшему? Священник и философ Никита Калинин рассказывает о том, какой путь проделала идея прогресса от Античности и до наших дней, как она связана с христианской концепцией времени и почему идеалы эпохи Просвещения не принесли человеку желанного освобождения.

Вам кажется, что мир стремительно катится в пропасть? Скорее всего, в этом ощущении вы не одиноки. Быть может, пессимизм в отношении истории и не стал основным мироощущением XXI века, но альтернативы ему звучат не так убедительно. Достаточно бегло пролистать ленту новостей, чтобы убедиться: отчуждение и политическая конфронтация в мире усиливаются, окружающая среда загрязняется, люди страдают от голода и нищеты, а завтрашний день не обещает ничего хорошего.

Вера в светлое будущее на этом фоне кажется штампом из советских учебников, а разного рода антиутопические сценарии — будь то ядерная зима или глобальное потепление, мрачная оруэлловская диктатура или безликое потребительское общество в духе Хаксли — выглядят отнюдь не фантастическими.

Философы Просвещения верили, что история человечества движется по восходящей: от примитивных форм производства и общественного устройства к более продвинутым, от тирании к свободе, от темноты суеверий к свету науки. Разум виделся одновременно принципом развития мировой истории и рычагом воздействия на ее ход.

Каждый, кто следовал призыву Канта и брал на себя мужество пользоваться собственным умом, в теории присоединялся к глобальному сообществу просветителей, движущих человечество вперед.

Сегодня исторический процесс больше напоминает хаос, перед лицом которого средний индивид пассивен и беспомощен. Человек эпохи Просвещения мог вообразить себя супергероем, спасающим мир от предрассудков и порабощения. Наш современник обнаруживает себя по другую сторону экрана: застыв в ужасе, он наблюдает, как в мрачной телепостановке без малейшего его участия решаются судьбы мира, в том числе и его собственная. Как выразился Фрэнсис Фукуяма, ХХ столетие превратило нас в глубоких пессимистов.

Значит ли это, что в истории нет никакого смысла, прогресса не существует, а идеи Просвещения были наивными мечтами? Американский ученый-когнитивист Стивен Пинкер уверен, что на самом деле все не так: прогресс продолжается, а наша эпоха — лучшее время, в которое доводилось жить человечеству. На фоне общего безрадостного хора его голос звучит вызывающе оптимистично.

Просвещение продолжается?

Наш пессимизм — не что иное, как следствие когнитивных искажений, утверждает Пинкер в работах «Лучшее в нас» и «Просвещение продолжается». Мир представляется нам мрачным и стремительно ухудшающимся местом, потому что такую картину ежедневно транслируют СМИ. Но насколько эта картина отражает реальность? Новости по большей части освещают единичные события, которые сами по себе ничего не говорят о тенденциях. Если некто устроил стрельбу в школе, из этого еще не следует, что насилия в мире с каждым днем становится больше. Зато это событие гораздо быстрее попадет на первые полосы газет, чем скучные графики, отражающие реальное положение дел.

Дальше срабатывает то, что Пинкер вслед за коллегами-психологами называет «эвристикой доступности». Человек склонен считать более вероятным то событие, для которого ему легче вспомнить соответствующий пример. Поэтому, например, многие боятся летать на самолетах, но почти никто не боится ездить на автомобилях: авиакатастрофы случаются гораздо реже, но выглядят эффектнее и чаще освещаются в СМИ. Неудивительно, что под ежедневной атакой ярких, шокирующих и травмирующих новостей наше восприятие реальности искажается.

Как же оценить действительное положение вещей в мире? Ответ Пинкера прост: подсчитать.

Все согласны с тем, что жизнь лучше смерти, здоровье лучше болезни, свобода лучше тирании, грамотность лучше невежества. Эти показатели поддаются подсчету, и Пинкер на основе множества графиков и статистических выкладок демонстрирует, что современный мир вовсе не так плох, каким его изображают массмедиа. Средняя продолжительность жизни c XVIII века увеличилась с 29 лет до 71. Медицина в последние десятилетия становится доступной все большему количеству людей, включая самые бедные слои населения. Угроза терроризма, один из главных страхов начала этого века, статистически весьма незначительна. Жизнь стала не только здоровее и безопаснее, но и богаче: на долю среднего человека приходится несравнимо больше благ, чем в индустриальном XIX веке. Демократия продолжает распространяться во всем мире, а современные автократии гораздо менее репрессивны, чем тоталитарные режимы ХХ века.

Кому же мы обязаны нашим благополучием? Пинкер и здесь дает вполне определенный ответ: мыслителям эпохи Просвещения. Идеалы разума, науки, гуманизма и прогресса все еще движут человечество к светлому будущему — даже если нам кажется, что все наоборот.

Итак, прогресс продолжается? Проблема в том, что идеология, сконструированная Пинкером на основе подсчетов, в отрыве от последних теряет убедительность. Если болезней в мире становится меньше, а продолжительность жизни увеличивается, значит ли это, что проблема смерти однажды будет окончательно решена? Действительно ли смысл истории в том, чтобы непрерывно наращивать уровень житейского благополучия? Многие критики указывали на то, что процветание современного мира, основывающегося на идеях Просвещения, — скорее исключение, чем правило. Тогда в чем состоит правило? Можно ли вообще вывести какой-то положительный смысл из человеческой истории?

В заключительной, идеологической части работы о Просвещении Пинкер переходит на поучительные интонации проповедника, с важным видом излагающего банальности. Помните, что прогресс и гуманизм — это хорошо, регресс и религия — плохо, единичный случай — еще не тенденция, а войны и катастрофы — не конец света. Природа человека несовершенна, но в наших силах ее исправить с помощью даров Просвещения.

И к черту Ницше, Фуко и Делеза — как сказал Дживс своему подопечному Вустеру, «это нездоровое чтение».

Стряхивая пыль с камзолов отцов-просветителей, Пинкер невольно воскрешает все неразрешенные противоречия, присущие идеологии прогресса. Ярчайший пример — один из завершающих тезисов его книги:

«Мы никогда не будем жить в идеальном мире, и даже стремиться к нему опасно. Но нет предела улучшениям, которых мы можем добиться, продолжив применять знания во имя процветания человечества».

Если предела улучшениям нет — тогда к чему движется непрерывно улучшающийся мир? Разве он не должен однажды стать идеальным — или хотя бы близким к идеальному? И чем «применение знания во имя процветания человечества» безопаснее стремления к идеальному миру? Пинкер не дает ответа на эти вопросы, по-видимому, считая философию Просвещения внутренне непротиворечивой и логически безупречной.

Но истоки теории прогресса лежат гораздо глубже и могут дать нам повод для серьезных размышлений. Прежде всего речь идет о самой идее линейного развития, связанной со вполне определенной концепцией времени.

Линейное время

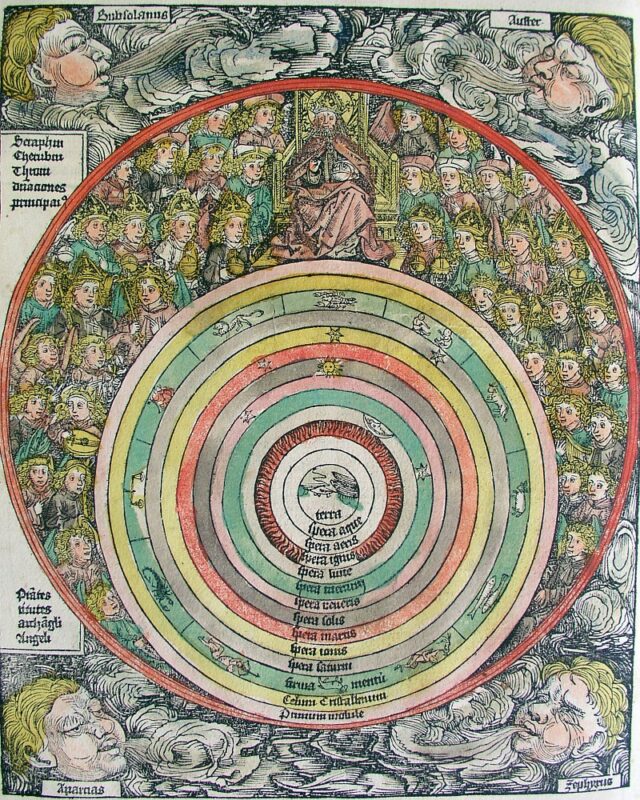

Если прогресс существует, значит, история движется по прямой (или кривой, но в любом случае в линейном измерении). Сегодня осмыслить исторический процесс таким образом довольно легко. Но древнему греку такая мысль показалась бы странной.

Античный человек соотносил себя прежде всего с космосом. Понятие κόσμος означало не просто материальную вселенную — речь шла о незыблемом порядке бытия, пришедшем на смену хаосу. Историческая действительность была для грека блеклым отражением этого высшего порядка — по-настоящему же реальна только вечность.

Наилучшим выражением космоса в земной реальности было движение по кругу. Смена времен года, круговращение небесных светил — это движение не имело ни начала, ни конца, в нем сливались мгновение и вечность. Идея цикличности и вечного возвращения свойственна античному мироощущению. Круговое движение космоса и природные циклы служили моделью и для осмысления истории. В Античности история рассматривалась как круговращение событий, постоянное возвращение к исходному порядку. Если и существуют этапы возрождения и упадка, то только внутри единого цикла, который сменится другим.

Конечно, встречались и нюансы. У Гесиода в описании пяти веков человеческой истории в «Трудах и днях» появляется идея деградации: начиная с Золотого и заканчивая Железным, каждый последующий век хуже предыдущего и знаменует собой новую ступень упадка. В «Теогонии» у того же Гесиода прослеживаются и зачатки идеи прогресса: совместные усилия богов позволяют укротить бесформенные природные стихии, свергнуть неразумных титанов и даже привести к власти Зевса выборным путем. О прогрессе говорил Ксенофан: «постепенно люди, ища, находят лучшее»; критерии общественного и государственного развития вырабатывали Платон и Аристотель.

Тем не менее греки никогда не расставались с циклическим восприятием времени, в котором природа служила моделью для истории.

Совершенно иное восприятие истории вносит христианство. Прежде всего, человеческая история становится по-настоящему реальной. В Библии история выступает как место встречи человека и Бога, священного и профанного. Человеческие деяния, войны и катастрофы, рождения и смерти отдельных людей — все эти события отныне не бледные тени на стенах платоновской пещеры, а этапы единого драматического сюжета, охватывающего всю историю человечества.

Путь от сотворения мира Богом до второго пришествия Спасителя — это путь, имеющий начало и конец. Библейская эсхатология исключает цикличность: историческое время больше не движется по кругу, но стремится к своему завершению.

Аврелий Августин первым описал всемирную историю как единый закономерный процесс, протекающий в линейном времени. Именно у него идея прогресса впервые предстает в полном виде. История человечества по Августину — это поле битвы Града Земного и Града Небесного, то есть сообществ людей земных и людей Божьих, материального и духовного, государства и церкви. В земной жизни границы между этими сообществами размыты: речь идет скорее о принципах, а не о каких-либо зримых организациях. Но позиции Небесного Града в этом сюжете непрерывно расширяются — не будем забывать, что Августин жил в IV–V вв., когда Римская империя разваливалась, а христианские епископы обретали невиданную до того политическую власть. Логично было спроецировать эти процессы на всю историю человечества.

Прогресс у Августина приобретает характер объективной неизбежности. Все люди — лишь исполнители божественного плана, который так или иначе придет к завершению. Но к людям Божьим предъявляются строгие моральные требования — а значит, расширение Небесного Града ведет и к нравственному улучшению человечества. Августин далек от безоблачного оптимизма, но этапы человеческой истории он рассматривает как необходимые стадии взросления. Мы движемся к общей цели не просто по прямой, но по восходящей.

Господствуй над землей

Эпоха модерна отрывает идею прогресса от христианских корней и пересаживает на почву природы. На смену образам трансцендентного царства Божьего приходят технократические утопии, на смену божественному провидению — безграничная вера в рациональность и науку.

Упования и надежды человечества перемещаются с небес на землю. Утопия Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида» показывает, как прекрасно люди могут организовать свою жизнь на земле с помощью разума, науки и техники. В центре бэконовского идеального острова находится «Дом Соломона» — орден ученых, проводящих научные исследования, внедряющих новые изобретения и эффективно распоряжающихся ресурсами страны. В результате государство процветает, а общественные порядки близки к идеалу. В отличие от Небесного Града христианского Средневековья, новый земной рай вполне достижим человеческими силами. В отличие же от других проектов земного рая, бэконовская утопия не требует масштабных социальных потрясений: сила не в политике, а в знании.

Бэкон, впервые применивший слово «прогресс» не в пространственном, а во временно́м значении (лат. progressus означает «продвижение вперед» и произведено от глагола progredior, «выступать, продвигаться вперед»), призывал человека господствовать над природой с помощью познания ее законов.

Цель мудрецов Новой Атлантиды — «расширение власти человека над природою, покуда все не станет для него возможным». Рене Декарт утверждал, что с помощью системного расширения знания человек может утвердить свою власть над миром.

Природа, бывшая некогда для человека то матерью, то заклятым врагом, заново открывается и описывается на математическом языке Галилея, Коперника и Ньютона. Теперь она — бездушный механизм, который человек может инструментально использовать в своих целях. Афоризм Бэкона «знание — сила» получает вполне практическое значение, а Декарт вырабатывает критерии, с помощью которых инструментальное научное знание следует очистить от суеверий и предрассудков.

Время в эпоху модерна понимается все так же линейно, но лишается сакрального измерения, которое еще хранило христианское Средневековье. Тогда вечность прорывалась в историю в виде цикличного церковного календаря с его повторяющимися из года в год праздниками. Теперь приоритет отдается инструментальному времени, определяемому все более точными процедурами сверки часов. Как выразился Жак Ле Гофф, время торговцев замещает время крестьян.

Человечество оплетает себя плотной средой измеряемого, однородного времени. Эта среда становится новым плацдармом прогресса: теперь он происходит только в одном измерении. На место божественного Провидения заступает человеческий рассудок. Идея прогресса становится новой секуляризованной верой западной цивилизации.

Пункт назначения

XVIII–XIX века — эпоха великих споров. Христианская эсхатологическая перспектива утратила актуальность — конец света отодвинули на неопределенный срок. Нужно было определиться: какова конечная точка? К чему движется человечество, за что и какими средствами стоит бороться?

Теории прогресса появлялись одна за другой, сражаясь за внимание сначала просвещенной публики, а потом и толпы. Они могли отличаться друг от друга в самых существенных деталях. Но их все объединяла вера в то, что при помощи разума совместными усилиями люди могут улучшить свое положение.

Цель определяла средства. Если «вечный мир» Иммануила Канта допускал эволюционный путь развития, то бесклассовое общество Маркса требовало крови. Кант считал, что прогресс совершается сначала в головах, а потом уже в общественных институтах, и к политическим преобразованиям подходил с осторожностью. В общем виде подход Канта можно описать так: пусть ученые мудрствуют в специально отведенных местах, а остальным следует повиноваться правителям. Задача последних же — обеспечивать свободу печати, прислушиваться к критике со стороны ученого сообщества и осуществлять реформы сверху.

Революция, по Канту, приведет лишь к тому, что освобожденная, но не просвещенная толпа поставит над собой нового тирана еще хуже прежнего.

Кант сам всю жизнь играл по правилам и призывал к этому других. Впрочем, это не мешало ему впоследствии горячо симпатизировать Французской революции и не слишком беспокоиться из-за всплесков террора.

Историческая реальность в XIX веке, казалось, играла на руку теоретикам прогресса. Промышленная революция, рост благосостояния, научные открытия и демократическое движение позволяли считать, что нет предела улучшениям. Хотя век начался с кровавых наполеоновских войн, они не омрачили всеобщих надежд. Гегель, для которого прогресс был объективным развертыванием Абсолютного духа, искренне восхищался Наполеоном. Автор «Феноменологии духа» видел в молодом тиране реформатора старых порядков, «мировую душу верхом на коне». Многие умудрялись найти позитивный смысл в наполеоновских войнах даже после изгнания узурпатора: косвенно он способствовал установлению республиканских режимов в некоторых странах. Если прогресс неизбежен, то любые бедствия можно рассматривать как необходимые этапы на его пути.

Маркс перевернул гегелевскую философию с головы на ноги и усмотрел законы неизбежного развития в сфере экономических интересов и политической борьбы. Теория прогресса впервые становится политической программой; осуществляться она должна не в душных профессорских кабинетах, а на улицах и площадях. Царство свободы, которое Кант видел лишь в качестве умозрительного идеала, у Маркса становится конкретным образом будущего, способным вдохновить на борьбу революционную массу. Насилие в этой борьбе не просто оправдано — оно закономерно и неизбежно.

В конце XIX века прогрессивные упования перемещаются в сферу науки и промышленной модернизации. Огюст Конт изображает картину прогресса позитивного знания, в ходе которого будут отброшены старые религиозно-метафизические предрассудки. Эволюция Дарвина рассматривается как прогресс, основным средством которого служит борьба видов за место под солнцем.

От пацифизма XVIII века не остается и следа. На его место приходит конкуренция, колонизация, борьба за жизненное пространство и евгенические проекты по выведению совершенной человеческой особи.

Вполне закономерно, что осмысленный в биологическом ключе прогресс требовал физического улучшения человеческой природы. Френсис Гальтон, основоположник евгеники, предлагал внедрять ее в национальное сознание как религию. В 1920-х годах евгенические программы поддерживались в США, Германии, Англии, скандинавских странах. В Советском Союзе Русское евгеническое общество действовало до 1929 года.

«Низшие слои распространяются слишком быстро. Поэтому у них не должно быть слишком легкого доступа к помощи или стационарному лечению... Длительная безработица должна быть основанием для стерилизации».

Автор этих слов — Джулиан Хаксли, английский гуманист, первый президент ЮНЕСКО и родной брат автора небезызвестной антиутопии. Написал он их в 1944 году, когда вовсю действовали нацистские концлагеря.

Вопрос о смысле и цели прогресса был слишком сложным, чтобы дать на него однозначный ответ. Гораздо эффективнее понятные каждому обещания медовых рек с кисельными берегами — даже у Маркса описание будущего царства свободы поражает наивностью. В руках левых и правых популистов идея прогресса оказалась страшным оружием. Но вопросы остались открытыми. Познаваема ли вообще финальная точка истории, если она существует? Классические либералы видели своей целью бесконечное улучшение человеческого состояния. Социалистический рай казался более стационарным.

Так или иначе, общими усилиями формировался список врагов прогресса. Это патерналистское Государство с его ограничениями, Предрассудки и Суеверия. Тот, кто стоит на пути прогресса, должен быть исключен из рядов прогрессивного человечества. Далеко ли отсюда до тоталитарных режимов ХХ века с их идеей «лишних людей»?

Великие разочарования

ХХ век с его мировыми войнами, глобальными кризисами, атомным оружием и экзистенциальной пустотой подорвал веру в светлое будущее. Философия этого времени заинтересовалась теневой стороной идеи прогресса, вскрывая присущую ей порочность.

Критические социальные философы Адорно и Хоркхаймер утверждали, что Просвещение изначально стремилось не к торжеству разума, а к подавлению природы самого человека с помощью науки и техники. Для Адорно Холокост стал мрачным завершающим аккордом Просвещения. В рациональном знании, о расширении которого неустанно заботились просветители, философы критической школы видели инструмент господства и власти — позднее эту тему подхватит Фуко.

Наука и техника не освободили человека, а закрепостили его в новом мире, где власть распространяет штампованные мнения с помощью массовой культуры.

Петер Слотердайк анализировал циничные методы, с помощью которых идеология Просвещения утверждала себя, идя вразрез с собственными принципами гуманности и свободомыслия. Обратной стороной Просвещения был тот факт, что никто всерьез не верил, будто люди добровольно возьмут на себя труд критического мышления, а власть имущие откажутся от привилегий. Результатом стало то, что Слотердайк называет диффузным цинизмом — состояние общества, при котором люди знают о лучшем, но делают худшее.

Религиозные философы, такие как Булгаков и Бердяев, увидели в секуляризованной идее прогресса подмену ценностей и обещание идеалов, которые в принципе никогда не смогут наступить.

Философы науки критиковали идею прогресса за ее принципиальную нефальсифицируемость и за то, что вместо строгих данных она оперирует субъективными ценностными понятиями. Кризис естественных наук подорвал мечту о безграничном расширении знания, а загрязнение и разрушение окружающей среды поставило вопрос о пределах роста технического прогресса.

Что дальше?

В наше турбулентное время, характеризуемое сложнейшими нелинейными процессами, идея прогресса представляет собой лишь одну из возможных стратегий осмысления истории, притом довольно ограниченную. Несмотря на усилия «светлых воинов прогресса», множество фактов и явлений не вписывается в прогрессистские модели.

Любая прогрессивная тенденция имеет свою обратную сторону. Рост мегаполисов и урбанизация порождает отчуждение и целый комплекс социальных и личностных психопатологических синдромов. Развитие промышленности приводит к разрушению окружающей среды. Современное развитие биотехнологий и искусственного интеллекта с очевидностью показывает, что технический прогресс, как и любой другой, не является безусловным благом.

С другой стороны, идея прогресса сохраняет ценность как символ. В политике «прогрессивные силы» все еще призывают бороться против «людей прошлого» и добиваться «перемен». Технические компании насаждают культ новизны: в момент выхода новой модели смартфона старая утрачивает актуальность, даже если разница состоит в двух миллиметрах толщины и десятке мегапикселей камеры. Трансгуманисты и футурологи призывают человека избавиться от исторической и биологической обусловленности. Даже если в ближайшее будущее мы смотрим с тревогой, с более отдаленной перспективой связывается надежда на лучшее.

На смену теории прогресса, сдающей свои позиции, пока не приходит новая целостная концепция.

Постмодернизм второй половины ХХ века был чистым отрицанием всех идеалов Просвещения, но не предложил альтернативной концепции, способной дать позитивные ориентиры. Сегодня в философии доминирует вероятностный подход к идее прогресса — улучшения могут произойти, но необязательно.

Но хотя идея прогресса как объективного закона давно развеяна, она по-прежнему сохраняет важность, когда рассматривается как дело рук человеческих, обусловленное нашей способностью находить нестандартные решения, обуздывать эгоизм и контролировать эмоции. В этом смысле альтернативой прогрессу, по словам британского историка Сиднея Полларда, «может быть только всеобщее отчаяние».