Проект «Прожито»: о чем мечтали и тревожились советские интеллигенты, крестьяне и школьники

Проекту «Прожито» уже три года. Все это время группа энтузиастов под руководством Миши Мельниченко собирает дореволюционные, советские и отчасти постсоветские дневники, чтобы расшифровать их и опубликовать на сайте в открытом доступе. С помощью тегов или просто листая ленту, можно узнать, о чем переживали в те или иные годы врачи, моряки, гимназистки и бесчисленное множество людей, которые хотя бы немного написали о себе и эпохе, в которой они жили.

Агата Коровина выясняла у создателя «Прожито», как писали о любви в 1930-е годы и 1990-е, чему посвящали жизнь крестьяне после университетской скамьи и что снилось советскому человеку.

— На вашем сайте я начала вбивать ключевые слова, вбила, среди прочих, и «гомосексуал». Выдалось достаточно. О чем писали гомосексуалы в XX веке?

— Есть несколько текстов гомосексуалов XX века, которые мне очень нравятся, но они, к сожалению, не имеют отношения к дневникам. Мой друг Ира Ролдугина, историк, недавно опубликовала несколько автобиографических текстов гомосексуалов середины 20-х годов, отложившихся в личном фонде психиатра Бехтерева. Это письма от людей, которые были частью местных ЛГБТ-тусовок. Их авторы пытались показать, что они такие же люди, как все, что они имеют право на существование. Одно письмо было под инициалами, и Ира сумела найти судебно-следственное дело, в котором автора этого письма вместе с его партнером посадили после рекриминализации однополых связей. Замечательная находка и блестящее исследование, часть которого доступна уже в Сети.

В дневниках на «Прожито» порой встречаются вещи, связанные с бисексуальностью, но это какие-то флешбэки, воспоминания из юности. По-моему, никто из наших авторов себя как гомосексуала не рефлексирует или не ведет про это дневник. В записях одного преподавателя музыки я видел много мучительных переживаний, связанных с уходом учеников. Там был элемент влюбленности, но это можно было прочесть только между строк.

— Вы публикуете дневники только умерших авторов?

— Нет, у нас есть и живые. Хронология проекта в свое время очень менялась. Мы начинали как корпус дневников советского времени, но потом стало понятно, если дневник, например, велся в 80-е, а потом еще и все 90-е, то будет неправильно отсекать последний кусок, и еще обиднее отсекать дореволюционные записи. В итоге мы вылезли за все границы, теперь первая запись у нас в XVIII веке, а последняя — в 2015 году. Мы решили, что у нас верхняя граница работы с рукописями — 31 декабря 1999 года. Все, что позже, мы принимаем, но не расшифровываем своими силами. У меня лежит несколько тетрадей 2001 года, и это для меня просто милый сувенир, я их не сканирую и волонтерам не отправляю. Это просто красиво. Вот, посмотрите, их нашли на помойке в Питере.

— «Но мое сердце подсказывает, что это что-то серьезное…»

— Это, скорее всего, про футбол. Она фанатка «Зенита».

— Вы представляете, что творилось в 90-х в дневниках?

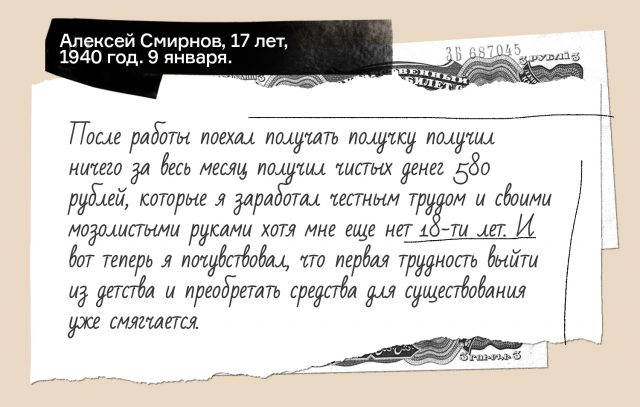

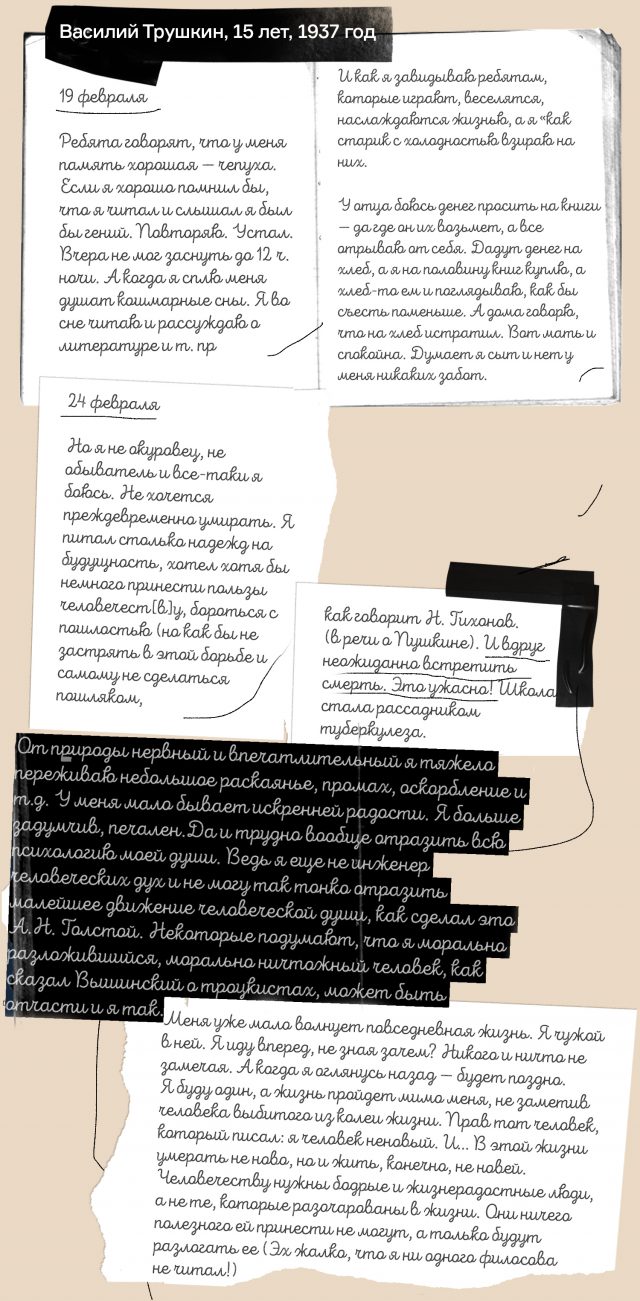

— Я читал подростковые дневники, по содержанию — то же самое, что и у всех: уроки, еда, болезни. В дневнике обычно очень много повседневного. Мои самые любимые ребята — это подростки 30-х годов…

— Чем отличаются дневники сегодняшних подростков от дневников подростков 30-х годов?

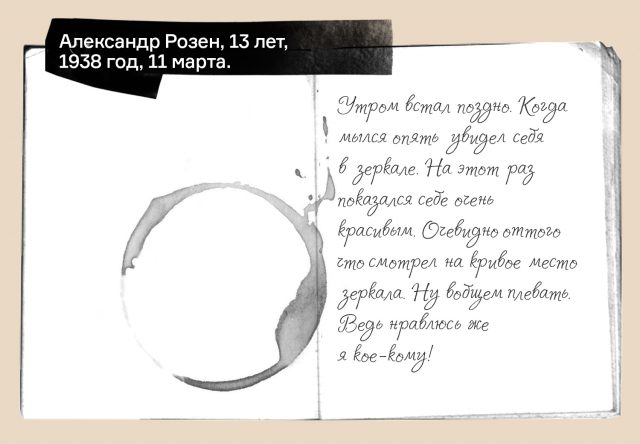

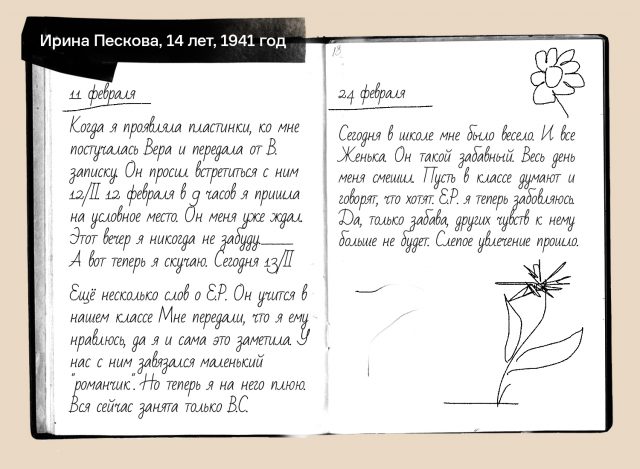

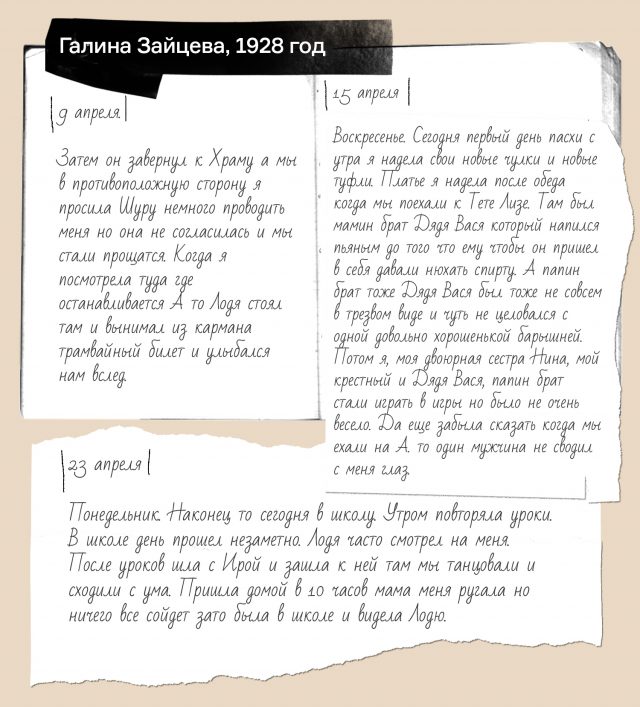

— У нас есть внутренний термин — «бухгалтерия любви». В дневниках подростков весь комплекс переживаний связан с первыми чувствами и сексуальным взрослением.

В 30-е годы «бухгалтерия любви» была более дробной, там отражена целая линейка близости: провожал из школы домой; провожал из школы домой, нес портфель; провожал из школы домой, на прощание пожал руку; провожал из школы домой, нес портфель, держал за руку.

Каждое действие все сложнее и сложнее. Моя самая любимая запись — это когда мальчик, стоя на физкультуре, несколько минут прикасается волосами на своей руке к волосам на ее руке. Это очень сильное переживание для него.

— А она знала?

— Он пишет, что, скорее всего, она ничего не почувствовала, но если бы у нас был ее дневник…

В поздних дневниках, 80-х годов, все немножко упростилось. Появилась возможность срезать уголок — с меньшими усилиями переходить к большей степени близости.

— Вы привлекаете психологов, чтобы они анализировали психологическое состояние советских людей в разные периоды?

— Они сами привлекаются. Хотя гуманитарным проектам нужен свой штатный психолог, потому что их участники чаще всего тонко настроенные натуры, и в какой-то момент все лежат вповалку, рефлексируют.

Дневник в этом смысле — хороший терапевтический инструмент. Всегда говорю, что вести его — как кровать убирать, это хорошая штука в случае депрессии, регулярная деятельность, которая дает минимальный смысл или помогает этот смысл фиксировать.

Не так давно мне принесли очень любопытную тетрадь, ее не будет у нас на сайте, это дневник, который по рекомендации врача вел человек с Альцгеймером. Это попытка сохранить память. Мужчине около 70, писал он где-то в 2010-е. Вот он.

— Сначала просто даты и пустое место… и вдруг: «Господи, спасибо, что есть любовь».

— Он потом расписался. Он влюбляется в своего терапевта, забывает, что у него есть жена и дочь. Затем он напишет, что всю жизнь мечтал о семье, что ее и хочет, чтобы у них были дети. А в конце напишет: «Уехала, хоть плачь».

— А ваш любимый дневник?

— Таких много. Сложно выбрать. Вот только сегодня опять работал с рукописями Ильи Гудкова. Илья Гудков — это такой удивительный крестьянский парень. Столкнувшись с высокой культурой, он решил поставить себя ей на служение, стал учителем литературы и русского языка.

Всю жизнь Илья Гудков вел пушкинский кружок, а быт выстроил по пушкинским моделям: изменил внешность под Пушкина, почерк под Пушкина, у него и его жены домашними именами были Евгений и Татьяна.

Свой дневник он украшал рисованными виньетками. Кстати, нарисовал профиль Пушкина и рядом с ним вклеил свой. Он писал не просто цифру и номер месяца, а делал что-то вроде каррент муда — мог поставить дату на капитель колонны, нарисовать ее на фоне открытой книги, и через то, как он рисовал и что, транслировал свое настроение, как сейчас это делают в блогах.

— Эти истории хочется изучать, но ведь существуют дневники, в которых, кроме скучных бытовых заметок, нет ничего. В романе Казака «Город за рекой» есть описание некого божественного ордена, где его члены пересматривали все записи людей, все дневники и художественные произведения, оставляя стоящее и выкидывали нестоящее. Вы тоже такой орден?

— Мы неуязвимы в этом смысле. Идеология нашего проекта в том, что все важно и со всем надо работать, ничто не должно погибнуть. Мы собираем и копируем абсолютно все без оценки. Мы кратко описываем содержание дневника и вывешиваем в общий доступ. Люди заходят и выбирают, что для них интересно, чему они готовы посвятить время. У нас в работе сейчас 50 рукописей, и к части из них уже полтора года не прикасался ни один волонтер. И это нормально. Весит довольно много крестьянских дневников, где описаны наблюдения за погодой. Когда-нибудь этим заинтересуются, может быть, климатологи. Всему свое время. Есть специальный проект Old Weather, на который я отчасти ориентируюсь, там нужно вытаскивать данные о погоде из судовых журналов кораблей XIX века. Он волонтерский, очень симпатичный, в России про него не знают, потому что это англоязычный проект.

Ты регистрируешься на сайте и становишься частью команды корабля. Вместе с остальными расшифровываешь судовые журналы, и по ходу расшифровки твой корабль продвигается в рейтинге кораблей — и ты моряк стремительно несущегося вперед фрегата. Я хотел бы, чтобы подобная система была и у нас.

— Вы в детстве что-то коллекционировали?

— Конечно. В киндер-сюрпризе из гуманитарной помощи году в 1990-м мне попался паровозик, и это все запустило. Потом начались осмысленные коллекции: гербы городов России, карты Magic: the Gathering, большой и важной коллекцией стало собрание политических анекдотов. Теперь вот дневники — слава богу, я сумел коллекционирование перевести в собирание. Мне больше не нужна физическая копия, достаточно информации, чтобы я мог ее систематизировать и с ней работать.

— Вас правда смешили советские анекдоты?

— Ужасно! Ничего смешнее в жизни не читал. Это очень тонкий и хороший материал. Но надо довольно много знать, чтобы над этим смеяться.

«Чем отличаются большевики от меньшевиков? Больше вики — меньше хлеба, меньше вики — больше хлеба». Вика — это бобовая культура, в голодное время вику можно было молоть и выпекать из нее плохой хлеб, эрзац-хлеб. Больше вики — хуже хлеб, меньше вики — время более сытное.

Все мои любимые анекдоты похожи на археологическую копанину. Но недавно в соцсетях мы запостили менее многослойный: разница между спутником и Землей в том, что на спутнике собачья жизнь закончилась.

— И сейчас вы начали собирать еще и сны советского человека?

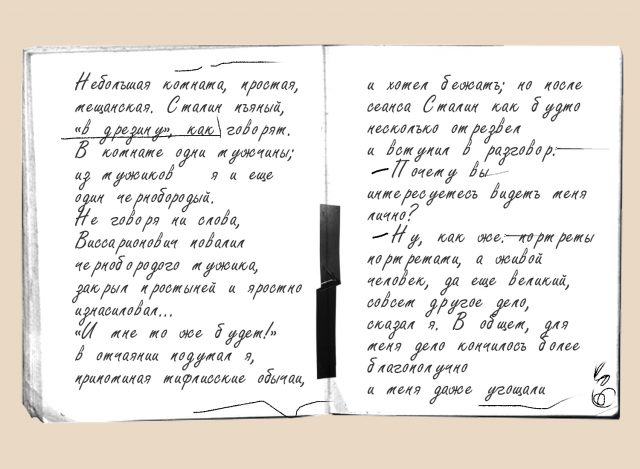

— Со снами пока все неочевидно. Есть несколько научных статей о сновидениях советского человека, но весь материал очень фрагментарный. С моим другом и коллегой Ильей Венявкиным мы хотим собрать сны в одну базу данных и посмотреть, какие темы снов актуализировались в те или иные периоды Советского Союза. У нас уже есть сны большого террора. Например, во сне крестьянина Аржиловского Сталин насилует людей и почти добирается до автора, но все обходится:

Меньше чем через год дневник этот будет изъят при обыске, а автор расстрелян.

— Мне кажется, сейчас с Путиным сны особо-то не снятся.

— Уверен, что снятся. В общем, со снами история только начинается, теперь в процессе обработки материала мы ищем записи снов и помещаем их в отдельную таблицу. Надеемся сделать летопись советских сновидений. Но лично мне отчасти интереснее слухи. Хочу сделать хронику их распространения. Все слухи, разумеется, политические.

Слух о том, что исчезнут из продажи спички или что у Аллы Пугачевой роман с кем-то из Политбюро — это все политика. Пока собираем данные: датировка слуха, география, аудитория, а после обработаем их и посмотрим, какая будет динамика распространения.

— Вам комфортно в настоящем?

— Я один из самых счастливых людей своего круга общения, потому что я при деле, у меня есть задачи, которые с некоторой долей пафоса можно назвать миссией, и я, естественно, этому рад. В то же время это большая ответственность и работа, которая отчасти выматывает.

— Ваша цитата: «Меня записали в Историческую библиотеку, где мне показалось довольно уютно — можно было пересидеть жизнь, потоками текущую по улицам». Ощущение, что в проекте «Прожито» вы нашли свои антоновские яблоки, свое утраченное время. Это так?

— Я ждал, что с проектом я смогу забуриться в какую-то нору и оттуда носа не показывать, сидеть себе в тепле и запахе сырости. А тут оказалось, что «Прожито» — сильная история про дружбу и общение.

— Читать в удовольствие вы еще можете?

— Я два года ставлю перед собой задачу вернуться в чтение, пытаюсь заниматься им, как другие люди занимаются спортом: «А сейчас 40 минут чтения!» И всякий раз это не очень удачные опыты. Как многие люди, которые долго работают с тем, что им очень сильно нравится, теряю возможность расслабляться. Если я читаю дневник, то начинаю унифицировать кавычки и запятые, я думаю: почему здесь стоит этот уродливый дефис, почему бы не заменить его на длинное тире — и тут сложно получать радость от чтения. Для меня очевидны несовершенства почти любого художественного текста. Если текстописец достаточно глубокий и тонкий, чтобы я отнесся к нему с уважением и интересом, он, скорее всего, слишком сложный, чтобы я читал его для развлечения. Так что говоря про чтение, я представляю себя стодвадцатикилограммовым человеком, который выдает: «Знаете, с бегом я сейчас завязал, все думаю штангой заняться».

— Массу набирал.

— Да, я на массе. Три года я посвятил тому, что мы создавали этот инструмент, и сейчас, когда он стал более-менее рабочим, я хотел бы начать этим инструментом пользоваться сам, не как разработчик, а как пользователь.

— Хотите отстраниться от проекта?

— Нет такой возможности: пока реализована только пятая часть того, что хотелось бы. В частности, полностью переделать сайт, навигация может быть на порядок сложнее и удобнее. Нужны другие технические схемы работы с волонтерами. Мы засыпаем друг друга перепиской, часть информации теряется. Может обнаружиться, что работа над важным для нас дневником застопорилась пару месяцев назад, потому что кто-то перестал выходить на связь, а мы не напоминали. Нужна электронная рабочая площадка, где люди смогут работать с рукописями без понукания, просто будут открывать текст в любом месте и расшифровывать.

Вообще, идеальный волонтер — это человек, который нашел у себя дневник и решил сам его подготовить, для него это погружение в семейную историю.

Но не у всех есть рукописи в домашних архивах. Довольно часто люди узнают о нас из поста в социальной сети, человек заходит на сайт и говорит: «Господи, как это важно, как это интересно». Первое время он не может оторваться от чтения, пишет нам, набирает заданий, потом понимает, что прошло уже три недели, а он никак не продвинулся, начинает испытывать чувство вины, прячется и перестает выходить на связь. Так вот очень хочется, чтобы люди работали спокойно и в нормальном режиме. Мы ни на кого не давим, ни над кем не нависаем, мы принимаем отказы, так что не нужно исчезать, нужно писать о том, что происходит, — мы все понимаем.

— Сколько таких отвалившихся?

— Примерно треть. Порой люди до конца в себе не разбираются, и для кого-то систематическая работа с текстом может оказаться недостаточно интересной. Но для кого-то это большое удовольствие. К нам приходят историки, домохозяйки, филологи, менеджеры, лингвисты, математики, сценаристы, театральные режиссеры, мистики…

— Какой был самый странный запрос, если не считать мистиков?

— Есть один абсолютно огненный. Человек написал в социальной сети: «Очень интересует, есть ли такой пример, ситуация, история, когда между мужчиной и женщиной благодаря жаркому спору произошло вдохновение, страсть, и женщина даже предложила себя, а мужчина еще для большего огня не пошел на это… А спустя неделю оба думают друг о друге…» Это лучший заданный нам вопрос по текстам.

— Когда вы работаете с дневниками, нет неловкости, что вы лезете в чужую личную жизнь?

— Работа с дневниками меня толкает в сторону уважения приватности. Если раньше я говорил что-то вроде: «Это все исторические источники! Публиковать, на все наплевать! Да это было семь лет назад, никто уже не помнит, все умерли! И выставим теги на их фейсбук!», то сейчас я понимаю, что каждому нужна своя зона приватного, и ты должен уважать ее, даже если человек давно ушел из жизни.

— В вас борются ученый и человек?

— Наука и жизнь — очень близкие штуки, они не противоречат друг другу.

— Ученый должен бы рубить правду-матку, а человек скажет, что это слишком интимное, стоит утаить.

— Для меня сейчас главный полигон для рефлексии по этим темам — ситуация с судебно-следственными делами в государственных архивах, с которыми мне иногда приходится работать в рамках проекта «Открытый список».

Есть довольно лицемерная практика, когда в архиве тебе выдают дело твоего родственника, закрывая в нем часть документов непрозрачными конвертами, чтобы ты не видел, кто на него донес.

Мы живем в эпоху, когда уже в общих чертах понятно, чем был государственный террор, понятно, какими методами людей склоняли к сотрудничеству и заставляли оговаривать себя или других. Все, что имеет отношение к государственному террору, я публиковал бы без изъятий, со всеми фамилиями. Если человек не выдержал следствия и повел себя некорректно, это не приговор, это значит, что он просто не выдержал давления. Любой разумный человек отдает себе в этом отчет. Идея, что потомки одного человека будут мстить потомкам другого мне кажется немного высосанной из пальца.

У меня есть ощущение, что чем больше мы покажем автора, чем больше граней станет видно, тем скорее это будет памятником именно его жизни.

— Вы бы свои дневники дали читать?

— Близким людям. Всем — нет. Мне кажется, если бы я вел забавные подростковые дневники в 90-е, то опубликовал бы без проблем. Но я начал вести дневник в 21 год, и причиной послужили довольно сильные переживания. Я туда слишком много сливал. Но я давал их читать нескольким друзьям. Иногда мне проще сделать так, чем на словах объяснять, что произошло.

— Есть теория, что люди, которые пишут дневники, хотят, чтобы их в итоге прочли.

— Изначально дневниками как раз и делились.

Во многих дневниках школьников 30-х годов есть пометки их одноклассников. В дневнике даже признавались в своих чувствах, а после давали это читать объекту влюбленности.

Хотя бывают забавные случаи. Вот, например, в дневнике написано: «Учтите, кто будет читать мой дневник, я возненавижу его на всю жизнь! Это ясно?! Точно-точно! Возненавижу любого, доступ к дневнику для всех запрещен! Понятно?!» Ей 15 лет. Через две страницы читаем: «Ты, должно быть, удивишься, дорогой читатель».

— Когда вы читаете дневник, то находитесь в некотором интимном пространстве с автором. Что вы чувствуете?

— Много чего: от понимания и острого ощущения, что мы могли быть друзьями, если бы синхронизировались по времени, до раздражения. Например:

Двадцать лет человек сам себя убеждает в чем-то и делает себя фантастически, по-музейному несчастным. Сейчас будет очень обывательская реплика: 300 долларов и десять часов психотерапии могли бы сделать эту жизнь принципиально иной. А вместо этого ты видишь памятник поезду, ушедшему в тупик.

Но иногда возникает ощущение, что у автора есть только ты, и только ты можешь вытащить его из темноты. У меня был один такой опыт, в него вложен большой кусок моей жизни, целый год. Мне теперь хочется выпустить его на бумаге ради того, чтобы маме показать. Мама не до конца понимает, что такое «Прожито», а я если я приду с книжкой, она скажет: «Ничего себе! Пап, иди сюда! Миша книжку издал!» Но довести дневник до книжки не хватает сил и времени.

— Чем вас так зацепил этот дневник?

— Его писал человек старой культуры, он из Иркутска, перебрался в Центральную Россию, чтобы заниматься наукой и преподаванием. У него нормальная профессорская жизнь: увлеченные студенты, хороший круг общения, каждую неделю заседания общества любителей русской словесности. И тут — революция, а он совершенно не способен перестроиться на новые рельсы, он привык к тому, что все на «вы», что пропитанием занимается домработница, что у него большая квартира с тихим кабинетом и книгами. Его уплотняют, голодно, вселяют одного пролетария, другого, дров нет, крыша течет, студенты хамят. Он все подмечает, понимает, но понимает по-своему, в старой системе координат, ему сложно увидеть ростки нового, потому что для него рушится абсолютно все. Мне он нравится, потому что он умный, грустный и понимающий.