Разрежь «Правду» и склей правду: как советские коллажи научили нас делать мемы и дипфейки

Советские коллажисты не просто изобрели новый визуальный язык, они написали руководство по пересборке реальности. Их методы – вырезать, склеивать, тиражировать – сегодня используют создатели мемов и дипфейков. Сменились только инструменты.

Из обрезков самовластия

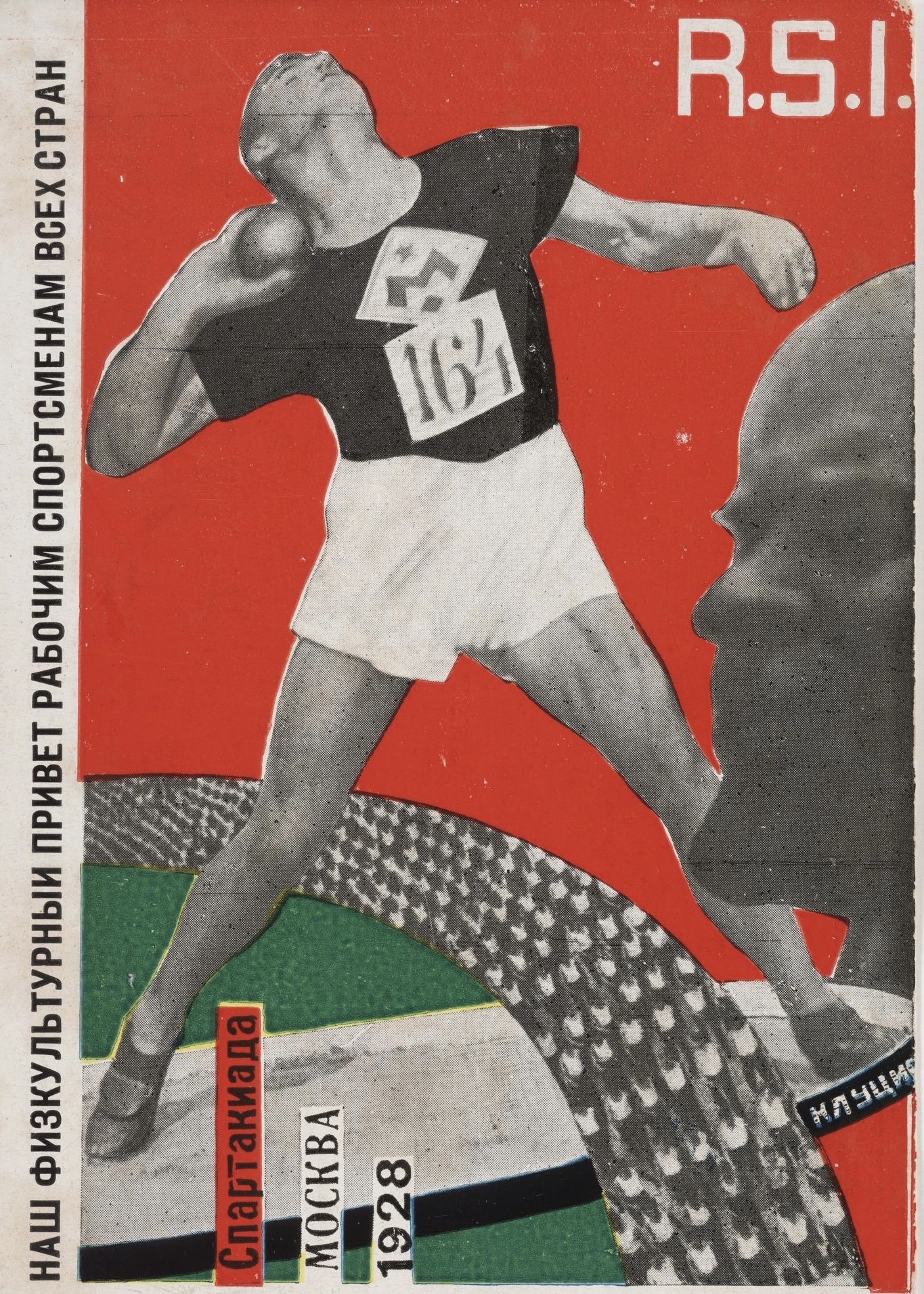

Переменилась власть – переменилась жизнь – переменились способы её изображения. Коллажи потребовали своё место у горнила искусства. Это было не только дешевле и технологичнее, но и соответствовало духу времени: как новая власть собирала страну из обломков империи, так и художники собирали новую эстетику из обрывков старого мира.

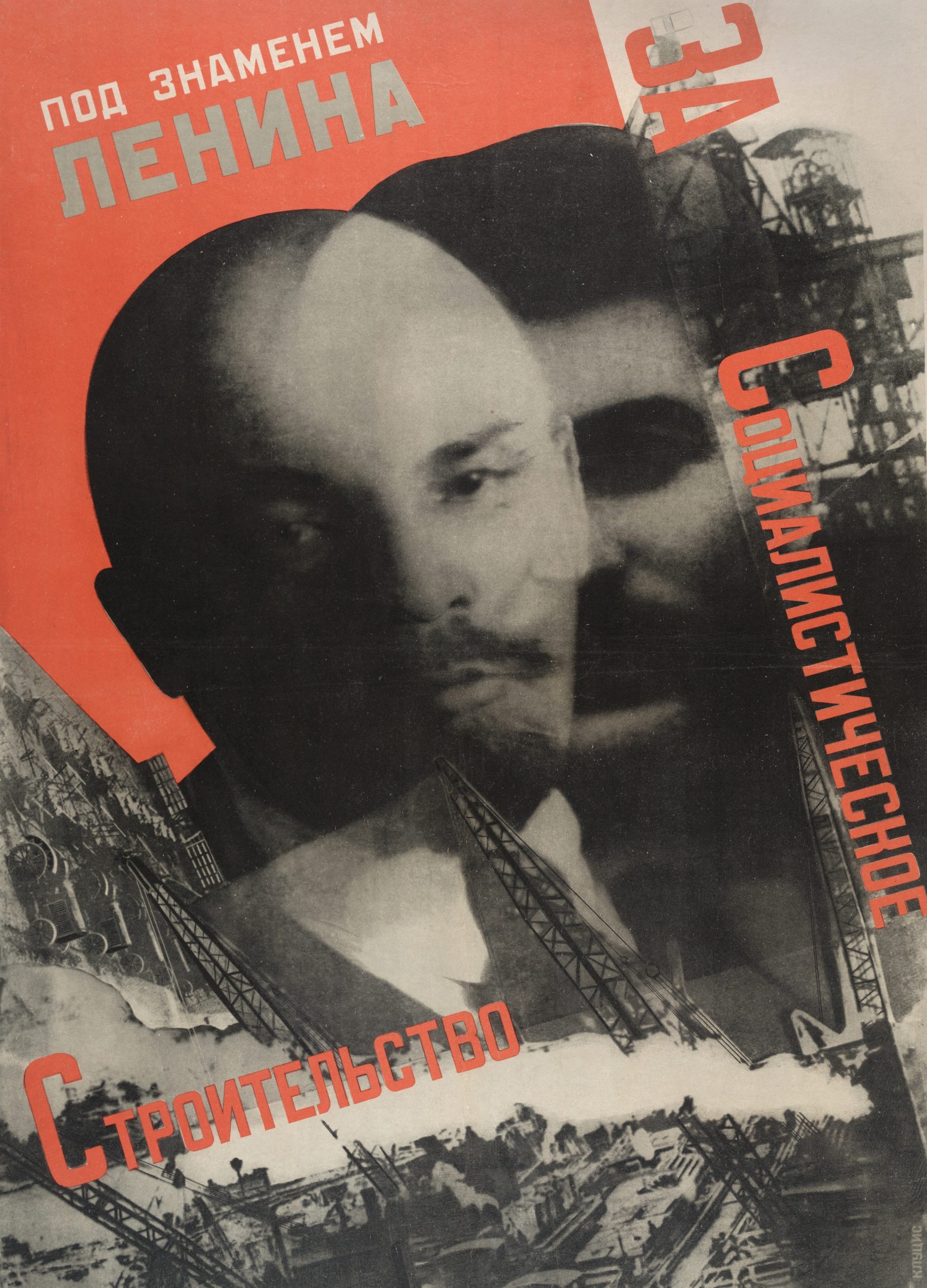

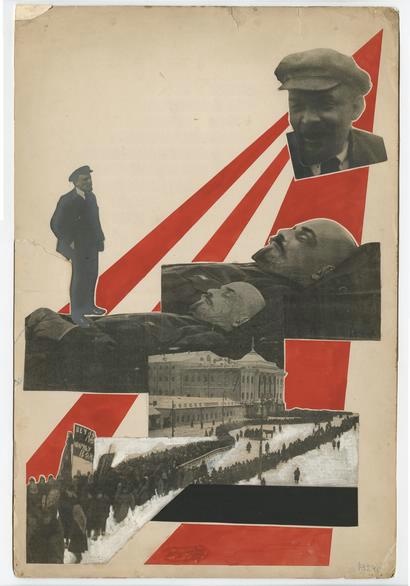

Коллаж идеально подходил для формирования «советского зрения». Динамичные ракурсы, плакаты с гигантскими рабочими, фотомонтажи – всё это учило граждан видеть только то, что они должны видеть. Вместо плавных линий академического искусства – острые углы, вместо тонких полутонов – черно-белые противопоставления.

Так рождался визуальный язык, где каждая деталь была знаком, лозунгом или приказом. Из реально существующих объектов лепили овеществлённую версию коммунистической мечты.

Кто был ничем, тот станет мем

Самой подходящей формой рефлексии о реальности через визуальный образ для нашего времени стал мем. Однако основные принципы воздействия на человеческое сознание мемоделы заимствовали у коллажистов.

И коллаж, и мем существуют по законам семиотического взрыва. Они не просто отражают реальность – они её пересобирают, сталкивая знакомые образы и заставляя их совместно означать нечто совершенно иное.

Этот эффект кроссовера уже сам по себе заставляет нас орать перед экранами и кинотеатров, и телефонов, ведь так новые смыслы генерируются с помощью уже полюбившегося нам, а что главное уже прочувствованного и понятого материала.

Как правило, мем лучше воспринимается как цельное высказывание, если учитывает и реализовывает многогранность использованных образов, не забывает про их первоначальный смысл. Так же работали и коллажи.

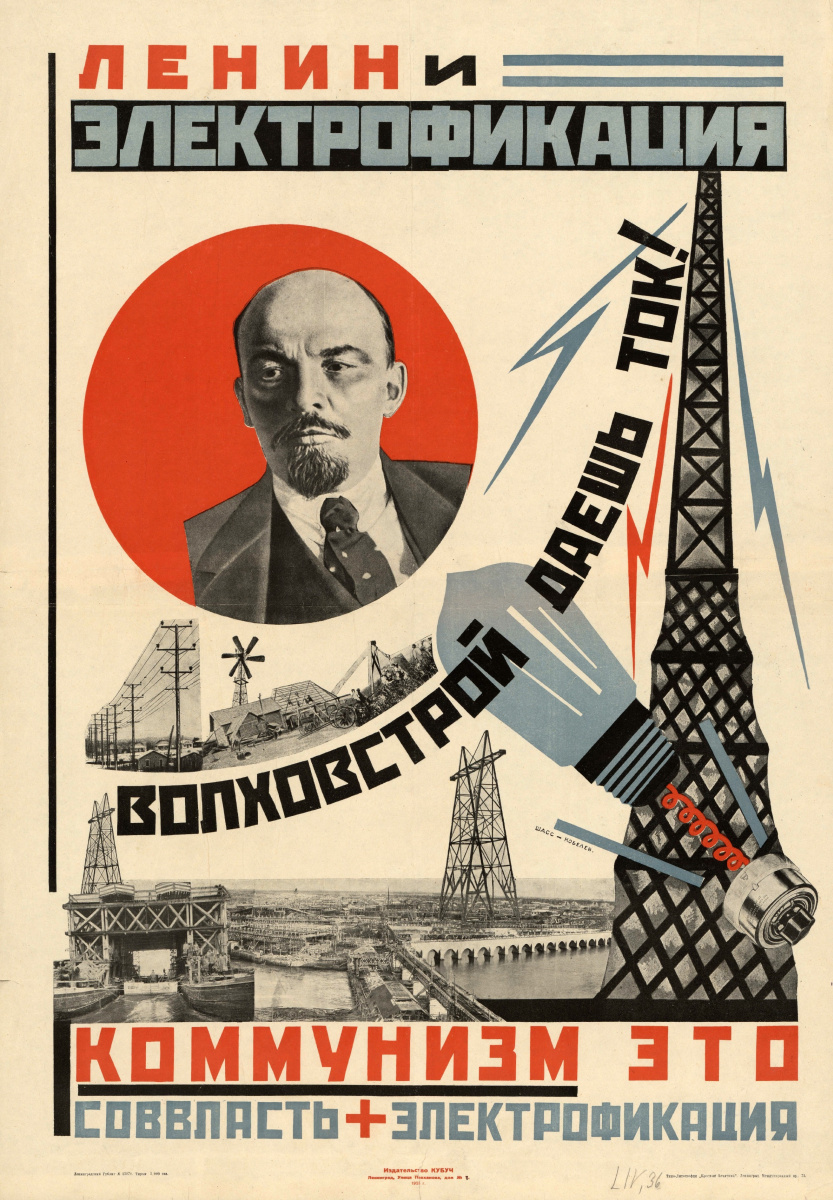

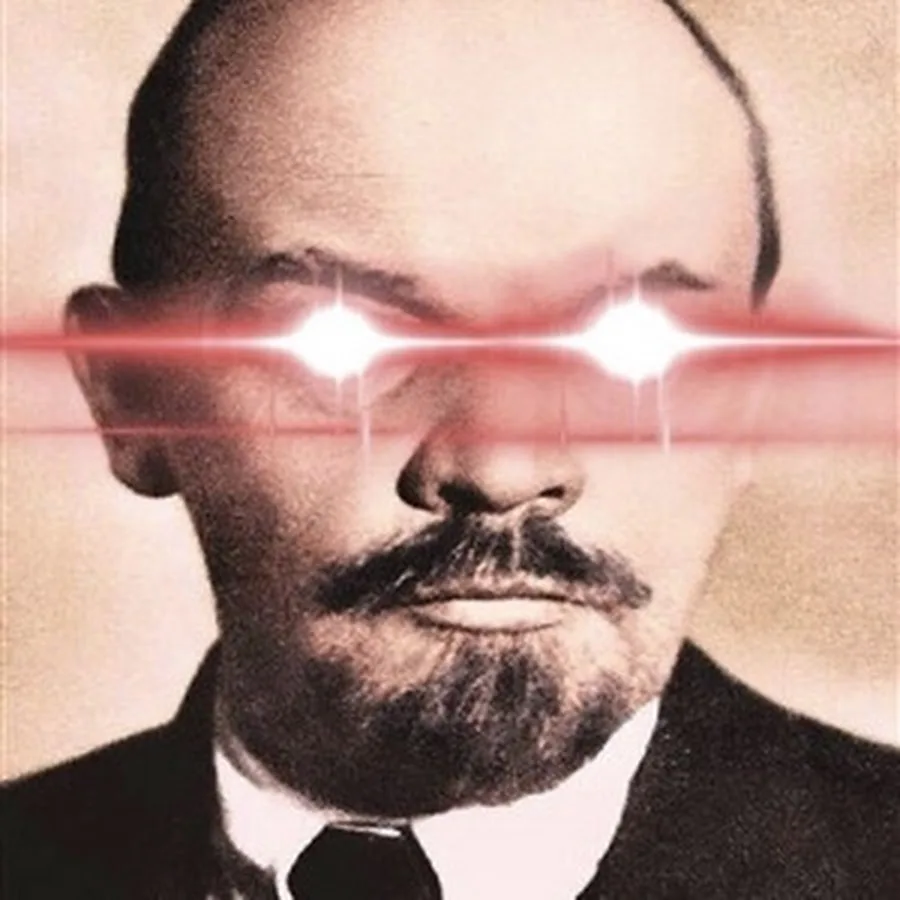

Так как коллажное официальное искусство бурнейше развивалось в 20-ые годы, центральным его образом стал тогдашний вождь Владимир Ильич Ленин. Собственно, свою символьность он не утратил до сих пор, и если мы хотим добавить в мем тему советской идеологии (например, одобрительно высказаться о повышении налога на богатство), то можем просто вклеить Ленина (Сталин всё-таки больше ассоциируется не с миром идей, а с миром трагедий – расстрелов и репрессий).

То, как коллажисты форсили Ленина, используя знакомый и неминуемо вызывающий какие-либо чувства триггер, сравнимо с тем, как паблики сейчас вцепляются в новый шаблон или образ, и начинают выжимать из него все соки – будь то чилловый парень или Дональд Трамп с простреленным ухом.

Информационных потоков стало больше, больше стало и образов, да и право на создание мемов теперь имеет любой, а не только официальные медиа. Поэтому нам не приходится годами рофлить только с Ленина и его электрификации.

Как бы ни был сложен и умён мем, он всегда будет направлен на то, чтобы сделать первоначальное высказывание более лаконичным.

Личность редуцируется до яркой эмоции, а инфоповод, в котором переплелись судьбы и явления, до деконструирующей картинки. В этом мем обнаруживает сходство с плакатным искусством в целом, подобным образом работали и коллажи.

Можно прочитать статью в газете о том, как строят передовой завод, о том, как это приведёт нас к коммунизму, и о том, что Сталин – преемник Ленина, а можно увидеть картинку, где Ленин, Сталин, довольно неопределённая индустриализация, и за секунду понять, что тебе хотят сказать.

Конечно, здесь вылезает наружу и ключевое отличие. Советский коллаж был проектом тотальным. Он не оставлял зрителю возможности для альтернативного прочтения – только ясный, как удар молотка, месседж.

Современный мем, напротив, существует в режиме перманентной многосмысленности. Механизм абсурдного утверждения сменился механизмом абсурдного развенчивания.

Мем одновременно и утверждает, и отрицает, и высмеивает, и заставляет задуматься. Но в обоих случаях работает один и тот же принцип: образ – это оружие. Просто теперь пули летят во все стороны сразу.

Так методы, разработанные для строительства утопии, идеально подошли для её разбора на запчасти.

Свобода, равенство, дипфейк

Ещё одно явление современного медиа, корни которого (уже скорее содержательные) можно найти в коллажах – это дипфейки. Выше уже говорилось о том, что авангардисты собирали новую реальность, но нужно понять, что это не просто метафора.

Сознание человека начала двадцатого столетия, особенно представителя рабочего класса, ещё пока только свыкалось с мыслью, что то, что изображено на фотографии, необязательно существует на самом деле. Что уж говорить, если даже сейчас представители старшего поколения (и давайте признаем себе, что не только они) могут плакать над видео про нейросетевых котят.

Даже если гражданин понимал, что изображённое на коллаже не правда в чистом виде, он всё равно, если не был слишком уж диссидентствующим, понимал, что это правдоподобно. Когда мы разоблачаем реалистичный дипфейк, он оставляет в нас примерно схожий осадок, ощущение, что мы отныне допускаем возможность чего-то подобного.

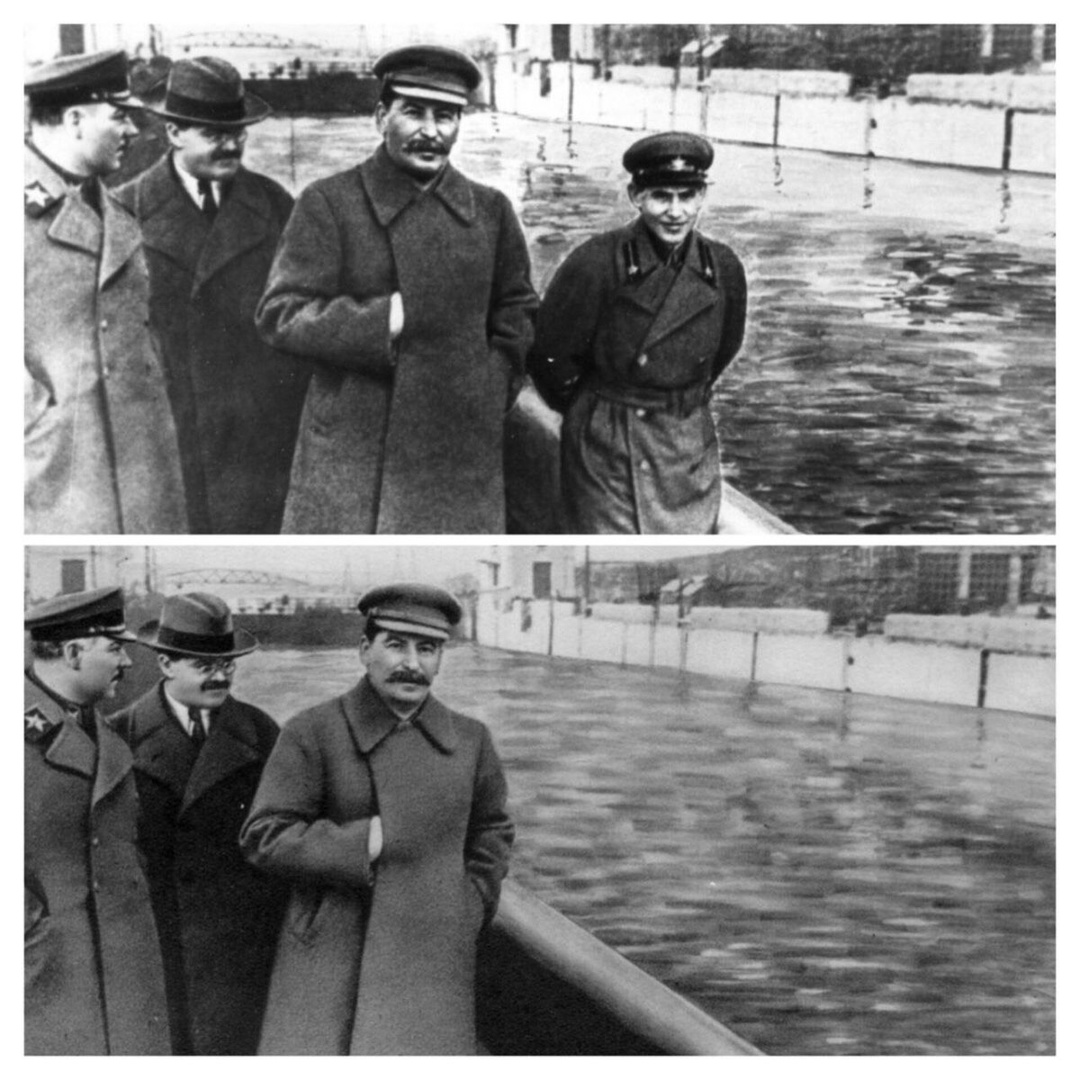

Значит мембрана между выдумкой и реальностью уже дрожит от напряжения. А высший пилотаж советского дипфейка проявился в, так сказать, анти-коллажных блэкаут практиках. Но об этом вы уже и сами знаете.