Это не «кризис идей»: зачем на самом деле нужны ремейки

В кинотеатрах всего мира идет новая «Белоснежка», к выходу готовятся фильмы по «Как приручить дракона» и «Лило и Стич», и это мы еще не дожили до нового «Гарри Поттера». Повсеместно переснимают и голливудскую, и советскую классику, и вроде бы совсем недавние хиты. Мы живем в эпоху упадка? Свежие идеи закончились? Нет и нет. Роман Волынский предлагает обратиться к древним грекам и Шекспиру.

Вечное возвращение

В последние десятилетия среди критиков, журналистов и интеллектуалов преобладает мнение, что современная культура застряла в состоянии, которое философ Марк Фишер назвал «постоянным возвращением прошлого». Когда вместо создания нового мы часто сталкиваемся с рециклированием старых сюжетов, ремейками, ностальгией и бесконечными франшизами. Однако можно ли однозначно утверждать, что переработка старого материала всегда свидетельствует о кризисе идей?

Тревога по поводу ремейков в кинопроизводстве существует давно. Кажется, одним из первых ее выразил кинотеоретик Андре Базен в начале 1950-х в статье «По поводу повторов». Он писал об этом странном феномене — повторном создании фильма по готовому сценарию — как о практике, противоречащей подлинному синефильскому духу, когда любители могли бы полность погрузиться в прошлое в кинозале. Свое отношение к голливудским переработкам Базен тонко выразил, назвав США, родину ремейков, «страной без киноклубов».

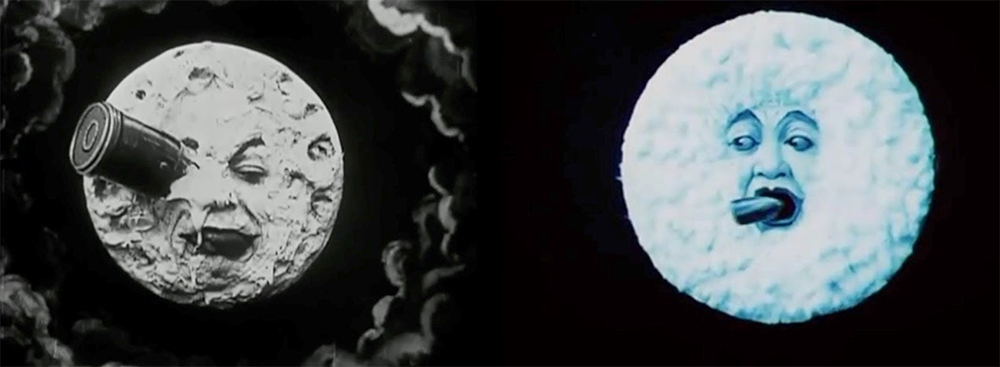

Хотя первые киноремейки появились еще в эпоху немого кино, их возникновение было обусловлено скорее техническим обновлением, нежели обогащением и бизнес-мышлением. Характерный пример — «Путешествие на Луну» (1902) Жоржа Мельеса, сюжет которого в 1908 году Сегундо де Шомон переснял с улучшенными спецэффектами. То есть уже на раннем этапе развития кино режиссеры начали понимать: если история хорошо работает, почему бы не снять ее еще раз — с новыми технологиями, актерами и идеями?

Эта практика находит параллели в истории искусств, где один и тот же сюжет мог мигрировать с фрески на масляный холст или превращаться в гравюрный оттиск. На протяжении сотен лет бытовало, а в художественных школах распространено и по сей день представление, что рука мастера набивается повторением чужих работ. А например, в классической японской поэзии индивидуальность автора выражалась не в выборе тем или сюжетов, а в мельчайших нюансах стихотворного построения, порой практически незаметных при беглом чтении хайку.

Всё уже было в Древней Греции

Можно закатить глаза, увидев, что один из ярчайших режиссеров современного кино Роберт Эггерс зачем-то взялся переснимать «Носферату», но есть нюанс: шедевр немецкого киноэкспрессионизма «Носферату» Фридриха Вильгельма Мурнау был, по одной версии, неавторизированной экранизацией «Дракулы» Брэма Стокера, по другой же — случаем вопиющего плагиата.

Ладно там Дракула. Возьмем «Эдипа» с его десятками версий — от трагедий Софокла и Сенеки до современных киноадаптаций. Или шекспировского «Гамлета», чьи корни уходят в средневековые легенды. Даже диснеевские сказки — по сути, радикально переосмысленные фольклорные сюжеты. Которые в свое время стали «каноничными» в пересказах братьев Гримм, Шарля Перро и других писателей и фольклористов, литературно обрабатывавших услышанное в народе. Все они, как и «Дракулы», существуют в бесконечных переработках, становлениях, необходимость в которых возникает, видимо, не просто так.

Культура всегда реагирует на изменения в обществе. И когда она начинает пересматривать или отменять устоявшиеся каноны и нарративы, спорить с героями прошлого — это признак того, что она живая. Даже если такие переосмысления иногда выглядят спорными, этот процесс куда «здоровее», чем догматичное поклонение «застывшим» образам прошлого.

Сам факт дискуссий и того, что нас может бесить новая «Белоснежка», сигнализирует о рефлексии. Глобально, если культура не отражает изменений, то произведения будут неправдоподобными. Современную Золушку уже невозможно представить трофейной женой принца, да и к нему самому неизбежно возникают вопросы. Новые же версии «Дракулы» не могут не учесть изменений вампирических образов в масскульте: переснимая «Носферату», нужно учитывать и «Сумерки».

Бывает и так, что новые версии часто вытесняют из коллективной памяти первоисточник. Например, мало кто вспомнит, что «Нечто» Карпентера, «Муха» Кроненберга, или «В джазе только девушки» Уайлдера — ремейки, которые оказались «ценнее» оригинальных произведений.

И не только в капитале дело. Ведь и в советском кино практика ремейков была распространена. Хит конца шестидесятых «Неуловимые мстители» был вдохновлен хитом начала двадцатых, «Красными дьяволятами», а шедевр «Сорок первый» (1956) Григория Чухрая местами почти покадрово воспроизводил одноименный фильм Якова Протазанова, вышедший в 1928-м.

Зачем переснимать «Психо»

Существует особая — можно сказать, нулевая — форма ремейка, когда произведение воспроизводится дословно. Вспоминаются две практически идентичные версии «Забавных игр» Ханеке и покадровая пересъемка «Психо» Гасом Ван Сентом. Однако даже при формальном повторении неизбежно возникновение новых смыслов. Ведь на экране уже другие актеры, декорации и, что важнее всего, другой контекст появления фильма. Нечто похожее можно встретить в искусстве: художники-постмодернисты конца 1970-х подрывали саму идею аутентичности через присваивание чужих произведений.

Шерри Левин получила известность благодаря серии работ «После Уокера Эванса» (1981), где она дословно воспроизвела 26 фотографий из каталога знаменитого документалиста. Ее снимки эстетически намеренно неотличимы от оригиналов, — говоря иначе, полные копии. Такой ремейк имеет двойное значение, важное для начала 1980-х годов. Во-первых, Левин ставит под вопрос природу документальной фотографии: ее работы переводят снимки Эванса из статуса как бы «объективной реальности» в плоскость чистого изображения, картинки. Во-вторых, здесь напрашивается и гендерное прочтение, согласно которому Левин противопоставляет себя патриархальной художественной традиции 1930-х.

Если произведение попало в архив культуры, можно с большой уверенностью утверждать, что рано или поздно оно получит свой ремейк. Сам факт того, что в этом возникла необходимость, уже говорит о желании культуры переосмыслить сюжет, показать, что он уже неадекватно описывает реальность. Ремейки, пожалуй, идеальный и естественный способ делать такие «зарубки» времени. И уж точно это не признак упадка культуры, а естественное условие ее развития. Даже если в моменте кажется, что движется она куда-то не туда. Вывернет куда надо.