Ред флаги, урбанизм, депрессия: смотрим фильмы Данелии по-новому

Сегодня, 25 августа, исполняется 95 лет с рождения Георгия Данелии — автора «Осеннего марафона», «Афони», «Мимино» и одного из важнейших режиссеров советского кино, фильмы которого не стареют и обретают новое значение сегодня. Какое именно — рассказывает киновед Павел Пугачев.

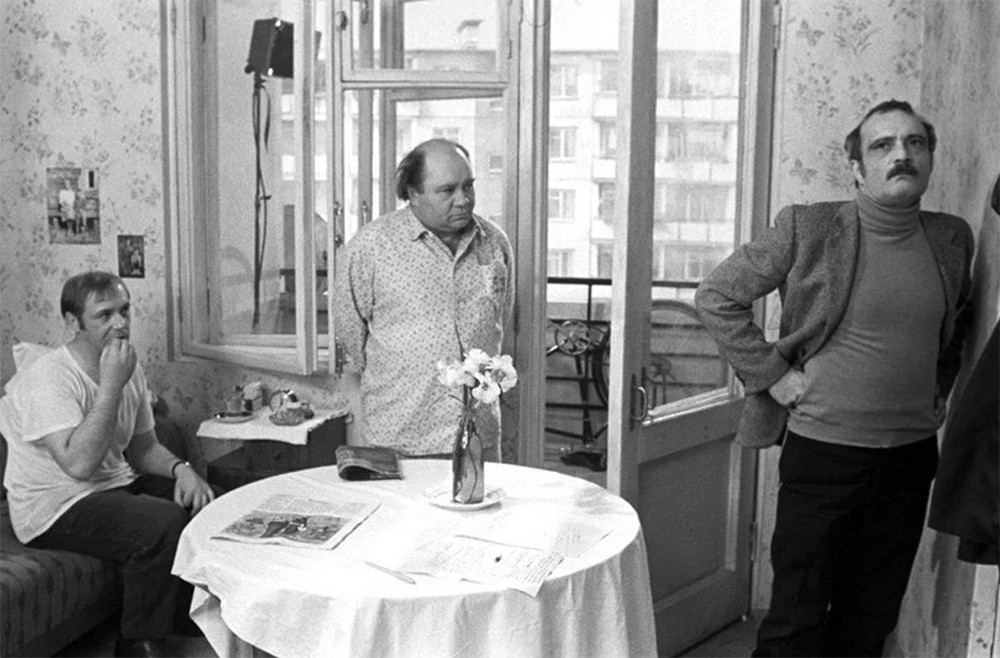

Проблемы урбанизма — «Афоня» (1975)

Сейчас уже трудно поверить в то, что грустная комедия про хама-сантехника могла стать суперхитом (15-е место среди отечественных фильмов по посещаемости за всю историю советского проката). Кроме того, для каждого нового поколения все менее очевидной становится юмористическая составляющая: современный зритель увидит тут в первую очередь трагедию алкозависимого, превращающего жизнь близких в ад.

Но можно немного отстраниться и увидеть в «Афоне» ночной кошмар блогера-урбаниста: низкая квалификация работников коммунальных служб, нерешаемые бытовые проблемы больших и наспех построенных многоквартирных домов, атомизация жителей «муравейников», отсутствие системной психологической помощи и досуга, помимо «выпиваек», глобальное одиночество. Афоня когда-то покинул родную деревню и стал переселенцем в большом городе, что состоит из таких же невольных одиночек, вырванных из привычной социальной среды. А возвращаться некуда.

Исследование депрессии — «Слезы капали» (1982)

В истории про чиновника, в глаз которого попал осколок зеркала, преувеличивающего все дурное, можно увидеть совсем несказочное измерение. Евгений Леонов в лучшей своей роли на глазах перевоплощается из добродушного и мягкотелого семьянина в глубоко несчастного и поломанного человека, рвущего связи с родными, вспоминающего все плохое, обесценивающего всех и вся.

Это не в глаз что-то попало, а напоминает симптомы депрессивного состояния. И первым делом гуманист Данелия предлагает хотя бы признать проблему и выплакаться вдоволь. Грустно — погрусти.

Тренировка интерпретационного аппарата — «Кин-дза-дза» (1986)

Один из самых странных перестроечных фильмов интересен не только тем, что в него вложено, но и тем, что в нем видели зрители и критики в разные годы. В год выхода картину приняли вяло — мол, запоздавшая и не особо острая сатира на позднесоветский быт с дефицитом, поклонением начальству, застоем после десятилетий невиданного прогресса. Даже в приветствии «ку!» некоторым мерещились инициалы Константина Устиновича Черненко.

В девяностые у фильма началась новая жизнь: те, кто застал малиновые пиджаки, смеялись над желтыми штанами иначе, а гнетущая атмосфера всеобщей деградации перестала ассоциироваться с прежней эпохой. Сегодня «Кин-дза-дза» можно смотреть и как на образец артовой постапокалиптики, и как на мрачное предсказание худшего исхода человечества, и как на историю о способности человека адаптироваться к любым внешним условиям и новым нормам. И бог знает как на что еще.

Жизнь в эпоху перемен — «Настя» (1993)

Редкое высказывание о девяностых, снятое прямо по горячим следам и не вызывающее годы спустя чувства неловкости. Данелия не заламывает руки к небу, не нагоняет чернухи, не плачет горькими слезами по ушедшей эпохе и распавшейся стране, а чутко показывает растерянность интеллигента перед лицом перемен.

В «Насте» все ненадежно и временно: гипсовые бюсты вождей в сувенирной лавке, где работает главная героиня, то пылятся без дела, то превращаются в дорогую сувенирную продукцию. Никогда не знаешь, что будет ждать на повороте. Зыбка и главная героиня: задумчивая конопушка (Полина Кутепова) то вдруг превратится в «красавицу» (Инна Маркова), то передумает, чтобы стать собой. Открытый финал кажется не авторской слабостью, а осмысленным решением. Реальность в «Насте» настолько шаткая, что даже концовка фильма не может быть однозначной.

Созависимость и красные флаги — «Осенний марафон» (1979)

Сегодня Бузыкин (Олег Басилашвили) не у всех вызовет сочувствие: для многих очевидно, что перед нами ходячий ред флаг, который уничтожили бы в TeaDatingAdvice (недавнее приложение, в котором можно оставлять отзывы о неудачных свиданиях и неблагонадежных партнерах) и подвергли бы остракизму в соцсетях. И жене (Наталья Гундарева), и любовнице (Марина Неелова), между которыми он разрывается, нашлось бы что про него рассказать: изменщик, алкоголик, патологический лжец.

Это все понятно. Интересно другое: почему Бузыкин такой? Тут и пресловутая созависимость (причем в отношениях как с женой, так и любовницей), неумение выстраивать личные границы, низкая культура отказа, стремление быть удобным для всех, а также роковая социальная роль алкоголя и кризис маскулинности вообще. О пресловутой «мужской депрессии» Георгий Данелия снимал задолго до того, как это стало мейнстримом.

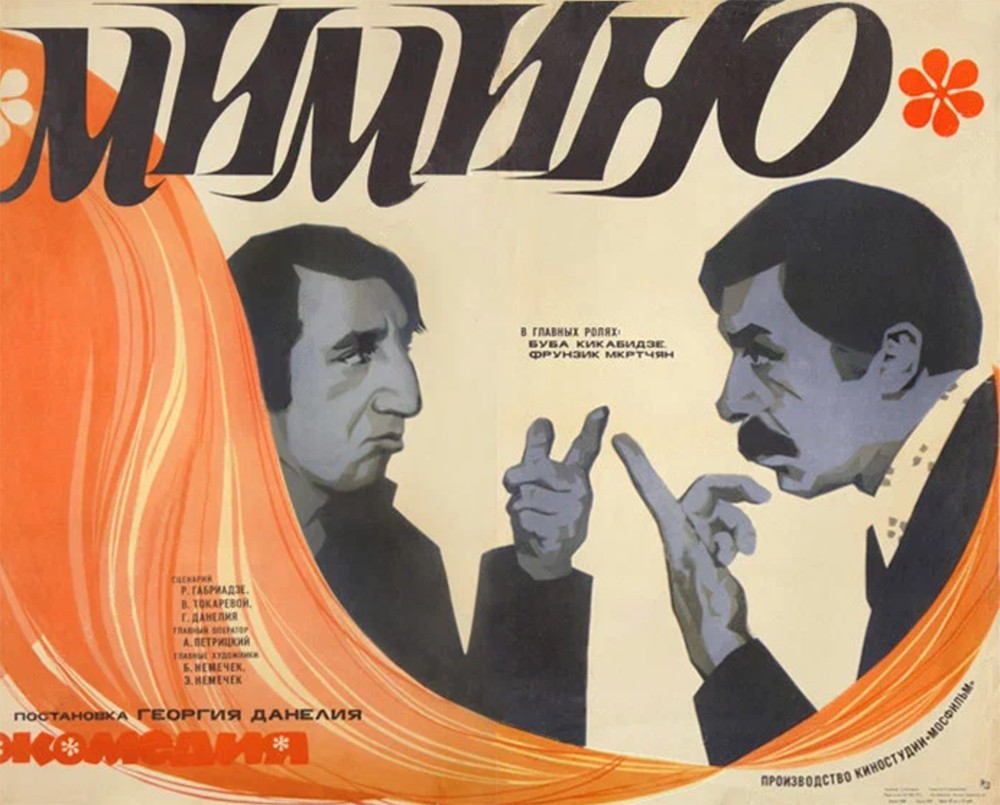

Политика идентичности — «Мимино» (1975)

В «Мимино», самом, пожалуй, внешне легковесном фильме Данелии, есть две прямо противоположные интенции. С одной стороны, это легкая комедия про задушевного грузина, с другой — горькая драма об одиночестве человека не в своей тарелке, о тяготах оторванности от родного дома, вечном ощущении себя чужаком. И одно другому тут совсем не мешает, а даже наоборот. Самые разрывные сцены — например, звонок в Тель-Авив вместо Телави — производят такое сильное впечатление как раз из-за сочетания комического и драматического. Плачешь тут не только от смеха.

Собрав главного героя из перечня доведенных до гротеска национальных стереотипов (темперамент, любвеобильность, музыкальность, усы), каким-то чудом получили живого человека, а не оживший анекдот. В том числе за парадоксы мы любим фильмы Данелии.